Mario Vargas Llosa, hasta la muerte

« Homme plume », libéral sans attaches et voyageur labile, Mario Vargas Lllosa n’a jamais cessé de promener sa plume. Au moment où paraît son dernier roman, Le dedico mi silencio, Albert Bensoussan, traducteur de son œuvre depuis 1974, dessine le portrait de l’un des plus grands romanciers de notre temps.

Toute sa vie, dans son écriture, son action, sa parole, Mario Vargas Llosa s’est toujours senti comme un poisson dans l’eau. Est-ce d’avoir commencé à vivre de sa plume au sortir de l’adolescence ? De s’être senti reconnu et d’avoir été applaudi à vingt ans dès son premier texte : cette nouvelle « Le Défi » (ambitieux programme) primé par La Revue Française qui lui offre le premier voyage – à Paris, rien de moins ! ─ de son long et permanent nomadisme ? Journaliste, essayiste, romancier, dramaturge, universitaire, que n’a-t-il tenté et fait ? Après son échec en 1990 aux élections présidentielles du Pérou, fidèle à sa vocation d’homme-plume1 ─ ainsi que se définissait Flaubert, son modèle littéraire, à qui il rend hommage dans un essai magistral, L’orgie perpétuelle ─, il entreprend de rédiger ses mémoires politiques et les intitule dans un premier temps « Le poisson hors de l’eau »2, voulant signifier par là qu’il était, durant tout le temps de sa campagne malheureuse, « sorti de son élément ».

Mais en grattant en lui-même les raisons de cet engagement, de sa hargne à combattre pour la liberté, et dans le vertige, peut-être, de son échec, il voit affleurer à l’impérieuse conscience son enfance et le traumatisme de ses dix ans : la découverte d’un père qu’il croyait disparu, et avec lui l’irruption de la domination brutale et de la tyrannie. Il entrevoit alors le fonctionnement de l’univers : la force et l’arbitraire envahissent la scène, avec leur cortège de violences, l’injustice et la corruption occupent la place, et la seule attitude possible pour lui, pour l’homme, pour sa survie, est la révolte, autrement dit la conquête de sa liberté. Ce schéma existentialiste, éminemment camusien, le conduit alors à modifier le titre de cet ouvrage qui devient Le poisson dans l’eau, et qui rétablit chez lui sa complexe personnalité d’écrivain, d’homme public, de citoyen engagé dans l’action, l’écriture et la parole. Celui dont il brossera le portrait dans l’admirable Homme qui parle, où il se travestit en chaman de tribu amazonienne.

Toute sa vie, dans son écriture, son action, sa parole, Mario Vargas Llosa s’est toujours senti comme un poisson dans l’eau.

Albert Bensoussan

Dès ses premiers récits ─ Les Caïds ─ et son premier roman ─ La ville et les chiens ─, qui est la chronique de « l’enfance d’un chef » (du nom de la nouvelle de Sartre, à l’impact primordial, et sur lequel Vargas Llosa, après son ultime roman, Le dedico mi silencio, entend écrire un essai, testamentaire), il installe la violence sur scène et, en corollaire, la rébellion de l’individu. C’est, là, dessiner le fonctionnement du roman moderne, tel que défini par Georg Lukács dans La Théorie du roman : affrontement de Prométhée aux Dieux, de Sisyphe au rocher, de l’enfant-chiot à la meute des bien-pensants, du fils au Père, de « l’Homme révolté » à la Société. De La Maison verte à Pantaleón et les visiteuses ─ avec la prostitution comme clef de voûte ─, de Conversation à La Catedral ─ règlement de comptes avec le père, le tyran, le dictateur – à Qui a tué Palomino Molero ? ─ dont l’inceste est le point de départ, plus plaisamment traité dans La Tante Julia et le scribouillard, et plus encore dans Éloge de la marâtre ─, de La Guerre de la fin du monde à La Fête au Bouc et à Temps sauvages ─ œuvres pleines de sang, de bruit et de fureur, récits hallucinés des dictatures ─, du Paradis — un peu plus loin au Rêve du Celte ─ deux romans sur le rêve utopique, l’οὐτόπος grec, ce lieu de nulle part, dont on ne finit pas de célébrer, dans la frénésie fratricide, les funérailles ─, en passant par Tours et détours de la vilaine fille – roman de l’amour fou – et Les Chiots ─ prouesse technique et roman de l’enfance mutilée ─, il développe sa vision d’une société où rien n’est jamais acquis, où tout n’est que jeu difficile et cruel, rivalités de pouvoir, conflits dans le sang, violences et exactions, où la vie n’est jamais que survie, en y ajoutant cet élément fondamental, qu’il puise en son moi intime : l’enfance dévastée, émasculée, violée, bafouée, trahie, dont la rédemption ne peut venir que de la lucide analyse, de la confession, et de l’écriture. Plus qu’aucun autre écrivain du XXe-XXIe siècle, et sans doute dans le sillage de Sartre et Camus, qu’il connut et admira, Mario Vargas Llosa aura cru en la vertu salvatrice – rédemptrice ─ de la littérature.

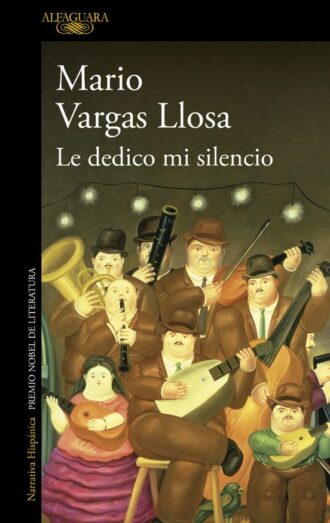

Son œuvre, forte d’une cinquantaine de fictions (romans, théâtre, nouvelles, chroniques) et de plusieurs centaines d’articles réunis dans des essais aux titres significatifs : Contre vents et marées, Un Barbare chez les civilisés, La Vérité par le mensonge, Les Enjeux de la liberté, Le Langage de la passion, Lettres à un jeune romancier, De sabres et d’utopies, La Civilisation du spectacle, L’Appel de la tribu à quoi s’ajoutent de grands et beaux essais littéraires, sur Flaubert – L’Orgie perpétuelle ─, sur Victor Hugo ─ La Tentation de l’impossible ─, sur le Péruvien José María Arguedas – L’utopie archaïque – ou sur l’Uruguayen Juan Carlos Onetti – Voyage vers la fiction ─, sans oublier non plus ses savantes analyses de la peinture, George Grosz et Fernando Botero : Une Somptueuse abondance, tisse ainsi les fils du récit total, de la représentation accomplie du « Grand théâtre du monde », de la mise en question permanente de notre univers et de notre histoire. Avec, l’âge aidant et la sagesse venant, un regard ironique, sardonique, sarcastique sur la créature humaine possédée par ses démons : Panlaleón et don Rigoberto, Pedro Camacho et le Conseiller, Adriana et Dionisio, Lucrecia et Fonfon, Urania et Otilia, Ricardo et Roger Casement, Johnny Abbes et Miss Guatemala, pour ne citer que quelques noms de l’immense galerie de personnages. Mais, loin de le paralyser, cette lucidité entraîne chez lui une action libératrice. Il s’agit toujours, au demeurant, de conquérir sa « souveraineté », au sens que lui donnait Georges Bataille, dont il préfaça Histoire de l’œil, au mépris de l’homme corrompu, ainsi qu’il le comprit en traduisant Un cœur sous une soutane, de Rimbaud en l’éclairant de sa magnifique préface : « Rimbaud le corrupteur ». C’est, peut-être, la clé du fameux « libéralisme » vargasllosien, souvent controversé, mal compris parfois, et qui, loin des clivages politiques, ni de gauche ni de droite — et son centre « n’est pas au milieu », ajouterait André Malraux —, et tordant définitivement le cou au manichéisme dans la République des Lettres, qu’il n’a cessé de stigmatiser pour ses compromissions et ses hypocrisies, remet simplement le « libre arbitre » entre les mains de l’homme. Et que grand bien lui fasse ! L’écrivain, quant à lui, la main gainée dans le courage et la plume trempée dans la force d’âme – ou, comme le dit ironiquement son scribouillard de Pedro Camacho ─ « large front, nez aquilin, regard pénétrant, esprit plein de bonté et de droiture » ─, a toujours su, en toute situation, et au nœud même des dilemmes, faire face.

Plus qu’aucun autre écrivain du XXe-XXIe siècle, et sans doute dans le sillage de Sartre et Camus, qu’il connut et admira, Mario Vargas Llosa aura cru en la vertu salvatrice – rédemptrice ─ de la littérature.

Albert Bensoussan

En suivant le fil chimérique : sortie du labyrinthe, après l’anéantissement du Démon, dans Lituma dans les Andes, quête de l’Utopie ─ toujours rêve impossible ─ pour Flora Tristan qui, six ans avant Marx, prêchait l’union des travailleurs et des femmes de tous les pays, quête du Paradis lointain (de la Bretagne à Tahiti, puis aux Marquises) chez son petit-fils, Paul Gauguin, nous voilà rendus au dernier temps du Scribe ─ el escriba, ainsi qu’il nommait ironiquement son Pedro Camacho, dans La Tante Julia et le scribouillard) ─ avec, pour l’heure, un constat désabusé qui n’entame ni n’entrave pourtant jamais l’élan initial, ni n’éteint le feu prométhéen : Le paradis est toujours un peu plus loin. Si loin d’ailleurs que l’ultime avatar de ses créatures – ou disons ses Golems, tant elles sont devenues mythes vivants et évanescents ─, Roger Casement, à l’inverse de son Gauguin qui pensait le trouver au bout le plus extrême de l’Extrême-Orient – après Tahiti, les Marquises, et après les Marquises, le Japon… sauf qu’il fut trop tôt disparu ─, revient de ses décennies de Consul-aventurier en Afrique (le Congo) et en Amérique (l’Amazonie, le Pérou) en n’ayant plus qu’une seule visée utopique : l’Irlande, et c’est là que se brisera le Rêve du Celte.

Cet homme ne s’arrêtera jamais, l’écrivain jamais ne rebouchera son encrier, car dans le sillage de Victor Hugo, n’est-il pas lui aussi un « homme océan », un fleuve de paroles, un torrent d’écriture, une tempête sous un crâne ? Toujours est-il qu’après avoir reçu son prix Nobel, Vargas Llosa a confié à la presse : « J’ai beaucoup de projets sur la table, et bien avancés ». Et ce qui a suivi nous a rassurés. Les Vents, son dernier récit publié en français (L’Herne, 2023) est, une méditation sur la vieillesse — la fin du monde ? — pleine de mélancolie, sans rien perdre de la vigueur du style ni de son regard pénétrant.

Maintenant qu’il a été élu à l’Académie Française (2021), comment va-t-il encore nous surprendre ?