[La bourgeoisie] force toutes les nations à adopter [son] style de production […] c’est-à-dire à devenir bourgeoises. En un mot, elle forme un monde à son image.

Marx et Engels 1

Au moment précis où furent faites ces découvertes, le rapport des forces se trouvait être tellement à l’avantage des Européens, qu’ils purent commettre avec impunité toutes sortes d’injustices dans ces pays lointains. Il se peut qu’à l’avenir les indigènes de ces pays deviennent plus forts, ou bien que les Européens s’affaiblissent, et que les habitants de toutes les parties du monde parviennent à cette égalité en courage et en force qui, en inspirant une peur mutuelle, peut seule en imposer assez aux nations indépendantes pour qu’à leur injustice succède un certain respect des droits des uns et des autres. Néanmoins, rien ne semble plus à même d’établir cette égalité de force que le partage du savoir et de toutes sortes d’améliorations qu’entraîne naturellement, ou plutôt nécessairement, un commerce développé de tous les pays vers tous les pays.

Adam Smith 2

Le capitalisme comme unique système socio-économique

J’ai ouvert ce chapitre avec deux citations. La première, empruntée à Karl Marx et Friedrich Engels, a environ 170 ans, et la seconde, d’Adam Smith, presque 250. Ces passages de deux classiques de l’économie politique saisissent à merveille, et peut-être même mieux que les écrits actuels, l’essence des deux changements d’époque que vit le monde. Le premier changement est l’affirmation du capitalisme comme le système socio-économique, non seulement dominant, mais désormais unique. Le second changement est l’émergence de l’Asie, qui entraîne un rééquilibrage des puissances entre l’Europe et les États-Unis d’un côté, et l’Asie de l’autre. Pour la première fois depuis la révolution industrielle, les revenus de ces trois continents se rapprochent, retrouvant à peu près le même niveau relatif qu’avant la révolution industrielle (avec bien sûr un niveau de revenu absolu bien plus élevé aujourd’hui). Du point de vue de l’histoire mondiale, la domination sans partage du capitalisme et la renaissance économique de l’Asie sont des évolutions remarquables – qui pourraient bien être liées.

L’ensemble de la planète suit désormais les mêmes principes économiques – une production tournée vers le profit, utilisant une main-d’œuvre salariée et libre d’un point de vue légal, et un capital majoritairement privé, avec une coordination décentralisée – ce qui est inédit dans l’histoire. Par le passé, que ce soit dans l’Empire romain, en Mésopotamie au vie siècle, dans les cités-États italiennes du Moyen Âge ou aux Pays-Bas à l’ère moderne, le capitalisme a toujours dû coexister – parfois même au sein d’un même territoire politique – avec d’autres modes d’organisation de la production : les systèmes de chasseurs-cueilleurs, l’esclavage sous toutes ses formes, le servage (les travailleurs liés juridiquement à un domaine ne peuvent pas vendre leur travail ailleurs) et la petite production marchande des artisans indépendants ou de petits fermiers. Il y a un siècle à peine, lorsque les premiers avatars du capitalisme globalisé sont apparus, le monde abritait toujours tous ces modes de production. Après la révolution russe, le capitalisme s’est partagé le monde avec le communisme, qui régna sur des pays comptant environ le tiers de la population mondiale. Aujourd’hui, à l’exception de quelques franges marginales n’ayant aucune influence sur l’évolution du monde, seul le capitalisme subsiste.

Aujourd’hui, à l’exception de quelques franges marginales n’ayant aucune influence sur l’évolution du monde, seul le capitalisme subsiste.

Branko Milanovic

La victoire planétaire du capitalisme a de multiples conséquences que Marx et Engels ont parfaitement anticipées, dès 1848. Le capitalisme facilite le commerce international, les flux de capitaux – il en a même absolument besoin lorsque les profits à l’étranger sont plus importants que les profits domestiques – et, dans certains cas, la circulation de la main-d’œuvre. Ce n’est donc pas un hasard si la mondialisation s’est beaucoup développée entre les guerres napoléoniennes et la Première Guerre mondiale, lorsque le capitalisme dominait largement. Et ce n’est toujours pas un hasard si la mondialisation actuelle coïncide avec le triomphe encore plus absolu du capitalisme. Si le communisme l’avait emporté, il ne fait guère de doute que, malgré l’idéologie internationaliste professée par ses fondateurs, il n’aurait pas conduit à la mondialisation. Les sociétés communistes étaient extrêmement autarciques et nationalistes. Peu de marchandises, de capitaux et de main-d’œuvre franchissaient les frontières. Même à l’intérieur du bloc soviétique, les échanges ne visaient qu’à écouler le surplus de marchandises ou n’étaient entrepris que selon les principes mercantilistes d’échanges bilatéraux. Cela tranche radicalement avec le capitalisme qui, comme le notaient Marx et Engels, a une propension intrinsèque à s’étendre.

Si la domination du mode de production capitaliste ne souffre aucune contestation, il en est de même de l’idéologie selon laquelle gagner de l’argent est non seulement respectable, mais aussi l’objectif le plus important dans la vie des gens, une motivation comprise partout dans le monde, et dans toutes les classes sociales. Il est parfois difficile de faire adhérer une personne à nos croyances, à nos préoccupations et à nos motivations, lorsqu’elle n’a pas le même quotidien, le même genre, la même origine ethnique, ou encore le même héritage que nous. Mais cette même personne comprendra sans difficulté le langage de l’argent et du profit. Si nous expliquons que notre but est de faire les meilleures affaires possibles, elle saura vite si la meilleure stratégie économique à adopter est la coopération ou la concurrence. Pour employer des termes marxistes, le fait que l’infrastructure (la base économique) et la superstructure (les institutions politiques et juridiques) soient si bien assorties dans le monde actuel aide bien sûr le capitalisme à maintenir sa domination, mais cela concourt également à concilier les objectifs des gens et à faciliter leur communication dans la mesure où ils savent tous ce que les autres cherchent. Nous vivons dans un monde où tout le monde suit les mêmes règles, parle le même langage de la quête de profit.

Les sociétés communistes étaient extrêmement autarciques et nationalistes. Peu de marchandises, de capitaux et de main-d’œuvre franchissaient les frontières.

Branko Milanovic

Une affirmation aussi catégorique mérite sans doute certaines précisions. Il existe en effet quelques rares communautés à travers le monde, qui évitent de gagner de l’argent, et certaines personnes le méprisent. Mais elles n’ont aucune influence sur l’ordre des choses et le mouvement de l’histoire. Bien sûr, affirmer que les croyances individuelles et les systèmes de valeurs sont parfaitement en ligne avec les objectifs capitalistes ne signifie pas que toutes nos actions soient toujours et totalement motivées par le profit. Les gens entreprennent parfois des actions vraiment altruistes ou orientées vers d’autres objectifs. Cependant, pour la plupart d’entre nous, ces actions ne jouent qu’un rôle mineur dans nos vies, en termes de temps passé et de gains sacrifiés. Tout comme il est mensonger de qualifier les milliardaires de « philanthropes » s’ils acquièrent une immense fortune grâce à des pratiques peu recommandables et n’en donnent qu’une infime partie aux bonnes œuvres, il serait trompeur de se focaliser sur une petite partie de nos actions altruistes, en ignorant le fait que peut-être 90 % de notre temps de vie éveillé est consacré à des activités visant délibérément à améliorer notre mode de vie, essentiellement en gagnant plus d’argent.

Cette coïncidence entre les objectifs individuels et systémiques est une des plus grandes réussites du capitalisme. Les plus grands défenseurs du capitalisme expliquent cette réussite par le fait que ce système serait « naturel », qu’il refléterait parfaitement notre moi inné – notre désir d’échanger, de réaliser des gains, de lutter pour de meilleures conditions économiques et une vie plus agréable. Pourtant, au-delà de quelques fonctions primaires, je ne pense pas qu’il soit juste de parler de désirs innés comme s’ils existaient indépendamment des sociétés dans lesquelles nous vivons. Nombre de ces désirs sont le produit de la socialisation – en l’occurrence, des sociétés capitalistes, les seules qui subsistent.

Il serait trompeur de se focaliser sur une petite partie de nos actions altruistes, en ignorant le fait que peut-être 90 % de notre temps de vie éveillé est consacré à des activités visant délibérément à améliorer notre mode de vie, essentiellement en gagnant plus d’argent.

Branko Milanovic

Un système politique ou économique doit rester en accord avec les valeurs et comportements dominants dans la société. Cette idée ancienne, avancée par des auteurs aussi illustres que Platon, Aristote et Montesquieu, se vérifie sans aucun doute dans le capitalisme actuel. Le capitalisme a remarquablement réussi à transmettre ses objectifs aux gens. Il les a poussés ou persuadés à adopter ses buts, et ainsi obtenu une extraordinaire concordance entre ce dont il a besoin pour se développer, d’une part, et les idées, désirs et valeurs des gens, d’autre part. Le capitalisme a été beaucoup plus efficace que ses concurrents pour créer les conditions qui, selon le philosophe politique John Rawls, sont nécessaires à la stabilité de tout système : dans leurs actions quotidiennes, les individus manifestent et donc renforcent les valeurs sur lesquelles repose le système social.

Si le capitalisme domine le monde aujourd’hui, notons toutefois qu’il en existe deux types différents : le capitalisme méritocratique et libéral qui s’est développé progressivement en Occident au cours des deux derniers siècles, et le capitalisme d’État, ou autoritaire, dont la Chine est le meilleur exemple, mais que l’on retrouve également ailleurs en Asie (à Singapour, au Vietnam, en Birmanie), en Europe et en Afrique (en Russie et dans les pays de l’est de l’Europe, en Asie centrale, en Éthiopie, en Algérie ou encore au Rwanda). Comme souvent dans l’histoire de l’humanité, l’avènement et le triomphe d’un nouveau système ou d’une nouvelle religion sont très vite suivis d’une sorte de schisme entre différentes variantes du même credo. Après sa victoire dans le monde méditerranéen et au Proche-Orient, le christianisme a connu de féroces débats idéologiques et des scissions (celle entre l’orthodoxie et l’arianisme étant la plus notable) qui ont finalement conduit au premier grand schisme entre les églises d’Orient et d’Occident. L’islam a connu le même sort. Presque immédiatement après sa conquête étourdissante, il s’est scindé en deux branches, l’une sunnite, l’autre chiite. Enfin, le communisme, rival du capitalisme au xxe siècle, n’est pas resté longtemps un bloc monolithique, se scindant entre une version soviétique et une autre, chinoise. À cet égard, la victoire mondiale du capitalisme suit le même schéma : nous sommes face à deux modèles de capitalisme qui diffèrent non seulement dans leurs sphères politiques, mais aussi dans leurs sphères économiques et, dans une moindre mesure, sociales. Quoi qu’il advienne de la compétition entre le capitalisme libéral et le capitalisme autoritaire, il me paraît peu probable que l’un de ces deux modèles finisse par diriger le monde seul.

Nous sommes face à deux modèles de capitalisme qui diffèrent non seulement dans leurs sphères politiques, mais aussi dans leurs sphères économiques et, dans une moindre mesure, sociales.

Branko Milanovic

L’émergence de l’Asie et le rééquilibrage du monde

Le succès économique du capitalisme autoritaire explique le second développement mentionné plus haut : l’émergence de l’Asie. Bien sûr, celle-ci n’est pas due au seul modèle capitaliste ; des représentants du capitalisme libéral comme l’Inde et l’Indonésie connaissent aussi une croissance rapide. Cependant, c’est incontestablement la Chine qui mène la transformation historique de l’Asie. À la différence de ce que fut l’avènement du capitalisme jusqu’à sa suprématie mondiale, ce changement a un précédent historique, dans la mesure où, en Eurasie, on retrouve à peu près la répartition des activités économiques d’avant la révolution industrielle. Il existe toutefois une différence notable. Les niveaux de développement économique de l’Europe occidentale et de l’Asie (la Chine) étaient proches par exemple aux Ier et IIe siècles ou aux XIV e et XVe siècles, mais ces deux parties du monde interagissaient alors assez peu, et leur connaissance mutuelle était quasi nulle. Nous en savons beaucoup plus aujourd’hui sur leur niveau de développement relatif qu’à l’époque. De même, les interactions sont désormais intenses et permanentes. Enfin, dans les deux régions, les niveaux de revenus sont beaucoup plus élevés qu’auparavant. Ces deux parties du monde (l’Europe occidentale et ses ramifications nord-américaines, d’une part, et l’Asie, d’autre part), qui représentent 70 % de la population mondiale et 80 % de la production, entretiennent des contacts permanents, que ce soit à travers le commerce, l’investissement, les mouvements de population, les transferts de technologie ou l’échange d’idées. La compétition entre ces régions est donc moins violente qu’elle aurait pu l’être car les systèmes, bien que similaires, ne sont pas identiques. Et c’est le cas, que la concurrence joue volontairement, lorsqu’un des systèmes tente de prendre le dessus sur l’autre et sur le reste du monde, ou simplement par mimétisme, lorsque l’un des systèmes se trouve plus facilement copié que l’autre par le reste du monde.

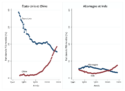

Ce rééquilibrage géographique met fin à la supériorité militaire, politique et économique de l’Occident, tenue pour acquise depuis deux siècles. Jamais dans l’histoire, une partie du monde n’avait manifesté une supériorité aussi forte que celle de l’Europe sur l’Afrique et l’Asie au XIXe siècle. Les conquêtes coloniales ont traduit le plus clairement cette supériorité, qui se reflétait aussi dans l’écart de revenu entre ces régions, et donc dans les inégalités mondiales de revenu entre les habitants de la planète (inégalités que nous pouvons estimer assez précisément à partir de 1820), comme le montre le graphique ci-dessous. Dans ce graphique, et tout au long du livre, les inégalités sont mesurées par l’indice de Gini qui va de 0 (aucune inégalité) à 1 (inégalités maximales). (Cet indice est souvent exprimé sous forme de pourcentage, allant de 0 à 100, chaque point de pourcentage étant alors appelé point de Gini).

Avant la révolution industrielle en Occident, les inégalités mondiales étaient réduites, et presque autant dues aux inégalités nationales (les différences de revenus entre personnes vivant dans le même pays) qu’aux inégalités internationales (les différences de revenus moyens d’un pays à l’autre). Cela tranche fortement avec la phase d’expansion de l’Occident. Les inégalités mondiales ont augmenté continuellement ou presque entre 1820 et le début de la Première Guerre mondiale, passant de 55 points de Gini (à peu près le niveau d’inégalités actuel des pays d’Amérique latine) à presque 70 (soit un indice supérieur au niveau d’inégalités aujourd’hui observé en Afrique du Sud). La hausse des niveaux de vie en Europe, en Amérique du Nord, puis au Japon (combinée à la stagnation de la Chine et de l’Inde) explique l’essentiel de cette croissance des inégalités, même si la hausse des inégalités au sein des pays de ce qui devenait le monde riche a également joué un rôle. Après 1918, les inégalités mondiales ont connu un léger recul, causé par ce qui – sur la grande toile que nous observons – apparaît comme les traces de la Première Guerre mondiale et de la Grande Dépression, lorsque les revenus en Occident ont cessé de croître.

Avant la révolution industrielle en Occident, les inégalités mondiales étaient réduites, et presque autant dues aux inégalités nationales (les différences de revenus entre personnes vivant dans le même pays) qu’aux inégalités internationales (les différences de revenus moyens d’un pays à l’autre).

Branko Milanovic

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les inégalités mondiales ont atteint le plus haut niveau jamais connu, à environ 75 points de Gini, niveau auquel elles se sont maintenues jusqu’à la dernière décennie du XXe siècle. Durant cette période, l’écart entre l’Occident et l’Asie – la Chine et l’Inde, notamment – ne s’est pas creusé davantage, alors que l’indépendance de l’Inde et la révolution chinoise posaient les bases de la croissance de ces deux géants. Ces deux pays ont ainsi maintenu leur position relative par rapport à l’Occident entre la fin des années 1940 et le début des années 1980. Mais cette position était largement favorable aux pays riches : le PIB par habitant de l’Inde et de la Chine représentait moins de 10 % de celui des pays occidentaux.

Cet écart de revenu a commencé à changer sensiblement après 1980. Les réformes menées en Chine ont engendré une croissance d’environ 8 % par an et par habitant au cours des quatre décennies suivantes, réduisant fortement l’écart avec l’Occident. Aujourd’hui, le PIB par habitant de la Chine représente de 30 % à 35 % de celui de l’Occident, soit le niveau auquel il se trouvait vers 1820. La tendance est clairement à la hausse (par rapport à l’Occident), et cette hausse se poursuivra sans doute jusqu’à ce que les niveaux de revenus se rejoignent, ou presque.

La révolution économique chinoise a été suivie par des accélérations analogues en Inde, au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie, et ailleurs en Asie. Bien que cette croissance se soit accompagnée d’une hausse des inégalités dans tous ces pays (et particulièrement en Chine), la réduction de l’écart avec l’Occident a contribué à réduire les inégalités mondiales. D’où la récente baisse de l’indice de Gini mondial.

La convergence des revenus asiatiques et occidentaux intervient au cours d’une autre révolution, celle des techniques de l’information et de la communication (TIC) – une révolution de la production qui a cette fois favorisé l’Asie. La révolution des TIC a contribué au développement beaucoup plus rapide de l’Asie, mais aussi à la désindustrialisation de l’Occident, elle-même très semblable à la désindustrialisation qu’a connue l’Inde durant la révolution industrielle. Nous avons donc deux périodes marquées par des transformations technologiques rapides, qui sont des points de repère dans l’évolution des inégalités mondiales (voir le graphique supra). Nous n’avons pas encore vu tous les effets de la révolution des TIC, mais ils ressemblent, à bien des égards, à ceux de la révolution industrielle : un grand bouleversement dans le classement mondial des revenus, certains groupes gagnant des places pendant que d’autres déclinent, accompagné d’une forte concentration géographique des gagnants et des perdants.

La convergence des revenus asiatiques et occidentaux intervient au cours d’une autre révolution, celle des techniques de l’information et de la communication (TIC) – une révolution de la production qui a cette fois favorisé l’Asie.

Branko Milanovic

Il est intéressant de considérer ces deux révolutions comme des images inversées l’une de l’autre. La première a conduit à une hausse des inégalités mondiales du fait de l’enrichissement de l’Occident, tandis que l’autre a fait converger les revenus dans une grande partie de la planète grâce à l’enrichissement de l’Asie. Il faut s’attendre à ce que les niveaux de revenus finissent par s’égaliser sur l’ensemble du continent eurasiatique et l’Amérique du Nord, réduisant un peu plus les inégalités mondiales. (Reste tout de même une grande inconnue, le sort de l’Afrique qui, pour le moment, ne rattrape pas le monde riche, et dont la population croît le plus vite).

Le rééquilibrage économique du monde est non seulement géographique, mais aussi politique. Le succès économique de la Chine remet en cause l’affirmation occidentale selon laquelle il existerait un lien nécessaire entre capitalisme et démocratie libérale. En fait, cette affirmation est contredite, en Occident même, par les défis populistes et ploutocratiques à la démocratie libérale.

Le rééquilibrage du monde place l’expérience asiatique au premier plan dans la réflexion sur le développement économique. Le succès économique de l’Asie rendra son modèle plus attrayant pour les autres, et pourrait modifier notre vision en matière de développement économique et de croissance, un peu comme l’expérience britannique inspirée par Adam Smith influença notre façon de penser durant les deux derniers siècles.

Au cours des quarante dernières années, les cinq plus grands pays d’Asie (la Chine mise à part) ont presque toujours connu des taux de croissance par habitant plus élevés que les économies occidentales. Seules deux années font exception. Et cette tendance devrait se poursuivre. En 1970, l’Occident produisait 56 % du PIB mondial, l’Asie (Japon compris) seulement 19 %. Aujourd’hui, ces proportions sont passées à 37 % pour l’Occident et 43 % pour l’Asie 3. Cette tendance est évidente si l’on compare les États-Unis avec la Chine, et l’Allemagne avec l’Inde (graphique infra). Le remarquable essor de l’Asie durant la phase de mondialisation se reflète dans le soutien que la population y apporte. Ce soutien est très marqué en Asie, notamment au Vietnam (91 % des personnes interrogées pensent que la mondialisation est une bonne chose), et plus faible en Europe, en particulier en France (où seuls 37 % de la population défendent la mondialisation) 4.

Reste tout de même une grande inconnue, le sort de l’Afrique qui, pour le moment, ne rattrape pas le monde riche, et dont la population croît le plus vite.

Branko Milanovic

Le malaise des Occidentaux à propos de la mondialisation est en partie causé par l’écart entre les élites, qui s’en sont très bien sorties, et un nombre significatif de personnes qui ont très peu bénéficié de l’internationalisation des échanges, n’en veulent plus et, à tort ou à raison, voient dans les migrations et le commerce international la cause de tous leurs maux. Cette situation ressemble étrangement à celle des sociétés du tiers monde dans les années 1970. Elles aussi présentaient cet aspect dual – une bourgeoisie connectée au système économique mondial, et une large part de l’arrière-pays laissé à la traîne. Cette « maladie », qui n’était censée toucher que les pays en développement (on l’appelait « désarticulation » dans la littérature néomarxiste), semble s’être déplacée vers le nord et frapper désormais le monde riche. Dans le même temps, et non sans une certaine ironie, la dualité de nombre d’économies en développement s’est trouvé atténuée par leur intégration totale dans les chaînes de valeur mondiales.

Les deux types de capitalisme (le capitalisme méritocratique libéral mené par les États-Unis et le capitalisme politique mené par la Chine) semblent désormais s’affronter. Et même si la Chine n’affichait pas la volonté de proposer et d’« exporter » une alternative politique et, dans une certaine mesure, économique du capitalisme, le capitalisme politique présente lui-même certaines caractéristiques qui le rendent séduisant pour les élites politiques du reste du monde, et pas seulement en Asie : ce système offre une plus grande autonomie aux élites politiques. Il peut aussi séduire nombre de gens ordinaires du fait des forts taux de croissance qu’il semble pouvoir promettre. D’un autre côté, le capitalisme libéral présente beaucoup d’avantages bien connus, le plus important étant sans doute le fait que la démocratie et l’État de droit y sont valorisés, et peuvent raisonnablement être vus comme des facteurs accélérant le développement économique. En effet, ils encouragent l’innovation, facilitent la mobilité sociale, et offrent ainsi des chances de réussite presque identiques à tous. C’est le reniement de certains aspects essentiels de ce système de valeurs implicite qui met en péril la viabilité à long terme du capitalisme libéral. Plus précisément, ce danger vient de l’évolution vers une classe supérieure auto-entretenue et d’une polarisation de la société entre les élites, d’une part, et le reste de la population, d’autre part. Non seulement la survie du système, mais aussi l’attractivité du modèle aux yeux du reste du monde s’en trouvent menacées.

Les deux types de capitalisme (le capitalisme méritocratique libéral mené par les États-Unis et le capitalisme politique mené par la Chine) semblent désormais s’affronter.

Branko Milanovic

Dans les deux prochains chapitres, je présenterai les principaux traits de ces deux variantes du capitalisme moderne, en me focalisant sur leurs caractéristiques fondamentales plutôt que sur leurs errances passagères. Pour pouvoir étudier l’évolution à long terme du capitalisme méritocratique libéral et du capitalisme politique, et pas simplement leurs fluctuations temporaires, il est en effet essentiel de garder à l’esprit la différence entre les caractéristiques systémiques et incidentes. Je me pencherai notamment sur les structures sociales et économiques que les deux systèmes reproduisent, en particulier sur la manière dont elles agissent sur les inégalités de revenu et la structure de classes. Je suis convaincu que c’est la manière dont les deux systèmes gèrent ces questions qui déterminera leur attractivité relative et leur stabilité, et par conséquent, notre désir de vivre dans l’un ou dans l’autre.

Sources

- Le Manifeste du parti communiste (trad. par Francis Brière), 10/18, Paris, 1998 (1848), p. 24-25.

- La Richesse des nations (trad. par Philippe Jaudel), livre IV, chapitre 7, Economica, Paris, 2002 (1776), p. 648.

- Entre 1970 et 2016, le PIB mondial total a presque été multiplié par cinq en termes réels (passant de 22 000 milliards de dollars à 105 000 milliards de dollars en PPA [parité de pouvoir d’achat]), tandis que la population mondiale doublait (passant de 3,5 à 7 milliards).

- Ces résultats ont été rapportés par YouGov en 2016. Voir Jeff Desjardins, « What People Think of Globalization, by Country », Visual Capitalist, 9 novembre 2017.