Abonnez-vous à nos Lettres Restez informés des actualités du Grand Continent

Herculanum, au pied du Vésuve, est l’une des dernières régions d’Europe où les classes ouvrières résistent au cœur d’un centre urbain construit il y a plusieurs siècles. Ils vivent exactement là où leurs ancêtres ont vécu depuis le début de l’ère Bourbon. Le long des ruelles creusées dans les maisons du dix-huitième siècle, de vieilles femmes sont assises pour bavarder aux portes des rues. Des adolescents passent en vélomoteur sur les trottoirs en pierre. Ils vivent tous, littéralement, au sommet de l’ancien Herculanum détruit par une éruption il y a deux millénaires : certaines des ruines sont encore visibles par les fenêtres des appartements d’aujourd’hui, certains des salons et des chambres sont encore enterrés.

Comparé à l’époque de l’Empire romain, il y a peu d’argent à gagner. Mais les habitants d’Herculanum savent encore prendre un risque calculé — et ils savent bien le calculer : ils font partie des rares habitants de la province napolitaine qui ont trouvé la force de se rebeller contre les bandes criminelles, des gens qui ont souvent grandi avec eux depuis leur scolarité. Ils ont fait arrêter d’anciens camarades de classe, des voisins, des amis de leurs enfants. Ces dernières années, les plaintes des commerçants ont conduit à un demi-millier de condamnations pour la mafia. Un habitant d’Ercolano sur cent a fini en prison. Un habitant sur mille a été condamné à la prison à vie.

Aujourd’hui, ici, on ne respire pas l’atmosphère d’oppression typique de certaines banlieues du sud de l’Italie. Pourtant, la deuxième idée qui peut traverser l’esprit du passant de l’extérieur est légèrement différente : « Je suis peut-être piégé ». D’accord, il n’y a aucune raison pour que le volcan explose maintenant, mais si c’est le cas ? Parce que ce ne sera peut-être pas le cas aujourd’hui, mais peut-être la semaine prochaine, dans un an ou peut-être dans mille ans. Mais ce moment doit venir.

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale — un organisme du gouvernement italien — explique que l’intérieur du Vésuve est structuré comme une architecture concave composée d’une succession de chambres remplies de magma ; ces chambres sont périodiquement alimentées par une masse de matière à une température de mille deux cents degrés, qui remonte des grandes profondeurs vers la surface. « Ce volume, s’il est émis lors d’une seule éruption à haute énergie, pourrait entraîner une éruption explosive similaire à celle de 1631 », écrit l’Institut de l’enseignement supérieur.

Au cours de cet épisode, il y a quatre siècles, la montagne a éjecté cent millions de mètres cubes de lave — soit la moitié des matériaux accumulés au cours des soixante-quinze dernières années — tuant quatre mille personnes et laissant plus de quarante mille autres sans abri. La ville a été à moitié détruite.

Depuis lors, les gens ont continué à construire et à vivre dans ces zones dans l’espoir que le volcan ne se réveille pas dans une éruption explosive. On l’a fait parce que c’était pratique, c’était efficace. Parce que ça a toujours été fait de cette façon. Le centre d’Herculanum se trouve à huit kilomètres à vol d’oiseau de la bouche du volcan et autour des pentes de la montagne, il y a maintenant sept cent mille personnes, plus qu’à n’importe quel moment de l’histoire des derniers millénaires. Le Vésuve est ainsi considéré aujourd’hui par les experts comme le volcan le plus redoutable du monde. Et pas seulement à cause de l’explosion qui pourrait se produire dans quatre cents ou mille ans, ou même le mois prochain, mais à cause de l’instabilité qui est inhérente à la vie ici. En 1998, une série de coulées de boue colossales typiques des pentes volcaniques a tué 160 personnes dans cinq localités différentes. Dix heures plus tard, le conseiller pour l’environnement de la région de Campanie a envoyé un fax aux maires de la région prédisant la possibilité d’événements catastrophiques.

Aussi logique que Wall Street

Ce conseiller n’était pas nécessairement moins doué que nous pour lire l’avenir. Parce que si nous y réfléchissons un instant, Herculanum, c’est nous. Nous sommes tous des exemples de la race humaine en ce siècle où l’histoire passe d’une fracture à l’autre. Nous sommes tout aussi incapables, comme les habitants d’Herculanum, de peser et d’anticiper ; nous sommes tout aussi aveugles, enclins au fatalisme, prêts à rejeter la complexité de la vie sociale dans quelques histoires faites pour simplifier et nous donner l’illusion de comprendre et de contrôler ; nous restons tout aussi obstinés dans le refus d’une évaluation rationnelle de notre état de choses et tout aussi déterminés à échanger l’utilité et le confort du présent contre la fragilité de l’avenir. Nous prétendons avoir les premiers — utilité, confort, efficacité immédiate — mais nous ne nous occupons pas des seconds, qu’ils apportent avec eux. Pour cette raison, il serait un peu trop facile de s’en tirer avec une blague folklorique sur le personnage napolitain, comme si nous parlions d’une espèce humaine faite d’un matériau différent. Non : ce sont nous, habitants d’un siècle où la recherche de l’efficacité maximale, ou de la popularité maximale en un minimum de temps, s’accompagne de doses non mesurables d’incertitude radicale.

Parce que si nous y réfléchissons un instant, Herculanum, c’est nous. Nous sommes tous des exemples de la race humaine en ce siècle où l’histoire passe d’une fracture à l’autre.

Federico Fubini

Après tout, en quoi le comportement des habitants du Vésuve serait-il différent de celui du reste de la planète, du moins dans leur approche ? Construire à Herculanum, à côté des maisons dévastées de l’époque de Pline l’Ancien, est tout aussi logique que de retirer les forces occidentales d’Afghanistan, alors que les Talibans avancent face à une armée nationale en ruines, en continuant à penser que la chute de Kaboul n’est pas imminente. C’est également tenter de sortir d’une crise d’endettement et d’accumulation de risques financiers en laissant l’endettement et les risques financiers croître encore et encore. Il s’agit de savoir comment continuer à construire des mégapoles de dizaines de millions d’habitants à une vitesse jamais vue dans l’histoire de l’humanité — en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine — qui envahissent le milieu environnant, rendent plus probables les phénomènes de zoonose ou le déclenchement d’épidémies, comme ce fut le cas avec le SRAS entre 2002 et 2004, la peste porcine en 2009-2010, la fièvre du Moyen-Orient depuis 2012, la grippe aviaire depuis 2013, la flambée d’Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014, le Zika en Amérique latine en 2015, jusqu’à ce que le dernier de la série — Covid-19 — devienne incontrôlable.

Construire sur la lave d’une ville déjà détruite deux fois est aussi rationnel que de continuer à augmenter les émissions de combustibles fossiles, sachant que la planète se réchauffe de plus en plus et perd son équilibre. Ou peut-être découvrirons-nous que vivre le long de la circonvolution n’est pas plus irréfléchi que d’accumuler des milliards de téraoctets de données numériques dans des infrastructures toutes construites au même endroit physique, quelque part en Islande, au Groenland ou en Virginie — le cloud — qu’une seule attaque d’un groupe terroriste peut détruire d’un seul coup, pour effacer la mémoire du présent de millions d’entreprises, de centaines de millions de femmes et d’hommes, et de leur argent, désormais exprimé par une série de zéros et de uns dans des piles infinies de serveurs situés dans des endroits secrets et lointains. Bien sûr, le cloud est moins cher et plus efficace. Et bien sûr, il a souvent des sauvegardes — des copies de données qu’Amazon Web Services, par exemple, permet de stocker dans d’autres « nuages ». Mais ce n’est pas toujours le cas. Les sauvegardes coûtent de l’argent et, au nom de l’efficacité, un opérateur, quelque part, aura sûrement décidé d’« optimiser » — et donc de ne pas en avoir — tout comme certaines banques de Wall Street ont décidé, il y a quinze ans, de ne pas assurer leurs investissements dans les prêts hypothécaires à risque. Il existe dans la vie un arbitrage entre l’intérêt immédiat et la rationalité durable, que nous avons tous énormément de mal à comprendre.

ll existe dans la vie un arbitrage entre l’intérêt immédiat et la rationalité durable, que nous avons tous énormément de mal à comprendre.

Federico Fubini

En cela, les habitants d’Herculanum sont beaucoup plus semblables à nous dans leur structure mentale que nous ne le soupçonnons. Aujourd’hui, grâce au courage des habitants, qui ont dénoncé les bandes criminelles, il est possible de se promener dans le centre-ville à la tombée de la nuit sans craindre de se faire agresser ou tirer dessus. La question demeure : cela a-t-il un sens ? Est-il logique d’accumuler toute cette densité de vie au pied d’une montagne remplie de lave ? Et est-ce pire que de délocaliser la production des ingrédients de nos médicaments vitaux dans les mêmes pays lointains — Chine, Inde — que nous comprenons moins que nous ne voulons bien l’admettre ? Est-il plus irrationnel de prendre un apéritif à Herculanum ou la transhumance annuelle à Davos de quelques centaines de spécimens humains parmi les plus riches et les plus connectés de la Terre — chacun avec son propre avion — pour déclarer leur inquiétude face au changement climatique ?

J’ai visité Herculanum en emportant un questionnaire pour tenter de répondre à mes propres questions. Je voulais comprendre ce qui traverse l’esprit de l’homme moyen dans l’incertitude radicale qui est la condition de cette ville et la marque de notre civilisation.

Première question : « Avez-vous déjà pensé qu’il pouvait y avoir un risque à vivre sur les pentes d’un volcan actif ? » La réponse d’un clone de Big Blue, l’ordinateur qui a battu Garry Kasparov aux échecs, devrait être « oui, j’y ai souvent pensé ». Maintenant, je ne tiens pas compte de certaines réactions que j’ai recueillies ici et là, du type « nous sommes les enfants du Vésuve ». Je passerai également sous silence le témoignage de Cira De Michele, soixante-neuf ans, mais déjà arrière-grand-mère : « Nous avons vécu tant d’années dans la coupe d’une bombe, mais nous ne nous en rendons pas compte parce que nous y sommes habitués ». Mme De Michele a parfaitement compris le piège mental dans lequel l’humanité continue de tomber dans une ère de hauts et de bas. Plus le présent reste identique au passé, essaie-t-elle de me dire, plus les gens voient l’avenir comme une projection de ce qui s’est passé auparavant ; ils le font même s’ils savent que c’est le contraire, car plus le temps passe, plus il est certain que le moment du réveil du Vésuve approche.

Pour le reste, les réponses des habitants d’Herculanum à la première question (« Avez-vous déjà pensé qu’il pouvait y avoir un risque à vivre sur les pentes d’un volcan encore actif ? ») étaient plus nuancées :

- « Souvent » — 28 %.

- « Rarement » — 7,5 %.

- « Cela ne m’a jamais effleuré » — 7,5 %.

- « J’y ai pensé, mais je préfère ne pas y penser » — 57 %.

En d’autres termes, deux tiers des habitants de cette ville font disparaître le phénomène naturel au-dessus de leur tête. Ceux qui disent en être conscients sont moins d’un tiers et, en fait, environ un tiers admet même (deuxième question) avoir pensé à souscrire une assurance pour couvrir la menace que représente le Vésuve.

En réalité, ce n’est pas si simple. Les grandes compagnies d’assurance européennes ne vendent aucune couverture contre le risque lié au Vésuve, car les compagnies de réassurance refusent à leur tour de couvrir, même partiellement, les assureurs exposés à un tel événement potentiellement catastrophique. L’ombre que le Vésuve projette sur la population en contrebas n’est tout simplement pas considérée comme assurable. À n’importe quel prix. Cela n’a pas empêché mon échantillon d’Herculiens de répondre aussi patiemment à la troisième question : « Vous êtes-vous déjà demandé si le gouvernement devrait payer une assurance contre le risque posé par le volcan ? »

Des réponses :

- « Oui, je me suis posé la question et je pense que le gouvernement devrait le faire » — 49,1 %.

- « Je me suis posé la question, mais je ne pense pas que le gouvernement devrait le faire » — 10,1 %.

- « Je n’y ai jamais pensé » — 40,7 %.

Si la grande majorité des citadins rejettent l’idée que quelque chose puisse mal tourner, la moitié d’entre eux pensent que l’État devrait les protéger et les dédommager si cela devait arriver. Elle devrait les protéger des conséquences d’une éventualité qu’ils refusent eux-mêmes d’envisager.

Logique ? Soyons honnêtes. Ce n’est pas moins logique que le raisonnement de nombreux investisseurs de Wall Street : après s’être enrichis en alimentant une bulle spéculative colossale qui a fini par déclencher une récession dévastatrice, ils prétendent être sauvés par la création de dizaines de milliers de milliards de dollars à partir de rien par les banques centrales. Et ce n’est pas moins logique que l’absence totale de masques de protection dans les entrepôts de la Protection civile italienne à l’hiver 2020, après une succession d’épidémies de zoonoses — rappelez-vous : Sars, grippe aviaire, peste porcine, Mers, Ebola, Zika — pourrait laisser penser qu’un nouveau virus finirait par échapper à tout contrôle. La structure mentale des Herculiens n’est pas non plus moins rationnelle que celle des dirigeants de Boeing ou des principales compagnies aériennes américaines qui, au milieu de la récession due au coronavirus, ont rapidement demandé — et obtenu — des renflouements publics aussi importants que les sommes qu’ils avaient dépensées les années précédentes pour racheter leurs propres actions. Ces entreprises avaient utilisé toutes leurs liquidités, et même une partie de la dette, pour distribuer de l’argent aux actionnaires, faisant grimper le cours de leurs actions et, avec lui, la valeur des options sur actions des dirigeants. Ils étaient en phase avec la majorité des habitants d’Herculanum à la première question : « Il m’est arrivé de penser que quelque chose pourrait mal tourner, mais je préfère ne pas y penser » ; puis, lors de la catastrophe, ils ont répondu comme les habitants d’Herculanum à la troisième question : « Que l’État nous sauve ».

C’est un germe de populisme, lorsque l’assistance publique s’avère être l’option préférée de la majorité face à un risque que nous avions refusé d’envisager. Mais dans la vie réelle, il existe des catastrophes contre lesquelles même l’État le plus efficace ne peut pas nous protéger totalement ; évacuer sept cent mille personnes lors de l’explosion d’un volcan peut être impossible. Il en va de même pour la protection de l’ensemble de la population contre toutes les conséquences d’une pandémie ou d’une crise financière internationale. La conséquence est que si nous avions pensé que le gouvernement allait résoudre tous nos problèmes, nous serons inévitablement déçus. L’étape suivante consistera à haïr l’État, les « élites », l’« establishment », et à devenir les disciples de ceux qui prêchent cette haine.

C’est un germe de populisme, lorsque l’assistance publique s’avère être l’option préférée de la majorité face à un risque que nous avions refusé d’envisager.

Federico Fubini

Quatre siècles et quarante ans

Maintenant, bien sûr, mon enquête auprès d’une centaine d’habitants du Vésuve n’est pas infaillible, loin de là ; j’admets que je l’ai produite et exécutée à la main. Mais au moins, cela permet de comprendre comment l’esprit humain ne fonctionne pas dans ce monde de réseaux et de nœuds vivants qui transmettent, amplifient et propagent chaque onde de choc dans les différents domaines de l’action sociale. Il est clair que des centaines de milliers d’années d’évolution n’ont pas formé le cerveau humain pour qu’il sache s’orienter dans un système qui procède par chocs, secousses et contaminations entre différentes dimensions. Nous restons organisés pour penser selon des processus linéaires, même maintenant que nous avons construit un monde hautement non linéaire dans sa complexité, sa connectivité et sa fragilité.

En soi, bien sûr, la progression par bonds a toujours existé dans l’histoire, même si nous avons rarement vu une succession de différentes discontinuités en l’espace d’une seule génération. La peste noire est arrivée en Europe en 1347 en provenance du désert de Gobi et, en trois ou quatre ans, elle avait déjà tué un tiers de la population. Et nos pères et grands-pères qui ont vécu la première moitié du XXe siècle ont participé à une série interminable de bouleversements. Non, la vitesse du changement n’est pas seulement l’apanage du XXIe siècle. Mais si vous prenez un point de vue à dix mille mètres au-dessus du sol, le panorama de l’histoire matérielle qui vous est présenté est surtout celui d’une transformation si lente qu’elle est imperceptible pour ceux qui y ont vécu. L’expérience des générations qui nous ont précédés ne nous a pas préparés à gérer psychologiquement ce qui, juste avant, semblait impensable.

De l’an 1 à l’an 1300, le taux annuel moyen de croissance des revenus dans la majeure partie de l’Europe était de 0,08 % (selon la base de données du projet Maddison). Pendant près d’un millénaire et demi, l’« Européen » moyen a généralement connu au cours de sa vie une augmentation de la production dans sa ville ou son village similaire à ce que la plupart des habitants de la planète réalisent en douze mois aujourd’hui. Et de 1301 à 1936, la croissance moyenne par habitant n’a été que de 0,1 % par an. Comparez maintenant ce contexte avec ce qui s’est passé au cours des quarante années qui ont précédé l’éclatement de la bulle des subprimes : le revenu de l’Européen moyen au cours de cette dernière période a augmenté deux fois plus vite que pendant tous les siècles allant de l’exil de Dante de Florence à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

Quant au Chinois moyen, son niveau de revenu en 1970 était le même que quatre siècles plus tôt ; quarante ans plus tard, il avait déjà été multiplié par dix. La perception de la réalité et l’ensemble du cerveau humain sont calibrés sur une persistance plurimillénaire substantielle du monde qui nous entoure. Or, on nous demande aujourd’hui d’accepter et de pouvoir gérer des changements matériels, technologiques, financiers, environnementaux ou sanitaires profonds et récurrents tout au long de notre vie. C’est peut-être pour cela que nous continuons instinctivement à espérer que l’avenir sera une continuation du passé sous une autre forme, et que nous nous sentons perdus lorsque les fractures du XXIe siècle déclenchent leurs processus d’amplification.

La perception de la réalité et l’ensemble du cerveau humain sont calibrés sur une persistance plurimillénaire substantielle du monde qui nous entoure. Or, on nous demande aujourd’hui d’accepter et de pouvoir gérer des changements matériels, technologiques, financiers, environnementaux ou sanitaires profonds et récurrents tout au long de notre vie.

Federico Fubini

Comme l’écrit Angel Ubide, le cerveau humain n’est pas préparé à gérer la nouveauté : il a besoin d’une partition pour l’aider à s’orienter. Surtout, il ne comprend pas les processus qui ne sont pas linéaires, même quand ils seraient prévisibles — par exemple, la progression exponentielle d’une contagion — et finit par générer une réaction psychologique auto-immune basée sur la panique. Mais la panique, à son tour, entraîne le déclenchement de circuits non linéaires toujours nouveaux, et donc des coûts exponentiels.

Un demi-million de dollars, utilisé par Al-Qaïda en 2001 pour entraîner librement ses terroristes sur le sol américain aux commandes d’un avion, a conduit dans les années suivantes le gouvernement américain à dépenser trois mille trois cents milliards dans sa riposte : sept millions pour chaque dollar « investi » par Oussama Ben Laden, ainsi que deux guerres dans lesquelles sept mille soldats américains et probablement sept cent mille civils et combattants sont morts en Irak et en Afghanistan. Chacune des victimes du 11 septembre a entraîné dans son sillage 2 300 morts violentes dans les années qui ont suivi. Et tout cela, bien sûr, avant que l’Afghanistan ne soit rendu aux mêmes forces qui avaient nourri et protégé Al-Qaïda.

En septembre 2008, la faillite de Lehman Brothers, une banque de 26 000 employés, a contribué de manière décisive à la destruction d’au moins dix millions d’emplois. Et le saut d’espèce d’un virus, un certain jour de 2019, dans la neuvième ville la plus peuplée de Chine, a détruit des centaines de millions d’emplois et déclenché une catastrophe économique mondiale qui a très peu de comparaisons en temps de paix.

Pourtant, nous ignorons le risque jusqu’à ce qu’il nous confronte, nous empêchant de voir et de comprendre autre chose. Ou peut-être que nous, les gens de cet âge, n’avons pas encore une architecture mentale qui correspond à la structure des incertitudes inhérentes à notre mode de vie. Nous avons créé un contexte de risque systémique aigu, dans lequel nous évoluons chaque jour, mais entre-temps, nous avons laissé grandir en nous un rejet radical de l’incertitude. Nous ne pouvons pas l’accepter dans une certaine mesure, et cela nous bloque, car il y a une incompatibilité rampante entre le type de système que nous avons construit et l’état d’esprit dans lequel nous voulons vivre en son sein.

Nous avons créé un contexte de risque systémique aigu, dans lequel nous évoluons chaque jour, mais entre-temps, nous avons laissé grandir en nous un rejet radical de l’incertitude.

Federico Fubini

Le concept même de « risque résiduel » doit être revu. Sur les marchés financiers, c’est ainsi que l’on décrit l’hypothèse selon laquelle un événement exceptionnel va se produire, un événement que les analystes placent dans la « queue » d’une distribution statistique. Imaginez un graphique représentant une courbe en forme de cloche, où le centre supérieur contient les résultats considérés comme probables, les événements qui se répètent régulièrement ; les côtés inférieurs droit et gauche sont les événements rares et exceptionnels. Dans le centre supérieur du graphique de la cloche, le Titanic quitte Queenstown, en Irlande, le 11 avril 1912 et accoste sans encombre à New York. Dans la « queue », le Titanic heurte un iceberg au large de l’île de Terre-Neuve le 14 avril et coule. Un scénario qui se situe à un point extrêmement bas de la distribution de probabilité mais qui a des conséquences extrêmement importantes s’il se produit est décrit comme suit : le risque de queue. Mais la queue de quoi ? File d’attente d’un secteur, d’un seul silo d’action humaine. « La ‘queue’ donne le sentiment d’être en arrière, soit basse, soit petite par rapport au reste du corps. » Mais qu’est-ce que le corps ? Une queue de quoi ?

De plus en plus, le système mondial est composé de nombreux organes, de nombreux silos interconnectés par des canaux visibles et invisibles, compris et moins compris. Qui aurait pu croire qu’un événement imperceptible à Wuhan — encore entouré de mystère — pourrait entraîner les premiers prix négatifs du pétrole de l’histoire ? Les retombées, c’est-à-dire les débordements potentiellement catastrophiques d’un secteur de l’activité humaine à un autre, sont innombrables et les silos, chacun avec son propre risque « résiduel », sont nombreux. Dans chaque cas, la probabilité d’un événement extrême est faible, mais elle doit maintenant être multipliée par quinze, vingt ou n’importe quel nombre de silos interconnectés par des fils plus ou moins souterrains : finance, migration, climat, biodiversité, réseaux et archives numériques, pandémies, populisme, révolutions, guerres, commerce et protectionnisme, réseaux électriques, accidents nucléaires, tremblement de terre à l’endroit où se concentre 90 % d’un certain type de semi-conducteur, sans lequel des chaînes de production entières dans le monde s’arrêteraient.

Ainsi, début 2011, un vendeur de fruits s’est immolé par le feu à Sidi Bouzid, une ville insignifiante du centre de la Tunisie, déclenchant une chaîne d’événements qui a semé le chaos en Libye et une guerre en Syrie qui renforcerait le rôle international de Vladimir Poutine une décennie plus tard. Encore en janvier 2007, rien de tout cela ne serait probablement arrivé, car les amis du marchand de légumes de Sidi Bouzid n’auraient pas eu Facebook pour relancer les vidéos de leurs premières manifestations, déclenchant une sorte de contagion psychologique en Tunisie puis dans tout le monde arabe. En 2011, toutefois, ce premier événement isolé a déclenché une série de répercussions, notamment une augmentation de l’immigration irrégulière en Méditerranée en provenance d’États en déliquescence tels que la Syrie et la Libye. Cela alimenterait à son tour une vague chauvine en Italie qui augmenterait la perception à Wall Street en 2018 du risque que l’Italie quitte l’euro. Elle fera rapidement grimper le coût de la dette italienne, rendant plus probable un défaut de paiement de l’État et le sentiment rampant d’insécurité des citoyens quant à l’avenir.

Je ne fais que décrire des faits qui se sont réellement produits. Aucun d’entre eux n’offre une explication exclusive des événements ultérieurs, bien sûr ; mais chacun d’entre eux constitue un ingrédient impossible à ignorer si l’on veut les comprendre.

Ainsi, toute fracture dans un seul de ces systèmes est vouée à se propager, car chacun est connecté aux autres. La stabilité de chacun des réseaux, l’équilibre de chacun des silos de l’action humaine dépend des autres : tous sont trop intégrés et communiquent entre eux pour pouvoir contenir en eux-mêmes leurs propres incertitudes et s’isoler de celles des autres. Dans chaque système, il est peu probable que quelque chose se passe mal. Mais une fois multipliée par quinze ou vingt, on découvre que la probabilité d’un coup du sort n’est plus aussi faible que les acteurs des marchés financiers le croyaient il y a quelques années. Il y a simplement trop de canaux par lesquels chaque choc se propage. C’est l’une des raisons pour lesquelles, en l’espace d’une seule décennie, notre génération a déjà connu deux catastrophes macroéconomiques du type de celles qui sont restées dans la légende au cours des deux derniers siècles.

Dans chaque système, il est peu probable que quelque chose se passe mal. Mais une fois multipliée par quinze ou vingt, on découvre que la probabilité d’un coup du sort n’est plus aussi faible que les acteurs des marchés financiers le croyaient il y a quelques années.

Federico Fubini

S’attaquer à ces fragilités de la mondialisation pour la sauver — et non la défaire — est donc la tâche qui attend l’humanité au XXIe siècle. Après tout, il ne s’agirait pas d’inventer quoi que ce soit d’original. Dans les hôtels, il y a des zones que le feu ne peut pas atteindre parce qu’une isolation appropriée a été construite. Si un incendie se déclare dans une pièce, il ne se propage pas aux autres, mais s’arrête aux portes coupe-feu situées le long des couloirs. Dans les systèmes démocratiques, aucune autorité ne peut abuser de sa fonction, car d’autres institutions indépendantes de celle-ci peuvent intervenir pour contenir et désamorcer une fonction qui dépasse ses limites. Il suffirait d’appliquer la sagesse des maîtres d’œuvre ou celle des pères fondateurs du libéralisme politique, qui abhorraient le gigantisme, l’opacité et la concentration des pouvoirs.

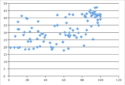

Mais considérons maintenant ce graphique :

L’image couvre un peu plus d’une centaine de pays, les plus importants du monde par la taille de leur population. Sur l’axe vertical, ils sont classés selon l’âge moyen de leur population : les plus jeunes ont moins de vingt ans, les plus âgés presque cinquante ans. Sur l’axe horizontal, ces mêmes pays sont classés en fonction des droits personnels et politiques et des libertés civiles, selon le score publié chaque année par Freedom House. Les systèmes politiques les moins libres se trouvent à gauche avec un score plus proche de 1, tandis que les plus libres se trouvent à droite avec un score plus proche de 100.

Comme vous pouvez le voir, il y a un épaississement en haut à droite du graphique. C’est nous, les sociétés les plus anciennes de la Terre, organisées sous la forme de démocraties matures. Mais remarquez ceci : sur cette image, vous ne voyez pas un seul point en bas à droite, il n’y a pas un seul pays à peine important dans le monde qui soit habité par des gens libres mais jeunes. Les populations libres sont généralement les plus âgées du monde et, au sein de ces populations, les personnes âgées ont un poids plus que proportionnel, car elles ont tendance à voter davantage que les jeunes.

Cela nous rend plus lents à comprendre le changement, plus susceptibles de voir l’avenir comme une simple projection du passé. Parallèlement, les scores de Freedom House baissent dans les pays où la population est plus jeune : ces derniers sont moins libres, mais généralement plus ouverts au changement que nous. Cela ne fait qu’ajouter à l’incertitude radicale qui règne au 21e siècle. Car, alors que la crise financière de 2008-2012 était un produit typique de l’Occident démocratique, les systèmes politiques opaques d’aujourd’hui deviennent de parfaits incubateurs de risques systémiques tels que les pandémies, la destruction de l’environnement, le changement climatique, les émeutes, les migrations de masse, le terrorisme. On peut difficilement croire que le Covid-19 aurait échappé au contrôle de la même manière si la première zoonose avait eu lieu au Danemark et non à Wuhan. Peut-être même que Xi Jinping, lors de sa prochaine visite d’État en Italie, pourrait tirer quelques réflexions utiles d’une promenade dans les ruines impériales d’Herculanum.