Abbonatevi alla nostra newsletter per rimanere aggiornati sul lancio de “Il Grand Continent” in italiano

Ercolano, ai piedi del Vesuvio, è una delle ultime zone d’Europa dove i ceti popolari resistono a vivere nel cuore di un centro urbano edificato molti secoli fa. Vivono esattamente dove erano vissuti i loro antenati, fin dagli inizi dell’età borbonica. Lungo i vicoli ricavati fra le case del diciottesimo secolo le anziane siedono chiacchierando sulle porte di strada. Gli adolescenti sfrecciano in motorino sui selciati di pietra. Vivono tutti, letteralmente, sopra l’antica Ercolano distrutta da un’eruzione un paio di millenni fa: in parte le rovine sono ancora visibili affacciandosi alle finestre degli appartamenti di oggi, in parte restano sepolte i soggiorni e le camere da letto.

Rispetto ai tempi dell’impero romano, di soldi ne girano pochi. Ma gli ercolanesi sanno ancora correre un rischio calcolato – e sanno calcolarlo bene: sono fra i pochissimi nella provincia napoletana ad aver trovato la forza di ribellarsi alle gang criminali, gente che spesso è cresciuta con loro fin dai banchi di scuola. Hanno fatto arrestare i vecchi compagni di classe, i vicini di casa, gli amici dei figli. Negli ultimi anni le denunce dei commercianti hanno portato a mezzo migliaio di condanne per mafia. È finito in carcere un abitante di Ercolano ogni cento. È stato condannato all’ergastolo un abitante ogni mille.

Oggi, qui non si respira il clima di oppressione tipico di certe periferie del Mezzogiorno. Eppure la seconda idea che può attraversare la mente del passante venuto da fuori è leggermente diversa: “Forse sono in trappola”. Va bene, non c’è ragione per cui il vulcano debba esplodere proprio adesso; ma se succede? Perché forse non sarà oggi, sarà la settimana prossima, tra un anno o magari tra mille anni. Ma quel momento deve arrivare.

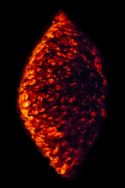

L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – un organismo del governo italiano – spiega che il Vesuvio al suo interno è strutturato come un’architettura concava composta da una successione di camere ricolme di magma; queste ultime vengono alimentate periodicamente da una massa di materiale a milleduecento gradi di temperatura, che risale da grandi profondità verso la superficie. “Tale volume, se emesso nel corso di una singola eruzione altamente energetica, potrebbe dare luogo a un’eruzione esplosiva simile a quella del 1631”, scrive l’Istituto superiore.

Durante quell’episodio di quattro secoli fa, la montagna espulse un centinaio di milioni di metri cubi di lava – pari alla metà del materiale accumulato negli ultimi settantacinque anni – uccidendo quattromila persone e lasciandone senza casa più di quarantamila. La città ne uscì semidistrutta.

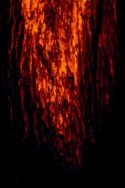

Da allora si è continuato a costruire e a vivere in zone senza speranza, se e quando il vulcano si risveglierà in un’eruzione esplosiva. Lo si è fatto perché era comodo, era efficiente. Perché si era sempre fatto così. Il centro di Ercolano è a otto chilometri in linea d’aria dalla bocca del vulcano e intorno alle pendici della montagna vivono oggi settecentomila persone, più che in qualunque momento nella storia degli ultimi millenni. Questo fa sì che il Vesuvio sia ritenuto oggi dagli esperti il vulcano più temibile al mondo. E non soltanto per l’esplosione che potrebbe prodursi fra quattrocento o fra mille anni, o magari il mese prossimo, ma per l’instabilità che è insita nel vivere qui. Nel 1998 una serie di colossali colate di fango tipiche delle fiancate vulcaniche uccise 160 persone in cinque diversi centri abitati. Dieci ore dopo, l’assessore all’ambiente della regione Campania inviò un fax ai sindaci della zona in cui prevedeva la possibilità di eventi catastrofici.

Logico come Wall Street

Quell’assessore non era necessariamente meno bravo di noi nel leggere il futuro. Perché se ci pensiamo un attimo, Ercolano siamo noi. Tutti noi esemplari del genere umano in questo secolo nel quale la storia procede da una frattura all’altra. Noi siamo altrettanto incapaci, come gli abitanti di Ercolano, di soppesare e anticipare; siamo altrettanto ciechi, proni al fatalismo, disposti a liquidare la complessità della vita sociale in pochi racconti fatti per semplificare e darci l’illusione di comprendere e poter controllare; restiamo altrettanto ostinati nel rifiutare una valutazione razionale del nostro stato di cose e altrettanto dediti a scambiare l’utilità e la comodità del presente con la fragilità nel futuro. Pretendiamo di avere le prime – utilità, comodità, efficienza immediata – ma non ci occupiamo della seconda che quelle portano con sé. Per questo di fronte agli ercolanesi sarebbe un po’ troppo facile cavarsela con una battuta folkloristica sulla napoletanità, come se stessimo parlando di una specie umana fatta di una pasta diversa. No: loro sono noi, abitanti di un secolo nel quale la ricerca della massima efficienza, o della massima popolarità nel tempo più breve, porta con sé dosi non misurabili di incertezza radicale.

Perché se ci pensiamo un attimo, Ercolano siamo noi. Tutti noi esemplari del genere umano in questo secolo nel quale la storia procede da una frattura all’altra.

federico fubini

Perché in fondo, in cosa i comportamenti degli abitanti del Vesuvio sarebbero diversi da quelli del resto del pianeta, almeno nell’approccio? Costruire a Ercolano, accanto alle case devastate dell’epoca di Plinio il Vecchio, è logico esattamente come ritirare le forze occidentali dall’Afghanistan, mentre i talebani avanzano di fronte a un esercito nazionale allo sfascio, continuando a pensare che la caduta di Kabul non sia imminente. Lo è come uscire da una crisi di debito e accumulazione di rischio finanziario lasciando crescere ancora e ancora il debito e il rischio finanziario. Lo è come continuare a edificare a velocità mai viste nella storia umana megalopoli di decine di milioni di abitanti – in Africa, in Asia sudorientale, in America Latina – che invadono l’ambiente circostante, rendono più probabili i fenomeni di zoonosi o l’innesco di epidemie come sono state la Sars fra il 2002 e il 2004, la febbre suina nel 2009-2010, la febbre mediorientale dal 2012, l’aviaria dal 2013, Ebola che divampa in Africa occidentale nel 2014, Zika in America Latina nel 2015, fino a quando l’ultima della serie – Covid-19 – sfugge al controllo.

Edificare sulla lava di una città già distrutta due volte è razionale come continuare ad aumentare le emissioni da combustibili fossili, sapendo che il pianeta si surriscalda sempre di più e sta perdendo il suo equilibrio. O magari scopriremo che vivere lungo la circumvesuviana non è più miope che ammassare miliardi di terabyte di dati digitali entro infrastrutture montate tutte nello stesso luogo fisico da qualche parte in Islanda, in Groenlandia o in Virginia – il cloud, la “nuvola” – che un singolo attacco di un gruppo terrorista può distruggere in un colpo solo, per cancellare la memoria del presente di milioni di imprese, di centinaia di milioni di donne e uomini, e il loro denaro, ormai espresso con una serie di zero e di uno in sterminati ammassi di server collocati in luoghi segreti e lontani. Certo che il cloud costa meno ed è efficiente. E certo, il cloud ha spesso dei back-up – delle copie dei dati che per esempio Amazon Web Services permette di conservare anche in altre “nuvole”. Ma non sempre questo accade. I back-up costano, e in nome dell’efficienza qualche operatore, da qualche parte, avrà sicuramente deciso di “ottimizzare” – e dunque non averne – proprio come alcune banche di Wall Street quindici anni fa avevano deciso di non assicurare i loro investimenti in mutui subprime. Esiste nella vita un arbitraggio fra l’interesse immediato e la razionalità duratura, che fatichiamo tutti tremendamente a capire.

Esiste nella vita un arbitraggio fra l’interesse immediato e la razionalità duratura, che fatichiamo tutti tremendamente a capire.

federico fubini

In questo gli abitanti di Ercolano ci somigliano, per la loro struttura mentale, molto più di quanto non sospettiamo. Oggi grazie al coraggio della cittadinanza, che ha denunciato le gang criminali, si può passeggiare al crepuscolo nel centro cittadino senza timore di uno scippo o di una sparatoria. Resta una domanda: ha senso? Ha senso accumulare tutta questa densità di vita ai piedi di una montagna ricolma di lava? Ed è peggio questo, o aver appaltato la produzione degli ingredienti dei nostri farmaci salvavita tutti negli stessi paesi lontani – Cina, India – che comprendiamo meno di quanto noi stessi siamo disposti ad ammettere? È più irrazionale prendere un aperitivo a Ercolano o l’annuale transumanza verso Davos di qualche centinaia di esemplari umani fra i più ricchi e connessi della Terra – ciascuno con il suo fumante aereo personale – per dichiararsi preoccupati del cambio climatico?

Ho visitato Ercolano portandomi dietro un questionario per cercare di rispondere alle mie domande. Volevo capire cosa passa per la testa dell’uomo medio nell’incertezza radicale che è la condizione di questa cittadina e il marchio di fabbrica della nostra civiltà.

Prima domanda: “Ha mai pensato che potrebbe esserci un rischio nel vivere alle pendici di un vulcano attivo?” La risposta di un clone di Big Blue, il computer che ha battuto Garry Kasparov a scacchi, dovrebbe essere: “sì, ci ho pensato spesso”. Ora, sorvolo su certe reazioni che ho raccolto qua è là del tipo “siamo figli del Vesuvio”. Sorvolo anche sulla sessantanovenne, ma già bisnonna, Cira De Michele: “Campammo tant’anni ‘n coppa a una bomba, ma non ci rendiamo conto perché siamo abituati”. La signora De Michele ha capito perfettamente la trappola mentale in cui continua a cadere il genere umano in un’epoca di sbalzi e strappi. Più il presente prosegue uguale al passato – lei cerca di dirmi – più le persone vedono il futuro come una proiezione di ciò che è accaduto prima; lo fanno anche quando sanno che è vero l’opposto perché più passa il tempo, più è certo che il momento del risveglio del Vesuvio si avvicina.

Per il resto però le risposte degli ercolanesi alla prima domanda (“Ha mai pensato che potrebbe esserci un rischio nel vivere alle pendici di un vulcano ancora attivo?”) sono state più sfumate:

- “Spesso” – 28%

- “Di rado” – 7,5%

- “Mai venuto in mente” – 7,5%

- “Mi è venuto in mente, ma preferisco non pensarci” – 57%

In altri termini i due terzi degli abitanti di questa città rimuovono il fenomeno naturale che si trova sopra le loro teste. Quelli che dicono di averlo ben presente sono meno di un terzo e, in effetti, circa un terzo riconosce anche (seconda domanda) di aver pensato di stipulare una polizza assicurativa a copertura dalla minaccia rappresentata dal Vesuvio.

In realtà non è così semplice. Le principali compagnie assicurative europee non vendono alcuna copertura contro il rischio vesuviano, perché a loro volta le compagnie di riassicurazione si rifiutano di coprire le anche solo in parte gli assicuratori esposti su un evento potenzialmente così catastrofico. L’ombra che stende il Vesuvio sulla popolazione sottostante semplicemente non è ritenuta assicurabile. A nessun prezzo. Ciò non ha impedito al mio campione di ercolanesi di rispondere con pazienza anche alla terza domanda: “Si è mai chiesto se il governo dovrebbe pagarle un’assicurazione contro il rischio rappresentato dal Vulcano?”

Risposte:

- “Sì, me lo sono chiesto e penso che il governo dovrebbe farlo” – 49,1%

- “Me lo sono chiesto, ma non credo che il governo dovrebbe farlo” – 10,1%

- “Mai venuto in mente” – 40,7%

Mentre l’ampia maggioranza degli abitanti di una città rifiuta l’idea che qualcosa possa andare storto, la metà pensa comunque che lo Stato dovrebbe proteggerli e indennizzarli se succedesse. Dovrebbe metterli al riparo dalle conseguenze di un’eventualità che essi stessi si rifiutano di contemplare.

Logico? Siamo onesti. Non è meno logico del ragionamento di molti investitori di Wall Street: dopo essersi arricchiti alimentando una colossale bolla speculativa che ha finito per innescare una recessione devastante, pretendono di essere salvati con la creazione dal nulla di decine di migliaia di miliardi di dollari da parte delle banche centrali. E non è meno logico della totale assenza di mascherine protettive dai magazzini della Protezione civile italiana nell’inverno del 2020, dopo che una successione di epidemie da zoonosi – ricordo: Sars, aviaria, suina, Mers, Ebola, Zika – poteva far pensare che qualche nuovo virus alla fine sarebbe scappato di mano. Né la struttura mentale degli ercolanesi è particolarmente meno razionale di quella dei massimi manager della Boeing o delle maggiori linee aeree americane, che nel pieno della recessione da coronavirus hanno rapidamente chiesto – e ottenuto – salvataggi pubblici vasti quanto le somme che avevano speso negli anni precedenti per riacquistare le loro stesse azioni. Quelle aziende avevano usato tutta la cassa, e anche qualche debito, per distribuire soldi agli azionisti facendo salire i propri titoli in borsa e con essi il valore delle stock option dei manager. Erano in linea con la maggioranza degli ercolanesi alla domanda numero uno: “Qualche volta mi è venuto in mente che qualcosa può andare storto, ma preferisco non pensarci”; quindi nella catastrofe hanno risposto come gli abitanti di Ercolano alla domanda numero tre: “Ci salvi lo Stato”.

Questo è un seme del populismo, quando l’assistenza pubblica si rivela l’opzione preferita delle maggioranze di fronte a un rischio che ci eravamo rifiutati di considerare. Ma nella vita reale esistono disastri dai quali non ci può proteggere del tutto neanche lo Stato più efficiente; evacuare settecentomila persone durante da un vulcano che esplode potrebbe essere impossibile. Lo è anche mettere al riparo l’intera popolazione da tutte le conseguenze di una pandemia o di una crisi finanziaria internazionale. La conseguenza è che, se avevamo pensato che il governo avrebbe risolto tutti i nostri problemi, saremo inevitabilmente delusi. Allora il prossimo passo sarà odiare lo Stato, le “élite”, l’“establishment”, e diventare seguaci di chi predica questo odio.

Questo è un seme del populismo, quando l’assistenza pubblica si rivela l’opzione preferita delle maggioranze di fronte a un rischio che ci eravamo rifiutati di considerare.

federico fubini

Quattro secoli e quarant’anni

Ora, naturalmente il mio sondaggio su un centinaio di abitanti vesuviani non è infallibile, tutt’altro; ammetto che l’ho prodotto e eseguito artigianalmente. Ma almeno getta un fascio di luce su come non funziona la mente umana in questo mondo fatto di reti in tensione e nodi che trasmettono e amplificano e propagano ogni onda d’urto nei diversi campi dell’agire sociale. Palesemente, centinaia di migliaia di anni di evoluzione non hanno modellato il cervello umano perché sapesse orientarsi in un sistema che procede per traumi, sbalzi e contaminazioni fra dimensioni diverse. Restiamo organizzati per pensare lungo processi lineari, anche adesso che abbiamo costruito un mondo altamente non-lineare nella sua complessità, connettività, fragilità.

In sé, ovviamente, il procedere per sbalzi è sempre esistito nella storia, anche se di rado si è visto un susseguirsi di discontinuità diverse nello spazio di un’unica generazione. La peste nera arrivò in Europa nel 1347 dal deserto del Gobi e nel giro di tre o quattro anni aveva già ucciso un terzo della popolazione. E i nostri padri e nonni che hanno vissuto la prima metà del ‘900 hanno partecipato a una serie interminabile di sconvolgimenti. No, la velocità del cambiamento non è una prerogativa solamente del ventunesimo secolo. Ma se si prende un punto di osservazione a diecimila metri dal suolo, il panorama della storia materiale che ci si presenta per lo più è quello di una trasformazione così lenta da risultare impercettibile da chi vi viveva dentro. L’esperienza delle generazioni che ci hanno preceduto non ci ha preparato a gestire psicologicamente ciò che poco prima sembrava impensabile.

Dall’anno uno all’anno 1300, il tasso medio annuo di crescita del reddito in gran parte d’Europa fu dello 0,08% (secondo il Maddison Project Database). Per quasi un millennio e mezzo, nell’arco della vita un “europeo” medio provava solitamente l’esperienza di un aumento della produzione nella sua città o nel suo villaggio simile a quello che oggi gran parte degli abitanti del pianeta raggiungono in dodici mesi. E dal 1301 al 1936, la crescita media pro-capite fu di appena lo 0,1% all’anno. Ora, confrontate questo retroterra con quello che è successo nei quarant’anni fino allo scoppio della bolla dei subprime: il reddito dell’europeo medio in quest’ultimo periodo è cresciuto più del doppio di quanto non sia riuscito a fare in tutti i secoli dall’esilio di Dante da Firenze alla vigilia della seconda guerra mondiale.

Quanto al cinese medio, il suo livello del reddito nel 1970 era uguale a quello di quattro secoli prima; quarant’anni dopo, si era già moltiplicato per dieci. La percezione della realtà e l’intero cervello umano sono tarati su una sostanziale persistenza multi-millenaria del mondo circostante. Eppure, oggi ci è richiesto di accettare e saper gestire nel corso della nostra vita profondi e ricorrenti cambiamenti materiali, tecnologici, finanziari, ambientali o sanitari. Forse è per questo che, istintivamente, continuiamo a sperare che il futuro sia una prosecuzione del passato in altra veste e ci sentiamo persi quando le fratture del ventunesimo secolo innescano i loro processi di amplificazione.

La percezione della realtà e l’intero cervello umano sono tarati su una sostanziale persistenza multi-millenaria del mondo circostante. Eppure, oggi ci è richiesto di accettare e saper gestire nel corso della nostra vita profondi e ricorrenti cambiamenti materiali, tecnologici, finanziari, ambientali o sanitari.

federico fubini

Come scrive Angel Ubide, il cervello umano non è preparato a gestire le novità: ha bisogno di uno spartito che lo aiuti a orientarsi. Non si sa adattare a ciò che non vede, tanto è vero che il buio ci mette paura; soprattutto non comprende i processi che non siano lineari anche quando sarebbero prevedibili – per esempio, la progressione esponenziale di un contagio – finendo per generare una reazione psicologica autoimmune fondata sul panico. Ma il panico, a sua volta, comporta l’innesco di sempre nuovi circuiti non-lineari e dunque costi esponenziali.

Mezzo milione di dollari, impiegato da Al Qaeda nel 2001 per addestrare liberamente sul suolo americano i suoi terroristi alla guida di un aereo, ha portato negli anni seguenti il governo degli Stati Uniti a spendere tremilatrecento miliardi nella sua risposta: sette milioni per ogni dollaro “investito” da Osama Bin Laden, oltre a due guerre in cui sono morti settemila soldati americani e probabilmente settecentomila fra civili e combattenti in Iraq e in Afghanistan. Ciascuna delle vittime dell’undici settembre si è portata dietro nella propria scia 2.300 morti violente negli anni seguenti. E tutto questo, naturalmente, prima che l’Afghanistan fosse riconsegnato esattamente alle stesse forze che avevano nutrito e protetto Al Qaeda.

Nel settembre del 2008 il fallimento di Lehman Brothers, una banca con 26 mila dipendenti, ha contribuito in maniera decisiva alla distruzione di almeno dieci milioni di posti di lavoro. E il salto di specie di un virus un certo giorno del 2019, nella nona città più popolata della Cina, ha distrutto centinaia di milioni di posti di lavoro e ha innescato una catastrofe economica globale che ha pochissimi paragoni in tempo di pace.

Eppure noi ignoriamo il rischio finché quello non ci si para davanti, impedendoci di vedere e capire qualunque altra cosa. O forse non abbiamo ancora, noi uomini di questa epoca, un’architettura mentale che corrisponda alla struttura delle incertezze insite nel nostro modo di vivere. Abbiamo creato un contesto di rischio sistemico acuto, nel quale ci muoviamo ogni giorno, ma intanto abbiamo lasciato crescere in noi un rifiuto radicale dell’incertezza. Non riusciamo ad accettarla in nessuna misura e questo ci blocca, perché esiste un’incompatibilità strisciante fra il tipo di sistema che abbiamo costruito e lo stato mentale nel quale vogliamo viverci dentro.

Abbiamo creato un contesto di rischio sistemico acuto, nel quale ci muoviamo ogni giorno, ma intanto abbiamo lasciato crescere in noi un rifiuto radicale dell’incertezza.

federico fubini

Lo stesso concetto di “rischio di coda” va rivisto. Nei mercati finanziari si descrive così l’ipotesi che si verifichi un evento eccezionale, qualcosa che gli analisti situano nella “coda” di una distribuzione statistica. Immaginate un grafico che rappresenti una curva a forma di campana, dove la parte più alta al centro contiene gli esiti considerati probabili, gli eventi che si ripetono regolarmente; le parti laterali in basso a destra e a sinistra invece sono gli eventi rari ed eccezionali. Nella parte alta al centro del grafico a campana il Titanic parte da Queenstown, Irlanda, l’11 aprile 1912 e attracca tranquillamente a New York. Nella “coda” il Titanic sbatte contro un iceberg al largo dell’isola Terranova il 14 aprile, e va a picco. Uno scenario che si trovava in un punto estremamente basso nella distribuzione delle probabilità ma ha conseguenze estremamente grandi se si verifica viene descritto così: rischio di coda. Ma coda di cosa? Coda di un settore, di un solo silos dell’agire umano. “Coda” dà la sensazione che se ne stia dietro, sia bassa, sia piccola rispetto al resto del corpo. Ma qual è il corpo? Dunque coda di cosa?

Sempre di più, il sistema globale è composto di molti corpi, molti silos interconnessi per canali visibili e invisibili, compresi e meno compresi. Chi immaginava che un evento impercettibile a Wuhan – ancora avvolto nel mistero – potesse condurre ai primi prezzi del petrolio negativi della storia? Gli spillover, i debordamenti potenzialmente catastrofici da un settore all’altro dell’agire umano sono innumerevoli e i silos, ciascuno con il proprio rischio “di coda”, sono moltissimi. In ciascuno singolarmente preso la probabilità di un evento estremo è bassa, ma essa oggi va moltiplicata per quindici o per venti o per quanti sono i silos interconnessi da fili più o meno sotterranei: finanza, migrazioni, clima, biodiversità, reti e archivi digitali, pandemie, populismo, rivoluzioni, guerre, commercio e protezionismo, reti elettriche, incidenti nucleari, un terremoto nel luogo in cui è concentrato il 90% di un certo tipo di semiconduttori senza i quali si bloccherebbero intere filiere produttive in tutto il mondo.

Così nei primi giorni del 2011 un venditore di frutta si dà fuoco a Sidi Bouzid, una cittadina insignificante al centro della Tunisia, avviando una catena di eventi che diffondono il caos in Libia e a una guerra in Siria che avrebbe rafforzato il ruolo internazionale di Vladimir Putin un decennio più tardi. Ancora nel gennaio del 2007 probabilmente niente di tutto questo sarebbe successo, perché gli amici del fruttivendolo di Sidi Bouzid non avrebbero avuto Facebook per rilanciare i video delle loro prime proteste, innescando una sorta di contagio psicologico in Tunisia e poi in tutto il mondo arabo. Nel 2011 invece da quel primo evento isolato parte una serie di contraccolpi che hanno fra le conseguenze un aumento dell’immigrazione irregolare nel Mediterraneo da Stati falliti come la Siria e la Libia. Ciò a sua volta avrebbe alimentato un’ondata sciovinista in Italia, in grado di far crescere a Wall Street nel 2018 la percezione del rischio che l’Italia abbandoni l’euro. Essa in breve tempo farà salire il costo del debito italiano, rendendo più probabile un default dello Stato e la strisciante sensazione di insicurezza dei suoi cittadini riguardo al futuro.

Sto solo descrivendo fatti realmente accaduti. Nessuno di essi offre una spiegazione esclusiva degli eventi successivi, naturalmente; ma ciascuno è un ingrediente impossibile da ignorare se si vuole capirli.

Così, ogni frattura in uno solo di questi sistemi è destinata a propagarsi, perché ognuno è connesso agli altri. La stabilità di ciascuna delle reti, l’equilibrio di ciascuno dei silos dell’agire umano dipende dagli altri: tutti troppo integrati e comunicanti reciprocamente per poter contenere all’interno le proprie incertezze e isolarsi da quelle altrui. In ciascun sistema è improbabile che qualcosa vada storto. Ma una volta moltiplicata per quindici o per venti, scopriamo che la probabilità di un colpo di coda del destino non è più così bassa come credevano i frequentatori dei mercati finanziari pochi anni fa. I canali attraverso cui ogni shock si propaga sono semplicemente troppi. Anche per questo, nell’arco di un solo decennio, la nostra generazione ha vissuto già due catastrofi macroeconomiche di quelle da collezione nella storia degli ultimi due secoli.

In ciascun sistema è improbabile che qualcosa vada storto. Ma una volta moltiplicata per quindici o per venti, scopriamo che la probabilità di un colpo di coda del destino non è più così bassa come credevano i frequentatori dei mercati finanziari pochi anni fa.

federico fubini

Affrontare queste fragilità della globalizzazione per salvarla – non per disfarla – è dunque il compito che aspetta l’uomo nel ventunesimo secolo. In fondo non si tratterebbe di inventare niente di originale. Negli alberghi ci sono quelle aree dove il fuoco non può arrivare, perché è stato costruito un isolamento adatto. Se scoppia un incendio in una stanza non si estende alle altre, ma si ferma alle porte tagliafuoco inserite lungo i corridoi. Nei sistemi democratici nessuna autorità può abusare della propria funzione, perché altre istituzioni indipendenti da essa possono intervenire per contenere e disinnescare un ufficio che varchi i propri limiti. Basterebbe applicare la saggezza dei capomastri o quella dei padri fondatori del liberalismo politico, che aborrivano il gigantismo, l’opacità e la concentrazione dei poteri.

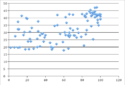

Ora però consideriamo questo grafico:

L’immagine riguarda poco più di cento paesi, i principali al mondo per dimensioni demografiche. Sull’asse verticale sono ordinati per l’età media delle popolazioni: le più giovani hanno meno di vent’anni, le più anziane quasi a cinquanta. Sull’asse orizzontale invece gli stessi paesi sono ordinati in base ai diritti personali e politici e alle libertà civili, secondo il punteggio pubblicato ogni anno da Freedom House. I sistemi politici meno liberi sono nella parte sinistra con un punteggio più vicino a 1, mentre i più liberi sono a destra con un punteggio più vicino a 100.

Come si può vedere, nel grafico si nota un addensamento in alto a destra. Siamo noi, le società più anziane della Terra organizzate nella forma di democrazie mature. Ma fateci caso: in questa immagine non si vede un solo punto in basso a destra, non c’è un solo paese appena un po’ importante al mondo che sia abitato da gente libera ma giovane. Le popolazioni libere sono tendenzialmente le più vecchie al mondo e al loro interno gli anziani hanno un peso più che proporzionale, perché per lo più tendono ad andare a votare più dei giovani.

Questo ci rende più lenti a capire il cambiamento, più propensi a vedere il futuro come se fosse semplicemente una proiezione del passato. Nel frattempo i punteggi di Freedom House arretrano nei paesi dove invece la popolazione è più giovane: questi ultimi sono sempre meno liberi, ma di solito più aperti di noi al cambiamento. Ciò non fa che aumentare l’incertezza radicale nel ventunesimo secolo. Perché, se è vero che la crisi finanziaria del 2008-2012 è stata un tipico prodotto nell’Occidente democratico, i sistemi politici opachi di oggi diventano incubatori perfetti di rischi sistemici come l’innesco di una pandemia, la distruzione dell’ambiente, il cambio climatico, le rivolte, le migrazioni di massa, il terrorismo. Si fatica a credere che Covid-19 sarebbe sfuggito al controllo nello stesso modo, se la prima zoonosi avesse avuto luogo in Danimarca invece che a Wuhan. Forse anche Xi Jinping, alla sua prossima visita di Stato in Italia, potrebbe trarre qualche riflessione utile da una passeggiata fra le rovine imperiali di Ercolano.