José Gardeazabal, Quarentena – Uma História de Amor (Quarantaine – Une histoire d’amour), Lisbonne, Companhia das Letras Lisbonne, mars 2021

Un couple, décidé à se séparer, ses sacs déjà emballés, est mis en quarantaine par les autorités sanitaires. L’appartement devient dès lors une arène de proximité physique et de distances calculées. Les restes de la vie amoureuse et la bande originale pandémique à la télé se chevauchent, en changeant le monde à l’intérieur comme à l’extérieur. C’est ainsi, sous le régime forcé de l’intimité perdue, qu’on découvre comment, parmi les vieux amants, les voisins et les étrangers, l’envie de retrouver les foules et les sentiments est un désir précieux, capable peut-être de nous délivrer du poids du présent.

Un regard provocateur sur une expérience collective. Une introspection inattendue, à huis clos, sur ce qu’est l’amour, où il commence, se termine et recommence. Une histoire d’amour en 40 jours.

Poète, romancier et dramaturge, José Gardeazabal est une des nouvelles voix de la littérature portugaise. L’histoire, avec une référence privilégiée à l’Europe, est au cœur de son œuvre depuis son premier livre de poèmes, Histoire du XXe siècle (2015). Le poids écrasant des siècles de guerres et d’impérialisme, la commercialisation de la société, le rôle de la technologie, l’impact qu’ils ont sur les existences individuelles font l’objet d’une représentation analytique et objective mais pas neutre. L’écriture fragmentée évite les fresques globales pour se concentrer sur des situations singulières et des contextes secondaires qui illustrent symboliquement des problèmes généraux :

« Frontières préindustrielles sans cicatrices ni matières premières.

Ennemis, allons-nous construire une nouvelle Europe ?

Il y a du charbon et de l’acier, tu te souviens ?

et une agriculture sensible. » (Histoire du XXe siècle, 153).

José Luís Peixoto, Almoço de Domingo (Le déjeuner du dimanche), Quetzal Editores, Lisbonne, mars 2021

Un roman, une biographie, une lecture du Portugal et des différentes générations portugaises qui se sont succédé entre 1931 et 2021. Un complexe d’événements privés et publics regardés à partir d’une géographie et d’une famille. Avec ce nouveau roman de José Luís Peixoto, on suit la biographie d’un homme célèbre que le lecteur identifiera – en parallèle de l’histoire du pays tout au long du XXe siècle et jusqu’au présent. On se trouve dans la région frontalière de l’Alentejo, où la contrebande incarne la résistance à la pauvreté, tout comme elle sert de métaphore aux frontières multiples et imprécises qui entourent l’existence et la littérature. Cette voie nous emmène très loin, sans jamais oublier les origines. Voyage de plusieurs générations, qui passe par la guerre civile espagnole, le 25 avril, par des personnages comme Marcelo Caetano ou Mário Soares et Felipe González, ce roman parle du temps qui passe, de la révolte de la vie contre la mort, de l’amour profond et ancestral d’une famille, réunie autour du patriarche, pour son déjeuner dominical.

José Luís Peixoto (né en 1974) est l’un des auteurs portugais les plus reconnus et traduits dans le monde entier. Ils a reçu de nombreux prix nationaux internationaux : prix littéraire José Saramago 2001 pour le roman Sans un regard ; prix Cálamo Otra Mirada 2007, décerné au meilleur roman étranger publié en Espagne, pour Le Cimetière de Pianos ; prix Libro d’Europa 2011, attribué en Italie au meilleur roman européen publié l’année précédente, pour Livro ; prix Oceanos 2016, au Brésil, pour Galveias.

Alessio Forgione, Napoli mon amour, Denoël, traduction française de Lise Caillat 2021 (parution originale : NN Editore, 2018)

« J’écrivis de nous, de moi, de Nina, du travail inexistant, fuyant, d’une ville qui me refusait » – ce sont les mots qu’Alessio Forgione prête à son double littéraire Amoresano, jeune trentenaire napolitain qui, à l’instar d’une génération entière, ne trouve pas sa place dans le monde et rêve de devenir écrivain. Mais dans le décor minimaliste et apathique des rues de Naples, les journées se ressemblent : le foot, l’alcool, le chômage, les amis, l’envie et la peur de fuir un quotidien sans perspectives d’avenir. Puis la rencontre avec Nina et l’illusion de l’amour, la plus douloureuse des chimères.

« Je te rencontre. Je me souviens de toi. Qui es-tu ? Tu me tues. Tu me fais du bien. Comment me serais-je doutée que cette ville était faite à la taille de l’amour ? ».

Hiroshima mon amour, réalisé par Alain Resnais et écrit par Marguerite Duras, qu’Amoresano découvre avec Nina dans un cinéma sombre du centre-ville, sonne alors comme une révélation pour le jeune protagoniste du roman qui, comme son auteur, cherche obstinément à vivre, et à aimer, au milieu de la pauvreté et du désespoir, dans une ville, Naples, qui n’a rien à offrir.

Roman de jeunesse et de formation, très remarqué en Italie, Napoli mon amour est surtout une ode à la ville de Naples. Il vient d’être traduit en français.

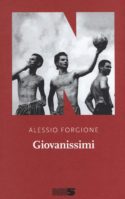

Alessio Forgione, Giovanissimi, NN Editore, 2020

Moins connu que Scampia ou Secondigliano, quartiers difficiles de Naples où la Camorra est fortement implantée et règne en maître, Soccavo est le décor urbain non moins désolant du deuxième roman d’Alessio Forgione. Marocco, 14 ans, y vit avec son père. La mère qui les a abandonnés quelques années auparavant vient souvent lui rendre visite dans ses rêves d’adolescent qui sèche le lycée, joue au football dans une équipe du coin et se cherche, désespérément.

Comme à la génération des trentenaires, Naples n’a pas grand-chose à offrir à Marocco et à ses « giovanissimi » camarades. Drogue et délinquance sont à portée de mains et les premiers amours ravivent désirs et espérances, mais ne suffisent pas pour construire une vie à l’abri de la misère.

Paru en Italie début 2020 et pas encore traduit en français, le second roman d’Alessio Forgione, Giovanissimi, a été finaliste du prix Strega, le Goncourt italien, en 2020. Encore un hommage à Naples, qui se confirme objet littéraire rêvé et prison dorée, bien réelle, pour toute une génération perdue.

Rita Halász, Mély levegő (Respire), Budapest, Jelenkor, 2020

Il y a des phrases qu’on ne devrait jamais dire, des choses qui ne devraient jamais arriver. Vera étouffe dans son mariage et après une violente dispute, elle quitte son mari avec ses deux petits enfants. Elle doit choisir : essayer de sauver son couple et son mariage ou redémarrer sa vie et réapprendre à respirer librement.

Rita Halász explore avec une précision implacable le fonctionnement et la crise de la relation d’un couple dans la trentaine et les étapes douloureuses de la reconnaissance qui mènent à une solution. Elle ne masque rien et ne rend justice à personne. Les phrases denses de l’histoire à la première personne d’une honnêteté troublante se mêlent d’une ironie tranchante. L’auteure combine les expériences traumatisantes et les contes, le réel et l’irréel et l’onirique, le sérieux et l’humour, le noir et le blanc. Respirons, ce livre libère.

« D’habitude, je recevais comme pénitence le Notre-Père ou le Je-vous-salue-marie, mais cette fois il s’agissait d’une prière au Saint-Esprit. Lui en particulier. Je ne peux pas le prier, notre relation étant parfaitement neutre. Jésus m’aime, Marie me comprend, mais le Saint-Esprit ? Comme s’il n’existait pas. Ou que je n’existais pas pour lui. Il est trop insaisissable, son personnage n’est pas aussi bien conçu que les autres, et malheureusement le pigeon n’aide pas non plus. »

Mély levegőt (Respire), le premier roman de l’autrice, a été nominé au Prix Libri 2021.

Katrin Pauts, Tallinna tume, Tallinn, Varrak, mars 2021

Surtout connue depuis 2016 pour ses romans policiers très populaires, dans un pays (l’Estonie) où ce genre reste peu pratiqué, Katrin Pauts (née en 1977) révèle une autre facette de son talent avec ce recueil de douze nouvelles inspirées par ses errances dans les rues de Tallinn en période de pandémie. Les maisons et les inconnus croisés dans différents quartiers de la capitale estonienne l’ont poussée à imaginer la face sombre de ces vies, la part de noirceur inscrite dans chaque être humain, les pensées inavouables, les désirs secrets, les menues turpitudes soigneusement dissimulées aux autres et souvent aussi à soi-même. D’une plume acérée trempée dans l’humour noir, l’auteur nous révèle par exemple à quelles conséquences peuvent conduire la soif de célébrité, la jalousie ou le désir de vengeance. Ses récits empruntent tour à tour au réalisme magique et à l’univers du roman policier pour créer des atmosphères singulières et des mécaniques narratives d’une belle efficacité qui offrent des points de vues saisissants sur les profondeurs délicieusement effrayantes de la nature humaine.

« Le lendemain, en arrivant devant ce sinistre immeuble gris, je regarde d’abord autour de moi pour vérifier que personne ne me voit. J’ai attendu assez longtemps dans le jardin public et suis arrivé une heure plus tard que d’habitude, afin de ne pas tomber de nouveau sur la blondasse déplaisante. J’extrais de la poche de ma veste d’uniforme les trois enveloppes blanches, sans adresse ni destinataire, et je les glisse dans la boîte aux lettres vide, celle du bas, qui ne comporte pas de numéro ni de nom. Tchac. Tchac. Tchac. Le son me chatouille agréablement les oreilles. »

Harry Salmenniemi, Asiakaskoralli ja muita novelleja (Le Corail client et autres nouvelles), Reijkavik, Siltala, 2021

La fête de Noël d’un cabinet d’experts-comptables tourne inexplicablement à l’orgie. Les participants font le point sur le moment où ça a dégénéré. Une entreprise de traite d’êtres humains expose ses principes éthiques. Un pianiste finlandais de renom propose du speed-dating à des soldats qui participent à des exercices de l’OTAN. Le monde économique présente ses interprétations de tableaux du Caravage et de Raphaël.

La série de nouvelles à succès de Harry Salmenniemi en est arrivée au point où le lecteur se voit gratifier de scènes de sexe languides et de maximes creuses. En découvrant Le Corail client, le lecteur comprendra pourquoi il ferait aussi bien d’enterrer toutes ses émotions difficiles. Il saura également pourquoi Salmenniemi n’a jamais dirigé une petite commune de Finlande orientale.

« Le Corail client et autres nouvelles dessine une réalité où la langue de l’économie et des marchés a tout envahi et a transformé les relations en relations client. Un lecteur tatillon pourrait demander pourquoi il devrait lire une critique du capitalisme sous la plume de Salmenniemi alors qu’il pourrait lire Joseph Stiglitz ou Thomas Piketty. Eh bien disons que là où les économistes proposent une analyse, Salmenniemi propose une esthétique. La compréhension du monde nécessite les deux. […] La nouvelle la plus joyeuse et la plus perspicace du recueil est “Tableaux”, où le locuteur, pour analyser les travaux de maîtres tels que le Caravage et Rubens, adopte le point de vue d’un entrepreneur qui méprise les chômeurs et voue une haine à la gent féminine. […] Comme les trois recueils précédents de Salmenniemi, Le Corail client démontre le talent de Salmenniemi pour marier et faire s’entrechoquer divers types de textes. Derrière l’entreprise de destruction littéraire se profile l’angoisse d’une culture de la consommation et de la prédation qui jette l’humanité à la dérive, tout droit vers l’échec. » (Tommi Melender, Suomen Kuvalehti)

Abdoulaye Sissoko, Zakaria Harroussi et Pauline Guéna, Quartier de combat. Les Enfants du 19e, Paris, Denoël, mars 2021

« Nous sommes si étroitement liés à nos quartiers que c’est ainsi qu’on nous désigne : Abdoulaye d’Ourcq et Zak de Danube. Nous avons poussé là, à dix ans d’écart, dans ces deux cités qui ont connu des années de « rivalités interquartiers », comme disent les journaux – de guerre des bandes. Trop souvent se déroule sous nos yeux, encore et encore, la même tragédie. Les garçons continuent de mourir trop tôt, ici plus qu’ailleurs. Alors nous avons décidé d’écrire. » Quartier de combat, c’est l’histoire d’un arrondissement où vibre le pouls d’une époque. C’est une zone vive et rageuse, chargée de détresse et d’humour, où le trafic de drogue a tout balayé mais où l’on pratique l’entraide et la solidarité. C’est le récit de certains petits frères qu’on a vus basculer dans le terrorisme mais aussi celui de réussites éclatantes. En protégeant sa jeunesse d’elle-même mais surtout des inégalités, du racisme, de la discrimination, on verrait éclore une matière brute, or pur, diamant urbain.

Abdoulaye Sissoko dirige une entreprise de sécurité, Zakaria Harroussi travaille à la Propreté de Paris. Ils sont tous les deux travailleurs associatifs dans l’arrondissement. Ils se sont confiés à la romancière et scénariste Pauline Guéna, auteure notamment de 18.3, Une année à la PJ (Denoël 2020).

Matthieu Garrigou-Lagrange, Le Brutaliste, Paris, Éditions de l’Olivier, 2021

Qui est cet homme déchu qui accepte de répondre aux questions d’un écrivain ? Un architecte jadis puissant, riche et célèbre. Les mots d’ordre qui ont régi sa vie : jouer, s’amuser, gagner. Ses jours ? Les tours des Amoreiras, qu’il a conçues et qui surplombent Lisbonne. Mais aussi les femmes, auxquelles ils impose des jeux sexuels et qu’il film dans des positions dégradantes. La partie prend fin quand ces enregistrements lui sont dérobés. L’onde de choc se propage dans l’opinion publique : le Brutaliste est traîné dans la boue et les Lisboètes s’indignent ou se gaussent. Trente ans après l’affaire, son nom provoque toujours le malaise au Portugal.

« Comme dans les romans des années folles des ex-pays soviétiques, nous sommes ici plongés dans une société qui accède de plein fouet à l’économie mondialisée, aux biens de consommation importés d’Amérique, aux portes vitrées coulissantes, aux buildings de verre et d’acier et aux centres commerciaux gigantesques. Cette époque est aussi vue à travers les yeux d’un écrivain né lui-même en 1980, dont le regard sur les ruines de cette postmodernité aujourd’hui dépassée conserve quelque chose d’un regard d’enfant émerveillé par la nouveauté. » (Le Grand Continent, compte rendu à paraître)

Parution le 1er avril

Mario Vargas Llosa, L’Appel de la tribu, traduction française d’Albert Bensoussan et Daniel Lefort, Gallimard, février 2021

Dans Le poisson dans l’eau (Éditions Gallimard, 1995), la première partie de son autobiographie, Mario Vargas Llosa partageait avec ses lecteurs deux périodes décisives de son existence : d’une part, le temps de son enfance, de son adolescence et de sa jeunesse ; d’autre part, les trois années qu’il a consacrées à parcourir le Pérou, entre 1987 et 1990, en tant que candidat à l’élection présidentielle.

Avec L’appel de la tribu, il reprend d’une certaine manière ce récit et nous livre une autre partie de son autobiographie. Mais, à la di érence de la précédente, qui reposait sur un récit factuel, il propose un autoportrait intellectuel, dont le but est de nous aider à mieux comprendre l’évolution de sa pensée politique.

Nous sommes ainsi invités à découvrir les sept auteurs qui ont marqué son passage du marxisme le plus orthodoxe au libéralisme, grâce à une analyse de leurs œuvres. Il s’agit d’Adam Smith, de José Ortega y Gasset, de Friedrich August von Hayek, de sir Karl Popper, de Raymond Aron, de sir Isaiah Berlin et de Jean-François Revel. L’approche, passionnée et brillante, nous révèle de nouveaux aspects de la pensée de ces philosophes, ainsi que de la trajectoire vitale et intellectuelle du grand romancier péruvien.

Christina Hesselholdt, Feje blade sammen op mod vinden (Balayer les feuilles contre le vent), Copenhague, People’s press, mars 2021

Ce roman est le cinquième d’une série commencée par Christina Hesselholdt en 2008. C’est une œuvre à cinq voix, celles de cinq amis : Camilla (professeur de littérature), Alma (écrivaine), Alwilda (femme sauvage et très physique), Edward (mélancolique), Kristian (pessimiste très maigre). Chacun parle à son tour, un peu comme dans les romans de Virginia Woolf. Ils sont arrivés au milieu de leurs vies, et la « boîte crânienne » (titre d’un roman écrit par Hesselholdt dans sa jeunesse) est devenue un « cercueil cérébral », hanté par les souvenirs et les morts. Mais les cinq amis s’inquiètent pour les souffrances qui hantent le monde, surtout celles qui touchent les animaux, du petit chien qui est le compagnon de Camilla aux cochons maltraités et destinés à l’abattoir. Tout est écrit sur ce ton à la fois mélancolique et humoriste qui caractérise Hesselholdt. Sa prose virtuose rend l’insupportable périssabilité de l’existence plus vivable, et la boîte crânienne plus poreuse et ouverte aux autres, animaux ou humains, vivants ou morts.

Augustin Cupșa, Marile bucurii și marile tristeți (Les Grandes joies et les grandes tristesses), Bucarest, Humanitas, 2021

« Silencieux mais profondément attachant, Les Grandes joies et les grandes tristesses est un livre de la solitude et de la contemplation. Le rapport entre les joies et les tristesses est dominé par ces dernières, comme si la tristesse était une qualité apparemment plus présente et solide des choses. Pourtant, tandis que la tristesse gagne des dimensions ontologiques, les joies sont elles aussi visibles, isolées, mais brillantes comme des éclats. Cela suffit, si j’ose ainsi dire, pour arrêter l’échec final de chaque personnage. C’est un bon point de départ pour découvrir une littérature qui nous est, malheureusement, inconnue, mais qui, avec une aisance douloureuse, devient aussi la nôtre, comme un partenaire magnifique qui n’a pas été requis, mais qui nous a attendus patiemment. » (SRĐAN SRDIĆ)

Nanda Milbreta Kommunalka Child, La Haye, Talisar Publishing, 2020

« J’ai passé les neuf premières années de ma vie rue Karl Marx dans un majestueux immeuble Art Nouveau de cinq étages du centre de Riga, juste en face de l’église Sainte-Gertrude, à deux pas de la rue Lénine. Mes parents m’avaient raconté qu’avant que les communistes ne mettent la main sur la Lettonie, notre maison était la propriété d’une famille d’aristocrates. Sous les couches de poussière superposées, l’immeuble avait certes tourné au gris foncé, et il avait plus que besoin d’entretien, mais il émanait de lui une exceptionnelle beauté. Année après année, j’admirais chaque détail de sa façade – ces frises décoratives, ces fleurs et ces masques démoniaques qui semblaient comme en suspension. Notre appartement était situé au bel étage, le niveau qui est juste au-dessus sous-sol – sans être pour autant au rez-de-chaussée. C’est au bel étage que les plafonds étaient les plus hauts. Le sous-sol de notre immeuble avait de grandes fenêtres dont une moitié était exactement au-dessus du trottoir, et l’autre moitié, au-dessous. Quand j’étais petite, j’étais fascinée par ce sous-sol, mais je n’ai jamais compris à quoi il servait. Mes parents appelaient notre appartement « la kommunalka », ce qui veut dire « appartement communal » en argot russe. Sous le communisme, la population de Riga avait augmenté très rapidement du fait de l’immigration massive de travailleurs venus des autres pays de l’Union soviétique, et une pénurie de logements s’en était suivie. « La kommunalka » était donc la réponse communiste à ce problème. »

Kommunalka Child est le premier livre de la plasticienne et musicienne expérimentale lettone Nanda Milbreta. Écrit en anglais, publié aux Pays-Bas où Milbreta vit et travaille depuis plusieurs années, c’est un texte autobiographique qui retrace le parcours d’une jeune femme née, aux dires de sa mère, « assez tôt pour avoir goûté à l’Union soviétique, mais trop tard pour en avoir véritablement subi le lavage de cerveau ». Construit comme une suite de brefs chapitres ayant chacun leur cohérence narrative ou thématique propre, illustrés de dessins au trait enfantin, le récit nous mène depuis les premières années de la vie de Nanda aux premières expériences de sa vie d’adulte. La perestroïka, la « révolution chantante », les « sauvages » années 90, et enfin à l’intégration européenne, qui permettra à l’artiste en devenir de partir de Lettonie pour réinventer ailleurs sa vie. Sous forme de film, de roman graphique ou de roman, le récit d’apprentissage situé dans un monde communiste devenu exotique est un genre à part entière – un réservoir de lieux communs – où il est devenu périlleux de se risquer. La réussite de Kommunalka Child tient d’abord à l’approche choisie, celle d’ancrer l’autobiographie dans la matérialité de l’appartement, qui est en soi un organisme vivant. Métonymie du totalitarisme, l’habitat partagé rendait tangibles, dans chacun de vos gestes quotidiens, la liberté entravée, l’intimité sabotée, le contrôle généralisé. Elle tient aussi, plus secondairement, à un intérêt d’ordre factuel : Nanda Milbreta est la fille du fameux caméraman Jānis Milbrets (1944-2021), à ce titre elle a grandi près des lieux où « les choses se passent » : et l’on voit parfois poindre derrière son témoignage, la grande Histoire sous la petite – le déboulonnage mémorable de la statue de Lénine ou la visite d’État de François Mitterrand à Riga en 1992. Mais si ce livre est tellement touchant, c’est qu’il est de bout en bout porté par cette voix nette et cohérente, d’une sincérité sans concessions, habitée par une volonté farouche d’être soi-même, une nécessité vitale de quitter « tout ça » – la mère abusive, la famille disloquée, les adultes incorrects – une société lettone encore trop malade de son Histoire qu’il faut d’abord fuir pour pouvoir un jour y trouver sa place.

Oscar Tusquets, Vivir no es tan divertido, y envejecer, un coñazo (Vivre n’est pas si amusant, et vieillir, quel emmerdement), Anagrama, mars 2021

Oscar Tusquets était en train d’écrire un livre « sur combien il est emmerdant de vieillir et sur l’acceptation de mourir » lorsque la pandémie a éclaté et, bien sûr, il n’a pas pu résister à la tentation d’inclure certaines de ses réflexions, toujours perspicaces et politiquement incorrectes, sur l’obsession d’interdire qu’ont les gouvernements, sur l’attaque esthétique des masques, contre les théories du complot de ceux qui prétendent que le virus a été créé dans un laboratoire ou contre apocalyptiques et bons discours écologistes.

Après avoir conclu que nous sortirons de la pandémie plus bêtes, nous revenons au sujet du livre, un « pamphlet rigoureux mais léger d’un survivant » qui va avoir quatre-vingts ans. Un survivant qui se lance dans un voyage autobiographique agile au rythme de « Je me souviens… » – comme le I remember de Joe Brainard et le Je me souviens de Perec – et qui se montre depuis une Barcelone déjà disparue jusqu’à la première rencontre avec Dalí, avec Amanda Lear en arrière-plan, en passant par un premier voyage en Italie plein de péripéties ou par des évocations du petit monde des architectes barcelonais.

S’ensuivent des réflexions pointues et pas toujours commodes sur le vieillissement, sur ses renoncements (les sens qui flanchent, le déclin du sexe, les amis qui s’en vont…) et le nécessaire apprentissage de la mort, avec des songeries sur l’euthanasie ou le macabre business du cancer dans les cliniques privées aux États-Unis.

Cependant, comme il ne pouvait en être autrement chez un vitaliste né comme Tusquets, le livre se termine par une célébration de la vie : « Tant qu’il nous reste un peu de temps et un minimum de santé, ne renonçons pas au plaisir de discuter avec un sage, à la beauté des gens et des œuvres, aux rires entre amis, à caresser un chien, à l’ombre d’une pergola en treillis, à une gorgée de Château d’Yquem, à une tranche de Joselito, à une pêche de vigne… à sillonner Notre Mer à la voile. »

János Háy, A cégvezető (Le chef d’entreprise), Budapest, Európa, 2020

Le chef d’entreprise croyait qu’il avait touché le gros lot quand il s’était débarrassé de sa femme et s’en était choisi une nouvelle. Il était celui qui prend toujours la bonne décision, celui qui était toujours au bon endroit au bon moment. Il s’était engagé sur la voie de l’enrichissement. Investissements immobiliers, conseil économique, immeuble de bureaux. Il avait toujours su ce qu’il fallait faire, comment maintenir l’entreprise sur le chemin de la croissance.

Les trente dernières années étaient à propos de lui, il était toujours là où il fallait être, il remarquait les grandes portes et les petites, si nécessaire il passait par le chas de l’aiguille. Il se voyait comme le héros de notre époque, à une époque qui n’avait pas de héros.

Tu te demandes : qu’est-ce que cela a à voir avec moi ? Toi aussi, tu es un chef d’entreprise, que tu aies une entreprise enregistrée ou non, car tu diriges l’homme que tu es. Le Chef d’entreprise est le livre de ta vie. Il parle de toi et de tes amis, de ta famille, de tes camarades de classe, de tes enfants et de tes parents. Le chef d’entreprise est le livre de tes bonnes et de tes mauvaises décisions, le livre de tes objectifs et de tes futilités, de tes actions et de ton impuissance.« Avec Le Chef d’entreprise, János Háy a empaqueté dans une histoire individuelle une critique du capitalisme et de la société, y dissimulant aussi l’histoire décevante des trente dernières années, tandis que l’une des grandes questions du roman est certainement celle de la valeur de la vie lorsqu’elle est régie par l’argent. Ici aussi se rejoignent le journal du printemps et le roman : l’épidémie de coronavirus a pu ravager le monde comme elle l’a fait parce que ce ne sont pas les besoins individuels qui comptent, mais ceux d’un système régi par l’argent. (…) Le chef d’entreprise sait gagner de l’argent, et il en est très fier, mais c’est justement avec cet argent qu’il masque la vacuité et la tristesse qu’il a fait advenir en courant après l’argent. » László Valuska, Könyves Magazin.