Temps de lecture: 16 min

Alors que le candidat républicain et sa rivale démocrate sont toujours au coude-à-coude dans les sondages, l’espace médiatique et artistique se trouve saturé par de multiples représentations de celui qui reste, pour beaucoup, l’une des figures éminemment clivantes de ce siècle. Pourquoi la figure et la personne de Donald Trump fascinent-elles à ce point ? Qu’ils l’aiment ou qu’ils le détestent, les artistes s’affrontent par œuvres interposées et chaque nouvelle production est l’occasion de relancer une pièce dans la machine médiatique et de poursuivre la construction de celui qui, de plus en plus, s’envisage en icône. Dans la critique ou dans la louange, l’homme politique se désincarne progressivement, la chair laissant place aux dorures — même en toc ! — de l’idole.

Dépouille d’un puissant — quand le corps est ridiculisé, saccagé, nié

Mises en situation(s) : et si tout n’était qu’une histoire de sexe ?

Débutons par l’œuvre la plus « spectaculaire ». Deux mannequins — saisis en pleine action — sont au centre d’un dispositif circulaire permettant au visiteur de tourner autour de la scène représentée. L’intime dans tout ce qu’il peut avoir de ridicule et d’obscène s’expose ainsi sans filtre aux yeux de tous. Le spectateur a l’opportunité d’accéder, le temps d’une re(ré)création transgressive et jubilatoire, aux frasques présumées de celui qui est désormais revêtu du ruban de « Miss Universe ».

C’est que l’artiste jubile à recréer grandeur nature l’ancien président au sein de compositions aussi bouffonnes… que jouissives. Jackson emploie tantôt des sosies que la pellicule fixe à tout jamais dans des postures équivoques, tantôt des matériaux composites pour parvenir à un rendu hyperréaliste ; une technique pouvant aisément remplacer l’autre. La seule chose qui compte est de parvenir à créer un sentiment d’inquiétante prolifération. Et alors que la réalité est de plus en plus médiatisable et médiatisée — manipulable et manipulée pour d’autres —, les clones de Jackson finissent par devenir aussi « vrais » que la réalité qu’ils entendent parodier. Nous allons de certitudes en simulacres et à l’heure des fake news bien malin celui qui saura immédiatement déceler l’image vraie de l’image fausse.

Sans compter qu’à force d’être indistinctement remplacé par la chair vivante du sosie ou par la matérialité d’une cire modelée, Trump devient duplicable à l’infini. La singularité de l’être est niée puisqu’on peut le reproduire à volonté. Lui qui aimait tant à se mettre en scène sur les emballages des produits qu’il commercialisait, devient — mais peut-être n’est-ce ici qu’une suite logique — une marchandise comme une autre.

Quant au caractère éminemment canaille du moment choisi, laissons le dernier mot à l’artiste : « Cette sculpture n’est pas indécente, mais Donald Trump l’est. »

Après la puissance, l’impuissance. Ou du moins la représentation manifeste d’une virilité qui peine à convaincre. Avant même de rentrer dans le sujet, il n’est pas inutile de mentionner le format, lui aussi riquiqui, puisque le tableau n’excède pas les 50 centimètres de hauteur. Quant au titre donné à l’œuvre, il reprend le fameux slogan de campagne du candidat Trump. Cette étonnante juxtaposition laisserait donc entendre qu’il est temps, en effet, de rendre sa grandeur mais cette fois-ci à tout autre chose.

Il est peu de dire qu’Illma Gore a tapé fort avec cette toile estimée à plus d’un million et demi de dollars. Lynchée pour s’en être pris à l’idole d’une partie de l’Amérique, c’est fièrement qu’elle a exhibé sur les réseaux sociaux les traces des coups reçus à cause de ce tableau. L’artiste se dit fière de déconstruire l’idéal d’une puissance politique qui s’illustrerait par le truchement d’une masculinité hypertrophiée.

En brossant un tel portrait, elle décrédibilise le président en même temps qu’elle détériore l’image de l’homme — surtout que l’expression mollement arrogante du portrait n’aide en rien le spectateur à se focaliser sur ce que la peinture aurait pu avoir de séduisante dans sa vulnérabilité même. Le nu n’est guère un simple retour à la nature, Illma Gore fait de la nudité supposée du président un champ de bataille jonché d’épaves idéologiques autant que symboliques.

Entre tabou et totem…

Littéralement viscéral, ce portrait fut peint avec le sang menstruel de l’artiste. Selon elle, c’était la seule manière de répondre aux propos orduriers tenus par le président. Sarah Levy s’inscrit ici dans la mouvance de l’« abject ».

Conceptualisé par la théoricienne Julia Kristeva, l’« abject » consiste à produire un art qui viendrait perturber l’ordre, déranger le système ou encore secouer les notions d’identité. Ici le titre même de l’œuvre — en plus de rappeler un cocktail à base de vodka et de jus de tomate — questionne deux sujets majeurs : le rapport de Trump à la violence qu’il exercerait en général — et sur les femmes en particulier — ; la manière qu’a Trump et ses partisans de le positionner en porte-étendard sur l’estrade du christianisme.

Le choix du médium semble tout aussi important, sinon plus, que le sujet représenté. Se dégagent des traînées rougeâtres une tête qui confine à l’ignoble, masse de chair suintante et douloureuse. L’énucléation d’un œil rapproche d’ailleurs l’orbite vide d’une vulve à peine esquissée, nul doute que cela doit enchanter le portraituré.

Et pourtant, le sang porté sur la toile n’est pas celui de Trump, mais bien celui de l’artiste. La volonté de déformer et de salir son ennemi se conclut pourtant par cette évidence : le seul sang versée aura été celui de l’artiste.

Le corps nié : anatomie d’une disparition programmée

Au-delà de la pochade grivoise et de la mutilation symbolique, une troisième voie reste ouverte aux artistes : faire disparaître le corps

Les représentations graphiques du président Trump par Edel Rodriguez firent — et continuent de faire — la une de magazines aussi prestigieux que Time, Der Spiegel ou encore The New Yorker. Celles-ci se reconnaissent à leurs aplats simplifiés de couleurs et à leur composition aussi simple que frappante. L’air de rien, Rodriguez propose, à peu de frais, une image codifiée de l’ancien businessman : peau orange, cheveux jaunes, absence d’yeux et — dernier relief un tantinet humain — une bouche grande ouverte. Il est d’ailleurs intéressant de constater que seuls trois éléments véritablement organiques composent ce portrait : les cheveux, la peau… et les dents — de grands carnivores probablement. Nous ne sommes plus face à la représentation — aussi sommaire soit-elle — d’un homme mais dans l’incarnation graphique d’une idée ou d’un sentiment. Celui-ci n’est autre qu’un rejet aussi massif que brutal. L’arrière-plan d’un noir profond sonne comme la couleur du deuil et ces quelques lettres, meltdown, accompagnées d’un point final laissent place à l’effondrement. Rodriguez fait de la silhouette de Trump un pictogramme aussi menaçant que les panneaux indiquant la proximité d’une zone nucléaire.

L’artiste est d’ailleurs pleinement conscient de ce que sa démarche a de déshumanisant. Trump est comme amputé de son humanité pour n’être réduit qu’à des fragments de lui-même. Petite tache de couleur plutôt qu’homme.

Cette simplification semble fonctionner à merveille puisque les compositions de Rodriguez sont rapidement devenues virales sur les réseaux.

Pour conclure, penchons-nous sur une série d’affiches conçues en 2016 par le mondialement célèbre Shepard Fairey tant son affiche Hope — en faveur de la campagne de Barack Obama — avait su marquer les esprits au-delà même de l’Amérique.

En réponse à l’élection de Trump, Fairey décida de lancer une campagne intitulée We The People. Contrairement à l’affiche Hope qui mettait en avant un leader politique, We The People célèbre au contraire la diversité du peuple américain. La critique est des plus explicites, l’espoir résiderait désormais non plus dans le personnel politique — et surtout pas dans l’occupant de la Maison-Blanche — mais bien dans chaque individu qui composerait la nation.

Finalement, rares sont les artistes à avoir choisi le silence face à Donald Trump. Fairey seul propose comme solution radicale de remettre au goût du jour la damnatio memoriae : en se refusant à représenter Trump, il lui enlève l’opportunité de s’incarner, une fois de plus, dans l’espace médiatique. Plus que tout autre, Fairey a compris que Trump est un ogre médiatique qui se renforce et se nourrit de ce qui est publié sur lui. Peu importe qu’on parle de lui en bien ou en mal — tant qu’on en parle — et le faire disparaître de la place publique est encore la manière la plus simple de ne pas entrer dans son jeu et de mettre un frein à la spirale médiatique.

Face à Trump, la seule révolte véritablement efficace est encore celle-ci : le silence.

Grandeur de celui qui est « plus qu’humain » : quand le corps est historisé, héroïsé, messianisé

Trump en père de la nation

Engluée dans les remous d’une eau boueuse, une barque lestée de treize personnes — toutes blanches de peau et vêtues de tenues paramilitaires — progresse au travers d’un marécage encerclé sur ses côtés d’un bois aussi lugubre que crépusculaire. En arrière-plan, la silhouette fantomatique du Congrès émerge avec peine d’une brume épaisse. La seule touche de couleur à laquelle l’œil puisse se raccrocher consiste dans l’orangé d’une lanterne tenue d’une main ferme par Donald Trump en personne tandis que deux femmes enserrent et protègent de leur corps un drapeau américain qu’on devine menacé.

On ressort un peu sonné de la contemplation de cette toile qui n’est guère avare sur les citations symboliques.

Le tableau fait bien entendu référence à la peinture d’histoire la plus célèbre de l’art américain : le Washington Crossing the Delaware d’Emanuel Leutze, chef d’œuvre maintes fois copié et cité par les artistes depuis plus d’un siècle — même exposition, même orientation de la barque, même nombre de personnages.

Éclaireur dans une obscurité marécageuse, Trump est présenté ici comme l’égal de Washington guidant ses troupes — armées — vers la bataille de Trenton et vers l’indépendance. Le « swamp » est une allusion entendue à l’expression « drain the swamp », utilisée par Reagan puis par Trump et appréciée de la mouvance MAGA.

La capitale fédérale américaine fait en effet l’objet d’une caractéristique persistante dont la véracité est pourtant contestée par de nombreux historiens : Washington D.C., temple de « l’État profond » aux yeux des extrémistes et complotistes américains, aurait largement été construite — rappelons que ses plans sont l’œuvre de l’ingénieur français Pierre Charles L’Enfant — sur des marécages. Autrefois triviale, cette croyance contestée a été largement remise au jour par Donald Trump lors de sa campagne présidentielle de 2016 par son slogan : « drain the swamp » (littéralement : nettoyer le marécage). Celui-ci a une histoire longue : on attribue communément l’expression à l’ancien représentant socialiste du Wisconsin Victor Berger (1860-1929) qui, dans un ouvrage paru en 1913, s’en était servi comme d’une métaphore pour appeler à « changer le système capitaliste ». Pour Berger, le « marais » (le système capitaliste) était infesté de « moustiques » qu’étaient les « spéculateurs » et autres bénéficiaires dont les États-Unis devaient se débarrasser afin de « protéger le système de la stagnation ».

Tout comme son slogan de campagne « Make America Great Again », l’utilisation par Trump de l’expression « drain the swamp » pour évoquer la corruption de la classe politique de Washington est en réalité empruntée à Ronald Reagan. Un an après être arrivé à la Maison-Blanche en 1981, Reagan rappelait à son administration qu’ils étaient à Washington pour « drain the swamp [of big Government] ».

Conservateur, Reagan s’est en parti fait élire sur la promesse de réduire la taille et l’implication du gouvernement fédéral dans la vie des Américains — réduire les dépenses jugées inutiles ainsi que le personnel des départements et agences fédérales, supprimer des régulations, abaisser les taxes — de manière à revenir à l’essence du rêve américain : favoriser l’enrichissement personnel et encourager les initiatives professionnelles.

En reprenant l’expression lors de sa campagne présidentielle de 2016, Donald Trump s’en est également réapproprié le sens : la réduction du gouvernement souhaitée par Reagan devait également s’accompagner d’une purge des fonctionnaires fédéraux.

Pour ce faire, l’ex-président prévoit de rétablir le « Schedule F », un ordre exécutif dévoilé en amont des élections de 2020 qui a permis à l’ex-président de faciliter le licenciement de fonctionnaires en transformant le statut d’un employé dit « de carrière » en statut de « political appointee », supprimant de facto la protection liée à l’emploi. En 2024, c’est la « deuxième déportation de masse » que les partisans de Trump appellent à mettre en œuvre — et le mot « the swamp » est toujours utilisé par ses partisans pour désigner Washington.

Sur la toile, on devine les figures : toutes fidèles de Trump au moment de la réalisation de l’œuvre, mais dont certaines ont depuis pris leur distance avec le candidat — de gauche à droite : Nikki Haley, James Mattis, Ben Carson, Jeff Sessions, Mike Pence, Melania Trump, Mike Pompeo, Sarah Sanders, Ivanka Trump, John Bolton, Kellyanne Conway et John Kelly. L’ancien président est l’un des thèmes de prédilection de l’artiste qui considère sa peinture comme « patriotique » ; tout comme est récurrent chez lui l’usage d’un « modèle » — un tableau célèbre, une photographie iconique — sur lequel sont greffés les référents de l’iconographie trumpienne.

Le style de McNaughton, à mi-chemin du réalisme socialiste sans le socialisme et de la peinture d’histoire, est éclectique : aux lignes rigoureuses du premier plan se substitue des arrières plans souvent « éthérés » qui ne vont pas sans rappeler les leçons de l’impressionnisme — autant faire feu de tout bois.

Et si les détracteurs du peintre déplorent le fait que ses œuvres participent à la diffusion d’idées et de symboles associés au complotisme l’alt-right américaine — McNaughton est ouvertement trumpiste — il serait également juste de souligner qu’il n’est pas entièrement dénué de talent.

C’est peu dire que l’œuvre est monumentale — cinq mètres de long pour 130 kilos. Peut-être n’en faut-il pas moins pour dépeindre l’Amérique de Trump dans toute sa démesure.

Accompagné de tout l’attirail emblématique des États-Unis — drapeau étoilé et pygargue à tête blanche —, l’ancien président, en plus de personnifier son pays, est souvent représenté comme portant ou observant un globe terrestre. Ses fidèles en sont convaincus, au-delà du seul destin de l’Amérique, c’est l’avenir du monde entier que Trump tient entre ses mains ! Le soleil qui se lève devant la statue de la Liberté — à moins que cette lointaine silhouette ne soit Trump lui-même ! — vient saluer l’Amérique de ses rayons.

L’histoire de cette toile simpliste pourrait s’arrêter là. Mais ce serait passer à côté de l’essentiel.

Julian Raven se sent frustré que la Smithsonian Institution refuse que son œuvre soit exposée aux côtés des autres présidents américains dans les salles de la National Portrait Gallery. Selon lui, elle « mérite une reconnaissance nationale ». Face aux refus réitérés du Smithsonian, l’artiste décide, en 2017, de porter l’affaire devant la justice. Il affirme que la Smithsonian Institution viole les droits du Premier Amendement en refusant d’exposer son œuvre. Or selon Kim Sajet, directrice de la National Portrait Gallery, la toile est rejetée pour deux raisons : sa taille gigantesque et sa qualité artistique au mieux douteuse, au pire insuffisante.

Le simple fait qu’un artiste médiocre tente, à ce point, d’obtenir une reconnaissance institutionnelle a quelque chose de fascinant. Le peintre est persuadé que puisque son œuvre est avant tout politique, celle-ci se doit d’être reconnue.

*

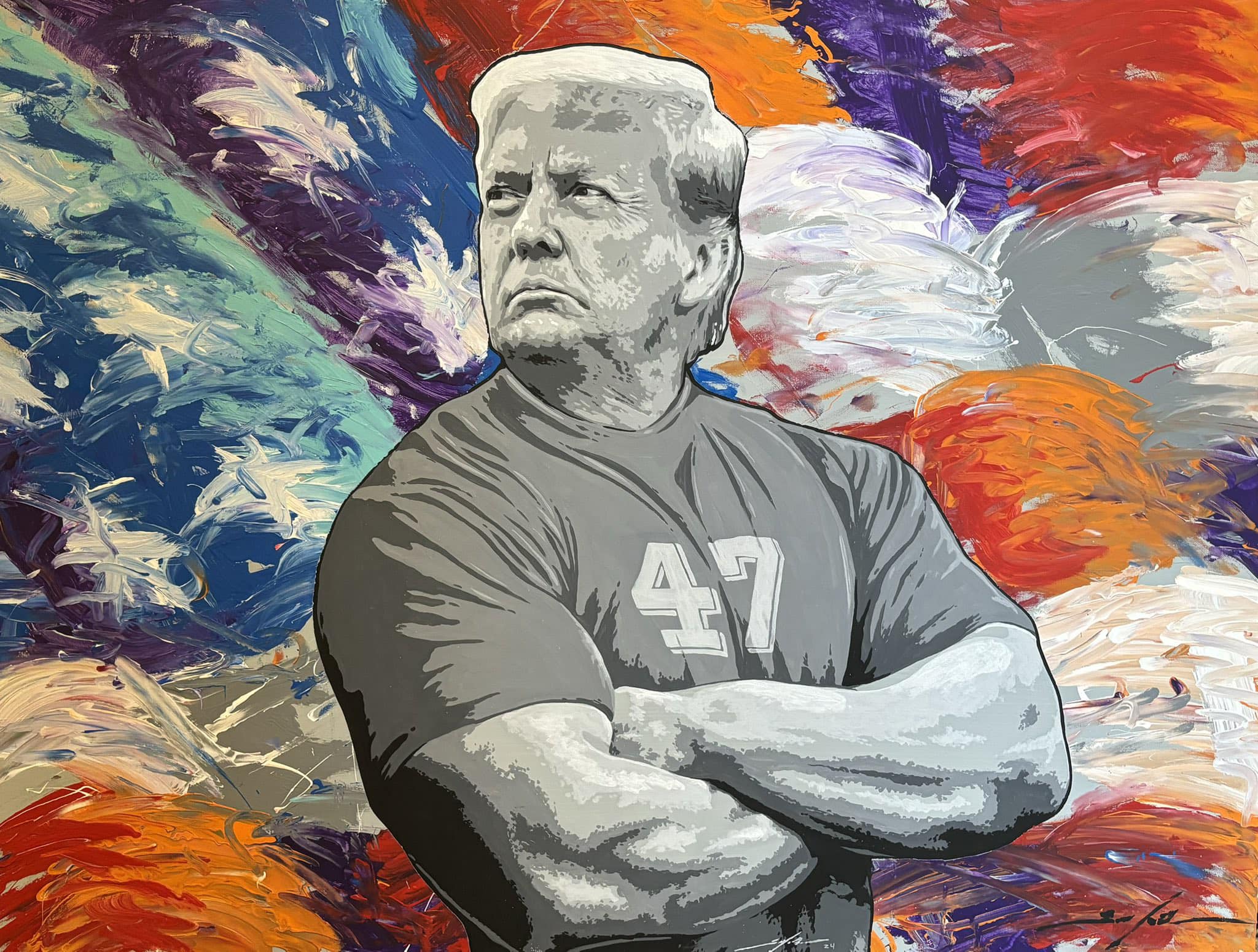

Bras croisés, muscles saillants sous le maillot de football, regard tourné vers l’au-delà du tableau : le camaïeu en noir et blanc de Donald Trump surprend davantage qu’il est positionné au-devant d’un fond semi-abstrait représentant un tableau américain déstructuré.

La ligne claire du portrait se superpose à la touche rapide et fragmentée de l’arrière-plan héritée de l’expressionnisme abstrait. Fermement installée sur un fond quasi liquide, la figure n’en apparaît que plus solide. Tout glisse, tout bouge, tandis que la figure se maintient avec la fermeté et l’obstination du roc. Peu importe les événements de l’Histoire, Trump — qui a troqué son costume présidentiel pour celui du joueur de football américain — reste serein.

L’icône politique — qui en d’autres circonstances se suffit à elle-même — a ici besoin de se superposer à une autre figure constitutive de l’identité américaine : le sportif.

Le numéro 47 résonne dans l’imaginaire collectif tout aussi bien au fameux cornerback Mel Blount qu’au fait que si Trump est réélu il deviendra le 47ème président des Etats-Unis après avoir été un temps le 45ème.

Selon les dires du peintre new-yorkais Scott LoBaido, celui-ci « peint Trump comme le plus grand président depuis George Washington ». En plus de son travail de peintre, ce dernier est surtout connu pour ses nombreux happenings. Adepte du speed painting, il transforme l’intériorité du travail en atelier en expérience partagée : la foule assiste en direct à l’accouchement de la figure trumpienne. L’ancien président surgit littéralement des aplats de couleurs et impose sa présence recréée à un public déjà conquis par avance puisque ce dernier ne s’est déplacé jusque-là que pour assister au miracle d’une renaissance.

Lors d’un rassemblement pro-Trump à New York, LoBaido réalisa un portrait de l’ancien président en seulement trois minutes, suscitant l’enthousiasme d’une foule composée de plus de 18 000 personnes. Celui qu’on surnomme « the patriot » le proclame haut et fort : son art sert à influencer l’opinion publique.

Veste en cuir aux couleurs des États-Unis, énorme calibre dressé vers le ciel et lunettes de soleil — 2024 est inscrit en rouge sur le verre gauche. Tout rappelle le virilisme des années 1980. La partie médiane de la toile est traversée d’une citation tirée du célèbre Terminator : « I’ll be back ». Tout est dit. L’image est quasi brutale dans ce qu’elle a de volontairement explicite. Le sous-entendu est aussi grossier que la technique ou la palette mais qu’importe ? Seul le message compte.

Cette toile, emblématique du travail de Doug Giles, se caractérise par des couleurs vives, une touche volontiers décomplexée et par une ressemblance toute… approximative.

L’artiste s’attache à produire des œuvres monumentales qui ont toutes en commun de miser sur la puissance de suggestion. « Je veux que mes peintures sautent aux yeux et inspirent. »

Comme LoBaido, Giles aime à remplacer une icône par une autre dans un jeu de réécriture sans fin. À force d’échanges et d’emprunts, tout finit par se valoir : l’essentiel est d’accumuler les signes qui fassent sens, qu’importe s’ils se contredisent parfois entre eux. À force de croiser et de recouper les références, celles-ci finissent par s’amalgamer entre elles et le discours politique qui ressort de tout cela est renforcé par des associations visuelles qui, même si l’on s’en défie, s’impriment durablement dans l’esprit.