Les Jeux olympiques — avec et après les images. Cet été, dans les pages de la revue, nous suivons les Jeux de Paris 2024. Notre tableau des médailles est par ici. Si vous nous lisez, que vous trouvez notre travail utile et que vous en avez les moyens, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant au Grand Continent

La cérémonie d’ouverture de Paris 2024 a été vue par 300 000 Parisiennes et Parisiens et plus d’un milliard de personnes en direct partout dans le monde. Beaucoup d’autres en découvrent ou en découvriront des extraits. Vous avez été l’un de ses concepteurs. Vous ne vous êtes pas encore exprimé d’une manière détaillée sur votre intention. Pourquoi ?

Pendant très longtemps, nous avons été tenus par le secret, pour protéger l’effet de surprise inséparable de l’idée même de fête. Puis, le 15 juillet, soit bien plus tard que nous l’avions prévu — mais vous avez compris que le calendrier des échéances électorales précipitées est venu percuter nos plans de manière inattendue — l’équipe des autrices et des auteurs (Fanny Herrero, Leïla Slimani, Damien Gabriac et moi-même) a été présentée publiquement. Nous pouvions alors évoquer les intentions générales de cette cérémonie sans rien dévoiler de son déroulement. Maintenant que la cérémonie a eu lieu, nous pouvons en parler plus librement.

Je voudrais cependant vous dire d’entrée de jeu que je n’abuserai pas de cette liberté de commentaire. Je suis heureux de vous parler aujourd’hui1, dans l’effet de souffle de cet événement qui nous a toutes et tous emporté — car personne ne l’avait vu dans son entier, ni Thomas Jolly, ni son équipe, ni personne —, mais ensuite, et pour un certain temps, il vaudra mieux se taire à nouveau. Ce que nous avons voulu faire, c’est ce que vous avez vu : un récit sans paroles, ou presque, pour mettre en scène la capacité d’une ville à produire librement des images qui s’adressent au monde entier.

La cérémonie a eu lieu. Elle existe désormais pour des millions de personnes, elle nous dépasse. Il faut désormais laisser faire les images, sans les encombrer de mots qui viendraient les escorter ou les canaliser. Elles vont trouver leur chemin pour nourrir les imaginaires de chacun, de manière solidaire et intime : un seul moment, un milliard de souvenirs différents. Nous ne sommes plus les gardiens de ces imaginaires, qu’ils aillent désormais à leur train, joyeusement indociles, et produisent leurs effets historiques.

Quelles raisons vous ont-elles conduit à participer à cet exercice singulier ? Comment y avez-vous contribué ?

C’est d’abord, vous l’avez compris, en tant qu’historien de la ville — plus précisément : des libertés urbaines et de l’éloquence monumentale — et historien du pouvoir des images que je me suis embarqué dans cette aventure. Très tôt, à l’été 2022, et à la seule initiative de Thomas Jolly, avant même qu’il ne soit officiellement nommé directeur artistique des cérémonies d’ouverture et de clôture olympiques et paralympiques. J’ai fait équipe avec la scénariste Fanny Herrero, la romancière Leïla Slimani et l’homme de théâtre Damien Gabriac pour constituer — chose nouvelle pour moi, et qui m’a passionné — un collectif d’écriture avec Thomas Jolly, dont je connaissais et admirais le travail théâtral. Concrètement, il s’agissait de produire le scénario d’ensemble de toute la cérémonie. De décembre 2022 à juin 2023, nous avons travaillé intensément pour élaborer le récit, en douze tableaux. Puis ce récit est entré en production et a été adapté pendant toute l’année qui a suivi. Nous étions présents durant cette phase finale, à distance, alors que l’équipe artistique (scénographie, musique, chorégraphie et costumes), s’en emparait.

Quel était votre rôle ?

Nous étions là pour veiller à la cohérence globale du récit, tout en laissant les artistes faire advenir, en pleine liberté de création, ce que nous avons vu : des images qui, je le répète, appellent des imaginaires. Or l’imagination est aussi une vertu historienne, et sa valeur citoyenne en fait une pratique de l’hospitalité. Dans le cas présent, nous avons voulu raconter l’histoire d’une ville qui accueille le monde et qui fait parade de ses puissances imaginantes, des puissances qui sont le contraire de la force, puisqu’elles n’ont rien de martiales — quand la patrouille de France décolle, c’est pour dessiner un cœur dans le ciel de Paris.

Dans le cas présent, nous avons voulu raconter l’histoire d’une ville qui accueille le monde et qui fait parade de ses puissances imaginantes, des puissances qui sont le contraire de la force, puisqu’elles n’ont rien de martiales — quand la patrouille de France décolle, c’est pour dessiner un cœur dans le ciel de Paris.

Patrick Boucheron

Avec des images et une bande-son — puisque préparer la playlist est effectivement la manière la plus simple quand on accueille du monde chez soi de souhaiter la bienvenue — depuis Lady Gaga évoquant le Music Hall jusqu’à l’incroyable scène de la Tour Eiffel où Céline Dion entonne l’Hymne à l’amour, on joue donc constamment des contrastes entre la singularité parisienne et l’universalité. Le tableau « Festivité » en particulier est d’une certaine manière la célébration de la scène parisienne où la musique, la gastronomie et la mode sont ouvertes au monde — et alors, la grande tablée du Banquet se transforme en catwalk.

Puis, on s’était dit qu’il s’agissait là aussi de faire rimer pop culture et répertoires. C’est le cas aussi de la scène à la Conciergerie où résonne le « ça ira ». On y entend à la fois le groupe de metal Gojira et la chanteuse d’art lyrique Marina Viotti, qui elle-même est habituée à travailler avec du métal. Nous ne fusionnons pas, nous montrons simplement que la société est déjà ainsi, en fusion. La pop culture, ce n’est pas seulement la musique mais aussi les jeux vidéo comme Assassin’s Creed, les Minions. Nous avions évidemment un cahier des charges auquel nous avons cherché à répondre de manière festive, et surtout pas illustrative : l’économie des savoir-faire français, la couture, le bon vin, la French Tech. Tout l’art de Thomas Jolly et de ses équipes consiste à métaboliser artistiquement ces exigences propres à la cérémonie — y compris celles du protocole.

Nous voulions donc voir un long travelling sur la capacité remarquable, singulière, unique qu’a cette ville, Paris, de produire des images pour le monde. J’insiste beaucoup là-dessus, il y avait pour nous deux composantes : la ville — et pas le pays —, les images — et pas les histoires. Mais évidemment, tout cela, à la fin, donne un portrait de la France et de son histoire. Un portrait en mouvement, qui porte très haut, très loin, les espérances et les fiertés que ce pays, par sa capacité à puiser dans le passé historique de quoi enchanter l’énergie du présent, continue à projeter. De ce point de vue, le lever de rideau du spectacle — la barque des trois enfants qui passent sous le pont d’Austerlitz embrasé de fumigènes tricolores — rend toute son explosivité au drapeau français.

Qu’avez-vous voulu montrer ?

Ce que l’on a vu : la Seine et sa puissance d’évocation. Une revendication tranquille, calme, crâne, par des corps jeunes, énergiques, différents, luttant contre l’adversité — la pluie s’étant invitée dans la partie et y ajoutant un élément dramatique, aussi problématique que bienvenu, car il n’était pas du tout en contradiction avec l’esprit général et le titre que nous avions choisi : « Ça ira ». Ce que, dans une ville éprouvée comme Paris, on peut dire en serrant un peu les dents. On va chercher dans le passé révolutionnaire de ce pays de quoi affirmer, au futur, une confiance dans l’avenir. Oui, ça ira. En cela, le courage des danseuses et des danseurs, des anonymes comme des grandes stars de la chanson, à braver la pluie battante, cette énergie rageuse était finalement en phase avec ces valeurs olympiques qu’il s’agissait de célébrer : pour le coup, cette cérémonie était vraiment sportive.

On va chercher dans le passé révolutionnaire de ce pays de quoi affirmer, au futur, une confiance dans l’avenir. Oui, ça ira.

Patrick Boucheron

Je rappelle que c’est en 2015, après les assassinats politiques des 7, 8 et 9 janvier et les attentats du 13 novembre, que la troisième tentative de candidature de la ville pour accueillir les Jeux Olympiques prend, je dirais, une nécessité, une gravité et une densité politiques. C’est aussi à ce moment que l’historien des villes et des images que je suis est saisi par cette question de la fragilité de notre rapport au monde. J’entre au Collège de France, je comprends qu’une responsabilité m’incombe, et c’est dans cet effet de souffle que nous élaborons l’Histoire mondiale de la France, qui paraît en 2017. Ce livre, et surtout son écho national et international, change évidemment l’image que l’on peut se faire de moi, comme historien public. C’est parce que j’ai dirigé ce livre que Thomas Jolly — que je rencontre l’année suivante au Festival d’Avignon autour de son formidable spectacle Thyeste, qui exprimait déjà son génie pour les grandes formes et l’alliance joyeuse entre le répertoire (Sénèque, Shakespeare) et le spectacle populaire — éprouve l’envie de travailler avec moi. Mais si j’accepte, c’est aussi parce que j’avais écrit Conjurer la peur, dont le sous-titre était essai sur la force politique des images, et que notre cérémonie devait aussi être un manifeste contre la peur.

C’est en tant qu’historien que l’on vous propose de participer à cette aventure ?

Oui, mais si je rejoins l’aventure c’est parce que j’ai compris, et tout le monde le savait, que je ne serai pas seulement l’historien de la bande. Je ne serai pas celui qui allait pousser à la roue pour multiplier les références historiques. Je ferai plutôt l’inverse. J’avais envie de lâcher prise, de jouer le jeu de l’écriture collective, de me laisser aller avec les co-auteurs et co-autrices dans une parade imaginaire, en faisant confiance non seulement aux images mais à cette énergie des corps. C’est ce que nous voulions montrer et, je crois, ce que l’on a vu. Mais nos intentions importent peu désormais et ce d’autant plus que la pluie nous a obligés à nous adapter. Il y a des choses qui n’ont pas été vues, que nous sommes seuls à connaître et qui ne manquent donc qu’à nous.

J’avais envie de lâcher prise, de jouer le jeu de l’écriture collective, de me laisser aller avec les co-auteurs et co-autrices dans une parade imaginaire, en faisant confiance non seulement aux images mais à cette énergie des corps.

Patrick Boucheron

Certains se sont étonnés de l’absence de certains « grands hommes » : Napoléon, Louis XIV…

Justement. Il y avait un tableau intitulé « Sportivité » dans lequel, mais cela a été à peine vu à la télévision, surgissaient de grandes barges représentant les jardins de Versailles. L’idée était de remettre Versailles au cœur de Paris, ce qui est une réconciliation urbanistique au regard de l’histoire des révolutions — et déjà, le rideau d’eau sous lequel passe le premier bateau des athlètes grecs en évoquait les grandes eaux. Sur ces jardins versaillais, transformés en stade urbain de skate et de BMX, évoluaient des personnages historiques : Napoléon, Louis XIV mais aussi des tirailleurs sénégalais, des paysans du Moyen Âge, des Gavroches qui tous faisaient du sport — on disait alors, pour dédramatiser ce rapport empesé avec notre histoire : « soyons sport avec notre histoire ». C’était joyeux, acrobatique, surprenant, et cela faisait valser les références historiques. Mais la pluie a rendu impossible cette partie du spectacle. Si l’on avait vu cela (et il ne tenait qu’à un anticyclone qui ne passe pas au bon moment, au bon endroit) on nous poserait aujourd’hui bien des questions là-dessus. Mais on ne l’a pas vu. Et cela ne manque pas vraiment.

Comment avez-vous envisagé votre rapport à l’histoire, à l’historiographie ?

Fondamentalement, notre rapport à l’histoire consistait à compléter le tableau plutôt qu’à en retrancher quelque chose. Il ne s’agissait pas de faire tomber des statues dans la Seine, mais d’en faire surgir de nouvelles pour ainsi repeupler nos imaginaires, et les enrichir. Tout le monde peut aisément convenir, je pense, qu’en matière de présence féminine dans la statuaire publique, il n’y a pas le compte à Paris : une petite quarantaine sur 260. Alors dans le tableau « Sororité » nous en avons proposé dix, dont on espère qu’elles resteront dans l’espace public. C’est qu’on les a choisies tenaces — Paulette Nardal, Alice Milliat, Louise Michel ou Christine de Pizan ont conquis leur liberté, de haute lutte. Et elles apparaissent au son d’une Marseillaise réorchestrée par Victor le Masne et magnifiquement interprétée par un chœur de femmes, et la mezzo-soprano Axelle Saint-Cirel — c’est elle qui a choisi, au dernier moment, et sous une pluie battante, de monter comme il était prévu sur le toit du Grand Palais. Pour moi, c’est une des images les plus fortes — celle du courage, de la jeunesse, du talent.

Dès lors que l’on sort d’un stade pour embrasser la ville, on quitte une scène vide et neutre pour travailler avec le réseau presque illimité de significations propre à l’espace parisien. Comment vous êtes-vous adapté à ce cadre si particulier et si sémantiquement chargé ?

Dans un stade, effectivement, on est entièrement maître de la scénographie, on peut construire sa propre scène. Accessoirement, sur le plan du spectacle vivant, on peut aussi répéter, ce qui n’était pas possible pour nous. En sortant du stade, nous faisions de la ville un théâtre. Et la première question que se pose Thomas Jolly, en tant qu’homme de théâtre, c’est celle du rapport : que voit-on ? D’où voit-on ?

Mais ce souci de ce que les spectateurs verront depuis les quais hauts ou les quais bas de la Seine, ne peut faire oublier qu’il y aura un milliard de téléspectateurs et que c’est à eux aussi que l’on s’adresse. Je dis bien eux aussi, pas eux d’abord, malgré l’évidence du surnombre. Car un homme de théâtre ne peut pas faire le deuil de la présence. Cette mise en présence du passé de la ville avec des habitants qui viennent voir comment se déploie ce récit, c’est cela aussi qui était donnée à voir sur les écrans planétaires. Et cela ne se discipline pas : on ne peut pas construire un décor à Paris, il est déjà là et d’ailleurs ce n’est pas un décor. La Seine est le protagoniste le plus éloquent de notre scène.

Les monuments de Paris resteront toujours plus forts que nous. On ne cherche pas à rivaliser : ils parlent plus hauts, plus forts, et depuis si longtemps qu’il serait ridicule de prétendre leur faire dire autre chose que ce qu’ils disent. On ne force donc pas la signification en plaçant un tableau sur la Révolution à la Conciergerie ou un autre sur l’amour autour du square du Vert-Galant, « le sexe de Paris » comme disait André Breton — je rappelle que 1924, année de la dernière olympiade à Paris, est aussi celle du Manifeste du surréalisme, cela nous a beaucoup inspiré car nous voulions travailler pas associations d’idées, par rimes visuelles et assonances.

La Seine est le protagoniste le plus éloquent de notre scène. Les monuments de Paris resteront toujours plus forts que nous. On ne cherche pas à rivaliser : ils parlent plus hauts, plus forts, et depuis si longtemps qu’il serait ridicule de prétendre leur faire dire autre chose que ce qu’ils disent.

Patrick Boucheron

Et il y a aussi Notre-Dame et son chantier, traces présentes de l’incendie du 15 avril 2019, sans doute le dernier événement qui a projeté Paris dans un direct planétaire…

Pour Notre-Dame de Paris, cela nécessitait évidemment de partir de la « dernière catastrophe en date », celle de l’émotion patrimoniale suscitée dans le monde entier par son incendie. Nous savions depuis très longtemps qu’il y aurait encore des échafaudages. Alors autant en jouer. Tous les Parisiens se sont émerveillés, cette année, de la beauté profane de ces grues géantes encadrant ce que le poète Dominique Fourcade a appelé un « vitrail inversé », puisque la cathédrale semblait illuminer la ville depuis son intérieur. On le voit, la technique moderne ne désacralise rien, bien au contraire. Ce que l’on voulait montrer, c’était l’écho entre les bâtisseurs de cathédrale et le chantier de ses restaurateurs — donner à voir l’idée même de réparation, qui ne passe pas par l’effacement des cicatrices. Scénographiquement, une gamme de bruits s’ouvrait à nous avec un autre horizon. Notre-Dame n’était pas seulement un monument, mais quelque chose de moins évident qui nous permettait de passer de l’autre côté de l’image et de décrire ce que c’est qu’une ville-monde au travail.

Certes, on aurait pu faire plus illustratif. Comme à Londres en 2012, on aurait pu montrer le panorama de la ville au travail : des travailleurs de première ligne, les infirmières et les pompiers (ils étaient bien là, mais on ne les a malheureusement pas vu à la télévision), les services publics, etc. Nous avons choisi de rester dans une évocation chorégraphiée et je pense que le public a très bien compris de quoi il s’agissait.

Quelles étaient vos principales contraintes ?

Une cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques est composée de trois moments, traditionnellement séparés : un spectacle, une parade des athlètes et un protocole. Notre idée scénographique de base a été de mêler les trois moments, d’autant plus que le protocole est structurellement ennuyeux : les discours, les serments olympiques, les drapeaux… Il fallait donc disperser le protocole un peu partout, parvenir à le spectaculariser.

Il fallait aussi se méfier du Trocadéro, cette architecture des années 1930 qui crée évidemment aussi par transparence, par rémanence, par ressemblance des connotations, pour certaines pas franchement plaisantes, et dont on a pu craindre qu’elles se réactualisent brutalement parce que l’on a aussi imaginé que cette cérémonie aurait pu se dérouler dans un tout autre contexte politique.

Quel que soit le contexte, on avait de quoi s’inquiéter d’amener sur la place du Trocadéro, où seraient les chefs d’État, des hymnes et des drapeaux. C’est pourtant ce qu’il fallait faire. Nous devions donc trouver le moyen scénographique de garder la solennité — c’est d’ailleurs le nom même de ce tableau — mais d’en désarmer par avance les connotations agressives.

Quel que soit le contexte, on avait de quoi s’inquiéter d’amener sur la place du Trocadéro, où seraient les chefs d’État, des hymnes et des drapeaux. C’est pourtant ce qu’il fallait faire.

Patrick Boucheron

Comment vous y êtes vous pris ?

On a fait des choix risqués. À un moment, nous avons imaginé reconstituer une grande manifestation. Nous écrivions cette scène au moment de la réforme des retraites, alors que des millions de Françaises et de Français étaient dans la rue.

Nous nous sommes dit qu’il aurait été cohérent de produire une manifestation qui amène non pas des drapeaux mais des revendications aux grands du monde… Pour diverses raisons, pas forcément les plus mauvaises, cela ne s’est finalement pas fait. J’étais inquiet, évidemment, mais la beauté de la scène de l’arrivée des volontaires avec les drapeaux des nations m’a apaisé — d’ailleurs, c’est aussi le message : nous avons droit à la beauté car la beauté apaise.

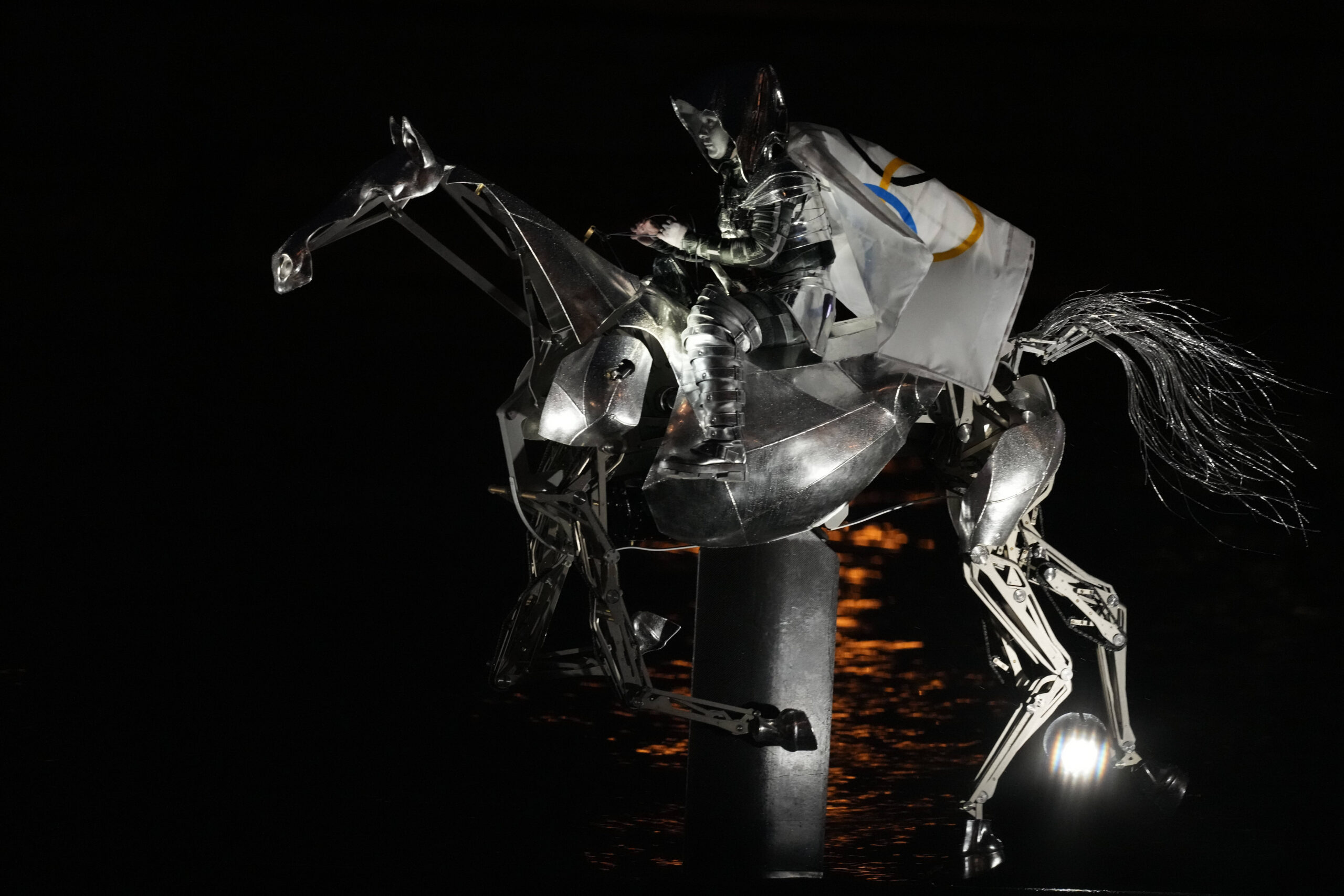

C’est de là que naît cette figure impressionnante, la cavalière sur la Seine ?

Oui, c’est ainsi qu’est né cet autre symbole qui reste volontairement mystérieux. Ces douze minutes de traversée de Paris à cheval devaient passer comme un rêve : celui de notre propre rapport à l’imaginaire. La cavalière est ce vous voulez qu’elle soit : elle peut être la déesse gauloise Sequana qui donne naissance à la Seine, elle peut ressembler à Jeanne d’Arc si vous le souhaitez, mais si vous pensez au cheval de Beyoncé cela va très bien aussi. Impossible là encore de discipliner ses connotations : l’essentiel est qu’elle file sur l’eau noire, vite et droit, comme un trait de lame. C’est une évocation du mouvement mécanique qui est aussi à l’unisson de ce qu’on a vu pendant trois heures, c’est-à-dire des corps qui se débattent contre l’adversité et contre la désespérance, qui affrontent le vertige, par le décollement, la vitesse, la percussion — moi c’est comme cela que je l’ai vu.

Ces douze minutes de traversée de Paris à cheval devaient passer comme un rêve : celui de notre propre rapport à l’imaginaire.

Patrick Boucheron

C’est dans cette superposition de strates imaginaires, sans la dénotation ou la précision de la référence sur le plan historique, que se produit une image pour le monde entier. Entre la pop culture, l’histoire de Paris et son « fluctuat nec mergitur », ce symbole parle à un Japonais, à une Américaine, à un Nigérien ou à une Norvégienne.

Certaines personnes ont vu dans ce cheval une référence apocalyptique, symptôme d’une angoisse qui structure nos années Vingt, dans cette trêve olympique qui intervient dans un monde qui paraît suspendu entre la paix et la guerre – « Et voilà un cheval pâle ; et celui qui le montait s’appelait la Mort, et l’enfer le suivait ; et il lui fut donné puissance sur les quatre parties de la terre, de tuer par l’épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages ». L’aviez-vous envisagé ?

Cette référence est appelée par ce moment très fort, qui est de toute façon accueillant à la culture populaire. Thomas Jolly est un grand artiste, et comme tous les créateurs, il a son propre imaginaire. Celles et ceux qui ont vu Starmania ou Roméo et Juliette, pour ne citer que les spectacles les plus récents — mais il faudrait aussi citer Le radeau de la méduse, je m’étonne vraiment que les critiques de théâtre ne fassent pas le lien — y reconnaîtront des motifs. Certains ont une connotation eschatologique. Est-ce qu’on en maîtrise toutes les dénotations ? Sans doute pas. Est-ce qu’on voulait absolument empêcher cette image du cavalier de l’apocalypse ? Pas davantage.

Moi-même, j’ai travaillé sur la peste noire, donc je n’étais quand même pas totalement désarmé pour prévenir qu’une telle image peut évoquer la mort. Elle est là, de toutes façons — dans ce tableau qui s’est longtemps appelé « Anxiété » et que l’on a finalement nommé « Obscurité », on danse au bord de l’abîme. Ce qui était quand même notre travail à nous les autrices et les auteurs c’est-à-dire d’être sinon les flics du référentiel ou les plombiers des fuites de sens, du moins celles et ceux qui promenaient sans cesse un regard paranoïaque sur ce qu’on était en train de faire.

Maintenant je pense que l’œuvre est ouverte. La disponibilité conceptuelle et imaginaire de cette cavalière file droit devant elle, loin de nous.

Peut-on dire que, par ce travail, vous avez essayé de produire un grand récit, voire un roman national ?

Cette histoire est, presque littéralement, celle d’un « roman fleuve » de l’histoire de France ou toute l’histoire de Paris débouche, ou déborde, au Trocadéro.

Nous avons raconté une histoire inscrite dans le cours du fleuve. Nous étions assez à l’aise du point de vue de la chronologie, puisque la Seine ne peut pas se déployer comme une frise chronologique : le Pont d’Austerlitz ne nous parle pas vraiment de « nos ancêtres, les Gaulois ». On ne peut donc que défriser le cours du temps, déjouer l’ordre chronologique. Nous sommes donc forcément conviés dans une évocation libre, joueuse.

Cette histoire est, presque littéralement, celle d’un « roman fleuve » de l’histoire de France ou toute l’histoire de Paris débouche, ou déborde, au Trocadéro.

Patrick Boucheron

De la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres 2012, nous avons gardé l’autodérision. La cérémonie commence avec le prologue : le porteur de flamme se trompe en entrant dans un stade, lieu ordinaire des célébrations olympiques. C’est une erreur, il est vide : il faut donc changer rapidement de destination, mais pour arriver au cœur de la ville, il y a toujours des embouteillages — l’évocation nostalgique et furtive du Paris de Jacques Tati rappelle qu’il y en avait déjà dans les années 50, on prend le métro, il y a les embarras de Paris, mais on les surmonte, grâce à trois enfants, comme dans un jeu vidéo, et tout s’enchaîne…

Une figure marquante de la cérémonie d’ouverture de Londres 2012, c’est la reine Élisabeth II…

Oui, l’image que l’on garde de Londres 2012, c’est évidemment la Reine d’Angleterre qui saute en parachute dans le stade.

Nous, nous faisons juste remarquer, mais sans malice, qu’en France, les reines, nous avons plutôt tendance à les décapiter. La tête de Marie-Antoinette qui chante « ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra » est l’équivalent ironique, et pas du tout revendicatif, ni agressif, de la cérémonie d’ouverture de Londres avec Elizabeth II. Mais là encore, il faut se détendre. On est au théâtre, ce n’est pas du vrai sang, tout est évidemment outré. Ce n’est même pas une reconstitution historique, la reine Marie-Antoinette est à la fois une sainte céphalophore et une icône pop. L’inspiration est grand-guignolesque, grande tradition française — ce qui fait suite au tableau « Enchanté » où il y avait sur les quais du square Barrye (mais malheureusement on ne les a pas assez vu à la télévision) des grosses têtes caricaturales de célébrités françaises, de Marie Curie à Marcel Proust, en passant par le petit Chaperon rouge, le Mime Marceau et Arsène Lupin — le tout évoquant le dessin satirique, la caricature, autre tradition française.

La tête de Marie-Antoinette qui chante « ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra » est l’équivalent ironique, et pas du tout revendicatif, ni agressif, de la cérémonie d’ouverture de Londres avec Elizabeth II.

Patrick Boucheron

Nous sommes assez loin du roman national.

Oui, mais ce que je lis depuis hier, permettez-moi de le dire plus gravement, c’est un sentiment de fierté. Et cela m’émeut profondément. Pour moi, L’histoire mondiale de la France, déjà, était non seulement une manière d’articuler élan narratif et volonté de pensée critique, mais de réconcilier le sentiment d’appartenance nationale et le goût du monde. Réconcilier, oui. Réparer, peut-être. Pour la cérémonie d’ouverture je dirais que c’est un peu la même chose. Nous sommes dans un moment où la France accueille le monde, où on voit passer les athlètes, et où à la fin on va compter les médailles.

Le cahier des charges consistait quand même à parvenir à montrer quelque chose qui puisse nous rendre fiers. Pour l’historien que je suis, il eût été simple de dire non. Cela m’aurait été assez facile de trouver des arguments pour dire que je n’étais pas là pour cela. Mais de vous à moi, j’ai travaillé sur cette question de la fierté, de l’émotion d’appartenance, du rapport entre l’ici et l’ailleurs. Par rapport à ce que peut encore l’histoire de ce pays, cette capacité à vivre ensemble, malgré tout, à redonner confiance dans la capacité que chacune et chacun, précisément parce que nous sommes différents, a d’écrire notre propre histoire, et qu’il n’y a pas d’autre histoire nationale que celle qui s’écrit ainsi. C’est cela le grand récit, notre vrai roman national. C’est la mise en mouvement d’une histoire qui va vers son projet plutôt que de réciter, en ânonnant, le récit de ses origines, une nation qui va effectivement vers son point d’aboutissement qui demeure son projet politique : comment nous voulons vivre avec ceux qui sont là.

Nous voulions que cette idée paraisse au grand jour et que les gens en ressentent, je n’ai pas honte de le dire, une fierté. C’est d’ailleurs le mot qui nous revient le plus souvent de la part des spectateurs. Il fallait d’une certaine manière réorienter la fierté. Voyez l’émotion que cela suscite : elle n’est évidemment pas unanime, mais elle a rarement été aussi partagée. On entend quoi ? « On est fiers », « c’est un beau moment », « ça nous fait du bien », « on peut encore faire de belles choses ensemble », « ça me réconcilie avec notre pays ». Ce vocabulaire émotionnel exprime une joie politique.

C’est la mise en mouvement d’une histoire qui va vers son projet plutôt que de réciter, en ânonnant, le récit de ses origines, une nation qui va effectivement vers son point d’aboutissement qui demeure son projet politique : comment nous voulons vivre avec ceux qui sont là.

Patrick Boucheron

L’un des moments les plus impressionnants de la cérémonie d’ouverture a vu Aya Nakamura chanter et danser avec la garde républicaine sur le Pont des Arts, devant l’Institut de France. Comment avez-vous préparé cette séquence qui avait suscité par anticipation des polémiques particulièrement virulentes en France ?

Oui, et comme par hasard c’est cette séquence qui a fuité et qui a suscité, par avance et par principe, un torrent de haine. Nous étions alors extrêmement mal à l’aise. Nous avions honte d’exposer à un tel flot de racisme la plus écoutée des artistes francophones dans le monde. Mais nous n’avons pas reculé. Et surtout : Aya Nakamura a bravé l’offense. Nous avons voulu réaliser cette séquence sans provocation, calmement. Il faut quand même admirer Aya Nakamura qui a fait ce qu’elle avait à faire. Toute l’équipe artistique l’a accompagnée, pour la mettre en scène avec la garde républicaine. Et chacun peut reconnaître que ce fut un moment puissant, réjouissant, énergique. Aya Nakamura n’a pas mis le feu à l’Académie française, elle l’a illuminée de mille feux, elle l’a magnifiée, elle a fait danser la garde républicaine qui allait vers elle. Qui accueille qui dans ce cas ? On se retrouve sur un pont, et on danse. Et à la fin, tout le monde est gagnant.

Cette image-là peut être un point d’arrêt. Peut-être pourrions-nous, à partir d’elle, cesser de se laisser intimider par une droite identitaire qui parle très fort sur les réseaux sociaux, mais qui représente qui et quoi ? Elle nous dit que nous sommes hors sol — mais le sol, il est là. Et même quand il est glissant, il y a des jeunes qui — quel que soit leur corps, leur origine, leurs difficultés de vie — dansent dessus, et nous éclaboussent de leur énergie. Voilà ce que nous avons vu. Et elle, Aya, elle danse, et elle fait danser la garde républicaine. Je veux croire, et je commence à le savoir, que cette image-là, Aya Nakamura qui fait danser la garde républicaine, qui chante ses propres chansons en les mixant avec Aznavour — « Je ferais mieux d’aller choisir mon vocabulaire, pour te plaire, dans la langue de Molière » — cette image-là, elle peut nous rassembler toutes et tous.

Il serait difficile de continuer cette conversation sans passer par un détour contrefactuel. L’histoire que vous avez cherché à raconter, les emblèmes et les symboles qui y figurent, auraient-ils eu un sens différent dans le cas où le Rassemblement national avait réussi à s’emparer du pouvoir ? Comment avez-vous intégré ou anticipé cette possibilité ?

Il était impossible de l’anticiper puisque pour des raisons évidentes de production, au moment où cette hypothèse commence à inquiéter et angoisser nombre de personnes, donc au début du mois de juin, nous n’avons pas d’autre solution que de présenter, sauf scénario catastrophe, la cérémonie que nous avions préparée. Est-ce que quelques-uns d’entre nous dans cette hypothèse avaient imaginé de subvertir symboliquement quelques-uns de ces tableaux, car on sait qu’il suffit de gripper visuellement un petit rouage pour faire dévier la signification d’une scène ? Ce n’est pas exclu. Mais je ne veux pas en parler ici — car de toute façon, ce n’est pas ce qui s’est passé.

Ce qui m’intéresse aujourd’hui comme historien, c’est ce que vous appelez le contrefactuel. De toute façon, cela n’a pas eu lieu, donc on ne saura jamais ce que cela aurait pu donner. On ne saura jamais si les conditions politiques étaient réunies ou pas pour faire ce que nous avions pensé, mais on sait en revanche que la même chose, en l’occurrence ici la même image, produit des effets différents dès lors que le contexte change.

Prenez la cavalière. Sans doute, on l’a dit, peut-elle ressembler à Jeanne d’Arc. En tous cas on ne l’excluait pas. Ces symboles-là, ces emblèmes comme le dit Thomas Jolly, il n’y a pas de raison de les laisser à l’extrême droite identitaire — et dans le cas de l’instrumentalisation de Jeanne d’Arc, on pourrait en parler longtemps. Mais il est vrai que si c’était cette extrême droite identitaire qui était au pouvoir à ce moment-là, c’était une autre histoire, que l’on envisageait avec effroi. Encore une fois, cela n’a pas eu lieu.

Je ne sais pas ce que peut une cérémonie. Mais, dans un rapport benjaminien aux images, je ne peux m’empêcher de les voir comme des apparitions et des immobilisations qui, je l’ai dit, peuvent constituer des points d’arrêt — « lorsque la pensée s’arrête tout d’un coup dans une constellation saturée de tensions ». Nous avons voulu donner à voir un portrait un peu ressemblant du moment que nous vivons. Du moment, c’est-à-dire des fragments de passé dont est fait ce présent, mais aussi des éclats de futur qu’il laisse deviner. Comment voulons-nous vivre ensemble ? Et avec qui, avec quoi on fait cela ? La réponse : on fait avec ce que l’on a, c’est-à-dire nos différences. Dans cette ville, blessée, et éprouvée, rien ne se ressemble mais tout peut s’assembler. Il pleut ? Ça ira, ça va aussi.

Car nous ne sommes pas à Pékin en 2008, où la cérémonie d’ouverture des JO prenait des allures d’une manifestation de puissance. C’est un joyeux bordel. C’est la France. Et de toute façon, il n’y a pas de plan B comme il n’y a pas de planète B. On fait avec ce qu’on a. Et on a donné à voir, je pense, d’une manière assez forte une image qui nous montre que l’extrême droite ne peut pas gagner toutes les batailles, et que celle-là, elle ne l’a pas gagnée. Il faudra s’en souvenir. Pas simplement pour dire qu’on l’a gagnée, mais pour faire quelque chose de cette victoire fugace.

Nous avons voulu donner à voir un portrait un peu ressemblant du moment que nous vivons. Du moment, c’est-à-dire des fragments de passé dont est fait ce présent, mais aussi des éclats de futur qu’il laisse deviner. Comment voulons-nous vivre ensemble ?

Patrick Boucheron

Non seulement nous avons montré ce que nous avons montré, mais cela a été partagé et reçu. Arrêtons donc de nous laisser apeurer ou impressionner. Si effectivement, nous avons de manière si large — je me trompe peut-être mais c’est ce qui semble avoir lieu — ému tant de gens sans faire de concessions, en proposant une histoire polyphonique, ouverte, diverse, peuplée, entraînante, et bien, à partir de maintenant, ne l’oublions pas. Il faudra en tenir compte. C’est un moment et ça, ça a eu lieu.

Dans Middle England, Jonathan Coe fait de la cérémonie d’ouverture de Londres un moment enchanté de communion entre toutes les âmes de l’Angleterre. Comme dans une tragédie grecque, ce moment devient l’apogée d’une hybris, d’une fierté qui se brise dans les fractures de l’identité britannique du Brexit. Alors que la cérémonie joue et déjoue les clivages de la société française, ne courons-nous pas ce risque ?

C’est pour cette raison qu’il n’est pas question pour moi de communier dans je ne sais quel optimisme béat. Nous sommes les filles et les fils du désenchantement. En particulier de 1998, de la France black-blanc-beur et de ses promesses trahies. Jonathan Coe nous prévient de ce danger et cela a compté pour nous quand nous construisions le récit. C’est parce que nous sommes prévenus que nous ne nous laisserons peut-être pas, cette fois-ci, à nouveau griser par ce qu’il y a d’enfantin dans le désir de s’accrocher à l’espoir que suscite une fête. Les réjouissances ne font pas l’histoire, mais il est rare que les moments forts et féconds de l’histoire ne s’accompagnent pas, cela Marc Bloch l’avait dit, de puissants rituels publics.

Plus profondément, c’est pour cette raison que je ne parle pas de victoire. Je dis simplement qu’on n’est pas défaits, que l’on n’a pas perdu, que l’on n’est pas battus d’avance. De toute façon, ce qui nous attend c’est une situation politique des plus inquiétantes, et pas seulement en France, mais aussi aux États-Unis et en Europe, où il va falloir que celles et ceux qui défendent une vision progressiste de l’histoire ne finissent pas par se laisser convaincre eux-mêmes qu’ils ne parlent qu’à eux-mêmes. Ce n’est pas vrai. C’est manifestement plus large qu’on ne le pense. Nous devons continuer à prévenir le danger.

Jonathan Coe nous prévient de ce danger et cela a compté pour nous quand nous construisions le récit. C’est parce que nous sommes prévenus que nous ne nous laisserons peut-être pas, cette fois-ci, à nouveau griser par ce qu’il y a d’enfantin dans le désir de s’accrocher à l’espoir que suscite une fête.

Patrick Boucheron

L’une des difficultés de l’exercice auquel vous vous êtes prêté est d’écrire un spectacle destiné à un public planétaire. Avec à la fois le risque de vous limiter à un consensus mou et celui de ne parler qu’à une partie de ce public hétérogène, en crispant ou en blessant une partie. On sait que ce qui peut paraître banal à Paris peut choquer ailleurs. Comment avez-vous intégré cette dimension à votre travail ?

Nous ne voulions nullement faire la leçon au monde. Nous partions de la prémisse que la France n’était plus en mesure de le faire — et tant mieux parce que c’est comme cela que je l’aime, dans sa vulnérabilité —, ni depuis ses valeurs d’universalité, même si nous en parlons quand même beaucoup, ni au nom de la liberté de mœurs.

Car nous sommes toujours dans la même position, paradoxale : les aventures de la liberté se relancent régulièrement à Paris et même si nous savons que tant de fois nous les avons trahies, qu’en maintes occasions, nous ne nous sommes pas portés à la hauteur de leurs espérances, le monde nous les renvoie.

On dit que Paris est le lieu de la liberté, d’une forme de la libération des mœurs, notamment de la mixité, de la diversité, de l’inclusivité. Le piège, on le sait, c’est d’être libre par procuration pour un monde qui n’en veut pas. Donc, quand on accueille le monde, on doit lui dire quelque chose, mais on doit aussi être respectueux de ses valeurs et de sa culture, d’autant plus que c’est une parade des athlètes et que ces athlètes viennent du monde entier. Il fallait donc un mélange, difficile à trouver, de retenue et d’audace. Nous n’allions tout de même pas éviter de dire qui nous sommes. « Liberté » traite effectivement de la liberté d’aimer. Cela revient régulièrement, et jusqu’à l’hymne à l’amour du final. Cela passe par la littérature et par une scène filmée à la Bibliothèque nationale où les feuilles des livres pleuvent non parce qu’on les démembre mais parce qu’ils volent vers d’autres horizons, pour, littéralement, nous délivrer. Dans cette manière de faire rimer livre et liberté, il y a à la fois une défense de la culture française, de Marivaux à Annie Ernaux, et une manière aussi un peu ironique de ne pas être dupe de ce prétendu héroïsme de la libération des mœurs.

Nous sommes toujours dans la même position, paradoxale : les aventures de la liberté se relancent régulièrement à Paris et même si nous savons que tant de fois nous les avons trahies, qu’en maintes occasions, nous ne nous sommes pas portés à la hauteur de leurs espérances, le monde nous les renvoie.

Patrick Boucheron

On savait évidemment que certaines images étaient choquantes. Les chaînes de télévision nationales avaient accès à un guide qui présentait en détail la cérémonie, donc elles savaient ce qui s’y passe peu de temps à l’avance, avec la possibilité de décrocher.

Nous parlons à tout le monde, mais on ne peut pas parler à tout le monde du même monde. Ou alors, on organise une cérémonie globalisée qui se réduit à quelques valeurs très vagues et essentiellement commerciales. Nous ne voulions évidemment pas faire un hub publicitaire où chacun se retrouverait dans le plus petit dénominateur commun. Nous voulions faire récit de notre dispersion.

Au lendemain de la cérémonie, une polémique qui est portée par des figures aussi différentes que Jean-Luc Mélenchon, les évêques de France ou Elon Musk, s’est installée à propos d’un tableau assimilé à la Cène, en y voyant une attaque contre le christianisme. Avez-vous cherché à mettre en avant le blasphème ? Quelle est votre réaction ?

Ni blasphème ni moquerie. D’ailleurs, si l’on veut bien cesser d’être de mauvaise foi, on doit admettre que nous ne nous moquons de personne, sinon de nous-mêmes. Et encore : il peut y avoir de l’humour, de l’auto-dérision, mais certainement pas le désir de moquer, qui est totalement étranger au répertoire émotionnel de Thomas Jolly. Il a dit ce qu’il y avait à dire sur cette Cène subliminale, et je renvoie à ses déclarations. Rien, dans le scénario initial, ne l’évoque explicitement. Nos références étaient plutôt de jouer des connotations dionysiennes — et du fil qui se tisse entre la Grèce olympique et Paris car Dionysos, ou plutôt Denis, est le père de Sequana. Ainsi, cette grande table est un festin des Dieux, qui devient le podium d’un défilé de mode déjanté.

C’est alors que, dans l’énergie chorégraphique de cette grande scène trans (où il y a à la fois de la transe et de la transformation), les images crépitent et s’affolent, du fait du talent et de l’imaginaire propre des chorégraphes. Et c’est à la faveur d’un arrêt sur image, presque d’une image volée à leur grand flux, que sous un certain angle (car je rappelle que la scène est bi-frontale et mobilise des dizaines de danseuses et de danseurs), à un moment du set de Barbara Butch, on peut voir une interprétation de la Cène peinte par Léonard de Vinci à Santa Maria delle Grazie à Milan à la fin du XVe siècle — il se trouve que je connais un peu le sujet pour y avoir travaillé en historien.

Nos références étaient plutôt de jouer des connotations dionysiennes – et du fil qui se tisse entre la Grèce olympique et Paris car Dionysos, ou plutôt Denis, est le père de Sequana. Ainsi, cette grande table est un festin des Dieux, qui devient le podium d’un défilé de mode déjanté.

Patrick Boucheron

Si c’était le cas, ce ne serait qu’une des très nombreuses réinterprétations pop de ce motif, dont la culture populaire s’est emparée depuis longtemps. Cette polémique peut évidemment intéresser l’historien des images : si je dis qu’on doit les laisser aller là où elles veulent, je ne peux prétendre que les gens ont tort de voir ce qu’ils ont vu puisque par définition le sens d’une image déborde toujours l’intention de celui qui l’a voulu ou imaginé. Maintenant, ne soyons pas naïfs : cette polémique est tout sauf spontanée, l’image en question n’aurait choquée personne si certains ne l’avaient pas faite advenir en la montrant du doigt, elle n’aurait blessé personne si on ne s’était pas acharné à la prétendre blessante. Et qui ça on ? Ceux qui ont intérêt à cliver, à séparer, à désunir. Ils étaient furieux de voir que la cérémonie produisait une émotion puissante et généralisée, ils s’engouffraient dans la brèche pour manifester cet art de détester dont ils sont les virtuoses, et qu’on leur laisse bien volontiers.

Et puis là encore, ne nous voilons pas la face : trouvait ici à s’exprimer l’homophobie ordinaire. On sait très bien que le monde est, par rapport aux histoires d’amour, loin d’être unanime. Malgré tout, on est redevable à la jeunesse. Et la jeunesse de ce pays a aussi besoin qu’on lui délivre un message — et non seulement de ce pays, mais aussi de beaucoup de pays. C’est l’ensemble du tableau « Festivité » qui m’a personnellement emballé — et je le dis d’autant plus volontiers que je n’y suis pour rien, c’est vraiment une œuvre chorégraphique — parce qu’il projette, en rythmes, ce qu’il y a d’irrésistible dans un regroupement de corps jeunes qui, là encore, affrontent l’adversité.

Ne soyons pas naïfs : cette polémique est tout sauf spontanée, l’image en question n’aurait choquée personne si certains ne l’avaient pas fait advenir en la montrant du doigt, elle n’aurait blessée personne si on ne s’était pas acharné à la prétendre blessante.

Patrick Boucheron

Plusieurs tableaux ont été censurés. Au Maroc, par exemple, la télévision montrait parfois en lieu et place des plans fixes du Louvre. S’agit-il d’un élément que vous aviez pris en compte et préparé ? Comment comprenez-vous cette censure ?

On pouvait s’y attendre. Cependant, à ma connaissance, aucune instruction n’a été délivrée en la matière. Nous sommes dans une situation un peu particulière, liée au fait que c’est Paris qui accueille les Jeux Olympiques, mais que la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques est une cérémonie organisée par Paris 2024 et le CIO, donc ni la ville de Paris, ni l’État français. La règle du CIO est d’envoyer au monde entier ce qu’on appelle un « signal global » par leur filière de diffusion OBS. Nous n’avons pas choisi le réalisateur, qui a été désigné par OBS. Et le montage obéit à ses propres règles : il faut par exemple faire voir à parts égales toutes les délégations et les pays qui diffusent ces images télévisées n’ont pas le droit à des décrochages nationaux, à l’inverse des compétitions où chaque pays peut regarder plus intensément ce qui l’intéresse. Donc là, on est un peu coincé. Encore une fois, si on avait absolument voulu que tout le monde voit la même chose au même moment, sans risque de censure — ce qui peut être effectivement une belle idée universelle —, on aurait fini par se ramener à peu de choses.

Nous avons donc voulu parler d’universel, mais sans être dans l’universel surplombant. Il ne s’agissait absolument pas d’imposer cette vision du monde, celle du Paris vécu par les Parisiennes et les Parisiens, mais plutôt effectivement ce que Souleymane Bachir-Diagne, à la suite de Maurice Merleau-Ponty, appelle un universalisme latéral, horizontal, qui prend en compte la diversité des points de vue. C’est là que l’on rejoint la question théâtrale : du spectacle vivant qui ménage une diversité de points de vue.

Si la censure télévisuelle peut être contournée par la double circulation des images sur le web, les smartphones et réseaux sociaux permettent également une production de l’image qui vient directement des athlètes. Nous avons ainsi assisté à un moment sans doute inédit dans l’histoire des cérémonies d’ouverture, la commémoration du 17 octobre 1961 par les athlètes algériens depuis leur bateau voguant sur la Seine. Est-ce que ce moment fait partie de choses que vous aviez prévues, ou est-ce une surprise pour vous ?

Ce n’était évidemment pas prévu. Mais je suis très heureux, comme historien et comme citoyen, qu’une des images que nous allons retenir de cette cérémonie ait été produite, pensée et voulue par les athlètes algériens eux-mêmes en pleine conscience de ce qu’ils faisaient et en responsabilité.

Évidemment, toute notre idée c’était que la cérémonie ne soit surtout pas une ode à la puissance. Puissance militaire, puissance étatique, puissance historique ou identitaire, je pense qu’on a compris que ce n’était pas tout à fait notre genre. Dès lors, il fallait intégrer les difficultés — et c’est peu de dire que nous en avons eues. Je n’ai jamais travaillé dans un contexte aussi complexe, qui accumulait les contraintes de tout ordre — politiques bien entendu, mais aussi sociales, organisationnelles, techniques, économiques, environnementales… C’était le jeu. Si je veux rester seul maître à bord, et être pleinement responsable de ce que je fais, il m’est facile de rester chez moi et d’écrire des livres. Donc je n’ai jamais fait quelque chose d’aussi difficile sans doute — c’est-à-dire que je n’ai jamais fait quelque chose d’aussi intéressant.

Toute notre idée c’était que la cérémonie ne soit surtout pas une ode à la puissance.

Patrick Boucheron

Et puisqu’à présent nous sommes soulagés, heureux et, pourquoi le cacher, fiers d’avoir surmonté toutes ces difficultés, ce qui peut nous guetter est l’expression également hautaine de la toute-puissance et de la liberté créatrice. Nous avons pensé à certaines choses, nous en avons imaginé d’autres, et tout cela s’est concrétisé ; les gens l’ont vu et très nombreux disent que cela leur a plu.

Sauf qu’il y a toujours une part d’aléa et qu’il faut, je l’ai dit, respecter l’autonomie des images. Je suis très heureux, et à titre personnel d’autant plus que je n’y suis pour rien et que nous n’étions pas au courant ; qu’il y ait eu cette cérémonie clandestine, ou du moins subreptice, dans la cérémonie.

Y a-t-il des choses que nous n’avons pas vues et que vous auriez voulu nous montrer ?

Parmi les choses que vous n’avez pas vues (je parle là d’états antérieurs du scénario, qui ont « chuté » il y a plus d’un an), il y avait un tableau qui s’appelait « Modernité », autour du musée d’Orsay, qui donnait à voir l’invention de la photographie et du cinéma — et dont il ne reste qu’une séquence filmée où l’on voit Méliès et le Petit Prince, entre autres. Nous avions imaginé une séquence très belle, mais beaucoup trop chère et trop compliquée techniquement, où des montgolfières partaient dans le ciel, tandis que l’on projetait sur celles-ci différents films, des frères Lumière à la Nouvelle vague, et au-delà jusqu’au cinéma contemporain. Elle se terminait justement par des images des réseaux sociaux, des révolutions en cours, c’est-à-dire de l’usage citoyen du smartphone. Mais d’une certaine manière, si on n’a pas pu le faire en grand, je suis vraiment très heureux que quelque chose qui aille dans cette direction ait été fait par les athlètes algériens, malgré tout, et de manière imprévue.

Vous avez dit que vous ne vouliez pas faire une ode à la puissance, mais une forme de paradoxe apparaît. Vous avez mis en scène un spectacle qui promouvait l’olympisme, donc la paix, la fraternité. On dansait sur des ponts et on dépassait les murs. Mais pour rendre ce spectacle possible, il a fallu ériger des barrières dans tout Paris. Il a fallu déployer des dizaines de milliers de soldats, rendre inaccessible 5 % de la ville. Ne peut-on pas y voir comme une métaphore, peut-être, de la situation de l’Europe. Dans un monde cassé, pour faire la paix, pour être libre, faut-il s’armer et construire des murs ? Faut-il revoir justement notre relation à la puissance ?

Évidemment, nous savions cela et nous aurions pu le refuser par principe — or par principe, je respecte les principes. Nous savions que les Jeux Olympiques seraient aussi un grand moment d’expérimentation des techniques nouvelles de la société de surveillance, avec les fameux QR Codes, les drones et les contrôles biométriques. Si vous étiez à Paris ces dernières semaines — moi j’y ai quand même pas mal circulé — vous avez sans doute remarqué qu’il y avait bien tout cela, mais que ces tendances sécuritaires pénibles et inquiétantes étaient tempérées par une certaine approximation des forces de l’ordre qui, par mauvaise volonté, maladresse ou au contraire par désir de ne pas gâcher la fête, n’imposaient pas vraiment des contrôles drastiques. Disons que nous ne sommes pas encore tout à fait — et c’est heureux — dans un roman d’Alain Damasio.

Je ne sous-estime pas les dangers de ces atteintes à la liberté de circuler, et nous devons bien être conscients du fait que s’il faut défendre l’État de droit contre la société de surveillance, cet État de droit est aussi un état de vigilance — il ne se soutient pas de lui-même ; il ne tient que si les citoyens tiennent à lui. Voici pourquoi il était important de rappeler lors de cette cérémonie (pas seulement dans ce qu’elle représentait, mais dans la manière dont on se l’appropriait, dont on souhaitait la vivre) que nous vivons dans un pays où l’on discute et où l’on se dispute. Maintenant, il y a ce paradoxe que vous dites sur l’Europe et la puissance. Lorsque le drapeau européen surgit, c’est à un moment où notre narration bascule dans un tableau qui s’est longtemps intitulé « Anxiété » et qui s’appelle finalement « Obscurité ». Il aurait pu être encore plus noir, pour décrire ce monde en crise, au bord de chavirer. On ne l’a pas bien vu lors de la cérémonie, là encore pour des raisons techniques — le plafond nuageux était trop bas pour que les plans vus du ciel soient assez clairs. Mais c’est une scène où les jeunes gens dansent sur une barge faite d’écrans où se mixent différentes images, plus ou moins abstraites, mais évoquant les dérèglements climatiques et les dangers environnementaux, tout ce qui blesse la planète. Le sol devient instable, se craquèle, les danseurs et danseuses tombent les uns après les autres, séparés. Et c’est sur un fragment détaché de ce volcan au bord duquel l’on dansait que Juliette Armanet, accompagnée de Sofiane Pamart et son piano en feu, interprète Imagine.

Il y a ce paradoxe que vous dites sur l’Europe et la puissance. Lorsque le drapeau européen surgit, c’est à un moment où notre narration bascule dans un tableau qui s’est longtemps intitulé « Anxiété » et qui s’appelle finalement « Obscurité ». Il aurait pu être encore plus noir, pour décrire ce monde en crise, au bord de chavirer.

Patrick Boucheron

Parmi les réactions mondiales, celles qui proviennent des États-Unis structurent évidemment la perception occidentale. Elles ont une double matrice. D’un côté plus positif, on remarque l’enthousiasme, la claque d’un spectacle aussi puissant2. Tout le monde s’accorde à dire que vous avez placé la barre très haut. Los Angeles accueillera les JO en 2028 et on se demande comment ils pourront faire mieux. De l’autre côté, on a vu dans la cérémonie l’épicentre français d’une « guerre culturelle mondiale » que Trump et ses nombreux soutiens cherchent à mener avec des relais aussi différents que le propagandiste poutinien Alexandre Douguine3 ou Viktor Orbán. La cérémonie aurait ainsi montré « la décadence de l’Occident ». Le « woke anti-chrétien » s’oppose ainsi à une identité française « blanche et chrétienne » : le Puy-de-Fou contre Philippe Katerine ou Aya Nakamura. Est-ce que ce type de construction d’un récit dans lequel on aurait une offensive qui suscite une contre-offensive est quelque chose que vous avez cherché à rejouer ou à déjouer ? Pensez-vous y être parvenu ?

Il est intéressant de voir comment la capitale de la fiction qu’est Los Angeles se déclare impressionnée par la puissance imaginante parisienne, c’est-à-dire sa capacité à créer, elle aussi, des images et des fictions. Mais les cérémonies d’ouverture des JO ne sont pas soumises à la compétition. La question n’est pas de savoir si l’on doit faire mieux, plus grand, plus haut. Parmi les cérémonies d’ouverture qui m’avaient beaucoup touché, il y a celle d’Athènes en 2004, par son humilité et son intensité. Nous ne sommes donc pas condamnés à une surenchère spectaculaire.

Votre deuxième question s’entend dans un contexte franco-français. J’ai mené avec Mohamed el Khatib — avec qui je travaille sur d’autres projets de spectacles populaires — une enquête au Puy du Fou pour voir, et pour voir sincèrement, ce qui marchait. Et pour m’étonner d’ailleurs du fait que si l’on associe en règle générale le succès populaire aux grosses ficelles, le Puy du Fou ne tire pas sur des grosses ficelles. Il ne glorifie pas le roman national comme on pourrait s’y attendre, avec son lot de gloires et de grands hommes, mais au contraire une histoire désespérée, proche de la martyrologie chrétienne, plaçant d’emblée ses visiteurs du côté des perdants de l’histoire — depuis les Chrétiens déchiquetés par les lions dans les cirques romains jusqu’aux poilus mourant dans les tranchées, en passant bien entendu par les Vendéens massacrés par les Bleus — tout en s’enivrant de ce sentiment d’impuissance face à une décadence présentée comme ancienne et inéluctable. C’est un objet qui est intéressant à penser, à condition de le penser de manière respectueuse du fait que c’est un immense succès populaire.

J’y fais allusion dans les dernières pages de mon livre intitulé Le temps qui reste4, où je parle également du travail de Boris Charmatz, qui a mis en scène L’histoire mondiale de la France, dans un spectacle de danse qui s’appelait « La Ruée ». Ce qui m’avait impressionné était alors l’évidence de cette énergie si généreuse : en voyant cette mise en scène de corps jeunes qui se laissent traverser par l’histoire, en les voyant s’exposer ainsi, je me disais qu’il y avait là quelque chose d’apparemment vulnérable qui était en fait indestructible. Quand j’écrivais ces lignes, je savais ce qu’on allait voir le 26 juillet 2024, mais je n’avais pas encore le droit de le dire.

Alors au moment où on décide finalement de révéler que nous sommes les autrices et les auteurs de la cérémonie, le 15 juillet donc, onze jours avant son déroulement, quand on nous pose la question de savoir si ce que nous avons fait est l’anti-Puy du Fou, nous répondons, pour simplifier, que oui. Parce que notre spectacle n’est pas contre-révolutionnaire, parce qu’il ne déroule pas l’histoire immobile d’une nation éternellement identique à elle-même, parce qu’il prend le pari d’une histoire en mouvement. Mais une fois que l’on a dit cela, on ne va pas en faire une obsession. J’ai vu que le jour même de la cérémonie d’ouverture, C8 diffusait en boucle un documentaire sur le Puy du Fou. Eux semblent donc intéressés par le rapprochement. Nous, moins.

Notre spectacle n’est pas contre-révolutionnaire, parce qu’il ne déroule pas l’histoire immobile d’une nation éternellement identique à elle-même, parce qu’il prend le pari d’une histoire en mouvement.

Patrick Boucheron

Le Puy du Fou est un immense succès, français et européen, qui pourrait devenir mondial. Nous avons fait autre chose, la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. Disons tranquillement que pour l’instant, on n’est pas tout à fait dans la même catégorie. Ce qui nous intéresse, et ce qui intéresse Thomas Jolly, est ce qui réconcilie la pop culture avec le répertoire classique. Un point qui n’a pas été assez souligné, mais qui me paraît intéressant : tous les scénographes de Thomas Jolly sur ce spectacle comme sur Starmania ou son Roméo et Juliette sont des scénographes d’opéra. Les organisateurs de Paris 2024 ont donc choisi quelqu’un qui a mis en scène Shakespeare et Sénèque et qui sait s’adresser aussi à des millions de personnes Thomas Jolly veut faire un théâtre populaire et ambitieux. Nous sommes nombreuses et nombreux à défendre la possibilité d’une histoire savante et populaire. C’est là que nous nous retrouvons.

Pour l’instant, le Puy du Fou reste effectivement le spectacle historique le plus populaire en France, mais nous avons montré que nous ne sommes pas condamnés à répéter ce modèle. Nous pouvons — et je dirais même que nous devons désormais — en inventer un autre. Ce que l’on a montré semble en effet susceptible d’émouvoir beaucoup de monde. Soyons beaux joueurs, ce n’est pas une compétition, ni avec Los Angeles, ni avec le Puy du Fou. Et soyons surtout réalistes. La France est ce pays où, contrairement à ce que croient les éditorialistes de la « bollorosphère », beaucoup de gens peuvent sincèrement aimer à la fois le Puy du Fou et ce que nous avons proposé. C’est à eux que nous devons nous adresser. Si l’on veut sortir de la tenaille dans laquelle nous sommes politiquement, c’est la priorité que nous devons considérer aujourd’hui.

Pour l’instant, le Puy du Fou reste effectivement le spectacle historique le plus populaire en France, mais nous avons montré que nous ne sommes pas condamnés à répéter ce modèle.

Patrick Boucheron

Bien sûr, les doctrinaires identitaires n’ont aucun intérêt à ce que les gens se déplacent librement d’une référence à l’autre. Alors on les assigne à leur place, et à une seule. C’est ceci ou cela. Si vous n’êtes pas un bobo parisien inévitablement woke et naturellement hors-sol et que vous avez aimé la cérémonie d’ouverture des JO, c’est que vous avez mal compris, ou mal vu. Alors on va vous expliquer. C’est ce que font tous ceux qui se déchaînent sur cette cérémonie, sur telle ou telle interprétation, sur telle ou telle image. Ils n’avaient pas besoin de voir Aya Nakamura sur le Pont des Arts pour savoir qu’ils allaient devoir la haïr — même s’ils restèrent assommés quelques heures par l’enthousiasme collectif que la scène suscitait, y compris sans doute parmi nombre de leurs partisans. J’avoue avoir été accablé par la rapidité avec laquelle la presse, toute la presse, après avoir reconnu (et parfois même célébré) le très large succès populaire rencontré par la cérémonie, se faisait malgré tout l’écho des quelques piques désespérément prévisibles des essayistes et idéologues de plateau télévisé et de réseaux sociaux. Il est apparemment difficile de se sevrer de ces shoots quotidiens de fiel. Et si on tentait malgré tout ? Et si on commençait à ne plus se laisser intimider ?

Après cette longue conversation, nous aurions envie de vous demander, dans la tradition du théâtre classique français, de nous proposer une synthèse extrême de ce récit. Quel est pour vous l’argument général de la cérémonie d’ouverture ?

Si j’avais à dire l’argument, d’un mot, de ce que tout ce récit a suggéré, de ce qu’il nous a permis d’imaginer, ce serait quelque chose comme : « Allez, courage, ça ira, nous avons dans notre passé et dans notre aujourd’hui encore bien des ressources d’intelligence et d’inventivité pour relancer le destin de ce pays. Alors prenons la ville, et son passé, et son peuple, prenons-les comme ils sont, dans leur incroyable diversité. Nous sommes différents, mais nous ne voulons pas vivre séparés. Et contre tous ceux qui veulent nous isoler, nous diviser, nous cliver, nous disons que nous allons vivre ensemble ».

Mais je me permets d’ajouter que cet argument se déploie sur quatre cérémonies. Nous sommes juste au début des Jeux olympiques, et c’est dans ce cadre d’intelligibilité qu’il convient de raisonner. Pour préciser mon rôle, je suis donc co-auteur de la cérémonie d’ouverture, mais seulement consultant sur la cérémonie de clôture et d’ouverture et de clôture paralympiques. Il convient donc de voir ce récit jusqu’au bout, car en tant qu’homme de théâtre, Thomas Jolly (qui est quant à lui le directeur artistique de l’ensemble) sait ce qu’est un argument, mais sait aussi ce qu’est une résolution dramatique. Rendez-vous donc le 11 août au Stade de France, pour la cérémonie de clôture. C’est là que nous aurons la suite de l’histoire. Ce sera un moment archéologique, donc post-apocalyptique. Et puis ensuite, il y aura les Jeux paralympiques et on sera encore dans un autre moment.

« Allez, courage, ça ira, nous avons dans notre passé et dans notre aujourd’hui encore bien des ressources d’intelligence et d’inventivité pour relancer le destin de ce pays. Alors prenons la ville, et son passé, et son peuple, prenons-les comme ils sont, dans leur incroyable diversité. Nous sommes différents, mais nous ne voulons pas vivre séparés. Et contre tous ceux qui veulent nous isoler, nous diviser, nous cliver, nous disons que nous allons vivre ensemble ».

Patrick Boucheron

Nous avons un plan. Pas pour le pays, mais en tout cas pour ces cérémonies. En tous cas, une chose est certaine. Contre tous ceux qui désespèrent, et surtout contre ceux qui font commerce politique de nos désespérances, il faut continuer à dire, crânement, ce que la cérémonie du 26 juillet 2024 exprimait à sa manière, par des images, des musiques, des corps dansants et des élans de lumière : notre histoire n’est pas finie.

Sources

- L’entretien a été réalisé le 27 juillet 2024, moins de 24 heures après la cérémonie, et révisé le surlendemain.

- Le New York Times a trouvé une magnifique formule : « The producers proving an old rule of entertainment : If you’ve got an Eiffel Tower, flaunt it ».

- Alexandre Douguine a commenté la cérémonie par ces mots que nous traduisons en français : « L’ouverture des Jeux olympiques de 2024 à Paris est le jugement final de la civilisation occidentale moderne. L’Occident est maudit, c’est une évidence. Quiconque ne prend pas immédiatement les armes pour détruire cette civilisation satanique, sans précédent dans son effronterie, en est complice. » Nous avons traduit l’intégralité de son intervention ici.

- Patrick Boucheron, Le temps qui reste, Paris, Le Seuil, octobre 2023.