Napoléon de Ridley Scott : de Trafalgar à Waterloo — sans Austerlitz

L'historien de référence des guerres napoléoniennes a vu le film de Ridley Scott. Dans un relevé minutieux des inexactitudes historiques qui émaillent le blockbuster, il pose une question fondamentale : si les producteurs de fiction ont une responsabilité à l'égard de l'histoire, où s'arrête la licence artistique ?

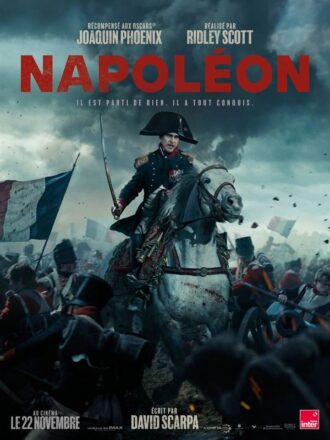

Merde… ! Voilà ce que le général Pierre Cambronne aurait répondu aux Anglais qui le sommaient de se rendre à la fin de la bataille de Waterloo. À l’issue d’une séance du Napoléon de Ridley Scott — une épopée de 157 minutes, d’une valeur de 200 millions de dollars, mettant en vedette Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby — le spectateur est également tenté de jeter un « mot de Cambronne ».

Le film n’est pas sans points forts : il est plein de scènes pittoresques, grandioses et même exubérantes ; bien qu’il ait à plusieurs reprises mis en question la nécessité de l’exactitude historique, Scott a fait ses devoirs en ce qui concerne les détails puisque l’apparat des uniformes, des vêtements et du mobilier napoléoniens est mis en valeur tout au long du film ; Vanessa Kirby brille dans le rôle principal, et les scènes dans lesquelles elle et Phoenix partagent l’écran sont les plus captivantes du film.

Cependant, rien de tout cela ne suffit à compenser le fait que, malgré sa longueur, le film donne l’impression d’être à peine mieux que le profil d’une œuvre — celle de Napoléon. Jeté au galop à travers deux décennies d’histoire, il ne s’arrête que rarement pour explorer la relation tumultueuse des personnages principaux, nous laissant nous demander pourquoi Napoléon reste si profondément amoureux de Joséphine, et si elle s’est jamais vraiment intéressée à lui. Au lieu de cela, le film suit une voie qui est à la fois bizarre et incohérente. Des vignettes lapidaires — dont beaucoup sont des reconstitutions de tableaux célèbres de Jacques-Louis David, Jean-Léon Gérôme, Édouard Detaille, Maurice Henri Orange, Elisabeth Thompson et d’autres — embarquent le spectateur à la suite de la carrière de Napoléon, peignant certains événement clefs, tout en en oubliant d’autres. « Vive la République ! » crient les soldats lorsque Bonaparte est promu général de brigade à Toulon en 1793 ; « Vive l’empereur ! » tonnent les invités du sacre de Napoléon quelques instants plus tard. On nous montre des aperçus de la campagne d’Égypte et du grand incendie de Moscou, mais les campagnes d’Italie, le « bourbier espagnol » ou les campagnes décisives de 1813-1814 ne sont même pas évoquées.

Scott a fait ses devoirs en ce qui concerne les détails puisque l’apparat des uniformes, des vêtements et du mobilier napoléoniens est mis en valeur.

Alexander Mikaberidze

À un moment, Napoléon entre en Russie ; l’instant d’après, il est entouré de ses maréchaux, tandis que son ministre des Affaires étrangères se moque de lui parce qu’il a perdu 600 000 hommes, l’exhortant à signer un acte d’abdication. Scott n’essaie pas d’expliquer qui était Napoléon — un tyran ? un visionnaire ? un « grand méchant » ? — ou ce qu’a pu être son héritage. Rien n’est dit des réformes de Napoléon ni de ses transgressions. Phoenix, l’un des plus grands acteurs de sa génération, cherche la subtilité dans son interprétation de Napoléon et, par moments, il y parvient presque, mais dans l’ensemble, sa performance laisse une impression de platitude. Napoléon n’évolue guère émotionnellement au cours du film et, en l’absence d’un contexte historique plus large, le spectateur reste perplexe quant aux raisons qui ont poussé tant de gens à soutenir cet homme irritable, peu sûr de lui, pétulant et mutique.

« J’ai laissé la lecture des livres au pauvre bougre qui devait écrire le scénario », a récemment déclaré Scott. Il semble que le scénariste ne s’est guère donné de peine. Les dialogues sont superficiels et bourrés de contresens : les journaux français sont inexplicablement publiés en anglais ; l’empereur d’Autriche devient le « prince d’Autriche » ; lors de la rencontre de Laffrey en 1815, Napoléon parle d’abord de la « 5e armée », puis prononce son discours devant les soldats du « 5e régiment ». Les inexactitudes historiques abondent également.

À un moment, Napoléon entre en Russie ; l’instant d’après, il est entouré de ses maréchaux, tandis que son ministre des Affaires étrangères l’exhorte à signer un acte d’abdication.

Alexander Mikaberidze

La scène d’ouverture du film présente Napoléon comme un officier d’artillerie assistant à l’exécution de la reine déchue, Marie-Antoinette, le 16 octobre 1793, alors qu’il n’était pas présent à cet événement, qui s’est déroulé sur la place de la Révolution (l’actuelle place de la Concorde) et non dans l’arrière-cour d’une quelconque résidence parisienne. Trop d’erreurs s’accumulent au fil de l’histoire, mais certaines méritent d’être soulignées. Les événements de la Révolution française, en particulier le 9 Thermidor (juillet 1794), lorsque Maximilien Robespierre et les Jacobins ont été chassés du pouvoir, sont absolument caricaturaux. Paul Barras, qui a quatorze ans de plus que Napoléon et en paraît deux fois plus, n’a pas rencontré le futur général dans une salle annexe de la Convention nationale pour lui demander de prendre la tête de l’artillerie à Toulon. De même, Napoléon a rencontré le jeune Eugène de Beauharnais après les événements du 5 Vendémiaire (octobre 1795), pas avant. La bataille des Pyramides (juillet 1798) s’est déroulée à une certaine distance des grandes pyramides de Gizeh, que Napoléon n’a jamais visées avec son artillerie — quand bien même cette scène constituerait une intéressante métaphore de l’héritage qu’il a laissé dans la région. L’armée mamelouke qui a affronté Napoléon était essentiellement composée de cavalerie, tandis que les fellahins, ces soldats irréguliers que l’on voit dans le film, n’ont pratiquement joué aucun rôle dans la bataille. Napoléon n’a pas décidé de quitter l’Égypte parce que sa femme lui était infidèle ; il en va de même pour sa décision de quitter l’île d’Elbe en février 1815 : Joséphine n’aurait pas pu attendre fébrilement son retour, puisqu’elle était morte depuis neuf mois…

Napoléon ne s’est jamais infiltré dans Toulon pour reconnaître les défenses ; le fort Mulgrave (ainsi que les forts Balaguier et l’Eguillette qui ont joué un rôle crucial dans la victoire française à Toulon) était un ouvrage de terre en bois et en boue, plutôt qu’une fortification massive en pierre, construit de l’autre côté de la baie de Toulon, à une certaine distance du rivage ; il était défendu par les Britanniques mais aussi par des troupes espagnoles et napolitaines. Bonaparte n’a pas eu son cheval abattu sous lui lors de la prise de Mulgrave ; bien que cela ne soit pas montré dans le film, il a été blessé lors de ce combat. C’est du reste pendant cet affrontement qu’il est passé le plus proche de mourir au combat.

Même si David la représente dans son iconique peinture, la mère de Napoléon n’était pas présente au sacre, et elle ne se souciait pas non plus du choix des maîtresses de son fils. Le roi Louis XVIII n’assista pas au Congrès de Vienne, pas plus que les sœurs du tsar Alexandre n’étaient à Tilsit.

Les trois batailles décisives d’Austerlitz, de Borodino et de Waterloo qui sont reconstituées dans le film sont si éloignées de la réalité historique qu’elles en deviennent méconnaissables. Certes, elles mettent en scène des milliers de soldats, des charges de cavalerie spectaculaires, des explosions et des champs de bataille jonchés de cadavres, mais rien de tout cela ne reflète ce que nous savons réellement du passé.

Dans le récit de Scott, Austerlitz se transforme en un piège habilement conçu. Napoléon aurait attiré les forces austro-russes sur un lac gelé avant de tirer au canon sur la glace pour les noyer. Si l’on met de côté ce que cette idée a de ridicule, il faut noter que, sur ordre de Napoléon lui-même, les étangs peu profonds proches d’Austerlitz ont été asséchés après la bataille pour n’y trouver que les cadavres de trois hommes. Voilà pour les scènes de noyade dramatiques du film… La bataille de Borodino est réduite à une charge de cavalerie menée par Napoléon, sabre à la main, alors que cet ancien officier d’artillerie n’a jamais mené de telles charges. Enfin, la bataille de Waterloo a effectivement été livrée sous une pluie battante, mais aucun des deux camps n’a eu recours à des tranchées ou à des abatis. Elle ne s’est pas non plus transformée en une mêlée confuse au corps à corps dans un champ ouvert. Même si Wellington l’avait voulu, aucun tireur d’élite britannique n’aurait été en mesure de tirer sur Napoléon à travers la vaste étendue du champ de bataille. Quant à Napoléon, il n’a pas salué Wellington à la fin de la bataille, et les deux hommes ne se sont jamais rencontrés en personne.

Les batailles décisives d’Austerlitz, de Borodino et de Waterloo sont si éloignées de la réalité historique qu’elles en deviennent méconnaissables.

Alexander Mikaberidze

Et ainsi de suite… En réalité, cette interminable litanie d’erreurs pose la question plus fondamentale de l’importance de de l’exactitude historique dans les films d’époque. Lorsqu’on se demande si les cinéastes ou les écrivains ont une responsabilité à l’égard de l’histoire, il est difficile de définir précisément ce qui constitue une licence artistique acceptable.

Un film ou un roman n’est pas censé être un documentaire ; nous le savons et le comprenons tous. Les écrivains, les réalisateurs et les acteurs ne sont pas censés produire des études pleines de notes de bas de page ; nous voulons qu’ils se promènent, qu’ils imaginent largement et qu’ils expérimentent librement. Mais nous voulons aussi qu’ils soient attentifs à la frontière ténue qui sépare la fiction historique de la farce. Tous les films historiques prennent des libertés avec l’histoire, mais lorsqu’elles sont bien faites, ces œuvres de fiction insufflent une nouvelle vie à des histoires familières, suscitent notre intérêt, nous stimulent et nous éclairent ; elles posent de nouvelles questions et nous obligent à chercher des réponses. Monsieur N. d’Antoine de Caunes (2003) a pris une licence artistique en imaginant une issue alternative à l’exil de Napoléon à Sainte-Hélène, mais il l’a fait en tenant soigneusement compte de l’histoire, ce qui a rendu le film passionnant et agréable à regarder. Il en va de même pour Le souper (1992) d’Édouard Molinaro, qui ne compte qu’une demi-douzaine d’artistes et met en scène un dîner fictif entre deux des plus brillants ministres de Napoléon, Fouché et Talleyrand, au moment de sa seconde abdication.

En revanche, Scott — un cinéaste incroyable qui a produit plusieurs films emblématiques, à commencer par Les Duellistes, qui évoquaient déjà l’épopée napoléonienne — n’a rien apporté de neuf à Napoléon tout en faisant montre d’un mépris colossal pour l’histoire. À le voir, on ne peut que penser à Alexandre Dumas, qui répondait à ses détracteurs : « Si j’ai violé l’Histoire, je lui ai fait de beaux enfants ». Hélas, Ridley Scott ne peut pas en dire autant.