« La mémoire de Pétain s’assourdit », une conversation avec Julian Jackson

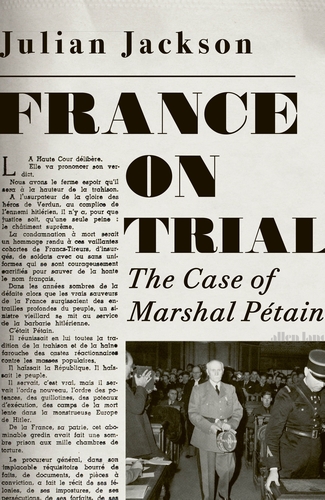

Après sa très marquante biographie de Charles de Gaulle, Julian Jackson est revenu avec nous sur son nouveau livre. France on Trial traite du procès du maréchal Pétain. Alors que la traduction française paraîtra au Seuil en janvier 2024, cette conversation a été l’occasion de revenir sur l’histoire longue de l’extrême droite en France, et les ombres portées laissées par le gouvernement de Vichy.

Quand et comment a-t-il été décidé de juger le maréchal Pétain ? Qu’attendait-on d’un tel procès ?

Julian Jackson

Dès l’arrivée de de Gaulle à Londres le 17 ou 18 juin 1940, il évoque dans l’un de ses premiers discours la nécessité de demander des comptes à ceux qui ont trahi la France.

Mais à ce moment-là, de Gaulle n’est qu’un homme à Londres, sans pouvoir. Pétain, lui, est le gouvernement. Cependant, lorsque de Gaulle commence à diriger une première version de gouvernement provisoire de la France à Alger en 1943, connu sous le nom de CFLN (Comité Français de Libération Nationale), l’une des premières actions de ce comité en septembre 1943 est d’annoncer officiellement que ceux ayant commis des actes de trahison envers la France seront jugés après la libération.

Dès lors, il devient évident qu’un procès aura lieu, et pendant les mois suivants, le gouvernement provisoire commence à définir sa forme. Ce n’est qu’en 1945 qu’ils décident de créer une Haute Cour pour juger non seulement Pétain, mais aussi d’autres figures majeures de la collaboration. Des cours distinctes ont été établies pour traiter différents niveaux d’accusations.

De Gaulle ne souhaitait pas vraiment un procès en personne pour Pétain. Il savait que ce dernier restait populaire auprès de nombreux Français et craignait les divisions que cela pourrait entraîner. Il rêvait d’un procès par contumace. À la Libération, Pétain se trouvait en Allemagne, au château de Sigmaringen, après avoir été enlevé par les Allemands. Lorsque cette situation s’est effondrée, Pétain a trouvé refuge en Suisse. De Gaulle espérait qu’il y reste et souhaitait un procès bref, in absentia.

De Gaulle ne souhaitait pas vraiment un procès en personne pour Pétain.

Julian Jackson

Cependant, pour des raisons qui n’ont jamais été complètement élucidées, Pétain décide de retourner en France. Peut-être était-il sous l’illusion de sa propre popularité, ayant vécu pendant quatre ans dans une bulle de propagande. Quoi qu’il en soit, il se présente à la frontière franco-suisse en avril 1945. De Gaulle envoie alors le général Koenig pour l’accueillir. À partir de ce moment, un procès en France est inévitable.

Le fait que les magistrats chargés de juger le maréchal Pétain lui ait prêté serment quatre ans plus tôt posa-t-il problème ?

Dans la composition de la Haute Cour, il y a trois juges en tout et un procureur public qui est également chargé de conduire le procès contre Pétain. Il aurait été impossible en 1945 de trouver un juge qui n’avait pas prêté serment à Pétain car en 1941, tous les magistrats en France l’ont fait, à l’exception d’un seul.

Le gouvernement provisoire avait donc le choix entre exclure tous les juges et repartir à zéro et choisir parmi ceux qui ont prêté serment au maréchal Pétain. En réalité, il y a bien eu une épuration judiciaire en 1945, mais celle-ci ne se basait pas sur le serment : une commission spéciale examinant chaque cas pour évaluer le comportement de chaque juge durant l’Occupation. Autrement dit, avoir prêté serment n’était pas un crime en soi, ce qui importait était ce que les magistrats avaient pu faire par la suite. En l’occurrence les trois juges en charge du procès s’étaient contentés d’exercer leurs fonctions, assez discrètement.

Le cas du procureur, André Mornet, est plus complexe. Il aimait dire qu’il n’avait pas prêté serment à Pétain, et c’est vrai. Mais la raison était qu’il avait pris sa retraite en janvier 1940, avant que le serment ne soit introduit en 1941. Par ailleurs, cette revendication masquait une réalité plus nuancée et controversée. En 1942, Vichy a orchestré le procès de Riom, visant à juger et discréditer les dirigeants de la Troisième République, les tenant pour responsables de la défaite face à l’Allemagne. Mornet s’était alors porté volontaire pour siéger à cette cour, sans que son offre ne soit retenue, démontrant une certaine complaisance, voire un soutien, envers le régime de Vichy et sa lecture des responsabilités dans la défaite de la France, uniquement imputables aux hommes politiques. De plus, Mornet avait rejoint, en septembre 1940 et à sa demande, la Commission chargée d’examiner les naturalisations survenues pendant les années 1920 et 1930, une période où de nombreux réfugiés juifs avaient été naturalisés. Il participe également à l’élaboration du Statut des juifs.

Il aurait été impossible en 1945 de trouver un juge qui n’avait pas prêté serment à Pétain car en 1941, tous les magistrats en France l’ont fait, à l’exception d’un seul.

Julian Jackson

À partir de 1943, Mornet intègre néanmoins le comité directeur du Comité national judiciaire, fédération des mouvements de résistance agissant au sein de la justice, ce qui fait qu’en 1945 beaucoup le percevaient davantage comme un résistant que comme un collaborateur. Malgré tout, lors du procès de Pétain, la défense a tout fait pour mettre en lumière cette ambiguïté, rappelant son passé et ses inclinaisons vichystes.

Y a-t-il des exemples comparables au procès Pétain en Europe ?

Juste après la libération de l’Europe, plusieurs procès ont eu lieu. Le plus célèbre d’entre eux est bien sûr celui de Nuremberg, qui a débuté à l’automne 1945, soit peu après celui de Pétain qui s’était tenu à la fin du mois de juillet. Par le nombre de ses accusés et l’ampleur des charges qui étaient retenues contre eux, Nuremberg s’est étendu sur plusieurs mois. Mais ce qui distingue avant tout ce procès de celui du maréchal Pétain, c’est la nature du tribunal puisque ce sont les Alliés qui jugent des criminels nazis — c’est-à-dire les vainqueurs qui font le procès des vaincus.

Un autre exemple notable est le cas norvégien. Peu de temps après le procès de Pétain, le chef du gouvernement collaborateur norvégien, Quisling, a été jugé. Ce procès est plus comparable à celui de Pétain dans la mesure où il s’agissait d’une nation jugeant l’un de ses ressortissants. Cependant, Quisling, contrairement à Pétain, était une figure marginale, sans réel soutien au sein de la population. Il était perçu comme une marionnette, une figure insignifiante, tout le contraire de Pétain. Il y a encore eu d’autres procès, comme celui d’Antonescu en Roumanie. Mais le fait qu’il ait été largement organisé sous la pression des communistes pour asseoir leur propre légitimité politique change la perception que l’on a pu en avoir.

Ce qui rend le procès de Pétain unique, c’est le contexte dans lequel il s’inscrit. Les Français jugeaient l’un des leurs, et pas n’importe lequel : un des plus grands héros de la première moitié du XXe siècle. Si un référendum s’était tenu en juin 1940 pour confirmer l’arrivée de Pétain à la présidence du Conseil, je pense que 95 % des Français auraient voté en sa faveur Par conséquent, mettre Pétain en procès, c’était en quelque sorte mettre la France elle-même en procès. C’est d’ailleurs l’idée que j’ai voulu transmettre en nommant la version anglaise de mon livre France on trial (La France en procès). Pour la version française, ce titre n’a pas été retenu : on a préféré Vichy face à ses juges. Quoi qu’il en soit, mon intention était de souligner cette notion que, à travers Pétain, c’est la France entière qui était jugée et mise en débat durant ces trois semaines. Aucun autre procès national n’a eu une résonance, une pertinence et une importance politiques aussi fortes que celui de Pétain.

De quoi Pétain est-il accusé précisément ?

La question est véritablement complexe. Le nouveau gouvernement de De Gaulle voulait éviter ce qu’avait pratiqué Vichy, à savoir la justice rétroactive. Cette forme de justice consiste à instaurer une loi puis à accuser des personnes pour des actes commis avant son existence.

Ce qui rend le procès de Pétain unique, c’est le contexte dans lequel il s’inscrit. Les Français jugeaient l’un des leurs, et pas n’importe lequel : un des plus grands héros de la première moitié du XXe siècle.

Julian Jackson

Afin de juger Pétain sans recourir à une telle forme de justice, le gouvernement a cherché des articles pertinents dans le code pénal français déjà en vigueur. L’article 75 a été principalement retenu. Celui-ci disposait ainsi que « Tout français qui entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre la France, ou lui fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire français, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière, sera coupable de trahison et puni de mort. » L’article 87 fut également considéré car il touchait notamment à la question de la forme du régime : « L’attentat dont le but est, soit de détruire ou de changer le Gouvernement (…), soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité impériale est puni de la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée. »

Quoi qu’il en soit, la notion de trahison fut au cœur des débats, mais les contours de celle-ci restèrent difficiles à définir. Lors de la première semaine du procès, la tentative de prouver que Pétain avait comploté contre la République durant les années 1930 n’a pas abouti, faute de preuves suffisantes. Il fallait donc déterminer quand il avait effectivement commencé à trahir.

Pour certains, le crime majeur de Pétain résidait dans la signature de l’armistice en juin 1940. De Gaulle lui-même considérait cet acte comme une trahison fondamentale. Cependant, beaucoup ne percevaient pas cet armistice comme un crime. Interrogés pendant leurs dépositions au procès, Édouard Daladier et Paul Reynaud indiquèrent ainsi que, pour eux, l’armistice ne constituaient pas un crime. D’autres ont vu dans l’abolition de la République en juillet 1940 le véritable délit, bien que ce soit juridiquement complexe à prouver, étant donné que le régime de Vichy avait une reconnaissance internationale : du Vatican aux États-Unis, nombreux étaient les États qui le reconnurent. Pour beaucoup, la rencontre et la poignée de main échangée avec Hitler à Montoire le 24 octobre 1940 était un acte constitutif de sa trahison.

Alors même que, de nos jours, l’immense majorité considérerait que les persécutions antisémites décidées par le régime de Vichy constituaient le crime le plus grave de Pétain, cette question est restée secondaire pendant le procès. En juillet 1945, la notion de crime contre l’humanité n’existait pas encore — elle ne fut définie que quelques mois plus tard au procès de Nuremberg.

Pour certains, le crime majeur de Pétain résidait dans la signature de l’armistice en juin 1940.

Julian Jackson

Au moment où le procès commençait, d’autres voix suggérèrent que 1940 n’était pas une date pertinente pour marquer la trahison de Pétain. Raymond Aron, qui avait servi la France Libre en tant que journaliste durant toute la guerre, publia un article dans lequel il précisait ce point de vue. Il y affirmait qu’il s’était opposé à Pétain, qu’il avait critiqué la politique de Vichy et qu’il avait l’intention de publier tous ses articles écrits contre ce régime. Cependant, il exprimait son désaccord avec l’idée que l’armistice était un crime. Selon lui, compte tenu des circonstances de la défaite militaire, celui-ci avait été une nécessité. Pour lui, le véritable crime de Pétain avait été commis en novembre 1942, lorsque les Alliés débarquèrent en Afrique du Nord. C’est à ce moment-là que Pétain aurait dû quitter la France et rejoindre les Alliés. Si Pétain avait agi ainsi, Aron croyait qu’on aurait pu oublier ses actions antérieures, et il aurait été accueilli comme un héros à son retour en France. Curieusement, et sans que l’on sache à quel point il était sérieux en disant cela, de Gaulle a mentionné, après la guerre, que si Pétain avait rejoint les Alliés en 1942, il aurait été accueilli à Paris comme un héros en 1944.

S’il est entendu que la notion juridique de crime contre l’Humanité n’existait pas pendant le procès, la législation raciale et antisémite restait une rupture profonde avec la législation républicaine qui avait prévalu jusqu’en 1940 (et qui avait été renforcée en avril 1939). Pourquoi a-t-elle été si peu évoquée ?

C’est une question cruciale. Aujourd’hui, quiconque examine le procès ou lit mon ouvrage s’interroge : pourquoi ce que nous considérons, à juste titre selon moi, comme l’élément le plus criminel de la politique du régime de Vichy, n’a-t-il presque pas été évoqué ? Plusieurs raisons expliquent cette absence.

Tout d’abord, en 1945, personne, dans aucun pays, n’était pleinement conscient de la spécificité de la Shoah. Certes, on savait que les Juifs avaient souffert, mais on savait aussi que de nombreuses autres populations avaient été touchées. La particularité du sort des Juifs n’était pas encore pleinement intégrée intellectuellement et émotionnellement par le reste du monde. À titre d’exemple, juste avant le début du procès en France, des déportés sont revenus des camps de concentration allemands, affaiblis et ressemblant à des squelettes, mais les Français ne faisaient pas de distinction entre eux et les résistants de retour des camps. Ils étaient tous perçus comme des victimes.

Même au procès de Nuremberg, où le sort des Juifs fut évoqué, ce n’était pas une question centrale. L’enjeu majeur à Nuremberg était la responsabilité d’Hitler dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En vérité, la question juive n’est devenue centrale qu’après le procès Eichmann à Jérusalem en 1961. Ce n’est qu’à ce moment-là que le monde a pris conscience du sort particulier des Juifs.

Dans le cas français, une autre raison de cette absence tient à la rapidité à laquelle le procès a été préparé : en à peine quelques semaines. Face à la masse d’archives à examiner pour comprendre ce qui s’était produit, les acteurs du procès ont été dépassés. Beaucoup de ce que nous savons aujourd’hui sur la complicité de Vichy n’était tout simplement pas connu à l’époque.

Ceci dit, sans même savoir ce qui était exactement arrivé aux Juifs, l’antisémitisme institutionnalisé de Vichy n’était un secret pour personne. L’immense majorité des Français avaient été témoins ou avaient entendu parler des discriminations et des rafles. Force est de constater qu’en 1945, la population ne considérait pas ces discriminations comme un crime grave. Un certain antisémitisme ambiant persistait en France. Un exemple spécifique à ce sujet : lorsque les Juifs déportés sont revenus et ont souhaité récupérer leurs appartements confisqués, nombreux furent les nouveaux propriétaires à s’opposer à toute forme de restitution, au point de créer des associations.

Beaucoup de ce que nous savons aujourd’hui sur la complicité de Vichy n’était tout simplement pas connu au moment du procès Pétain.

Julian Jackson

Par ailleurs, en préparation du procès, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui avait été créé en 1944, fut sollicité pour collecter des informations. Toutefois, et par crainte de susciter une nouvelle flambée de sentiment antisémite, ils choisirent de ne pas témoigner. De tous les témoins du procès, deux seulement furent appelés spécifiquement pour parler de la situation des Juifs, et c’était à la demande de la défense, qui cherchait à démontrer que la politique de Vichy avait cherché à protéger les Juifs français (un argument récurrent depuis à l’extrême droite). Du côté de l’accusation, un seul témoin juif fut appelé : Léon Blum. Mais il ne témoignait pas en tant que juif, mais comme un homme politique socialiste.

Quelle est la ligne de défense adoptée par Pétain face à ces accusations ?

Il n’est pas simple de répondre à cette question car Pétain fut défendu par trois avocats distincts : Fernand Payen, le bâtonnier de l’époque, était le plus éminent d’entre eux, même s’il est aujourd’hui en grande partie tombé dans l’oubli ; Jean Lemaire, qui a joué un rôle mineur ; Jacques Isorni, qui a le plus marqué les esprits lors de ce procès. Les relations étaient tendues entre les avocats principaux. Pour Payen, il fallait présenter Pétain comme un vieillard qui, sans être sénile, n’était plus tout à fait maître de ses facultés. Il soutenait que Pétain avait été induit en erreur par des « mauvais conseillers » comme Pierre Laval. Selon lui, les erreurs commises ne devaient pas être imputées entièrement à Pétain. Il fallait plutôt se souvenir de son passé héroïque et ne pas s’attarder sur ses défaillances.

Jacques Isorni, qui entretenait de bons rapports avec Pétain, était en désaccord total avec cette approche. Pour lui, la défense devait s’attaquer très violemment à l’accusation, notamment pour mettre en lumière certaines de ses hypocrisies. Il entendait par ailleurs défendre le régime de Vichy, en soutenant que celui-ci avait servi de bouclier aux Français. Dans un discours mémorable, il dépeignit Pétain comme un « héros sacrificiel », suggérant que, bien qu’il ne soit pas honorable de collaborer avec Hitler, Pétain aurait mis de côté son propre honneur pour sauvegarder la France. Bref, la collaboration aurait simplement été une manœuvre pour préserver la France.

Au fond, ces deux stratégies étaient radicalement opposées. D’un côté, il s’agissait de plaider une forme de sénilité ; de l’autre, on entendait faire de Pétain une sorte de stratège génial, capable de ruser avec tout le monde — au prix de son honneur — pour préserver l’essentiel : la France. Tout au long du procès, l’animosité entre les avocats, et entre Pétain et Payen, fut palpable. À un moment donné, irrité par la représentation que ce dernier donnait de lui, Pétain attrapa la robe d’Isorni en lui demandant de faire taire son confrère car il lui faisait « jouer le gâteux ».

Dans un discours mémorable, Jacques Isorni dépeignit Pétain comme un « héros sacrificiel ».

Julian Jackson

À la fin, c’est Isorni qui s’imposa par la force de son éloquence — laissant une empreinte indélébile sur le procès et sur les représentations et les récits subséquents des choix et des décisions faits par le régime de Vichy. Ses talents oratoires impressionnèrent du reste bien au-delà des soutiens de Pétain : Madeleine Jacob, qui couvre le procès pour Franc-Tireur, écrivit par exemple que sa plaidoirie avait été le moment phare du procès.

Certains arguments avancés par les avocats de Pétain demeurent toujours vivaces dans la société française actuelle. Lors de la dernière élection présidentielle, on a même vu un candidat ouvertement révisionniste prendre la cinquième position. Étiez-vous surpris de voir cette tendance refaire surface ? Cela dit-il quelque chose de la société française contemporaine ?

La troisième partie de mon livre est consacrée à la période post-procès, allant jusqu’à la dernière élection présidentielle. Pour la version française, j’ai ajouté quelques éléments supplémentaires puisque Pétain a ressurgi dans le débat public il y a quelques mois lorsque Élisabeth Borne, qui est fille de déportés, a rappelé les origines vichystes du Rassemblement national. Cette prise de position lui a valu une réprimande d’Emmanuel Macron qui considère que ces arguments historico-moraux n’auraient aucun effet contre le Rassemblement national. Pour lui, il faudrait avant tout l’affronter sur le terrain idéologique.

Mais revenons à la dernière élection présidentielle. L’approche qu’avait Zemmour de la période de Vichy était très soigneusement calculée. En la matière, sa stratégie était double. Premièrement, il cherche à différencier complètement les actions du régime de Vichy de celles de l’Allemagne nazie. Dans le cas de Pétain, si ses politiques étaient antisémites, elles auraient visé à protéger les Juifs français au détriment des Juifs étrangers. Cette distinction est, selon lui, cruciale pour réhabiliter une partie de l’héritage de Vichy et de récupérer certains aspects de sa politique qui pourrait trouver un écho favorable auprès de son électorat.

L’approche qu’avait Zemmour de la période de Vichy était très soigneusement calculée.

Julian Jackson

Par ailleurs, sa lecture profondément ethnique de la nationalité française, qui passe par la distinction entre les bons Français et ceux qui ne sont pas dignes de la nationalité, n’est pas sans rappeler les réflexions qui ont inspiré Raphaël Alibert, qui mit en place les révisions des lois de naturalisation dès le mois de juillet 1940. Bref, le discours de Zemmour est soigneusement réfléchi. Il lui permet de séduire une certaine base électorale qui peut être nostalgique de l’ordre et de la stabilité associés à Vichy, sans pour autant évoquer directement la question de la déportation ou de la collaboration avec l’occupant nazi. Force est de constater qu’elle n’a pas séduit : ce qui m’a frappé avec Éric Zemmour, c’est qu’il n’a reçu que 7 % des votes alors que Marine Le Pen, qui a clairement pris ses distances avec la nostalgie vichyste qui pouvait caractériser les discours de son père, est parvenue au second tour pour la deuxième fois d’affilée, où elle a encore augmenté son score.

En 2020, lors du quatre-vingtième anniversaire de 1940, contrairement à son père qui rendait hommage à Pétain, Marine Le Pen a choisi de commémorer des figures de la France Libre en allant sur l’île de Sein pour rendre hommage aux pêcheurs qui s’étaient opposés à l’occupant.

De fait, la mémoire de Pétain s’assourdit. En 2021, pour les soixante-dix ans de sa mort, je me suis rendu sur l’île d’Yeu. Alors que c’était un lieu de pèlerinage pour toutes les familles nationalistes dans les années 1960 et 1970, sa tombe était presque complètement désertée : quelques vieillards seulement rendaient hommage au chef de l’État français. Cela m’a conforté dans l’idée que la question Pétain est largement résolue pour la majorité des Français.

Ce qui m’a frappé avec Éric Zemmour, c’est qu’il n’a reçu que 7 % des votes alors que Marine Le Pen, qui a clairement pris ses distances avec la nostalgie vichyste qui pouvait caractériser les discours de son père, est parvenue au second tour pour la deuxième fois d’affilée, où elle a encore augmenté son score.

Julian Jackson

Cependant, si la personne de Pétain ne porte plus beaucoup de charge politique, je pense qu’il est essentiel de rappeler que les idées de l’extrême droite contemporaine en France ont des racines qui remontent à Pétain. De ce point de vue, je crois qu’Élisabeth Borne avait raison de souligner ces liens. Sans se référer à Vichy, le discours qui présente la démocratie libérale et les étrangers comme des menaces qui pèseraient sur la société française conservent une forte traction.

Vous montrez que certains témoins ont comparé le procès de Pétain à celui de Louis XVI en 1793. Quelles sont les autres analogies historiques à être mobilisées ?

De fait, avant et après le procès, certaines personnes ont fait des comparaisons avec Louis XVI et même avec Charles Ier en Angleterre, mais cela n’a pas été très exploité. Ce qu’elles voulaient signifier, c’est ce que j’ai dit au début : c’est comme si la nation se jugeait elle-même ; comme si la France jugeait à nouveau son roi.

Mais je pense que l’analogie — ou du moins la référence — historique la plus récurrente, c’est l’affaire Dreyfus (encore plus que le procès lui-même). Le procès Pétain aurait remis face à face les deux France qui s’étaient opposées un demi-siècle plus tôt : d’un côté, celle qui défendait les idées issues de la Révolution française, incarnées par la République ; de l’autre, une France qui aurait défendu l’ordre, l’armée et la tradition.

Cette comparaison est revenue très souvent. Juste après les procès, je cite dans mon livre un journaliste écrivant pour un journal communiste qui dit que les idées des antidreyfusards sont les mêmes que celles des défenseurs de Pétain, et les idées des accusateurs de Pétain sont les mêmes que celles des dreyfusards. Il continue en disant que le « venin » de l’affaire Dreyfus continue d’influencer la politique française. Quelques mois avant le procès de Pétain, Charles Maurras, apprenant sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité et à la dégradation nationale, se serait exclamé que c’était la « revanche de Dreyfus ».

L’analogie — ou du moins la référence — historique la plus récurrente, c’est l’affaire Dreyfus (encore plus que le procès lui-même).

Julian Jackson

Et ce qui est frappant, c’est que, jusqu’à aujourd’hui, lorsqu’on commence à défendre Pétain, on finit par s’attaquer à Dreyfus. Vous vous souvenez peut-être que pendant la campagne présidentielle, Zemmour, qui est juif, a fait une remarque étonnante en suggérant que nous ne pourrions jamais être certains de l’innocence de Dreyfus. Dans l’imaginaire français, les deux procès apparaissent inextricablement liés.

Quelle a été l’attitude de De Gaulle face au procès Pétain et quelle fut sa réaction au verdict ?

Comme je l’ai dit, de Gaulle aurait préféré ne pas avoir de procès. Cependant, une fois qu’il était devenu certain qu’il allait se tenir, il était évident qu’il n’interviendrait pas. Cela aurait été tout à fait inacceptable, car les tribunaux doivent fonctionner de manière indépendante. Quand le jury a voté en faveur de la peine de mort, par une marge très étroite, ils ont ensuite recommandé qu’elle ne soit pas appliquée : il s’agissait de marquer que la peine avait été prononcée pour des raisons symboliques. De Gaulle, qui avait toujours eu cette intention, a immédiatement commué la peine de mort en emprisonnement à perpétuité. Il ne voulait pas exécuter un homme de 90 ans. Cela aurait été un peu grotesque.

La propre vision de de Gaulle sur le procès était complexe, car il entretenait une relation compliquée avec Pétain. Il avait servi sous ses ordres pendant la Première Guerre mondiale et avait travaillé dans son cabinet dans les années 1920. Il connaissait très bien Pétain et respectait profondément celui qu’il voyait comme le « premier » Pétain, pas le « second ». Il disait souvent que « Pétain [était] mort en 1925 », c’est-à-dire l’année où de Gaulle avait rejoint son cabinet. Il voulait dire par là que Pétain était devenu prisonnier de son propre mythe, que son esprit n’était plus vif. Et quand Pétain est mort en 1951, il a eu ce commentaire incroyable que j’évoque dans mon livre. Georges Pompidou, qui travaillait avec lui à l’époque, est venu lui annoncer la nouvelle et il a simplement répondu : « Ah, je ne ressens pas grand-chose ». Par-delà la relation complexe qu’ils avaient entretenue, l’affaire était déjà close pour lui.

Mais pour revenir à l’essentiel, de Gaulle estimait que le procès était d’autant plus une erreur que Pétain, selon lui, était jugé pour les mauvaises raisons. Dans ses Mémoires, il écrit que l’antirépublicanisme, l’abolition de la démocratie ou l’antisémitisme étaient des sujets secondaires, qui découlaient de la signature de l’armistice. Pour lui, le crime originel, c’était d’avoir signé ce document. L’armistice est le crime des crimes pour de Gaulle. Il n’était donc pas satisfait de la tournure prise par le procès, mais il ne l’a jamais dit publiquement, se contentant de l’écrire.

Quelles sont les réactions dans l’opinion publique française à l’égard du procès et de la condamnation de Pétain ?

Vous savez, c’est une question complexe, car comment connaître véritablement ce que les gens pensent ? Quelles preuves avons-nous ? Pour répondre à cette question, je me suis appuyé sur deux types de sources. L’une d’elles était les rapports des préfets qui écrivaient au gouvernement pour lui faire part de la situation. J’ai aussi consulté certains sondages d’opinion. De manière simplifiée, lorsque le procès a débuté, une majorité significative était très hostile à Pétain et souhaitait qu’il soit condamné, probablement à mort.

Mais pour revenir à l’essentiel, de Gaulle estimait que le procès était d’autant plus une erreur que Pétain, selon lui, était jugé pour les mauvaises raisons.

Julian Jackson

Pour comprendre cette détestation, il ne faut pas oublier le rôle du Parti communiste français. En 1945, c’était la force politique la plus importante en France, auréolée du rôle qu’elle avait joué pendant la Résistance. Le parti était catégoriquement pour la condamnation à mort de Pétain. De grandes manifestations étaient organisées, et des guillotines symboliques étaient même mises en place dans certains villages pour exécuter des effigies de Pétain.

Cependant, au fur et à mesure du procès, le sentiment public a commencé à se complexifier. Lors de la première semaine, d’anciens politiciens de la Troisième République ont témoigné. Paul Reynaud a été le premier, suivi par Édouard Daladier, puis Albert Lebrun, le président de la République en 1940, et enfin Jules Jeanneney le président du Sénat cette même année. Ces personnalités n’étaient pas populaires, et leur retour dans le débat public a rappelé au public pourquoi il n’aimait pas la Troisième République. L’opinion a commencé à se lasser du procès, non pas par sympathie pour Pétain, mais par le désir de tourner la page. La durée du procès suscita un mélange de lassitude et de honte dans le pays, qui changea la perception de ce qui était en jeu.

J’ai aussi étudié tous les sondages d’opinion réalisés sur Pétain depuis 1945. Il est étonnant de constater que, dans le temps, l’opinion sur le maréchal Pétain n’a pas vraiment changé. Un sondage réalisé en 1980, et un autre en 1997, montrent des résultats similaires : absolument personne ne voit Pétain comme un héros, mais la majorité pense qu’il a fait de son mieux. Ce qui est surprenant, c’est que ces derniers résultats coexistent avec l’acceptation du discours de Jacques Chirac de 1995, qui condamne fermement le régime de Vichy pour ses crimes. Comment les Français peuvent-ils concilier ces deux idées opposées ? C’est un mystère. Il semblerait qu’une majorité de la population distingue entre le régime et son chef. La dernière campagne présidentielle est un autre exemple intéressant : le discours révisionniste très construit de Zemmour ne portent qu’auprès d’une petite minorité de la population, une certaine ambivalence persiste.

Pensez-vous que la figure de Laval, même si elle est très oubliée aujourd’hui, à participer de cette polarisation entre la figure de Pétain et le régime de Vichy ?

Je n’avais pas particulièrement pensé à cela, mais je pense que vous touchez un point important. Laval est devenu, dans une certaine mesure, le bouc émissaire idéal pour ce qui s’était produit sous le régime de Vichy.

Il est étonnant de constater que, dans le temps, l’opinion sur le maréchal Pétain n’a pas vraiment changé en France.

Julian Jackson

Du reste, l’un des moments les plus marquants du procès de Pétain a été le retour de Laval. Personne ne voulait que Laval soit présent : ni la défense ni l’accusation ne le souhaitaient. Cependant, expulsé d’Espagne, il est revenu en France. Pendant deux jours, tout a tourné autour de lui, et il a été particulièrement brillant, voire efficace à la barre pour se défendre et défendre son action. Mais après ce moment, il y a eu son procès, qui s’est ouvert en octobre 1945, qui fut une véritable parodie de justice. Même ceux qui exécraient Laval pensaient que le procès était inéquitable. Les jurés eux-mêmes scandaient des appels à la mort de Laval. Face à cela, Laval avait finalement refusé de comparaître.

À ce moment-là, il est très clair, que pour une partie de l’opinion, on pouvait beaucoup plus explicitement attribuer les maux du régime de Vichy à Laval plutôt qu’à Pétain. Et malgré le souvenir honteux qu’a laissé ce procès, il est possible qu’il est permis de structurer la mémoire de Laval comme le véritable archi-vilain de la collaboration.

Est-il possible d’identifier et de définir le « pétainisme » ? Peut-on dire que le pétainisme a eu une postérité ?

Je pense que pour comprendre le pétainisme, il faut revenir à ce que Pétain a représenté plutôt qu’à ce qu’il était. Au contraire de de Gaulle, qui était un intellectuel, Pétain n’était pas un penseur. C’était un soldat et il avait des idées assez simples sur la politique. Ses convictions étaient basiques, par exemple, que les enseignants devraient inculquer un patriotisme aux coordonnées assez simplistes à leurs élèves. Malgré tout, il est devenu le symbole, ou plutôt le réceptacle, de nombreuses traditions de l’extrême droite française. Ces idées englobent l’anti-républicanisme, l’autoritarisme, le rejet de la démocratie, l’antisémitisme, et, par une convergence des extrêmes droites après sa mort, la défense acharnée de l’Empire colonial. Fondamentalement, Vichy est une tentative de défaire la démocratie libérale et la République, présentées comme des vitrines de « l’anti-France ». L’obsession des « ennemis intérieurs » est une tradition persistante de l’extrême droite française qui remonte au XIXe siècle, et qui trouve à mon avis un écho dans la haine des musulmans dont jouent Marine Le Pen et Éric Zemmour.

Je pense que pour comprendre le pétainisme, il faut revenir à ce que Pétain a représenté plutôt qu’à ce qu’il était.

Julian Jackson

Aujourd’hui, vous ne pouvez pas dire que Marine Le Pen est ouvertement anti-républicaine. Cependant, beaucoup de ses idées me semblent être l’antithèse de ce que le républicanisme représentait autrefois. Ce que je veux dire, c’est que le pétainisme incarne certaines des idées de l’extrême droite que nous observons aujourd’hui en France, aussi bien dans le Rassemblement national que, à mon avis, chez certains membres du gouvernement, comme Gérald Darmanin. Ces idées ont une longue histoire en France, et Pétain n’en est qu’une incarnation. Jean-Marie Le Pen a ouvertement soutenu ces idées, et sa fille, à mon sens, n’est pas si différente, même si cela est moins évident.

Votre cheminement historiographique vous a conduit de la chute de la France en 1940, à la biographie de Charles de Gaulle, à la figure du maréchal Pétain. Ce travail sur le procès Pétain vous paraissait-il inévitable ?

Il est vrai qu’il y a une certaine progression, mais je n’aurais jamais su que j’irais ensuite étudier Pétain. Ce qui m’a semblé intéressant, c’est que le procès était comme un condensé de tout ce qui concerne la France au XXe siècle. Tout ce qui fait la France, ses valeurs, la question de ce qui aurait dû se passer pendant la guerre, tout est discuté au cours de ce procès. Il s’agit presque d’une synthèse de tous mes centres d’intérêt réunis en un seul lieu et en un moment précis. C’est presque comme une tragédie classique en termes d’unité de lieu et de temps. Donc, même si je n’avais jamais prévu d’écrire sur Pétain, avec le recul, je vois une certaine logique dans mon parcours, comme une synthèse ou un condensé de toutes ces périodes et événements historiques que j’ai étudiés. Du reste mon prochain livre portera sur André Gide, ce qui devrait m’emmener très loin de ces questions.