Les leçons de la pièce de théâtre « Prima Facie »

Alors que la pièce de Suzie Miller arrive à Broadway après avoir connu un succès mondial, Agathe Cagé et Elsa Guippe s'interrogent sur le peu de réactions que Prima Facie a suscité en France. Elles appellent à suivre l'exemple de la Suède et de l'Espagne pour faire évoluer le système judiciaire et garantir les droits des femmes pour décharger la victime de viol de la charge de la preuve — une évolution qui passera nécessairement par l'implication de la société civile.

Les conditions dans lesquelles un système judiciaire accueille les plaintes pour viols et agressions sexuelles sont une mesure de la place accordée aux femmes et à leur liberté au sein d’une société. La pièce Prima Facie de la dramaturge australo-britannique Suzie Miller, dont les représentations au printemps 2022 au théâtre Harold Pinter de Londres ont constitué un événement théâtral majeur au Royaume-Uni, auréolé de nombreuses récompenses, le rappelle avec force : dès lors qu’un système judiciaire est conçu non pas pour accueillir, mais pour mettre en doute la parole d’une plaignante, il maintient les femmes sous le joug de la peur et de la domination.

La force de la pièce Prima Facie est de proposer, sous la forme d’un monologue, une confrontation directe avec les deux faces du système judiciaire britannique. Côté pile, la jeune et brillante avocate pénaliste Tessa Ensler savoure ses victoires lorsque, défendant des hommes accusés de viols, elle parvient à rendre confus le récit d’une plaignante, à la faire douter d’elle-même, jusqu’à inverser dans la salle d’audience les positions de l’accusé et de la victime. Elle enchaîne les acquittements avec la certitude de la loi bien appliquée et la fierté de sa virtuosité, sans nourrir aucun doute sur le bien-fondé des règles du jeu judiciaire. Côté face, la femme Tessa Ensler est victime d’un viol par un pénaliste de son cabinet. Elle voit ensuite les mâchoires d’un système judiciaire dont elle connaît le moindre des rouages se refermer irrépressiblement sur elle. Son récit est, sans le moindre doute pour le spectateur, celui d’un viol. Le système s’attache pourtant à l’anéantir par l’accumulation des « mais » : « mais » vous sembliez souhaiter une relation sexuelle avec lui ; « mais » vous avez consommé beaucoup d’alcool ensemble ; « mais » ne vous êtes-vous pas retrouvés volontairement ce soir-là tous les deux dans la même pièce ; « mais » pensez-vous qu’il ait compris que vous n’étiez pas consentante ; « mais » pourquoi n’avoir pas appelé à l’aide ; « mais » êtes-vous vraiment certaine de ce qui s’est passé ?

Anéantie l’absence de consentement. Anéanties les conséquences physiques d’un état de sidération, phénomène pourtant reconnu et étudié par le corps médical depuis plusieurs dizaines d’années. Nié l’état de détresse de la victime, alors que le traumatisme engendre de fait de la confusion dans le récit. Toute incohérence est retournée contre la plaignante pour mettre en doute sa sincérité et ses intentions, pour tenter de rendre irrecevable l’ensemble des éléments à charge, pour ébranler sa confiance. À aucun moment ne sont reconnus ou évoqués par les services de police ou la Cour les mécanismes de protection du cerveau face au traumatisme du viol. Ce processus d’effacement et de déformation des souvenirs engendre pourtant l’impossibilité de remettre les faits dans un ordre précis et de se remémorer les détails. Il suffirait de lire l’analyse faite par la psychologue Elisabeth Loftus des évolutions de sa mémoire de la nuit de la mort de sa mère alors qu’elle avait quatorze ans pour comprendre les phénomènes en jeu. Tessa Ensler est accablée à la barre après avoir déjà subi les épreuves du dépôt de plainte, du regard des collègues lorsqu’elle retourne au travail, d’années d’attente avant l’audience…

Prima Facie interroge les fondements du système judiciaire britannique, à propos duquel la dramaturge Suzie Miller, elle-même ancienne pénaliste, parle d’un taux de condamnation pour les agressions sexuelles « pitoyablement bas ». Quelle place donne réellement ce système à l’accueil et à l’écoute de la parole de la plaignante ? Garantit-il véritablement la même valeur à cette parole et à celle de l’accusé ? Toute imprécision doit-elle être considérée comme un mensonge ? L’interprétation des faits ne prend-elle pas excessivement le pas sur les faits eux-mêmes ? Faut-il prouver la volonté de violer ou l’absence de consentement ? Comment prouver un état de sidération et donc l’impossibilité d’affirmer son consentement ? Pourquoi le fait que la victime connaisse son agresseur est-il systématiquement utilisé contre elle ? Pourquoi un état d’ivresse se retourne-t-il contre la plaignante alors qu’une ébriété avancée permet rarement l’expression d’un consentement ? Un système judiciaire ne doit-il pas protéger les victimes aussi bien qu’il protège les accusés ?

La trame narrative de la pièce suscite chez les spectateurs ces questionnements. Elle ne peut en effet les laisser indifférents face aux conséquences concrètes que provoquent sur la vie d’une plaignante des règles et des pratiques qui la mettent structurellement en accusation. Suzie Miller met ainsi en lumière, à travers Prima Facie, les difficultés suscitées par un système judiciaire britannique conçu et bâti au prisme du masculin. Le système de définition de la vérité légale, construit par des hommes, ne parvient pas à entendre les voix des femmes. Il leur dit même : « nous ne vous croyons pas ». Elle dévoile une construction sociale qu’elle appelle la société à interroger et à profondément transformer. Elle dénonce la privation de liberté de fait que représente pour une femme le fait de ne pouvoir être reconnue comme victime d’un viol ou d’une agression sexuelle dès lors qu’elle a consommé de l’alcool, que sa tenue vestimentaire suscite la désapprobation de quelques-uns ou que son agresseur n’est pas pour elle un inconnu. Elle réclame à l’inverse le droit de faire la fête et de rentrer chez soi sans avoir peur. Le droit, autrement dit, de vivre librement pour les femmes. Elle expose enfin la difficulté pour la justice de recevoir des dossiers dans lesquels la mémoire traumatique de l’agression comprendra toujours des éléments de confusion. Elle plaide pour son évolution afin de mieux accueillir les plaintes pour viols et agressions sexuelles en intégrant la réalité des traumatismes. L’urgence apparaît d’autant plus forte pour le Royaume-Uni de s’interroger sur les fragilités de son système quand l’actualité vient de mettre à nouveau sous les projecteurs les failles de son institution policière. En janvier 2023 a été révélée une affaire d’une ampleur inédite de violences physiques et sexuelles contre les femmes, celle de l’officier de la police métropolitaine de Londres David Carrick, arrêté fin 2021, poursuivi pour quarante-neuf chefs d’accusation, dont vingt-quatre chefs d’accusation de viol. Ce dernier a sévi pendant dix-sept ans malgré neuf signalements internes pour tentatives de viol, harcèlement et violences conjugales, sur la période.

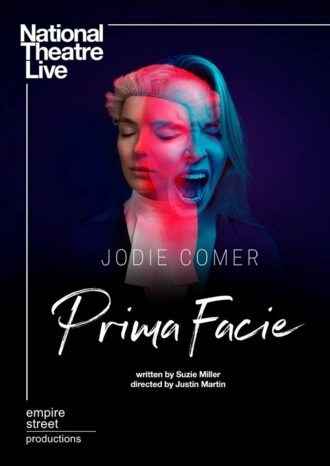

L’impact du seul en scène Prima Facie, porté brillamment par l’actrice britannique Jodie Comer et qui arrive à Broadway au printemps 2023, a largement dépassé les murs du théâtre du West End. La pièce a été diffusée au cinéma au Royaume-Uni — où elle a figuré en tête du box office tout l’été, devant les blockbusters de Marvel — mais aussi aux États-Unis et dans de nombreux pays d’Europe. Elle a également été rendue visible en streaming par le National Theatre. La France, en revanche, paraît l’avoir ignorée. Partout, les mots de Tessa Ensler s’adressant à la fin de la pièce à la salle rappellent cette réalité : mesdames, regardez la personne assise à votre gauche, regardez la personne assise à votre droite : c’est l’une d’entre nous (« it’s one of us »). Autrement dit, une femme sur trois a été victime de violence physique ou sexuelle. La force de la pièce dépasse les frontières car partout les victimes se comptent en nombre. Partout également, les systèmes judiciaires doivent accepter de s’interroger sur ce qu’ils permettent, ne permettent pas et provoquent. Les questionnements sont similaires dans presque tous les pays : pourquoi, dans les seuls cas ou presque des plaintes pour viols et agressions sexuelles, questionne-t-on systématiquement la réalité des faits, depuis la prise de la plainte jusqu’au procès ? Met-on en doute selon le même schéma des faits de braquage ? Pourquoi les systèmes judiciaires paraissent-il davantage protéger la victime d’un crime contre ses biens plutôt que la victime d’un crime contre sa personne ?

La résonance médiatique du procès qui a opposé aux Etats-Unis en 2022 Amber Heard et Johnny Depp et le harcèlement en ligne planétaire dont la comédienne a été victime sont révélateurs des violences systémiques subies par les femmes qui prennent la parole à la fois pour elles-mêmes et au nom de toutes les autres. Dès septembre 2018, les attaques médiatisées, portées au plus haut niveau de l’État américain, contre Christine Blasey Ford ont illustré jusqu’à la caricature les mécanismes sous-tendant les tentatives de décrédibilisation de la parole des femmes. La professeure était venue témoigner devant la commission judiciaire du Sénat de son agression sexuelle par le juge Brett Kavanaugh en 1982, alors qu’elle avait quinze ans. Donald Trump, qui avait pour projet de nommer Brett Kavanaugh à la Cour suprême du pays, s’était fendu quelques jours après l’audience, lors d’un meeting, d’une parodie du témoignage de Christine Blasey Ford. Il a tenté d’attaquer le fait qu’elle ait bu une bière le soir de son agression et qu’elle n’ait pas gardé en mémoire tous les détails périphériques l’entourant. Dans un rapport publié l’année suivante par le ministère de la Justice du Canada sur l’incidence des traumatismes sur les victimes d’agressions sexuelles d’âge adulte, les scientifiques Lori Haskell et Melanie Randall revenaient sur cet épisode. Elles y soulignaient que dans le système de justice pénale canadien seraient inadmissibles des arguments visant à miner la crédibilité des victimes en s’emparant d’incohérences normales et en les amplifiant. Elles ajoutaient que « ne pas se rappeler ce genre de détails secondaires ne remet pas en question la véracité du récit » mais « correspond plutôt à la façon dont les souvenirs traumatisants sont encodés ».

Plusieurs pays ont d’ailleurs récemment fait évoluer leur cadre légal dans le sens d’un meilleur traitement des plaintes pour viol et agression sexuelle. Un travail y a également été engagé en faveur d’une plus grande protection des femmes et d’un meilleur accueil de leur parole — non sans difficulté parfois. La Suède a été un pays pionnier en ce domaine même si elle a suivi le Canada avec un retard certain — ce dernier avait en effet adopté dès 1992 une loi définissant la notion de consentement lorsqu’il est invoqué dans les procès pour violences sexuelles. La loi suédoise sur le consentement, qui établit que tout acte sexuel accompli sans expression d’un accord explicite est un viol, est entrée en application le 1er juillet 2018. Elle permet à la victime d’un viol de n’avoir plus à prouver qu’il y a eu menaces ou violences. Le texte avait pourtant rencontré une forte opposition, au moment de sa discussion, de la part de l’ordre des avocats et du Conseil des lois suédois, qui critiquaient le risque d’une évaluation arbitraire de l’existence du consentement par la cour. Cette opposition marquée des acteurs d’un système judiciaire à une évolution de la législation relative aux crimes sexuels n’est pas propre à la Suède. Comme l’illustre la pièce Prima Facie, les acteurs d’un système judiciaire se plient à des règles qui peuvent prendre au piège les victimes de viol jusqu’à les mettre en accusation. Le magistrat Denis Salas soulignait ainsi, dans son introduction au numéro de décembre 2021 des Cahiers de la justice, que « le sens donné aujourd’hui au concept de consentement bouscule le champ du droit et trouble le juge ». Un engagement politique fort et de premier plan apparaît par conséquent indispensable pour impulser la transformation d’un système judiciaire dans le sens d’une meilleure protection des victimes de viol et d’agression sexuelle ; en Suède, un Parlement unanime a adopté, malgré les critiques formulées par l’ordre des avocats et le Conseil des lois, la législation de 2018.

Au sud de l’Europe, c’est un fait divers, l’affaire de « La Meute », qui a marqué en 2018 l’Espagne et entraîné l’évolution de sa législation. Cinq hommes avaient abusé collectivement deux ans plus tôt d’une jeune femme ivre de dix-huit ans. Ils avaient ensuite partagé les images de leur crime sur un groupe WhatsApp. Ils avaient été, en première instance, condamné pour abus sexuel et non pour viol, puis remis en liberté provisoire. Cette décision avait été confirmée en appel sur la base de l’absence de violence et de la difficulté à déterminer s’il y avait eu ou non intimidation — deux conditions alors nécessaires pour définir le viol en droit espagnol — avant que les faits ne soient requalifiés de viol par la Cour suprême espagnole en 2019. Les cinq magistrats de la Cour suprême soulignaient dans leur verdict qu’« à aucun moment la victime n’avait consenti aux actes sexuels commis par les accusés ». L’Espagne a suivi la voie suédoise en adoptant sa loi de garantie intégrale de la liberté sexuelle, plus connue sous l’expression « ley del ‘solo sí es sí’ » (seul un oui est un oui). Elle est entrée en vigueur le 7 octobre 2022 et est considérée comme l’une des plus avant-gardistes d’Europe. En reconnaissant comme un viol tout acte sexuel sans consentement explicite, cette nouvelle législation décharge les victimes de la charge de la preuve d’un acte de violence ou d’une intimidation. Elle pose le principe d’un consentement libre, volontaire et clair. Il n’y a consentement que s’il est exprimé librement par des actes qui expriment de manière claire la volonté de la personne. La rédaction imparfaite de la loi espagnole a toutefois provoqué des effets pervers imprévus. L’unification des délits d’abus sexuels et d’agression sexuelle par la législation s’est en effet accompagnée d’un élargissement de la fourchette des peines, dont se sont saisis de nombreux avocats espagnols. Des révisions à la baisse de plusieurs dizaines de condamnations ont ainsi été prononcées dans le pays, en application d’un principe de rétroactivité des peines lorsqu’il bénéficie aux condamnés.

La législation française, quant à elle, continue à esquiver le débat sur la notion de consentement. Le droit pénal français repose, pour reprendre l’analyse de Catherine Le Magueresse, « toujours implicitement sur une présomption de consentement des femmes »1. La définition du viol par l’article 222-23 du code pénal implique qu’il revient à la victime de faire la preuve qu’il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise. L’une de ces quatre circonstances doit également apparaître pour définir une agression sexuelle selon l’article 222-22 du même code. La juriste plaide, à l’inverse, pour qu’« au lieu d’exiger de la victime qu’elle résiste, on [demande] à la personne qui a initié l’activité sexuelle de s’assurer du consentement positif de l’autre ». Alors que de plus en plus de législations européennes évoluent, il est temps que la société française s’interroge à son tour sur la manière dont son système judiciaire accueille les plaintes pour viols et agressions sexuelles et sur la pertinence de maintenir le statu quo. Associations, personnalités du monde de la justice, chercheurs, responsables politiques, citoyennes et citoyens : nombreux sont ceux qui paraissent prêts à s’engager pour un changement.

La réforme de l’organisation judiciaire entrée en vigueur au 1er janvier 2023 risque cependant d’éloigner un peu plus encore les Français de ces enjeux de société fondamentaux. Les crimes punis jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle — dont les viols, donc — seront désormais jugés par des cours criminelles départementales composées de cinq juges professionnels, sans jury populaire. Cette nouvelle organisation, expérimentée trois ans dans une quinzaine de départements, devait théoriquement contribuer à réduire la pratique de la correctionnalisation des viols, qui consiste à les considérer comme des délits d’agressions sexuelles et revient, pour utiliser les mots du magistrat David Sénat, « à les disqualifier juridiquement et surtout socialement ». Dans les faits, le rapport publié par le comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale a conclu en octobre 2022 que « les statistiques disponibles ne laissent pas apparaître de réelle évolution sur le niveau de correctionnalisation des affaires ». C’est même à l’inverse le risque de la dégradation de la qualité du jugement des faits de viol qui est pointé par de nombreux acteurs du monde judiciaire. Les avocats pénalistes Romain Boulet et Karine Bourdié voient dans les cours criminelles départementales des « sous-cours d’assises » ; le vice-procureur Vincent Charmoillaux craint quant à lui une dérive vers des audiences bâclées sous la pression productiviste et par conséquent une correctionnalisation déguisée des dossiers. Les premiers chiffres semblent leur donner raison : pour des affaires similaires, le taux d’appel des décisions des cours criminelles départementales est significativement plus important que celui des décisions des cours d’assises. Les jurés garantissaient la qualité de l’examen des faits et des audiences. Dans Prima Facie, Tessa Ensler se prévaut d’être capable de connaître le verdict avant son énoncé rien qu’en observant les regards des jurés de retour de délibération.

Ainsi, au moment même où la société française devrait collectivement s’interroger sur la façon dont elle garantit la liberté et l’intégrité sexuelles, la fin des jurés populaires pour juger les faits de viol en première instance se traduit par une mise à distance des citoyens de ces questions. La nouvelle organisation semble de fait aller contre le sens de l’histoire, rappelé par Romain Boulet et Karine Bourdié : « du ‘procès du viol’ à Aix-en-Provence (1978) à la prise en compte de la soumission chimique en 2018, les grandes évolutions juridiques et sociales en la matière n’ont pu naître, infuser et se développer dans notre société que par l’association des citoyens à leur mise en œuvre ». La France ne peut ignorer plus longtemps le mouvement de progrès porté par ses voisins européens pour faire tomber les obstacles qui empêchent encore dans les faits l’exercice plein et entier de leur liberté par les femmes. De la Suède à l’Espagne, ce mouvement reçoit un fort appui des sociétés civiles. Notre société doit garantir les droits des femmes par l’introduction dans la loi d’un consentement positif et explicite. Elle doit faire évoluer son système judiciaire afin de décharger les victimes de viol de la charge de la preuve. Est-ce si étonnant que notre pays soit passé à côté du phénomène Prima Facie ? Le statu quo persiste en France au prix des droits élémentaires et fondamentaux des femmes, de leur droit à l’intégrité, de leur liberté de se déplacer, de s’habiller, de boire et de s’amuser sans avoir à rendre de comptes ni avoir peur. Pour reprendre le message de la pièce Prima Facie : à première vue, quelque chose doit changer.