Un voyage aux confins de la vieillesse et de la liberté

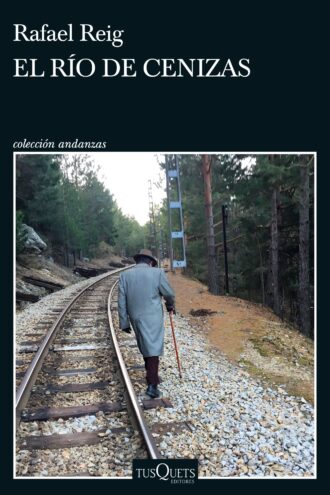

Le dernier roman de Rafael Reig, El río de cenizas (Le Fleuve de cendres), plonge dans les derniers jours d’un homme qui vit dans une maison de retraite et fait le bilan de sa vie pour régler ses comptes avec le passé.

Le cinéaste Ingmar Bergman a dit : vieillir, c’est comme escalader une grande montagne. À mesure que vous grimpez, votre force diminue, mais votre regard devient plus libre, votre vision plus large et plus sereine. À mesure que vous vieillissez, la société suppose que vous avez atteint deux vertus essentielles : d’une part, une certaine tranquillité d’esprit, d’autre part, une maturité remarquable que les années vous ont conférée. Cependant, il existe d’autres protagonistes et d’autres compagnons fidèles de la vieillesse, dont on parle moins souvent : la solitude et l’isolement. C’est précisément l’une des principales clés du dernier roman de l’écrivain Rafael Reig (Cangas de Onís, 1963) intitulé El río de cenizas (Le fleuve des cendres), publié par Tusquets. Venons-en au noyau central de cette histoire qui a captivé de nombreux lecteurs.

Le narrateur et protagoniste est un homme riche, âgé de 75 ans, qui a subi une attaque cérébrale. À la suite de cet épisode de santé inquiétant, qui lui laisse de graves séquelles, il est admis à la maison de retraite « Los Carrascales ». L’endroit en question accueille toutes les personnes âgées qui peuvent se permettre un logement de haut standing. Là, entouré de nombreux personnages divers et extravagants, il va dérouler la carte de sa vie, plonger dans la vieillesse et tenter de trouver des réponses à ses nombreuses questions existentielles. Survient alors une dangereuse pandémie qui bouleverse les habitudes et la vie des patients et des soignants, et présente de nombreux parallèles avec la crise du covid-19. C’est là que l’intrigue prend progressivement son essor : le protagoniste, qui oscille entre nostalgie et impuissance, décide de tenter de conclure un pacte avec le passé. Il le fait parce qu’il a besoin de régler ses comptes et de dire adieu à ce monde en essayant de trouver un sens à l’existence. Entre les lectures et les activités typiques d’une maison de retraite, le narrateur écrit une lettre à son fils Gonzalo dans laquelle il réfléchit à sa vie passée et aux conclusions qu’il a pu en tirer.

C’est un livre plein de joie, où l’auteur déploie un humour très fin, mais aussi une œuvre pleine de tristesse. L’écrivain asturien est déjà un maître habile qui sait combiner le tragique et le comique, et trouver un équilibre sain entre la douleur et la joie. Le romancier et journaliste Isaac Rosa a écrit, à juste titre, qu’il s’agit d’un traité de décence et d’honnêteté, mais aussi d’une merveille écrite pour que nous la lisions avec plaisir, pour que nous riions, pour que nous trouvions la joie, même, ou surtout, au milieu de la douleur. La biographie est mêlée à ses regrets, au souvenir de ses proches, voire à la recherche d’une impossible rédemption. Voici un problème soulevé par le roman : est-il possible de faire la paix avec son passé ou, au contraire, vieillir signifie-t-il assumer qu’il y aura certaines personnes et certains souvenirs que nous porterons comme un poignard dans la peau jusqu’à la fin de nos jours ? L’écrivain nous présente de nombreuses touches de nostalgie pour une jeunesse perdue et pour tout ce qui reste à faire. N’est-ce pas cela, vieillir, croire qu’il est déjà trop tard pour renverser la vapeur, réparer ses erreurs ? C’est peut-être pour cela qu’il commence le récit en disant qu’il a rêvé d’une rivière qu’il n’a jamais vue, et que dans sa veillée, il « marchait à un bon rythme et avait trente ans ». Rafael Reig, figure clé de la littérature espagnole, nous livre une confession autobiographique dans laquelle il développe non seulement le parcours de la vieillesse, mais aussi ce qu’il a appris sur l’amour, la famille, les amis et le passage du temps lui-même.

Une caractéristique particulièrement remarquable du roman est son originalité, notamment en raison de la particularité du personnage principal, un vieil homme très cultivé et extrêmement friand de littérature. Il possède donc un large bagage culturel, qu’il étale sur les plus de 200 pages du roman. Il fait par exemple référence à Mort à Venise de Thomas Mann ou à la Légende du saint buveur de Joseph Roth. On trouve aussi avec bonheur certaines associations d’idées insolites, par exemple, au début du roman, entre Catilina, l’adversaire honni de Cicéron, et Sainte Thérèse.

L’humour est également très présent, comme toujours dans les romans de Reig. C’est l’une des principales forces du texte : combiner un récit aux idées aussi denses que la tristesse, le repentir, l’angoisse et le sexe, sans perdre sa tendresse et sa grâce. La liberté sous toutes ses formes semble tout dominer : qu’entendons-nous par liberté, que pouvons-nous comprendre par rédemption, est-ce que vieillir implique de jouir de plus grandes réponses aux questions infinies de la vie ? Toutes ces questions sont présentes dans le roman à travers le protagoniste, qui tente d’y répondre en mobilisant ses souvenirs et son odyssée intime dans la résidence.

Comme il l’a fait dans d’autres œuvres par le passé, comme le passionnant roman autobiographique Amor intempestivo, on trouve dans El río de cenizas un mélange de comédie et d’existentialisme parfaitement combinés. Selon le narrateur, la vieillesse peut nous priver de beaucoup de choses et peut donc devenir quelque chose de négatif et de déprimant, une représentation théâtrale douloureuse, comme le dirait l’auteur lui-même. En fait, il fait référence aux changements dans le corps et à l’aggravation de certaines habitudes qui, dans la jeunesse, sont considérées comme allant de soi, comme le plaisir de dormir profondément, quelque chose que notre protagoniste a cessé d’apprécier avec l’âge, comme il le déclare : « Depuis des années, je me lève à cinq heures du matin et je ne peux plus m’endormir. On dit que se réveiller tôt est un signe de vieillesse ou de dépression. » Cependant, il propose également une lecture positive : la liberté d’affronter avec lucidité la destination finale, où nous nous retrouverons tous tôt ou tard. « Mon passé est fait de parties pleines, compactes et indivisibles, qui tournent et se heurtent les unes aux autres dans un vide diaphane ; atomes bruts de douleur, de plaisir, de honte, d’amour aussi, qui resteront errants dans les ténèbres, quand, sans être parvenu à les comprendre, j’aurai traversé le fleuve glacé avec ma pièce dans la bouche. »

Dans El río de cenizas, le lecteur trouvera également une interprétation, tissée par divers fils historiques, de l’Espagne récente, grâce à laquelle nous touchons du doigt une époque où les traditions culturelles, sociales et politiques étaient très différentes de celles d’aujourd’hui. Le protagoniste, qui appartient à une autre génération, très éloignée de la génération millenial, a recours aux vers du poète Vallejo : « Aujourd’hui, j’aime beaucoup moins la vie, mais j’aime toujours vivre. » Cette déclaration pourrait être le résumé de toute l’histoire. L’auteur en vient à nous dire que la fin des temps n’est pas aussi joyeuse que les jours de jeunesse, mais qu’elle vaut quand même la peine car elle nous apporte du nouveau. Comme l’auteur l’a lui-même reconnu dans une interview, une vieillesse digne est celle qui nous permet d’accepter que la mort arrive plus tard. Il n’y a plus de peurs, plus de patrons, et nous n’avons plus besoin de nous faire bien voir de quelqu’un en taisant ce que nous pensons. La vieillesse implique de se retrousser les manches.

La structure narrative nous place devant une galerie de personnages secondaires qui constituent l’ensemble du roman. Tout d’abord, la figure de son fils Gonzalo, âgé d’une cinquantaine d’années, et la façon dont les fils familiaux se distendent à mesure que les parents vieillissent : « Ce dont je me souviens le plus du premier jour où mon fils Gonzalo m’a amené ici, c’est la peur que j’avais. Mais la rencontre avec un arbre à la large canopée m’a fait me sentir accompagné », dit le protagoniste. Aux côtés du fils, les amours passées du protagoniste et un grand nombre d’amis de son passé se distinguent. D’autre part, il y a les nombreux compagnons de la maison de retraite, qui sont très extravagants, mais aussi tendres, uniques et irremplaçables. Tel un puzzle géant, l’auteur nous présente un joueur d’échecs qui se plonge dans la vie des autres, une femme qui dirige un orchestre inexistant, ou encore une veuve qui fait sa valise tous les jours en attendant que son mari vienne la chercher. Dans l’asile, des personnages très différents vivent sous le même toit, mais ils ont tous quelque chose en commun : ils veulent tuer le temps, et ils le font à travers d’innombrables activités qui les font se sentir plus ou moins vivants.

Le livre s’achève par cette phrase mélancolique : « Gonzalo, je serai heureuse, et j’espère que tu le seras aussi. Sois heureux et vis lentement. Je t’ai déjà dit que je t’aime, même si je t’ai souvent mal aimé. » Si le roman a commencé avec son fils, il se termine aussi avec lui. L’arc narratif se referme, en tirant trois conclusions que les lecteurs les plus avisés pourront ramener chez eux. La première est que la vie est trop courte pour être vécue en accéléré et avec des ressentiments inutiles. La deuxième est que grandir implique de reconnaître les erreurs commises et de faire le point sur le passé pour pouvoir dire au revoir correctement. Et la troisième, peut-être la plus importante de toutes, est qu’il est possible d’aimer sa famille, ses amis, ses amours, et que ce sentiment n’est jamais le même, qu’il change sans cesse, et que lorsque nous croyons le perdre au fil des années, nous ne faisons en fait que le réinventer.