Stephan Thome, Pflaumenregen, Suhrkamp, septembre 2021

Stephan Thome écrit en allemand depuis son pays d’adoption, Taïwan. Dans son dernier roman, Pflaumenregen (littéralement : « Pluie de prunes »), il déploie à travers le destin de trois générations plus de 70 ans d’histoire sur l’île de Taïwan, depuis la fin de l’occupation japonaise au début des années 1940 jusqu’en 2016.

Ce roman historique est le résultat de plusieurs années de recherches intensives et l’auteur a tenu à mettre en avant l’expérience des Taïwanais, ainsi que leur propre perspective. Les questions d’identité et d’appartenances multiples animent la famille d’Umeko, jeune écolière au début du roman dont l’histoire va connaître, au fil des événements historiques, de nombreuses déchirures.

Pflaumenregen transmet à travers le destin bouleversé d’une famille des événements peu connus des lecteurs européens. Proposer un panorama du 20e siècle depuis Taïwan, décentrer une perspective par trop européenne, tels sont, entre autres, les enjeux de ce roman.

Heidi Furre, Makta, Flamme Forlag, 2021

Souvent, je le vois chez les autres. Je ne sais pas exactement comment je le vois, car il est fugace. C’est dans le visage. C’est dans la peau, autour de la bouche, dans le regard. Certaines femmes portent la douleur dans leur visage. Des hommes aussi. Il est difficile de la saisir, elle s’échappe facilement. Elle défie la jeunesse, elle défie la beauté. Je l’ai vue chez les autres depuis que je suis enfant, avant de savoir ce que c’était. Je l’ai vu chez des enfants. Je l’ai vu chez des femmes plus âgées. Certains jours, je l’ai vu en moi. Dans mes pores, dans mon teint, dans mes rides. Il s’affiche si je ne le surveille pas.

Liv est une infirmière qui prend soin d’elle et des autres. C’est une personne normale qui cache un secret. Une nuit, il y a de nombreuses années, elle a été violée. Par un homme avec qui elle est rentrée chez elle de son propre choix. POWER traite du pouvoir, mais aussi de la capacité à le surmonter. De la force qu’il faut avoir pour continuer.

« L’un des livres les plus importants de cet automne. » (Jannicke Totland, framtida.no)

Jacobo Bergareche, Los días perfectos (Les jours heureux), Libros del Asteroide, mai 2021

Le roman Los días perfectos de Jacobo Bergareche n’a pas laissé ses lecteurs indifférents. Mario Vargas Llosa qualifie le roman de « divertissant, drôle et très bien écrit ». Avec cet éloge du Prix Nobel, le roman a rencontré davantage de lecteurs, ce qui est mérité. Cette fiction au carrefour entre le récit de voyages, le roman épistolaire et le roman d’amour est particulièrement réussie. Luis, le héros, se rend à Austin pour un Congrès, mais ce n’est qu’un alibi pour pouvoir retrouver Camila, son amante. Or, peu avant son départ, Camila lui envoie un message où elle lui annonce la fin de leur histoire. Ce qui, au départ, était prévu comme un voyage torride tourne alors en une exploration des archives de l’Université d’Austin où Luis découvre la correspondance peu connue entre William Faulkner et Meta Carpenter, son amante. Les échanges entre l’auteur américain et son amante résonnent de manière particulière chez Luis qui découvre, au-delà des distances géographiques, temporelles et linguistiques, un jeu de miroirs fait d’ennui et d’exaltation, sans oublier la nécessaire dose d’humour qui fait de ce roman un des plus intéressants parmi les nouveautés éditoriales espagnoles.

Paolo Nori, Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fiodor Dostoïevski Mondadori, 2021

Les romans de Tolstoï et de Dostoïevski sont des œuvres d’art pas seulement parce qu’ils parlent la langue supérieure de l’art mais aussi parce qu’ils parlent de moi, de mes peurs, de mes blessures, de ma famille, de ma solitude, de mon état d’orphelin de 57 ans, sans mère, sans père ; un ridicule, vieil orphelin qui habite Casalecchio di Reno (Bologne).

À l’occasion des 200 ans de la naissance de Fiodor Dostoïevski, Mondadori propose par la plume de Paolo Nori (Parme, 1963) une (auto)biographie romancée du grand écrivain russe.

Confessions du « sous-sol », critique littéraire passionnée et fraternelle, Sanguina ancora retrace, tout en reconstruisant la vie de l’un des fondateurs du roman moderne, l’histoire d’une blessure ouverte infligée par la lecture d’une œuvre métaphysique extraordinaire, l’oeuvre dostoïevskienne, dont les grands questionnements sur la condition humaine continuent de nous hanter.

Tout commence par Crime et châtiment, que Paolo Nori découvre lorsqu’il est adolescent : ce sera son initiation à la littérature et à la vie.

L’homme Dostoïevski – nous dit Nori au fil des pages – nous ressemble tellement que depuis 1881, année de sa mort, la blessure saigne. C’est de cette proximité existentielle, désarmante, avec le grand romancier russe, que le livre se nourrit : par le biais de l’écriture autobiographique de Nori, la vie extraordinaire de Dostoïevski devient alors celle de chacun d’entre nous, lecteurs passionnés d’une œuvre majestueuse toujours aussi actuelle. Ce bel hommage à Dostoïevski sonne surtout comme un inépuisable chant d’amour pour la littérature.

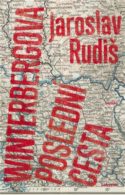

Jaroslav Rudiš, Winterbergova poslední cesta (Le Dernier Voyage de Winterberg), Labyrint, septembre 2021, Traduit de l’allemand (Winterbergs letzte Reise) par Michaela Škultéty

Jan Kraus est aide-soignant à Berlin, et s’occupe de personnes mourantes. Originaire de Vimperk, dans la Tchéquie actuelle, il vit en Allemagne depuis 1986. Il passe avec les agonisants les derniers moments de leur vie : parfois, ce ne sont que quelques jours, parfois des semaines, plus rarement des mois entiers. L’un de ceux qu’il aide à faire le grand saut est Wenzel Winterberg, originaire de Liberec, qui est aussi vieux que le crématorium local et que la République tchécoslovaque. Cet homme de près de 100 ans, qui a travaillé toute sa vie comme conducteur de tramway et n’a jamais fait d’études mais qui en sait long, souffre de « crises d’Histoire ». Un jour, il demande à Kraus de l’accompagner pour son dernier voyage en Europe centrale. Ensemble, ils se rendent en train de Berlin à Sarajevo, suivant un vieux guide de voyage pour l’Autriche-Hongrie datant de 1913, par Karl Baedeker. Ils voyagent sur les traces de Lenka, le vieil amour de Winterberg, qu’il a perdu au début de la dernière guerre. Dehors, il fait froid ; derrière les fenêtres du train, de vieilles histoires oubliées depuis longtemps reviennent à la vie …

Pour son roman Le dernier voyage de Winterberg, l’auteur a été nominé au prestigieux prix de la Foire du livre de Leipzig en 2019 et a remporté le Chamisso-Preis/Hellerau Award en 2020.

Ottó Tolnai, Szeméremékszerek 2. Az úr pantallója (Bijoux intimes 2. Le pantalon du seigneur), Budapest, Jelenkor Kiadó, 2021

Dans la première partie du roman, parue en 2018, le narrateur, qui vit dans la ville de Palić (Voïvodine), à 18 km de la frontière serbo-hongroise, part chercher deux flacons stériles à la pharmacie. Il se trouve dans la zone de transit et rencontre des réfugiés. Faisant un geste que les douaniers prennent pour un signe, il sera emprisonné et envoyé en psychiatrie. Le premier roman est “une série d’anecdotes, de bavardages, de récits, d’histoires qui s’entrecroisent et se développent les unes les autres, et dans ce flot irrégulier et débridé de discours, les critiques ont cherché à découvrir la présence constante de la liberté” (Sarolta Deczki)[1]. Malgré son titre, il ne s’agit donc pas d’un roman érotique, loin de là, les bijoux intimes sont les bribes de la pudeur, objets concrets et métaphoriques des histoires, outils du dévoilement du narrateur.

La deuxième partie du roman, qui vient de paraître, continue à raconter la vie de ce narrateur. Une fois sorti de prison, il se rend jour après jour dans des cafés avec son ami Cziprian où ils ne font que discuter. Tous deux évoquent leurs souvenirs et leurs histoires depuis leur enfance jusqu’à nos jours, en passant par les années de l’ex-Yougoslavie. Ottó Tolnai trouve des personnages inoubliables, ou plutôt les rend inoubliables : des génies méconnus du paprika moulu à la couturière qui fait voyager son Singer, de l’ancien projectionniste de cinéma à l’oncle Laci Balla qui fait une démonstration de natation devant le roi… Des figures de Palić et de Novi Sad, villes frontalières de la Serbie, la minorité hongroise, les “premiers habitants”, des visiteurs et des réfugiés. Et, bien sûr, Dr. Brenner, ou de son nom d’écrivain Géza Csáth, fait aussi son apparition suivi de tous les représentants de la vie intellectuelle et artistique hongroise. Parmi eux se trouve le peintre, dont la marque de fabrique est un pantalon couvert de taches de peinture bleue comme l’azur de l’Adriatique où se fait voir le seigneur.

Trois romans d’Ottó Tolnai ont déjà été traduits en français (Or brûlant, I. Virag, 2001, L’ombre de Miquel Barceló, Entretemps, 2006 et La rose de Kichinev, Le Temps des cerises, 2015).

Mart Kivastik, Sure, poisu ! (Meurs, gamin !), Tartu, Väike öömuusika, septembre 2021

Ce roman retrace la vie d’une figure ambivalente de l’histoire politique et littéraire estonienne, le médecin et poète d’avant-garde Johannes Vares (1890-1946), également connu sous le nom de plume de Barbarus. Intellectuel de gauche respectable pendant la première indépendance de l’Estonie, il cède aux sirènes staliniennes et devient le chef du gouvernement fantoche mis en place en juin 1940 après l’occupation du pays par l’Armée rouge. Créature politique de Jdanov (l’émissaire de Staline en Estonie), entraîné malgré lui dans un jeu qui le dépasse, il se suicide (ou est suicidé ?) en 1946. À travers une série de tableaux séparés par des sauts temporels, l’auteur éclaire la personnalité complexe et le destin tragique de son protagoniste. Il interroge ses choix, ses ambitions, sa vanité, tout en faisant apparaître son humanité, sa fragilité, ses relations amicales et son amour pour sa femme Emilie, alias Siuts.

Ce roman est issu d’une pièce de théâtre du même auteur jouée en 2014 à Pärnu, la ville d’origine de Johannes Vares. Parallèlement à son œuvre en prose (romans et nouvelles), Mart Kivastik (né en 1963) mène en effet une carrière de dramaturge (une vingtaine de pièces représentées dans différents théâtres estoniens depuis 1997). Il a également écrit plusieurs scénarios de films et a réalisé deux longs métrages.

« Barbarus avait obtenu sans le faire exprès ce qu’il voulait, sous le pouvoir des Russes qui lui avaient ordonné de prendre le poste de Premier ministre. Monsieur Barbarus était devenu le camarade Barbarus. (…) Il voulait redevenir Vares, oiseau banal, individu sans importance menant une vie simple et douce, le docteur Vares et sa petite Siuts. »

Kristīne Želve, Grosvaldi (Les Grosvalds), Neputns, 2021

La famille Grosvalds est une dynastie d’exception à la mesure de la Lettonie, celle d’un peuple sans élites anciennes pouvant se prévaloir d’arbres généalogiques traversant les âges. L’abolition du servage (1819 pour la Livonie) est le point de départ de l’émancipation des nations baltes. L’histoire des Grosvalds s’inscrit dans ce mouvement. Aux alentours des années 1860, le meunier Grosvalds atteint une aisance suffisante pour permettre à son fils, Frīdrihs, d’aller à l’université — c’est avec lui que commence le roman d’une famille qui, en une génération et demie, a presque tout accompli, et presque tout perdu – sauf la postérité.

Ceux que Kristīne Želve appelle « Les Grosvalds », ce sont donc le père, Frīdrihs Grosvalds (1850-1924), avocat, homme politique, et un des pères fondateurs de la nation puis de la Première république, la mère, Marija Grosvalde (1857-1936), intellectuelle et polyglotte, leurs cinq enfants : Mērija Grīnberga (1881-1973), ethnographe ; Oļģerds Grosvalds (1884-1962), homme d’État et diplomate ; Jāzeps Grosvalds (1891-1920), peintre moderniste ; Līna Grosvalde (1887-1974), diplomate et Margarēta Grosvalde (1895-1982), diplomate, traductrice littéraire et probablement espionne ; et leurs petits-enfants Mērija Grīnberga « la Jeune » (1909-1975), archiviste et muséographe qui a sauvé les collections des musées lettons durant la Seconde Guerre mondiale et enfin Emanuels Grīnbergs (1911-1982), mathématicien. « Nous ne sommes pas des gens faibles, mais des aristocrates – et aussi des ouvriers ! » se plaisait à dire Margarēta.

Ce « roman sans fiction » retrace l’histoire de cette famille durant environ un siècle. Il dépeint d’abord longuement son activité foisonnante au cœur de la vie culturelle, intellectuelle et politique de Riga, alors même que, sous l’effet d’une prodigieuse accélération historique, le peuple letton devient une véritable nation européenne. C’est l’époque de l’Art Nouveau, du boom économique et urbanistique de Riga d’avant 1914, du fourmillement intellectuel, idéologique et politique – d’une effervescence que le public français a découvert lors de l’exposition Les âmes sauvages du musée d’Orsay de 2018.

Avec un tel sujet, Kristīne Želve aurait fort bien pu produire une saga avec robes en dentelles, chapeaux claques et violons suaves. Or ce qu’elle a entrepris refuse la facilité, c’est une exploration « expérimentale », mobilisant un matériel documentaire d’une formidable richesse, et qu’elle connaît parfaitement, pour s’en affranchir et produire un texte qui réussit par mille nuances à restituer l’unicité de ce moment charnière.

Réalisatrice de cinéma, familière de l’art contemporain, elle semble avoir composé son livre à la manière d’une commissaire d’exposition. Par un traitement objectif de l’archive, avec une méthode qui fait entendre sans grimace la singularité de ses personnages, elle orchestre subtilement chacune de leurs voix. Et celles-ci sont inimitables. Au-delà de leurs fortes singularités, elles ont en commun un usage inouï de la langue, un idiolecte familial, que Želve parvient à mettre en scène et à magnifier. Principalement lettophones, les Grosvalds sont, comme tous les inventeurs de la nation lettone, des polyglottes — des Européens polyglottes. Leurs enfants vivent, lisent, écrivent, pensent certes en letton (qui connaît alors la révolution que la langue française a connu trois siècles plus tôt), mais aussi en français, en allemand, en anglais, en russe ou en italien. Des cosmopolites qui partagent leurs vies entre Riga, Paris, Pétersbourg, Munich. Très proches les uns des autres, les frères et sœurs pratiquent, dans leurs correspondances et leurs journaux intimes — que Želve sollicite abondamment —, une alternance codique (ou code-switching) jubilatoire, qui fait que l’on passe plusieurs fois dans une même phrase d’une langue à l’autre. Želve ne traduit pas au fur et à mesure, mais livre en notes de fin les explications lexicales ou contextuelles nécessaires, plongeant le lecteur dans une expérience poétique immersive qui intègre l’ignorance, le flou et le dévoilement progressif du sens. Le jeu.

« De retour à Riga, je fais ce que j’ai à faire — je lis, j’écris et je parle dans ma langue maternelle. Il serait intéressant de savoir quel type d’homme je serais devenu, si je n’étais jamais allé à l’étranger. » écrit Oļģerds à son retour d’Allemagne.

Pour ces personnages clés de l’élaboration de la Lettonie moderne, l’identité nationale ne peut se concevoir qu’au cœur de la culture européenne au sens le plus large – englobant la modernité –, et en aucune façon isolée, repliée sur des racines ethniques prétendument intemporelles.

Rosa Liksom, Väylä (La Voie), Like, septembre 2021

À l’automne 1944, les Allemands et les Finlandais, devant l’avancée soviétique, concluent un accord aux termes duquel les Allemands doivent quitter la Finlande de façon progressive et pacifique. Malheureusement, les soldats allemands pratiquent en réalité une politique de la terre brûlée aux conséquences désastreuses pour les Finlandais restés sur place. La narratrice de Väylä, une jeune fille finlandaise dont les frères sont morts et dont le père est à la guerre, se retrouve ainsi contrainte d’emmener leur troupeau de vaches en Suède, loin des destructions dues à la guerre de Laponie.

Ses vaches sont pour elle bien plus que des animaux et deviennent de véritables amies, dont la longue fréquentation va peu à peu transformer la narratrice, au même titre que ses rencontres avec des êtres dont la vie chamboulée par la guerre nourrira sa conscience en pleine formation.

Au-delà de l’intrigue et des réflexions sur cette guerre vue à hauteur d’adolescente, Väylä se distingue par la langue de la narratrice, le dialecte finnois parlé en Laponie : la presse finlandaise a salué ce parti pris stylistique, qui non seulement donne ses lettres de noblesse à un dialecte assez rare en littérature (Rosa Liksom, originaire de Laponie finlandaise, l’avait d’ailleurs déjà employé, mais de façon marginale, dans certains de ses ouvrages précédents), mais contribue également à l’authenticité du récit et à la poésie du texte.

Nélida Piñon, Um Dia Chegarei a Sagres (Un jour, j’irai à Sagres), Temas e Debates, octobre 2021

C’est l’histoire de Mateus, un paysan du Portugal profond du XIXe siècle qui grandit sous la tutelle dévouée de son grand-père, mais étouffé par le sombre secret qui entoure ses géniteurs. À la mort de son grand-père, Mateus décide d’abandonner la charrue et de marcher vers Sagres. Il s’agit d’une vieille obsession : fasciné par les sagas des explorateurs maritimes héroïques, Matthew est déterminé à trouver la tombe du prince Henri le Navigateur à Sagres. Mais parviendra-t-il à atteindre la ville ? Racontée avec la maîtrise caractéristique de Nélida Piñon, l’odyssée de Mateus est une analyse puissante de la splendeur et de la décadence du Portugal et un bel hommage à la tradition littéraire et culturelle portugaise.

« La lauréate du prix Prince des Asturies raconte dans ce roman sa relation avec le Portugal et l’histoire des Portugais qui, animés par l’esprit de pionnier, sont partis à la conquête. […] Dans chaque pas de ce paysan sur sa terre, Nélida fait écho à toute la tradition de la littérature portugaise : la grandeur du Portugal chantée par Camões dans Os Lusíadas ; l’appel de Fernando Pessoa dans Mensagem pour que le pays retrouve cette grandeur ; l’histoire des anonymes, souvent oubliés par les livres d’histoire, mais qui sont chargés de maintenir une patrie, dans le sillage de José Saramago, dans Memorial do Convento. » (Guilherme Stumpf, magazine Amálgama)

Ce livre a reçu le Premio Pen Clube Brasil de Literatura 2020.

Compte-rendu à paraître sur Le Grand Continent

Eduarda Feio et Maria Aurélia Marcelino, Escada Líquida. Conversas inéditas com surrealistas portugueses, Antigona, 2021

En 1978, deux étudiants de l’Escola Superior de Belas-Artes (École supérieure des beaux-arts) ont interviewé Mário-Henrique Leiria, magnétophone et stylo en main, dans sa « Maison de l’Usher » à Carcavelos (l’une des rares interviews données par l’auteur), Henrique Risques Pereira, dans le Grémio Literário de Lisboa (Guilde littéraire de Lisbonne), et Cruzeiro Seixas, sur un banc de parc. Ils ont cherché en vain et de façon caricaturale Fernando Alves dos Santos dans l’annuaire téléphonique et ont joint Pedro Oom par des moyens médiumniques. Mário Cesariny, le « pape du surréalisme portugais », leur a refusé une interview. Encore inédites, ces conversations, qui jaillissent du discours, constituent un témoignage vivant et spontané, sans tabou, sur le parcours de plusieurs surréalistes et sur « la machine à laver le cerveau » qu’était le surréalisme au Portugal.

Plus de quarante ans après, nous trouvons encore dans ces entretiens des révélations importantes qui n’ont jamais été rendues publiques. Les manifestes qui ont présidé à la formation du groupe restent vivants, dans la voix des personnes interrogées, et constituent des contributions à la compréhension d’une époque.

Compte-rendu à paraître sur Le Grand Continent

Georges Séféris, Journées 1925-1944, traduction du grec par Gilles Ortlieb, Le Bruit du temps, novembre 2021

Pour la première fois, le journal du poète grec Georges Séféris, prix Nobel de littérature en 1963, est traduit en français.

Le poète Georges Séféris naît en 1900 à Smyrne, dans une famille grecque qui en sera chassée par les Turcs lors de la « grande catastrophe » de 1922 qui marque la fin de l’Hellénisme d’Asie mineure. Dès lors, toute sa vie, et dans les pages de ces Journées qu’il consigne à partir de 1925, Séféris tentera de répondre aux contradictions inhérentes à ce qu’est devenue la Grèce : un petit pays dont l’indépendance et l’intégrité territoriale sont sans cesse menacées, mais un pays avec une immense tradition. Comment, en poète qui a choisi d’écrire en grec, redonner une vie littéraire à la langue populaire de son pays, afin de renouer avec la vérité de l’Hellénisme, « caractérisé par l’amour de l’humain et de la justice » ? Comment, alors qu’on gagne sa vie comme fonctionnaire auprès des gouvernements successifs dans une période particulièrement troublée, affronter « l’épreuve inévitable » et ne pas céder au découragement quand on constate chaque jour que les hommes au pouvoir ne sauraient être à la hauteur de cet idéal ? Tout au long de ces pages, nous voyons Séféris vivre l’odyssée d’un perpétuel exilé : en Albanie où il est nommé avant-guerre puis — alors que la Grèce est vaincue, occupée, résistante, en proie à la guerre civile — en Crète, au Caire, en Afrique du Sud, à Jérusalem, à Londres et en Italie. Quelles que soient les circonstances, il mène de front deux existences parallèles : celle de l’homme de bureau — qui joue parfois un rôle de tout premier plan dans les événements historiques qu’il rapporte au jour le jour avec une acuité qui peut évoquer le Victor Hugo de Choses vues — et celle de l’écrivain qui rencontre André Gide, Henry Miller, Lawrence Durrell, commente Solomos ou Cavafis et publie de minces recueils qui permettront à la poésie grecque moderne de rivaliser avec celle de ses maîtres, Paul Valéry ou T. S. Eliot. La hauteur de vue, la lucidité et la probité dont il fait preuve, pendant toutes ces années, font de ce témoignage un monument sans équivalent dans son siècle et son pays d’origine.

« Maintenant que je recopie et, pourrais-je dire, relis pour la première fois d’un bout à l’autre ces lignes écrites au fil des événements, je remarque qu’il ne s’agit ni de confessions, ni d’une volonté de souligner les choses les plus importantes. Il se peut que le journal participe de quelque manière à ces événements, de même que moi-même je participe à tout ce que je vis. Il ne veut même pas être complet. Ce sont tout au plus des traces qu’on laisse en passant. “Des pas sur la neige”, pour se rappeler cette pièce de Claude Debussy ; les traces de quelques moments qui ne sont pas toujours les plus importants, mais les plus libres ; ceux qui sont venus. » (Georges Séféris, Journées, samedi 4 juin 1949)

À paraître le 19 novembre 2021.