Fumigation chamanique d’un quinquagénaire nu

Les Filles de Monroe nous replonge dans l'univers post-exotique volodinien certes familier, mais empreint d'une lecture "vitaliste" qui se démarque de son habituelle perspective post-marxiste. Volodine y poursuit l'originalité de ses précédentes œuvres : raconter dans l’échec des possibilités révolutionnaires du XXe siècle, tout en essayant de penser leur persistance actuelle sous une forme spectrale.

Mille raisons s’énumèrent aisément pour expliquer qu’une œuvre n’ait pas été aimée. Il est plus délicat de comprendre de façon certaine en quoi elle peut au contraire plaire, attirer et fasciner, en particulier quand elle déploie un univers excessivement similaire à celui de toutes les œuvres qui l’ont précédée.

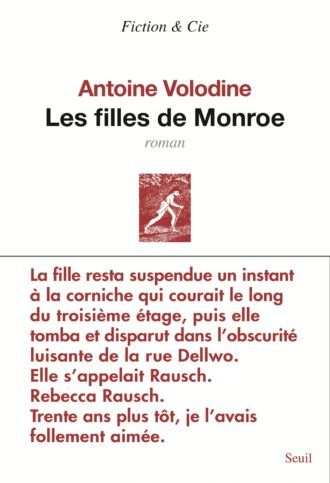

Les Filles de Monroe, dernier roman d’Antoine Volodine, n’est pas un livre surprenant, au sens où l’on y retrouve tous les éléments habituels de l’univers volodinien. L’action se déroule non plus dans le Bardo, ou dans le kolkhoze de Terminus radieux, mais au sein d’un sordide camp psychiatrique, géré par le Parti et contenant la dernière parcelle d’humanité. Je dis bien « action », car, si modeste soit-il, il y a un nœud dramatique (« les filles de Monroe arriveront-elles à revenir d’entre les morts pour purger le Parti ? »). Sur cette toile de fond apocalyptico-soviétique, le long de rues à l’onomastique pseudo-ouralienne s’agitent quelques amulettes et accessoires chamaniques – notamment lors de la désastreuse cérémonie de purification qui inspira son titre à cet article. En somme, le lecteur ou la lectrice profanes trouveront dans cet ouvrage une voie d’accès tout à fait adéquate à l’univers post-exotique, tandis que, paradoxalement, le volodinien aguerri sera tout sauf dépaysé. Mais lui importe-t-il de l’être ?

L’inquiétante étrangeté se mue pour lui en plaisante familiarité. Proust a suffisamment décrit le plaisir propre à la reconnaissance pour qu’on n’en soit pas surpris. À la familiarité post-exotique se superpose en outre, pour les marxistes, une familiarité politique. L’amateur de groupuscules se réjouira en particulier de lire, en fin de volume, les noms des 343 fractions du Parti au temps de sa gloire (vos sympathies vont-elles aux « Posadiste du neuvième mois », aux « Déçus du polpotisme » ou au Groupe « Illumination immédiate » ? Amusant : une des fractions s’appelle « Lutte ouvrière »). Pourquoi masquer que les fictions de Volodine plaisent aussi (mais pas seulement) à cette catégorie de lecteurs parce qu’elles flattent un certain nombrilisme socialiste ?

Dans un essai de 2005 intitulé Le Dénouement, Lionel Ruffel tentait de mettre en relation les livres de Volodine avec une certaine situation historique postmarxiste. Son hypothèse nous semble toujours très juste : ces écrits ruminent l’échec des possibilités révolutionnaires du xxe siècle, tout en essayant de penser leur persistance actuelle sous une forme spectrale – sous la forme d’un deuil qui est en même temps un héritage. La liste des fractions du Parti (qui fait écho à la liste des 343 livres de la bibliothèque post-exotique dans Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze ; ou aux listes d’herbes imaginaires d’Herbes et golems et de Terminus radieux) serait ainsi une ouverture des possibles historiques (et en effet, qui n’aura l’envie de fonder une revue égalitariste, juste pour l’appeler « Refus de priorité »)1. La fiction volodinienne dans son ensemble questionne notre rapport présent aux révolutions du siècle passé.

La fiction volodinienne dans son ensemble questionne notre rapport présent aux révolutions du siècle passé.

Vincent Berthelier

Doit-on donc réduire Les Filles de Monroe à l’un des exemplaires de cette réflexion, à un produit supplémentaire de la machination Volodine ? Certes, avec ce roman, l’auteur enrichit son univers de plusieurs trouvailles brillantes (l’emploi dans le camp d’ampoules à basse consommation donne par exemple un fort rendement crépusculaire). Il poursuit sa discrète subversion de la langue française (faux argot des dialogues, usages adjectivaux et adverbiaux du mot camarade, néologismes comme se décroupir, hyènement), mais aussi anglaise2. Plus nettement que jamais enfin, son « réalisme socialiste magique » se sépare du réalisme magique sud-américain. Tandis que, dans celui-ci, le fantastique illustre le foisonnement des possibles historiques, celui-là s’appuie plutôt sur un scepticisme bouddhique professant l’indifférente équivalence des opinions et croyances (on croit moins à l’immortalité de l’âme qu’on ne doute de sa mortalité). Scepticisme résumé par le personnage du chamane Borgmeister : « Sur la question de la différence entre morts et vivants, entre sains d’esprits et insanes, et entre membres du Parti et traîtres au Parti, il avait des points de vue originaux, mais qui n’avaient rien de choquant : il les mettait tous dans le même sac. » (p. 85-86)

Tout cela va dans le sens de la continuité de l’œuvre. Néanmoins, s’il fallait pour un instant ne pas jouer le jeu de cette production littéraire inactuelle (et qui pense d’autant mieux l’histoire qu’elle ne la pense pas sous la contrainte de l’actualité), s’il fallait accentuer la singularité de ce roman de la rentrée littéraire, que dirait-on ? Que ce qui le traverse n’est pas seulement une pensée du deuil, ou de ce qui est mort mais continue à vivre spectralement (l’ère des révolutions). C’est aussi une pensée du retour raté à la vie3, et une pensée de la mort qui ne se limite pas à définir celle-ci comme fin de partie, ou comme arrêt des fonctions biologiques. L’interrogatoire mené par Kaytel sur un couple de morts, l’errance post-mortem de Kaytel lui-même, puis d’un autre personnage abattu par une fille de Monroe : tout cela définit certes une présence spectrale, mais représente surtout une forme de survie, inférieure à la vie elle-même. Le roman décrit, avec toute la vertu comique qui peut en découler, une pauvreté de la présence au monde qui est déjà assimilable à la mort, quand bien même elle n’impliquerait pas la fin du mouvement, de la parole ou d’interactions sociales minimales (ce pourquoi un interrogatoire policier peut fort bien se mener sur un mort). Voilà en quoi réside, je crois, la particularité de ce roman.

L’interprétation « postmarxiste » de Volodine ouvrait une réflexion plus générale sur notre situation historique. La lecture « vitaliste » du dernier roman d’Antoine Volodine se contentera pour sa part d’être une lecture d’aujourd’hui.

Sources

- Voir Lionel Ruffel, Le Dénouement, Lagrasse, Verdier, 2005, p. 48.

- « – Fuck you, Breton, cracha Rebecca Rausch. Le fait qu’elle utilise une langue morte ne m’impressionnait pas. Je suppose que, comme nous tous, elle n’en savait guère plus en américain d’église, oublié depuis des siècles. Je pris cela pour une simple coquetterie langagière venue de l’au-delà […]. » (p. 216).

- À l’image du retour final de Monroe parmi les vivants, « pour se retrouver aussitôt en position de cadavre défenestré » (p. 272).