La Marée basse

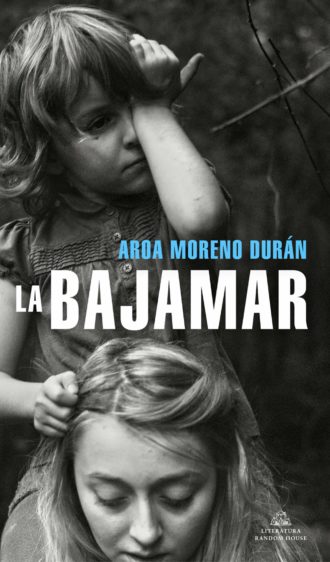

À partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce samedi, nous publions chaque jour en avant-première des extraits des cinq romans finalistes du Prix Grand Continent, qui sera remis le dimanche 18 décembre à 3466, au cœur du massif du Mont Blanc. Aujourd'hui, pour la première fois en français, nous vous offrons de longs extraits du récit d'Aroa Moreno Durán, La Bajamar, un roman habité par des personnages qui sont à la fois submergés par le passé et incapables de s'engager dans le présent.

p. 15-21

1

Matías

Ils avaient beau vivre dans la ría 1, on ne leur apprenait pas à nager. L’eau était très froide parce qu’on était en novembre. Noire. Les poissons griffaient de la chaleur à la surface. Quand l’enfant fut fatigué d’agiter les bras et s’enfonça, plus personne ne pouvait le voir. Un peu d’écume montait encore quand l’autre enfant dit depuis le muret qu’un chien était tombé. Puis il se ravisa et appela à l’aide.

Une pêcheuse s’approcha de la ría, criant que personne ne devait plonger. Que personne ne plonge, ou ça fera deux cadavres. Et personne ne plongea. Les pêcheurs installés sur l’escalier ne levèrent pas la tête des nœuds qu’ils étaient en train de faire. Les barques continuèrent à recevoir des coups de peinture. L’usine crachait sa fumée noire sur la partie nouvelle. Quelques contre-fenêtres se fermèrent. Un cargo agita la baie.

Alors la pêcheuse enfonça sa rame dans l’eau encore et encore. Mais elle ne put passer sous le pont à cause de la marée qui était très haute et parce que les vagues se fracassaient contre lui. Les voisines se serrèrent les unes contre les autres et s’approchèrent du bord en se tenant par le bras. Toutes les mains se portèrent aux bouches. Toutes les femmes parcoururent les rues en cherchant leurs enfants pour se rassurer. On entendit les noms des garçons dans tout le village. Puis elles se turent et rentrèrent chez elles.

La mère attrapa l’aîné par le coude et l’entraîna dans la rue. Elle ne le regardait pas. Juste l’index et le pouce enfoncés trop profond dans la chair : Aujourd’hui, tu ne bouges pas. Et tu te tais.

De temps en temps, le gamin se retournait et il lui semblait encore entendre la dispute, la discussion pour savoir qui utilisait les filets. Le petit avait coupé à la maison la tête des cinq chinchards avec des ciseaux et les avait jetées dans le sac en toile de jute. Il était assis les pieds dans le vide au-dessus du canal du village, qui se remplit d’eau à marée haute et se retrouve avec le fond à découvert à marée basse. Plus de deux mètres de différence entre la montée et la descente. L’enfant était sur le point de lancer la corde quand l’autre apparut. Et l’autre lui dit que c’était lui, qui était plus grand, qui allait pêcher. Laisse-moi faire. Toi, tu ne sais pas. Non, c’est les miens, lui avait répondu le petit. Et il s’était accroché de toutes ses forces aux filets. Le grand, sans réfléchir, avait poussé le petit qui était tombé à l’eau.

Et on ne leur apprenait pas à nager.

Cet après-midi, personne ne s’approcha de la ría. Aucun d’entre eux ne se promena sur les rives. La pêcheuse, elle, scruta pendant toute la journée l’eau noire de la baie. Elle ne le cherchait pas, non, mais quand la marée se retira, elle passa plusieurs fois par dessus l’endroit, regarda à l’aplomb et de tous côtés.

Le soleil déclinait déjà quand une femme sortit d’une rue en courant. Une femme qui avait découvert cinq poissons morts privés de leur tête sur la table de la cuisine. Et des ciseaux ouverts. Une seule parmi toutes les femmes qui ne trouvait pas son jeune fils ce soir-là. Vêtue de noir, elle descendit à toute vitesse, s’agenouilla sur la rive et plongea les bras jusqu’au coude dans l’eau en les agitant dans une tentative de dissiper l’obscurité.

Alors elle se partagea en deux. Alors la femme ne fut plus cette femme. Et le canal, comme un miroir, diffusa le cri dans toute la baie jusqu’à l’entrée du port comme un haut-parleur de la mort. Les voisins tremblèrent. Mais chacun chez soi.

À marée basse, sur le fond couvert de vase, à plat-ventre et les mains ouvertes sur le sol noir, le jeune enfant se retrouva à découvert.

Le juge alla demander ce soir-là à la femme ce qu’ils devaient faire de l’aîné. Je m’en fiche, répondit-elle tandis qu’elle frottait avec un chiffon la tache de sang encore frais des poissons.

Il régnait une odeur de pourriture dans toute la maison.

MARÉE BASSE

2

L’ESCALE

(Adirane)

Jon descend à sa rencontre sur la promenade de France. Il porte un manteau sombre. Ne fait-il pas trop chaud pour ça ? Elle n’arrive pas à savoir si son pantalon est un jean ou si ses chaussures sont usées. Parce qu’elle n’a pas beaucoup de temps pour le regarder. Ce qu’elle a, oui, ce sont ces deux yeux dans le visage. N’est-ce pas cela, marcher ? Ce qu’elle fait. Être de moins en moins loin.

N’a-t-il pas répondu oui au message où elle lui demandait d’aller la chercher après si longtemps ? N’a-t-il pas demandé où arrives-tu, au village, ou à la ville ? N’a-t-il pas pris une route différente après le travail ? Cela ne s’appelle-t-il pas de la préméditation ? se demande-t-il. N’a-t-il pas laissé la mer à droite, sa femme derrière, tous les diminutifs de l’affection sur la table, les années enveloppées deux fois dans du papier kraft ? Légumes grillés, agendas, bottes de montagne. Elle est sûre qu’ils utilisent souvent du safran.

Il doit avoir pensé à elle ces jours-ci, au moins un instant, et s’est peut-être excité sur le chemin du bureau, dans la rue, sous ce manteau et sous son pantalon.

À trois pas, il n’y a plus d’arbres derrière lesquels se cacher et la ville semble si parfaite que cela pourrait être sa dernière après-midi avant la fin du monde.

Ils se donnent la première étreinte, elle se hausse sur la pointe des pieds, s’enfonçant dans son épaule, elle ne parvient pas à le respirer.

Pourquoi es-tu venue ?

Où, ici ? demande-t-elle, en le serrant. Et elle laisse tomber de sa bouche tout le poids de la question.

La saturation de la dopamine a déjà paralysé les articulations et elle se défait du sac-à-dos, ôte maladroitement la veste noire, et se refroidit instantanément.

La marée basse a découvert le fond de la rivière et une mouette fouille sur la rive entre les pierres recouvertes de mousse.

On prend un verre, tu as le temps ? demande-t-elle.

Oui. J’ai dit à Nora que je serais là pour le dîner, répond Jon.

Ils commencent à marcher sans but en direction de la mer, passent le dernier pont sur la rivière, il ne veut pas précipiter les minutes, juste que tout soit une collision fictive des paroles heureuses, un vol sous la jupe. Il ne veut arriver nulle part.

Ils ont continué à s’envoyer des messages de temps en temps et il écrit des phrases toutes faites qui partent dans tous les sens, poésie rebattue sur la distance, et elle ne prend jamais peur, mais certains jours, quand cela lui convient, elle éprouve de la tendresse, car il lui semble que les axiomes les plus pervers, sur cet écran, sont la pure vérité. Après tant d’années et de mails à toujours essayer d’être à égalité, de ne pas monter le ton, d’en sortir indemnes : Salut, Jon. Salut, Adi. Hier, j’ai vu ta mère. Comment ça va, à la montagne ? Je t’embrasse.

Maintenant, cela ne la dérange pas qu’il lui raconte que ce sont les voisins qui nettoient l’eau de la ría chaque mois au village, que son père ne va plus très bien, qu’il ne l’accompagne plus au village, ou qu’il a un chien de taille moyenne noir et blanc à poils longs que sa femme et lui ont trouvé quelque part et qui dort toutes les nuits entre eux.

Adirane ne pose aucune question parce qu’elle ne pourrait archiver aucune nouveauté dans sa mémoire en ce moment. Elles ne l’intéressent pas non plus. Mais elle tente de combler le silence qui s’est établi entre eux en faisant une remarque spirituelle sur la ville qu’ils foulent ensemble de nouveau. Malgré ses efforts, elle ne parvient pas à accéder à la zone de son cerveau où est gravée la date exacte à laquelle des étrangers ont assailli le centre, saccagé les maisons, incendié toute la Partie Ancienne et violé les femmes. Et elle reste silencieuse pendant un long moment en cherchant dans sa tête. Elle pense que la mémoire possède une certaine capacité et que tout ce qu’elle a vécu a poussé les choses anciennes vers la porte de sortie. Alors il la ramène au présent et lui dit : Adi ?, agite une main devant son visage, elle lâche quelque chose à voix basse en désignant une rue et il n’arrive pas à savoir de quoi elle lui parle exactement quand ils s’arrêtent au carrefour où une brèche a fendu la muraille.

Depuis combien de temps on ne s’est pas vus, et ce n’est qu’alors qu’elle se place face à lui en attendant qu’un feu passe au vert sur le boulevard.

Tu étais enceinte, tu t’en souviens ?

Bien sûr, que je m’en souviens.

Elle se rappelle sans effort tout ce qui a un rapport avec lui, mais elle doit chaque fois le sauver d’un lieu plus inaccessible. Être là ensemble et ce qu’elle vient de quitter à Madrid n’appartiennent pas à la même échelle de gravité. Mais elle se laisse porter par la présence de Jon, ce qui est le plus léger, le plus facile. Et elle se rappelle une autre fois, la dernière où ils étaient seuls tous les deux, où il a fait escale deux nuits chez elle à Madrid avant de partir à Vienne, parce qu’il arrive toujours avec une excuse. C’était juste avant de rencontrer Iván, il n’y a pas si longtemps par rapport à la durée de leur histoire.

Elle se rappelle que le soleil entrait par la fenêtre et elle avait les pieds nus sur une chaise. Même s’ils prenaient le petit déjeuner, dans son souvenir il lui demande d’arrêter de fumer et elle boit un verre de vin blanc. Tout cela est un peu absurde. La photo présente les fissures oniriques du passé lointain.

Ce qui est réel, c’est qu’ensuite elle l’a raccompagné dans la rue avec un ciré bleu marine qu’elle n’a pas conservé, et qu’elle n’a jamais eu de réponse à la question sur la durée des adieux. La main désormais sans la main qui avait tout touché au lit. L’œil bleu à l’intérieur de l’œil marron. La femme en dehors de l’étreinte de l’homme. L’homme désormais pour toujours en dehors de la femme. Elle n’a pas pu préciser alors combien de trains ont fait trembler le sol sous ses pieds pendant que la résistance de l’un se mesurait à celle de l’autre. Quand personne n’a dit reste ni viens avec moi. Pendant qu’ils portaient encore sur eux l’odeur de la nuit. Combien de gens sont sortis et entrés par cette bouche de métro pendant qu’ils étaient une photo fixe. À l’époque, personne n’avait d’enfants. Personne n’avait renoncé à rien pour personne. L’onde expansive consistant à faire un pas en avant aurait produit un nombre quantifiable de sinistrés. Mais ils ne le firent pas.

Eux, ils savaient vraiment pendant combien de temps deux personnes qui ne sont pas une mère et son fils peuvent se regarder sans dire un mot.

Ils entrent dans un bar, quand elle commence à parler il y a beaucoup de bruit et elle ne veut pas répondre à ce qu’il a mis si peu de temps à poser sur la table : pourquoi elle est de retour dans le nord et pourquoi elle l’a appelé pour venir la chercher. Elle ne va pas parler de ce qu’elle a laissé derrière elle et elle ne veut pas encore affronter ce qu’elle a devant elle. Cet après-midi, elle veut juste une brève parenthèse juvénile d’insouciance manipulable.

Tu ne vas pas m’accorder un après-midi ? Et elle le supplie presque sans prononcer les mots : Laisse-moi croire qu’on est il y a dix ans, Jon. Donne-moi un peu de notre légèreté. Laisse-moi penser que j’ai du temps.

Mais il ne semble pas disposé à consentir à un silence inconfortable ni à quelques sarcasmes. Il ne veut laisser aucun espace vide. Il n’a plus la patience, la tête ou le temps pour ça. Jon pose des questions qui, en réalité, ont une réponse. Faisons comme d’habitude, lui dit-elle. Et cela elle le tait : Foulons le bord d’un précipice inoffensif. Et elle se sert d’une échappatoire : Je ne voulais pas retourner seule au village après tant d’années et je pensais que ton travail était à mi-chemin entre ceci et cela.

Cela, répète-t-il, et il rit de la façon méprisante dont elle a parlé et boit une longue gorgée de bière. Comment va ta grand-mère ?

Je suis venue pour qu’elle me raconte sa vie. Tu vois ce que je veux dire. J’ai peur qu’une partie d’elle m’échappe sans que je lui aie posé les bonnes questions. Qu’elle l’emporte avec elle sans que j’aie eu l’occasion d’en parler, comme si j’avais considéré comme certain qu’elle serait toujours là et qu’elle n’avait pas eu d’autre histoire ou d’autre vie que les liens familiaux que nous partagions. Cela peut prendre fin n’importe quel jour.

On ne sait pas. Est-elle malade ?

Parfois, on sait. Quelle maladie, à ce stade ? Le sang qui se coagule, des milliers de trous dans la mémoire, les organes épuisés. Tout le monde est déjà mort. Elle n’a plus personne à enterrer. Pendant des journées entières, elle ressemble à la femme qui a veillé sur moi, tu sais comment elle est, si lucide et avec cet humour sec, cette façon de parler si précise. Et d’autres jours, elle me dit des choses impossibles, nous confond les uns avec les autres, mélange les lieux, les noms, ce que sa vie et celle des autres ont été. Ou alors elle reste repliée sur elle-même et me raccroche soudain au nez, me laissant écouter le silence à l’autre bout du fil. Ou elle me répète mille fois la même chose. Comme si on n’en avait pas justement déjà parlé la veille. C’est comme si elle prenait congé par intermittence. Un jour elle est là, l’autre non. Un jour elle est capable de se servir d’un téléphone portable et le lendemain, un tremblement l’empêche de porter sa cuillère à sa bouche. Elle crie le nom de sa mère la nuit, appelle ses frères. Elle appelle la Belge.

Et ta mère ?

Non, non. Je ne lui parle pas. Je sais ça parce que Naia me l’a raconté, elle habite au-dessous de chez elles. Les jours où grand-mère ne m’appelle pas, je lui envoie un message, elle demande à sa mère et me transmet le rapport.

Vous vous compliquez la vie. Tu restes jusqu’à quand ?

Mais Adirane se tait. Parce qu’elle ne sait plus répondre à cette question et moins encore avant d’être arrivée et entrée dans la maison de sa grand-mère, qui est également celle de sa mère et la sienne.

Elle secoue la tête, tente de tourner la page et de revenir au présent. Et elle essaie de garder la raison dans cette dissertation qu’elle fait pour lui sur la raison pour laquelle elle veut parler à sa grand-mère. Mais il est l’homme qui est là, assis à moins d’un mètre, avec ses bagages à elle entre les jambes. C’est lui qui occupe matériellement un espace tout proche. Cette fois, ce n’est pas un message. Ce n’est pas une audace par une nuit de désespoir. Elle l’a convoqué sans y réfléchir à deux fois à son pire moment et il a accouru quand elle l’a sifflé.

C’est de lui dont elle connaît encore par cœur la façon de fermer les yeux à un moment précis et elle se rappelle qu’à une époque ils se laissaient aller l’un vers l’autre. C’est de lui dont elle se rappelle le profil nu contre la fenêtre, la chair ferme et lisse, l’épi dans les cheveux toujours plus plus longs sur la nuque. Tu n’es pas un peu grand pour ça, Jon ?

C’est lui qui est venu la chercher. C’est la seule corde tendue dans la réalité : il-est-là. Et elle semble réelle. Mais elle admet que la défaite dont elle provient n’a pas besoin en ce moment-même de qualifier cette rencontre par-delà une affection ancienne et peut-être tendre.

Il ne gâche pas un seul instant son sourire de l’après-midi par une expression niaise. Il semble se réjouir de sa présence et elle lui renvoie une grimace tordue parce que tout son corps est raide. Il assume finalement que ce n’est pas le moment de rendre la rencontre tendue et d’oublier qu’il y a dessinée sur le sol la ligne séparant deux fronts : c’est la distance d’un corps à corps.

Ils passent plus d’une heure à parler du bon vieux temps. On entend les noms de tous les amis qu’ils n’ont pas vus depuis des années, les anecdotes mille fois répétées, mais déjà si lointaines qu’elles redeviennent originales. Elle n’est pas entièrement consciente de sa façon d’articuler les phrases, du fil du discours, et rien n’est résolu. Elle lui parle un peu plus de son projet de raconter cette partie de l’histoire de la famille et d’autres familles. D’enregistrer tout ce qu’elle pourra. De consigner le témoignage et de fixer ce dernier souvenir encore vivant.

J’aimerais faire quelque chose comme une mosaïque de mémoires.

Il comprend et dit que ça lui plaît. Elle veut filmer sa grand-mère lui racontant ses souvenirs. Enregistrer la partie la plus ancienne. Elle lui dit qu’elle ne sait comment procéder. Qu’elle doit d’abord se poser beaucoup de questions. Sur ce qui la pousse à raconter cette histoire maintenant. Ce qu’il y aurait d’elle dans ce film de non-fiction traversée par sa propre histoire familiale. Pourquoi est-ce à elle de la raconter ?

Il y a une part d’intuition, lui dit-elle, mais je dois travailler. Je dois réfléchir. Je n’ai rien fait de tout ça depuis longtemps. Je suis devenue lâche. Puis elle dit : Enfin, je crois. J’ai besoin de tracer des lignes, mais je n’ai pas beaucoup de temps, alors si demain elle va bien, je commencerai et mettrai chaque chose à sa place en cours de processus.

Un argument interne s’impose. Qu’est-ce qu’elle fait à parler comme ça. Et cette tranquillité ? Veut-elle l’impressionner ? Comme s’il ne s’était rien passé à Madrid. Comme si elle ne traînait rien. Comme si elle n’était pas partie de chez elle, laissant non seulement une fille, mais une famille derrière elle. Comme si elle n’avait pas dynamité les ponts, les portes et le salon avant de décider de les laisser seuls. Avant de faire en sorte que cette tristesse ne lui passe qu’en mettant des kilomètres entre eux. Sans dire ça s’arrête là. Sans assumer un virage radical. Comme si sa grand-mère n’était pas une excuse et constituait à la fois une vraie bonne raison. Comme si elle s’était trompée en appelant qui, un homme du passé en cet instant. Pour se sentir moins seule, pour se rappeler qu’autrefois elle a été aimée, afin de dire j’ai eu un corps qui a été aimé par ces mains mais plus maintenant.

Peu à peu, tout ce à quoi elle avait évité de penser pendant le voyage, il l’éclaire par de petits feux. Et malgré ça, pendant qu’ils parlent, l’image de Jon apparaît et disparaît comme un hologramme en train de prendre un verre de bière. Et elle pense à sa maison. Elle se sent profondément ridicule de l’avoir fait venir pour la chercher. Et elle ne veut pas rester là.

On y va ? lâche-t-elle.

Alors seulement, comme si le fait d’avoir dit allons-y excusait l’ineptie parallèle que constitue cette rencontre, elle parvient à se concentrer et règle rapidement ses comptes avec le passé. Tandis qu’il paie et reste le dos tourné, elle regarde sa posture, les pieds enracinés dans le parquet du bar, la courbure lombaire. Au bout de ce mètre presque quatre-vingt-dix, ses cheveux s’agitent comme s’il les avait grattés. Elle met sa veste et se rappelle un jour où le soleil ne s’était pas encore levé. Il devait être cinq ou six heures. Elle ne sait plus maintenant comment elle est arrivée à l’aéroport à cette heure en hiver. Il vivait déjà à Vienne. Il lui avait dit, finalement, de venir, et elle s’était décidée. Avant de prendre l’avion, elle s’était ravisée. Et elle ne l’avait pas pris. Elle ne lui avait pas raconté pourquoi elle avait passé les contrôles de police, si elle avait souri ou non à la douane, ou pourquoi elle avait fait la queue pour embarquer. Qu’elle était arrivée jusqu’à la porte. Et qu’elle n’était pas entrée. Elle n’y était pas allée. Elle avait eu peur de tout briser. Qu’ils ne soient plus amis. De n’être plus rien. Qu’elle a conservé le billet dans un coffret en bois qui ne s’ouvre pas parce que ces boîtes ne doivent pas être ouvertes sans une bonne raison. Elle pourrait lui dire quel livre elle lisait sur le chemin de l’aéroport. Comment elle imaginait sa maison sans la connaître. Les vêtements qu’elle avait décidé de porter.

Elle pourrait lui raconter également que cette nuit elle était allée au cinéma près de San Telmo. Qu’elle avait vu Les heures. Qu’ensuite, elle avait mis le nez dans une étreinte incongrue, que quelqu’un lui avait dit tu es jolie avec cette veste à rayures, ces bottes, cette coiffure, ce regard. Qu’après ils avaient allumé le chauffage dans la voiture pendant un long moment et que personne n’avait plus parlé de la raison pour laquelle elle avait laissé un avion décoller sans y monter. Elle ne sait elle-même toujours pas répondre précisément à cette question, mais ce n’est pas un problème pour elle. Depuis longtemps, en fait, ce qui aurait pu ou non arriver avec Jon avait cessé de l’intéresser.

La réalité, la mémoire et l’imagination sont maintenant trois lignes confuses qui se fondent et se séparent. Toutes les situations apportées l’une et l’autre de nouveau, comme un flotteur de sauvetage, la réécriture impossible.

Sa vie réelle, ce sont les dernières années : sa fille, Madrid. Elle pense à Iván et à elle. Puis elle regarde cet autre homme. Pourquoi se juge-t-elle tout le temps pour être justement là, avec lui ? Et elle ne sait plus si c’est celui de toujours ou si c’est seulement un autre qui n’existe pas en réalité qui lui donne toujours une étreinte plus longue qu’il n’est permis, un peu plus étroite qu’on ne le permet à un ami avant que cela ne devienne gênant, celui qui ne griffera jamais plus bas que l’os.

On est amis ?

On est amis.

Combien de vies tiennent-elles dans ce qui n’arrivera plus. Combien en ont-ils eues depuis leurs quinze ans. Depuis la chaleur humide de la place, les premiers œstrogènes accentuant le chaos et le ridicule.

Quand ils quittent le bar, aucun d’eux ne sait comment ils ont traversé la moitié de la ville. Elle sent la baisse de l’adrénaline et la négligence apparaît. Le manque de mécanismes pour la survie. La fin de l’état d’alerte. Les yeux reprenant leur taille habituelle de la nuit. La déception. Parce qu’il le dit alors :

On se dépêche ? Comme ça, j’arriverai pour le dîner.

Il ne reste plus qu’à aborder les sujets faciles. Il regarde ses mains accrochées aux bretelles du sac à dos. Elle regarde aussi ses mains. Tu ne savais pas que je me ronge les ongles ? Personne ne nomme plus ceux qui attendent. Ils n’existent plus dans leurs bouches, mais ils sont là, ils sont le public fantôme qui assiste à la rencontre. Il est plus maigre que dans son souvenir. Plus grand. Plus beau. Plus intelligent. Son sourire est plus beau.

Plus vieux, aussi.

Elle compte les nouvelles rides qui tirent sur ses yeux sombres et ont été accentuées par les jours de montagne, tant de voyages à des lieux situés en hauteur, des ruines anciennes de civilisations abandonnées où le soleil frappe plus fort. Elle ne distingue pas l’iris et la pupille. Le pull rouge qui se colle à ses bras et à sa respiration

Ça te va bien, cette coiffure.

Je me suis coupé les cheveux moi-même.

Derrière cette fiction au ralenti, la seule chose qui compte est de ne pas sortir la bouche trop tachée. Sauve qui peut. Quand Jon met le contact, la radio s’allume. On entend une chanson : « je veux toujours, loup affamé », et elle rit et porte la main sur la poignée fixée au toit et garde le visage contre son propre bras.

Il s’excuse : Allons, elle aime ça.

Oui, oui. Pas de problème. Laisse-moi ici, lui demande-t-elle quand ils vont entrer dans le quartier.

Qu’est-ce que tu racontes. Je te dépose devant chez toi et on se voit ces jours-ci.

Vers vingt-deux heures ils se sont déjà dit au revoir et il n’a pas éteint le moteur. S’échappe-t-il ? Elle l’appelle quand il commence à accélérer, lui envoie un cri. Alors elle se rend compte que, juste à ce moment, le téléphone se met à vibrer dans sa poche. En même temps, il baisse la vitre et la seule chose qu’elle lui dit est Jon, ne va pas trop vite, tu arriveras largement à temps pour dîner. Ensuite, sans relever la tête, aucune nuit ne supporterait une nouvelle pause, elle décroche : Je t’ai dit de ne pas m’appeler, s’il te plaît. Il se passe quelque chose de grave ? Ça ne fait même pas un jour. Et elle raccroche.

Avant d’appeler depuis l’entrée, elle regarde l’emplacement exact où Matías est mort, où un gamin l’a tué en le poussant. Et elle pense que cette ría maintenant propre est une légende familiale. Elle prend une profonde inspiration qui descend jusqu’au ventre, sent qu’elle doit aller aux toilettes de toute urgence, et presse le bouton qui résonne avec le même son que d’habitude. Elle observe l’inclinaison de la maison au-dessus du marais. Tout le village toujours sur le point de s’écrouler. Les vieilles maisons appuyées sur les neuves. Le passé poussant le présent.

Quelqu’un ouvre, mais elle ne demande pas qui c’est. Au moment où elle allait franchir le seuil de la maison, elle voit une ombre rapide éteindre une lumière au bout du couloir. Une autre est restée allumée, c’est la pièce où elle dormait enfant. Sur le bureau, un sandwich à la tortilla et un verre d’eau. Une orange et un couteau.

Il est vingt-trois heures trente.

Elle baisse le store et l’odeur de la maison entre subitement dans sa mémoire.

————————————

p. 123-150

13

LA SERRURE

(Adriana)

Je pourrais lui dire que je me rends au local du vieil institut de français. Qu’elle peut m’accompagner, si elle veut. Je pourrais tout lui dire comme si les choses n’avaient pas d’importance pour lui laisser la possibilité de refuser sans penser que cela me fait du mal. En réalité, il n’y en a plus guère à se faire. Je choisis le le grand manteau noir, celui qui m’arrive aux genoux. J’ai besoin de chaleur et que les vêtements n’entravent pas les mouvements.

Tu peux aussi ne pas venir, lui dirais-je. Et elle resterait toute la matinée en pyjama, décoiffée et assise sur le canapé, et il ne se passerait rien, lisant à côté de maman, qui regarde la télévision par dessus l’assiette de pâtes qu’elle nous fait sortir le matin et rentrer le soir au cas où on ait envie d’y goûter. Dans la confiance de notre solitude partagée, elle nous gâte encore. Toujours les mêmes biscuits ramollis, de plus en plus humides.

Ou sinon, directe : Je vais à l’institut de français de grand-mère, couvre-toi au cas où il fasse froid, l’air est glacial à l’intérieur parce que c’est une pièce exigüe où aucun radiateur n’a été allumé depuis des années et il y a une vitre cassée dans la porte. Juste si tu veux, on peut regarder ce qu’il reste, chercher dans les papiers, les registres et les tiroirs, planifier comment on va la vider ces jours-ci, le nettoyage et la mise en vente, on peut prendre quelque chose à la boulangerie après, un café et un gâteau, avant de rentrer à la maison, un peu comme une déviation naturelle du chemin, un coup de frein spontané au milieu de la matinée.

Je la reconnaîtrais à sa façon d’ôter son manteau, de tourner son café dans la tasse. Elle pourrait peut-être se fâcher parce que sa mère dit quelque chose qu’elle n’a pas envie d’entendre. Tu as vu l’état de tes bas de pantalon ? Elle est aussi silencieuse que dans l’enfance. Attentive au discours des adultes, sachant à l’avance ce qui se dit à voix basse. Elle se fâchera contre moi avec n’importe quelle phrase commençant par une mère, elle devrait… peu importe la suite.

Tant pis si elle ne vient pas. Je me le répète pour ne pas me tromper. Elle peut oublier les écouteurs, ne pas poser le regard sur quelque chose de plus concret, moi-même, ne pas répondre au téléphone qui s’éclaire puis s’éteint. Je pourrais aussi lui dire que ce qu’on retirera de la vente du local lui appartiendra. Que j’y ai réfléchi. Aime-moi bien pour quelque chose, maitea 2. Ou aime-la elle seulement. Moi, je dégage. Aime-moi sans effort comme le maillon nécessaire d’un engrenage ancien. Avec ça, tu pourras financer un projet. C’est juste, non ? Voilà, ce que j’allais lui dire.

En fait, elle sait que je n’ai jamais voulu ni su la conseiller au-delà de ce qu’elle m’a demandé. Je ne le lui dis pas, mais je veux qu’elle comprenne que, d’une certaine façon, une mère et une fille savent combler ce silence ou le laisser vide, peu importe. Même si je ne suis que la dernière île avant l’océan ouvert. Je mets mon sac en bandoulière et, pendant que je noue mes lacets de chaussures, je dis simplement : Je vais à l’institut, tu viens ?

Et elle répond oui.

Je remplis pour ma mère une bouteille d’eau que je laisse ouverte sur la table et je lui dis qu’on s’en va. Très bien, répond-elle sans me regarder. Je me demande si c’est une bonne idée de la laisser seule et assise. Je vois qu’elle n’est pas en forme depuis des semaines. Parler la fatigue trop. Elle s’endort tôt et elle a du mal à se lever le matin. Parfois, il lui en coûte plusieurs minutes d’angoisse avant de se réveiller. Un jour, j’ai posé l’oreille sur son cœur, j’ai surveillé sa respiration. Je l’ai embrassée sur le front et lui ai dit : Ne traînons pas.

J’attends ma fille les mains dans les poches et une mèche de cheveux sur les yeux que je n’ôte pas pour qu’elle ne voie pas mon air paniqué et je ferme la porte pendant qu’elle descend l’escalier sans m’attendre, ôtant la poussière de la rampe avec la paume, et elle traverse les paliers en manquant de trébucher sur un lacet dénoué.

Juste devant la porte, on se heurte en partant. Chacune envisage un itinéraire.

On y va en voiture ?

Non, c’est à dix minutes. Ça nous fera une promenade.

Alors j’aimerais passer par la librairie.

D’accord.

Rien n’est aussi léger que je l’imaginais. Les gros nuages ne laissent pas voir le fond du ciel et je sens que mon corps est plus lourd que la normale, dans un règlement de comptes avec la gravité. Je réfléchis à chaque pas, médite le balancement des bras sur les côtés, j’ai la tête droite ? Je m’étire. Je baisse les épaules, détends ma posture congestionnée. Elle fixe le sol et surveille la signalisation, lance un bras raide sur mon ventre presque quand je manque traverser au feu rouge. Personne ne passe.

On s’arrête à la librairie et je lui demande de m’attendre dehors. J’allume une cigarette qui me retourne immédiatement l’estomac et fait baisser ma tension et je la vois déambuler entre les étagères serrées, beaucoup ploient au milieu. Elle renverse une colonne de livres avec son manteau. Je vois qu’elle s’excuse d’un geste et reconstruit la pile dans le même ordre. Elle regarde longuement un grand livre avec des photos en noir et blanc et le place sous son bras. A-t-elle oublié ma présence ? Elle s’approche du comptoir et le libraire consulte son ordinateur. Puis il se lève et pose une échelle contre les étagères pour lui tendre un autre livre. Quand elle sort, je lui demande ce qu’elle a acheté et elle me répond que rien, un livre sur l’urbanisme du quartier et l’origine du port, guère plus. Quelques photos tombent de l’un des livres. Je les ramasse, les regarde et les retourne, je lis les légendes. Sur l’une d’elles, plusieurs femmes travaillent debout autour d’une table en bois et sous la lumière d’une ampoule dans un séchoir à morue dans les années cinquante. Sur une autre, une dizaine de femmes se tenant par le bras gravissent une montagne. Derrière : « Femmes qui travaillent en vendant du poisson dans leur quartier ou dans des échoppes de poisson des villages voisins. Années quarante. » Elles sourient toutes à l’objectif, portent toutes une une jupe et ont les jambes nues. Chaussures noires. La photo recueille l’élan joyeux de leur pas.

Elle a toujours aimé les livres. Parfois, ma mère lui disait qu’elle allait perdre la tête à force de lire autant. Comme don Quichotte, lui disait-elle. Enfant, elle se rendait dans cette librairie afin d’y dépenser l’argent que lui donnait mon père le dimanche et elle choisissait ses lectures au hasard. Mais ce ne fut pas une bonne étudiante. Elle avait du mal à faire son travail. S’asseoir en sachant qu’elle avait quelques heures devant elle pour remplir ses obligations scolaires. Elle tenait mal ses cahiers, était désorganisée et négligente. Les feuilles de papier sur lesquelles elle écrivait présentaient toujours un relief au dos à cause de son trait appuyé. Les lettres pointues et éparpillées. Elle perdait constamment ses feutres, ne me prévenait jamais quand on devait signer les autorisations pour une excursion. Combien de fois, après l’avoir emmenée au collège, je me retrouvais avec les équerres vertes en plastique oubliées sur les miettes à côté de la tasse vide du petit déjeuner. Elle n’a jamais aimé qu’on lui dise ce qu’elle doit faire.

J’essaie d’ouvrir la porte de l’institut après avoir bataillé avec la clé. Je me plains : C’est la serrure, elle est oxydée. Elle pousse avec le pied. Je la laisse passer, elle entre et reste debout au centre, les mains dans les poches. Puis elle s’assied sur une table. Elles sont en désordre, une chaise est renversée, je ne me rappelle rien qui ait pu provoquer ce chaos. Sur le mur, une forte humidité déjà sèche a fait tomber la chaux sur le sol en grès. Un poster du mont Saint-Michel et des dessins que ma mère faisait pour décorer l’école avec des mains qui semblent se dire bonjour et au revoir. Bonjour. Merci. Au revoir. J’allume le néon, qui clignote en émettant un bruit de tremblement quand il essaie de démarrer. Ôte ton manteau, ou tu auras plus froid quand on sortira. Elle m’écoute. L’étagère est pleine de papiers : inscriptions, examens, photocopies d’exercices de grammaire. Tu t’approches et tu regardes une feuille avec la conjugaison du verbe être.

Pendant combien d’années grand-mère a-t-elle enseigné ?

Vingt ans ? Quelque chose comme ça. Jusqu’à ce que tu aies dix ou onze ans.

Il y avait beaucoup de monde ?

Eh bien, elle avait six ou sept élèves par heure. Et elle donnait quatre heures de cours par jour. Pas énormément. Mais assez.

Pourquoi est-ce que tu n’as pas voulu enseigner ?

Parce que c’était son espace. Elle l’avait monté toute seule. Elle s’était accrochée. À la maison l’argent manquait et passer la journée entre quatre murs l’ennuyait. Tu sais comment elle est. Elle ne m’a jamais parlé en français. Mais j’ai passé tellement de temps ici, à l’attendre, que j’ai fini par apprendre à l’oreille. Elle aurait pu me parler quand j’étais enfant, mais avant, on ne comprenait pas qu’une langue soit aussi importante qu’aujourd’hui, même si elle reconnaît que parler la langue des gens qu’on aime est la première chose à faire pour les comprendre. C’était pour cela que ça la mettait en colère de ne pas parler le basque. De ne pas avoir pu l’enseigner ni l’apprendre. Quand j’ai été reçue au concours d’enseignement et qu’on m’a donné un congé pour l’apprendre, elle s’asseyait à côté de moi pour faire les exercices et il lui en est resté quelque chose pour lire, pas pour parler.

Mais Adirane ne prête pas attention à ce dernier point, elle entre dans la pièce arrière et je l’entends fouiller dans les papiers, ouvrir et fermer les tiroirs. Elle sort avec un panneau plastifié et jauni qui dit : « Pas de cours aujourd’hui. » Elle me demande de quand il date. Je lui dis que c’est à cause des menaces et des grèves. Que c’était un panneau que grand-mère s’était fait et qu’elle avait plastifié avec du cellophane pour le placer à chaque fois qu’on venait nous dire que le lendemain on n’ouvrait pas. Cela arrivait souvent. Parce qu’ils en avaient arrêté un. Emprisonné un autre. Parce qu’ils s’étaient tués en manipulant une bombe. Un garçon frappait à la porte au milieu de la classe et disait : Demain on n’ouvre pas. Et grand-mère n’ouvrait pas. Que pouvait-elle faire. Ceux qui ouvraient risquaient gros. Le lendemain, l’affaire pouvait être définitivement fermée.

Elle n’a jamais refusé ?

Pourquoi est-ce que tu crois que la serrure fonctionne aussi mal ?

On a passé presque une heure à jeter des papiers dans des sacs poubelle. Rien de valeur. Elle sort son téléphone et filme les sacs de papiers. Le panneau extérieur. Le nom de l’institut imprimé sur les feuilles d’examen. Je sais qu’elle me filme de dos et qu’elle enregistre mes mains passant les papiers sur ma poitrine à la recherche de quelque chose qui vaille la peine à conserver. J’ai le nez et les mains glacés, elle se met à tousser et je lui dis qu’on s’en va. J’éteins la lumière et ferme l’institut.

Je crois qu’on pourra en tirer quelque chose, non ?

On entre dans un bar. Elle commande d’un signe au serveur. On s’assied au comptoir, un peu en face l’une de l’autre. On est dans une sorte de trêve. Je sens presque une chose semblable à la paix qui s’infiltre entre deux batailles.

Une femme blonde semble la reconnaître et, en passant à côté de nous, elle lâche la poignée du landau du bébé qu’elle pousse et lui pose les mains sur les épaules, Adirane, berdin zaude 3, lui dit-elle. C’est une ancienne camarade du collège. Tu vois, ça continue, c’est le troisième. Les autres sont à l’ikastola 4. Mais toi, raconte. Et elle lui sourit et ne répond pas. Elle met trop longtemps à répondre.

Adi, comment vas-tu.

Son silence est pesant.

Ça va, réponds-je.

Que fais-tu par ici ?

Elle est venue pour un travail. Et pour nous voir.

Super. La amona 5 doit être contente. Comme cette femme t’aimait.

Oui, elle l’est, je lui dis.

Tu dois avoir des enfants et tout.

Alors l’ancienne camarade comprend qu’elle n’obtiendra pas de réponses, dit agur 6 et semble prendre de l’élan pour pousser de nouveau le landau. Quand on entend la porte, je la regarde et elle a les yeux fermés. Elle semble déçue d’elle-même.

Je pose la main sur la sienne. Et elle se laisse caresser sans la retirer.

Ma fille ?

Deux larmes tombent sur sa peau tendue par le froid.

Il faut que tu me dises ce qui t’arrive.

J’ai eu très peur.

De quoi, maitea 7 ?

De tout.

Elle ravale sa salive et demande d’un geste de la main au serveur un autre verre pour moi. J’ôte mon manteau, le plie sur mes genoux et tire sur son écharpe, qui glisse sous ses cheveux, et je la pose dessus. Elle baisse la fermeture éclair et rejette l’air dans un souffle que je peux entendre. Et elle lève la tête en ravalant sa salive.

Surtout, peur d’être mauvaise pour elle. Pour la petite. Parce que je n’allais pas bien. Parce que je pensais qu’il allait m’arriver quelque chose. Et je suis partie. Je l’ai laissée avec son père. Je suis partie. J’ai décidé de ne plus être sa mère. Je ne voulais pas qu’elle me voie angoissée. Je ne voulais pas lui transmettre cette obscurité.

Mais pourquoi te serait-il arrivé quelque chose, à toi ?

Et elle commence : Il arrivait des choses à tout le monde autour de moi. Mon corps m’avait déjà lâchée une fois, quand j’avais fait une fausse couche si tardive et qu’on m’avait aidée à faire sortir le bébé. J’avais dû accoucher d’un si grand bébé. J’ai pensé que ça ne signifiait rien. On nous dit à toutes que cela arrive, presque à toutes. Une sur trois. Mais personne ne nous en parle. Personne ne te le dit. Je t’ai dit je vais bien, et je vais bien. Mais quelque chose était resté là, je veux dire, pas à l’intérieur où était le bébé, mais une peine. C’était une amertume que je ne pouvais contrôler. Ni partager. C’était ça, qui me bouleversait, le fait de ne pas avoir de contrôle sur ce qui se passait à l’intérieur de mon corps.

Mais, laztana 8, cela arrive à de nombreuses femmes. Grand-mère en a perdu deux. Mais, et la petite ?

Elle dit que la grossesse de la petite, elle l’a mal vécue, avec une grande tension. Elle dit que cela l’a transformée. Qu’elle avait mal à la tête plusieurs jours par semaine. Qu’elle ne pouvait pas travailler. Qu’on lui a fait des tas d’échographies parce qu’elle allait seule aux urgences en disant qu’elle sentait quelque chose ou qu’elle ne sentait rien, on lui faisait une échographie et elle ne savait pas si le bébé se développait bien ou non.

J’ai appris par cœur ce qu’est un embryon, combien de grammes prend un fœtus par semaine, dit-elle. Je savais ce qu’il fallait mesurer. Quel organe était en train de se créer. Je lisais des textes sur les bébés mort-nés. Je cherchais des photos. Quand je pouvais le sentir en moi, je me suis acheté un petit appareil, comme un stéthoscope qui passait sur mon ventre et pouvait trouver ses battements de cœur. Si je devais faire un enregistrement, je rentrais à la maison et je me le posais. Si j’allais chercher le pain, le manteau ouvert, mais encore sur moi, j’écoutais. Ou si je me réveillais en pleine nuit.

Et qu’est-ce que tu entendais ?

Un bourdonnement, un bouillonnement, des gouttes. Voum, Voum, dit-elle. Très rapide, mais cela me rassurait. Quand je ne le trouvais pas, j’appelais Iván et il me passait la sonde enduite de gel sur le ventre. Fais-lui confiance, elle est là, me disait-il. Et c’était vrai : la petite est née. De retour à la maison, j’ai commencé à redouter qu’il m’arrive quelque chose à moi. Une chose incontrôlable, comme une maladie, comme m’éteindre soudain. Et je n’ai pas su contrôler la préoccupation. Il ne m’aidait pas non plus. Mais aussi comme si je perdais les derniers jours de ma vie dans cette maison, immobile, isolée, obstinée dans le néant. Jusqu’à ce que je n’en puisse plus. Parce que je ressentais de la tristesse tous les jours. J’étais toujours fâchée. Il est difficile de vivre en pensant qu’il va vous arriver quelque chose. Anticiper est la pire façon de vivre. Et je me suis éloignée. J’étais éloignée de vous.

Alors je lui dis. Que je suis désolée. J’ignore d’où viennent les mots. À quelle année de notre vie ils arrivent. Je ne sais même pas où ils atterrissent. Chez laquelle de toutes mes filles. Chez celle qui jouait sans demander à mes pieds. Chez celle qui a reçu la gifle de la vérité lors d’une réprimande juvénile. Ton père n’est pas mort quand on te l’a dit, il a été assassiné, demande à ta mère pourquoi.

Être mère n’est pas facile, et j’ignore si je te l’ai dit avant, mais j’ai l’impression de me répéter. Nous avons toutes des soirées difficiles. Nous doutons toutes. Nous touchons toutes le désespoir, parfois.

En fait, j’ai l’impression de répéter un secret évident crié par des générations de mères qu’on n’a pas écoutées. Mais ce n’est pas ça non plus, je le dis. On ne peut pas éloigner sa fille de soi.

Si, je peux. Je l’ai choisi. J’ai besoin de me sauver. Tu m’as éloignée de ce que tu as voulu. En ce cas, la violence, c’est moi : la violence est mon amertume.

Alors elle ouvre son portefeuille et en ressort une photo récente de la petite Ruth. Elle me la tend sans parvenir à la regarder. Elle est comme toi, lui dis-je. Ce n’est plus un bébé, c’est une petite fille. Son minuscule nez et ses yeux en amande, presque orientaux, encore plus clairs que les nôtres. Les joues rouges et brillantes. Mais elle a les cheveux lisses et clairs du père et ils prennent racine sur son front avec une pointe presque platine. Elle sourit avec une bouche immense et à l’intérieur toutes ces dents brillantes et neuves. Je passe la main sur son visage comme si je pouvais vraiment la toucher.

Elle me fait un geste et me dit de la garder.

Et Iván ?

Elle ne répond pas.

Tu mélanges tout ? Personne n’a dit que vous deviez être une famille comme les autres. Ta fille vous a tous les deux. Tu ne peux pas la tenir à l’écart. Tu es sa mère. Personne ne te dit comment tu dois être. On était deux, c’est tout. Il y avait les grands-parents, mais on était toi et moi.

Justement, ama. Justement.

Elle ferme son manteau et se place face au comptoir, elle pose un billet sur le plateau en métal. Elle m’ôte l’écharpe des mains et fait deux tours autour de son cou. Le bord de l’écharpe accumule des larmes qui restent prises sur la laine rouge sans parvenir à se briser.

Elle sort.

Et je la vois s’éloigner dans la rue.

Remis au cœur du massif du Mont Blanc, à 3466 mètres d’altitude, le Prix Grand Continent est le premier prix littéraire qui reconnaît chaque année un grand récit européen.

14

OCÉAN MER

(Adirane)

Elle se promène sur un quai du port. Elle ne réfléchit pas. Pas de façon formelle. Alors c’était ça ? Quand elle lui demandait une raison pour comprendre ce qui leur arrivait, elle le suppliait de chercher en lui, ouvre-toi et tu trouveras, lui disait-elle, explique-moi, ce n’est pas toujours à moi de m’occuper de ça : deux tasses de café vides sur la table, la maison envahie par les jouets. Dis-moi ce qu’on fait. Qu’est-ce que c’est que ça ? Ça, c’est nous. Mais il n’y avait aucune accélération. Aucun ressort ne sautait. Et il lui répondait qu’il n’avait pas de pensées à exprimer. Qu’il ne savait pas les raccorder. Que c’était une sensation entre les côtes.

Tu es inquiet ?

Peut-être de la peur.

J’ai peur de toi, lui a-t-il dit un jour.

Était-elle une personne à redouter ?

Elle a laissé sa mère au bar, sur le point de lui dire une chose probablement intelligente, une consolation en paroles. Elle l’a laissée avec cette petite grenade à main dans la paume et qui n’explose pas. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir, ama 9.

Elle ne veut voir personne. Elle cherche dans ses poches et parmi les restes de biscuits et les instructions de montage de la surprise d’un Kinder, elle trouve des pièces de monnaie. Elle les rassemble, règle le péage du bateau à moteur et se rend dans le quartier de l’Est. La cloche de l’église sonne un coup. Un enfant, sa mère et sa grand-mère l’accompagnent. Ils ne sont pas d’ici. Ils sont en visite. Madrid, peut-être. Cette façon concise de tout lui dire. Ils ne se ressemblent pas, mais la forme du visage, une certaine douceur des traits, se répète de l’une à l’autre et à l’enfant. Le silence du quai recueille leurs mouvements et cette conversation étrangère dans la baie. Tous en cirés bleus. Les chaussures humides. L’enfant se penche debout sur le rebord du bateau et la mère le presse comme s’il allait vraiment tomber par l’amure, comme s’il existait une possibilité qu’il lui échappe, qu’on entende quelques cris puis qu’il disparaisse sous l’eau. Eau, eau, dit-il. C’est ça, le pire, ça peut arriver, pense-t-elle. Et elle acquiesce de la tête sans s’en rendre compte. Il y a des enfants qui tombent à l’eau un matin d’excursion et on ne les revoit plus jamais.

C’est aussi simple que la gravité. Les possibilités les plus sombres de chaque vérité pèsent au fond des rivières.

La grand-mère de l’enfant lui sourit comme pour s’excuser que la mère prononce tant de fois le nom, lui donne des ordres curieux, souhaite atteindre la rive et brise la tranquillité de ce mercredi : Pablo, reste tranquille, tu peux tomber au fond et je ne vais pas me jeter à l’eau pour toi, lui dit-elle. Si, tu t’y jetterais, idiote. Bien sûr, que tu le ferais, avec le sac en bandoulière, les bottes australiennes qui se gonfleraient d’eau et ce téléphone coûteux avec lequel tu essaies de vous prendre en photo avec la main qui ne serre pas l’enfant par la taille.

Tu irais la tête la première derrière lui.

Ils descendent du bateau et, de l’autre côté, la passerelle en planches débouche sur la place d’où part la seule rue parallèle à la ría. La pluie a nettoyé les tables de la terrasse proche de l’embarcadère. Elle se rend au bout de l’impasse, touche le mur et repart.

Pour moi. Maison.

La mer cingle les balcons des restaurants. Les toitures à deux pentes, dont la bissectrice partage les bâtiments en deux et trace une ligne entre les lieux d’habitation, avec l’encadrement des fenêtres et les balustrades des balcons toutes de couleurs différentes, peintes avec les restes des bateaux. Sur la porte du bar, un filet de pêcheur et un panier en osier, une bouée ancienne, une tasse en étain, de vieux objets suspendus qui indiquent quelque chose : ici, on boit en pensant au passé.

Les vêtements se mouillent sur les cordes à linge, se teignent en foncé, les draps vont donner contre les balcons. À côté d’une collection de pantalons de différentes tailles : Euskal Preso Eta Iheslariak. Elle sort l’appareil photo et descend quelques marches jusqu’à l’eau. EIles sont entièrement recouvertes de mousse et elle a du mal à conserver l’équilibre. Elle filme pendant quelques minutes. Elle filme les vagues qui cinglent le bas des maisons. Elle filme le bateau s’éloignant à vide et un escalier étroit, entre deux bâtiments, qui grimpe jusqu’à la montagne. Au fond, sur un mur peint en blanc sur lequel tombe le lierre, apparaît le mot torture écrit en noir et en majuscules. Une ligne rouge le traverse.

Elle sent une piqûre de douleur au ventre et l’humidité collée à son pantalon. Sa propre humidité aussi, cette décharge de crampes inattendues des muscles. Mais elle ne va pas rentrer maintenant, elle doit laisser respirer sa mère, elle a besoin de rester seule un instant, elle sort du village et prend la direction de la côte, qui avance en serpentant vers l’embouchure du port. Elle s’arrête à un mur de pierre dans lequel on a ouvert une fenêtre. Comme sur une plaque, le Cantábrico apparaît avec l’écume et un mouvement paisible. Toujours cette frontière liquide. À partir d’ici, débrouillez-vous, semble-t-il rappeler. De la rive vers l’intérieur, la loi des tempêtes.

Elle se rappelle les promenades sur ce même chemin avec ses grands-parents, un, deux et trois, saut. Et les grands-parents, chargés, fragiles, les chevilles fatiguées, tiraient sur leurs poignets vers le haut et elle parvenait à sauter par-dessus une dénivellation ou une flaque. Cet effort constant pour se montrer heureux. Il lui semble sentir dans sa main l’aspérité de la main de son grand-père, la largeur de sa paume et les phalanges courtes et calleuses. Et toujours la douceur sur celles de sa grand-mère. La peau glissant sur les os. Juste une main sur une autre sur une autre. C’est ça, une famille ? Elle doute profondément que cet homme et cette femme aient un jour connu un véritable renoncement. Et comme ils ont toujours pris tellement au sérieux et, en même temps, avec tellement de joie, l’obligation de les aimer, elle et sa mère, par-dessus tout le reste.

Elle essaie de ne pas penser à la douleur au ventre, mais elle commence à descendre comme une décharge jusqu’aux genoux.

Lui, le sang ne le dérangeait pas. Surtout au début. Ni de devoir changer les draps. Sa négligence dans la maison : la tache sur la chaise, le tampon enveloppé dans un papier posé sur le réservoir de la chasse d’eau, le goût de fer du sexe. Elle pense à lui avec un sentiment semblable à la tendresse, saute les années et fait un effort pour revenir au premier commencement, la glissade sur le passage piétons en serrant si fort son bras qu’ils tombèrent tous deux ivres à San Bernardo. Les heures qu’ils passèrent allongés sur un matelas posé sur le sol parce qu’ils n’avaient pas d’économies pour acheter le sommier ni le canapé. Tous les films qu’ils avaient vus ces jours-là, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Hierro 3, Tideland, Pulp Fiction pour la millième fois. La salive changeant de peau sur l’oreiller pendant des heures. La main au cinéma, à l’intérieur du pantalon. La découpe de sa silhouette à lui à l’aube sur la chaise sauvegardant des images vidéo d’elle sur un disque dur. Les milliers de messages à toute heure, également au bureau, à se regarder par-dessus les cloisons blanches. Quand ils préparaient des plats différents à mettre dans les Tupperware pour que personne ne s’en doute dans la salle-à-manger. Quand ils se donnaient rendez-vous au coin de la rue à la sortie et couraient à la maison. Tout ce qui lui plaisait dans ce secret au début, vivre comme si en existant ensemble ils risquaient quelque chose, comme dans les films d’espionnage.

Il se rappelle également la pile de livres lus à côté de son lit qui servait de table de nuit et qu’elle renversait tous les matins, quand ils se levaient pour partir en courant à la maison de production. L’Information de Martin Amis avec le billet simple incrusté dans les pages. Janvier 2008. Le Passé d’Alan Pauls terminé par lui seulement ; jamais par elle. Il ne se passe rien dans ce livre, mais c’est une merveille, disait-il. Océan mer, Manituana, 62 Maquette à monter, tous ces livres de Terry Pratchett à la couverture souple. Lui, tu dois vraiment le lire, insistait-il, se tenant nu et entre les mains Le jour du Watusi : c’est le meilleur livre écrit ici au cours de ces cinquante dernières années, au moins. Mais elle ne le lut jamais. De nombreuses années plus tard, il prendrait encore cet exemplaire sur l’étagère, où se mêlaient leurs livres, à la recherche d’une piste, d’une révélation. Et il trouverait à l’intérieur une dizaine de ces publicités qu’on lui donnait dans le métro : magiciens, sorciers, médiums. De petites photocopies carrées d’escroqueries ésotériques du début du siècle.

Ils entrèrent chacun dans la vie de l’autre sans précautions. C’est ma famille. La mienne est loin, dans le nord. Mais ils ont aussi voyagé pour les connaître. Ils n’ont pas dormi à la maison, ont tout juste pris un café avec sa mère et sa grand-mère sur la promenade. Ils sont tous restés assez silencieux. Elle se revoit nue sur Iui dans le lit, regardant la mer par la fenêtre de l’hôtel le plus haut de la montagne. Lui, qui ne savait pas dans quelle direction était le port, la plage. Et elle lui a expliqué que son village était divisé en quatre. Sur un côté de la rivière, la carte postale du village, abertzale, euskalduna. En face, la rangée de petites maisons des pêcheurs. Sur les flancs de la montagne, les maisons qui ont été construites sous le hameau pour y loger les marins arrivés pendant l’essor de l’industrie de pêche, le quartier des Galiciens. Plus loin, le village ouvrier où vivent sa grand-mère et sa mère, qui naît aux pieds de la tranchée de la rivière et s’étend jusqu’aux nouveaux quais. Attrapé sous un pont du train et la Marealta. C’est difficile, je sais, et elle se moquait de lui.

De quel côté se trouve la mer, maintenant ?

Par là, répondait-elle.

Mais réfléchis, par là, c’est la France, alors ? Ne nous égare pas. Regarde, ici, c’est le village. Alors elle traversait la rue en quelques pas : Et ici, c’est déjà la ville.

Au cours de ce voyage, un soir, elle a commencé à se sentir mal. La fièvre est montée au-dessus de trente-neuf et elle a dormi presque toute une journée. À son réveil, c’était sa mère qui était assise à côté d’elle sur le matelas et changeait le linge froid sur son front. Tu as des plaques ? Je ne peux rien avaler, ama. Il fumait en tournant le dos à la chambre, sur la terrasse.

Pourquoi avait-elle dû l’appeler ?

Le premier coup réel, ils le reçurent avec la première fausse couche. Tant pis. Ils étaient toujours deux. Elle se libéra du poids qu’elle avait porté pendant presque neuf mois. Une égratignure, sans plus. Peu après, elle fut renvoyée de la boîte de production et commença à travailler chez elle. Elle passa de nombreuses matinées seule. Elle acceptait toute sorte de travaux, publicité, administration, peu importait. Mais elle voulait faire des documentaires, elle voulait raconter.

Alors ils dirent maintenant. Ruth arriva, puis la fillette, et elle l’attrapa. Ils cessèrent de dormir et aussi de se voir. J’ignore pourquoi elle pleure autant. Il n’est pas possible qu’elle ait encore faim, elle vient de manger, disaient-ils. L’amour changea de direction et il convergeait vers un point extérieur à eux. L’épicentre d’une femme sous les intempéries déplacé vers un petit corps à protéger. Il aidait comme il pouvait. Il n’arrivait pas. Il n’était pas là. Lui, marchant sur des œufs, ne voulant jamais réveiller la bête sauvage. Puis l’ivresse difforme des somnifères. Je n’en ai pris qu’un-demi, un quart, les miettes qui restaient dans la boîte. N’importe quel faux-pas se transformait en une discussion qui traînait pendant des jours. C’était ça, arrêter de s’aimer ?

Le passé se levait en elle comme une trace orographique et elle le prononçait sans y réfléchir à deux fois. Et si je ne m’en rends pas compte et que la petite tombe à l’eau ? Quelle eau ? lui demandait-il. Je ne sais pas quelle eau, je ne sais pas. Comme Matías ? Qu’est-ce que tu dis ?

Il cessa lui aussi de la regarder. Jamais plus de peau. Jamais plus d’yeux. Juste deux adultes organisant les soins d’un petit corps qui s’étira et occupa un espace de plus en plus grand. Le seul espace possible, beau et terrifiant entre un homme et une femme qui élèvent et aiment quelqu’un de nouveau. Et elle de plus en plus à l’extérieur.

Quand elle pense qu’il n’y a pas de retour en arrière possible, que la seule chose à faire était de partir, quand elle pense qu’à un moment ils auraient peut-être pu tout redresser, mais plus maintenant, elle freine net devant une plaque blanche avec une information. Elle la regarde pendant plusieurs minutes, sans la lire. Elle sait parfaitement ce qui compte. La conscience revient, elle cligne des paupières pour humidifier les cornées et elle regarde au-delà : la silhouette blanche sur la roche de quatre hommes morts dans une fusillade avec la police à cet endroit du chemin. Elle sait qu’un animal est mort lui aussi Qu’ils ont tous étés tués à bout portant. Plus de vingt orifices dans le corps. Qu’on a entendu les tirs dans toute la baie. Chez elle également. Que le grand-père est sorti sur la terrasse. Entre, Miguel, je t’en prie. Elle-même a entendu la rafale. Des jours encore plus sombres ont suivi. L’obscurité tarderait longtemps à s’en aller. Sa mère n’a pas parlé de la journée.

Le téléphone vibre dans la poche de son manteau et sur sa cuisse. Oui, oui, je ne t’ai pas répondu, mais on se voit, accompagne-moi pour voir d’où est parti ce bateau. Mais juste si tu veux. Je peux y aller seule.

Sur le bateau, au retour, la famille de trois personnes semble fâchée. L’enfant dort sur l’épaule de la mère de l’air désarmé des gens confiants et la grand-mère et la mère regardent chacune une frange de la baie. Elles ne se parleront pas en déchargeant le landau du bébé sur le quai, mais elles exécutent et synchronisent les mouvements comme une équipe très bien entraînée.

Elles s’éloigneront ensemble. En silence.

15

LA POUPÉE AU VISAGE DE CHINOISE

(Ruth)

Tu sais ce que j’aime, chez les enfants ? Qu’ils ne s’apitoient pas sur eux-mêmes. Ils n’éprouvent pas de peine pour eux. Ils sont comme dans une autre réalité plus simple. Mais ne crois pas, ils sont capables de détecter n’importe quelle tristesse chez les adultes. Tu peux les tromper, mais on ne peut pas avoir de secrets pour eux. Ils se rendent compte de la violence, même si nous n’en parlons pas devant eux. Ils gardent ces silences. Cela tient à la survie. Nous sommes des animaux. Nous ne sommes pas autre chose. C’est comme si des marques s’étaient faites en nous et que les années s’y accumulaient. Regarde-moi. Et un jour, sans t’en apercevoir, quand tu rends visite à un parent éloigné, paf, tu te retrouves devant une angoisse que tu n’attendais pas. Alors l’adulte s’aperçoit d’une chose qui était là, comme s’il ouvrait une boîte, il se souvient de quelque chose et reconnaît l’origine. Il la reconnaît avec angoisse. Comme lorsque tu te souviens soudain d’une dette que tu as oublié de rembourser.

On mangeait du poulet pour Noël. On ne le faisait pas griller parce qu’on n’avait pas de four. Ma mère nous envoyait voler des amandes dans les fermes. Elle frappait à toutes les portes du voisinage jusqu’à ce qu’elle parvienne à échanger du poisson frais contre des œufs. Elle utilisait le blanc pour la tortilla. Avec les amandes pilées et le jaune dur, elle préparait une sauce dans laquelle elle faisait cuire la viande. L’amande se ramollissait. Le poulet se teintait de jaune. L’olentzero 10 ne venait pas à notre table, ni les Rois Mages. Les voisines ne venaient pas. On n’avait personne à inviter. La dernière année que nous passâmes ensemble, on nous offrit à chacun une pomme à cidre pour Noël. J’attendis si longtemps pour la manger que le jour où je me décidai à l’ouvrir, elle était piquée par les vers.

Dans cette maison, il n’y avait pas de désordre parce qu’il n’y avait rien à désordonner. On n’avait pas de vêtements du dimanche, alors on ne s’habillait pas pour dîner. Mais ma mère nous lissait les cheveux avant de nous laisser nous asseoir à table et nous versait quelques gouttes d’une eau de lavande et de bergamote que mon père lui avait rapportée d’un port de France. Elle posait les doigts sur le flacon pour ne rien perdre du liquide et nous les passait sur les cheveux. Puis elle cachait de nouveau le flacon sous le lit pour le protéger de la lumière.

Cette nuit-là, ma mère chantait. Elle rejoignait sa sœur au dernier moment et elles faisaient des chants une obligation à laquelle nous devions tous assister de bonne humeur. Chœur de chaises. Bouteille d’anis vide. Mortier et broyeur. Sans turrón ni polvorones 11. Avant la guerre, ma mère chantait souvent. Puis elle se tut. Petite, dans son village, ils avaient eu des voisins originaires de Cadix qui leur avaient appris des chansons populaires qui n’avaient rien à voir avec les fêtes. « Le curé ne va pas à l’église, dit la petite, pourquoi ? » Si le poêle s’éteignait et qu’il ne restait plus de bois pour la journée, chacun rentrait chez soi et on se couchait. « Parce qu’il n’a pas de chaussures, je lui donnerai des chaussures. Ora pro nobis, kyrie eleison ». Farine de cacao dans l’eau et sans churros pour le petit-déjeuner du premier janvier.

Sur cette photo, nous sommes devant la porte de l’église pour la messe de minuit de 1935. La seule fois où on y est allés. Mon père porte Matías endormi comme un agneau sur l’épaule. Après la messe, il nous a laissés à la maison et n’est rentré que le lendemain matin. Il regarde ma mère, qui n’a que vingt-cinq ans : elle a trois enfants et elle a cet homme.

Je n’avais pas eu de choses.

Mais je ne les avais pas souhaitées non plus.

Je ne comprenais pas ce que cela signifiait d’être la propriétaire de rien.

Ma robe de percale avait appartenu à ma sœur. La paire de chaussures et ses lacets, eux, étaient à moi, les mêmes été comme hiver, déformés pas mes os plats jusqu’à ce que les chaussettes apparaissent à travers la semelle usée ou alors les orteils avançaient tellement au bout que je ne pouvais plus marcher. La tache de fumée sur le mur et l’étroitesse du matelas pour les trois corps n’avaient pas d’importance. Cela n’en avait pas de nous habiller de la même façon pendant une semaine. Mais tous les soirs, avant d’aller se coucher, ma mère nettoyait nos chaussures quand nous étions couchés et les laissait près du poêle pour qu’elles perdent leur humidité et soient chaudes le lendemain.

Le premier Noël qu’on passa à Châtelineau, on s’aperçut que tout ce qu’on avait vécu au village était misérable. Oui, oui, misérable, c’est ce que je dis.

Début décembre, Sinterklaas 12 me laissa une boîte de chocolats de différents pourcentages d’amertume et une poupée au visage de Chinoise, en porcelaine, et le corps en carton et chiffon et deux très longues jambes pour ce corps. Cela me fit tellement plaisir. Pour la première fois, j’avais un jouet rien que pour moi. Quelque chose qui avait été fait spécialement pour jouer. Pas un cercle de métal. Pas un cordage de bateau trouvé sur le quai.

Cette poupée était pour moi une fillette de deux ou trois ans en robe à fleurs avec un boléro et un col blanc. Elle avait le visage rond et pâle comme une actrice américaine. Des yeux bleus immenses, soulignés par des lignes noires et toujours ouverts, en permanence surpris, et la bouche toute petite et maquillée en rouge. Elle portait de petits bas blancs et des chaussures en papier mâché. Si je posais la poupée par terre, elle m’arrivait au-dessus de la taille. Je dormais avec elle, l’asseyais à table, l’emmenais au jardin sous la bâche et m’imaginais revenant à la maison dans le train accrochée à son corps raide et l’arborant ensuite sur la Alameda. Cette poupée m’ôta de nombreuses peines.

Je l’ai appelée Marie.

À la fin novembre, on nous emmena sur la place pour voir le marché et Sinterklaas. Nous fîmes une rangée et quand ce fut mon tour je serrai la main de ma marraine.

Non, il ne vaut mieux pas, lui disais-je. Il ne vaut mieux pas 13.

Ivo nous prit, Amelia et moi, par le poignet, et nous planta devant cet homme vêtu en évêque blanc et rouge. Ces petites viennent de la guerre d’Espagne, lui lâcha-t-elle. Eh bien nous, on emmène en Espagne les enfants qui ne sont pas sages. Cet évêque et ses assistants noirs pouvaient me ramener dans mon pays. Ça, je ne m’y attendais pas. M’avaient-on amenée là pour me ramener ? Ne crois pas qu’il ait été très clair pour moi si cet homme était vraiment Sinterklaas ou ce qu’il était. Mais il me regarda et me dit : Je crois que tu as été très sage, non ? Je ne lui répondis pas.

Une sage jolie fille. Oui, oui, disait Ivo. Elle est très gentille. Une grande poupée pour elle.

Et la poupée arriva. Quelques jours plus tard, au réveil, ma poupée était devant la cheminée.

Maintenant je vais te parler de quelque chose que tu sais. Ferme la porte. Ce n’est pas pour ta mère. C’est que je ne veux pas qu’on entende. Comme si la peur n’était pas déjà là. Tu ne dois pas te souvenir de la première fois où je te l’ai raconté parce que ta mère a ensuite imposé un silence absolu. Pourquoi ces histoires. Maintenant, la petite dort de nouveau dans mon lit. Ce qui est vieux, ça suffit. On ne parle pas de ce qui n’existe pas. Ce n’est que du bruit. Ne crois pas que ça m’enchante de le raconter. Encore moins aujourd’hui. Ta mère est parfois trop rigide avec ce qui n’a pas de sens. Elle doit savoir. Elle aurait dû être scientifique et nous laisser vérifier, à nous les autres, pourquoi il y a ces trous incompréhensibles dans la vie de chacun. La sienne aussi en a. C’est une autre chose qu’elle ne les compte pas ou qu’elle regarde de l’autre côté. Et puis, on ne peut y échapper. Ta propre mémoire a besoin de la sienne. Après tout, tu es de retour pour me demander de parler. Eh bien je vais te parler. Chez Élise, il se passait des choses auxquelles je n’ai pas su trouver d’explication. Pas encore. Peut-être vais-je le découvrir assez vite, je ne sais pas.

Le temps passa et on se sentait de mieux en mieux avec Ivo et Élise. Ils n’avaient pas pu avoir d’enfants. Quelques années plus tard, Élise était déjà morte et, dans une lettre, Ivo nous raconta que sa femme avait fait plusieurs fausses couches à cause d’un problème qu’elle avait dans le sang. Il se formait des caillots qui parvenaient au cœur du bébé. Il lui est arrivé la même chose qu’à toi, l’un d’eux est mort déjà grand dans le ventre d’Élise. Il a cessé de bouger. Elle a accouché à la maison. C’était un garçon énorme, a dit Ivo. Et elle n’a plus voulu essayer.

Ils savaient que notre présence là-bas pourrait prendre fin à tout moment. Qu’ils allaient juste s’occuper de nous pendant un certain temps et cela faisait partie de l’accord de nous laisser partir.

Je ne les ai pas aimés comme mes parents, non, cela ne venait pas des tripes, mais ce n’était peut-être qu’une question de temps. Cette période fut très importante dans la vie de ma sœur et dans la mienne. Une parenthèse de peine et de joie à la fois. Si toutes les années que j’ai vécues étaient un puzzle, cet exil serait une très grosse pièce pour le peu d’années qu’il a duré. Tu dois savoir comment tu places tes pièces, c’est trop tôt pour ça.

Mais le manque de nouvelles de la famille était très lourd. Je me sentais coupable quand j’ouvrais la bouche et parlais français avec de plus en plus de naturel, quand je marchais pieds nus sur les tapis tièdes de la maison, quand je me lavais le visage au savon. Il était impossible qu’à chaque cuillerée de soupe chaude je ne me rappelle pas la bouche crasseuse de mon frère. Tout ce qui s’était passé avant commençait à se transformer en un film muet où les scènes noircissaient et s’accéléraient de plus en plus.

Qu’est-ce qui t’arrive, petite ?

Et moi : Rien.

Un soir, on jouait à la corde dans le jardin et lors d’un saut, en enfonçant les talons dans le sol, il me sembla que quelque chose se déchirait en moi. Amelia m’accompagna aux toilettes et m’attendit devant la porte. Ruth, qu’est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose, Amelia. J’ai ouvert la porte, elle a ri et m’a dit : Oui, ça arrive, tu es devenue une femme. Je n’en étais pas une avant ? Sur ma culotte, il y avait une tache marron foncé. Amelia me l’enveloppa dans du papier et me dit que je devais en parler à Élise pour qu’elle me donne des serviettes et de la gaze. Mais je n’osai pas. Je passai ces jours à penser que j’allais mourir et en rasant les murs pour que personne ne remarque la masse de papier que j’avais entre les jambes. Je m’asseyais au bord des chaises pour ne pas les tacher. Quand je me levais, je jetais toujours un regard rapide derrière moi. Je vais mourir, Ame, et maman ne te laissera pas revenir avec une petite fille morte. Ou elle te frappera.

Bien sûr, je ne suis pas morte. Ma marraine m’embrassa quand je le lui dis et elle me donna quelques explications très maladroites. Je ne compris pratiquement rien. Oui, j’allais saigner tous les mois, même si en même temps je continuerais à jouer pendant des heures avec ma poupée, même si une part de moi croyait à Sinterklaas. J’avais encore un pied dans le monde de l’enfance, mais une porte s’était ouverte et tous les vingt-huit jours, comme les marées, je regrettais notre mère, de façon incisive et profonde.

Je ne pouvais croire que ma mère, ma sœur, Élise et toutes les mères que j’avais connues m’aient caché une chose aussi importante. Et surtout, je ne pouvais croire que cela n’arrive qu’à nous les filles. Qui aurait pensé à expliquer ça à une gamine en pleine guerre. À une gamine qui grandit loin de chez elle, qui allait lui parler de quoi que ce soit.

À l’automne 1940, des mois après la fin de la guerre, Élise s’aperçut que je n’étais plus la gamine rebelle qui était arrivée, que cette indocilité était en train de disparaître, cédant la place à quelque chose de pire, la tristesse. Elle décida donc de réécrire à la famille en réclamant des nouvelles. Les petites vont bien, mais elles veulent savoir. Personne ne répondit.

Quand j’y pense, mon dos se raidit, regarde mes mains, je ne peux pas les ouvrir. C’est un frisson. Ce n’est pas de la peur. C’est autre chose.

Tu sais qu’on ne priait pas. Peut-être qu’on se signait avec négligence.

Amen, disaient-ils. Et bien amen pour nous.

Quand on est pressé de se remplir l’estomac, on oublie qu’on peut également alimenter d’autres parties. Eh bien cette nuit-là, Amelia eut un peu de fièvre et elle se retournait dans son lit. Je l’aidai à changer sa chemise de nuit trempée. Je lui apportai un verre d’eau et la déshabillai pour faire baisser la température. Elle avait les joues avec deux plaques violacées et chaudes et les mains glacées. Élise était restée tout l’après-midi avec elle. Il vaut mieux qu’elle dorme. Surveille-là, petite.

Je m’assis au pied du lit et commençai à parler pour la distraire. Tu te souviens du jour où tu étais toute blanche parce que tu étais tombée sur les sacs de farine ? Maman a dit que, si elle pouvait, elle te ferait frire à la poêle. Avec la mémoire défaillante des quelques années, nous nous rappelons également le tremblement des bombes, comment les hommes avaient déserté les maisons, la fête annulée de cet été, les rues de plus en plus vides. Avant de me coucher, je dis à Amelia que j’allais lui préparer une infusion avec du miel. Et je descendis l’escalier dans l’obscurité. J’entendis la voix d’Élise dans l’entrée. Arrêtée sur le pallier, je vis claquer la porte de la rue. Ivo s’éloignait de la maison sous le parapluie. Mais Élise continuait à parler.

Et à qui ? demanderas-tu.

Je remontai parce que cela me sembla bizarre. Il semblait y avoir quelqu’un avec elle. À cette heure ? C’est impossible, on ne nous rendait jamais visite en fin de soirée. Je donnai la main à Amelia et lui fis signe de ne pas parler. Nous descendîmes les marches peu à peu. Sur la pointe des pieds. Comme si notre petit corps était capable de faire du bruit contre la moquette moelleuse. Tous nos orteils s’enfonçant dans la laine claire du sol.

Les portes de la salle-à-manger étaient fermées, mais il restait entre elles une légère rainure. Deux grandes bougies éclairaient la pièce. Élise nous tournait le dos, assise sur une chaise. Elle avait les paumes ouvertes sur la table et la tête appuyée contre le dossier. Elle resta longtemps silencieuse. Mais elle se mit ensuite à parler de nouveau, d’abord à voix basse et sans que nous puissions la comprendre, jusqu’à ce qu’elle crie : Du verre, du verre. Puis du verre et l’enfant tousse. L’enfant tousse. Du verre, du verre. Et elle faisait taire quelqu’un en agitant la main de haut en bas. Et elle disait silence. Ou elle disait à quelqu’un de faire taire une autre personne. Nous prîmes peur, parce que dans la voix d’Élise il y avait un son caverneux différent, surgissant d’un lieu plus profond que sa gorge.

Je ne sais pas, je te dis, ce qui se passait là, de l’autre côté de la porte. Si tu me demandes, je ne me l’explique toujours pas aujourd’hui.

Élise était-elle folle ? Aucune idée.

Le matin, quand je descendis pour annoncer qu’Amelia allait mieux, je la trouvai assise en chemise de nuit devant une tasse de café à cette même table de la salle-à-manger. Cette femme n’avait pas dormi. Au centre, il y avait un seau en verre rempli d’eau. Elle me sourit et me tendit un papier plié. D’une écriture presque illisible, il était écrit :

Votre mère est rentrée à la maison.

Pas votre père.

Tout est tranquille. Tout est mouillé.

Une lettre va arriver.

Elle me sourit, se leva et monta dans sa chambre. On ne la revit pas de la journée. Je ne posai pas davantage de questions car je compris que dans le silence d’Élise il y avait quelque chose qu’on ne pouvait aborder. Je remerciai ma sœur d’avoir décidé de m’accompagner dans cette expédition ; sinon, j’aurais pensé que tout n’avait été qu’un cauchemar. Ou que moi aussi j’étais malade et que nous délirions tous les deux. Amelia et moi n’insistâmes jamais.

Ensuite, nous fûmes témoins de la façon dont quelques hommes et femmes arrivaient de nuit, quand nous étions déjà au lit, et elle leur parlait, la tête toujours rejetée en arrière sur la chaise et les mains ouvertes sur la table, tous les doigts étendus, de gens qui avaient perdu, elle leur annonçait la guérison des maladies, quand ils allaient rencontrer quelqu’un qui les aimerait. Élise ne disait jamais rien de mal lors de ces séances. Ivo s’en allait toujours.

Si je te dis la vérité, je ne sais pas très bien quelle partie je suis arrivée à comprendre quand j’étais enfant et laquelle non, et quelle partie je comprends maintenant. Ce que j’ai accepté comme une façon de vivre dans cette maison. J’ai renoncé à en découvrir les raisons. Ce qu’il ne m’importait pas de connaître dans tout cela. Mais nous n’avons jamais eu peur. Parce qu’Élise ne faisait pas peur. Elle ne nous avait jamais fait peur, il n’y avait pas eu de menaces. Rien de cela n’arrivait à transcender même la lumière du jour. Amelia et moi gravions ces mots en nous et nous conservâmes le papier.

Ouvre-le, c’est celui qui est là. Vois l’ancienneté de ces mots.

La lettre arriva. Notre mère ne s’y étendait guère. Elle se réjouissait que ses fillettes soient vives, en bonne santé, remerciait Ivo et Élise pour tous leurs soins. Elle racontait que sa sœur avait eu un autre enfant. Que ses frères et sœurs restaient en prison. Que notre immeuble était peu à peu habité de nouveau. Et que nous pourrions bientôt être toutes réunies.

Cette lettre commença un compte à rebours.

Quand la Seconde Guerre mondiale toucha la Belgique, nous quittâmes Élise et Ivo et rentrâmes en Espagne. Élise pleura des jours avant notre départ. À la gare de Bruxelles, avant de monter dans le train, elle me remit Marie. Elle avait remplacé ses cheveux de laine par des mèches de ses propres cheveux blonds. Quand j’approchais sa tête de mon nez, je pouvais aspirer l’odeur du savon d’Élise.

Nous laissions de nouveau derrière nous un pays cerné par la guerre.

De nombreuses années plus tard, je montai la poupée au grenier. Ta mère l’a découverte et a joué avec elle.

J’ai commencé à penser que cette poupée n’apportait que des malheurs aux femmes.

Jamais, je sais bien que tu le sais, mais ne pose jamais un seau d’eau sur une table.

La poupée, tu peux aller la chercher, elle doit être là-haut. Vas-y, si tu veux.

D’accord.

Sources

- Partie d’une vallée envahie par la mer. (N. d. T. )

- « Ma chère » en basque. (N. d. T.)

- « Tu n’as pas changé » en basque. (N. d .T.)

- « École » en basque (N. d. T.)

- « Grand-mère » en basque. (N. d. T.)

- « Au revoir » en basque. (N. d. T.)

- « Ma chérie » en basque. (N. d .T.)

- « Chérie » en basque (N. d. T.)

- « Mère » en basque. (N. d .T.)

- « Charbonnier », Père Noël du Pays basque. (N. d .T.)

- Biscuits sablés aux amandes. (N. d .T.)

- Saint-Nicolas.

- En français dans l’original.