Gillian Tett

Je suis éditorialiste au Financial Times et je supervise le King’s College à Cambridge, là où John Maynard Keynes a passé une grande partie de sa vie. Ce lien avec Keynes est particulièrement pertinent pour la discussion d’aujourd’hui, car une partie de mes fonctions consiste à gérer les archives de Keynes. Ces archives m’ont donné une occasion unique d’explorer la vie et l’héritage d’un économiste qui a profondément influencé les politiques publiques pendant certaines des périodes géopolitiques les plus turbulentes de l’histoire moderne.

Keynes a joué un rôle essentiel dans les négociations de l’après-Première Guerre mondiale — un processus qui l’a laissé désillusionné et en colère — et dans l’élaboration de l’ordre économique mondial de l’après-Seconde Guerre mondiale, dans le cadre des discussions de Bretton Woods. Son travail illustre ce que signifie s’engager dans l’élaboration des politiques d’une manière claire et percutante. Keynes n’a pas seulement cherché à relever les défis immédiats de son époque, mais aussi à créer une nouvelle vision de l’économie alors que le monde subissait des changements sismiques. Il a surtout communiqué ses idées de manière à ce qu’elles trouvent un écho auprès des hommes politiques et du public.

C’est ce qui nous amène à une question cruciale pour aujourd’hui : qui, parmi nous, pourrait être le nouveau Keynes ? Dans 80 ans, les économistes étudieront-ils encore le travail des économistes pour comprendre comment ils ont tenté d’affronter les défis d’aujourd’hui ?

Nous vivons une époque marquée par un chaos et un traumatisme géopolitiques extraordinaires. Dans quelle mesure pensez-vous que ces tensions sont dictées par l’économie ?

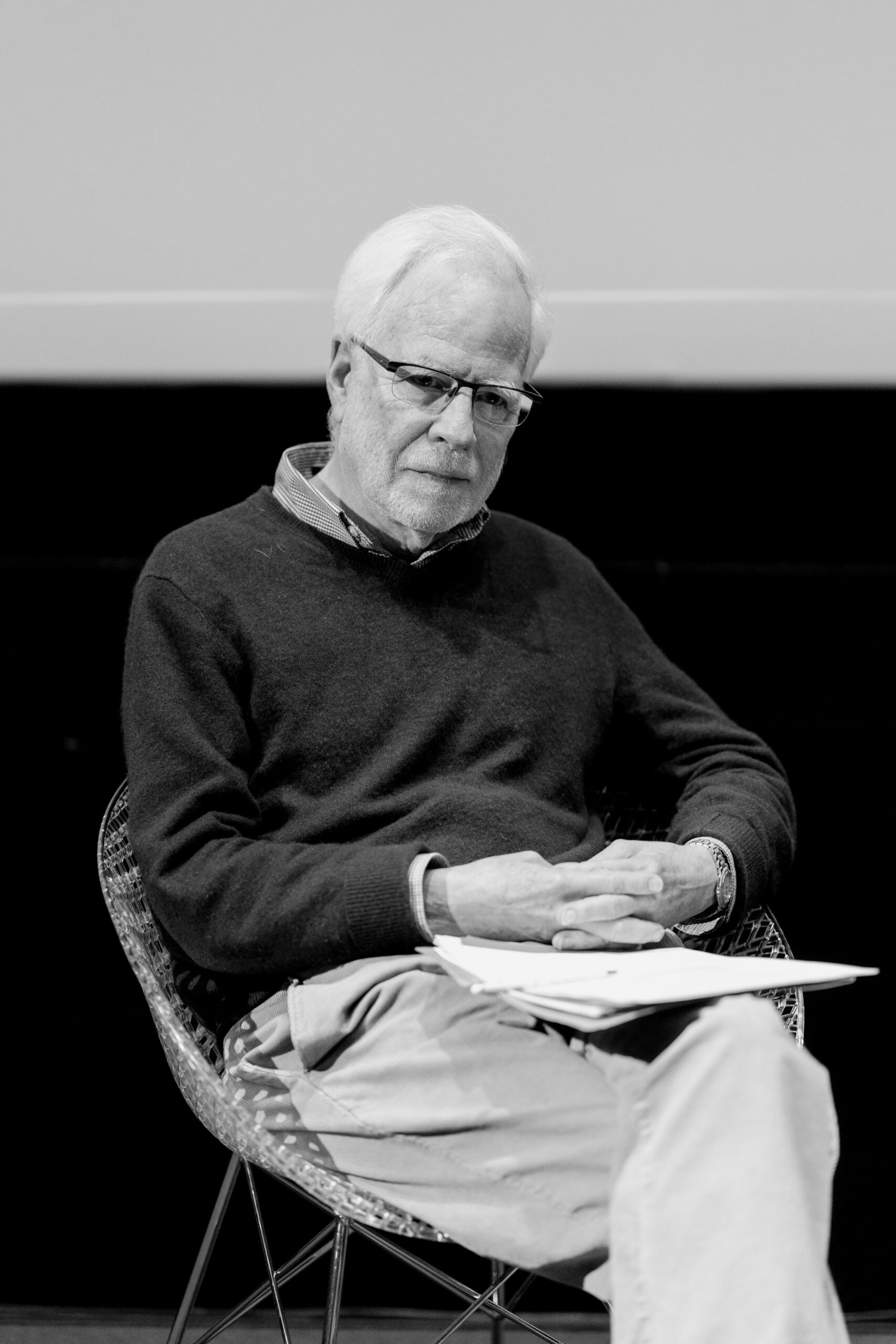

Olivier Blanchard

La géopolitique va bien au-delà de l’économie. Pour prendre deux exemples marquants : l’expansionnisme de Poutine ne peut être entièrement expliqué par des motivations économiques. De même, la montée en puissance des pays des BRICS n’est pas seulement motivée par l’économie, mais aussi par le sentiment d’être traité de manière inéquitable dans le système mondial. Si de nombreuses tensions géopolitiques ont des dimensions économiques, d’autres découlent de dynamiques politiques, culturelles ou sociales plus larges. Je suppose que c’est en partie la raison pour laquelle Barry et moi sommes ici aujourd’hui : aider à démêler ces interconnexions complexes.

Dans le paysage géopolitique actuel, deux domaines critiques se distinguent.

Premièrement, le commerce international ne fonctionne pas comme il le devrait, et ce dysfonctionnement alimente les tensions géopolitiques. Deuxièmement, l’immigration pose d’énormes défis, tant à l’intérieur des nations qu’entre elles, avec des implications de grande ampleur. Bien que ces facteurs économiques soient importants, ils n’expliquent pas entièrement l’ampleur des problèmes géopolitiques auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

Si de nombreuses tensions géopolitiques ont des dimensions économiques, d’autres découlent de dynamiques politiques, culturelles ou sociales plus larges.

Olivier Blanchard

Comment interprétez-vous les pressions géopolitiques actuelles ? Sont-elles principalement économiques ou d’autres forces sont-elles en jeu ?

Barry Eichengreen

Les facteurs économiques jouent indubitablement un rôle majeur dans les tensions actuelles, mais il faut également reconnaître que bon nombre de ces pressions découlent d’aspirations et de griefs qui dépassent la sphère économique. Par exemple, la confrontation actuelle entre les États-Unis et la Chine — un thème récurrent dans les discussions récentes — ne peut pas être expliquée uniquement en termes économiques. Si le commerce et la concurrence économique sont des éléments clefs, ils n’expliquent pas tout.

Quel est votre point de vue sur le rôle que les économistes peuvent jouer pour relever ces défis, en particulier à une époque marquée par la méfiance à l’égard des élites et des experts ? Nous avons pu observer cette dynamique de manière éclatante lors du débat sur le Brexit au Royaume-Uni, par exemple. Les critiques de l’économie affirment que votre profession aurait trébuché — peut-être d’une manière définitive — ces dernières années. Les économistes n’ont pas su prédire la crise financière de 2008 et ont toujours du mal à prévoir d’autres perturbations majeures. Les économistes peuvent-ils regagner la confiance et rester pertinents ?

Olivier Blanchard

Pour moi, relever ce défi passe par deux étapes essentielles.

La première est fondamentale : il s’agit de comprendre et de clarifier les problèmes tout en dénonçant les raisonnements erronés lorsqu’ils existent. Prenons l’exemple du commerce international : les théories erronées ne manquent pas et elles doivent être démystifiées par une analyse solide. Ce type de travail intellectuel est essentiel.

La deuxième étape consiste à traduire ces connaissances en recommandations pratiques pour les décideurs politiques. J’ai eu le privilège de le faire au cours de ma carrière au Fonds monétaire international et dans d’autres fonctions. L’essentiel est de présenter des solutions qui ne sont pas seulement solides sur le plan théorique, mais aussi réalistes et réalisables : une proposition qu’un décideur politique ne peut pas mettre en œuvre n’a que peu d’intérêt. Il est essentiel de combler le fossé entre la théorie et la pratique pour réaliser des progrès significatifs.

Pendant de nombreuses années, les économistes ont été formés pour rester apolitiques et opérer dans les limites de leur « tour d’ivoire » académique. L’un de mes essais préférés, Life Among the Econ d’Axel Leijonhufvud 1, dépeint avec humour les économistes comme une secte fixée sur des modèles abstraits et largement déconnectés des complexités du monde réel. Pensez-vous que votre profession puisse se libérer de ce cadre de pensée ? Les économistes peuvent-ils s’engager dans les questions urgentes du monde réel d’une manière qui soit à la fois claire et réalisable — en particulier compte tenu de la politique désordonnée que l’économie a traditionnellement essayé d’éviter ?

Barry Eichengreen

Pourquoi se concentrer uniquement sur le rôle des économistes dans un monde d’incertitude géopolitique, alors que des disciplines comme l’anthropologie, l’histoire et d’autres offrent également des perspectives précieuses ? Nous partageons tous une responsabilité — économistes, anthropologues et chercheurs d’autres domaines — en tant qu’universitaires et intellectuels publics.

Il est vrai que l’économie est toutefois confrontée à un défi unique : l’engagement public est souvent sous-évalué, voire pénalisé, au sein du monde universitaire. Écrire pour le public — par le biais de livres, de podcasts ou de chroniques — est souvent considéré comme moins sérieux que de publier des articles évalués par des pairs, qui tendent à n’atteindre qu’un public restreint et spécialisé.

Nous partageons tous une responsabilité en tant qu’universitaires et intellectuels publics.

Barry Eichengreen

Certes, mais les économistes ont beaucoup plus d’influence que les anthropologues : la « prêtrise » économique exerce un pouvoir considérable.

Olivier Blanchard

Pour autant, je dirais que même dans le domaine de l’économie, les meilleures solutions sont souvent progressives — elles découlent de décisions prises avec une marge étroite de certitude : 51 pour, 49 contre. Expliquer les nuances de ces décisions au public ou aux décideurs politiques est une tâche difficile mais essentielle.

Prenons l’exemple du commerce, où la théorie économique et la réalité politique sont aujourd’hui en conflit direct. La théorie économique traditionnelle, enracinée dans la vision d’Adam Smith d’échanges mutuellement bénéfiques, suppose un monde de partenaires commerciaux égaux. Cette perspective est encore largement répandue en Europe. Toutefois, dans des pays comme les États-Unis, les décideurs politiques considèrent de plus en plus le commerce sous l’angle de la dynamique du pouvoir, de la diplomatie, voire du conflit. Comme me l’a récemment dit l’un des conseillers de Donald Trump : « le modèle d’Adam Smith n’est plus pertinent ». Que pensez-vous de ce changement, et à quel moment pensez-vous que les choses ont mal tourné ?

C’est précisément là que les questions deviennent incroyablement complexes et que les économistes peuvent vraiment apporter une contribution significative. Je suis globalement d’accord avec cette ligne — même si j’hésiterais à limiter cela à Trump : la question est plus large.

L’approche traditionnelle de l’organisation du commerce international ne fonctionne manifestement plus. Elle était fondée sur les principes du consensus de Washington, même s’ils n’étaient pas explicitement énoncés : le libre-échange est fondamentalement une bonne chose ; il peut avoir des effets distributifs mais nous pouvons y remédier en offrant des compensations aux personnes concernées ; à la fin, tout le monde en profitera. La politique industrielle, en revanche, était considérée comme néfaste. Cette vision, étroitement alignée sur les idées d’Adam Smith, a été le cadre dominant pendant une grande partie des dernières décennies. Je pense que bon nombre des tensions géopolitiques actuelles découlent de ce modèle dépassé.

L’approche traditionnelle de l’organisation du commerce international ne fonctionne manifestement plus.

Olivier Blanchard

Le rôle de l’économiste est ici de reconnaître la nécessité d’un changement et de poser la question suivante : « Comment redéfinir le système ? »

Le danger, selon moi, serait de rejeter complètement le cadre existant et de passer à un système entièrement nouveau. Le rôle des économistes est précisément de pouvoir apporter une contribution précieuse en reconnaissant que le système actuel ne fonctionne plus tout en suggérant aussi une voie à suivre qui n’implique pas un rejet total de ce qui a précédé.

Nous ne sommes pas obligés de tout jeter ; nous pouvons guider la transition vers un système plus efficace. Les économistes peuvent offrir des conseils spécifiques — par exemple en déconseillant certaines mesures ou en en préconisant d’autres. Cela peut aller de conseils généraux ou de principes de haut niveau à des recommandations politiques très spécifiques. En fin de compte, je pense que les économistes sont particulièrement bien placés pour offrir ce type d’orientation, ce que d’autres ne peuvent pas faire de la même manière.

Aucun économiste ne semble pourtant vraiment susceptible d’admettre que les modèles économiques qu’il a passé toute sa carrière à développer sont défectueux, ou même limités. Nous l’avons vu clairement après la crise financière mondiale, lorsqu’il est devenu évident que s’appuyer uniquement sur des approches financières étroites et fondées sur des modèles ne fonctionnait pas. Ces modèles ignoraient des facteurs cruciaux tels que les incitations humaines et la psychologie comportementale, qui ont joué un rôle important dans la crise…

Je donnerai un contre-exemple issu de mon expérience personnelle. Lorsque je suis arrivé au Fonds monétaire international en tant que chef économiste, j’étais dans une position où je pouvais dire : « L’ancienne manière de penser ne fonctionne plus. Je suis nouveau ici. J’ai la liberté d’aborder les choses différemment. » Je pense que, dans certaines situations, cela peut fonctionner et qu’on peut critiquer ses prédécesseurs.

Nous vivons actuellement deux réinitialisations majeures. La crise financière de 2008 a mis en évidence la nécessité pour l’économie de tenir compte de la psychologie et des incitations au niveau microéconomique, en particulier dans le fonctionnement de la finance. Aujourd’hui, nous sommes confrontés au défi de comprendre les incitations au niveau macroéconomique — y compris les facteurs politiques et le nationalisme. Barry Eichengreen, est-il réellement possible de critiquer ses prédécesseurs quand on est économiste ?

Barry Eichengreen

Je vous trouve un peu injuste à l’égard de la profession d’économiste.

Nous enseignons aussi les exceptions et les réserves à l’argumentaire d’Adam Smith en faveur du libre-échange. L’une des premières choses que nous abordons est par exemple que le libre-échange ne profite pas automatiquement à tout le monde de manière égale ; il favorise généralement le facteur de production abondant plutôt que le facteur rare. Nous enseignons également l’effet des droits de douane sur les termes de l’échange, en montrant comment les droits de douane peuvent être utilisés pour manipuler les termes de l’échange. Malheureusement, bon nombre de ces nuances se perdent lorsque ce qui est enseigné en classe est appliqué dans le monde politique.

La nouvelle génération d’économistes s’attaque aux bonnes questions.

Barry Eichengreen

Les économistes pourraient certainement faire un meilleur travail en tant qu’intellectuels publics, cela ne fait aucun doute. Certains pourraient certainement inclure davantage de nuances et de précision dans leurs conseils aux politiques. Mais les décideurs politiques ont souvent un espace d’attention réduit, qu’il est difficile de capter.

Une autre critique à l’égard de la profession d’économiste est que nous serions souvent lents à saisir les nouvelles idées. La semaine dernière, j’examinais les candidatures de nouveaux docteurs pour des postes de professeurs assistants. L’un des sujets de thèse les plus populaires cette année est la politique industrielle. Ce n’était pas un sujet très étudié ou enseigné par le passé, mais les jeunes économistes réagissent à l’évolution du paysage politique. La science progresse d’un sujet à l’autre, et la nouvelle génération s’attaque aux bonnes questions.

Parmi celles-ci, il y a les politiques monétaires — un domaine dans lequel vous êtes un expert. Lorsqu’il s’agit d’analyser l’avenir du dollar, la plupart des discussions sont basées sur une perspective rationnelle, économique, à la Adam Smith. Or nous entrons dans une ère où des personnalités comme Donald Trump semblent considérer le dollar davantage comme la mascotte d’une équipe sportive — soit « en hausse », soit « en baisse », selon l’humeur. Qu’est-ce que cela signifie, selon vous, pour la prévision des mouvements de change à l’avenir ?

Tout ce qui implique Donald Trump est par nature incertain. Pendant sa campagne, il a dénigré le dollar, mais plus récemment, il s’est prononcé en faveur de son renforcement. Il est donc impossible de prédire sa position sur le dollar demain ou l’année prochaine. Cependant, cette incohérence renforce une tendance que nous avons observée : elle encourage les autres nations à se couvrir et à explorer des alternatives à la dépendance au dollar.

Bien que 99 % de ce que nous avons vu jusqu’à présent ne soit que des paroles plutôt qu’une véritable dédollarisation, la conversation se poursuivra probablement — et sera encore alimentée par d’autres déclarations de Trump.

Sur la politique industrielle, pensez-vous que les économistes devraient en quelque sorte repenser leurs modèles de ces dernières années ? Devons-nous revenir aux années 1940 et 1950 ? Avons-nous besoin d’une vision entièrement nouvelle de la manière dont nous imaginons l’intersection entre les gouvernements, les marchés et les entreprises ? En d’autres termes : est-il temps de dépoussiérer John Maynard Keynes ?

Les économistes reconnaissent et soutiennent depuis longtemps le bien-fondé d’une politique industrielle active, reconnaissant que les marchés ne peuvent pas toujours résoudre tous les problèmes. Il peut y avoir des défauts de coordination entre les industries : c’est un argument couramment avancé par ceux qui étudient le développement économique de l’Asie de l’Est. Dans les modèles économiques, on inclut les imperfections du marché pour justifier la politique industrielle. Cependant, on ne mentionne souvent que plus brièvement les défis politiques que cela implique — il n’y a aucune garantie a priori que les subventions iront aux bonnes industries — et nous passons ensuite à autre chose.

Je pense que la véritable question portera sur les structures politiques qui déterminent la manière dont les ressources sont allouées. L’analogie que je préfère à cet égard est celle des commissions indépendantes de fermeture des bases militaires aux États-Unis (BRAC), qui ont été utilisées pour prendre des décisions d’économie budgétaire. Une approche similaire pourrait aider à décider comment allouer les ressources plus efficacement.

Les économistes reconnaissent et soutiennent depuis longtemps le bien-fondé d’une politique industrielle active, reconnaissant que les marchés ne peuvent pas toujours résoudre tous les problèmes.

Barry Eichengreen

En d’autres termes, la dynamique du pouvoir peut parfois entraver la mise en œuvre des meilleurs modèles économiques ou des politiques les plus rationnelles.

Olivier Blanchard

Ce que nous avions l’habitude d’enseigner sur la politique industrielle était axé sur des objectifs généraux et horizontaux tels que l’amélioration des compétences dans tous les domaines — et non sur le choix de secteurs spécifiques à cibler et à faire progresser.

Est-il temps de repenser cette approche ? Oui, absolument.

J’ai dû moi-même la reconsidérer, d’autant plus que les nouvelles technologies ont souvent des rendements croissants, ce qui n’était pas le cas des technologies plus anciennes. Sur les marchés dotés d’une telle dynamique, si vous ne faites rien, vous finirez par avoir un monopole, car une seule entreprise dominera. Par conséquent, dans les secteurs où les rendements croissants sont cruciaux, il peut s’avérer nécessaire de protéger les industries afin de garantir la présence de plusieurs acteurs sur le marché.

Le danger lorsque l’on commence à protéger des secteurs, c’est que chaque industrie présente ses propres arguments en faveur de la protection ; c’est la raison pour laquelle ce type de protection a été évité par le passé.

Le rôle de l’économiste est clair : nous devons identifier les secteurs pour lesquels l’argument de l’« industrie naissante » est valable. Par exemple, nous pourrions avoir besoin de protéger une industrie automobile européenne parce que, sans intervention, elle pourrait disparaître. Il existe des arguments raisonnables pour la maintenir en vie.

Le danger lorsque l’on commence à protéger des secteurs en particulier, c’est que chaque industrie présente ses propres arguments en faveur de la protection.

Olivier Blanchard

L’approche est donc progressive : évaluer les secteurs, décider où la protection a un sens, puis défendre ces décisions. Ensuite, la réussite ou l’échec de cette démarche est une question politique — pas économique.

Dans le contexte plus large du commerce international, les mêmes principes s’appliquent. Certes, nous devons aborder les choses différemment, en tenant compte des impacts distributifs, mais en fin de compte, il s’agit d’établir le bien-fondé économique et de veiller à ce que les interventions ne se transforment pas en un protectionnisme excessif. Nous pouvons jouer un rôle crucial, mais il faut faire les deux : le travail analytique au bureau et le plaidoyer dans le monde réel.

À bien des égards, ce que vous dites correspond à ce que Mario Draghi a écrit dans son rapport, qui était un appel clair et net à l’Union pour qu’elle identifie les secteurs dans lesquels elle peut être compétitive, qu’elle redouble d’efforts pour les protéger et les soutenir. C’est aussi diamétralement opposé à l’orthodoxie du FMI depuis quelques décennies.

En tant qu’ancien chef économiste du Fonds, je pense qu’il s’est traditionnellement aligné sur le consensus de Washington : libre marché, libre échange et pas de politique industrielle, en raison des préoccupations liées à l’accaparement des lobbies. Telle a été l’approche standard.

Toutefois, le FMI commence lentement à évoluer, même si c’est peut-être plus graduellement que Barry et moi ne pourrions le recommander. On reconnaît que l’on peut vouloir protéger certains secteurs mais, selon moi, l’approche de Mario Draghi va trop loin : il préconise la protection de trop de secteurs, ce qui pourrait coûter plus cher que ce que nous pouvons nous permettre. Il s’agit toutefois d’un progrès et je pense que nous pouvons contribuer à la marge.

Avons-nous besoin d’un nouveau Keynes pour 2025, quelqu’un qui puisse offrir une nouvelle vision de l’économie pour l’avenir ?

Je ne pense pas que nous ayons besoin d’un changement de paradigme. Il faut de l’évolution, pas de révolution.

Les questions clefs sont les suivantes : où devons-nous placer la réglementation ? quand faut-il laisser les entreprises fonctionner seules ? dans quelle mesure devons-nous intervenir dans la politique macroéconomique ? Il s’agit d’ajustements importants, mais ce ne sont que des ajustements.

Je suis parfaitement satisfait de vivre dans un cadre keynésien, à condition qu’il aille au-delà des schémas simplistes et des clichés. La solution réside souvent dans un juste milieu pragmatique. Je n’ai entendu personne suggérer que nous devions revenir à de grandes idéologies comme le capitalisme ou le communisme. En économie, nous disposons d’un solide corpus de connaissances et nous pouvons faire les bons ajustements en partie grâce à de nouvelles idées, en partie grâce à l’évolution du monde.

Je suis optimiste quant à notre capacité à trouver des solutions et à les vendre efficacement. Pas besoin de révolution, donc, juste d’évolution.

Je ne pense pas que nous ayons besoin d’un changement de paradigme. Il faut de l’évolution, pas de révolution.

Olivier Blanchard

Thomas Piketty défend un point de vue similaire, suggérant qu’il existe de nombreuses formes de capitalisme et que nous pouvons en adopter différents aspects. Barry, êtes-vous d’accord avec cette idée — « de l’évolution, pas de révolution » ? Il me semble tout de même que ce que décrit Olivier représenterait un changement de paradigme significatif par rapport à la situation d’il y a vingt ou trente ans.

Barry Eichengreen

Le domaine de l’économie a fait des progrès significatifs depuis Keynes — mais nous avons également une tendance inquiétante à oublier ce que nous avons appris.

Cette tendance était évidente avant la crise financière mondiale et à l’apogée du consensus de Washington. Comme Olivier, je ne pense pas qu’il s’agisse d’un nouveau paradigme, mais plutôt de la redécouverte de parties d’un paradigme qui avait été oublié.

Keynes était un modélisateur économique, un intellectuel public, un influenceur politique et bien plus encore. Je ne pense pas que nous assisterons à l’émergence d’un autre personnage comme lui. Il incarnait beaucoup de choses en une seule personne.

Nous vivons à une époque où l’expertise est largement rejetée et où la foi dans ce que les anthropologues appellent les « hiérarchies verticales de crédit » disparaît : les gens ne se tournent plus vers des figures d’autorité pour obtenir des conseils et des orientations mais préfèrent accorder du crédit en ligne, chez leurs pairs. Alors que n’importe qui se prétend expert, pensez-vous que les économistes aient perdu leur crédibilité ? Que pourrait faire la communauté économique pour regagner la confiance du public ?

Ce phénomène n’est pas tout à fait nouveau aux États-Unis.

Pendant longtemps, la façon la plus simple de discréditer quelqu’un comme moi dans un débat télévisé a été pour l’autre partie de dire : « Eh bien, ‘Monsieur le Professeur’ ».

Ce que nous pouvons faire, c’est communiquer plus clairement et faire preuve d’un peu d’humilité — ce qui manque souvent dans les discussions économiques.

Olivier, vous sentez-vous modeste ?

Olivier Blanchard

Non (rires).

La question de la méfiance à l’égard des experts dépasse largement le cadre des économistes. Alors en effet, que pouvons-nous faire ? Lorsque j’ai parlé de sortir de son bureau et de s’adresser aux décideurs politiques, je voulais dire que je devais aussi m’engager auprès du public. Je tweete beaucoup — peut-être trop. Nous devons interagir avec les réseaux sociaux, même sur les plateformes que nous n’aimons pas particulièrement, pour expliquer nos idées en termes simples. Cela ne résoudra pas tout, mais individuellement, nous pouvons faire une petite différence.

La question de la méfiance à l’égard des experts dépasse largement le cadre des économistes.

Olivier Blanchard

Avez-vous essayé d’aller sur Instagram ou TikTok pour communiquer avec la génération Z ?

Barry Eichengreen

En 2011, lors de la sortie d’un de mes livres, mon éditeur m’avait suggéré de tenir un blog. J’ai refusé, car je ne pouvais pas publier des réflexions brutes, non éditées. Il m’a alors proposé : « pourquoi ne pas essayer Twitter ? »

C’est ainsi que j’ai commencé à utiliser Twitter il y a 13 ans, et j’y ai désormais 60 000 abonnés.

Contrairement à Olivier, qui se lance aussi dans les podcasts, je n’ai pas encore franchi ce pas.

Sources

- Axel Leijonhufvud, « Life Among the Econ », Western Economic Journal, 11:3, septembre 1973, p.327.