De Pinochet aux nouveaux prophètes du chaos, une conversation avec Bruno Patino

Le 8 décembre 1992, un jeune journaliste de 25 ans décroche un entretien avec Augusto Pinochet. Ce sera l’avant-dernière rencontre du Général avec la presse. Trente-deux ans plus tard, Bruno Patino raconte les circonstances de cette confrontation avec « la Bête » — et livre une réflexion sur les mutations de la brutalité en politique.

Dans votre livre Rire avec le diable, vous racontez votre rencontre avec Augusto Pinochet pour un entretien que vous avez réussi à obtenir très jeune. Vous expliquez que quelque chose vous attirait dans le personnage. Pourriez-vous revenir sur le rapport que vous entreteniez, à distance d’abord, avec le dictateur — que vous voyiez notamment passer le matin en bas de chez vous dans les rues de Santiago ?

J’ai écrit ce livre sur un événement qui s’est déroulé il y a 30 ans — alors même qu’aujourd’hui beaucoup de monde a oublié Pinochet — pour tenter d’expliquer la fascination qu’on peut avoir pour la force brute, pour le pouvoir qui s’exerce avec brutalité. Étant donné mon âge et mes racines, depuis mon adolescence, Pinochet représentait à mes yeux l’incarnation du mal absolu en politique.

Lorsque j’étais en poste au Chili, j’essayais de comprendre cette histoire nationale en allant sur les lieux qui portent encore les stigmates de la répression — qu’on retrouve dans le livre. J’ai visité tous ces endroits. Et, en même temps, j’avais envie, à la fois pour mon métier et puis pour satisfaire cette fascination particulière, d’approcher le dictateur, de le voir. Il se trouve que, par hasard, chaque matin, son cortège passait devant ma fenêtre — et je le regardais chaque matin, comme un rituel presque macabre. D’une certaine façon, ce passage était une façon quotidienne de rappeler sa présence.

Je me disais donc tous les jours qu’il fallait quand même que j’arrive à approcher ce qui était pour moi le mal absolu. Il ne s’agissait pas de se faire plaisir, mais peut-être de se rassurer. Je voulais m’approcher du mal absolu pour qu’on se rende compte à quel point on est étranger à lui, combien il est différent de nous-mêmes. Évidemment, c’est plus compliqué que cela — et c’est ce que j’ai voulu raconter dans ce livre.

Je voulais m’approcher du mal absolu pour qu’on se rende compte à quel point on est étranger à lui, combien il est différent de nous-mêmes.

Bruno Patino

Pourrait-on dire que plus que le personnage en lui-même, c’était son image, sa représentation qui vous a d’abord intéressée ?

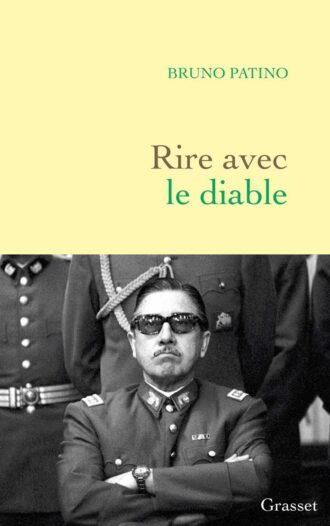

Bien sûr, c’est d’abord l’image et la représentation du dictateur qui m’intéressaient. D’ailleurs, les photos sont le point de départ. Je pars de deux photos — trois en réalité : d’un côté, les deux photos du Che, celle prise par Korda, qui orne tous les t-shirts aujourd’hui ; et l’autre photo qui a hanté ma génération, celle du Che mort dans l’école de Vallegrande, qui ressemble aux représentations du Christ sur son linceul. De l’autre, il y a cette fameuse photo qui orne la couverture du livre, la photo de Pinochet par Gerretsen prise en 1973, juste après le coup d’État, avec ses célèbres lunettes noires. Des années plus tard, il y aura les lunettes noires de Jaruzelski… D’autres figures suivront. Mais pendant de nombreuses années, Pinochet a incarné la représentation du dictateur : un type aux lunettes noires, avec une moustache et un rictus mauvais.

Nous sommes des êtres de représentation — et donc, pour nous, l’incarnation du mal absolu en politique s’appuie sur cette représentation-là. C’est de là que je tire le surnom que je lui attribue de « diable ». C’est une représentation qui acquiert presque un statut mythologique.

Cette histoire s’inscrit-elle dans une ère de la représentation différente de celle que nous connaissons aujourd’hui ?

C’est une très bonne question. Ce livre est parti d’un article que j’avais écrit pour La Revue Tocqueville intitulé « L’émergence du caudillo numérique » et qui partait du livre de Sergueï Gouriev Spin Dictators. En gros, le propos était de dire qu’aujourd’hui, ce n’est plus la force qui compte mais l’influence sur les âmes et sur les comportements. C’est vrai qu’il y a un côté obsolète chez ce dictateur à l’ancienne que serait Pinochet : il assume une représentation brutale, il sur-assume la représentation du satrape. Même si, évidemment, ce modèle peut encore exister dans de nombreux endroits, cela peut paraître un peu anachronique par rapport aux façons des autocrates actuels d’exercer le pouvoir — en manipulant plus qu’en contraignant.

Cependant, quand bien même la représentation du mal absolu en politique a pu changer à cause des méthodes utilisées — l’influence notamment — il n’en reste pas moins que notre fascination, elle, ne change pas. Elle s’est même peut-être accrue.

Les représentations de la brutalité en politique font désormais plus appel à nous comme des partners-in-crime que par un usage de la contrainte verticale. Cette représentation-là, j’ai bien conscience qu’elle est un peu obsolète aujourd’hui, quoiqu’elle continue à exister. Je le dis d’ailleurs à un moment dans le livre : une brute reste une brute, et le mystère du pouvoir absolu demeure — même si, aujourd’hui, sa représentation n’est plus la même.

Les représentations de la brutalité en politique font désormais plus appel à nous comme des partners-in-crime que par un usage de la contrainte verticale.

Bruno Patino

On observe dans le livre une évolution presque immédiate de la représentation lorsque vous rencontrez enfin le dictateur. Vous racontez qu’il y a un décalage entre la représentation que vous en aviez — et que beaucoup de Chiliens sans doute avaient, et la réalité. Vous décrivez ainsi ce décalage : « La terre ne s’était pas ouverte à l’apparition du Général : c’était sa banalité qui provoquait l’effroi ».

Tout à fait. Cela m’aurait tant rassuré de voir à ce moment-là une claire différence par rapport à nous. J’aurais effectivement préféré que la terre s’ouvre, qu’un éclair traverse le ciel, que la voûte céleste s’obscurcisse et que, tout d’un coup, je ne sois plus en mesure de respirer — comme en présence de l’Empereur dans Star Wars. Au lieu de tout cela, je me suis retrouvé face à un petit bonhomme d’un mètre soixante-huit à la voix fluette et à la moustache blanche.

C’est aussi de ce décalage que vient l’intérêt de la chose. Tous mes amis chiliens, au sortir du rendez-vous, m’ont demandé comment il était, si j’avais eu peur. Mais comme je le dis dans le livre, j’ai plutôt eu peur de ne pas avoir peur. C’est ce que j’essaie de raconter. J’ai l’intuition que je me trouvais dans les prémices de ce qui nous arrive aujourd’hui : lorsqu’on suit, qu’on retweete ou qu’on s’amuse de ceux — ou avec ceux — qui exercent maintenant le pouvoir de façon brutale.

D’abord, ils ne sont pas étrangers à la nature humaine qui est la nôtre. Ensuite, ils ne sont pas dénués de capacité de nous embarquer par l’émotion. Or le très jeune homme que j’étais à l’époque était persuadé que certes, j’allais être terrifié mais qu’en même temps j’allais être étranger à l’objet de cette terreur. Au bout d’un certain temps, on rit avec le dictateur — ce qui est beaucoup plus grave.

Est-ce que vous diriez qu’au départ, il y a une certaine déception lorsque vous découvrez cette « banalité » ou au contraire, c’est précisément à ce moment-là que cela devient intéressant ?

Les deux. D’un point de vue émotionnel, on est vaguement déçu. Du point de vue intellectuel, quand vous rationalisez la rencontre, c’est une leçon beaucoup plus grande sur la vraie nature, y compris du pouvoir absolu qui peut se cacher derrière n’importe quelle personne. Même si dans ce cas précis, il ne s’agissait pas de n’importe qui.

Face à Pinochet, j’ai eu peur de ne pas avoir peur.

Bruno Patino

Au fond, vous montrez que vous êtes en face non seulement d’un être humain, mais aussi d’un homme assez médiocre de par sa carrière militaire.

À de nombreux égards, Pinochet est un être humain médiocre. Néanmoins, il est animé par une force qui ne l’est pas, que ce soit la roublardise, le cynisme absolu — ou l’ambition mêlée de roublardise. Il n’est ni spécialement intelligent, ni très charismatique, mais la façon dont la marionnette est devenue marionnettiste en utilisant la force et la brutalité absolue est remarquable. La violence était la nature même de son projet politique.

Jusqu’en 1973, c’était effectivement une sorte de suiveur qui décide au dernier moment de participer au coup d’État. Mais ensuite, la façon par laquelle il parvient à contraindre les autres militaires putschistes à lui obéir montre que cet être humain tout à fait banal et moyen avait quand même été déterminé par une force ou quelque chose d’assez peu commun. Il est médiocre, mais on ne peut pas le réduire à sa médiocrité. Je pense que beaucoup de ceux qui l’ont réduit à sa médiocrité l’ont amèrement regretté.

Dans ce jeu de faux miroir entre l’image du Che et celle de Pinochet dont vous parliez, il y a une sorte de chiasme qui se crée entre la sanctification qui n’est pas nécessairement voulue par le Che et cette image d’homme fort projeté à dessein par Pinochet. Dans les deux cas, ces représentations ne simplifient-elles pas une réalité plus complexe ?

Debray dit que le Che n’était pas un homme de mots mais un homme d’images. Peu se souviennent encore de ce que le Che a écrit — il ne reste qu’une image. C’est évidemment assez paradoxal, comme si la révolution avait eu besoin d’une imagerie sainte pour continuer à animer les vivants. De la même façon, je pense que Pinochet a géré son image pour contribuer à asseoir le pouvoir qu’il représentait.

Pinochet est médiocre, mais on ne peut pas le réduire à sa médiocrité. Je pense que beaucoup de ceux qui l’ont réduit à sa médiocrité l’ont amèrement regretté.

Bruno Patino

La meilleure preuve est que lorsqu’il a essayé de changer d’image en 1988 avec son plébiscite pour devenir le père de la nation, cela n’a pas marché.

D’un côté nous avons une image qui sanctifie le révolutionnaire qui était tout sauf un saint ; de l’autre, une image qui diabolise un vieil homme, certes, mais un individu qui était un dictateur brutal.

Vous parliez de Debray : en lisant votre livre, il est presque impossible de ne pas penser à ses entretiens avec Allende. Vous aviez en tête ce parallèle au moment de l’écriture ?

Je connais effectivement très bien ces entretiens. Je tiens à dire que Régis Debray exagère aujourd’hui quand il dit que c’était un entretien horrible parce qu’il donne des leçons marxistes à Allende. Quand vous lisez l’entretien, c’est beaucoup moins caricatural que ce qu’il dit et beaucoup moins condamnable que ce qu’il pense. Mais pour répondre à votre question, oui et non. Quand Debray rencontre Allende, Debray est quelqu’un : il a écrit Révolution dans la Révolution et il est peut-être l’un des premiers théoriciens, j’allais dire, du marxisme-foquisme.

À l’époque, quant à moi, je ne suis rien et je ne revendique pas d’être quelque chose. Je ne revendique pas d’être un interlocuteur avec Pinochet — même si je vais le devenir et si par mon métier, je devrais l’être. Je vais voir la Bête. Mais il se trouve qu’à ma grande surprise, il va parler — y compris en faisant des aveux que personne n’attendait. Là-dessus, il faut aussi préciser que Pinochet est tout sauf un intellectuel alors qu’Allende, malgré tout, l’était. C’est le journaliste Pierre Kalfon, correspondant du Monde en 1973 qui, quand Fidel et Mitterrand arrivent à Santiago à peu près en même temps, va titrer pour Le Monde « Mitterrand : l’Allende français ». Il y a effectivement beaucoup de ressemblances entre Salvador Allende et François Mitterrand.

Pinochet n’évoque rien d’autre que le modèle pur du caudillo devenu dictateur sanguinaire. Intellectuellement, il n’est pas très intéressant. Ce qui l’était, c’était de tirer le fil pour retrouver les enseignements qu’il a indirectement suivis de l’école de guerre à Panama — qui ont porté leurs fruits. Vous découvrez alors son corpus idéologique sur la doctrine de sécurité nationale de l’époque. Il se voulait aussi polémologue : j’ai lu un ou deux de ses écrits de polémologie et c’est d’un ennui brutal. Je ne suis pas polémologue, mais on sent une relative médiocrité.

Je vais voir la Bête. Mais il se trouve qu’à ma grande surprise, il va parler — y compris en faisant des aveux que personne n’attendait.

Bruno Patino

Concernant la doctrine de sécurité nationale, elle était beaucoup plus portée par d’autres au sein de l’armée. Et comme il n’était pas proche de l’oligarchie économique, en réalité, c’était un roublard. En science politique on désigne ceux qui remportent la mise au dernier de swing men — voilà ce qui l’était : un swing man.

L’entretien avec Pinochet était censé durer quinze minutes, il dure finalement bien plus longtemps. Comment l’expliquez-vous ?

A posteriori par deux choses. D’abord, par une remarque que fait un militaire ce jour-là quand il me voit : « on a envoyé au dictateur un bébé ». À 25 ans, j’avais l’air d’être plus jeune que je ne l’étais. Je pense donc qu’il était surpris et qu’il a levé la garde d’une certaine façon. Il n’était pas face à Monica González ou Alan Riding qui à l’époque travaillait pour le New York Times ou plus tard à John Lee Anderson qui fera le dernier entretien de Pinochet.

J’ai fait l’avant-dernière interview ; Lee Anderson a fait la dernière en 1998 à Londres. Il est face à un gamin, avec un mauvais costume en laine, avec son dictaphone et qui le regarde. En retour, Pinochet lui met la main sur l’épaule et la malaxe.

D’un autre côté, la joie de la presse écrite a joué en ma faveur : au départ, je pensais n’avoir que quinze minutes ; je voulais donc tout de suite poser toutes mes questions. On m’a conseillé, au contraire, d’adopter une autre stratégie — de jouer comme au casino. On est en 1992, la chute de l’Union soviétique a eu lieu en 1991, la chute du mur en 1989, Pinochet a toujours parlé du communisme et donc puisqu’il se prétend géopoliticien et polémologue, j’ai plutôt commencé en l’interrogeant sur la nouvelle situation géopolitique. Cela n’intéressait personne, ni les lecteurs ni moi-même, bien sûr.

Mais Pinochet a répondu pendant pratiquement dix minutes et lorsque l’aide de camp est arrivé pour lui dire qu’il fallait finir, il l’a renvoyé en indiquant que cela allait durer plus longtemps — bien plus longtemps.

Il est 17h30, l’entretien a commencé avec du retard. On frappe à la porte du bureau. On lui fait discrètement signe qu’il est l’heure. En faisant un geste de la main, Bruno Patino répond : « Non, non, on décale ». La porte se referme, s’ensuit un silence.

– Dois-je m’inquiéter ?

– Non ! Le parallèle est troublant, mais c’est vrai que cela s’est vraiment passé ainsi.

On dirait que le récit de l’entretien avec Pinochet est en réalité un prétexte pour parler dans la deuxième partie du livre du dépassement de cette figure du dictateur et de l’arrivée des nouveaux hommes forts avec les « prophètes du chaos ».

Comme vous le savez bien, c’est un hommage à Giuliano da Empoli. J’ai effectivement écrit ce livre pour les dernières pages. Pour le chapitre « 2024 ».

Que nous apprennent aujourd’hui Bolsonaro, Milei ou Trump. Faut-il voir dans l’Amérique un laboratoire politique ?

Bien sûr. La démocratie est très fragile. Je rappelle que, malgré tout, le Chili a été perçu à l’aune de l’Amérique latine comme une démocratie ancienne, une des plus anciennes de la région. Tous les politistes vous diront à quel point elle a été imparfaite, son mécanisme d’inclusion inachevé, etc. Tout cela est tout à fait juste. Néanmoins, ce qui m’intéresse, c’est la fragilité des mécanismes. Par conséquent, j’essaye de dire dans la dernière partie — raison pour laquelle je raconte effectivement cette histoire sous forme de paraboles — que ce n’est pas parce que nous sommes en Europe que nous sommes à l’abri de la fascination pour l’homme fort, surtout de la façon dont cette fascination s’exprime aujourd’hui.

La petite parabole que j’essaye de raconter est qu’étant absolument persuadé que j’allais rencontrer le mal absolu — et en étant persuadé en sortant de l’avoir rencontré — cela ne m’a pas évité d’avoir un moment de complicité, de fascination, et même de séduction, notamment en riant avec le dictateur. Évidemment, nous rions tous avec les nouveaux diables. C’est ce qui nous arrive aujourd’hui sur les réseaux sociaux ou autres.

Les « ingénieurs du chaos » sont ceux qui, de façon presque automatique, agissent, comme l’a très bien montré Giuliano da Empoli, sur ces mécanismes et travaillent pour les prophètes du chaos — qui, justement, utilisent les ingénieurs pour agir sur nos émotions.

Nous rions tous avec les diables. C’est ce qui nous arrive aujourd’hui sur les réseaux sociaux.

Bruno Patino

Sommes-nous totalement à l’abri des figures comme Bolsonaro, Milei ? Je regarde vers l’Est, je regarde vers le Sud, je regarde vers nous-mêmes et ce n’est pas aussi évident. Ce livre est né d’une inquiétude profonde sur l’état de la démocratie, sur la polarisation et l’accélération des cycles de la sphère publique. Je pense qu’en réalité, là où le dictateur à l’ancienne a régné en faisant peur, les figures actuelles règnent parce qu’on a cette peur. C’est ce basculement que j’essaye de décrire très modestement dans ce petit livre.

« Rire avec le diable », c’est en réalité rire avec les diables.

Nous rions tous avec les diables. J’ai écrit quelque chose de similaire : « l’époque rit avec ses nouveaux diables ». C’est pour cela que j’ai écrit ce livre. Le titre, ce n’est pas seulement le 8 décembre 1992 — c’est quelque chose qui nous pend au nez tout le temps.

Que vous inspire le fait qu’un jeune président comme Gabriel Boric soit aujourd’hui à la tête du Chili ?

Je ne crois pas que l’histoire soit un éternel recommencement. J’ai beaucoup étudié cette transition chilienne : on préfère des présents qui murmurent que des lendemains qui chantent. J’ai été très admiratif de l’époque de la transition. Je trouvais qu’il fallait un courage inouï pour risquer de tout perdre, y compris votre honneur, parce qu’à un moment donné le renversement n’était pas possible. Il fallait négocier et jouer le jeu pour essayer de gagner centimètre par centimètre plutôt que de dire que c’était tout ou rien.

Plus le temps passe, plus je trouve ce moment d’un courage politique absolument inouï. Je connais mal Boric, mais il y a chez lui quelque chose qui va au-delà de l’image du président juvénile issu des manifestations étudiantes. Je pense qu’il a quand même une dimension politique sur la complexité de négociations politiques qui est nourrie par cette histoire chilienne. Je pense qu’il y a encore dans la mémoire, y compris de ce très jeune président — qui n’était pas né à l’époque, l’idée que tout cela est très fragile et qu’il est donc nécessaire de faire en permanence de la politique au sens le plus noble du terme.

Vous dites à la toute fin du livre : « Il nous faut compter sur nos derniers alliés : les fantômes, la mémoire et les mots, c’est tout ce qui nous reste ». Le travail de mémoire mené au Chili, avec notamment son Musée de la mémoire, est assez remarquable.

J’ai été sidéré par le Musée de la mémoire quand je suis allé à Santiago. Je n’étais pas revenu depuis qu’il avait été inauguré. Je le mentionne d’ailleurs dans les remerciements, car le fait que ce pays fasse cela en aussi peu de temps est phénoménal. Le coup d’État a eu lieu il y a 50 ans et cela fait 30 ans que Pinochet est tombé. Toute une génération de Chiliens a découvert cette mémoire enterrée qu’on lui montrait. Le musée est en cela central : par sa scénographie, sa rigueur scientifique et historique, c’est un travail formidable.

Malgré tout ce travail, la situation semble être encore très fragile. Comme toute une frange de la droite chilienne, José Antonio Kast revendique encore aujourd’hui l’héritage de Pinochet. Comment l’expliquez-vous ?

Ce que j’essaie de montrer dans ce livre, c’est que parfois, il nous arrive d’être séduits par le diable en connaissance de cause.

N’est-ce pas aussi parfois par ignorance de cause ? Un certain nombre de Chiliens refusent de se rendre au Musée de la mémoire.

Je dirais plutôt qu’ils refusent de voir ce qu’ils savent.

Je ne voudrais pas faire de la science politique mais on observe un certain nombre de phénomènes que les politistes expliqueront mieux que moi. Quand on regarde ce qui se passe au Chili, on peut analyser la popularité de Kast : ce qui provoque aujourd’hui la radicalisation, c’est toujours la peur — qu’elle soit fondée ou non.

Parfois, il nous arrive d’être séduits par le diable en connaissance de cause.

Bruno Patino

Ce qui est sidérant quand on revient à Santiago aujourd’hui, c’est l’omniprésence du thème de l’insécurité. Je ne connais aucune personne à Santiago aujourd’hui, qui ne vous parle pas de l’insécurité. Phénomène réel ou fantasmé, c’est en tout cas un thème politique qui est aujourd’hui omniprésent.

Vous avez toujours les mécanismes de peur de perdre des privilèges pour certains, peur de l’insécurité pour d’autres, peur du désordre pour les derniers. Cela peut rendre l’époque assez illisible — et cette illisibilité enclenche des phénomènes de peur massifs.