Sans la mémoire, nous ne saurions presque rien. Mais sans Eric Kandel, nous ne saurions presque rien de la mémoire. Né à Vienne en 1929, il a fui l’Autriche après l’Anschluss, et a trouvé refuge aux États-Unis. C’est là, à Brooklyn, à Harvard puis ailleurs, qu’il a commencé une carrière de biologiste, avec pour but constant de mettre à jour les mécanismes nerveux qui sous-tendent le processus d’apprentissage et de mémorisation. Ce travail lui a valu de recevoir le Prix Nobel de Médecine en 2000.

Mais le questionnement scientifique sur la mémoire biologique appelle également une réflexion sur la mémoire en général. C’est à cette question qu’Eric Kandel a consacré plusieurs ouvrages qui tentent de lier son œuvre de chercheur à sa vie personnelle, et au destin des juifs d’Europe sous le nazisme.

Il nous reçoit dans son laboratoire new-yorkais pour discuter avec nous des relations entre les mémoires personnelle, sociale et historique, mêlant un ton optimiste et une mise en garde contre l’européisme aveugle, et prolongeant ainsi l’ambiguïté que nous avions perçue dans le premier entretien de notre série L’Europe vue d’Amérique.

« La biologie ouvre un champ des possibles illimité. Nous pouvons nous attendre à ce qu’elle nous révèle les informations les plus extraordinaires, sans savoir quelles réponses elle donnera dans quelques dizaines d’années… Ces découvertes pourraient bien être de nature à balayer toute la structure artificielle de nos hypothèses. » (Freud, Au-delà du principe de plaisir, 1920)

Comment explique-t-on à des non-scientifiques la façon dont la mémoire agit dans notre cerveau ? Qu’est-ce que vos recherches ont apporté à cette connaissance ?

Lorsque je suis devenu chercheur, nous ne comprenions pas encore vraiment comment l’apprentissage et la mémoire fonctionnaient. Nous ne savions pas comment, lorsqu’on apprend une chose, celle-ci se trouve emmagasinée dans notre mémoire. Mon apport a consisté à découvrir que l’apprentissage impliquait une variation dans la force des connections entre les cellules nerveuses. Ainsi, lorsque vous apprenez certains types de choses, vos connections nerveuses se renforcent ; et dans d’autres cas, elles diminuent.

Il y a par exemple un phénomène qu’on appelle l’habituation : si je tape de manière répétée sur une table, vous allez apprendre à ignorer ce bruit. Si l’on regarde ce que cela implique dans votre cerveau, on voit que les connections des oreilles au système auditif se sont progressivement réduites.

Au contraire, si je vous faire peur en haussant tout d’un coup la voix, le même bruit répété sur la table causera alors une plus grande réponse de votre par. C’est ce qu’on appelle la sensibilisation. La réponse devient bien plus importante.

J’ai donc étudié tous ces phénomènes et leurs différentes applications dans des organismes très simples, des animaux très primaires, avant de montrer comment ces hypothèses étaient également valables chez des animaux complexes. Et tout cela a commencé en Europe, car c’est à Bar-le-Duc, en France, que j’ai d’abord étudié le système d’un animal appelé Aplysia California, avant de passer à l’espèce américaine. Désormais, je travaille principalement avec des souris, mais je continue à conduire des expériences sur l’aplysia.

Où se trouve la mémoire ?

Le cerveau a différentes formes de mémoire, qu’il range à différents endroits. Un des lieux les plus importants est l’hippocampe, qui se trouve au milieu du cerveau. Nous avons appris cela assez tard, dans les années 1950, grâce aux travaux de Wilder Penfield et Brenda Milner. Cette dernière a désormais cent ans ! Je me souviens de l’avoir invitée sur le plateau de Charlie Rose lorsque j’y animais la série consacrée au cerveau.

« En prouvant qu’une personne qui n’a pas d’hippocampe (et par là aucune capacité à stocker des souvenirs conscients) peut néanmoins se souvenir de certaines actions, [Brenda Milner] a validé l’hypothèse freudienne selon laquelle la majorité de nos actions sont inconscientes. »

Eric Kandel, À la recherche de la mémoire, p. 133

Chaque forme d’apprentissage repose sur un mécanisme cellulaire sous-jacent. Indépendamment de la nature de l’apprentissage et indépendamment des conditions dans lesquelles il se produit, le mécanisme sous-jacent est conservé et il altère durablement l’intensité des communications entre nos cellules nerveuses. Comme je vous l’ai dit, en apprenant une chose importante, vos connections deviendront plus fortes, tandis que si vous apprenez à ignorer quelque chose, elles faibliront.

Ensuite, il y a plusieurs types de mémoires. La mémoire de court terme implique un changement fonctionnel, tandis que la mémoire de long terme implique un changement anatomique. Concrètement, vous pouvez observer le développement ou la disparition de nouvelles connections synaptiques. En apprenant, nous altérons la façon dont les gènes s’expriment dans certaines de nos cellules nerveuses. C’est absolument fascinant.

Certaines choses que nous apprenons peuvent-elles être se transmettre à la génération suivante ?

Non. Lorsque je donne une conférence, je m’amuse toujours à dire au public qu’il n’a rien à craindre, et que leurs futurs enfants n’auront pas à retenir toutes les idioties que j’aurai racontées à leurs parents. Ce qui affecte les cellules nerveuses n’affecte en rien les cellules reproductives.

Néanmoins, l’enfance est un âge magique, pendant lequel le cerveau humain acquière toutes les formes de langage avec facilité. Le cerveau étant encore en développement, il ne cesse de former de nouvelles connections synaptiques. Après la puberté, cela s’affaiblit. C’est encore possible, mais plus difficile. Ainsi, l’âge idéal pour devenir un vrai Européen (ou un vrai Américain), c’est avant la puberté.

Dans le processus d’apprentissage, l’oubli est-il un accident ou une nécessité ?

On ne peut pas dire que l’oubli est une nécessité. Si vous apprenez quelque chose très attentivement, en particulier si vous l’apprenez à plusieurs reprises, vous vous en souviendrez pendant très longtemps. Cependant, il est évident que plus ce temps sera long, plus vous risquerez de perdre les connections synaptiques de ce souvenir. Si vous ne l’avez appris qu’en surface, vous l’oublierez rapidement. L’oubli, c’est l’usure de la force que vous avez produite en apprenant. Nous oublions la plupart des choses inconsciemment, même les plus importantes.

En revanche, il est clair que si nous n’oubliions rien du tout, notre cerveau serait rempli de déchets, et nous ne serions plus capable de le faire fonctionner correctement. Certaines personnes retiennent presque tout, mais le sentiment que leur cerveau est constamment rempli de choses inutile ne les rend pas très heureuses.

En quoi les recherches biologiques sur la mémoire peuvent-elles nous instruire sur la façon dont fonctionne la mémoire collective d’une société ?

Vous voulez rire ? Nous sommes ce que nous sommes à cause de ce que nous apprenons et de ce que nous mémorisons. Tout ce que vous êtes est le résultat de ce que vous avez acquis. La mémoire est un facteur capitale de la vie, qu’elle soit normale ou anormale. Et elle est également capitale dans l’organisation des sociétés. La mémoire d’une société a un impact gigantesque sur celle-ci.

Dans ce cas, quel est selon vous la mémoire qui unit les Européens ?

Je dirais que c’est la mémoire des totalitarismes, d’Hitler et de Mussolini. Ce sont des souvenirs très prégnants pour le peuple européen. Je vous donne un exemple : je vais à Vienne bientôt pour inaugurer une plaque sur l’immeuble où je vivais avec mes parents. Mais pourquoi font-ils cela ? Parce qu’ils se souviennent qu’ils nous ont forcé à fuir le pays, ma famille et moi. C’est un peu tard, mais c’est tout de même le signe que la mémoire reste présente.

Nous sommes ce que nous sommes à cause de ce que nous apprenons et de ce que nous mémorisons

Eric Kandel

À cela s’ajoute la mémoire culturelle. Regarde l’Amérique, qui est fondamentalement un continent. Le fondement de la société vient de la mémoire qu’elle a d’avoir fondé une grande démocratie.

Et c’est précisément cela qui manque à l’Europe : une mémoire positive pour dépasser les frontières nationales. La mémoire peut-elle venir en aide au projet européen ?

Sur ce point, l’Europe et l’Amérique ne peuvent pas être comparées. Les États-Unis sont un continent à eux seuls, mais cela reste un pays, avec une mémoire cohérente. En Europe, chaque pays a profondément évolué et tracé un sillon propre, avant la Première Guerre mondiale et bien au-delà. Les pays y ont des histoires longues et singulières. Prenez l’exemple de l’Autriche-Hongrie : cet énorme empire est désormais divisé en petits pays. Beaucoup de transformations de ce type n’ont pas de sens dans le contexte américain.

Comment la mémoire de long terme se construit et se transmet-elle dans une société ?

Par l’éducation. Chacun apprend l’histoire de son pays, et cela s’inscrit dans son cerveau. Mais la mémoire peut prendre plusieurs formes, elle n’est pas que verbale. Une société peut réagir comme le corps humain, c’est-à-dire comme un tout.

Quels liens existe-t-il entre votre travail et la psychanalyse ?

Jeune, j’étais fasciné par la psychanalyse. J’ai d’abord étudié la médecine car je voulais devenir psychanalyste, puis j’ai commencé la biologie pour essayer de trouver la localisation du moi, du ça et du surmoi dans le cerveau ! Puis j’ai compris que le fait de découvrir les fondements biologiques de la mémoire pourrait nous aider considérablement à connaître d’autres processus mentaux. Une grande part de mon travail est donc liée à la psychanalyse.

On ne se rend plus vraiment compte aujourd’hui de la fascination qu’exerçait la psychanalyse sur les jeunes dans les années 1950. La psychanalyse avait développé une théorie de l’esprit qui me donna une première image de la complexité du comportement humain et des motivations qui le sous-tendent.

Eric Kandel

Je pense que ce sont les états conscients et inconscients qui poussent les gens à faire une analyse. Nous voyons bien que la psychanalyse est un processus mental. Si quelqu’un est dépressif, l’imagerie médicale devrait, idéalement, pouvoir montrer certaines anormalités dans son cerveau. Cela prouve que la psychanalyse travaille sur le cerveau, comme Helen Mayberg l’a très bien montré.

La Psychopathologie de la vie quotidienne de Freud contient une série d’anecdotes qui sont entrées dans notre culture au point qu’elles pourraient aujourd’hui servir de script à un film de Woody Allen ou à un numéro de stand-up.

À la recherche de la mémoire, P. 39

Donc le langage opère également sur le cerveau ?

Le langage, c’est le cerveau ! Il y a des régions du cerveau qui sont immédiatement langage. Si vous les détruisez, aucune parole articulée n’est plus possible.

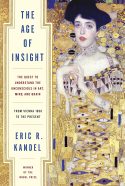

Vous êtes également un collectionneur d’art, et vous avez écrit sur votre goût pour l’art viennois du début du XXe siècle. Voyez-vous dans ce geste une sorte de rapport mémoriel à une époque bénie et désormais perdue, un « monde d’hier » ?

Les artistes, que ce soit Rembrandt ou Picasso, en se citant les uns les autres, construisent une sorte de mémoire visuelle commune. Chaque image y prend place avec son univers propre pour contribuer à la construction de la mémoire commune.

Chez Klimt, Kokoscha ou Schiele, vous voyez une incorporation des idées freudiennes, qui étaient contemporaines. Ces idées interrogent la sexualité féminine, l’histoire, etc. sous un jour nouveau. C’est ce qui rend, à mon avis, cette période si intéressante.

« Je commence à soupçonner que le fait que nous collectionnions révèle une tentative de sauver une part de notre jeunesse à jamais perdue. »

À la recherche de la mémoire, p. 428

Mais ces artistes, eux, ne sont pas partis. Ce qui est incroyable, dans l’art, c’est que tant capte notre imagination, il peut maintenir toutes les époques en vie en même temps. Par conséquent, certaines de ces œuvres nous permettent encore de saisir ce qu’était Vienne en 1900.

Comment voyez-vous le futur de la recherche dans votre domaine ?

Je pense qu’il sera fantastique. C’est un champ magnifique, où nous apprenons sans cesse de nouvelles choses. Nous allons apprendre à aider les personnes qui ont perdu la mémoire ou qui ont toujours eu une mémoire fragile en améliorant leurs capacités mémorielles. Ce n’est que le début de la guérison des troubles de la mémoire.

Ces troubles augmentent-ils ?

La seule raison pour laquelle les maladies liées à la mémoire augmentent est que les gens vivent plus longtemps. Il y a deux types de déficits de mémoire : la maladie d’Alzheimer, qui apparaît vers 70 ans — âge que peu de personnes atteignaient en 1900 ; et les pertes de mémoire liées à l’âge. Sur ce point, nous sommes déjà capables d’aider beaucoup de personnes. Pour Alzheimer, nous sommes en train de faire des progrès. Un grand nombre de scientifiques pensent qu’une des raisons principales de l’échec des thérapies pour le moment vient de ce qu’on détecte la maladie trop tard, lorsque trop de cellules sont atteintes pour que l’on puisse reconstruire le système nerveux : pour que la cure soit possible, le diagnostic doit être fait le plus tôt possible.

Le contexte spatial dans lesquels nous apprenons une chose nous aide à la mémoriser : pensez-vous que la virtualisation croissante de nos vies soit dangereuse pour notre mémoire, aussi bien personnelle que commune ?

Je ne pense pas. Dans mon cas, si je n’étais pas venu ici, je ne serais peut-être pas en vie. Pouvoir se déplacer, c’est le contraire du danger. Bien sûr, changer d’environnement peut avoir de nombreuses conséquences. Venir en Amérique un an après qu’Hitler eut mis la main sur l’Autriche, ce fut comme passer de l’enfer au paradis. Le sentiment de liberté que vous avez dès que vous entrez dans ce pays est absolument fantastique.

Avant d’arriver aux États-Unis, quelle vision de l’Amérique aviez-vous depuis l’Europe ?

Je n’avais pas d’idée claire de l’Amérique, mais j’avais un oncle qui y avait déjà émigré, ce qui aidait un peu. Néanmoins, ce que nous entendions sur l’Amérique avant mon départ de Vienne, c’était surtout le far-West, les cowboys et les indiens. Nous n’avions pas du tout une image réaliste de l’Amérique, et je n’étais qu’un enfant alors. En revanche, arriver et aller à l’école ic fut pour moi une expérience incroyable.

Gerald Holton, un épistémologue de l’université d’Harvard, a souligné le fait que, pour beaucoup d’immigrés viennois de ma génération, la solide éducation que nous avions reçue à Vienne, combinée avec le sentiment de libération que nous avons vécu en arrivant en Amérique, avait libéré des énergies immenses et nous avait poussé à orienter notre pensée vers des chemins nouveaux.

À la recherche de la mémoire, p. 33

Le fait de vivre en Amérique aide-t-il à mieux comprendre ce que l’Europe est et représente ?

Oui, car vous comprenez que l’Amérique est un continent plus libre et plus démocratique. Ce n’est pas le paradis, beaucoup de problèmes demeurent, mais c’est tout de même mieux qu’avant, et l’anti-sémitisme est bien moins présent ici que dans beaucoup d’endroits en Europe.

Vous définiriez-vous encore comme un Européen ?

Je me définis comme un Américain. Ensuite, je dirais que je plus un Autrichien qu’un Européen. Je ne sais pas ce que cela veut dire d’être un Européen. On ne peut que s’identifier à l’endroit d’où l’on vient.

Vous avez écrit À la recherche de la mémoire. Ce titre n’est pas sans lien avec l’œuvre de Marcel Proust, qui a durablement marqué la façon dont nous percevons les mécanismes et les mystères de la mémoire. Pensez-vous que l’intuition littéraire précède et oriente parfois la recherche scientifique ?

Je crois que cela est tout à fait vrai. Les écrivains et les philosophes ont l’intuition de la façon dont les choses ont lieu, de ce qu’elles sont. Ils n’ont généralement pas tout à fait raison, mais leur instinct fournit une boussole capitale pour les chercheurs. Cela donne des idées aux scientifiques sur la façon d’aborder un problème. Cela se produit souvent. Les idées viennent toute de la littérature, de la philosophie, ou encore de la psychologie, qui elle est une science.

Qu’est-ce que cela vous évoque que le Prix Nobel, la plus haute distinction mondiale dans un grand nombre de domaines, soit décerné en Europe ?

Beaucoup de récompenses sont données dans d’autres pays : le Prix Wolf en Israël, le Prix Lasker aux États-Unis, etc. Mais il est vrai qu’aucun n’a le prestige du Prix Nobel, qui est ce qu’il est pour plusieurs raisons, notamment pour la minutie avec laquelle la sélection des candidats est effectuée. C’est un beau prix, que je vous invite à ne pas décliner s’il vous est décerné !

Lorsque j’ai reçu le Prix Nobel, le téléphone a sonné chez moi à 5h30 du matin. Denise et moi dormions, mais c’est elle qui a répondu. Elle m’a immédiatement secoué en disant : « Eric, ça ne peut être que pour toi, ça vient de Stockholm ! » Après que j’eus reçu la nouvelle, Denise voulait se recoucher, mais je criais comme un fou : « Comment retourner dormir ! Il faut que je prévienne nos enfants, nos amis, tout le monde ! » Mais on ne peut évidemment appeler personne à cette heure ridicule.

Je ne sais pas ce que cela veut dire d’être un Européen.

Eric Kandel

D’une certaine manière, le Prix Nobel m’a aussi ramené en Europe, car j’ai utilisé l’argent du prix pour acheter un appartement à Paris. Nous y allons deux fois par an. Plus souvent qu’à Vienne, où je retourne bientôt car une plaque a été posée sur l’immeuble où je vivais avec mes parents. J’ai été invité par le président autrichien, mais je ne sais pas encore ce que je pourrai bien raconter à ceux qui m’ont obligé à fuir de mon pays il y a soixante-dix ans.

Vous recevez d’ailleurs cette invitation alors que, pour la première fois depuis la guerre, un chancelier d’extrême-droite est au pouvoir…

Ce pays n’en est pas à un paradoxe près. Bienvenue en Autriche !

À votre avis, quel demeure le plus grand mystère que la science ait à élucider aujourd’hui ?

Profondeurs de la conscience / On vous explorera demain / Et qui sait quels êtres vivants / Seront tirés de ces abîmes / Avec des univers entiers

Guillaume Apollinaire, Calligrammes

Sans aucun doute, la nature de la conscience, et l’univers biologique qui la sous-tend. Nous avons découvert certaines choses là-dessus, mais pas encore à un niveau très profond.