La nature infra-ordinaire

L’écrivain danois C.Y. Frostholm signe un ouvrage qui mêle une narration itinérante à travers l’Europe et une réflexion sur la nature dans le sillage de l’éco-critique.

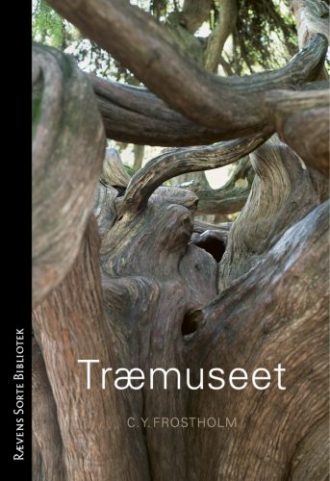

Au fil du Musée des arbres nous sont narrées les rencontres de l’auteur avec des arbres. Au Portugal, au Danemark, aux États-Unis ou encore en Corée du Sud. Mais également dans ses souvenirs, dans la littérature ou dans la peinture. Chez les botanistes ou chez les poètes. On y trouve des descriptions d’arbres, des réflexions et des citations sur les arbres, des photographies d’arbres (prises par l’auteur lui-même). Le point de départ est donc l’observation attentive des arbres, mais ce sujet restreint rejoint une perspective plus vaste. Les arbres d’Europe portent trace de la mondialisation et la colonisation, par certaines espèces exotiques ramenées des mondes lointains. Autour de l’arbre se cristallisent d’urgentes questions existentielles, philosophiques aussi bien que politiques : la relation entre l’homme et la nature, la poésie et la science, l’amour et la solitude, l’impérialisme européen, l’identité sexuelle, la crise climatique.

Le livre a été écrit pendant sept ans. Ses 562 pages se répartissent en huit parties ayant le caractère d’essais de voyage, chacune portant le nom d’un lieu et une date : « Lisbonne 2014 », « France 2016 », « Paris/Danemark 2017 ». Trois de ces essais sont sur Lisbonne, car c’est là que se trouve l’arbre dont tout le livre émerge : l’arbre de Pessoa. Dans un guide de Lisbonne retrouvé parmi les papiers laissés par le poète portugais Fernando Pessoa, on peut lire à propos d’un cèdre remarquable : « Ses rames reposent sur du fer forgé et couvrent un terrain assez vaste pour contenir quelques centaines de personnes. Sous ce cèdre, on a installé une bibliothèque publique. »

Dès lors, Fernando Pessoa devient une figure aussi centrale que les arbres eux-mêmes dans l’ouvrage. C’est le poète qui guide le narrateur à l’arbre qui deviendra lui-même le tronc du livre (et se trouve d’ailleurs être un cyprès et non un cèdre). De surcroît, la figure de Pessoa n’est pas tout à fait sans similarités avec celle de l’arbre : le poète portugais était connu pour se ramifier dans les hétéronymes dont il usait pour signer la plupart de ses œuvres. Un de ses alias, Alberto Caeiro, écrivit des poèmes pastoraux où il notait « la saine existence des arbres et des plantes ». Selon Frostholm, cette existence végétale est à la fois le contraire de l’existence de Pessoa et quelque chose qu’il a profondément désiré. Il a désiré être un arbre. Ce phénomène se répercute à son tour sur le narrateur, au sujet de sa vie amoureuse : « Je me vois comme un arbre plongé dans une sorte d’hibernation, qui a suspendu certaines de ses fonctions. Un être avec le calme de l’arbre, dans le meilleur des cas. C’est la persévérance de l’arbre à laquelle j’aspire. Apparemment, je n’imagine pas qu’un arbre puisse sentir le désir. » Pessoa et le narrateur rêvent d’un devenir-arbre. On pense alors à l’apostrophe d’Hölderlin aux chênes de la forêt : « Comme je voudrais vivre parmi vous ! », rêvant à une existence détachée de la contrainte du lien socialisé qu’est l’amour.

Le narrateur nous explique comment l’arbre est à la fois « un et plusieurs » : Un tronc + les parties indépendantes de la couronne. Il en va de même pour Pessoa : Un homme + ses hétéronymes. Devenir-arbre c’est aussi devenir « un et plusieurs », qui devient aussi la formule pour l’identité (sexuelle) du narrateur quand il y réfléchit. Dans cette perspective, l’arbre nous offre un modèle alternatif aux termes courants de l’aporie posée par la politique d’identité : à l’injonction d’être un (y compris en étant autre que ce comme quoi on a été élevé) ou d’être plusieurs (une pluralité d’identités instables), l’arbre ouvre la voie à la possibilité d’être un et plusieurs à la fois.

Le précédent livre de Frostholm, Paris mode d’emploi (Paris en brugsanvisning, 2013), était un hommage à la poétique de Georges Perec, selon lequel l’écriture doit porter sur « le banal, le quotidien, l’évident, le commun, l’ordinaire, le bruit de fond, l’habituel ». Non pas l’extra-ordinaire donc, mais l’infra-ordinaire, ou l’infrastructure de l’ordinaire. Dans Le Musée des arbres, l’arbre se trouve tiré de l’infrastructure de l’ordinaire : l’arbre est le « bruit de fond » qui est mis au premier plan. C’est aussi une manière de mettre la poétique de Perec au service de l’éco-critique littéraire.

À Lisbonne, à Copenhague, à Paris, le narrateur est un « botaniste urbain » : « Le flâneur botanise sur l’asphalte, écrivait Walter Benjamin. Ici, le botaniste urbain s’y met beaucoup plus littéralement, désirant véritablement connaître toute la ville, arbre par arbre, espèce par espèce, arbre par arbre. »

C’est une manœuvre fondamentale éco-critique de mettre les phénomènes de la nature au premier plan au lieu de les regarder comme pur décor au fond de la scène de la comédie humaine. « What’s the scene ? » demande un American, quand le narrateur du Musée des arbres est en train de photographier un grand chêne sur le coin d’une route de contournement. « The tree » lui répond ce dernier. Avec Jacques Derrida on pourrait dire que l’écriture et les photographies de Frostholm mettent en pratique une « re-marque » : ils dynamisent la différence entre le premier plan et le fond, le signifiant et le non-signifiant, le signe et la matière. Au fil des huit essais du livre, le livre que nous tenons dans nos mains nous rappelle qu’il ne parle pas seulement des arbres, mais qu’il en provient également, ceux-ci ayant donné sa matière au papier. Comme l’arbre, le livre a des feuilles, et les feuilles d’arbre que ramasse le narrateur pour les mettre dans son carnet deviennent un journal, au même titre que les feuilles sur lesquelles il écrit.

« La nature est toujours-déjà perdue. »

Une photographie nous montre une paire d’aiguilles de pin sur la page blanche d’un carnet, lui-même posé sur un sol couvert d’autres aiguilles de pin. La page blanche glissée entre le sol couvert d’aiguilles et la paire d’aiguilles isolée en fait un signe exemplaire, elle (re)marque la différence entre matière (les aiguilles sur sol) et signifiant (les aiguilles sur la page). Le texte qui entoure cette photo nous apprend que cette paire d’aiguilles est un signe rituel : voyageant sur les traces de Francis Ponge, le narrateur l’a ramassée dans le village de La Suchère où se trouve le pré que Ponge a (d)écrit dans Le Nouveau Recueil (« Le Pré »). Face à la tombe de Ponge et n’ayant pas apporté de fleurs, le narrateur y dépose la paire d’aiguilles de pin et prend à la place une brindille de cyprès.

Or, si quelqu’un a fait s’entremêler la matière de la langue et la matière de la nature, c’est bien Francis Ponge, qui laisse se déployer en même temps le pré concret, perçu, et le mot pré :

pré, paré, pré, près, prêt,

le pré gisant ici

CYPRÈS : C.Y. sont les initiales de l’auteur et « PRÈS » forme presque « pré ». En outre, le cyprès est l’arbre en quoi le jeune homme endeuillé dans Les Métamorphoses d’Ovide se trouve transformé. Le Musée des arbres semble habité par la mélancolie. Selon le philosophe éco-critique Timothy Morton, la mélancolie est l’affect de l’éthique de l’écologie qu’il nomme écologie sombre : « Dark ecology is a melancholic ethics ». Il ne s’agit pas de nostalgie, du souhait de restaurer un paradis perdu, mais bien de mélancolie : la rumination du perdu, de ce qu’on est en train de perdre, voire de la perte même. La nature est toujours-déjà perdue, et c’est cette nature perdue (qui sans cesse meurt, pourrit, fermente) qu’il faut s’appliquer à sauver. De même que l’arbre « encapsule » les accidents qu’il subit (insectes, résine, blessures), Frostholm décrit métaphoriquement la mélancolie comme un chagrin « encapsulé ». En même temps qu’il est tourné vers la nature, le chagrin encapsulé chez le narrateur est aussi un chagrin personnel : sa voix parfois résonne du chagrin de l’amour qu’il a presque abandonné, mais pas tout à fait — son amour pour « M. », qui l’accompagnait autrefois dans ces voyages qu’il fait désormais seul.

L’éco-critique « sombre » refuse avec insistance de faire de la nature une idylle. Elle est basée sur l’affirmation de « l’idée contingente et nécessairement queer que nous désirons rester avec un monde mourant » (Timothy Morton). C’est le monde constamment mourant qu’il faut sauver, non pas la nature comme objet esthétisé ou spa revitalisant. Il faut oublier les idylles pastorales et les panoramas romantiques pour penser la nature telle qu’elle est présentée dans le Musée des arbres : efflorescente, tordue et infiniment empêtrée dans tout ce qu’on appelle humain.