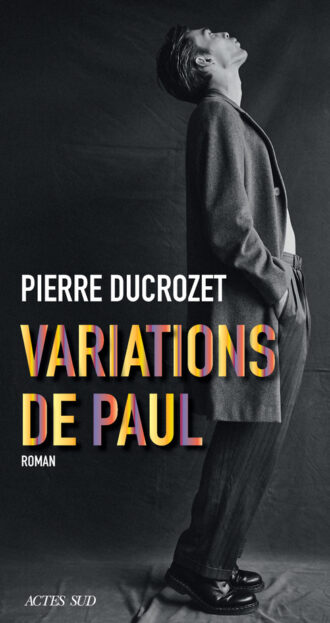

Variations de Paul

Jusqu'à aujourd'hui, nous publions en avant-première des extraits des cinq romans finalistes du Prix Grand Continent, qui sera remis le dimanche 18 décembre à 3466 mètres, au cœur du massif du Mont Blanc. Nous vous offrons des extraits du roman de Pierre Ducrozet, Variations de Paul, qui oscille autour d’une « idée fixe » : la musique. C’est avec elle que Paul Maleval compose son existence. Au-delà de la fresque familiale, une histoire sensible de la musique au XXe siècle se dessine dans ce roman.

p. 11-48

PREMIER MOUVEMENT

Paul est allongé dans l’herbe. Le vent marin se glisse entre ses pieds nus. Il porte un tee-shirt blanc, un pantalon noir, il écarte les bras. Dans son château de bord de mer, toutes les portes sont ouvertes. Paul se lève à l’heure qui lui chante, il fait quelques pas dans le jardin s’il a dormi à l’intérieur, il salue les vagues qui viennent caresser les roches, puis il s’allonge dans l’herbe haute et il ferme les yeux, prolongeant un peu ce temps délicieux où l’on flotte encore entre les rêves et les couleurs à venir. On n’est qu’à moitié là, on arrivera bien assez tôt. Paul place ses mains sous ses cheveux mi-longs. Il inspire l’air salé. Et alors tout commence.

Au début ce n’est qu’un picotement léger, à peine un frémissement au niveau du bras gauche et des doigts de pied. Paul rouvre les yeux un instant, la lumière abricot sinue entre les oliviers du jardin, l’instant s’étale. Il sait la déflagration à venir. Il se croit prêt ; on ne l’est jamais. Le chuchotis parcourt sa jambe, arrive au bassin, se glisse dans la colonne et file droit jusqu’au cou. Paul laisse faire. Il sent son corps disposé à accueillir la vague. Il n’en connaît jamais à l’avance la teinte ni la puissance. Il s’allonge quand même et on y va.

Et alors elle jaillit. C’est sous la poitrine qu’elle se déploie d’abord, ample et sauvage, venant se briser contre la digue des côtes alignées, rompues à l’exercice mais qui menacent pourtant toujours de plier. Son cœur tape dans sa cage. La chose reflue, le corps se cabre et se tient prêt, il sait qu’elle reviendra et la voilà déjà. C’est dans le bas-ventre qu’elle rue alors, bouillonnante, écumeuse, chargée de mille couleurs, Paul ferme les yeux et avale le torrent, dont il aime l’arôme amer et tranchant, la face rugueuse. Il en reçoit depuis toujours toute la violence, qui l’aura tordu et plié mais l’aura peut-être, au bout du compte, maintenu debout.

Sous sa peau tout bouge à présent. Ses organes refluent, son sexe se durcit, prenant lentement de l’ampleur contre sa cuisse, son cou se raidit, ses yeux s’agitent sous leurs fins rubans de peau. Paul est allongé dans l’herbe perlée de rosée. Tout s’anime et chatoie en lui comme dans une cathédrale, les pigments et les lumières jaillissent de tous côtés, il sent ses pores entièrement ouverts et tout y entre.

Et alors une brûlure, là, dans l’estomac. Quelque chose est allé heurter ce recoin, son angle mort, le plus disposé à recevoir et encaisser les chocs, les violences, les défaites. Les vagues et les sillons qui affluent connaissent leur chemin. Paul a mal tout à coup et se plie. Puis la chose repart ailleurs et son corps à nouveau s’ouvre sur l’herbe et l’été.

Paul a appris à sentir avec précision dans son être ce qui tremble et ce qui vit. Il parvient à visualiser le parcours de la vague en lui. Il sent son oesophage se tendre à l’arrivée de cette teinte mauve, son coeur battre lorsque la cavalerie tonne, ses poumons s’ouvrir pour recevoir les violons et la neige, sa gorge se serre, ses épaules se nouent, et l’ensemble – fusils cormorans chandelles et plantes grimpantes – virevolte dans son cerveau en toile fuselée.

Pendant des minutes, des heures peut-être, Paul Maleval demeure étendu là, dans son château de bord de mer, se laissant labourer et traverser, rempli à ras bord. Puis finalement, son ventre le rappelle au monde ; il se lève et se dirige vers la cuisine. Il dépose alors sur le plateau les fromages corses, le jambon, le citron, le pamplemousse et les poires, avec sur le côté une tasse brûlante de café et un verre d’eau. Il pose l’ensemble sur la petite table en bois du jardin. Il jette un oeil à la mer, qui continue à battre sa mesure secrète.

Paul avale un bout de chèvre frais avec une cuillère de miel. Puis, au bout de longues minutes qu’il étire comme des élastiques, il se lève et fait un pas à l’intérieur. Et alors seulement, d’un geste qu’il espère dégagé, presque indifférent, il s’approche des platines et éteint la musique.

Lorsque Paul meurt pour la première fois,

il vient à peine de naître. Partout autour de lui s’élèvent des cris, il s’étouffe, il est coincé ; quelle étrange manière de commencer. Dans cette salle d’accouchement de la clinique de la Croix-Rousse, à Lyon, le cordon ombilical, qui l’a jusqu’alors maintenu en vie dans le ventre de sa mère, s’enroule autour du bébé qui ne porte pas encore de nom. S’enrouler une fois est habituel, le médecin-chef Patrick Tournier ne s’en inquiète pas, mais deux fois cela devient dangereux, la respiration est balbutiante, ce sont les premières bouffées du monde, le bébé peut s’asphyxier, comme c’est le cas aujourd’hui, ce samedi 5 juillet 1947. Dans la torpeur de cette salle rudimentaire les infirmières s’agitent sur les dalles en céramique blanche, elles semblent glisser, légères, mais c’est une illusion en réalité elles cavalent. On est pourtant habitué à ces cordons autour du cou, il faut toujours rassurer les mères, pas d’inquiétude madame c’est tout à fait normal, la sage-femme glisse son doigt sous le noeud formé au cou, libère l’étreinte et l’enfant sort, peut-être un peu bleui mais sans dommages ; or cette fois-ci l’enfant est immobile et Anne, la sage-femme, sait que quelque chose ne va pas, la mère souffle plus fort et crie au ciel, l’infirmière lui dit de se calmer, tout est en ordre, les curseurs montent mais tout va bien se passer, Sarah se mord les lèvres et pousse, le bébé reprend le bon chemin, la sage-femme guette ce cou qui l’inquiète, le père, Antoine, suant à grands flots dans son costume étroit, tient valeureusement la main de sa femme. Sarah pousse à nouveau et la sage-femme sent quelque chose. Allez allez ! elle sait qu’ils disposent d’une poignée de minutes pour ôter le cordon du cou, lequel demeure hors d’atteinte. Sarah crie, le médecin-chef ouvre la fenêtre, quelle chaleur, Paul crierait s’il pouvait, à quoi bon sortir si c’est pour ce ciel morne et ce sol en céramique, il n’était pas si mal dans le liquide amniotique, baignant dans les eaux profondes, dont on l’expulse déjà, et le ruban avec lequel il aimait jouer s’entortille autour de sa tête, qu’en faire, il glisse vers quelque part, il a mal sans même le savoir, ça y est une main l’attrape, qui, malhabile, ne fait qu’accentuer davantage la pression autour de son cou, son petit corps se contracte, le cordon peine à l’alimenter en sang oxygéné, la circulation se coupe, le coeur bat fort pour pomper le sang rare, les poumons cherchent quelque chose qu’ils ignorent. Le plafond est beige, les murs blancs, les rues calmes sur cette colline qui surplombe la ville, dans la salle qui manque décidément d’aération les rythmes cardiaques s’accélèrent, sauf celui du bébé qui s’arrête.

Mais personne n’en sait rien pour l’instant, et on continue à pousser, encourager, tenir, espérer. Enfin, dans un dernier coup de semonce, celle qui se voudrait une nouvelle fois mère mais ne l’est encore qu’à moitié offre la tête non couronnée à Anne, qui s’empresse de soulever le cordon et de le couper. L’enfant sort. À ce stade-là, ce n’est plus du violet, c’est du gris-noir pâle ; en voyant la chose, le père tombe en arrière. Anne tient l’enfant dans ses bras, la tête toute boursouflée dans sa paume droite, et alors, sans le tourner ne serait-ce qu’une seconde vers la mère, elle court et pousse violemment la porte battante, remonte le couloir, tourne à gauche, elle court mais elle manque singulièrement d’entraînement, elle pousse malgré tout la porte devant elle, le coeur s’est arrêté crie-t‑elle, Clément c’est à toi. Le long type, blouse blanche et cernes profonds, attrape le bébé, il sait qu’il a trente secondes devant lui, pas plus, c’est son boulot, il fait ça toute la journée, une fois sur trois ça part à la morgue, ses mains sont précises, véloces, d’une efficacité sans pareille, Anne reprend son souffle sur le côté, l’enfant est déjà sur la table d’opération. Clément pose la plaque C1, la plus petite, sur le torse du nouveau-né, il appuie sur le secteur, bam, le corps frêle se soulève, deuxième secousse, quelle décharge pour un tel oisillon, on entend un bruit. Anne s’approche. Ce n’est pas un cri, pas un geignement, à peine un son mais il vient de l’enfant. Clément dit recule un peu. C’est là qu’il faut que ça tienne. Personne ne bouge. Une seconde. Deux. L’air est moite. Clément Carlier voit, à la position du nouveau-né, qu’il est reparti vers les limbes, or il est payé pour sauver des vies alors il relance la machine, c’est une manivelle reliée à un écheveau de câbles, une nouvelle machine qu’on a reçue au lendemain de l’armistice, Anne retient son souffle, le bébé est désormais bleu nuit, il est loin déjà c’est fini pour lui, ç’aura été une bien courte expérience sur la Terre, on le jettera à la fosse aux chiens, là où on avait empilé tous les fusillés et les mutilés de la guerre, Anne s’approche, il faudra l’annoncer à la mère, relever le père, ils repartiront sous les platanes en fleur vers leur petite vie, leur appartement aux murs blancs, leurs meubles sans éclat. Clément abaisse une dernière fois la manivelle, pour l’honneur. C’est fini. Il s’approche. Un cri rauque, fluet, comme une salve d’honneur, s’élève du corps brisé. Il pose sa main sur le torse. Le coeur bat. Clément prend l’enfant dans ses bras, le regarde. Son corps se contracte, se tend vers quelque chose, le souffle reprend. Ce gosse est un guerrier.

Anne repart vers la salle d’accouchement. La mère tend les mains vers la chose, qui se teinte lentement de rose. Le père, qui a passé une dizaine de minutes dans les sphères, est à peine revenu. Il s’élance vers l’enfant. Anne et l’équipe échangent des regards. Ils savent que cela tient du miracle. Cette inspiration désespérée, bouffée d’air ultime qui emporte le morceau dans un sens ou dans l’autre, vers le ciel ou les profondeurs, l’enfant l’a lancée comme un réflexe, une dernière pulsion de vie, qui tout aussi bien l’eût emmené ailleurs, vers le dedans, si la bouffée n’avait atteint sa cible. Mais le voilà, donc, ses mains reprennent vie, ses pieds gigotent au ralenti, il fait toujours aussi moite dans cette salle de la clinique de la Croix-Rousse mais on respire un peu mieux déjà. Sarah se tourne vers Antoine, regarde, regarde-le. Dieu qu’il est laid. Je sais que tu le penses aussi, et tu souris, et je souris, oui il est affreux mais il est en vie.

Cette mort, Paul n’en porte pas de marques au cou, ni ailleurs, il en est sorti frais et vaillant, mais il la trimballe comme une légende familiale, un mythe originel qui lui plaît bien. Sa mère lui en livrait souvent le récit, en variant les détails, le cordon toujours plus serré et la renaissance plus glorieuse. La dramaturgie faisait son effet, on retenait souvent ses larmes, on haletait avec le bébé. Le père, lui, demeurait à terre, dans les rires et la quête d’attention, alors que tout autour de lui menaçait de périr. Sarah concluait par l’instinct de vie du petit, quelle histoire, répétait‑elle en posant sa main douce sur sa joue, quelle histoire et te voilà.

Paul pense à sa mère et à sa naissance dont il aurait, sans le mythe, tout oublié, assis au comptoir de ce bar sur la 14e Rue, à l’angle d’Union Square, New York, où il vit depuis quelques mois. Les rues crépitent comme chaque jour. Paul observe la danse, pas menus et grandes foulées. Il habite un peu plus bas, dans l’East Village, un de ces appartements foutraques et insalubres qui y prolifèrent. Tout est à même le sol, les fringues, les disques, les livres, les assiettes, et les gens s’assoient là, à côté, où ils peuvent.

Nous sommes en 1974, Paul Maleval a vingt-sept ans. Il est assis comme chaque jour ou presque à cette table patinée, s’enroulant dans les vapeurs de tabac froid. Il est tôt, 11 heures à peine, on enterre encore les cadavres de la veille. Paul souffle sur son café et contemple la journée à venir. D’ici on ne fait que deviner le tumulte du dehors, la lumière tendre du matin et le ballet des passants s’arrêtent aux rideaux en velours tirés sur la salle, dans un coin le billard troué par endroits, la queue orpheline là sur le côté, et derrière un juke-box bien muet tout à coup. Paul se concentre. Il fait le vide avant d’aller emplir son être de tous les sons et de toutes les vies dont cette Babel déborde. La vigilante serveuse, anticipant sans un regard sa tasse vide, la remplit avant qu’il n’ait pu esquisser le moindre geste. Il lui sourit, il sait qu’il ne pourra plus rien boire ni manger jusqu’à ce soir, ce café était déjà un caprice de trop. Paul observe la table entaillée de signes cabalistiques, de déclarations d’amour et d’obscénités diverses. Il a douze dollars en poche. Il vit dans la reine des villes. Il se lève. Il se sent plus libre que jamais.

Toute la journée il s’emplit des sons de New York. Tout résonne à ses oreilles, du klaxon au rouleau de paroles du vendeur de journaux, toutes les musiques et toutes les langues, l’hindi fait tournoyer les vocales dans ses oreilles, l’espagnol colore l’air, l’anglais rue, le russe fend, l’italien l’entraîne dans sa danse, ses écoutilles sont grandes ouvertes et tout y entre.

Alors qu’il dépasse la Deuxième Avenue, une discrète et lointaine mélodie l’arrête. Ce n’est qu’à peine une harmonie, quelques sons qui se détachent du fracas général, quatre notes cristallines mais elles se sont glissées en lui. Paul fait un pas en direction de la boutique. Il n’y a plus de marche arrière possible. Il les connaît, ces notes. Dans sa tête elles dansent depuis toujours.

L’allée de platanes est droite sous le ciel. La mère et le fils jouent avec les ombres mouvantes des branches. Puis la mère le dépose dans la poussette et avance le long de l’allée. Le frère marche quelques pas devant.

L’enfant reprend chaque jour une forme humaine. On l’a appelé Paul, ça valait pour Verlaine comme pour le Nouveau Testament, pour Antoine comme pour Sarah c’était parfait. Paul est un enfant solaire, qui tend la main, sourit, bat des pieds. Il retrouve chaque matin son grand frère, Jérémie, lequel passe lentement ses doigts sur son visage. Paul s’allonge près de la vitre de l’appartement, celle qui donne sur la montée Saint-Sébastien, il toise les passants, qu’il ne distingue pas encore mais semble regarder, c’est déjà bien.

Le monde est alors une pâte immense, malléable, offerte. Tout est devant lui, inatteignable mais là, disposé sur des plateformes toutes également vastes et désirables. Paul babille, son désir est pur et infini car sans objet, sans levier, sans accroches – les siennes, qu’il n’appelle pas encore mains, s’agitent à quelques centimètres de sa poitrine, tout le reste est flou, derrière, miraculeusement jailli de terre. Sa curiosité et sa soif de monde ne connaissent pas de limites.

Nous sommes au milieu du XXe siècle, sur les pentes de la Croix-Rousse, à Lyon, France. C’est un bord du monde comme les autres, bleu humide et recouvert de givre. Les jours ne se détachent guère les uns des autres, formant des blocs secs, froids, épais. Un quartier en pente est un gage d’aventures, il y a un sens et il y a des passages, et Antoine Maleval l’aime pour cela. Il a grandi dans la campagne bressane avant d’arriver à dix-huit ans sur les berges du Rhône, dans une pièce vétuste donnant sur une impasse. Il a grimpé avec Sarah les marches de la colline il y a cinq ans déjà. Ils ont d’abord vécu sur le plateau, rue Villeneuve, avant d’emménager dans cet appartement de la montée Saint-Sébastien, deux chambres murs blancs et parquet, un salon, une cuisine plongée dans le froid hiver comme été, ils s’y sentent bien, il y a derrière la grande lampe du salon un recoin de figurines mortuaires de Polynésie, une bibliothèque de livres d’aventures, de polars et de romans russes de la fin du xixe, des fleurs disséminées. Sarah sait l’emplacement des choses, le mouvement qui doit circuler dans les pièces, elle le bâtit en opposition au chaos absolu qui régnait chez ses parents, à Graz puis à Vienne, où elle a grandi. Arrivée à dix-neuf ans à Lyon, dans la solitude et le vent glacé du quai no 2 de la gare de Perrache, un jour d’avril, elle n’en est plus repartie. Elle a commencé à travailler au lycée Louis-Pasteur, où elle enseignait l’allemand à des garçons en uniforme et aux chaussures lustrées, qui écoutaient la langue de l’ennemi en rêvant d’impératrices en jupons et de vastes prairies sous la lune. Elle errait le jour dans les rues de la ville, promesses de futurs multiples et prolifiques. Alors qu’elle buvait des bocks un soir, dans un bistrot enfumé du Vieux-Lyon, rue Lainerie, elle fit la rencontre du pianiste qui jouait chaque fin de semaine de 21 h 30 à 22 h 30, pause bière et cigarette, puis finale de 23 heures à minuit, éventuellement un peu plus si le public était en forme. Antoine Maleval a des cheveux bruns raides et des mains plus courtes que prévu, mais elles glissent avec tant d’élégance et de douceur sur les touches blanches et noires que Sarah vacille au troisième verre – et pourtant, elle sait tenir la distance. Sa voix est grave, ses mouvements précis, il porte une veste en tweed verte qui ne lui va pas du tout, mais le sourire qui traîne à ses commissures indique peut-être qu’il s’en fout, ou bien qu’il le fait exprès. Antoine se rassoit au piano, Sarah et ses amis commandent une nouvelle tournée, et c’est la neige qui virevolte autour d’elle, les flocons précis et épais de son enfance, passée dans les champs et à la fenêtre à écouter les concertos pour violon de Mozart que son père ne cessait de placer sur le tourne-disque, son frère, sa soeur et elle préparent le feu de bois et le père met ce soir le concerto pour piano no 19, les flocons s’arrêtent dans l’air, tout revient aujourd’hui sous ses mains légères, coton en pluie, rivières perdues, sa famille est quelque part, loin d’ici, elle veut le neuf mais l’ancien est là qui tout à coup la bouleverse, elle reprend un verre.

Sarah revient une semaine plus tard dans le bar, le pianiste est là sur son tabouret recouvert d’une fine couche de velours, il vit un fleuve plus loin, ils vont manger ensemble un soir dans un de ces bouchons si patiné par le temps qu’il semble sortir d’une boîte de sardines, dans un geste qui l’étonne elle-même, elle lui prend la main, elle se sent seule et le vin a des accents de mûre, l’autre main en réponse serre la sienne.

— Cette note me fait toujours penser au soleil je sais pas pourquoi.

Elle le regarde. Elle comprend ce qu’il dit.

Lorsque l’ennemi politique par atavisme devient l’adversaire décisif, Sarah Neubauer doit abandonner son poste. Les jours de 1940 s’égrènent comme des raisins âpres et secs, 1941 est pire encore, elle retrouve finalement un poste de professeur, mais de français cette fois-ci, le sien est parfait, les enfants des pentes sont crottés, l’angoisse court comme une mauvaise herbe sur les trottoirs inclinés, mais ses soirs et ses matins avec Antoine sont toujours d’une surprenante douceur, ils rient, ils détaillent les gouttières et le ciel, ils jouent du piano, ils chantent des airs tristes et absurdes, ils lisent ensemble, les pieds sur le radiateur, lequel goutte en cadence, ploc, ploc, Stevenson les emmène et le ploc les ramène, ce sont des jours graves pour le monde mais légers pour eux, jamais ils ne s’expliqueront pourquoi, comment, alors que l’édifice flambe, ils parviennent à vivre et à s’aimer, c’est insensé – la lutte et la guerre, qu’ils suivent, qui les désespèrent, leur donnent par ailleurs du courage et de l’élan, le mal qui guette leur ordonne de se tenir droits, d’espérer dans la nuit, et d’attendre le bon moment pour contre-attaquer. Antoine a grandi dans une famille de paysans rouges par inertie et habitude, et Sarah dans une famille de protestants viscéralement républicains. Ils connaissent leur camp. Leur heure viendra. En attendant, ils ravivent le feu qui crépite dans le salon et rêvent d’îles mauves perdues dans des brumes.

— Là ! Aaarghh !

Paul articule mal mais son bras tendu indique bien le héron qui coule sur les eaux du petit lac au centre du parc de la Tête d’Or.

Antoine a coupé sa moustache, taillé sa barbe, et il est allé chercher du travail. Le piano-bar, ça commence à bien faire, il se couche tard et ivre, une odeur de tabac froid enroulée dans sa veste et sous sa peau, il voudrait passer la soirée avec Sarah, Paul et Jérémie, avoir le temps de composer, il a des airs plein la tête mais il ne parvient pas à les saisir, à les plaquer au sol, à les fixer sur une portée.

Des choses flottent et tu ne les vois pas.

Paul a deux ans et demi, il cavale de long en large dans l’appartement devenu trop petit pour lui. Il suit la tête blonde et rieuse de son frère tout le jour, c’est son soleil épi de blé, ils grimpent aux arbres, ils courent dans l’allée. La ferme familiale, elle, est un territoire qui se plie et se déplie, ils ne vont jamais très loin mais cet espace pourtant circonscrit leur est terrain de jeu infini. L’odeur qui règne dans l’étable, mélange de purin frais et de bouse de vache, de foin et d’animal repu, les enivre. Jérémie le prend par la main et c’est la grande vie dedans.

Partout des sons perçants cristallins, des éclats de verre dans l’oreille.

Paul court sur les lattes du couloir et tout à coup s’arrête. Il a entendu le bruit annonciateur, il sait que son heure arrive. La main de sa mère a déplacé l’aiguille. Il y a toujours un moment de silence, comme suspendu, avant. La lumière du dehors lui entre dans l’oeil droit. Ce que sa mère place sur la boîte en bois brut, il n’en connaît pas le nom. C’est une chose ronde et qui tourne. Sa mère aussi commence à tourner sur elle-même. Il voit les pas dans la neige, le petit balcon qui donne sur la place gelée, il entend le piano qui court sur les étendues, Paul fait un pas, sa mère danse, il est dans ses jupes, il tombe à nouveau sur le tapis, le piano est gelé, le fleuve blanc et noir, il est là, dans le salon, il ne partira pas, sa mère toujours dansera, et le piano, le piano court. Les premiers jours sont d’épais fétus de paille dont on ne s’éveillera pas, on vivra là-dedans pour toujours, c’est sûr.

Toujours sa vie Paul la vivra au présent, l’entendra au présent, l’écrira dans l’instant. Il ne déteste pas les autres temps mais il ne sait pas les employer. Une histoire vieille de dix ans, il la racontera au présent de l’indicatif comme si elle se déroulait sous ses yeux. Il fera de même pour l’avenir, puisque tout est là partout et dans le même temps.

Paul apprend quelques années plus tard que ces notes des premiers jours, ce sont les concertos pour piano de Mozart, peut-être les numéros 9 et 21, les nocturnes de Chopin, la joie Vivaldi. Sa mère les a emportés un jour dans sa valise et les voilà qui revivent sur ce tourne-disque – la caisse en bois brut s’appelle donc comme ça, il l’apprend là aussi un jour de mai comme les autres –, et ils tournent et l’emportent vers des pays de neige et de cathédrales plongées dans la nuit. Autour de lui les façades pastel de la Mitteleuropa qu’il arpentera plus tard, au milieu desquelles sa mère a grandi. Il entend les calèches qui heurtent les pavés de guingois, le souffle chaud des chevaux, le bruit des passants emmitouflés dans de longues capes en vison – on exagère peut-être, il ne peut pas entendre tout cela, mais plus tard c’est bien ainsi qu’il associera les arabesques de Mozart et les senteurs de Vienne, les costumes et les pavés, les chocolats brûlants dans de larges tasses en porcelaine. Et il aura raison car tout cela flotte déjà derrière la valse folle des touches, et tout à coup apparaît la clarinette, flûtée, chantante, et les rennes sortent

au galop de la forêt, et la mère de Paul est là qui danse, le disque tourne et le monde avec lui.

Paul est un garçon rieur, insouciant, léger, traversé de nuages qui aussitôt s’évaporent. Il entend des choses autour de lui qu’il sait à présent identifier, les pneus épais des petites voitures qui peinent dans la montée, les sabots lourds des chevaux qui frappent le pavé, la glace qui se fend, les portes qui grincent. Le temps est long, épais, juteux comme les fruits qu’il se fourre dans la bouche. Aucune question n’habite son territoire. Il y a des où, des moi, des toi mais pas de pourquoi, ils ne lui sont pas utiles dans cet espace-là.

Paul pose une main sur le rebord de la table ronde sur laquelle repose le tourne-monde, il observe le cercle, les fines rainures qui sillonnent le disque, l’aiguille qui trace son sillon entre ces lignes, et il voit les notes, celle-ci est rouge vif et celle-là jaune canari, elles s’enchaînent vite et Paul observe les murs changer de texture à mesure, des formes se succèdent comme projetées en l’air, le violon lance des étincelles dans sa cavale pizzicato, et Paul voit les teintes, les aplats, les creux, ce ne sont pas seulement des sons qui flottent et cherchent leur chemin dans l’air, ce sont aussi des dessins précis, des couleurs qu’il ne choisit pas, qui s’imposent, le timbre, la voix, l’acuité en décident, et sur le mur du salon des cavalcades furieuses se surimpriment à la lumière fine de ce mois de juillet, des danses légères et des walkyries, des marionnettes devenues folles ou des rideaux de pluie dont les ombres s’emballent. Ainsi s’établit le monde de Paul, dans une parfaite normalité, nos délires et nos excentricités s’imposant à nos yeux avec autant d’évidence que l’air que nous respirons.

Tout le jour des formes se dessinent, rires rouge balançoire crac bim gravier dans les chaussettes et mal partout et un, deux bras et jambes, aïe, des mouvements baignant dans une lumière oblique, ricochant sur les trottoirs. Un tel afflux de textures et de figures dans un corps si petit, qu’en dire si ce n’est qu’il est puissant et qu’il ravage tout, et Paul pleure parce que le puits déborde, il vit de trop-plein et de déséquilibres, de glissades entre des meubles. Donnons leurs noms, d’ailleurs, car ils contiennent alors le monde entier : armoire en pin, étagères en bois lustré, cuisinière, four, malle aux trésors, tabouret, piano noir, caisson, lavabo et table basse.

La percée dans le monde est donc celle-ci. Bien sûr tout se joue là, dans ce maillage si fin d’émotions et d’éraflures, mais nous n’en saurons rien, comme Paul lui-même peinera toute sa vie à essayer de démêler ce qui vint d’ici et ce qui se tissa là ; peu importe, pense-t‑il finalement, assis au bord de sa vie, nous ne serons jamais nos propres procureurs.

Stille Nacht, heilige Nacht

Alles schläft, einsam wacht

Nur das traute hochheilige Paar.

Holder Knabe im lockigen Haar,

Schlaf in himmlischer Ruh !

Schlaf in himmlischer Ruh !

Le chant s’élève en une note aiguë, déchirante, est-ce un la ou un fa, Sarah le sait mais n’y pense pas, car la note déplace quelque chose en elle, debout là dans ce choeur, à côté de ses congénères en jupe, les jambes secouées par le froid du temple qui lui ronge les os. Sarah Neubauer a onze ans et on ne la laisse pas enfiler un pull, la voix doit s’élever délestée de tout poids et sans entraves, le pasteur reprend son prêche, il porte une moustache fournie et une toge noire, c’est son père.

Stille Nacht, heilige Nacht

Gottes Sohn, o wie lacht

Lieb’ aus deinem göttlichen Mund,

Da uns schlägt die rettende Stund’.

Christ in deiner Geburt !

Christ in deiner Geburt !

Sarah, cheveux noirs bouclés, le visage harmonieux et rond traversé par un long sourire, chante. Sa voix pure d’adolescente s’élève le long des pierres de la Kreuzkirche, l’église protestante en bordure du Volksgarten. Elle sent sa colonne d’air s’emplir, la note jaillir sous son nez, elle ferme les yeux. Toutes les choristes font de même, l’église flotte au-dessus de la ville, tout est calme et blanc, Sarah reprend :

Stille Nacht, heilige Nacht

Alles schläft, einsam wacht

Nur das traute hochheilige Paar.

Holder Knabe im lockigen Haar,

Schlaf in himmlischer Ruh !

Schlaf in himmlischer Ruh !

Sarah vit une enfance heureuse dans cette maison jaune aux tuiles claires, à Graz, dans le Sud-Est de l’Autriche, entre un grand frère turbulent et une petite soeur rieuse, elle est le ciment qui fait tenir ce branlant édifice debout, la fine couche de raison qui équilibre le chaos. Or la raison ne lui est pas plus naturelle qu’à ses parents, ses émotions affleurent à chaque minute, qu’elle doit sans cesse réfréner car elle se sait investie d’une mission. Ses parents font de grands mouvements des bras pour calmer les ardeurs de l’aîné et les excès de la petite, mais rien n’y fait, personne n’y croit. Le père, Rainer, qui aspire au statut de respectable pater familias, est le pasteur de ce quartier du centre-ville comptant une douzaine de milliers d’âmes. Sa culture est vive, son esprit alerte, il manie l’humour et l’allégresse, toutes choses qu’il se réserve et dont il se veut l’unique propriétaire. Son pré carré est large – les Lieder de Schubert, les poèmes de Goethe, les tableaux de Raphaël et les messes de Haendel – mais il lui est propre, on ne peut s’en approcher sans dommages.

Son territoire contient tout ce qui brille et jusqu’au journal du jour, pourtant incarnation du prosaïque, qui ne peut être lu ni touché, le matin, par d’autres mains que les siennes. Il a le droit, en tant que père de famille, à la primauté de l’information, quelle qu’elle soit, il lui faut la lire en premier car une nouvelle éventée ne vaut plus rien.

Seule la Bible est autorisée à voyager de mains en mains. Plus elle est lue, plus son rôle s’en trouve affermi. L’exemplaire de Rainer est imprimé sur un papier in-folio supérieur, si délicat qu’il lui faudrait des gants pour le manier. À défaut, il pose l’objet sur sa table en bois de peuplier, dans la petite alcôve à côté de sa bibliothèque, il s’assoit sur le prie-Dieu recouvert d’un drap blanc au fin liseré, il ouvre l’Ancien Testament et plonge dans les grandeurs. Tous les murs de la maison doivent être tendus vers son étude. Si quelque chose tremble, ou s’agite, sa plongée en sera troublée, son élévation lestée d’un poids irrémédiable.

Sa femme, Rosa, est une âme solaire et légère qui, sous les jougs successifs, n’a pu se déployer comme elle l’aurait dû. Son rire fait trembler les murs mais elle est priée de se taire, d’essayer de contenir ce gosse qui fout tout par terre.

Sarah navigue dans ce turbulent chalutier avec aisance. Elle assume déjà, comme sa mère, que son rôle sera d’appui. Elle se sent à l’abri dans cette position, qui lui laisse une marge de manoeuvre pour développer sa passion.

Nous sommes en décembre 1931, Sarah se tient droite dans l’encadrement de la grande porte du temple protestant. Comme toutes les filles, elle a le droit, voire le devoir, de prendre part au choeur de la paroisse, qui, les dimanches, entre les prêches enlevés de son père, élève le long des pierres les airs de Bach et les chants populaires nés dans les montagnes voisines ou celles du Croissant fertile.

Sarah est autorisée à chanter parce que les femmes ont été dotées d’un organe soyeux, de cordes vocales délicates, à l’image de leur corps. Le reste est réservé aux vigoureux. Dans l’ombre, pourtant, Sarah développe une passion pour les nocturnes de Chopin, qu’elle joue sur le piano droit du salon. Elle actionne la petite manivelle de la sourdine, s’assoit sur le tabouret usé aux bords et tente de reproduire ce qu’elle a entendu le matin à l’église.

Mais, ici comme ailleurs, les Lieder et les concertos servent avant tout à exercer le pouvoir, à inclure et à exclure. La musique est le domaine choisi des hommes grands et blancs, des adultes qui déjà savent et n’apprendront rien de plus de ces corolles de notes. Sarah ne porte pas l’ambition de faire ni de devenir, toutes choses réservées à ses longs camarades au teint de cire. Elle voudrait simplement être et ça lui semble déjà beaucoup.

Et puis elle lit. Partout, tout le temps, elle se prend les pieds dans le tapis, elle manque de s’empaler dans le bus scolaire, il y a toujours un livre entre elle et les choses. Ses parents lui demandent de les laisser reposer sur la petite table de nuit, tu lis beaucoup trop déjà, c’est mauvais pour tes yeux.

Alors la nuit, lorsque tous les feux et les âmes sont éteints, elle se lève à tâtons et s’approche du bureau de son père. Elle tourne la poignée avec une infinie précaution, s’approche de la bibliothèque, pose un pied sur la petite échelle en noyer. Là, devant elle, les trésors des siècles. Des noms brillent sur les couvertures, qu’elle chuchote dans sa tête : Heinrich Heine, Fedor Dostoïevski, Jane Austen, Honoré de Balzac, Charles Dickens, Friedrich Schiller. Des mondes dansent.

Elle attrape délicatement le volume intitulé L’Idiot, redescend et s’assoit dans le fauteuil en cuir de son père recouvert d’une peau de mouton. Elle le fait aller un peu d’avant en arrière, sans un bruit, puis ouvre le livre. Sarah est plongée tout de suite dans ce wagon qui trace sa route entre les pins, devant un homme au visage sombre et un prince. Ils parlent, elle les écoute. Le vent cingle aux fenêtres.

Rogojine demande au prince Mychkine d’où il vient, quand Sarah sent une main se poser sur son épaule. Elle tressaille. Derrière elle, son père sourit. Sarah est déjà debout, les pommettes rouges, tremblantes. Je voulais, je, je pouvais pas dormir alors. C’est pas grave, dit son père, continue. Sarah se rassoit lentement. Elle rouvre le livre. Tu me le lis ? demande son père. Sarah, d’une voix blanche, reprend le récit. Dans le train, les yeux de Rogojine lancent des flammes. Une femme aux contours évanescents vient s’asseoir dans le wagon. Le prince Mychkine chuchote quelques mots à l’oreille de Nastassja Filipovna, dont la robe flotte autour du samovar. Et alors Rainer pose à nouveau sa main sur l’épaule de sa fille, et dans cette étreinte, douce, ferme, Sarah ne saurait distinguer l’amour de la colère.

Stille Nacht, heilige Nacht

Alles schläft, einsam wacht

Nur das traute hochheilige Paar.

Holder Knabe im lockigen Haar,

Schlaf in himmlischer Ruh !

Schlaf in himmlischer Ruh !

Paul entonne le même chant de Noël, vingt et un ans plus tard, à cheval sur les genoux de sa mère qui n’a plus froid, et la même quiétude le traverse, la même énigme aussi, pourquoi les choses flottent‑elles ainsi, pourquoi toutes ces lumières dehors et ce sapin à facettes, pourquoi ce cadeau sous la cheminée et la pureté de ce chant ? Paul a enfilé ses grandes chaussettes rouge et blanc, il sait le faire seul à présent, ses cheveux frisent sur sa tête, son père s’assoit au piano pour prolonger l’air qui s’élève du grand cercle noir, les deux enfants se jettent sur le sapin qui leur pique les jambes, il n’y a pas de temps, pas d’hiver, pas de point tracé sur la grande roue.

Antoine fait chavirer le piano, entraînant les soixante-quatre touches vers le swing, le fox-trot, il fait le clown pour ses fils, ralentit brusquement en tango, puis lance sa voix grave vers un blues, tout ce qu’il enseigne à longueur de journée à d’empotés enfants de la bourgeoisie, entre les remparts d’Ainay et la place Poncet, sur les moquettes d’époque il tâche de ne pas appuyer sa godasse, gammes de sol et de ré, arpèges imbéciles, les élèves regardent ailleurs, rien à faire ici, aucune vie, déjà, entre ces mains d’enfants, alors aujourd’hui chez lui, ce 24 décembre, Antoine lance les chevaux, Paul sur une cuisse et Jérémie sur l’autre, et il chante comme une Castafiore, et Sarah rit, et dehors tout le monde s’affaire parce qu’il est l’heure.

Illuminations

Mais la pause enchantée dure peu et les jours redeviennent vite âpres et coupants, on semble ne jamais devoir sortir de la torpeur ; tout repart pourtant, l’industrie lyonnaise galope à nouveau, les oripeaux de soie sont demeurés au placard, le nylon les a remplacés, on est depuis des années en plein dans le récit de l’après, lavé des scories de la guerre, nous avons tous été héroïques, repartons légers vers l’avant, le progrès, la modernité. Sarah enseigne à présent sur le plateau de la Croix-Rousse, dans une institution catholique (si son père savait) qui sent l’oignon frais et le genièvre, Antoine va de maisons en spacieux appartements, rentrant vite chez lui pour composer son grand oeuvre, lequel s’arrête le plus souvent, à l’heure violette, au bord de ses doigts. Il en rêve la nuit dans d’étranges délires dont il ne se souvient plus une fois la lumière venue. De ces symphonies folles et sublimes il ne reste rien au matin. À peine le souvenir sec de ce qui aurait pu être.

Paul a sept ans, huit ans, et il découvre enfin l’ivresse des rues, il ne devrait pas être là mais il s’en fout, ses parents font mine de ne pas le savoir et son frère le guide dans l’écheveau délirant qui s’ouvre sous leurs pieds. Pour aller à l’école, rue des Tables-Claudiennes, mille chemins s’offrent à eux, chaque jour ils renversent le dessin. Leur préféré : celui qui, à travers le maillage de traboules, d’ombres en demi-teintes, de pavés déchaussés, de silences à peine brusqués, de tunnels, d’aventures, de rats et d’enfants terribles, mène de l’autre côté du miroir. Qui a eu le génie de percer ces travées entre les cours, les rues, les édifices ? Paul a déjà décidé qu’il passerait sa vie enroulé dans ces odeurs de pisse et de bitume.

Paul a neuf ans et dans son oreille s’insinue le monde entier : les cahots des camions-poubelles, les tuiles qui se déchaussent, les chaussures qui crissent sur le pavé mouillé, le roulis des cabas, le crieur public qui déroule les nouvelles du monde d’une voix de stentor, insurrection à Budapest, nationalisation du canal de Suez, les chefs des pays non-alignés, Nasser, Nehru et Tito, se retrouvent à Brioni.

Il y a certes l’immense raffut du dehors mais il y a surtout le tonnerre du dedans, qui jamais ne cesse. Quelque chose dans sa poitrine s’installe et se déploie. Quel est ce tic-tac infernal, galop sans repos qui le porte et le submerge ? Quel est ce rythme ba ba dam, ba ba dam, qui rue en lui du matin au soir ? Paul pressent, de manière encore confuse, qu’il est porté par une vague plus ample et puissante que lui-même, qui vient de plus loin. Il en vomit parfois, quand le sabot dérape, et tombe alors, se relève, repart. Mais il cavale le plus souvent emporté par la houle, ne s’arrêtant qu’à la fin du jour.

Et c’est alors qu’a lieu un double miracle. Septembre 1957, Paul a dix ans. Son corps s’allonge comme une plante grimpante, il court genoux écorchés dans les champs de blé et les chemins de terre. Il a un bâton de bois, taillé usé limé, personne n’y a droit c’est le sien, il marche comme ça sur les sentiers, roi immense appuyé sur son sceptre ceint d’une fleur de lys. Ils passent, son frère et lui, l’été dans la ferme de leurs grands-parents, en Bresse, à traquer d’invisibles filles, des papillons moins farouches, à nourrir les ânes de chardons, à guetter entre les hautes feuilles l’orange vif des renards. Ils rentrent à la ville aiguisés comme des lames, les mollets vifs, les muscles affûtés. Une nouvelle année à l’école de la rue des Tables-Claudiennes s’annonce, une éternité d’odeurs de craie et de salles humides, de camarades se croyant malicieux et de professeurs bouffis de certitudes.

Un matin, Antoine, déjà cravaté, leur dit ce soir je vous emmène quelque part. Dans la nuit ecchymose, descendant les pentes vers la place des Terreaux plongée dans la brume, Paul tient la main de son père. Son frère et sa mère sont derrière. Dans la rue Lanterne, une petite porte rouge s’ouvre sur une déflagration de mouvements et de cris. Paul ne cherche pas à distinguer quelque chose au milieu de ce fatras ; c’est une salle, les gens vont et viennent, des verres à la main, il y a des chaises, une scène mais il y a surtout ceci : un son strident, métallique, immédiatement jaune-orange à ses oreilles, qui file, droit, avant de monter et de glisser en spirales, et Paul bouche ses oreilles qui sifflent, avant d’ôter lentement ses mains pour laisser entrer à nouveau le flux safran. Tous ses organes remuent. C’est le monde entier qui entre en lui à travers cet escalier de notes inconnues. Le bruit vient de là. Le type se tient debout mais son corps part vers l’arrière. Dans sa bouche un assemblage de morceaux dorés dont il ignore le nom, qui s’évase vers le bas avant de repiquer à la pointe – Paul a déjà vu un saxophone sur des images, il en a entendu l’attaque au microsillon, mais pour la première fois, l’incroyable enchevêtrement de formes, tubes clés et pavillons, fait corps avec le bruit qui en sort. L’objet rencontre le son. Paul ne bouge plus. Le type souffle, d’un trait, jusqu’à vider entièrement ses poumons, inspire tout l’air de la salle avant de le lancer à nouveau. Des gens s’agitent autour. Paul plonge dans l’or.

Dès lors il ne pense plus qu’à cela. Paul veut souffler lui aussi, il veut écouter les bourrasques, il veut tout connaître sur ce qu’on appelle visiblement le jazz, parce qu’il faut un nom à ce qui échappe et rue comme un sauvage. Il trouve un Jazz magazine chez le vendeur de journaux de la rue des Capucins, mais pas une thune alors il en fait un tube, le glisse à l’intérieur de sa veste, ressort les yeux en l’air – sur le banc de Croix-Paquet il dévore les photos et les textes sans rien y comprendre, invraisemblable charabia quand le souffle était si pur ; mais il y a, au milieu, des titres de disques, alors il court chez Anthony, le disquaire de la rue des Carmélites, qui le regarde comme un basset, ah désolé mon p’tit, on n’a rien de tout ça, et Paul repart en clopinant ; les disques, il les imaginera. Quelque part, dans des villes dangereuses recouvertes d’une couche de givre, des hommes expirent dans des instruments à bec, dessinent des nuits durant d’insensées arabesques, qui les laissent au matin exténués et raides, sans un rond, claudiquant sur les trottoirs vers leurs misérables cahutes. La ville les avale. Paul les imagine, il suppose leurs défaites, il devine leurs éclats, et il s’endort comme ça.

Trois semaines plus tard, une autre illumination achève sa métamorphose. À la sortie de l’école, à l’angle où toujours ils se retrouvent avant de rembobiner le fil des traboules, Jérémie lui dit on rentre pas aujourd’hui. Dans ses yeux la petite flamme de défi et d’excitation qu’il lui connaît. OK, dit Paul, et ils filent vers le centre.

Oh ils étaient si souvent passés devant qu’ils avaient fini par ne plus y penser. De toute façon, on ne peut pas. Plus tard, pour l’instant on n’a pas le droit. Et puis Jérémie en a eu marre, il s’est dit on y va quand même, alors ils descendent et passent le pont Lafayette, arrivent tous les deux devant la Fourmi, le cinéma de la rue Corneille. Paul lui souffle t’es dingue, on n’a pas une thune, son frère lui dit attends, tu vas voir. Ils s’éloignent des affiches sur lesquelles s’embrassent d’immenses visages au teint hâlé, tournent au coin de la rue ; on s’arrête là. Jérémie sifflote, regarde le ciel, fais comme moi frangin. Ils attendent comme ça un moment. Puis la petite porte en métal s’ébranle, des gens en sortent et retrouvent, un peu chancelants, la lumière crue du dehors. Jérémie et Paul se glissent sur le côté et remontent les marches à contre-courant. C’est là que vient la partie la plus ardue, Jérémie le sait ; il retient du pied la porte battante, attrape la main de son frère ; ils entrent. Les deux grands rideaux lentement se referment. C’est fini, les enfants, il faut sortir, dit le garçon de salle. Oui on sait, dit Jérémie, on a juste besoin d’aller aux toilettes, enfin surtout lui, il peut pas se retenir. Paul penche son regard vers le sol, le garçon de salle secoue le rideau, OK alors faites vite, ils sont déjà dans le couloir, ils courent vers les toilettes et bifurquent au dernier moment vers la salle plongée dans le crépitement des tirs de flingues. Les deux frangins se jettent sur les moelleux sièges en velours rouge groseille et la grande vie commence. Deux heures plus tard, ils ressortent à leur tour sur le trottoir, essorés, remplis à ras bord de fumées d’Apaches, de cavalcades, de Colt à la ceinture et de roches canyons. Les rues leur paraissent bien corsetées tout à coup, dans leurs teintes blanc cassé, et pourtant elles deviennent au même moment promesses de tout.

Un tir à deux temps vient de précipiter Paul dans un double mouvement, à jamais noué : le son et l’image, la musique et les histoires. Ce qui naturellement naissait dans son cerveau à l’écoute des instruments vient s’incarner dans le monde physique. Brusquement tout concorde, sons, mouvements, formes et couleurs, un cœur avide de hauteurs.

Paul fait quelques pas. Son frère n’est plus à ses côtés et des tours fuselées se dressent vers le ciel. Il est un adulte à présent et il marche dans New York. Il avance, pose sa main sur un poteau, dur métal, il ne rêve pas. Il pose un pied devant l’autre. Ce n’est pas possible, et pourtant si, il vit dans le film, il y a toujours vécu. La ville gronde et il avance.

Dans les tubes,

Paul cavale. Tout n’est plus que jazz et crépitements à ses oreilles. C’est tout d’abord ludique, jaune vif partout et fête. Il y a dans ces airs fluets, ces enchaînements insensés de notes, ces traversées de gammes et de fleuves une joie si contagieuse que Paul en est transformé. Dès qu’il rentre chez lui, il court vers le tourne-disque, place la grande galette noire sur la surface plane et c’est parti

Yes M’aaam poppa’s got the heebie-jeebies bad, ay

Eef, gag, mmmff, dee-bo, duh deedle-la bam

Rip-bip-ee-doo-dee-doot, doo

Roo-dee-doot duh-dee-dut-duh-dut

Skeep, skam, skip-bo-dee-dah-dee-dat, doop-dum-dee

Paul monte à bord d’un cargo longue distance, échange des blagues avec les prostituées dans les ruelles poussiéreuses de La Nouvelle-Orléans, claque sa main dans celle des gamins aux poches trouées. Derrière les notes Paul traque les histoires de bandits et de saloons, de flingues et de fuites dans le désert – et celle de Louis Armstrong, dont la partition s’échappe et qui improvise les paroles d’Heebie Jeebies :

Roo-dee-doot duh-dee-dut-duh-dut

Skeep, skam, skip-bo-dee-dah-dee-dat, doop-dum-dee

Cette histoire, Paul l’a lue dans un Jazz magazine, qu’il a dû finir par acheter chez le marchand de journaux, après s’être fait choper, la main dans la veste, avec un hors-série spécial Les Origines du jazz, voyage dans le bayou. Il y en avait plein d’autres encore, des récits de nuits sans lune, d’arrestations, de femmes démentes et de solos sans fin.

Paul passe et repasse sa main sur les photos des magazines et les pochettes des disques étalés sur le parquet du salon.

Une jeune femme, soixante-deux ans plus tard, regarde ces mêmes 33 tours, assise dans l’une des pièces de son appartement berlinois. Elle effleure les pochettes caressées, mille mondes plus tôt, par Paul, devinant les rêves d’aventures, les mirages jaillis de ces viatiques aux angles carrés. Sous ces morceaux délimités de réel, Chiara devine l’infini, passant et repassant la surface fine de ses doigts sur le chapeau de Thelonious Monk et le visage apollon de Chet Baker juste avant que la vie ne l’avale. Puis elle lève les yeux et rit, une bière tiède à la main. Après tant de révolutions autour du soleil nous y revoilà. Je place les mêmes cercles noirs sur des platines, je les croise, les mélange, j’arrête net et repars ailleurs, je fais tourner les mêmes planètes infiniment sur d’autres orbites – et elle se lève justement, attrape le saxophone or qu’elle mêle à des basses lourdes de hip-hop, les planètes tournent et nous nous tenons droit.

Et Paul relance sur sa platine la voix d’Armstrong, qui dimanche comme lundi le fait danser sur le tapis, et son cœur bat vite, comme toujours, c’est ce qu’il sait faire, tout l’emballe, tout le meut.

Pam pa pam pa pam papa pam pa pam papa pam

On ne sait jamais trop si c’est normal ou pas, ce moteur, là, qui détale ; Paul l’assimile aux plaisirs, aux surprises, à tout ce qui, jour après jour, l’entraîne et le mêle à cette étrange et épique traversée à laquelle il ne comprend pas grand-chose.

Paul se demande pourquoi ce cœur bat si fort. Est-ce le batteur qui en a décidé ainsi, est-ce que, à force de plonger dans ces morceaux-là, son cœur s’est fondu dans leur rythme vif et dissonant ? Lorsqu’il essaie de se souvenir, il ne trouve que ce rythme effréné, partout, tout le temps et dans tous les sens.

— Ce type, là, c’est le batteur, lui dit son frère en pointant le doigt vers la pochette du Live at the Village Vanguard d’Elvin Jones. C’est le maître du jeu. C’est lui qui fixe les règles de l’histoire. Les autres n’ont plus qu’à le suivre.

Paul est debout devant le tourne-monde, dans le salon de son enfance, et la cavalcade de son coeur rencontre son double, son équivalent, son cavalier : le galop de la batterie, étrange assemblage de cymbales, de caisses et de pédales sur lesquelles tambourine un cheval du diable monté sur ressorts, et qui tape et qui crie et emmène le monde avec lui, prenant pour nom Max Roach ou Art Blakey, peu importe, ce ne sont que d’éphémères incarnations d’un Chronos rendu fou, je suis le temps et le temps est une maladie incurable, disent‑ils à chaque battement, je ne cesserai pourtant de taper jusqu’à l’avoir dompté, je le ferai rentrer de force dans la mesure, au prix de cavales désolées, il aura ma peau, bien sûr, toujours, il aura ma peau mais j’y vais quand même et je mène la danse.

Le soir, Paul est allongé dans le lit superposé, son frère dort en bas. Les montants sont en bois, il y a des affiches de sportifs tout autour, sous ses yeux ça danse.

Ba bam ba bam pi ba bam ba bam pi ba bam

L’animal en cage dans sa poitrine galope, comme toujours mais là ça déborde.

Ba bam ba bam pi ba bam ba bam pi

Il inspire lentement, relâche par le nez, il place ses doigts sur une narine, inspire tout l’air par l’autre,

Ba bam ba bam pi

pose son index sur l’autre narine, relâche.

Ba bam ba bam pi

C’est un peu mieux. Il continue. Jusqu’à ce que

Ba bam ba bam piiiii

pointe aiguë droit dans la poitrine il serre les dents retient son cri.

Sur un autre lit, dans une autre vie, Paul est allongé dans le grand blanc. Des médecins vont et viennent, qu’il ne voit pas. L’un des cardiologues vient d’expliquer à Paul ce que signifiait un souffle au coeur, une diastole, une systole – d’un côté le coeur se dilate et se remplit de sang, de l’autre il se contracte et relâche le sang dans les artères, c’est pas compliqué, sauf que, chez vous, ça fonctionne moyennement. Paul a regardé le médecin d’un air absent. Lequel a poursuivi, déroulant un brillant diagnostic de sa situation actuelle. Paul Maleval flotte loin de tous ces mots qu’on lui offre, comme une bénédiction médicale, il louvoie entre des poulpes lents aux mille tentacules, relâchant l’oxygène par les narines. Un cachalot long de quinze mètres passe lentement devant lui, dans un souffle. Le médecin conclut, s’approche de Paul, être sûr qu’il a bien saisi, oui oui, avant de repartir vers d’autres passionnants malades aux retorses complications. Paul ferme les yeux et plonge plus avant.

À l’intérieur de lui c’est une

flambée de couleurs incertaine et emmêlée, ça Paul le sait. Il est sauvage, ardent, insoumis ; c’est un enfant perdu sans les bras de sa mère. Il est violent, extrêmement doux, il ne croit en rien, il croit en tout.

— Arrêtez une seconde tous les deux, dit Sarah. Il faut aussi parfois se laver dans un bain.

— Ah bon.

Les deux frères sont inséparables, ils courent sur les lattes du parquet jusqu’à ce qu’elles craquent de douleur, ils tournent tout en dérision, rien n’a d’existence assez stable et puissante pour leur résister.

— Vvvvshiooooou.

Plein hiver, ils se sont fabriqué des luges avec des sacs en plastique dans la ferme. Ils prennent tout l’élan possible et se lancent du haut de la pente, ils glissent à toute blinde sur le cul, traversent le potager, dévalent dans la cour, défoncent la barrière du fond, arrivent sur la route, évitent un camion, s’écrasent dans le fossé.

— On refait ?

Paul est excessif, angoissé, passionné, versatile, ultrasensible, obsessionnel, visionnaire, indifférent, ardent, lunaire – oui, cela fait beaucoup, mais on porte bien dans nos sacs tous ces adjectifs discordants, dont l’écart même nous constitue. S’il le perçoit, dans les premières années, comme une indémêlable pelote de flux contraires, cet écheveau devient vite sa colonne, son unité. Être tout et son contraire lui semble une intéressante manière de vivre. Paul se tient là, Lyon 1959, Paris 1967, Manchester 1979, Paris 1996, cap Corse 2020, et sa silhouette se tient fixe dans ce déséquilibre constant, cette marche à douze temps qui le secoue d’arrière en avant. Il l’a compris tôt, il avance depuis dans cette mesure-là.

Ce mercredi 8 avril 1959 (les calendriers aux motifs floraux affichés au mur nous aident à nous repérer), Paul a douze ans et il a faim, il a soif, il veut partir loin et sentir des choses nouvelles sur sa peau. C’est trop tôt pour le faire, il le sait, mais quelque chose brusquement l’étouffe, dans cet appartement, dans cette vie, il veut davantage, sans que ce davantage ne prenne encore une forme quelconque.

Son vrai pilier sera celui-ci : le désir. Ce qu’il voit ne lui suffit pas, ne suffira jamais, il le perçoit déjà comme une malédiction et comme un moteur – de satisfaction il ne trouvera pas, ou bien partout là où il y en a, et ça fait beaucoup. Il ressemble déjà à un chien piaffant sur le côté de la route, langue pendante, légèrement ridicule.

Pourquoi veut‑on d’ailleurs comprendre quelque chose à Paul ? Pourquoi lui, et pourquoi nous ? Peut-être le saurons-nous à la fin, et encore. Mais on pourrait d’ores et déjà peut-être établir ceci : quelque chose semble s’être joué en lui qui mérite que l’on s’y attarde. Une vie se suffit à elle-même, seule, reliée, expérimentation unique, mais il y a aussi tout ce qui s’y noue, s’y joue, et dépasse largement son cadre et ses bornes piquées dans le temps. Dans chaque vie se joue le destin de l’espèce entière ; et il ne s’y joue, par ailleurs, absolument rien du tout. C’est dans cette tension qu’une existence vaut, et en cela, aucune n’a plus de sens qu’une autre.

Si l’on se penche pourtant davantage sur certaines, on distingue bien, à l’oeil nu, que tant de satellites, de sons, de textures, d’amas de matières, de vortex, de bruits et d’éclats se sont agglomérés en elles, tant de fracas, qu’elles prennent un sens autre, plus large et plus profond qu’un seul trait dans le vide. Comment, pourquoi ? On n’en saura rien, on continue pourtant à vouloir percer le mystère, qui, pendant ce temps, s’épaissit.

Paul se situe toujours ici et ailleurs. Il est poreux, un pied baladeur et l’autre fermement accroché dans le seul temps qu’il connaîtra jamais entièrement : le présent.

Rapprochons un peu la focale pour observer son visage. Le rond tracé, qui de loin semblait parfait, s’avère légèrement ovale, harmonieusement posé sur l’ensemble, peau douce et nez anguleux, surmonté d’un halo de boucles brunes volages, aériennes. Dans chaque oeil flottent des vapeurs bien distinctes : dans le droit règne la joie, noisette et vive, doublée d’une malice certaine dans l’angle de l’iris. Dans l’œil gauche, en revanche, et peut-être par souci d’équilibre, on discerne sans mal de puissantes ombres de mélancolie, une inquiétude discrète mais ferme, les larges sillons fendillant les fibres musculaires autour de la pupille nous indiquent une tristesse. Mais qui domine, alors, de l’oeil gauche ou du droit ? Dans les gestes de Paul, dans son appétit de vivre, ses sauts constants d’un coin à l’autre, l’oeil droit semble aux commandes. Mais le soir, lorsque les barques rôdent, poussées par des voiles noires, le gauche reprend le contrôle et bat sa mesure.

Ses doigts, d’une étonnante finesse, courent sur les murs, ses jambes de danseur sautillent, son corps s’allonge chaque jour davantage. Paul est une liane sans jungle. Il écarte les murs chaque jour pour faire de la place aux jaguars et aux palmes.

Les années de lycée passent ainsi, dans une brise. Il y a des amourettes, des portes claquées au nez, des embrasements passagers. Paul n’est jamais sûr d’y croire. Il y a dans l’indolence adolescente quelque chose qui le gêne. Il sent bien qu’il boite, comme tous, qu’il cherche sa forme, son corps le lui rappelle à chaque pas. On pourrait trouver ce boitement touchant ; il en est, lui, exaspéré. Il veut du vrai, du vif, des silhouettes définies. Il obtient le bac sans réviser. Il passe l’été au bord d’un lac, dans une colo joyeuse et turbulente. Dans la torpeur de juillet, ses rêves se troublent. Au petit matin, il ouvre la tente d’un geste sec, avale tout l’air qu’il peut, affolé de chaleur, au bord de l’asphyxie. En reprenant son souffle, il observe les montagnes au loin. La journée s’annonce longue.