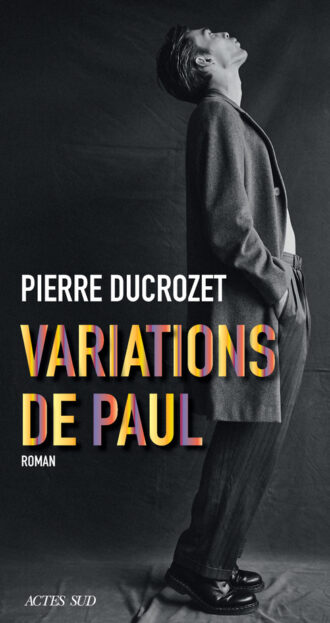

Variations de Paul

Hasta hoy hemos publicado avances de extractos de las cinco novelas finalistas del Premio Gran Continente, que se entregará el domingo 18 de diciembre a 3.466 metros de altitud, en el corazón del macizo del Mont Blanc. Le ofrecemos extractos de la novela de Pierre Ducrozet, Variations de Paul, que gira en torno a una "idea fija": la música. Paul Maleval compone su vida con música. Más allá del fresco familiar, en esta novela emerge una sensible historia de la música en el siglo XX.

p. 11-48

p. 11-48

PRIMER MOVIMIENTO

Paul está tumbado en la hierba. La brisa marina se desliza entre sus pies descalzos. Está usando una playera blanca y pantalones negros y extiende los brazos. En su castillo costero, todas las puertas están abiertas. Paul se levanta a la hora que le va bien, da unos pasos por el jardín si durmió adentro, saluda a las olas que vienen a acariciar las rocas y, luego, se tumba en la hierba alta y cierra los ojos: prolonga un poco este tiempo delicioso en el que aún se flota entre sueños y colores por venir. Sólo estamos a la mitad del camino; llegaremos pronto. Paul coloca las manos bajo su corta melena. Inhala el aire salado. Y, entonces, empieza todo.

Al principio, sólo es un ligero hormigueo, apenas un temblor en el brazo izquierdo y en los dedos de los pies. Paul abre los ojos un momento; la luz de albaricoque se pasea entre los olivos del jardín; el momento se extiende. Sabe que se acerca la explosión. Cree que está preparado; uno nunca está preparado. El susurro recorre su pierna, alcanza la pelvis, se desliza por la columna vertebral y va directo al cuello. Paul deja que suceda. Siente su cuerpo preparado para la ola. Nunca sabe de antemano el matiz o la potencia de la misma. Se acuesta de todos modos y adelante.

Y, luego, sale a borbotones. Bajo el pecho es donde se despliega primero, ancha y salvaje, rompiendo contra el dique de las costillas alineadas, acostumbradas al ejercicio, pero que, sin embargo, siempre amenazan con doblarse. Su corazón repiquetea en su jaula. La cosa refluye; el cuerpo se encabrita y se prepara, sabe que volverá y ya está aquí. Paul cierra los ojos y se traga el torrente, cuyo aroma amargo y punzante y cuyo rostro áspero le encantan. Siempre ha sentido su violencia, que lo ha hecho retorcerse y doblegarse, pero que quizás, al final, lo ha mantenido en pie.

Bajo su piel, todo se mueve ahora. Sus órganos vuelven a fluir; su sexo se endurece, se expande lentamente contra su muslo; su cuello se engarrota; sus ojos se crispan bajo sus finas cintas de piel. Paul yace en la hierba cubierta de rocío. Todo cobra vida y resplandece en su interior como en una catedral; los pigmentos y las luces brotan por todas partes; siente que sus poros se abren por completo y que todo entra.

Y, luego, un ardor ahí, en el estómago. Algo golpeó esa esquina, su punto ciego, el más preparado para recibir y absorber los golpes, la violencia y las derrotas. Las olas y los surcos que fluyen conocen su camino. Paul siente dolor de repente y se dobla. Entonces, la cosa se va a otra parte y su cuerpo se abre de nuevo a la hierba y al verano.

Paul ha aprendido a sentir con precisión en su ser lo que tiembla y lo que vive. Es capaz de visualizar el curso de la ola en su interior. Siente cómo se le tensa el gaznate ante la llegada de ese tono púrpura, cómo le palpita el corazón mientras truena la caballería, cómo se le abren los pulmones para recibir los violines y la nieve, cómo se le aprieta la garganta, cómo se le anudan los hombros y cómo todo el asunto (pistolas cormoranes, velas y enredaderas) se le enrosca en el cerebro para formar una telaraña cónica.

Durante minutos, horas tal vez, Paul Maleval permanece tumbado en su castillo a orillas del mar y se deja arar y atravesar, lleno hasta el tope. Finalmente, su barriga le llama para que vuelva al mundo; se levanta y va a la cocina. Coloca los quesos corsos, el jamón, el limón, la toronja y las peras en la bandeja y se lleva una taza de café caliente y un vaso de agua al lado. Lo pone todo en la mesita de madera del jardín. Ve el mar, que sigue latiendo a su ritmo secreto.

Paul engulle un trozo de queso de cabra fresco con una cucharada de miel. Luego, tras largos minutos que estira como ligas elásticas, se levanta y da un paso hacia el interior. Y, sólo entonces, con un gesto que pretende discreto, casi indiferente, se acerca al tocadiscos y apaga la música.

Cuando Paul se muere por primera vez,

acababa de nacer. Por todas partes a su alrededor, hay gritos; se está ahogando, está atascado; qué extraña manera de empezar. En esta sala de partos de la clínica Croix-Rousse de Lyon, el cordón umbilical, que lo ha mantenido con vida en el vientre de su madre hasta ahora, envuelve al bebé que aún no tiene nombre. Que se haya enrollado una vez es normal (al médico jefe Patrick Tournier no le preocupa), pero dos veces se vuelve peligroso; la respiración es tartamuda; son las primeras bocanadas del mundo; el bebé puede asfixiarse, como ocurre hoy, este sábado, 5 de julio de 1947. En el sopor de esta sala rudimentaria, las enfermeras se mueven sobre las baldosas de cerámica blanca; parece que se deslizan, ligeramente, pero es una ilusión; en realidad, cabalgan. Estamos acostumbrados a estos cordones alrededor del cuello; siempre tenemos que tranquilizar a las madres: «no se preocupe señora; es perfectamente normal». La comadrona desliza el dedo por debajo del nudo que se forma en el cuello, lo suelta y el niño sale, quizás, un poco azulado, pero sin daños. Esta vez, el niño está quieto y Anne, la comadrona, sabe que algo anda mal; la madre resopla más fuerte y clama al cielo; la enfermera le dice que se calme, que todo está en orden, que las correderas suben, pero que todo estará bien. Sarah se muerde los labios y puja; el bebé vuelve a su sitio; la comadrona vigila ese cuello, que le preocupa; el padre, Antoine, sudando a mares en su ajustado traje, toma valientemente la mano de su mujer; Sarah vuelve a pujar y la comadrona siente algo: «Vamos, vamos». Sabe que tienen unos minutos para quitarle el cordón del cuello, que permanece fuera de su alcance. Sarah grita; el médico jefe abre la ventana; qué calor hace; Paul gritaría si pudiera: «¿Qué sentido tiene salir si es a este cielo apagado y a este suelo de cerámica?». No estaba tan mal en el líquido amniótico, bañándose en las aguas profundas de las que ya está siendo expulsado; la cinta con la que le gustaba jugar está enroscada en su cabeza; ¿qué hacer? Se desliza hacia algo; le duele sin saberlo; ahí está; una mano lo agarra y, torpe, no hace sino acentuar la presión alrededor de su cuello; su cuerpecito se contrae; la médula lucha por suministrarle sangre oxigenada; la circulación se le corta; el corazón late con fuerza para bombear la escasa sangre; los pulmones buscan algo que desconocen. El techo es beige; las paredes, blancas; las calles, tranquilas en esta colina que domina la ciudad; en la habitación que carece decididamente de ventilación, los latidos del corazón se aceleran, excepto los del bebé, que se detienen.

Sin embargo, nadie sabe nada por el momento y se sigue pujando, animando, aguantando, esperando. Finalmente, en un último disparo de advertencia, la que querría volver a ser madre, pero quien aún lo es, a medias, le ofrece la cabeza sin coronar a Ana, quien se apresura a levantar el cordón y cortarlo. El niño sale. En ese momento, ya no se ve púrpura, sino grisáceo amoratado y pálido; al verlo, el padre se cae de espaldas. Ana sostiene al niño en brazos, con la cabeza hinchada en la palma de la mano derecha y, luego, sin enseñárselo ni un segundo a la madre, corre y empuja violentamente la puerta, vuelve a subir por el pasillo, gira a la izquierda, corre, y aunque carece singularmente de impulso, empuja de todos modos la puerta que tiene adelante y, con el corazón por fuera, grita: «Clément, te toca a ti». El tipo alto, con bata blanca y profundas ojeras, agarra al bebé y sabe que tiene treinta segundos, no más; es su trabajo; hace esto todo el día; una de cada tres veces, termina en la morgue; sus manos son precisas, rápidas; una eficacia sin igual. Ana recupera el aliento a un lado; el niño ya está en la mesa de operaciones. Clément coloca la placa C1, la más pequeña, sobre el pecho del recién nacido, presiona sobre el sector y ¡zas!: el frágil cuerpo se levanta; una segunda sacudida; qué susto para la criatura; se escucha un ruido. Anne se acerca. No es un grito ni un quejido, sino apenas un sonido, pero sale del niño. Clément, retrocediendo un poco, dice: «Así se debe mantener». Nadie se mueve. Un segundo. Dos segundos. El aire está húmedo. Clément Carlier ve, desde la posición del recién nacido, que volvió al limbo; y, a él, le pagan por salvar vidas; así que vuelve a encender la máquina, una manivela conectada con una madeja de cables, una máquina nueva que se recibió el día después del armisticio. Anne contiene la respiración; el bebé se ve azul oscuro ahora, está lejos; ya se acabó para él. Habrá sido una experiencia muy corta en la tierra; lo arrojarán a la fosa de los perros, donde se amontonaban todos los fusilados y mutilados de la guerra. Ana se acerca; habrá que avisarle a la madre y aliviar al padre; volverán bajo los plátanos en flor a su pequeña vida, a su departamento de paredes blancas, a sus muebles raídos. Clément baja la manivela una última vez, por honor. Se acabó. Se acerca. Un grito ronco y delgado, como una salva de honor, surge del cuerpo destrozado. Pone la mano en su pecho. El corazón late. Clément toma al niño en brazos y lo mira. Su cuerpo se contrae, busca algo; su respiración se entrecorta. Este chico es un guerrero.

Anne regresa a la sala de partos. La madre extiende las manos hacia la cosa, que poco a poco se tiñe de rosa. El padre, quien pasó diez minutos en las esferas, acaba de regresar. Se precipita hacia el niño. Ana y el equipo intercambian miradas. Saben que esto es un milagro. Esta inspiración desesperada, el último soplo de aire que lo lleva en una u otra dirección, hacia el cielo o hacia las profundidades, el niño la lanzó como un reflejo, un último impulso de vida, que lo habría llevado a otra parte, hacia el interior, si no hubiera alcanzado su objetivo. Sin embargo, aquí está; sus manos vuelven a la vida; sus pies se mueven en cámara lenta; se sigue sudando igual en esta sala de la clínica Croix-Rousse, pero ya se respira un poco mejor. Sarah se voltea hacia Antoine: «Míralo, míralo. Dios, qué feo. Sé que tú también lo piensas, y sonríes, y yo sonrío; sí, es horrible, pero está vivo».

De esta muerte, Paul no tiene marcas en el cuello ni en ninguna otra parte; salió de ella fresco y fuerte, pero la carga como una leyenda familiar, como un mito original que le gusta. Su madre le contaba la historia con frecuencia y variaba los detalles: el cordón siempre más tenso y el renacimiento más glorioso. El drama tuvo su efecto: muchas veces, la gente contenía el llanto y jadeaba con el bebé. El padre, por su parte, se quedaba riéndose y buscando atención, mientras todo a su alrededor amenazaba con perecer.

Paul piensa en su madre y en su nacimiento (de lo que, de no ser por el mito, se habría olvidado por completo), sentado en la barra de este bar de la calle 14, en la esquina de Union Square, Nueva York, donde vive desde hace unos meses. Las calles crepitan como siempre. Paul observa el baile: pasitos y grandes zancadas. Vive un poco más abajo, en el East Village, en uno de esos departamentos cutres e insalubres que proliferan allí. Todo está en el suelo (ropa, discos, libros, platos) y la gente se sienta ahí, unos junto a otros, donde pueden.

En 1974, Paul Maleval tiene veintisiete años. Está sentado, como casi todos los días, en esta mesa curtida, acurrucado entre los vapores del tabaco frío. Es temprano, apenas las 11; los cadáveres del día anterior aún están siendo enterrados. Paul le sopla a su café y contempla el día que le espera. Desde aquí, sólo se distingue el ajetreo de fuera, la suave luz de la mañana y el ballet de transeúntes que se detienen ante las cortinas de terciopelo del lugar; en una esquina, la mesa de billar agujereada; el taco huérfano, allí, a un lado; detrás, una gramola repentinamente muda. Paul se concentra. Despeja su mente antes de llenar su ser con todos los sonidos y vidas de los que rebosa esta Babel. La vigilante camarera se anticipa sin miramientos a su taza vacía y se la llena antes de que pueda hacer el menor movimiento. Le sonríe y sabe que no podrá comer ni beber nada más hasta la noche; este café ya era un capricho de más. Paul observa la mesa, que está rayada con signos cabalísticos, declaraciones de amor y obscenidades varias. Tiene doce dólares en el bolsillo. Vive en la reina de las ciudades. Se levanta. Se siente más libre que nunca.

Durante todo el día, se llena de los sonidos de Nueva York. Todo suena en sus oídos, desde el claxon hasta el rollo de palabras del vendedor de periódicos, toda la música y todas las lenguas: el hindi se arremolina en sus oídos; el español colorea el aire; el inglés pasea; el ruso se desdobla; el italiano lo arrastra en su danza. Sus escotillas están abiertas de par en par y todo entra.

Al pasar por la Segunda Avenida, una melodía discreta y lejana lo detuvo. Apenas es una armonía de unos pocos sonidos que sobresalen del estruendo general, de cuatro notas cristalinas que se colaron en él. Paul da un paso hacia la tienda. No hay vuelta atrás. Conoce estas notas. Siempre han bailado en su cabeza.

La avenida de plátanos es recta bajo el cielo. Madre e hijo juegan con las sombras cambiantes de las ramas. A continuación, la madre lo coloca en el cochecito y camina por el sendero. El hermano camina unos pasos por delante.

El niño adopta una forma humana cada día. Se llamaba Paul, tanto para Verlaine como para el Nuevo Testamento, tanto para Antoine como para Sarah; era perfecto. Paul es un niño alegre; saluda, sonríe, patalea. Cada mañana, se encuentra con su hermano mayor, Jérémie, quien le pasa lentamente los dedos por la cara. Paul se tumba cerca de la ventana del piso, la que da al monte Saint-Sébastien, mira a los transeúntes, a los que aún no distingue, pero observa; eso ya es bueno.

El mundo es, entonces, una pasta inmensa, maleable y ofrecida. Todo está frente a él, inalcanzable, pero ahí, dispuesto en plataformas igualmente vastas y deseables. Paul balbucea; su deseo es puro e infinito porque no tiene objeto ni palanca ni ganchos; los suyos, que aún no llama manos, se agitan a unos centímetros de su pecho; todo lo demás está borroso, detrás de sí, milagrosamente brotado de la tierra. Su curiosidad y su sed de mundo no tienen límites.

Estamos a mediados del siglo XX, en las laderas de la Croix-Rousse, en Lyon, Francia. Es un borde del mundo como cualquier otro, azul, húmedo y cubierto de escarcha. Los días apenas se distinguen unos de otros, forman bloques secos, fríos y espesos. Un barrio en pendiente es garantía de aventura, tiene un sentido; y hay pasajes y, a Antoine Maleval, le encanta por eso. Creció en el campo de Bresse hasta los dieciocho años, a orillas del Ródano, en una habitación destartalada que daba a un callejón sin salida. Él y Sarah subieron los escalones de la colina hace cinco años. Vivieron en la meseta, rue Villeneuve, antes de instalarse en este departamento de la Montée Saint-Sébastien: dos habitaciones con paredes blancas y parqué, una sala, una cocina bañada por el frío tanto en invierno como en verano. Ahí, se sienten cómodos. Atrás de la gran lámpara de la sala, hay un rincón con figuritas mortuorias de la Polinesia, una estantería de libros de aventuras, policíacos y novelas rusas de finales del siglo XIX y flores esparcidas. Sarah sabe dónde están las cosas, conoce el movimiento que debe fluir por las habitaciones; lo construye en oposición al caos absoluto que reinaba en la casa de sus padres en Graz y, luego, en Viena, donde creció. Llegó a Lyon a los diecinueve años, en la soledad y el viento helado del andén 2 de la estación de Perrache, un día de abril… y ya no se marchó. Empezó a trabajar en el liceo Louis-Pasteur, donde les daba clases de alemán a muchachos con uniforme y zapatos relucientes, quienes escuchaban la lengua del enemigo mientras soñaban con emperatrices en enaguas y vastos prados bajo la luna. Deambulaba de día por las calles de la ciudad, promesa de muchos y prolíficos futuros. Mientras bebía bocks una noche en un bistró lleno de humo de Vieux-Lyon, en la rue Lainerie, conoció al pianista que tocaba todos los fines de semana de las 21:30 a las 22:30, quien tomaba una pausa para la cerveza y el cigarrillo, y, luego, un final de las 23:00 hasta las 0:00 o hasta más tarde si el público estaba en forma. Antoine Maleval tiene el cabello castaño lacio y las manos más cortas de lo esperado, pero se deslizan con tanta elegancia y suavidad sobre las teclas blancas y negras que Sarah flaquea a la tercera copa… pero sabe seguirle el ritmo. Su voz es grave; sus movimientos, precisos; lleva una chaqueta de tweed verde que no le sienta nada bien, pero la sonrisa que cuelga de sus comisuras indica que quizás no le importe o que lo hace a propósito. Antoine se sienta al piano; Sarah y sus amigas piden otra ronda y la nieve es la que se arremolina a su alrededor, los copos espesos y precisos de la infancia que pasó en el campo y junto a la ventana con la música de los conciertos para violín de Mozart que su padre no paraba de poner en el tocadiscos; su hermano, su hermana y ella preparan el fuego de leña y el padre toca esta noche el concierto para piano nº 19; los copos se detienen en el aire; todo vuelve hoy bajo sus manos ligeras: algodón bajo la lluvia, ríos perdidos. Su familia está en alguna parte, lejos de aquí; ella quiere lo nuevo, pero lo viejo está ahí, lo que, de repente, la trastorna; toma otro trago.

Sarah vuelve una semana después al bar; el pianista está ahí, en su taburete cubierto con una fina capa de terciopelo; vive a un río de distancia; van a comer juntos una noche en uno de esos corchos tan patinados por el tiempo que parecen salidos de una lata de sardinas; en un gesto que la sorprende, le toma la mano; se siente sola y el vino tiene acentos de mora; la otra mano en respuesta estrecha la suya.

–Esta nota siempre me hace pensar en el sol; no sé por qué.

Ella lo mira. Entiende lo que dice.

Cuando el enemigo político por atavismo se convierte en el adversario decisivo, Sarah Neubauer tiene que abandonar su puesto. Los días de 1940 pasan como uvas amargas y secas; en 1941, es aún peor. Por fin, encuentra trabajo como profesora, pero, esta vez, de francés: el suyo es perfecto. Los niños de las pistas están sucios y la ansiedad corre como una mala hierba por las aceras inclinadas, pero sus tardes y mañanas con Antoine siempre son sorprendentemente dulces; se ríen, detallan los canalones y el cielo, tocan el piano, cantan melodías tristes y absurdas, leen juntos con los pies sobre el radiador. Stevenson se los lleva y el ploc los trae de vuelta; son días graves para el mundo, pero luminosos para ellos. Nunca se explicarán por qué ni cómo, mientras consigan vivir y amarse. La lucha y la guerra que siguen, que los desesperan, les dan valor e ímpetu; el mal que acecha a distancia les ordena mantenerse erguidos, esperar en la noche y aguardar el momento oportuno para contraatacar. Antoine creció en una familia de campesinos rojos por inercia y costumbre; Sarah, en una familia protestante visceralmente republicana. Conocen su bando. Ya les llegará su hora. Mientras tanto, reavivan el crepitante fuego de la sala y sueñan con islas púrpuras perdidas en la niebla.

–¡Acá! ¡Aaayyy!

Paul no articula muy bien, pero su brazo extendido señala la garza que fluye sobre las aguas del laguito situado en el centro del Parc de la Tête d’Or.

Antoine se recortó el bigote, se contorneó la barba y se fue a buscar trabajo. El piano bar le sienta bien: se acuesta tarde y borracho; el olor a tabaco frío se le enrosca en la chaqueta y bajo la piel. Le gustaría pasar la tarde con Sarah, Paul y Jérémie, tener tiempo para componer; tiene un montón de melodías en la cabeza, pero no consigue asirlas, plasmarlas, fijarlas en un pentagrama.

Hay cosas flotando y no las ves.

Paul tiene dos años y medio y corre de arriba abajo por el departamento, que ya le queda pequeño. Sigue todo el día la risueña cabeza rubia de su hermano; es su sol; trepan los árboles, corren por el callejón. La granja familiar es un territorio que se pliega y se despliega; nunca van muy lejos, pero este espacio, por muy circunscrito que sea, es su infinito patio de recreo. El olor que reina en el establo, combinación de estiércol fresco y bosta de vaca, de heno y animales saciados, los embriaga. Jérémie lo lleva de la mano y es pura vida adentro.

Por todas partes, sonidos cristalinos y penetrantes, fragmentos de cristal en el oído.

Paul corre por los listones del pasillo y, de repente, se detiene. Oyó el sonido de la campana y sabe que se acerca su hora. La mano de su madre movió la aguja. Siempre hay un momento de silencio, como suspendido, antes. La luz del exterior entra en su ojo derecho. No sabe el nombre de lo que su madre pone en la tosca caja de madera. Es una cosa redonda que gira. Su madre también empieza a darse la vuelta. Ve los pasos en la nieve. Paul da un paso; su madre baila; él está en sus faldas; vuelve a caer sobre la alfombra; el piano está helado; el río blanco y negro; está ahí, en la sala, y no se irá; su madre siempre bailará. Los primeros días son una paja espesa de la que no se despierta; se vive ahí para siempre; eso es seguro.

Pablo siempre vivirá su vida en el presente, la escuchará en el presente, la escribirá en el momento. No odia los otros tiempos, pero no sabe utilizarlos. Contará una historia de hace diez años en tiempo presente, como si estuviera sucediendo ante sus ojos. Hará lo mismo con el futuro, ya que todo está ahí, en todas partes y al mismo tiempo.

Paul se entera unos años más tarde de que estas notas de los primeros días son conciertos para piano de Mozart, quizás para los números 9 y 21, los nocturnos de Chopin, las alegrías de Vivaldi. Su madre se los llevó un día en la maleta y vuelven a vivir en este tocadiscos: así se llama la tosca caja de madera (lo aprende también un día de mayo como cualquier otro). A su alrededor, las fachadas pastel de Mitteleuropa por las que más tarde pasearía y en las que creció su madre. Oye las carretas que golpean los adoquines ásperos, el cálido aliento de los caballos, el ruido de los transeúntes envueltos en largas capas de visón… Quizás es una exageración; no puede oír todo eso, pero, más tarde, asociará los arabescos de Mozart con los olores de Viena, con los trajes y con los adoquines, con los chocolates calientes en grandes tazas de porcelana. Y tendría razón porque todo esto ya está flotando bajo el vals loco de las teclas; de repente, aparece el clarinete aflautado y los renos salen al galope del bosque; la madre de Paul está ahí bailando; el disco gira y el mundo con él.

Paul es un chico risueño, despreocupado y desenfadado por quien pasan nubes que, enseguida, se evaporan. Oye cosas a su alrededor que ahora puede identificar: los gruesos neumáticos de cochecitos que suben la colina con dificultad, los pesados cascos de los caballos que golpean el pavimento, el hielo que cruje, las puertas que rechinan. El tiempo es largo, espeso, jugoso como la fruta que se mete en la boca. Ninguna pregunta habita en su territorio. Hay «dónde», «yo», «tú», pero no «por qué»; no le es útil en este espacio.

Paul coloca una mano en el borde de la mesa redonda sobre la que descansa el tornamesas, observa el círculo, los finos surcos que entrecruzan el disco, la aguja que traza su surco entre estas líneas y ve las notas. Paul observa que las paredes cambian de textura a medida que avanzan; las formas se suceden como proyectadas en el aire; el violín lanza chispas en su cavale pizzicato y Paul ve las redondas, los bemoles, los silencios; no son sólo sonidos que flotan y buscan su camino en el aire, sino que también son dibujos precisos, colores que él no elige, que se imponen; el timbre, la voz y la agudeza deciden; en la pared de la sala, se superponen cabalgatas furiosas sobre la fina luz de este mes de julio, danzas de luz y valquirias, marionetas que se volvieron locas o cortinas de lluvia cuyas sombras se dejan llevar. Así es como se establece el mundo de Paul, en perfecta normalidad; nuestros delirios y excentricidades se imponen a nuestros ojos de manera tan obvia como el aire que respiramos.

Durante todo el día, las formas se moldean; movimientos bañados en una luz oblicua rebotan en las aceras. Semejante afluencia de texturas y figuras en un cuerpo tan pequeño; nada que decir de él salvo que es poderoso y arrasa con todo. Pablo llora porque el pozo se desborda, vive de desbordes y desequilibrios, de resbalones entre muebles. Pongámosles nombre, por cierto, porque contienen el mundo entero: armario de pino, estanterías de madera brillante, cocina, horno, cofre del tesoro, taburete, piano negro, caja, fregadero y mesa de centro.

Por lo tanto, el avance en el mundo es éste. Claro que todo se juega aquí, en esta fina malla de emociones y arañazos, pero no lo sabremos; el propio Paul luchará toda su vida por intentar desentrañar lo que vino de aquí y lo que se tejió allí.

–No importa –piensa finalmente, sentado al borde de su vida– nunca seremos nuestros propios fiscales.

Stille Nacht, heilige Nacht

Alles schläft, einsam wacht

Nur das traute hochheilige Paar.

Holder Knabe im lockigen Haar,

¡Schlaf in himmlischer Ruh!

¡Schlaf in himmlischer Ruh!

La canción se eleva hasta una nota aguda, desgarradora; es un La o un Fa. Sarah lo sabe, pero no piensa en eso porque la nota mueve algo dentro de ella; ahí, de pie en aquel coro, junto a sus compañeras de congregación con falda, con las piernas agitadas por el frío del templo que le roe los huesos. Sarah Neubauer tiene once años y no le dejan ponerse un suéter; su voz tiene que elevarse desahogada y sin obstáculos. El pastor reanuda su predicación. Lleva un bigote abundante y una toga negra: es su padre.

Stille Nacht, heilige Nacht

Gottes Sohn, o wie lacht

Lieb’ aus deinem göttlichen Mund,

Da uns schlägt die rettende Stund’.

¡Christ in deiner Geburt!

¡Christ in deiner Geburt!

Sarah, de cabello negro y rizado y de cara redonda y armoniosa con una larga sonrisa, canta. Su voz pura de adolescente se eleva sobre las piedras de la Kreuzkirche, la iglesia protestante al borde del Volksgarten. Siente que su columna de aire se llena; la nota brota bajo su nariz; cierra los ojos. Todos los coristas hacen lo mismo; la iglesia flota sobre la ciudad; todo está en calma y blanco. Sarah retoma:

Stille Nacht, heilige Nacht

Alles schläft, einsam wacht

Nur das traute hochheilige Paar.

Holder Knabe im lockigen Haar,

¡Schlaf in himmlischer Ruh!

¡Schlaf in himmlischer Ruh!

Sarah vive una infancia feliz en esta casa amarilla de tejas claras, en Graz, al sureste de Austria, entre un turbulento hermano mayor y una risueña hermana menor. Ella es el cimiento que mantiene en pie este tambaleante edificio, la fina capa de razón que equilibra el caos. Sin embargo, la razón no es más natural para ella que para sus padres; sus emociones están a flor de piel a cada minuto y tiene que mantenerlas bajo control porque sabe que tiene una misión. Sus padres agitan los brazos para calmar el ardor del mayor y los excesos de la pequeña, pero nada ayuda, nadie cree. El padre, Rainer, quien aspira al estatus de respetable pater familias, es el párroco de este vecindario del centro de la ciudad, que cuenta con una docena de miles de almas. Su cultura está viva; su mente siempre está despierta; maneja el humor y la alegría, cosas que se reserva para sí y de las que quiere ser el único dueño. Su dominio es amplio (los Lieder de Schubert, los poemas de Goethe, los cuadros de Rafael y las misas de Haendel), pero es suyo y no se puede uno acercar a él sin sufrir daños.

Su territorio contiene todo lo que reluce, incluso el periódico del día, que es la encarnación de lo prosaico y no puede ser leído ni tocado, en la mañana, más que por sus propias manos. Como padre de familia, tiene derecho a la primacía de la información, sea cual sea, y debe leerla antes porque una noticia rancia no vale nada.

Sólo la Biblia puede viajar de mano en mano. Cuanto más se lee, más se refuerza su rol. El ejemplar de Rainer está impreso en un papel folio superior tan delicado que necesitaría guantes para manejarlo. Si no, coloca el objeto sobre su mesa de álamo en la pequeña alcoba, junto a su biblioteca, se sienta en el prie-Dieu cubierto con una sábana blanca de fino ribete, abre el Antiguo Testamento y se sumerge en la grandeza. Todas las paredes de la casa deben tender hacia su estudio. Si algo tiembla o se agita, su zambullida se verá perturbada y su elevación llevará la carga de un peso irremediable.

Su mujer, Rosa, es un alma alegre y ligera que, sometida a sucesivos yugos, no ha podido desenvolverse como debiera. Su risa sacude las paredes, pero le piden que se calle, que intente contener esto que fastidia tanto.

Sarah navega con soltura en este turbulento barco. Ya asume, como su madre, que su papel será de apoyo. Se siente segura en esta posición, que le da margen para desarrollar su pasión.

Era diciembre de 1931 y Sarah estaba de pie en la puerta de la iglesia protestante. Como todas las niñas, tiene el derecho, es más, el deber, de participar en el coro parroquial, que, los domingos, entre las prédicas arrebatadoras de su padre, eleva las melodías de Bach y las canciones populares nacidas en las montañas cercanas o en las del Creciente Fértil.

A Sarah, se le permite cantar porque las mujeres han sido dotadas de un órgano sedoso con cuerdas vocales delicadas, igual que sus cuerpos. El resto está reservado para los vigorosos. Sin embargo, Sarah se apasiona por los nocturnos de Chopin que se pone a tocar en el piano del salón. Pone la sordina, se sienta en el taburete de bordes desgastados e intenta reproducir lo que escuchó en la mañana en la iglesia.

No obstante, aquí, como en todas partes, los Lieder y los conciertos sirven, sobre todo, para ejercer el poder, para incluir y excluir. La música es el dominio elegido de los hombres altos y blancos, adultos que ya saben y que no aprenderán nada más de estas corolas de notas. Sarah no tiene ambiciones de hacer ni de llegar a ser, cosas reservadas para sus largos y encerados compañeros. Simplemente, quiere ser y eso le parece mucho.

Y, luego, lee. En todas partes, todo el tiempo, se le atascan los pies en la alfombra; casi se empala en el autobús escolar; siempre hay un libro entre ella y las cosas. Sus padres le piden que los deje en la mesilla de noche y que pare un poco porque es malo para los ojos.

Así que, en la noche, cuando todas las luces y las almas están apagadas, se dirige a tientas al despacho de su padre. Gira la manilla con infinita cautela, se acerca a la estantería y pone un pie en la escalerita de nogal. Ahí, frente a ella, los tesoros de los siglos. En las portadas brillan nombres que susurra en su cabeza: Heinrich Heine, Fiodor Dostoievski, Jane Austen, Honoré de Balzac, Charles Dickens, Friedrich Schiller. Los mundos bailan.

Toma suavemente el volumen titulado El idiota, baja las escaleras y se sienta en el sillón de cuero de su padre, cubierto con una piel de oveja. Lo mueve un poco hacia delante y hacia atrás, sin hacer ruido, y abre el libro. Sarah se sumerge de inmediato en el vagón que serpentea entre los pinos, junto a un hombre de rostro oscuro y un príncipe. Ellos hablan; ella escucha. El viento silba a través de las ventanas.

Rogozhin le pregunta al príncipe Myshkin de dónde es, cuando Sarah siente una mano en su hombro. Se estremece. Detrás de ella, su padre sonríe. Sarah ya está de pie, con los pómulos enrojecidos y temblorosa:

–Yo quería… Yo, yo no podía dormir y, entonces…

–Está bien –dice su padre–. Adelante.

Sarah se incorpora lentamente y vuelve a abrir el libro.

–¿Me lo lees? –le preguntó su padre.

Sarah reanudó el relato con voz suave. En el tren, a Rogozhin le brillaron los ojos. Una mujer de contornos evanescentes viene y se sienta en el vagón. El príncipe Myshkin le susurra unas palabras al oído de Nastasya Filipovna, cuyo vestido flota alrededor del samovar. Y, entonces, Rainer vuelve a poner la mano en el hombro de su hija. En este abrazo, suave y firme, Sarah no puede distinguir el amor de la ira.

Stille Nacht, heilige Nacht

Alles schläft, einsam wacht

Nur das traute hochheilige Paar.

Holder Knabe im lockigen Haar,

¡Schlaf in himmlischer Ruh!

¡Schlaf in himmlischer Ruh!

Paul canta el mismo villancico, veintiún años después, a horcajadas sobre el regazo de su madre, quien ya no tiene frío, y le recorre la misma quietud, el mismo enigma también: ¿por qué flotan así las cosas?, ¿por qué todas esas luces afuera y ese árbol facetado?, ¿por qué ese regalo bajo la chimenea y la pureza de esa canción? Paul se puso sus enormes calcetines rojos y blancos; ahora, sabe hacerlo solo; su cabello se erizan sobre su cabeza. Su padre se sienta al piano para prolongar el aire que sube del gran círculo negro; los dos niños se lanzan sobre el abeto que les pica las piernas. No hay tiempo, no hay invierno, no hay punto dibujado en la gran rueda.

Antoine enloquece el piano, arrastra las sesenta y cuatro teclas hacia el swing y el foxtrot, la hace de payaso para sus hijos, ralentiza bruscamente en un tango, luego, lanza su voz profunda en un blues: todo lo que les enseña durante todo el día a los torpes niños de la burguesía, entre las murallas de Ainay y la plaza Poncet. Sobre las alfombras pasadas de moda, intenta no apretar el zapato. Escalas de Sol y Re, arpegios tontos; los alumnos miran para otro lado; nada que hacer aquí; no hay vida, ya, en manos de estos niños. Así que, hoy, en su casa, este 24 de diciembre, Antoine lanza los caballos: con Paul en una pierna y Jérémie en la otra, canta como un Castafiore y Sarah se ríe; afuera, todo el mundo está ocupado porque es la hora.

Iluminaciones

Sin embargo, la pausa encantada no dura mucho y, rápidamente, los días vuelven a ser ásperos y cortantes; parece que nunca fuéramos a salir del letargo; todo vuelve a ponerse en marcha; la industria lionesa galopa de nuevo. Los adornos de seda se quedaron en el armario; el nylon ya los sustituyó. Llevamos años en pleno relato de posguerra, lavado de las escorias de la guerra. Todos fuimos heroicos; volvamos de nuevo al frente, al progreso y a la modernidad. Sarah, ahora, da clases en la meseta de la Croix-Rousse, en una institución católica (si su padre lo supiera) que huele a cebollas frescas y a enebro. Antoine va de casa en casa por los departamentos espaciosos y vuelve rápidamente a casa para componer su gran obra; la mayoría de las veces, se detiene, a la hora violeta, en el borde de sus dedos. Sueña con ello en la noche, reaviva extraños delirios que ya no recuerda cuando llega la luz. Nada queda de estas locas y sublimes sinfonías en la mañana. Sólo está el seco recuerdo de lo que podría haber sido.

Paul tiene siete u ocho años y, por fin, descubre la embriaguez de las calles. No debería estar ahí, pero no le importa. Sus padres fingen no saberlo y su hermano lo guía por la delirante madeja que se abre bajo sus pies. Para ir a la escuela, en la rue des Tables-Claudiennes, tienen mil caminos que recorrer; todos los días, le dan la vuelta al dibujo. Su favorito: el que, a través de la malla de traboules, de sombras medio oscuras, de adoquines labrados, de silencios apenas abruptos, túneles, aventuras, de ratas y niños terribles, conduce al otro lado del espejo. ¿Quién fue el genio que horadó estos vanos entre los patios, las calles, los edificios? Paul ya decidió que se pasará la vida envuelto en olor a orines y betún.

Paul tiene nueve años y el mundo entero se escucha en sus oídos: el repiqueteo de los camiones de la basura, las baldosas sueltas, el crujido de los zapatos sobre el pavimento mojado, el anunciador que desenrolla las noticias del mundo con voz estentórea, la insurrección en Budapest, la nacionalización del Canal de Suez, los líderes de los países no alineados, Nasser, Nehru y Tito, reunidos en Brioni.

Ciertamente, existe el inmenso ruido del exterior, pero, sobre todo, existe el estruendo del interior, que no cesa nunca. Algo en su pecho se asienta y se despliega. ¿Qué es este tic-tac infernal, este galope inquieto que lo arrastra y lo abruma? ¿Cuál es ese ritmo «ba ba dam, ba ba dam» que lo recorre desde la mañana hasta la noche? Paul siente, de forma aún confusa, que una ola más grande y poderosa que él, que viene de más lejos, lo arrastra. A veces, vomita, cuando se le resbala la situación; luego, se cae, se levanta de nuevo y vuelve. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, está en la corriente del oleaje, sin detenerse hasta el final del día.

Y, entonces, se produce un milagro doble. En septiembre de 1957, Paul tiene diez años. Su cuerpo se estira como una planta trepadora; corre con las rodillas despellejadas por los campos de trigo y los caminos de tierra. Tiene un bastón de madera tallado, desgastado, limado; nadie tiene derecho a dicho instrumento; es suyo y camina así por los senderos: un rey inmenso apoyado en su cetro ceñido por una flor de lis. Él y su hermano pasan el verano en la granja de sus abuelos en Bresse persiguiendo niñas invisibles, mariposas menos tímidas, dándole de comer cardos a los burros y buscando el naranja brillante de los zorros entre las hojas altas. Regresan a la ciudad afilados como cuchillas, con las pantorrillas vivas y los músculos fibrosos. Está a punto de empezar un nuevo curso en la escuela de la rue des Tables-Claudiennes, una eternidad de olores calcáreos y habitaciones húmedas, de compañeros que se creen traviesos y de profesores inflados de certeza.

Una mañana, Antoine, ya con corbata, les dice: «hoy, en la noche, los voy a llevar a un lugar». En la espesa noche, cuesta abajo hacia la brumosa Place des Terreaux, Paul toma de la mano a su padre. Su hermano y su madre están detrás de él. En la rue Lanterne, una pequeña puerta roja se abre en una deflagración de movimientos y gritos. Paul no intenta distinguir nada en medio de este revoltijo; es una sala; la gente va y viene con vasos en mano; hay sillas y un escenario, pero, sobre todo, esto: un sonido estridente, metálico, inmediatamente amarillo anaranjado a sus oídos, que se arrastra y, luego, sube y se desliza en espirales. Paul se tapa los oídos y, luego, retira lentamente las manos para dejar que el azafrán fluya de nuevo. Todos sus órganos se agitan. El mundo entero entra en él a través de esta escalera de notas desconocidas. El ruido viene de ahí. El tipo se mantiene erguido, pero su cuerpo se mueve hacia atrás. En su boca, un ensamble de piezas doradas, cuyo nombre desconoce, se hunde antes de volver a brotar en la punta. El objeto se encuentra con el sonido. Paul no se mueve. El tipo ejecuta un único soplido hasta que sus pulmones están completamente vacíos e inhala todo el aire de la sala antes de volver a lanzarlo. La gente revolotea alrededor. Paul se sumerge en el oro.

A partir de ese momento, no pudo pensar en otra cosa. Paul también quiere soplar, quiere escuchar las ráfagas de viento, quiere saberlo todo sobre lo que obviamente se llama jazz porque lo que se escapa y se desboca necesita un nombre. Encuentra una revista de Jazz en el quiosco de la rue des Capucins, pero no tiene ni un centavo; así que la enrolla, la desliza dentro de su chaqueta y sale con los ojos pajareando… En el banco de Croix-Paquet, devora las fotos y los textos sin entender nada; un galimatías increíble cuando el aliento era tan puro; sin embargo, en medio, hay títulos de discos. Así que corre a Anthony, el de la tienda de discos de la rue des Carmélites, quien lo mira como a un cachorro: «Oh, lo siento, muchacho. No tenemos nada de eso». Paul se va; ya tendrá que imaginarse los discos. En algún lugar, en ciudades peligrosas cubiertas por una capa de escarcha, los hombres expiran en instrumentos de viento y dibujan arabescos demenciales, durante noches enteras, que los dejan exhaustos y rígidos por la mañana, sin un centavo a su nombre y tambaleándose en las aceras hacia sus miserables buhardillas. La ciudad se los traga. Pablo se los imagina, adivina sus derrotas, adivina sus arrebatos y así se duerme.

Tres semanas más tarde, otra iluminación completa su metamorfosis. A la salida de la escuela, en la esquina donde siempre se encuentran antes de rebobinar el hilo de los traboules, Jérémie le dice: «Ahorita, no vamos de regreso a casa». En sus ojos, la pequeña llama de desafío y excitación que ya conoce de él. Paul accede y se dirigen al centro.

Habían estado ahí tantas veces que habían terminado por ya no fijarse. Jérémie se hartó de que su hermano le recordara que no tenían permiso y decidió ir de todos modos; así que bajaron las escaleras, cruzaron el puente Lafayette y llegaron, los dos, a las puertas del Fourmi, el cine de la rue Corneille. Paul le dice: «Estás loco; no tenemos dinero». Su hermano le responde: «Espera un momento; ya verás». Se alejan de los carteles en los que se besan rostros enormes y bronceados y doblan la esquina. Se detienen ahí y ambos empiezan a silbar y a pajarear. Esperan un ratito así. Entonces, la pequeña puerta metálica se sacude; la gente sale y se encuentra con la dura luz del mundo exterior, un poco temblorosa. Jérémie y Paul se deslizan a un lado y suben los escalones a contracorriente. Aquí es donde viene lo más difícil; Jérémie lo sabe. Sujeta la puerta con el pie, agarra la mano de su hermano y entran. Las dos grandes cortinas se cierran lentamente. Un miembro del personal les pide que salgan, pero Jérémie le dice que Paul tiene que ir al baño porque no aguanta; los dejan, llegan al pasillo, se dirigen al baño y, en el último momento, corren hacia la sala inmersa en el crepitar de los disparos. Los dos hermanos se arrojan sobre los mullidos asientos de terciopelo rojo y comienza la vida. Dos horas más tarde, emergen en la acera, escurridos, hasta el cuello de humo apache, cabalgatas, cinturones Colt y rocas del cañón. Las calles les parecen encorsetadas, de repente, en sus tonos blanquecinos; sin embargo, se convierten, al mismo tiempo, en promesas de todo.

Un disparo a dos tiempos acaba de lanzar a Paul a un doble movimiento, unidos para siempre: sonido e imagen, música e historias. Lo que nacía de forma natural en su cerebro cuando escuchaba los instrumentos se plasmaba en el mundo físico. De repente, todo se une: sonidos, movimientos, formas y colores; un corazón hambriento de alturas.

Paul da unos pasos. Su hermano ya no está a su lado y unas torres enjutas alcanzan el cielo. Ahora, es adulto y se pasea por Nueva York. Avanza y pone la mano en un poste de metal duro; no está soñando. Pone un pie delante del otro. No es posible; sin embargo, se da: él vive en la película; siempre ha vivido ahí. La ciudad retumba y él sigue adelante.

En los tubos,

Paul circula. Todo ya se convirtió sólo en jazz y crepitares a sus oídos. Primero, es alegre, amarillo brillante por todas partes y festivo. Hay tal alegría contagiosa en estas melodías fluidas, en estas secuencias locas de notas, en estos cruces de escalas y ríos que Paul se transforma. En cuanto llega a casa, corre hacia el tocadiscos, coloca el gran disco negro sobre la superficie plana y comienza.

Yes M’aaam poppa’s got the heebie-jeebies bad, ay

Eef, gag, mmmff, dee-bo, duh deedle-la bam

Rip-bip-ee-doo-dee-doot, doo

Roo-dee-doot duh-dee-dut-duh-dut

Skeep, skam, skip-bo-dee-dah-dee-dat, doop-dum-dee

Paul se embarca en un carguero de larga distancia, intercambia chistes con prostitutas en los polvorientos callejones de Nueva Orleans, choca las manos con niños callejeros. Detrás de las notas, Paul rastrea historias de bandidos y salones, de pistolas y huidas del desierto… y la de Louis Armstrong, cuya partitura se escapa y quien improvisa la letra de Heebie Jeebies:

Roo-dee-doot duh-dee-dut-duh-dut

Skeep, skam, skip-bo-dee-dah-dee-dat, doop-dum-dee

Paul leyó esta historia en una revista de Jazz (seguramente, acabó comprándola en el quiosco tras ser sorprendido con la mano en la chaqueta con un número especial de The Origins of Jazz, A Journey Through the Bayou). Había muchas más historias de noches sin luna, arrestos, mujeres dementes e interminables solos.

Paul acaricia las fotos de las revistas y las fundas de discos esparcidas en el suelo del salón.

Una mujer joven, sesenta y dos años después, se sienta en una de las habitaciones de su departamento berlinés y mira esos mismos 33 tours. Roza las fundas que Paul acarició hace mil años y adivina los sueños de aventura, los espejismos que brotaban de estos viáticos de bordes cuadrados. Bajo estos trozos delimitados de realidad, Chiara adivina el infinito, pasando y volviendo a pasar la fina superficie de sus dedos sobre el sombrero de Thelonious Monk y sobre el rostro apolíneo de Chet Baker justo antes de que se lo tragara la vida. Luego, levanta la vista y se ríe, con una cerveza caliente en la mano. Después de tantas revoluciones alrededor del sol, aquí estamos de nuevo. Coloco los mismos círculos negros en tocadiscos, los cruzo, los mezclo, me paro en seco y me voy a otra parte: hago girar los mismos planetas sin cesar en otras órbitas… Se levanta, agarra el saxofón dorado y lo mezcla con un bajo pesado de hip-hop; los planetas giran y nos quedamos derechos.

Y Paul vuelve a poner la voz de Armstrong en su tocadiscos, que, tanto el domingo como el lunes, lo hace bailar sobre la alfombra; su corazón late deprisa, como siempre; eso es lo que sabe hacer; todo le emociona, todo lo conmueve.

Pam pa pam pa pam papa pam pa pam papa pam

Nunca sabemos realmente si es normal o no este motor que se retuerce ahí; Paul lo asimila con los placeres, las sorpresas, con todo lo que, día tras día, lo arrastra y lo mezcla con este viaje extraño y épico que no comprende muy bien.

Paul se pregunta por qué este corazón late tan rápido. ¿Es decisión del baterista o su corazón se fundió con el ritmo vivo y disonante de las canciones? Cuando intenta recordar, todo lo que encuentra es este ritmo frenético, por todas partes, todo el tiempo y en todas direcciones.

–Ese tipo de ahí es el baterista –dijo su hermano al señalar la portada de Live at the Village Vanguard, de Elvin Jones. Es el maestro del juego. Él establece las reglas de la historia. Los demás sólo tienen que seguirlo.

Paul está de pie frente al tocadiscos, en la sala de su infancia, y la cabalgata de su corazón se encuentra con su doble, su equivalente, su jinete: la batería galopante, un extraño ensamblaje de platillos, tambores y pedales en el que un caballo del diablo accionado por resortes tamborilea, golpea y grita y se lleva el mundo por delante; que se llame Max Roach o Art Blakey da igual; sólo son encarnaciones efímeras de un Chronos enloquecido. «Yo soy el tiempo y el tiempo es una enfermedad incurable», dicen en cada compás, «sin embargo, no dejaré de zapatear hasta domarlo; lo forzaré a la medida a costa de fugas desoladoras; tendrá mi piel, claro, siempre, tendrá mi piel, pero yo voy igual y dirijo la danza».

En la noche, Paul está tumbado en la litera; su hermano duerme abajo. Los postes son de madera; hay carteles de deportistas por todas partes; todo baila bajo sus ojos.

Ba bam ba bam pi ba bam ba bam pi ba bam

El animal enjaulado de su pecho galopa, como siempre, pero, ahora, se desborda.

Ba bam ba bam pi ba bam ba bam pi

Inspira lentamente y suelta por la nariz, coloca los dedos en una fosa nasal e inspira todo el aire por la otra.

Ba bam ba bam pi

Coloca el dedo índice en la otra fosa nasal y suelta.

Ba bam ba bam pi

Está un poco mejor. Continúa. Hasta que

Ba bam ba bam piiiii

se le clava justo en el pecho, aprieta los dientes y contiene el grito.

En otra cama, en otra vida, Paul yace en el gran blanco. Los médicos van y vienen, pero él no los ve. Uno de los cardiólogos acaba de explicarle a Paul lo que significa un soplo cardíaco, una diástole, una sístole: por un lado, el corazón se expande y se llena de sangre; por otro, se contrae y libera sangre hacia las arterias; no es complicado, salvo que, en su caso, no funciona muy bien. Paul miró distraídamente al médico; éste continuó con su brillante diagnóstico de su situación actual. Paul Maleval se aleja flotando de todas estas palabras que le brindan como una bendición médica y deambula entre lentos pulpos de mil tentáculos mientras suelta oxígeno por las fosas nasales. Un cachalote de quince metros de largo pasa lentamente ante él en un suspiro. El médico concluye, se acerca a Paul y se asegura de que entendió todo antes de marcharse con otros excitantes pacientes con retorcidas complicaciones. Paul cierra los ojos y se sumerge más.

En su interior, hay una

llamarada de colores inciertos y enmarañados y Paul lo sabe. Es salvaje, ardiente, indomable; es un niño perdido sin los brazos de su madre. Es violento, pero extremadamente gentil; no cree en nada y cree en todo.

–Alto un momento, los dos –dice Sarah–. A veces, también hay que bañarse.

–Ah, ¿sí?

Los dos hermanos son inseparables, atropellan las tablas del suelo hasta hacerlas crujir de dolor, se burlan de todo. Nada tiene una existencia lo bastante estable y poderosa para resistir su presencia.

–Vvvvshiooooou.

En pleno invierno, fabricaban trineos con bolsas de plástico en la granja. Toman todo el impulso que pueden y se lanzan desde lo alto de la pendiente, se deslizan a toda velocidad, atraviesan el huerto, bajan por el patio, atraviesan la valla trasera, llegan a la carretera, pasan junto a un camión y se meten en la cuneta.

–¿Lo hacemos otra vez?

Paul es excesivo, ansioso, apasionado, versátil, ultrasensible, obsesivo, visionario, indiferente, ardiente, lunar… Sí, son muchos, pero llevamos todos estos adjetivos discordantes en la mochila y la propia diferencia entre ellos nos constituye. Si la percibe, en los primeros años, como un ovillo desenredado de flujos contrarios, esta madeja se convierte rápidamente en su columna, su unidad. Ser todo y su contrario le parece una forma interesante de vivir. Paul está ahí, en Lyon en 1959, en París en 1967, en Manchester en 1979, en París en 1996, en Cabo Córcega en 2020; su silueta permanece fija en este desequilibrio constante, en esta marcha de doce tiempos que lo sacude de atrás hacia delante. Lo comprendió muy pronto y, desde entonces, no ha dejado de avanzar en esta medida.

Este miércoles, 8 de abril de 1959 (los calendarios florales de la pared nos ayudan a orientarnos), Paul tiene doce años y tiene hambre, sed, ganas de irse lejos y de sentir cosas nuevas en la piel. Es demasiado pronto para eso, y lo sabe, pero algo lo asfixia de repente en este departamento, en esta vida; quiere más, sin que ese más tome aún forma alguna.

Su verdadero pilar será éste: el deseo. Lo que ve no le basta y nunca le bastará; ya lo percibe como una maldición y como una fuerza motriz: satisfacción que no encontrará (al menos, no en donde hay); y eso es mucho. Ya parece un perro que planea al borde de la carretera, con la lengua fuera, ligeramente ridículo.

¿Por qué queremos entender algo de Paul? ¿Por qué él y por qué nosotros? Tal vez lo descubramos al final… y algo más. Sin embargo, tal vez ya podríamos constatarlo: en él, parece haberse puesto en juego algo que merece nuestra atención. Una vida se basta a sí misma, sola, unida, un experimento único, pero también está todo lo que está ligado a ella; se juega en ella y va mucho más allá de su marco y de sus límites fijados en el tiempo. En cada vida, se juega el destino de toda la especie y no se juega nada en absoluto. Esta tensión es donde una existencia vale la pena y, en esto, ninguna tiene más sentido que otra.

Sin embargo, si se observan algunas de ellas más de cerca, se ve que, en ellas, se han aglomerado tantos satélites, sonidos, texturas, cúmulos de materiales, vórtices, ruidos y esquirlas, tanto ruido que adquieren un significado diferente, más amplio y profundo que una sola línea en el vacío. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sabremos, pero aún queremos perforar el misterio, que, mientras tanto, se hace cada vez más espeso.

Paul siempre está aquí y en todas partes. Es poroso, tiene un pie errante y el otro firmemente plantado en el único tiempo que conocerá plenamente: el presente.

Acerquemos un poco más el foco para observar su rostro. La forma redonda que, desde lejos, parecía perfecta resulta ser ligeramente ovalada, armoniosamente engastada en el conjunto, de piel suave y nariz angulosa, rematada por un halo de aireados rizos castaños. En cada ojo, hay vapores distintos: en el ojo derecho, hay alegría, avellanada y viva, unida con cierta malicia en el ángulo del iris. En el ojo izquierdo, por el contrario, y quizás para equilibrar, podemos discernir fácilmente poderosas sombras de melancolía, una ansiedad discreta, pero firme; los amplios surcos que parten las fibras musculares alrededor de la pupila indican tristeza. Sin embargo, entonces, ¿quién domina, el ojo izquierdo o el derecho? En los gestos de Paul, en sus ganas de vivir, en sus constantes saltos de una esquina a otra, parece que el ojo derecho está al mando, pero, al atardecer, cuando los barcos merodean empujados por velas negras, el ojo izquierdo toma el control y marca su ritmo.

Sus dedos asombrosamente finos suben y bajan por las paredes; sus piernas de bailarín saltan; su cuerpo se alarga cada día. Paul es un trepador sin selva. Todos los días, extiende las paredes para hacerles espacio a jaguares y aletas.

Los años de liceano pasan así, en un suspiro. Hay romances, portazos en la cara, brotes temporales. Paul nunca está seguro de creerlo. Hay algo en la indolencia de la adolescencia que le molesta. Siente que cojea, como todos, que busca su forma; su cuerpo se lo recuerda a cada paso. Esta cojera puede resultar conmovedora; a él, le exaspera. Quiere algo real, algo vivo, siluetas definidas. Pasa sus exámenes finales de bachillerato sin repasar. Pasa el verano junto a un lago, en un campamento alegre y turbulento. En el letargo de julio, sus sueños se confunden. En la madrugada, abre la tienda con un gesto brusco, traga todo el aire que puede, angustiado por el calor, al borde de la asfixia. Mientras recupera el aliento, contempla las montañas a lo lejos. Va a ser un largo día.