La crise politique au Venezuela sera le thème du débat de notre prochain mardi du Grand Continent à l’École normale supérieure avec Yoletty Bracho, Olivier Compagnon et Maria Tadeo, le 14 janvier de 19h30 à 20h30. Informations et inscription (obligatoire) par ici

Si vous nous lisez régulièrement et souhaitez soutenir une rédaction indépendante, nous vous demandons de penser à vous abonner au Grand Continent

À 11 heures, un mercredi matin, à la station de métro Petare, l’une des plus fréquentées d’un réseau qui transporte près d’un million de personnes par jour, la file d’attente pour le seul guichet permettant de recharger sa carte s’étire le long d’un couloir souterrain spacieux, propre et aéré.

— Une heure environ, me glisse une dame, l’œil expert et des sacs de courses bien remplis dans les mains. Si elle travaillait dans un supermarché, on la mettrait à la porte dès demain, ajoute-t-elle en désignant l’employée au guichet.

— C’est la seule manière de payer ?

— Avant, on ne payait même pas parce qu’il n’y avait plus de papier pour imprimer les tickets. Ils débloquaient juste les tourniquets. Maintenant ils ont inventé cette carte. C’est toujours comme ça. Ils nous font perdre du temps et ce n’est pas par manque de personnel, dit-elle en pointant du doigt les employés du métro de Caracas, en chemise et pantalon bleus, qui bavardent à côté du guichet ou passent un balai géant sur le sol sans rien faire.

Je remarque un homme derrière l’un des tourniquets. Il est vêtu d’un jean et d’un bonnet. Il donne quitus d’un simple geste, sans poinçonner les tickets. J’interroge la dame. Il est chargé de gérer les exceptions. Dans sa grande bonté, le chavisme en a accordé à plusieurs catégories de la population : les retraités, les handicapés et le personnel autorisé — la police, par exemple — voyagent gratuitement. Mais le mécanisme pour ce faire n’est pas intégré directement sur la carte comme on pourrait s’y attendre. C’est l’homme à la casquette qui vérifie à l’œil nu — et, il faut le dire, avec une certaine souplesse — si les personnes remplissent ou non les critères de gratuité. Mon tour arrive enfin. Une fois au guichet, il s’avère qu’ils n’acceptent pas les cartes de crédit ou de débit internationales — ni les bolivars ou les dollars en espèces. Seulement les cartes de débit émises au Venezuela. La dame qui se tient derrière moi respire nerveusement. On me dit d’aller au tourniquet et d’expliquer ma situation à l’homme à la casquette. Je lui montre ma carte d’identité argentine ; il me laisse passer. Une fois sur le quai, un quart d’heure s’écoule avant que n’arrivent les vieux wagons, plutôt sales.

La crise du métro est un exemple de l’échec de la gestion du processus bolivarien — un échec total.

José Natanson

Le métro de Caracas était la fierté du Venezuela. Il a été construit en 1983 dans le but progressiste de connecter la ville d’est en ouest à travers les différents quartiers, de relier les différentes classes sociales avec la meilleure technologie de l’époque, dans des stations fonctionnelles et élégantes — dont certaines sont décorées d’œuvres d’art. Aujourd’hui, il n’est plus que l’ombre de lui-même. Le manque d’entretien, la pénurie de pièces détachées et l’émigration massive de ses travailleurs — d’anciens employés du métro de Caracas travaillent désormais dans les systèmes de transport de différents pays — ont conduit à une situation d’effondrement : pannes, incendies chroniques dus au choc de l’acier contre l’acier, 95 % des escaliers mécaniques à l’arrêt 1, déraillements, wagons cassés. La fréquence est passée de cinq minutes dans le passé à quinze ou vingt aujourd’hui.

La crise du métro est un exemple de l’échec de la gestion du processus bolivarien — un échec total. Il suffit de regarder pratiquement n’importe quel secteur de l’administration pour constater que les performances sont faibles, que les rendements diminuent et que les usagers sont insatisfaits. Une réalité d’autant plus irritante qu’elle contraste avec des investissements que les Vénézuéliens qualifient logiquement d’absurdes et qu’ils ont tendance à expliquer, avec ou sans preuves, par la corruption et les « enchufados » — comme on appelle les personnes qui font des affaires louches avec l’État. Ici, lorsqu’on ne comprend pas quelque chose, c’est toujours de ce côté-là que penche l’explication. On pense aux 70 millions de dollars destinés à l’achèvement du « Stade Monumental » de Caracas, où se déroulent les finales de baseball, et qui dispose d’un carré VIP avec un restaurant, un barbecue et un jacuzzi. Peut-être que toutes ces défaillances — la négligence, l’incurie, l’irrationalité — ne provoqueraient pas autant de colère si elles n’étaient pas accompagnées par la saturation de l’espace médiatique et publicitaire d’une rhétorique pseudo-socialiste. Si elle s’est atténuée récemment, elle persiste par exemple sur les affiches de la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora qui couvrent les stations de métro, ou sur les publicités omniprésentes du plan « Metro se mueve contigo » (« Le métro bouge avec toi »). « Je pense que tout cela serait plus facile à supporter s’il n’y avait pas tout ce rabâchage », me dit un jeune historien avec qui je discute au retour d’une visite de quartier. « L’hyperinflation, les coupures d’électricité, le manque d’eau, les pénuries… Je crois qu’on supporterait mieux tout ça si on ne nous cassait pas la tête à longueur de journée en nous disant qu’en plus de devoir supporter tout ça, on est en train de construire le socialisme. »

Quand Chávez annonce ses grandes mesures, le prix du pétrole est en hausse, les missions sociales sont à leur apogée et sa légitimité a été confirmée dans les urnes par le référendum révocatoire de l’année précédente.

José Natanson

Transformé en parodie d’une chose à laquelle presque personne ne semble vraiment croire, le « socialisme du XXIe siècle » de Chávez rappelle la thèse de Raymond Aron sur mai 1968 2. En 1968, de retour d’un voyage aux États-Unis, le philosophe français qui un an plus tôt avait provoqué la moitié du monde avec son livre L’opium des intellectuels, se heurte à la rébellion des étudiants parisiens. Stupéfait par la façon dont le pays tout entier s’ébranle au rythme des barricades, des grèves et des tentatives d’apaisement ratées de Pompidou, Aron publie dans Le Figaro une série d’articles qu’il rassemblera plus tard dans un petit livre, La révolution introuvable. La thèse d’Aron — qui suscita le rejet immédiat de la quasi-totalité du champ intellectuel culturel français — était que Mai 68 avait été une sorte d’exercice collectif de « psychodrame », une fausse révolution, une révolution essentiellement surjouée. Selon Aron, les barricades érigées par les étudiants relevaient davantage de la mise en scène que de la motivation tactique — comme s’ils jouaient à un jeu. Au point où un discours de trois minutes du Général de Gaulle avait suffi à mettre fin aux manifestations après des semaines de « lutte ». Un homme parle et la comédie s’arrête, comme le résume Aron.

C’est cette même dissonance — une note qui n’est pas fausse mais exagérée, dramatisée, surjouée — qui apparaît lorsque l’on passe en revue la brève histoire du « socialisme du XXIe siècle ».

La première annonce a eu lieu le 30 janvier 2005, devant quelque 15 000 personnes réunies dans le stade Gigantinho de Porto Alegre pour la réunion inaugurale du Forum social mondial. Le prix du pétrole est alors en hausse, que les missions sociales sont à leur apogée et la légitimité de Chávez a été confirmée dans les urnes par le référendum révocatoire de l’année précédente 3. C’est dans ce contexte qu’il décide que le moment est venu de laisser derrière lui les hésitations programmatiques et d’engager sa révolution bolivarienne sur une voie plus claire au plan idéologique — dans le style de la célèbre déclaration du caractère socialiste de la révolution faite par Fidel Castro le 16 avril 1961 devant le cimetière de Colón. La différence fondamentale, c’est qu’au moment où Castro orientait Cuba vers le marxisme-léninisme, l’île avait repoussé la tentative d’invasion organisée par la CIA et le dictateur dominicain Leónidas Trujillo et subissait des bombardements en préparation du débarquement de la Baie des Cochons. Au moment où Chávez prononçait son discours de Porto Alegre, le principal partenaire commercial du Venezuela était encore les États-Unis.

Annoncé jusqu’à saturation, le « socialisme du XXIe siècle » a été dès le départ un projet étatique. Certes, l’arrivée au pouvoir du chavisme a généré une importante effervescence sociale qui a activé les mobilisations populaires et donné naissance à de nouvelles formes d’organisation, mais les grandes lignes du programme socialiste étaient fondamentalement à l’initiative de Chávez : une lubie du leader plutôt qu’un projet révolutionnaire — même celui d’une avant-garde. C’est un point clef : Chávez a été pendant des années à la tête d’une vague de mobilisation, mais celle-ci était loin de constituer un mouvement révolutionnaire : les initiatives dépendaient en définitive de sa volonté propre, c’est-à-dire du soutien de l’État — donc de la rente pétrolière. Le « socialisme » de Chávez n’est ni révolutionnaire comme celui de Cuba, ni démocratique comme celui du Chili. Il a incarné la voie — quelque peu étonnante — d’un socialisme étatique.

Chávez a été pendant des années à la tête d’une vague de mobilisation, mais celle-ci était loin de constituer un mouvement révolutionnaire : les initiatives dépendaient en définitive de sa volonté propre, c’est-à-dire du soutien de l’État — donc de la rente pétrolière.

José Natanson

Une façon de comprendre ce dont nous parlons est la parabole du « modèle de cogestion ». Lancé par Chávez en 2006, le programme de cogestion prévoit que l’État partage la propriété des entreprises coopératives avec les travailleurs. En apparence, c’est une manière bien intentionnée de soutenir l’effort coopératif avec des ressources publiques et de l’amener à la durabilité économique. L’État sert de béquille jusqu’à ce que les entreprises, dirigées par leurs propres travailleurs, puissent voler de leurs propres ailes. Si le programme a très bien réussi à multiplier le nombre de coopératives — qui est passé de 91 157 à 260 000 en moins de deux ans — il a terriblement échoué sur tous les autres points. Outre les nombreux cas de fraude — des coopératives disparaissant directement après avoir reçu la première tranche d’aide de l’État —, les difficultés économiques ont fini par étouffer la plupart des projets. Les travailleurs des entreprises cogérées ne tardent donc pas à s’organiser en « Front révolutionnaire des travailleurs des entreprises cogérées et occupées » (Freteco) et à réclamer rien moins que… la nationalisation. « Les entreprises cogérées doivent être étatisées, c’est-à-dire qu’elles doivent devenir des entreprises publiques, et les travailleurs qui y travaillent doivent devenir des travailleurs au service de l’État », réclament-ils.

Non seulement le « socialisme du XXIe siècle » n’a pas produit de nouvelles formes d’auto-organisation populaire ni favorisé l’émergence de schémas productifs autonomes ou d’initiatives capables de transcender le capitalisme selon sa promesse initiale, mais il a même souvent mis fin aux quelques initiatives qui existaient déjà. Dans sa phase la plus ambitieuse, il a même conduit à la nationalisation d’un ensemble d’entreprises qui, par le simple fait d’entrer dans le secteur public, ont été automatiquement déclarées « entreprises socialistes », et dont les résultats en termes de production et de rentabilité ont été globalement un désastre.

Mais la dépendance à l’égard de l’État n’est pas la seule raison de l’échec : le fait que la première étape d’un modèle censé être au service du peuple ait été rejetée par le peuple lui-même n’a pas aidé non plus.

La réforme constitutionnelle promue par Chávez à travers le référendum de 2007 a en effet établi, outre la réélection indéfinie du président, une série de transformations visant à « accélérer » la transition vers le socialisme. Elles vont de la création de communes et de « conseils populaires » à la recentralisation des services sociaux, en passant par l’établissement dans le droit non pas d’une, ni de deux, ni de trois, mais de cinq formes de propriété différentes : les classiques propriété privée et propriété publique et les mystérieuses « propriété sociale », « propriété collective » et « propriété mixte ».

La proposition fut rejetée lors du référendum, actant la première défaite électorale du gouvernement bolivarien depuis son arrivée au pouvoir. Moins d’un an plus tôt, en décembre 2006, Chávez avait été réélu avec une marge de 30 points. En d’autres termes, ce n’est pas pour Chávez que les Vénézuéliens avaient voté, mais pour un projet que personne n’a compris. Malgré cela, et bien que la Constitution établisse qu’une fois qu’une tentative de réforme a été rejetée elle doit attendre le prochain mandat présidentiel pour être présentée à nouveau, Chávez insista. Il ordonna au banc de l’Assemblée nationale au pouvoir d’approuver par la loi ce que la société avait contesté par le biais des élections. En décembre 2010, quelques jours avant que la composition de l’Assemblée ne change et que le parti au pouvoir ne perde sa majorité qualifiée, le chavisme vota un « paquet législatif » qui incluait certaines des mesures phares du « socialisme du XXIe siècle » 4.

En 2008, alors qu’il était censé connaître un processus accéléré d’abandon du capitalisme, le Venezuela a importé 43 millions de bouteilles de whisky écossais.

José Natanson

La troisième raison de l’échec, outre la dépendance à l’égard de l’État et la faible légitimité populaire (deux questions manifestement liées), est le type de société dans laquelle il tentait de s’imposer. Loin des sociétés préindustrielles russe et chinoise dans lesquelles les deux grandes révolutions communistes du XXe siècle avaient éclaté, et loin également des mouvements anti-dictature comme étape préalable au tournant marxiste — comme à Cuba ou au Nicaragua — Chávez a tenté d’établir le socialisme dans une société pleinement intégrée au capitalisme mondialisé et habituée aux modèles de consommation exubérants des années de prospérité pétrolière : les statistiques officielles indiquent qu’en 2008, alors qu’il était censé connaître un processus accéléré d’abandon du capitalisme, le Venezuela a importé 43 millions de bouteilles de whisky écossais, consolidant ainsi sa place de premier importateur mondial de whisky. L’engouement des Vénézuéliens pour le whisky remonte aux dirigeants des guerres d’indépendance comme Francisco de Miranda, qui avaient découvert cette boisson lors de leurs fréquents voyages en Angleterre et aux États-Unis, à la recherche de soutien pour la guerre contre l’empire espagnol, ainsi qu’aux travailleurs du pétrole des multinationales américaines arrivés au début du XXe siècle et qui ont popularisé cet alcool comme une boisson à la mode. Au Venezuela, le whisky est généralement servi dans un grand verre, avec beaucoup de glace, pour tempérer le climat tropical.

Seul pays au monde à se déclarer explicitement socialiste depuis la chute du mur de Berlin, le Venezuela a voulu changer de régime sans pouvoir s’appuyer sur une puissance ; sans Union soviétique pour le soutenir en armes et en nourriture ; avec seulement le soutien de Cuba et du Nicaragua et d’une poignée d’îles des Caraïbes intéressées par quelques barils de pétrole bon marché. Qu’y a-t-il de socialiste dans le Venezuela d’aujourd’hui ? Pour paraphraser Lénine : ni soviets, ni électricité, ni organisation socialiste, ni améliorations matérielles.

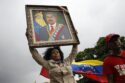

En parcourant les villes et les rues du Venezuela, on ne voit pas bien ce qu’il y aurait de « nouveau » dans le nouveau socialisme que Chávez a voulu construire par le simple effet de sa majestueuse volonté. Une économie dollarisée, des îlots de consommation de luxe, un secteur privé que le gouvernement encourage à investir en supprimant les réglementations environnementales et syndicales, un boom de l’esprit d’entreprise. Le sentiment général est que personne, pas même ses défenseurs, ne prend le « socialisme du XXIe siècle » trop au sérieux — au point que les candidats du Partido Socialista Único de Venezuela laissent leurs chemises rouges au placard et les remplacent par du bleu, du bleu pastel ou, tout au plus, par des couleurs bolivariennes. Il en va de même pour les logos des entreprises publiques, où le bleu commence à remplacer silencieusement le « rojo, rojito » comme l’appelait Chávez. Si autrefois, en arrivant à Maiquetía, le morne aéroport de Caracas, on tombait sur des affiches géantes de Chávez, de Maduro et de la révolution bolivarienne, aujourd’hui, on ne trouve plus que quelques références éparses et de nombreuses photos de Yulimar Rojas, la championne olympique de saut d’obstacles et nouvelle fierté du pays.

Car l’effet ultime du « socialisme du XXIe siècle » est la dépolitisation. Contrairement à ce qui se passait il y a encore quelques années et à ce qui se passe dans d’autres pays d’Amérique latine, le Venezuela ne connaît pas de polarisation selon les règles de la démocratie électorale mais un paysage de fragmentation et de désenchantement, d’éloignement croissant de la politique comme l’indiquent les sondages et comme le confirme la baisse de la participation électorale.

Soumise à un quotidien extrêmement difficile, la population souffre d’une désorganisation permanente, surtout dans les classes populaires, qui ne savent jamais combien ils recevront ce mois-ci, quand le prochain panier alimentaire arrivera 5, s’il y aura de l’eau, si le métro fonctionnera correctement, etc. Tout cela oblige à une recherche constante de moyens de survie qui se traduit surtout par une consommation démesurée de temps dans les files d’attente et de plaintes. Au niveau individuel, ce phénomène se traduit par un repli sur la vie privée, la recherche de solutions individuelles à travers les entreprises les plus diverses, la revalorisation des loisirs personnels et l’essor de l’évangélisme comme alternative pour donner un sens à sa vie.

Sources

- Luna Perdomo, « ¿Suspendieron trabajos de recuperación del Metro de Caracas ? Ya no hay obreros laborando », Tal Cual, 20 janvier 2023.

- Je dois l’idée de ce parallèle à Pablo Touzon.

- L’opposition à Hugo Chávez avait en 2004 organisé un référendum pour entamer une procédure de révocation à son encontre ; le « non » l’avait emporté à 59 %.

- Margarita López Maya, « Venezuela : socialismo y comunas », Sin Permiso, 20 avril 2018.

- Le gouvernement distribue depuis 2016 les cartons « CLAP » (Comité local de abastecimiento y producción) contenant de l’aide alimentaire de base pour la population.