« Au XVIe siècle, le doute est une arme essentielle pour survivre », une conversation avec Jérémie Foa

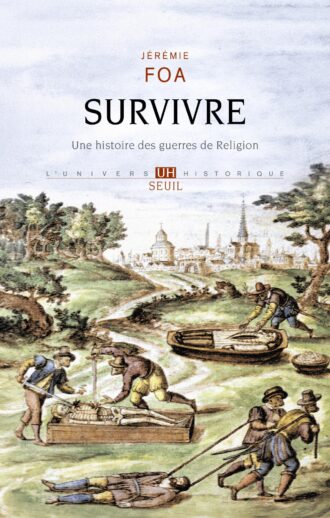

Comment survivre au milieu de la guerre civile ? Après ses travaux sur la Saint Barthélémy, l’historien Jérémie Foa poursuit son indispensable travail de recherche sur les traces des expériences sensibles et concrètes des guerres de religion dans son nouveau livre, Survivre, qui paraît aujourd’hui au Seuil.

On survit toujours à quelque chose ou à quelqu’un. À quoi — ou à qui — cherche-t-on à survivre pendant les guerres de Religion ?

Le concept de survie dans le contexte des guerres de Religion recouvre une multitude de réalités. D’abord, il s’agit de survivre à la haine de ses voisins, à la suspicion au sein même de sa famille, surtout dans les périodes où la violence est moins intense. Ces guerres, qui s’étalent sur une quarantaine d’années, sont marquées par des fluctuations dans l’intensité des conflits. Il y a des moments où la violence est latente, presque en sommeil, et d’autres où elle explose au grand jour. Survivre, c’est donc affronter l’hostilité parfois sourde de son entourage, une hostilité de basse tension qui, néanmoins, pèse sur l’existence quotidienne.

Et puis, il y a la survie dans son sens le plus immédiat, celle qui consiste à sauver sa peau lorsque la violence atteint son paroxysme. C’est aussi survivre aux massacres, comme celui de la Saint-Barthélemy, où la lutte pour la survie devient littérale : échapper au bourreau, se soustraire à ceux qui veulent votre mort.

Enfin, la survie, dans ce contexte, peut prendre la forme d’une existence en retrait, une vie marquée par la nécessité de se cacher, de vivre en marge, de ne pas pouvoir être pleinement soi-même, de se maintenir dans un état de vigilance constante. Cette forme de survie est un « vivotement », une subsistance dans un monde qui ne permet pas d’être vraiment soi. C’est sans doute cette expérience de la survie qui affecte l’immense majorité des contemporains des guerres de Religion.

La survie est-elle le principal point commun à tous les protagonistes de ces guerres ? Tous se retrouvent-ils à un moment dans la position du traqué ?

La question de la survie concerne évidemment bien plus les minorités que la majorité : les protestants y sont confrontés de manière beaucoup plus fréquente. Toutefois, même au sein de la population catholique, la question de la survie reste pertinente. En effet, mon ouvrage, contrairement au précédent, aborde non seulement la confrontation entre protestants et catholiques, mais également le conflit entre royalistes et ligueurs. Dans ce contexte, on constate que même les catholiques modérés doivent souvent survivre lorsqu’ils se retrouvent dans des territoires qui sont aux mains des ligueurs et vice versa.

Dans Survivre comme dans vos précédents ouvrages, vous abordez le tissu social comme un espace à décrypter : quels signes faut-il savoir déchiffrer si l’on veut survivre aux guerres de religion ?

L’idée initiale de ce livre était de composer un manuel de survie en temps de guerre civile. Même si je me suis quelque peu éloigné de cette approche, l’identification des signes à déchiffrer pour survivre reste un élément central. Le premier indice crucial que je mets en avant dans mon ouvrage est celui du visage. Cette question est décisive, et Montaigne en offre plusieurs exemples. Observer si votre interlocuteur a un visage serein, inquiet, pâli, rougi, ou transpirant permet de déceler les émotions qui traversent le corps et trahissent l’état d’esprit. Maîtriser l’art d’afficher un visage impassible est essentiel pour garder l’avantage : il s’agit de ne rien laisser paraître de ses émotions pour ne rien offrir à son interlocuteur à interpréter. D’un autre côté, savoir lire les micro-expressions et les signes involontaires sur le visage d’autrui est tout aussi déterminant. Pierre Bourdieu a bien montré l’importance des émotions souterraines, ces signaux qui échappent à la conscience et ne mentent pas, contrairement à ce que l’on peut volontairement dissimuler.

L’idée initiale de ce livre était de composer un manuel de survie en temps de guerre civile.

Jérémie Foa

D’autres indices sont aussi fondamentaux, comme les insignes. Durant les guerres de Religion, divers signes et insignes permettaient aux individus de se reconnaître entre eux. Par exemple, les catholiques arboraient souvent des croix blanches, et les ligueurs se reconnaissaient par des symboles spécifiques, ainsi l’écharpe rouge et la croix de Lorraine. Il était crucial de décrypter ces symboles pour identifier l’appartenance à un camp ou à un autre. Cela s’appliquait également aux vêtements ou même aux quartiers, qui pouvaient comporter des indices discrets permettant aux habitants de se repérer. Cependant, ces signes pouvaient être facilement contrefaits. On raconte que, pendant le massacre de la Saint-Barthélemy, les massacreurs portaient des croix blanches ou des brassards blancs, ce qui soulève la question de la fiabilité de ces signes en période de chaos. Des enquêtes toujours plus poussées et une réflexivité accrue deviennent alors essentielles pour interpréter ces indices dans un monde où les apparences peuvent tromper.

Outre ces aspects, la maîtrise des codes linguistiques s’avère également cruciale. Les accents et les niveaux de langue peuvent trahir ou masquer l’identité de quelqu’un. Par exemple, à Châlons-sur Saône, certains hommes parviennent à infiltrer la ville en maîtrisant parfaitement le parler local, ce qui leur permet de tromper les habitants. De même, lors de la journée des Farines à Paris, en janvier 1591, des soldats se déguisent en paysans — avant d’être reconnus car ils n’ont pas des mains de paysans. C’est que, pour que le déguisement soit crédible, il ne suffit pas de porter les habits de celui que l’on veut jouer ; il faut aussi savoir parler comme eux et arborer les signes physiques qu’à la fin des guerres de Religion, beaucoup sont habitués à déceler. Cela peut sembler anodin, mais dans une société aussi fragmentée et hiérarchisée, les soldats ou les aristocrates ne maîtrisent pas nécessairement le langage des classes populaires.

C’est dans ce contexte que la prolifération des enquêtes et la hausse de la réflexivité deviennent essentielles. En période de paix, la nécessité de guetter des indices est moindre : on attend des gens qu’ils soient simplement ce qu’ils semblent être. Mais en temps de guerre civile, il devient crucial d’obtenir des informations supplémentaires sur ses interlocuteurs, souvent malgré leurs efforts pour dissimuler leur véritable identité. Survivent plus facilement ceux qui possèdent ces compétences d’observation et d’analyse, proches des compétences éthologiques ou sémiologiques.

Vous soulignez l’importance que prend le doute pendant une aussi longue période de guerre civile. La notion de doute sort-elle radicalement transformée de cette épreuve ?

Pour répondre exhaustivement à cette question, il faudrait comparer le doute tel qu’il était conceptualisé au Moyen Âge et au XVIIe siècle. Cependant, ce qui me semble crucial dans ma démarche, c’est de montrer que ce que l’on a longtemps considéré comme une spécificité des philosophies du XVIe siècle, notamment avec le scepticisme de Montaigne — cette idée que la suspension du jugement est à la fois une propédeutique et une étape nécessaire dans toute démarche réflexive —, doit être mis en relation avec l’expérience quotidienne de la majorité des contemporains des guerres de Religion.

Le doute, tel qu’il se manifeste dans la pensée philosophique, n’est pas seulement un problème théorique surgissant en vase clos. Il s’enracine dans une société composée d’hommes et de femmes qui, pour survivre, doivent douter. Il y a une perméabilité entre l’expérience quotidienne et les concepts développés par les philosophes. En d’autres termes, les grands problèmes que traitent les théoriciens sont intimement liés aux réalités vécues par les individus ordinaires.

J’avais déjà montré dans ma thèse, à propos de la question de la paix, que si cette dernière a été largement théorisée dans les cabinets de penseurs, elle est aussi le fruit des réflexions d’hommes et de femmes confrontés de manière concrète aux défis posés par la paix. De la même manière, le doute, dans la France du second XVIe siècle, n’est pas seulement une posture philosophique. Il devient une arme essentielle du quotidien pour survivre. Ce doute quotidien conduit les gens à remettre en question ce qui semblait auparavant évident : qu’est-ce qu’être Français, qu’est-ce qu’être étranger, qu’est-ce que voyager, ou même qu’est-ce qu’être catholique ? Le doute, dès lors, dépasse le cadre philosophique pour devenir un instrument de survie dans un monde où plus rien ne va de soi.

Montaigne est une sorte de compagnon tout au long du livre, et notamment dans sa première partie. Qu’a-t-il de particulier à nous dire sur les guerres de Religion ?

Il est essentiel de replacer Montaigne dans le contexte quotidien d’une guerre civile. Pour moi, les Essais doivent aussi être lus comme un traité sur ce que signifie vivre au jour le jour en période de guerre civile. Il est crucial de lire les réflexions de Montaigne sur le mensonge, l’honnêteté ou encore le courage, à la lumière des situations qu’il a lui-même traversées.

Le doute s’enracine dans une société composée d’hommes et de femmes qui, pour survivre, doivent douter.

Jérémie Foa

Un exemple marquant, que j’aborde dans le premier chapitre, est celui où Montaigne voyage avec un homme qui se fait passer pour catholique alors qu’il est en réalité protestant. Tout au long de leur voyage, Montaigne ne se rend compte de la véritable identité de son compagnon, qui arbore tous les signes du catholicisme le plus fervent, qu’à travers un seul indice : sa peur. À chaque passage devant des postes de garde, sortes de « checkpoints » du XVIe siècle, son compagnon était terrifié.

Je pense qu’il est impossible de comprendre pleinement ce que Montaigne écrit sur la peur sans considérer son expérience personnelle, celle de l’angoisse vécue sur les chemins, qui démontre que la peur est une mauvaise conseillère, une émotion dangereuse qui trahit. Le stoïcisme de Montaigne, souvent analysé, est aussi une leçon tirée des guerres de Religion. Certes, il est aussi nourri par sa lecture des auteurs de l’Antiquité, mais en cette fin de XVIe siècle il devient urgent et vital de se l’appliquer à soi-même. Pour Montaigne, avoir un « visage stoïque », garder la maîtrise de ses émotions, est essentiel pour survivre aux interactions quotidiennement éprouvantes qu’impose un pays déchiré par la guerre civile.

Vous soulignez combien Dieu paraît parfois paradoxalement éloigné des acteurs des guerres de Religion.

Tout d’abord, ce qui m’a frappé dans les nombreux récits d’évasion ou de surprises — ces attaques par la ruse grâce auxquelles des villes sont prises et occupées —, c’est le rôle prépondérant qu’y prennent l’ingéniosité et l’inventivité humaines. Ces récits sont innombrables dans la littérature de l’époque. Bien que ces hommes demeurent fondamentalement convaincus que Dieu tire les ficelles, et qu’il est le grand artisan de tout ce qui se passe, il n’en demeure pas moins que l’accent est souvent mis sur l’agentivité et la liberté d’action des individus. Cela vaut autant pour les catholiques que pour les protestants.

Il est impossible de comprendre pleinement ce que Montaigne écrit sur la peur sans considérer son expérience personnelle, celle de l’angoisse vécue sur les chemins, qui démontre que la peur est une mauvaise conseillère, une émotion dangereuse qui trahit.

Jérémie Foa

Déduire de cette observation un mouvement de détachement vis-à-vis du divin serait cependant maladroit. Force est de constater que face à cette abondance de récits mettant en avant l’action humaine les exemples contraires sont beaucoup plus rares : l’histoire de l’évasion du duc de Guise en 1591, alors qu’il était enfermé au château de Tours depuis l’assassinat de son père trois ans plus tôt est ainsi très singulière. Ce récit, contrairement aux autres, est profondément empreint de la présence divine. Dieu y intervient constamment, réalisant des miracles, faisant tomber une ficelle qui permet au duc de se sauver, etc. Ce récit apparaît ainsi comme une exception par rapport à une majorité de sources où, au contraire, ce sont les humains qui trouvent des cachettes, souvent de manière astucieuse, tandis que Dieu semble être plus distant, transcendant, aux cieux, et non présent dans les objets concrets comme le panier ou le tonneau qui servent de refuge.

Le deuxième point, qui me semble tout aussi important, concerne la fréquence des dissimulations religieuses aux XVIe et XVIIe siècles — un phénomène étudié en profondeur par Jean-Pierre Cavaillé. L’expérience récurrente de devoir cacher sa religion, de mentir sur son appartenance confessionnelle, que l’on se fasse passer pour catholique alors que l’on est protestant, ou inversement, fait prendre conscience de la dimension intime des croyances. Ce dont s’aperçoivent les menteurs, c’est que leurs interlocuteurs ne sont pas capables de lire les pensées secrètes des individus, et la croyance, dans ce contexte, devient une affaire plus profondément personnelle. Autrement dit, cette répétition de l’expérience de dissimulation engendre forcément un changement dans le rapport à Dieu, à soi et au groupe.

Cela conduit à un détachement, non pas nécessairement vis-à-vis du Divin, mais certainement vis-à-vis des institutions ecclésiastiques, qu’elles soient protestantes ou catholiques. Les hommes et les femmes de cette époque prennent conscience que ce qu’ils portent au fond de leur cœur n’est accessible qu’à eux-mêmes. Cette introspection forcée, liée aux circonstances de la guerre civile, pourrait avoir des effets durables sur leur relation à la foi, aux églises, aux rites.

Enfin, il est intéressant de réfléchir à l’expérience des générations nées pendant ces conflits. Par exemple, un enfant né en 1560, devenu adulte en 1600, aura vécu toute sa vie en apprenant que ce qui lui a souvent sauvé la vie, c’est sa capacité à mentir, à se cacher, à se faire passer pour quelqu’un d’autre. Cela soulève des questions profondes : où est la vérité dans tout cela ? À quoi bon dire le vrai quand le mensonge est plus utile ? Qui est capable de discerner la vérité ? Quelle est la véritable nature de la foi ? Il me semble que ces expériences marquent profondément l’individu qui en sort, en redéfinissant son rapport à la vérité et à la religion.

Vous interpolez de nombreuses références littéraires dans votre texte. La littérature permet-elle de mieux penser la déchirure des guerres de Religion ?

Je ne suis pas certain que la littérature ait eu pour moi une valeur heuristique particulière, car ce sont avant tout les sociologues qui nourrissent ma réflexion. Mes maîtres à penser restent des figures comme Erving Goffman, qui ont façonné ma manière d’appréhender le monde.

Un enfant né en 1560, devenu adulte en 1600, aura vécu toute sa vie en apprenant que ce qui lui a souvent sauvé la vie, c’est sa capacité à mentir.

Jérémie Foa

Cependant, la littérature joue un rôle essentiel dans mon travail de mise en forme. On pourrait juger artificiel de séparer la pensée de l’écriture, tant les deux sont intimement liées, mais pour moi, la littérature est avant tout une source d’inspiration stylistique. Elle m’offre de vraies leçons de style, de mise en récit ou en intrigue, et j’y trouve des maîtres de l’art du détail, de l’observation fine. Par exemple, l’œuvre de Francis Ponge, notamment son attention au petit, au fragmentaire, m’influence profondément. Je m’inspire de ces auteurs comme maîtres d’écriture, des artisans du « beau qui est vrai ».

À partir de quand une société sort-elle d’une guerre aussi intime que les conflits civils qui ont déchiré la France de la seconde moitié du XVIe siècle ? Quand recommence-t-on à faire confiance aux hommes et aux choses ?

À la fin de mon livre, je m’intéresse à ces processus, notamment sous le règne d’Henri IV, au tournant des XVIe et XVIIe siècles, qui ont permis de rétablir la confiance, tant entre les individus qu’envers les institutions.

Cette restauration de la confiance a commencé avec le rétablissement de la stabilité institutionnelle. Prenons l’exemple de la monnaie : lorsqu’un sou n’est plus reconnu comme un sou, ou quand un Parlement ne fonctionne plus comme il le devrait, cela reflète l’incapacité des institutions à garantir la continuité et la fiabilité des choses. Ce qu’Henri IV a accompli, en rétablissant le monopole royal sur la justice, c’est une forme de réaffirmation des certitudes institutionnelles. De même, on assiste à un nouveau processus de calibrage et de stabilisation de la langue, avec des figures comme Malherbe : cela culmine sous le règne de Louis XIII avec la création de l’Académie française. Sortir de cette confusion — où les mots ne signifient plus ce qu’ils devraient — est une évolution lente mais possible, rendue viable grâce à l’action des institutions.

Mais cette restauration institutionnelle n’est possible que parce qu’il existe une immense lassitude collective — un épuisement généralisé qui traverse toutes les strates de la population. Douter en permanence de tout est harassant, rendant la vie sociale impossible, lente, et inefficace. Imaginez des hommes et des femmes sortant de quarante ans de conflit, épuisés physiquement et moralement, où chaque interaction, même la plus simple, a un coût. Prenons un exemple anachronique : acheter une baguette de pain. Dans un contexte de doute généralisé, cela impliquerait de mener une enquête sur la monnaie utilisée, sur la composition de la farine, sur la manière dont le boulanger vous tend la baguette, et même sur le regard des voisins au moment où vous la prenez. Une telle situation est intenable sur la durée.

Le rôle des institutions, comme l’a montré Luc Boltanski, est précisément de nous soulager de ces doutes constants en fixant des normes claires : une baguette pèse tant, et se paie avec telle monnaie garantie par l’État. Nous ne nous rendons pas compte à quel point, dans nos activités quotidiennes, nous sommes soulagés du doute grâce à la stabilité apportée par les institutions.

Le rôle d’Henri IV dans ce processus fiduciaire est donc important. Faut-il y voir la clef de la place singulière que ce monarque occupe dans la mémoire nationale ?

Henri IV est un fils des guerres de Religion, et c’est en grande partie ce qui explique sa capacité à séduire les deux confessions. Baptisé catholique, élevé comme protestant par sa mère, puis successivement reconverti au catholicisme et au protestantisme, avant de revenir au catholicisme, il incarne cette ambivalence qui reflète l’expérience vécue par beaucoup de Français de l’époque : celle d’une nécessaire flexibilité, voire une duplicité, pour survivre dans un contexte de conflit permanent. Tout au long de sa vie, Henri IV a dû, pour ainsi dire, mentir pour sauver sa peau, en se convertissant selon les circonstances. La sincérité de ces conversions reste d’ailleurs impossible à trancher, ce qui ajoute une complexité supplémentaire à son personnage.

En ce qui concerne son rôle dans le processus de restauration de la confiance, il est évident qu’Henri IV, ou plutôt la monarchie henricienne, a promulgué et soutenu des réformes qui ont grandement contribué à la sortie des guerres de Religion. Cela dit, il convient de nuancer l’idée que ce succès repose uniquement sur son génie personnel. Certes, Henri IV était un monarque talentueux et un chef de guerre accompli, mais il est important de comprendre que ces réformes correspondaient à un besoin social latent.

Henri IV est un fils des guerres de Religion, et c’est en grande partie ce qui explique sa capacité à séduire les deux confessions.

Jérémie Foa

Au moment où Henri IV arrive au pouvoir, la société est au bord de l’épuisement. Après quarante ans de conflits, les Français sont las des guerres qui n’ont rien résolu. Les lignes de front en 1600 sont quasiment identiques à celles de 1560 ; personne n’a véritablement gagné, et la guerre semble désormais vaine. Ce contexte de lassitude extrême a créé un besoin pressant d’institutions stables et fiables. C’est ce besoin, né de l’épuisement et de la reconnaissance de l’inutilité des combats, qui a permis la réussite des réformes d’Henri IV.

En d’autres termes, le succès des propositions institutionnelles venues du haut repose largement sur cette demande pressante émanant de la base. Il ne s’agit pas simplement d’une vision géniale imposée par le roi à une société réfractaire, mais plutôt d’une réponse institutionnelle à une exigence vitale de la population. C’est ce contexte qui explique en grande partie la place singulière qu’occupe Henri IV dans la mémoire nationale : il incarne à la fois la résilience et le renouveau d’une société enfin prête à se reconstruire.

Moins d’un siècle plus tard, l’édit de tolérance qui est associé au rétablissement de la paix par Henri IV est révoqué par son petit-fils. Dans ce contexte peut-on vraiment dire que les guerres s’arrêtent en 1598 ? Les guerres des années 1620 ou la répression menée par Louis XIV participent-elles vraiment d’une réalité autre ?

Je pense que les guerres de Religion étaient, en leur essence, terminées après 1598, d’autant qu’à cette époque, le protestantisme en France avait déjà commencé à s’essouffler considérablement. Rappelons qu’au début des années 1560, il n’était pas impensable d’imaginer la France devenir majoritairement protestante. À cette époque, les protestants représentaient 10 % de la population, une proportion énorme si l’on tient compte des persécutions et des interdictions qui pesaient sur eux. C’est cette montée en puissance du protestantisme, perçue comme une réelle menace par différents groupes d’acteurs, qui a largement alimenté les guerres de Religion.

Je pense que les guerres de Religion étaient, en leur essence, terminées après 1598.

Jérémie Foa

Sous le règne de Louis XIV, la situation est tout autre. Le protestantisme ne représente plus la même menace — d’autant que Louis XIII s’est assuré que les protestants perdent toutes leurs places de sûreté. Son fils fait donc face à une minorité en perte de vitesse, sans commune mesure avec ce que le royaume a connu un siècle plus tôt. Par ailleurs, l’armée de Louis XIV n’a rien à voir avec celle de ses prédécesseurs du XVIe siècle ; elle est bien plus puissante et disciplinée, ce qui lui permet de réprimer relativement facilement toute opposition, même si la guerre des Camisards a montré qu’il pouvait rester des poches de résistance dans des territoires isolés, celles-ci ne constituaient plus une menace existentielle pour l’unité du royaume, mais plutôt une atteinte symbolique à la gloire du roi et de Dieu.

Je ne crois donc pas que les guerres de Religion aient sommeillé tout au long du XVIIe siècle pour se réveiller brusquement avec la révocation de l’édit de Nantes. Cette révocation marque, en réalité, un épisode différent, inscrit pleinement dans l’histoire de l’absolutisme louis-quatorzien…

Les guerres de Religion permettent-elles de mieux comprendre le paradigme de la guerre civile ?

Oui, en partie du moins. Dans Survivre, j’avance l’idée que ces sociétés en guerre civile sont tenaillées par quatre doutes fondamentaux : le doute sur les personnes, le doute sur les choses, le doute sur les espaces et le doute sur les mots. Ces quatre axes structurent les chapitres du livre, et je serais heureux que cette analyse puisse être prolongée vers d’autres contextes et périodes, au-delà des guerres de Religion.

Cependant, en tant qu’historien, je dois aussi souligner l’importance que ma discipline accorde à la singularité des contextes — ce qui distingue l’histoire d’autres sciences humaines comme la sociologie ou l’anthropologie, qui recherchent davantage des régularités transhistoriques. Les guerres de Religion se caractérisent par des éléments uniques, irréductibles, notamment en ce qui concerne l’angoisse religieuse, qui est au cœur de ces conflits. C’est cette angoisse religieuse — singulière même si elle n’est pas nécessairement unique — qui pousse des hommes et des femmes à des actions extrêmes — tuer, torturer, trahir… jusqu’au sein de leurs propres familles. Ce que j’ai cherché à faire, en un sens, c’est de partir de cette anxiété religieuse, angoisse eschatologique telle qu’elle a été conceptualisée par Denis Crouzet, pour la séculariser et montrer qu’elle s’étend à tous les aspects du quotidien : l’angoisse face à l’étranger qui s’approche, face aux objets — sont-ils réellement ce qu’ils semblent être ? — face aux mots — signifient-ils encore ce qu’ils sont censés signifier ? — et face aux espaces — cette rue est-elle vraiment sûre ? J’ai essayé de prolonger l’angoisse eschatologique vers l’angoisse ontologique, une angoisse générale sur la nature même des choses, des êtres et du langage, qui pourrait bien être le fil conducteur de ce que traversaient ces sociétés en guerre.