La tentation de l’espoir : le nouvel inédit de Céline

Roman de l'angoisse et de la traque Londres, ne manque pas d'échappées et d'infinis — possibles seulement. Une lecture du nouvel inédit de Céline par Vincent Berthelier, auteur du Style réactionnaire. De Maurras à Houellebecq (Amsterdam, 2022).

On retire parfois de la lecture de Londres des impressions analogues à celle du Temps retrouvé, en raison de leur commune imperfection. Celui de Proust n’eut pas le temps d’être révisé par son auteur ; celui de Céline est un premier jet écrit autour de 1934, et dont la matière romanesque servit finalement à un livre fort différent, intitulé Guignol’s band et publié dix ans plus tard1. D’où, dans Londres, plusieurs redites, répétitions, flottements dans le nom des personnages, sans mentionner les trous du manuscrit. D’où aussi des longueurs et une monotonie particulièrement sensible à partir de la deuxième partie. Malgré ces scories, le livre (et en particulier ses trois cents premières pages) pourrait bien nous inspirer le même jugement que Le Temps retrouvé à Drieu La Rochelle : « Sublime, quand même. »

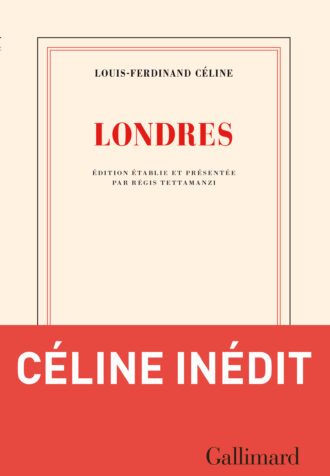

Défendre Céline ?

Londres est accompagné d’une préface et d’une postface confiées à un universitaire, Régis Tettamanzi, qui s’est montré plus prudent que François Gibault avec celle de Guerre. Le titre du premier inédit avait été contesté2 ; celui de Londres a été, comme nous l’apprend la « note sur l’édition », apposé par l’auteur lui-même sur les chemises contenant les manuscrits. L’édition est-elle hâtive ? Pour ma part, je n’irai pas reprocher à un éditeur, si gros soit-il, de faire ses affaires et de mettre rapidement à disposition un texte désiré du public, et dont l’édition savante viendra en son temps. Doit-on formuler des réserves sur la préface ? Certes, sa démarche apologétique est chaussée de gros sabots : « la tentation sera forte d’attribuer systématiquement à l’auteur ce qui relève du personnage » dit Tettamanzi (or, l’article de Jérôme Meizoz dans ces colonnes avait justement rappelé à quel point « Céline » lui-même était un personnage3), ou « l’esthétique n’est pas la morale : elle altère les jugements qui nous serions en droit de porter sur telle situation ou telle représentation »4. La préface et la notice d’Henri Godard pour la Pléiade de Guignol’s band, discutables pour les mêmes raisons, étaient plus nuancées.

Régis Tettamanzi, du moins, ne dénie ni la violence misogyne, ni l’antisémitisme de Céline qui « apparaît dans le texte » — mais l’une et l’autre seraient contrebalancés par le renversement de la domination masculine à la fin du roman (il faut le dire vite) et par le portrait positif du juif Yugenbitz (Clodovitz dans Guignol’s band), qui initie Ferdinand à la médecine. Le nom de Yugenbitz (finalement préféré par l’auteur à celui d’Étrosohn, qui apparaît aussi dans le manuscrit), le spécialiste et éditeur des pamphlets qu’est R. Tettamanzi aurait pu le rapprocher de celui de Yubelblat, l’employeur juif de Céline à la SDN dans Bagatelles pour un massacre — ou de Yudenzweck, nom qu’on retrouve dans la synopsis de Guignol’s band III et dans la pièce L’Église, bien antérieure. De même, s’il est vrai que dans Londres, certains juifs « sont là, tout simplement5 », dépeints dans la misère de leur quartier londonien, d’autres phrases moins reluisantes, à propos par exemple des danseuses qui « trouveront bien un juif plus tard, les mignonnes musculaires, qui leur boira l’urine pour cher quand elles sauront danser6 », annoncent plutôt l’horreur des belles actrices blanches souillées par les impresarios juifs7. L’ambivalence est incontestable ; non pas parce qu’elle « illustre l’état d’esprit de Céline avant la crise de 1936 et la furie pamphlétaire des années suivantes », mais parce qu’elle rappelle à quel point celui-ci attribue des visées différentes à ses romans et à ses pamphlets, malgré un fond idéologique dont Marie-Christine Bellosta a en son temps souligné la cohérence8.

Céline et l’anarchie

Mon insistance sur le contenu politique du roman n’est pas gratuite : sans en être le thème principal, la politique y est traitée de façon récurrente, et sur un mode qui éclaire précieusement les rapports de Céline à l’anarchisme. Ferdinand reçoit une première éducation politique de la part de Borokrom, un anarchiste : « il m’a instruit comment il y avait des classes sociales et je m’en étais jamais douté. » C’est une découverte de Marx, qui « demeurait pas loin d’ici »9. Mais le Borokrom de Londres n’aime ni les juifs, ni les socialistes. S’il se distingue du Borokrom misanthrope de Bagatelles, ou du terroriste grotesque de Guignol’s band, il incarne typiquement l’anarchisme individualiste et désespéré d’un Georges Darien, qui ne croit plus en l’humanité : « plus rien à faire avec les hommes, […] ce qui leur plaît dans Marx, […] c’est le géant d’orgueil, quelque chose comme Victor Hugo mais alors en youpin, un romantique délirant avec des chiffres et des précisions10. » Borokrom milite seul et ne croit plus qu’à la propagande par le fait ; il regrette plus loin de ne pas être allé au martyr avec les indépendantistes du Sinn Féin, « des terroristes vrais de vrais ». Onomastique célinienne oblige, le mouvement est rebaptisé significativement « Sinn-Finn »11 : car il n’y a pas de fin de l’histoire, pas de fin à la violence guerrière, et le militantisme progressiste n’est qu’une manière de conjurer l’angoisse de l’infini, en « mont[ant] sur les estrades, avec les autres, roter [s]on néant12 ».

L’autre progressiste libertaire du roman, le docteur Yugenbitz, ne convertit pas davantage Ferdinand. Saoulé de journaux du monde entier et de discussions sur les motions et les congrès, comme Borokrom et comme tous « les mecs du progrès », Yugenbitz veut « remédier à la misère du monde par le grand côté » — au lieu d’affronter l’humanité qui souffre sous ses yeux. « Crever sur les barricades c’est pas tout à fait être courageux »13 : le pauvre docteur n’est pas taillé pour affronter la mort d’un enfant (Peter, petit patient pauvre qui rappelle le Bébert du Voyage).

Au lieu d’évoquer la vague notion d’anarchisme de droite, Londres permet au contraire de voir que Céline identifie fort bien le courant anarchiste de son époque, avec ses controverses et ses revendications, et qu’il entreprend d’en démonter le fond et la faiblesse trop humaine. Dans cette perspective désabusée, la solidarité entre paumés n’est jamais que subie : « On était dans la fraternité jusqu’au cou14. »

Plus d’patrons

Il est un point toutefois que Ferdinand partage avec les libertaires, c’est la haine des patrons et de la basse obéissance (présente déjà dans le Voyage puis dans Mort à crédit) :

« Des boulots réguliers j’en avais dégusté moi jusqu’au fiel, et des bien emmerdants, qu’abrutissent l’homme jusqu’au goulot. J’en voulais plus, je parle des boulots comme avant guerre, à l’admiration du patron canaille, voleur et con15. »

« faudrait alors, paix revenue comme on dit, que je me retape un, dix, vingt bas boulots, […] dans l’oubliette d’un autre vaseux bien féroce, bien riche, bien sournois, un patron quoi. Faudrait que je reprenne le respect des nouvelles triques […] à lécher le con bien puant d’où pendent nos petits salaires16 »

Mais les deux échappatoires à l’exploitation qui s’offrent dans le récit ne sont ni collectives ni émancipatrices. Londres est d’une part le roman de la vocation médicale, inspirée à Ferdinand par le docteur Yugenbitz. Celui-ci est un médecin des pauvres — élément crucial de la posture de Céline. La vocation de Ferdinand est ainsi une tentation de l’altruisme : « Ça m’attirait comme la lumière décidément le coup d’aller soigner des gens, […] de voir comment il faisait pour leur faire du bien17. » Yugenbitz est lui-même un médecin pauvre, mais il a « bien de la latitude dans son destin […], son diplôme donne tant de privilèges admirables. Y en a encore très bas des privilèges18. » Outre le désir de secourir, la médecine représente une ascension sociale et une émancipation individuelle, elle permet de devenir son propre patron quand on ne croit plus à la fin de l’exploitation. L’altruisme médical prend d’ailleurs volontiers une figure invasive, comme dans ce passage où la bande de Ferdinand se jette sur Borokrom pour lui arracher des dents : « Deux molaires qu’il a au fond toutes pourries. Ça m’intéresse moi, ça me passionne. Je veux qu’on le soulage. C’est ma manie19. » Curiosité avide pour la pourriture, désir de soigner l’humanité en fouillant le fond de sa chair, même à son corps défendant : toute l’éthique médicale et romanesque de Céline se résume dans cette opération20.

D’autre part, Londres est un roman du « milieu », des bas fonds, des voyous qui refusent de travailler de façon conventionnelle à la manière des « caves », et préfèrent vivre de trafics et de proxénétisme : on ne dépend plus d’un patron quand on vit de l’argent des femmes. La deuxième partie du livre tourne même au roman noir en huis-clos : de crainte d’être repérés par la police, expulsés ou renvoyés au front, les personnages s’enferment à la Leicester Pension, tenue par le maquereau Cantaloup. Cette deuxième partie statique n’est sans doute pas la plus réussie du livre, malgré sa crudité sordide. Elle révèle cependant un élément de la poétique célinienne : la loi du milieu, c’est la loi du silence. Interdit de « donner » (dénoncer) ses amis, de se « mettre à table ». Or, cette loi du silence prend une dimension qui dépasse largement l’univers interlope. Elle devient rapport au monde, préfigurant le silence dans lequel se mure le héros de Mort à crédit quand il arrive lui-même en Angleterre.

Ferdinand garde encore le silence face aux charmes du printemps anglais : « Je savais me taire. On peut être fou déjà et savoir se tenir devant le monde. En ce joli parc exubérant d’ardeurs nouvelles, je me sentais inquiété et prêt aux indécences. » Le silence devient une résistance à l’abandon lyrique : « Ferdinand, tu ramollis, t’es déjà bien hypothéqué si tu donnes au printemps à cause des jonquilles et des pinsons. »21 Donner au printemps, donner ses amis, tout ça relève de la même trahison et du même manque de tenue. Jean-Pierre Richard, dans son étude intitulée Nausée de Céline, avait admirablement souligné l’angoisse du ramollissement et de la flaccidité de l’être qui hante l’œuvre célinienne. Cette angoisse prend dans Londres une tournure tout à fait bouleversante à l’évocation de la drogue, qui en a fait « foirer » tant d’autres « qui s’aidaient avec dans le milieu, dans les moments les plus difficiles, à froid, il faut du courage qu’on a pas ». Ferdinand dit simplement : « J’ai pas fait. C’est pour ça que je suis encore capable de taper dans la page vingt ans après, comme on dit. »22 Le contraste entre l’ascèse modeste de l’écrivain compatissant et le moralisme anti-alcoolique du pamphlétaire23 (complètement aligné sur les discours anti-congés payés de Vichy expliquant la défaite de 1940 par la consommation immodérée de pastis des Français) est ici appréciable.

En somme, Londres n’a rien de la « petite halte anglaise, pour la rigolade et l’oubli » que Céline se promettait en 1930, où tout devait « se termine[r] en théâtre, en bouffonnerie »24. Cette direction farcesque, il ne l’emprunte qu’avec Guignol’s band, rédigé à une période où il disposait encore du manuscrit. Le choix de reprendre l’histoire de fond en comble tient peut-être à l’échec du programme initial non tenu : Londres est encore un roman de l’angoisse — jusque dans son style parfois25 — et de la traque, mot qui revient de façon obsessionnelle. Il ne manque pourtant pas d’échappées et d’infinis : le désir de soigner, la féerie, l’amour pour Angèle, la soif d’instruction. Autant de transcendances possibles, dont systématiquement Céline se détourne, convaincu d’avance de l’indignité humaine.

Sources

- La première partie de Guignol’s band a paru en 1944. Une seconde partie intitulée Le Pont de Londres a été reconstituée et publiée après la mort de Céline à partir de ses manuscrits. La synopsis d’un Guignol’s band III présente de nombreuses similitudes avec la troisième partie de Londres.

- Voir l’article de Pierre Benetti et Tiphaine Samoyault, « Comment peut-on lire Céline aujourd’hui ? », https://www.en-attendant-nadeau.fr/2022/05/05/guerre-lire-celine/ et celui de Giulia Mela et Pierluigi Pellini, « Genèse d’un best-seller. Quelques hypothèses sur un prétendu ‘roman inédit’ de Louis-Ferdinand Céline », http://www.item.ens.fr/guerre.

- Voir Jérôme Meizoz, « “Céline” après coup », https://legrandcontinent.eu/fr/2022/06/05/celine-apres-coup/.

- Préface p. 14.

- Préface p. 17.

- Préface p. 49.

- « Trafic des plus belles, des plus désirables petites Aryennes bien suceuses, bien dociles, bien sélectionnées, par les khédives négrites juifs d’Hollywood » (Louis-Ferdinand Céline, Bagatelles pour un massacre, Paris, Denoël, 1937, p. 223).

- Marie-Christine Bellosta, Céline ou L’art de la contradiction : lecture de Voyage au bout de la nuit, Paris, Presses universitaires de France, 1990.

- Londres, p. 83.

- Londres, p. 84.

- Londres, p. 245.

- Londres, p. 86.

- Londres, p. 179

- Londres, p. 147.

- Londres, p. 54.

- Londres, p. 167.

- Londres, p. 155.

- Londres, p. 167

- Londres, p. 228

- L’étude de Marie-Christine Bellosta citée plus haut rappelle aussi toutes les ambivalences du Dr Destouches, partisan de politiques sanitaires susceptibles d’éradiquer la misère, mais dans l’intérêt du patronat (voir p. 279-280).

- Londres, p. 422.

- Londres, p. 416-417.

- Dès ses premiers pamphlets, on lit des phrases comme : « Je sais moi, ce qu’il a besoin le peuple, c’est pas d’une Révolution, c’est pas de dix Révolutions… Ce qu’il a besoin, c’est qu’on le foute pendant dix ans au silence et à l’eau ! qu’il dégorge tout le trop d’alcool qu’il a bu depuis 93 et les mots qu’il a entendus… » (Louis-Ferdinand Céline, Bagatelles pour un massacre, op. cit., p. 87-88). Céline (mais aussi Brasillach, Rebatet, Morand, etc.) est ici totalement en phase avec le discours anti-Front populaire et congés payés (dont l’alcool n’est qu’une métonymie), annonçant aussi la propagande anti-alcoolique de Vichy qui met la défait de 1940 sur le compte du pastis.

- Lettres à Joseph Garcin du 18 juin 1930 et du 18 juillet 1931, citées dans la notice (Louis-Ferdinand Céline, Romans, H. Godard (éd.), Paris, Gallimard, 1988, t. III, p. 946).

- Certaines phrases semblent une tentative pour aller plus loin que le Voyage dans l’emballement de la diction, sans aller encore jusqu’à la fragmentation de Mort à crédit, comme ici avec ces complétives en cascade : « Ça s’est pas mal passé non plus pour la rentrée à Leicester Street mais quand même j’avais dans l’idée que c’était si facilement survenu tout ça et qu’on avait rencontré personne en route et que la mère Council avait pas tiqué et qu’on l’avait foutu à l’eau le zouave si doucement et que la rivière avait passé sur l’événement si gentiment que c’était presque pas arrivé du tout. »