Gliwice : biographie d’une ville

Grâce à la mémoire de son lieu de naissance (une ville industrielle inesthétique de la Silésie), l’auteur est capable de voir que la beauté d’aujourd’hui abolit un monde qui n’est pas beau, transforme l’ordinaire en laideur et la médiocrité en échec. Annule ce qui semble être important.

Que reste-t-il après une telle leçon de méfiance ?

Krzysztof Siwczyk (né en 1977 à Gliwice, en Silésie), a publié une dizaine de recueils de poésie depuis le tout premier, intitulé Dzikie dzieci (Enfants sauvages) en 1995 ; le livre est très bien accueilli et reçoit deux prix littéraires. En marge de ses publications de poèmes, on a pu apprécier d’autres formes de son activité artistique : en 1999, Siwczyk tient le rôle éponyme dans le film Wojaczek de Lech Majewski1, incarnant l’un des meilleurs poètes polonais d’après-guerre, mort de manière tragique (il s’est suicidé à 26 ans), une sorte de Rimbaud polonais. Puis aux poèmes s’ajoutent des chroniques et des textes critiques.

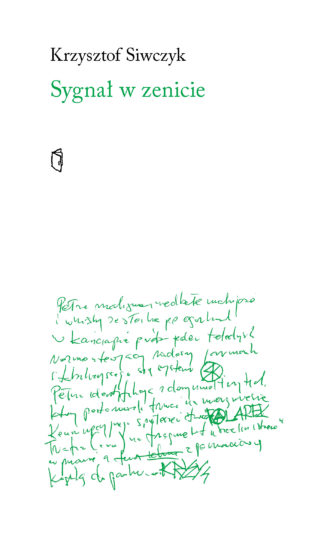

Sa dernière œuvre, Sygnał w zenicie (Signal au zénith), est en prose. L’auteur a décidé de se servir de cette forme pour décrire sa vie. Décrire, voir et comprendre.

Cependant, au lieu d’une autobiographie nous obtenons la biographie d’une ville – en l’occurrence celle de Gliwice, une ville de Silésie fortement industrialisée –, d’une génération et des formes sociales de la sensibilité. Le livre a une composition chronologique mais ne comporte pas de trame cohérente. Un volume peu épais mais d’une certaine densité, obtenue grâce à l’accumulation des faits réels. En simplifiant, on pourrait dire que ce livre est un journal, tenu sous la forme d’annales. La composition est très stricte : une entrée par année, tous les ans. Le livre commence par cette phrase : « Lorsqu’il marche dans la rue la plus emblématique de la ville, il a dix ans. » (p. 7) Puis le héros a 11, 12, 13 ans, jusqu’à la dernière phrase : « Lorsqu’il marche dans la rue la plus emblématique de la ville, il a quarante et un an. » (p. 87)

L’auteur, comme arraché au contexte, fait de sa personne l’objet de ses observations. Il décrit sa vie – à partir de l’adolescence jusqu’à la jeune quarantaine – dans une narration à la troisième personne. Cette démarche de détachement, rappelant parfois le jeu des pronoms utilisé par Annie Ernaux dans son livre Les Années, sert à construire une distance qui avoisine l’indifférence. Siwczyk ne mentionne ses succès (plusieurs prix importants, prestige, notoriété publique) qu’en passant, plaçant le travail poétique, la publication de ses recueils successifs en marge de la narration. Par exemple, en évoquant son célèbre rôle dans le film Wojaczek, il écrit : « il avance d’un pas léger, les poches pleines de billets qu’il a gagnés grâce à un labeur honnête de la cellulose. » (p. 38) Rien de plus.

De quoi parle alors ce livre s’il ne s’agit pas d’une autobiographie ? Il semblerait qu’il touche avant tout à la question de l’esthétique comme forme de résistance. D’abord la résistance à la laideur du socialisme des années 1970 et 1980. Puis, la résistance se tourne contre ce qui est beau. C’est la langue qui constitue l’outil de la résistance : une langue construite par l’auteur à l’aide du mélange de styles, de déformations de citations célèbres, de coupures de mots. C’est une langue qui se situe quelque part à la lisière entre la poésie et la prose, une langue qui décrit le monde et en même temps persécute sans pitié ces mots qui ont tendance à voiler le monde.

La tactique linguistique de Siwczyk sert parfaitement la représentation de la sphère de la réalité qui l’intéresse au premier chef, celle des apparences et des sonorités. Parmi les paysages acoustiques et urbains qui changent, il choisit surtout le contrepied esthétique : dans les années 1970 et 1980, se sont les paysages de la laideur urbaine, puis, après 1989, à l’époque de la transformation politique, l’auteur scrute l’esthétique de la beauté pour les masses (publicités, films, emballages) et l’oppose à ce qui est délibérément peu soigné, laid ou disgracieux. Sur les pages du livre, nous avons donc des groupes et styles de musique qui s’inscrivent dans les versions successives de la musique off : punk, postpunk, punkrock… C’est à ces styles-là que Siwczyk doit une leçon essentielle de méfiance vis-à-vis du monde : l’apprentissage d’un regard attentif et critique sur l’esthétique de la réalité. Grâce à la méfiance, mais aussi grâce à la mémoire de son lieu de naissance (une ville industrielle inesthétique de la Silésie), l’auteur est capable de voir que la beauté d’aujourd’hui abolit un monde qui n’est pas beau, transforme l’ordinaire en laideur et la médiocrité en échec. Annule ce qui semble être important.

Que reste-t-il après une telle leçon de méfiance ? Quelle esthétique et quelle position est choisie par Siwczyk ? On pourrait l’appeler la fidélité à ce qui est sans importance, à la futilité. Dans ce qui est futile du point de vue mainstream, il y a le quotidien (la famille, l’éducation d’un enfant, les lieux sociaux) et la mort (le faire-part de décès d’un chanteur de rock célèbre clôt le livre).

Pour que ce soit clair : le choix de la fidélité à la futilité exige un signal musical et poétique fort, monté à fond. Au zénith.

Extraits choisis :

Lorsqu’il marche dans la rue la plus emblématique de la ville, il a dix ans. Dans chaque vitrine, il surprend son reflet flou. Dans la plupart des vitrines, il n’y a rien, quelques pantoufles éparses […], un crépi humide, s’effritant peu à peu, balayé par l’ouvrière servile du système qui tombe en ruine. […] Il n’est encore personne d’autre, personne ne s’installe encore dans son for intérieur. Il copie sur la cassette 60’ de son magnéto Malheur, malheur, malheur2. Il s’ancre de plus en plus dans les racines de la révolte, ne comprend rien mais commence à deviner, commence à bander, quoique mollement, il veut être un autre rouage de la réalité, mais en attendant, à la place d’un bracelet clouté en cuir, il porte à son poignet la montre musicale de sa première communion, amasse des marks et des dollars pour ses achats dans les magasins à devises « Pewex ». (p. 7-8)

Lorsqu’il marche dans la rue la plus emblématique de la ville, il a onze ans. Deux infinis dressés à la verticale dans l’organisation des dates. […] Il s’installe sous les arcades, tout timide parmi les radicaux de la deuxième ou troisième vague des punks. […] Le monde sonne comme des cordes qui se rompent et frappent le manche dur de la guitare. Il veut faire la même chose mais ne comprend pas pourquoi le faire. (p. 9)

Lorsqu’il marche dans la rue la plus emblématique de la ville, il a dix-sept ans. Les Camel irritent sa gorge mais il allume cigarette sur cigarette, tout le long de la rue pour qu’on le voie. […] Les autochtones ont déjà dans le sang le premier McDonald’s, alors que deux ans auparavant, avec son pot Szczur, il injectait de l’acide formique dans les dossiers moelleux des chaises pour manifester sa révolte contre la colonisation de la chaîne des bars bon marchés Bar Mleczny par des royal with cheese. Vraie pulpe de fiction, pulpe de pensées. Il essaie de se dégourdir les jambes, ankylosées par la danse au-dessus du cadavre sacré du grunge. Tous, sans exception, écoutent désormais Nevermind. (p. 16)

Lorsqu’il marche dans la rue la plus emblématique de la ville, il a dix-huit ans. Sérieux, mis sur son trente-et-un, il va vers les bureaux des technologies potentiellement nouvelles. Les ascenseurs ont changé : les boutons brûlés ont été remplacés par d’extravagantes diodes en alu, l’Occident dans toute sa splendeur, il suffit de tendre la main. La vue sur la ville comprend des champs en friche qui seront bientôt dévorés par les bulldozers des développeurs. […] Un copain lui demande combien il a déjà écrit de ce qu’il compte mettre dans son recueil. […] Le djinn sort du recueil, le secret de l’écriture s’évapore, il prend conscience de ses défauts. (p. 28)

Lorsqu’il marche dans la rue la plus emblématique de la ville, il a quarante ans. Il a connu un petit triomphe à Gdynia. […] Il marche avec sa fille le long du boulevard ; dans le port, elle s’émerveille devant le bateau « Cadeau de la Poméranie » (Dar Pomorza). Il lui explique qu’avant tout s’appelait cadeau, aujourd’hui tout devrait s’appeler dette. (p. 84)