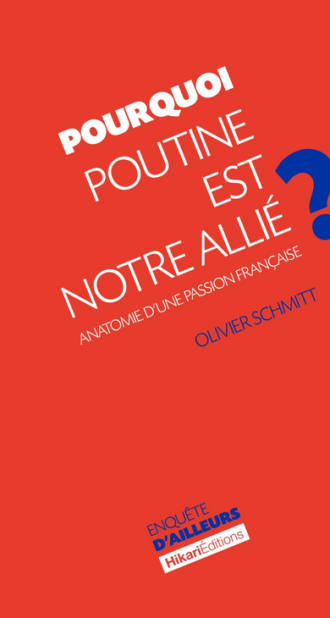

« Le régime russe a mis en œuvre une approche de corruption ciblée », une conversation avec Olivier Schmitt

« Lorsque l'on voit ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, je pense que l'on peut clairement dire que la Russie a perdu la bataille du récit ». Olivier Schmitt étudie la fascination que certains courants politiques français ont développé pour Vladimir Poutine et les stratégies d'influence à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie.

Vous montrez que pour certains courants politiques français, Poutine est un « vrai » et un « grand dirigeant ». N’a-t-on pas assisté, dans les derniers jours, à une remise en cause de cette vision du fait de ses discours révisionnistes ? Cette position n’est plus tenable aujourd’hui, du fait de l’attaque et du discours de révision totalement exubérant de Poutine ?

Il me semble que le mythe du grand dirigeant est lié à une fascination pour les chefs dérivant partiellement du fonctionnement de la Ve République, qui personnalise très fortement l’incarnation du pouvoir. De ce point de vue, il y a eu chez certains courants politiques l’idée de faire de Poutine le De Gaulle russe. Il y avait une période où Massoud était le De Gaulle afghan : les courants politiques qui sont fascinés par la dimension d’incarnation de l’autorité cherchent toujours un De Gaulle quelque part.

Est-ce que l’invasion a changé cette perception ? Il y a une partie des courants politiques qui sont mal à l’aise car ils sont à la fois forcés de condamner ce qui est clairement une agression et, en même temps, se maintient l’idée consistant à affirmer que cette agression a été faite dans l’intérêt de la Russie. En dépit de cette agression inacceptable, il reste pour certains un chef qui a permis de « remettre le pays en ordre après la décennie des années 1990 », de faire en sorte que la Russie soit respectée après Boris Eltsine qui, notamment en arrivant ivre à certaines conférences de presse, s’était humilié et avait humilié l’État qu’il représentait.

Tout ce substrat qui permet de dire que M. Poutine est un grand chef car il a remis la Russie en ordre n’a pas disparu du jour au lendemain. Il y a toujours cette idée de dire qu’il a « peut-être » fait une erreur, ou alors qu’il aurait brutalement changé, mais le substrat du discours se maintient. Je n’ai d’ailleurs pas vu, de la part de ces courants politiques, de condamnation explicite disant par exemple que l’invasion est une preuve de la nécessité du départ de M. Poutine après un trop long règne. J’ai vu des critiques disant que c’était une mauvaise chose à faire mais sans nécessairement remettre en cause ses propres compétences en tant que chef d’État.

Dans le contexte actuel, il est inaudible de dire que M. Poutine est un grand chef. L’argument est donc passé au second plan, mais je ne suis pas certain qu’il ait entièrement disparu et qu’il ne soit pas mobilisable dans le futur si Vladimir Poutine décide de faire une offre de cessez-le-feu et de paix : certains courants politiques pourraient s’en saisir pour réaffirmer que c’est un « vrai dirigeant ».

Pour vous, il faut d’abord comprendre l’antilibéralisme qui anime une partie de la classe politique française pour étudier l’admiration que certains (et certaines) ont pour Poutine. Pouvez-vous revenir là-dessus ?

Je pense qu’il y a une forme de contradiction entre la politique libérale et le culte des « grands chefs ». La politique libérale est une politique de compromis, car le libéralisme réside dans la protection des minorités. Il s’agit d’accepter que la minorité, si elle devient la majorité, puisse un jour accéder au pouvoir, et s’assurer que ses propres intérêts fondamentaux soient respectés. Il y a un substrat commun de droits fondamentaux qui doivent être respectés. Cette idée du compromis nécessaire est à mon avis en contradiction avec une tradition plus monarchique qui imagine l’incarnation de la nation en un individu et que l’on retrouve par exemple dans l’idée gaullienne de la rencontre entre un candidat et le peuple. Ce n’est pas un hasard si nous sommes fascinés par Napoléon.

Je pense que cette contradiction entre la démocratisation et l’admiration pour les grands dirigeants est liée fondamentalement à ce que Nicolas Roussellier a montré, à savoir le fait que la place centrale de l’exécutif en France a conduit à une libéralisation seulement partielle de notre régime politique. Ce n’est pas un hasard si nous avons un exécutif très fort et des gens qui veulent incarner cet exécutif. Il y a une tradition de la place de l’exécutif en France et de la libéralisation inachevée dans notre pays. Je pense qu’une grande partie de la frustration politique qui existe aujourd’hui vient d’ailleurs de cette recherche du grand homme qui pourra incarner la nation. Comme l’exécutif est fort, il promet beaucoup, mais étant donné la complexité d’une société de 67 millions d’habitants, il déçoit beaucoup en même temps.

Tout ce substrat qui permet de dire que M. Poutine est un grand chef car il a remis la Russie en ordre n’a pas disparu du jour au lendemain.

olivier schmitt

De plus, notre système politique donne tous les pouvoirs à quelqu’un qui se qualifie au second tour avec 25 % des voix. Comme il y a un alignement du Parlement et de l’exécutif du fait de la convergence des calendriers électoraux, le vainqueur de l’élection va finalement remporter tous les pouvoirs. Mais 75 % ou 70 % de l’électorat n’en voulait pas à l’origine, ce qui ne peut que conduire à des frustrations. Je pense que c’est très différent de systèmes qui forcent au compromis comme en Allemagne ou au Danemark, où il y a cette nécessité d’identifier des points de convergence et où le compromis est gage de professionnalisme. Notre système est en fait une prime au déclaratoire : celui qui promet le plus a le plus de chance d’être élu mais également de décevoir.

Cette admiration s’est également développée du fait du storytelling poutinien : le dirigeant russe aurait mis fin à la corruption de l’oligarchie. En réalité, Poutine arrive au pouvoir pour protéger une partie de cette oligarchie, à savoir la famille Eltsine.

L’arrivée au pouvoir de M. Poutine est un accord avec la famille Eltsine pour s’assurer de sa sécurité et de son bien-être en cas de changement de pouvoir. M. Poutine va ensuite organiser le régime de telle manière qu’il va devenir le point d’arbitrage de tous les intérêts contradictoires. Effectivement, dans les années 1990, les oligarques qui émergent se font la guerre car ils sont en compétition pour la captation des ressources de l’État. Aujourd’hui, ce qu’a fondamentalement réussi Vladimir Poutine, c’est à se mettre en position d’arbitre de ces intérêts contradictoires : les acteurs principaux ont donc un intérêt à la stabilité car ils savent qu’ils seront servis à un moment ou à un autre.

Le détournement des ressources est au cœur de la nature du régime : l’obtention d’une rente à partir des ressources de l’État est au centre des stratégies des acteurs. À partir du moment où le but est d’obtenir une rente de situation, M. Poutine a été particulièrement habile en se positionnant comme celui qui attribue les rentes. C’est un peu le parrain d’une famille mafieuse. Il est vrai qu’il n’y a plus les affrontements qu’il y avait dans les années 1990. Ceux qui n’ont pas voulu se mettre au pas se sont exilés, l’ont été ou ont été assassinés, et les autres ont rejoint les rangs. Beaucoup ont en effet bien compris qu’il y avait un intérêt mutuel à stabiliser la situation car le désordre était mauvais pour les affaires et, en même temps, ils savaient que tous avaient une part dans le nouveau régime.

L’arrivée de M. Poutine n’a donc pas du tout été une opération de transparence de la vie financière et politique russe.

Vous critiquez également l’argumentaire de la proximité des valeurs : la mise en avant d’une « culture commune » ne tient pas selon vous, et la construction des valeurs russes depuis quelques décennies s’est en réalité construite contre l’Occident, et depuis des siècles en parallèle.

Il y a deux dimensions. D’abord, en Russie, il y a toujours eu un débat entre les européanistes et les slavophiles, entre ceux qui considèrent que la Russie devrait être une entité européenne, qu’elle devrait adopter une forme de trajectoire de convergence vis-à-vis des grandes puissances européennes et ceux qui considèrent au contraire qu’il y a une forme d’exceptionnalisme russe fondé sur une identité slave orthodoxe qui la sépare du reste de la chrétienté et du reste de l’Europe.

Depuis une quinzaine d’années, on voit réapparaître la domination d’un discours slavophile, d’exceptionnalisme russe. Ce courant slavophile considère que la Russie est constamment agressée par l’Occident : le discours du patriarche de l’Église orthodoxe est très explicite là-dessus et est tout à fait dans la ligne de ce discours. Il y a donc un premier aspect qui consiste à dire que ceux qui dominent aujourd’hui culturellement et idéologiquement parmi les cercles de décisions sont ceux qui considèrent que la Russie est attaquée par l’Occident, qu’elle doit se défendre et, de toute façon, qu’elle est séparée de l’Occident. Nous pouvons donc invoquer toutes les valeurs que nous voulons, eux ne les reconnaissent pas, ils ne reconnaissent aucune convergence.

Depuis une quinzaine d’années, on voit réapparaître la domination d’un discours slavophile, d’exceptionnalisme russe.

olivier schmitt

Le deuxième aspect est un argument de logique : je ne vois pas en quoi le fait que la Russie soit une grande civilisation, ce que personne ne nie, devrait déterminer des comportements politiques. À partir de cet argument, nous devrions immédiatement nous allier avec la Chine, l’Iran … : on peut trouver tous les arguments que l’on veut pour s’allier avec n’importe quel pays si l’on considère qu’il y a une grande culture derrière. Mais on entend cet argument spécifiquement pour la Russie car il y a, je pense, une sorte de fascination pour les clichés de la Russie romantique, les dômes de cathédrales dorées sous la neige, l’ « âme slave », l’ « âme romantique russe ». Or, il n’y a aucune raison d’en tirer une quelconque conséquence politique.

Qu’en est-il des réseaux de financements de certains partis politiques français par la Russie ?

Très clairement, le régime russe a mis en œuvre une approche de corruption ciblée. Même si l’attitude de Gerhard Schröder et François Fillon n’est pas pénalement condamnable, il y a eu une volonté du régime politique russe de se garantir les faveurs de responsables politiques européens ou d’anciens responsables politiques européens de haut niveau pour s’assurer d’une forme de complaisance. Là-dessus, notre principale vulnérabilité est notre cupidité. L’appât du gain a été une motivation assez forte pour un ensemble de gens et la Russie était prête à payer. Il y a cette dimension de corruption stratégique.

Il y a eu un financement par la Russie de plusieurs partis d’extrême-droite depuis une dizaine d’années, ce qui correspond à l’entretien de réseaux qui leur sont idéologiquement favorables, et cela contribue à augmenter les tensions dans les pays européens, contribuant à affaiblir la résilience des pays européens. Ceci est de toute façon bénéfique pour la Russie, qui préfère une Europe fragmentée et faible plutôt qu’une Europe unie et cohérente. Cela ne veut pas dire que cela a très bien marché. Il y a eu des succès électoraux clairs de l’extrême droite mais le retour sur investissement n’a pas forcément été toujours là lorsque l’on voit les réactions d’un certain nombre de partis en Europe aujourd’hui.

Le deuxième aspect, c’est que ce n’est pas la Russie qui a fait émerger cette extrême droite transnationale, il y avait une demande politique qui préexistait, qui a été saisie par des acteurs politiques, et ce n’est pas la Russie qui crée des marionnettes qu’elle pourrait ensuite instrumentaliser. Ils ont décidé de les appuyer car cela allait dans leur sens, mais c’était préexistant. C’est une tactique assez classique d’identifier des influenceurs qui permettent de porter leur voix. Ils le font de manière assez systématique : des articles sont sortis dans le JDD sur le fait qu’Eric Zemmour, dès 2015, avait été identifié comme quelqu’un qu’il était bien de sensibiliser aux intérêts russes, et certains membres de l’entourage de M. Zemmour, sont eux-mêmes très proches d’un certain nombre de réseaux russes. Tout cela se construit sur le temps, c’est une réalité. Ensuite, est-ce que cela a eu des conséquences politiques ? Oui, partiellement. Mais ce n’est pas quelque chose qui détermine le contexte politique d’un pays.

Vous mettez en évidence l’importance de ce que vous appelez les « technologues politiques ». Pourriez-vous revenir sur leur rôle à l’intérieur de la Russie ?

Les technologues politiques étaient orientés vers la politique intérieure russe, et leur objectif a été de créer un régime qui donne les apparences de la compétition politique tout en s’assurant des résultats finaux. C’est tout le principe de l’opposition contrôlée. Le parti communiste en Russie fait par exemple partie de l’opposition contrôlée : on tolère qu’ils existent mais ils sont eux-mêmes inclus dans le fonctionnement du régime. De même, la création de Russie Unie a permis d’assimiler un certain nombre de courants qui jusque-là étaient dans l’opposition à M. Eltsine et qui sont devenus membres de l’appareil. Le but était de simuler des débats politiques, des affrontements politiques tout en s’assurant du résultat derrière, c’est-à-dire que les mêmes personnes retournent au même poste.

Le régime russe a mis en œuvre une approche de corruption ciblée.

olivier schmitt

Cela relève d’un très fort cynisme de la part de ces gens qui consiste à dire que tout cela n’est qu’un théâtre d’ombres où tout est interchangeable et où l’on peut faire croire aux gens ce que l’on veut. Je pense que cette mentalité s’est traduite ensuite à la fois dans le rapport à la communication stratégique extérieure de la Russie, mais aussi le rapport à la manière dont ils percevaient les actions des Occidentaux. Ils ont eu tendance à interpréter les actions, par exemple de coopérations culturelles et économiques des pays occidentaux dans un angle hostile, en l’interprétant comme faisant partie d’une guerre générale de l’information qui était menée contre la Russie, car eux-mêmes considéraient que toute information était manipulable.

À l’extérieur, un jeu d’influence est également mené par la Russie, notamment par le biais d’une chaîne dont beaucoup parlent, Russia Today. Vers quel type de public se dirige cette chaîne, et quelle est son influence ?

Je pense que pour certains, il y a une vraie difficulté à saisir que CNN, France 24 ou la BBC, ne sont pas aux ordres des États-Unis, de la France ou du Royaume-Uni, et que quand ces médias critiquent la Russie, ils le font au nom de la liberté journalistique et pas sur ordre de leur gouvernement. Une partie des élites russes pensent que lorsque nous avançons ce genre d’arguments, nous mentons, que tout cela est réellement organisé. Cette forme de cynisme dont je parlais précédemment s’est aussi traduite par une réaction d’autodéfense face à ce qu’ils percevaient nécessairement comme une agression.

De ce fait, eux-mêmes se sont dit qu’ils allaient devenir agressifs vis-à-vis de l’extérieur et notamment à la suite de la guerre en Géorgie en 2008 où ils ont eu l’impression qu’ils avaient perdu la bataille de l’opinion. Margarita Simonian, la directrice de Russia Today, en 2011, disait que le but de RT était de créer des audiences ayant l’habitude de les consulter afin, en cas de besoin, d’utiliser ces audiences à leur profit. C’était explicite dans la mission de RT : ce n’est pas une chaîne comme les autres. Cette approche de la constitution d’audiences favorables est ce qui a guidé les médias extérieurs russes. Est-ce couronné de succès ? Lorsque l’on voit ce qui se passe en Ukraine aujourd’hui, je pense que l’on peut clairement dire que la Russie a perdu la bataille du récit, notamment parce qu’ils ont essayé d’imposer plusieurs récits qui étaient apparemment contradictoires entre les justifications internes et extérieures. Mais les réseaux de transmission ont quand même essayé de reprendre les arguments mis en avant par le pouvoir russe.

Pour certains, il y a une vraie difficulté à saisir que CNN, France 24 ou la BBC, ne sont pas aux ordres des États-Unis, de la France ou du Royaume-Uni.

olivier schmitt

Il est difficile de mesurer l’impact. J’ai tendance à penser que concernant l’Ukraine, il a été relativement limité, mais il y a quand même une partie non négligeable de la population qui a adopté une forme de nihilisme épistémologique, qui considère que tout se vaut, que tout n’est que messages, que la communication du gouvernement est forcément orientée et que c’est un mensonge, et qu’il faut donc aller chercher ailleurs des sources d’informations véritables. Il y a une vraie partie de l’électorat qui est en rupture épistémologique là-dessus, aussi parce que nous vivons dans une période où les postures rebelles sont valorisées. Il est aujourd’hui très valorisant d’être anticonformiste sur tous les sujets. Si on affirme que l’on s’oppose à la pensée unique, quelle qu’elle soit, c’est valorisé. Il y a donc une incitation à se positionner sous cette forme de posture anticonformiste, et très clairement, les médias russes ont voulu jouer dessus. Lorsque RT a pour slogan « Question more », c’est parce qu’il s’agit de tout remettre en cause. Il n’y a plus de possibilité d’un accord commun sur un certain nombre de faits et de valeurs fondamentales.

Revenons sur le discours de Poutine, qui a mis en avant l’imaginaire d’une Ukraine « nazie » qu’il faudrait dès lors « dénazifier ». Ces éléments ne sont en réalité pas nouveaux dans les campagnes de propagande du Kremlin.

Cet imaginaire est lié à une réhabilitation de la « Grande Guerre patriotique » qu’est la Seconde Guerre mondiale dans la mémoire collective en Russie depuis une quinzaine d’années. Cette réhabilitation consiste à mettre en avant le fait que la Russie est héritière de l’URSS et est le pays antifasciste par excellence parce que ce sont eux qui ont vaincu l’Allemagne nazie. C’est aussi pour cela que les débats scientifiques sur qui sont les vrais vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale sont vus comme une atteinte à l’image du pays.

De ce fait, à partir du moment où les Russes sont les antifascistes, il y a un intérêt structurel à représenter les adversaires comme des nazis potentiels. Cela joue en plus sur les relations complexes entre la Russie et l’Ukraine, avec la figure de Stepan Bandera qui avait, par nationalisme ukrainien, décidé de faire un pacte avec le diable, un pacte avec l’Allemagne nazie pour obtenir une Ukraine indépendante. Ils peuvent donc jouer sur un fait historique avéré pour affirmer que Bandera était du côté des nazis. La conséquence qu’ils en tirent est que les Ukrainiens qui se réclament de Bandera sont des nazis, alors que la plupart d’entre eux le font par nationalisme ukrainien et pas par une adhésion idéologique néonazie quelconque.

Il y a aussi un avantage, qui est que si l’on renvoie les Ukrainiens à la participation au génocide ou en les traitant de nazis, cela permet d’annuler la critique que font les Ukrainiens qui est l’Holodomor, le fait que l’URSS avait organisé un génocide par la faim en Ukraine. Les Russes ont donc beau jeu de rejeter l’Holodomor pour affirmer que les nazis sont les Ukrainiens. Cela permet d’annuler rhétoriquement l’argument de l’Holodomor dans les relations russo-ukrainiennes.

Il y a cette double dimension de capitalisation de regain de la Grande Guerre patriotique en Russie depuis une quinzaine d’années et cela permet rhétoriquement d’annuler les réclamations ukrainiennes.

Cet imaginaire est paradoxal compte tenu de la réhabilitation par Poutine du pacte Molotov-Ribbentrop, tandis que l’extrême-droite défile le 9 mai.

Le récit poutinien essaye de jouer sur les deux tableaux : une histoire rouge de la Russie, qui accepte l’héritage de l’URSS, considérant que Moscou n’a jamais été aussi puissante que sous l’URSS, et une histoire blanche, pour ceux qui regrettent l’assassinat du tsar et qui sont en fait portés par les individus autour de Konstantin Malofeev et par certains courants de l’Église orthodoxe. Jusque-là, le régime équilibrait ces deux récits de l’histoire russe car c’étaient des groupes d’intérêts différents qu’il s’agissait d’équilibrer et de satisfaire à parts égales.

À partir du moment où les Russes sont les antifascistes, il y a un intérêt structurel à représenter les adversaires comme des nazis potentiels.

olivier schmitt

Dans cette histoire blanche de la Russie, les décisions qu’ont prises les bolchéviks étaient illégitimes car ces bolchéviks étaient russophobes. Ils n’ont donc eu d’autre objectif que d’affaiblir l’État russe, qu’il s’agit de reconstruire en annulant leurs décisions, dont la décision de Khrouchtchev de rattacher la Crimée à l’Ukraine. À chaque fois, ce sont des décisions prises par les bolchéviks qu’il s’agit de remettre en cause. Ce que j’ai trouvé très intéressant dans le discours de Poutine du 24 février est le fait que le récit blanc l’a complètement emporté sur le récit rouge.

Peut-être que cela signale une forme de victoire idéologique d’un courant sur un autre au sein du Kremlin.

Revenons sur l’encerclement supposé mené par l’OTAN contre la Russie et le terme d’ « annexion » par l’OTAN. Y a-t-il véritablement eu un encerclement, ou une volonté d’encerclement ?

D’abord, le terme d’annexion est absurde car l’OTAN ne fonctionne pas comme le pacte Varsovie et ce sont les États qui postulent volontairement pour rejoindre l’OTAN et les membres de l’OTAN qui, à l’unanimité, décident d’accepter un nouveau membre ou non. On n’est pas du tout dans l’annexion d’un territoire par la force comme le pacte de Varsovie avait été imposé à un certain nombre d’alliés. Ce n’est pas un hasard si les anciens membres du pacte de Varsovie se sont empressés de rejoindre l’OTAN dès qu’ils l’ont pu car les deux organisations ne fonctionnent pas de la même manière.

Un point très intéressant est celui de la perception russe de l’OTAN. En 1990, il y a une réunion entre James Baker et Edouard Chevardnadze, ministre des Affaires étrangères de l’Union soviétique de 1985 à 1990. Chevardnadze, qui comprend que l’URSS est en train de s’effriter, dit à Baker : « libérez vos alliés et nous libérerons les nôtres ». C’est très intéressant dans ce que cela révèle : une partie des élites russes sont intimement persuadées que l’OTAN fonctionne comme le pacte de Varsovie à son époque et que ce sont les États-Unis qui imposent tout ce qui se passe aux autres. Cela ressort des entretiens que l’on peut avoir avec certains diplomates russes, qui considèrent que les États-Unis imposent aux autres États ce qu’ils doivent faire, et ils ont dès lors une véritable incompréhension de la manière dont l’OTAN fonctionne au quotidien.

Cela rejoint l’idée du discours de l’annexion car une partie des élites russes considère que l’extension de l’OTAN est une forme d’annexion : c’est comme cela que eux réfléchissent et ils font une projection sur la manière dont fonctionne l’OTAN.

Ensuite, il y a effectivement un aspect qui est le fait que l’OTAN s’est élargi sur les territoires non seulement des anciens membres du pacte de Varsovie mais également les anciens territoires de l’URSS. Et durant toute la décennie des années 1990, les Russes ont signalé en de multiples occasions que cela ne leur plaisait pas. Mais en même temps, il y a eu, pour les Occidentaux, la double incitation d’à la fois profiter de leur victoire et la présence d’un argument moral, notamment venant de Tchécoslovaquie, de Pologne ou de Hongrie, qui consistait à dire que ces pays avaient souffert d’une occupation dont ils ne voulaient pas pendant 60 ans et que c’était maintenant à leur tour de faire leurs choix. Des personnalités comme Vaclav Havel ou Lech Walesa, moralement irréprochables, portaient un argument éthique qui était difficile d’écarter du revers de la main dans les années 1990.

Une partie des élites russes sont intimement persuadées que l’OTAN fonctionne comme le pacte de Varsovie à son époque et que ce sont les États-Unis qui imposent tout ce qui se passe aux autres.

olivier schmitt

Cependant, lorsque l’on regarde les négociations, on remarque qu’il y a toujours cette crainte de déplaire à la Russie. Notamment dans l’administration Clinton, au sein de ceux qui plaident pour l’extension de l’OTAN, il y a deux courants : ceux qui veulent étendre le plus tôt et le plus vite possible et ceux qui sont assez réticents car cela risque de déplaire à la Russie. Le compromis qui est trouvé est d’étendre l’OTAN en intégrant de nouveaux membres couverts par l’article 5 mais en même temps, un mémorandum est signé en 1997. C’est en fait un accord qui consiste à dire que l’on va créer un conseil OTAN-Russie qui va permettre d’établir un canal de discussion et qu’il n’y aura pas de nouvelle infrastructure militaire sur les territoires des membres de l’ancien pacte de Varsovie ou de l’URSS.

Tout cela est caduc en 2014, à partir du moment où il y a eu invasion de l’Ukraine, qui avait normalement une garantie de sécurité de la part de la Russie. C’est le moment où l’OTAN se rend compte que le mémorandum de 1997 est devenu obsolète et qu’il va falloir déployer des ressources militaires supplémentaires pour rassurer les pays frontaliers de la Russie, et notamment les pays baltes. C’est ce qui explique notamment la mission de rotation de bataillons dans les pays baltes. Jusque-là, nous ne l’avions jamais fait car l’OTAN se tenait à l’accord de 1997 sur le fait de ne pas avoir de nouvelles infrastructures militaires dans ces anciens territoires.

Donc du point de vue des Russes, il y a toujours eu des contestations, et du point de vue des Occidentaux, il y a eu parmi certains courants une prise de conscience du fait que cela risquait de déplaire très fortement à la Russie. Mais en même temps, il y avait un argument stratégique et moral à considérer que l’entrée des pays qui sont engagés dans des réformes démocratiques dans l’OTAN permettrait une plus grande stabilité en Europe. Il y a eu cette tentative de réconcilier les deux incitations : stabilité européenne et ne pas déplaire à la Russie en créant un partenariat qui n’était pas ce que la Russie souhaitait – elle aurait préféré que l’OTAN ne s’étende pas – mais qui était vu comme un compromis acceptable. Ce sont les évolutions politiques en Russie qui ont rendu la situation intenable.

Il y a également, en France notamment, un discours d’équivalence morale entre les États-Unis et la Russie. Pouvez-vous revenir sur cette idée ? Est-ce un discours tout à fait abandonné aujourd’hui ?

Pour certains courants politiques, il y a effectivement une équivalence morale entre la Russie et les États-Unis, qui est finalement la traduction politique d’une américanophobie latente d’une partie du personnel politique. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon construit l’intégralité de sa vision géopolitique internationale autour de l’américanophobie. Il a tendance à penser les États-Unis sont comme l’éléphant dans le magasin de porcelaine : dès qu’ils bougent, il se passe quelque chose qui est néfaste. Dans cette vision, toute la politique internationale est déterminée par ce que font les États-Unis, comme si les Syriens se révoltant sont manipulés, comme si les Ukrainiens qui se révoltent ne le font pas d’eux-mêmes. C’est assez intéressant pour quelqu’un qui prétend défendre le peuple car il a une vision finalement très paternaliste des peuples, et notamment des peuples étrangers.

Pour l’extrême droite, à partir du moment où le communisme, ennemi idéologique fondamental de l’extrême droite, a disparu en Russie et qu’un nouveau régime politique qui se revendique de valeurs conservatrices arrive au pouvoir, l’ennemi redevient le libéralisme. L’antilibéralisme était structurel pour l’extrême droite, mais la guerre froide l’avait un peu figé car la plupart des membres de ce courait s’opposait à l’URSS par anticommunisme. Quand l’anticommunisme disparaît, l’ennemi idéologique redevient le libéralisme. Quelle est la principale incarnation du libéralisme politique et économique dans le monde ? Ce sont les États-Unis.

Vous critiquez d’ailleurs l’explication « géopolitique », qui nie la possibilité d’une explication interne à la Russie et introduit bien trop de déterminisme.

C’est ce que j’appelle la vision « Risk » des relations internationales. Il y a un plateau de jeu, et si nous déplaçons un pion quelque part, tout est lié et il va y avoir des contre-réactions ailleurs. C’est un peu le fantasme de l’omniscience et des boules de billard sur la manière dont les États interagissent, qui est complètement naïf et faux car ce n’est pas comme ça que les interactions entre État et société fonctionnent. Surtout, ce fantasme surdétermine l’intégralité des interactions. Toute action aurait une réaction : c’est de la mécanique basique appliquée aux relations internationales, ce qui n’a pas vraiment de sens et qui sous-estime fondamentalement l’importance des enjeux de politique intérieure dans la conduite de la politique internationale.

C’est effectivement très marqué à l’extrême droite car c’est une vision idéologique tout à fait cohérente avec leur idée d’une forme de hiérarchie non seulement des races mais aussi des classes sociales, entre les dominants et les dominés, leur vision étant au profit des premiers bien sûr. Cela correspond tout à fait avec l’idée qu’il y a des puissants et des faibles et que les faibles doivent subir leur dû.

Pour l’extrême droite, à partir du moment où le communisme, ennemi idéologique fondamental de l’extrême droite, a disparu en Russie et qu’un nouveau régime politique qui se revendique de valeurs conservatrices arrive au pouvoir, l’ennemi redevient le libéralisme.

olivier schmitt

Pour M. Mélenchon, il y a une sorte de réalisme caricatural et lui-même le dit : il ferait de la « vraie » géopolitique. Mais son soi-disant réalisme est en réalité tout à fait contradictoire avec la manière dont il se présente, c’est-à-dire comme quelqu’un à l’écoute des peuples. Lorsqu’il dit qu’il parle de créer une alliance altermondialiste, comme un retour d’une alliance bolivarienne, je n’ai strictement aucune idée de ce que cela veut dire. Pour créer une alliance, il faut que les gens soient d’accord. Et de manière réaliste, les pays avec qui il voudrait faire alliance ne considèrent pas la France comme un allié potentiel. Une alliance implique aussi une garantie de sécurité mutuelle : est-on prêts à défendre par les armes le Venezuela s’il est attaqué, et pense-t-on sincèrement que le Venezuela viendra à notre secours ? Ou alors, le terme « alliance » est utilisé de manière lâche pour dire « partenariat privilégié », dont on voit mal quels sont les bénéfices réels car M. Mélenchon ne prend jamais la peine de les articuler, sauf lorsqu’il s’agit d’appels vague à la « diplomatie » et à la « coopération ».

Il y a donc une contradiction fondamentale entre sa tentative d’explication du monde, ancrée dans une « géopolitique » caricaturale et déterministe où « tout est lié » à ce que font les États-Unis, et ses prescriptions de politique étrangère où on a l’impression que l’intégralité du raisonnement précédent passe à la trappe pour une vision idéologique et altermondialiste déconnectée de tout fondement empirique réel.

Mais il peut basculer de la logique explicative à la logique normative en fonction des situations, ce qui lui permet d’adapter son discours soit pour critiquer les États-Unis, soit pour faire des propositions vagues mais d’apparence généreuses.

Une autre notion qui introduit trop de déterminisme est celle d’ « intérêt » : s’il est normal de parler d’intérêt, encore faut-il bien comprendre qu’un intérêt est toujours situé politiquement.

N’importe quel responsable politique présentera son action comme favorable à son pays, et donc dans son « intérêt ». Et heureusement : on attend des responsables qu’ils représentent une communauté politique spécifique. Mais un intérêt n’est jamais prédéterminé. C’est toujours un responsable politique qui détermine l’intérêt de son pays. Objectivement, il y a à tout moment en concurrence des intérêts différents – de sécurité, économique, idéologique, normatif. On peut tout à fait considérer qu’il est dans notre intérêt de défendre la démocratie dans le monde parce que c’est notre modèle politique et que si nous ne sommes pas capables de le défendre à l’étranger, cela affaiblit la résilience démocratique chez nous. On peut considérer qu’il est dans notre intérêt de nous allier à la Russie car nous avons une affinité idéologique et une affinité de forme de régime. Mais c’est un responsable politique qui doit déterminer cela. Il n’y a pas d’intérêt flottant existant en dehors que les bons responsables peuvent identifier et que les mauvais responsables n’identifient pas. L’intérêt est quelque chose qui est politiquement déterminé. Tout le monde dira qu’il agit pour les intérêts de la France, mais les intérêts ne sont pas neutres et cette manière de dire que nous devons penser à nos intérêts est un moyen de faire passer un programme normatif derrière un langage qui se veut objectif.