Katarina Durica, A rendes lányok csendben sírnak (Les filles sages pleurent en silence), Budapest, Libri, 2021

« Puis vint le jour qui, depuis, est un jour de fête pour tous les habitants de Dunaszerdahely. Jeudi soir, 25 mars 1999, un peu après 19 heures, alors que nous vivions la vie normale d’une petite ville et que mon père lisait dans le journal du soir des articles sur les frappes de l’OTAN contre la Yougoslavie, le clan Pápay fut massacré dans le bar Fontana. Ils jouaient tranquillement aux cartes dans leur lieu de rencontre habituel lorsque deux assassins armés de mitrailleuses automatiques sont entrés et ont réalisé en l’espace de quelques instants l’un des règlements de compte mafieux les plus sanglants d’Europe, comme l’annoncèrent les journaux le lendemain.

En quelques minutes, la nouvelle a fait le tour de la ville. Notre téléphone n’a pas arrêté de sonner ; tous ceux l’apprenaient appelaient leurs amis. La ville était en fête, les boîtes de nuit servaient de la bière et des sodas gratuits, papa a attrapé maman et ils ont dansé et valsé dans le salon. Ági est arrivée en courant, pensant pouvoir annoncer la grande nouvelle, mais elle est arrivée trop tard. Papa a ouvert une bouteille de vin, maman a sorti les verres en cristal qu’ils avaient reçus en cadeau de mariage. Ági a pris la bouteille de vin, a couru sur la terrasse avec et a commencé à crier la bouche pleine.

— Allez en enfer, tous ! Vous allez voir ! Le nouveau monde est là ! C’est fini !

Papa est vite sorti après elle et l’a ramenée dans le salon. Il lui a rappelé qu’ils étaient plus de dix… »

Une histoire d’amour est au centre du roman qui se déroule dans les années 1990, pendant le règne de la mafia à Dunaszerdahely (Dunajská Streda) en Slovaquie où vit une importante colonie hongroise. Le lecteur suit la vie de trois femmes qui habitent dans le même immeuble de huit étages. Júlia travaille comme coiffeuse, elle mène une vie apparemment tranquille et insouciante avec son mari policier et son jeune fils quand, avec son client András, l’amour entre dans sa vie. Alors que la ville est en proie au chaos et que le sentiment nationaliste slovaque s’enflamme, sa vie privée est bouleversée par l’amour et par le sentiment de l’impuissance de la police face à la situation que symbolise son mari. Hilda, lycéenne, vit dans l’appartement en dessous de Júlia. Elle rêve d’étudier à l’étranger et de faire la fête, mais c’est impossible dans une ville contrôlée par la mafia locale où le viol des jeunes femmes passe sous silence. Erzsi, une retraitée qui habite au septième étage, cherche dans les séries télévisées le bonheur qui lui a échappé toute sa vie. Elle assiste impuissante à la transformation de son fils Ricsi en mafioso et à la transformation de la petite ville en un synonyme de terreur en 1997.

Initialement paru en 2018, grâce au succès que l’ouvrage a connu, une seconde édition a vu le jour en 2021 et il a été adapté sur scène par le théâtre Vígszínház à Budapest. Présenté en streaming sous le confinement au printemps 2021, la pièce fait des salles pleines depuis l’automne dernier.

Ilmar Taska, Elüüsiumi kutse (L’appel d’Elysium), Tallinn, Varrak, novembre 2021

Alors qu’un célèbre réseau social s’est lancé il y a peu dans le développement du « métavers », ce roman dystopique estonien explore une évolution possible des mondes virtuels en ligne. Il nous projette dans un futur proche où le site elysium.com offre à ses visiteurs la possibilité de rencontrer des célébrités du passé : personnages historiques, stars de cinéma, vedettes de la chanson… Les personnes numériques reconstituées par l’intelligence artificielle et les réseaux de neurones ont toutes les apparences du vrai. Mais l’évolution de la plateforme prend un tour de plus en plus inquiétant, laissant entrevoir peu à peu les véritables projets des forces qui se dissimulent derrière elle : la manipulation des masses et la création d’un homme nouveau politiquement contrôlable. Certains s’efforcent pourtant de résister à l’appel d’Elysium, comme Ester, une enseignante qui se cramponne à son éducation et à sa culture classique et tente de sauver l’un de ses élèves aspiré avec son père dans cette machine à broyer les individus. Ce roman haletant décrit un monde où les réseaux sociaux et la réalité virtuelle instaurent la dépendance, façonnent les consciences et déforment la mémoire historique. Cela ne vous rappelle-t-il rien ?

Après une carrière dans le cinéma et le théâtre (en tant que scénariste, producteur et metteur en scène), Ilmar Taska (né en 1953) a fait ses débuts en littérature en 2011. Son précédent roman, Pobeda 1946 (2016), a été traduit dans plus d’une dizaine de langues et sa version anglaise a été sélectionnée par The Times Literary Supplement parmi les meilleurs livres de l’année 2018.

Rui Lage, Firmamento, Assírio & Alvim, février 2022

Le dernier recueil de Rui Lage est aussi son premier chez Assírio & Alvim. Son écriture sans entraves, structurée par une quête de simplicité et un pouvoir de suggestion de l’image, se tourne désormais vers la méditation cosmique et la naissance « du vers terrien croisé avec la prosodie ».

Sa poésie, conçue avec une rigueur et un talent formel remarquables, a toujours incliné vers l’ethnologie. Ici, dans la brièveté de ses versets, c’est au songe qu’on cède la place pour accomplir le réel. Dans ses derniers livres déjà, L’invisible (Gradiva, Prix Agustina Bessa-Luís, 2019) et Un ancrage portugais (Ulisseia, 2011), on a vu sa façon de reconstruire le langage de manière minutieuse et méthodique et, dans les pliures du texte, de laisser entrevoir les lieux et les espaces où il a grandi, ses références plus intimes et les particularités d’un territoire qui ont marqué sa poésie et lui ont communiqué une dimension universelle.

Ce n’est pas un hasard si, parmi les auteurs que Rui Lage a traduits, on compte à la fois Samuel Beckett et Carl Sagan ; d’un côté, l’amertume ineffable, de l’autre, l’utopie salvifique. Firmament est un recueil où les mots sont comme des étincelles fugaces et les images comme des rêves partagées.

Khuê Phạm, Wo auch immer ihr seid (Où que vous soyez), Penguin Random House Verlagsgruppe, septembre 2021

Wo auch immer ihr seid (littéralement : « Où que vous soyez »), premier roman de Khuê Phạm, journaliste à l’hebdomadaire Die Zeit, n’est pas un roman de migration comme les autres. Écrit dans la perspective d’une jeune trentenaire née en Allemagne d’une famille vietnamienne, il peut être lu à la fois comme un roman familial plein de révélations et de rebondissements et un roman historique passionnant, croisant les regards vietnamiens et européens sur la guerre du Vietnam et ses conséquences.

Le décès de sa grand-mère paternelle au tout début du roman va inciter la narratrice à lever peu à peu le voile sur des malentendus politiques et culturels et des querelles qui ont déchiré sa famille, autant de blessures passées tenues sous silence et dont elle découvre la profondeur insoupçonnée. La reconstruction de son histoire familiale entraîne la narratrice en voyage de Saigon en Allemagne, puis en Californie et va la conduire à prendre à la toute fin du roman une décision pour le moins inattendue.

Peu de romans ont été écrits à ce jour sur les exilés vietnamiens en Allemagne, cette fiction inspirée de l’histoire de l’écrivaine leur rend hommage en donnant à voir les tensions familiales nées de la guerre et de l’exil.

Anna Auziņa, Mājoklis. Terēzes dienasgrāmata (La demeure. Le journal de Terēze), Riga, Ascendum, décembre 2021

Mājoklis. Terēzes dienasgrāmata (Demeure. Le journal de Terēze) est le premier « roman » d’Anna Auziņa (1975), est sorti il y a à peine un mois, et l’on se doute déjà qu’il fera date. Par son œuvre de peintre, de poète et de critique, puis plus récemment d’animatrice de la revue Strāva, Anna Auziņa est depuis une dizaine d’années une personnalité cardinale de la scène littéraire lettone, et l’une des voix les plus singulières de sa génération. Ses recueils poétiques Es izskatījos laimīga (J’avais l’air heureuse, 2010) et surtout Annas pūra govs (La vache de la dot d’Anna, 2017) avec le grand poème autobiographique Identité (traduit en français dans le numéro 6 de la revue Boustro, mai 2018) ont été salués et maintes fois primés et cités.

Ce bref texte en prose se donne comme un journal qui court de 2008 à 2020. Une chronologie organisant une suite de textes brefs parfois coiffés d’un titre dramatique ou thématique. Plus qu’un journal, il s’agit d’un exercice d’introspection entrepris la trentaine passée par « Terēze », masque translucide sous lequel on reconnaît bien des traits de l’autrice. Un carnet ou un blog, où la diariste reconstitue l’histoire de sa sexualité, depuis ses premiers émois enfantins jusqu’aux prémices du vieillissement. Ce n’est pas un rituel d’enregistrement de l’immédiat, mais un geste intellectuel de remembrance s’étalant sur une douzaine d’années. Généalogie d’un corps désirant, récit méthodique d’un apprentissage : la découverte de « la chose » dans un roman de Vonnegut, l’exploration jubilatoire de la masturbation dans le fauteuil club de la bibliothèque, les aventures et les mises à l’épreuve, les grossesses et les accouchements, les tentations adultères et homosexuelles. Comme dans sa poésie, Auziņa affirme une quête de vérité par une langue subtile et avare d’ornements, par une certaine rudesse atténuée par un solide sens de l’humour et de l’autodérision — une façon de s’adresser au lecteur à hauteur d’œil. C’est ainsi que je suis, et je n’ai rien à cacher ! Sa posture est celle de la spectatrice qui veut repousser aussi loin que possible la mise en mots de ce qu’elle observe sur le territoire turbulent de l’éros. Avec circonspection, étonnement, allégresse, elle décrit ce corps seul et dans son rapport aux autres, ses réactions, ses vertiges.

« J’ai eu six partenaires sexuels, en comptant celui avec lequel je vis aujourd’hui. Pour trois d’entre eux, j’étais la première. Deux, tout au contraire, avaient une très vaste expérience sexuelle. Pour un, cette expérience était moyenne voire médiocre, équivalente à celle qui est la mienne aujourd’hui, mais bien supérieure à ce que cette dernière était alors. L’un d’entre eux était chimiste. Un autre enfin était très célèbre, et le seul avec qui j’ai baisé le jour même de notre rencontre. Il était aussi le seul à ne pas être amoureux de moi — pas même un peu —, et pourtant, après lui, je me suis d’une certaine façon libérée vis-à-vis du sexe. Mais avec U. tout de suite, ça a été bien. »

La « physiologie » la passionne. Son effort d’inventaire qui ne veut rien laisser dans l’ombre pousse le texte vers l’avant. Terēze a grandi au cœur de l’intelligentsia soviétique déchristianisée, elle s’est convertie à l’âge adulte au catholicisme — sans que l’on comprenne bien pourquoi. Par fascination littéraire pour la confession ou par consentement à un phénomène générationnel — trouve-t-on encore un athée en Lettonie en 2022 ? Quoiqu’il en soit, des fragments de dogmes vont venir à la marge régenter ce corps libre que l’expérience lui a appris à satisfaire. Toutefois le « péché » catholique ne suscite chez elle ni terreur ni effroi. Que faire de la procréation ? Quel usage de la contraception ? Des questions pratiques qui se posent à chacun, mais auxquelles les prêtres sont les plus mal préparés à répondre. Car le corps de Terēze n’est pas que nature, il est le produit du contexte social et historique où il est venu au monde. Auziņa excelle lorsqu’elle retrace l’esprit de l’époque : l’Union soviétique finissante et la transition démocratique. L’absence générale d’éducation sexuelle, la disette d’images et d’informations, l’ignorance des amants font place à la profusion des possibles des années 90, des injonctions du porno et des écrans, des révolutions du genre contemporaines. Provocant par la crudité du langage et par son impudeur, le livre dessine une vision déniaisée, sans romantisme du sexe, mais l’on pourrait dire aussi, apaisée, ou négociée. Féministe, Anna Auziņa n’est pas en lutte contre ces pauvres hommes, qui semblent bien inoffensifs. Elle ne combat pas, elle ne cherche pas à provoquer ou à transgresser. Elle ne revendique que justesse pour son corps et pour soi, ce qui passe par l’erreur, la maladresse, le désarroi, le désir de jouir et la bonne volonté à faire jouir, l’étincelle farouche du désir, les heurs et malheurs de l’amour qui n’épargnent ni homme ni femme. Si pour les Pères de l’Église, le corps est la demeure (ou le temple) de l’âme, Auziņa, prend ici le parti de la « demeure », c’est-à-dire du corps — à la manière dont Ponge prenait celui « des choses ». Ce faisant ne retrouve-t-elle pas, comme malgré elle, un certain panthéisme balte pour qui le divin se trouve en chaque chose, dans tous les phénomènes et créatures de la nature ?

Rafael Chirbes, Diarios. A ratos perdidos 1 y 2, Anagrama, octobre 2021

Rafael Chirbes est un des auteurs espagnols les plus emblématiques de ces dernières décennies. Son œuvre aborde avec cruauté les relations humaines et plus particulièrement l’impossibilité de nouer des liens avec autrui. On pense notamment à son roman Paris-Austerlitz où il représente sans concession des relations amoureuses délétères entre deux hommes qui n’avaient pourtant pas l’intention de se nuire. Avant de mourir, Chirbes nous a laissé ses journaux ou plutôt un ensemble de cahiers, papiers et autres documents dans lesquels il a enregistré ses pulsations vitales en tant que lecteur, cinéphile, citoyen, mais aussi et surtout en tant qu’écrivain. Au fil des pages, le lecteur découvre l’intimité de l’auteur dans tout l’arbitraire de ses jugements et en même temps dans toute sa fragilité. Certains passages, en particulier ceux qui sont consacrés à son lien avec François, font penser à l’auteur de Paris-Austerlitz, un être oscillant entre la quête de plaisir et le sentiment de culpabilité face au désir homosexuel. Même si l’auteur du journal donne à voir son for intérieur avec une grande sensibilité, le lecteur de littérature européenne qui est en lui séduit bien plus encore. Les passages que Rafael Chirbes consacre à Robert Musil, par exemple, font montre d’une lecture attentive et d’une grande intuition.

Pertti Saloheimo, Entre mer et volcan (Meren ja tulivuoren välissä), Helsinki, WSOY, janvier 2022

Pertti Saloheimo est neurologue et rédacteur en chef d’un hebdomadaire médical finlandais. Il a précédemment publié un recueil de poèmes salué par la critique, et propose désormais son premier roman, Entre mer et volcan, qui raconte les travaux de terrain d’un biologiste dans les environs d’une petite ville non identifiée, très isolée, entre une vaste jungle et les contreforts d’un volcan.

Le chercheur se lance dans l’exploration de la biodiversité des lieux et tombe sur des espèces dont la classification pose des problèmes inattendus. En parallèle, il découvre des ruines, une épave, puis des cloches à plongeur, qui nourrissent autant sa curiosité scientifique que sa perplexité devant les mystères du lieu et de son passé. La découverte, dans la jungle, d’un corps décapité, le forcera ensuite à intensifier ses rapports avec la population locale, ce qui ne fera qu’attiser son sentiment d’irréalité.

À mi-chemin du roman d’exploration et du réalisme magique, Pertti Saloheimo parvient à mêler récit scientifique et discours poétique dans ce roman à l’atmosphère saisissante.

Tomáš Boukal, La Voie des morts. Vie et mort d’Alexandre Nikolaiévitch, chasseur du peuple Mansi (Cesta mrtvých – Život a smrt Alexandra Nikolajeviče, lovce národa Mansů), Host, 2021

Sasha vit loin de la civilisation, sur le cours supérieur de la rivière Pelym, qui prend sa source dans les contreforts des monts de l’Oural. Vingt ans auparavant, l’endroit était encore habité par plusieurs familles Mansi, mais elles disparaissent à présent les unes après les autres. Sasha reste seul dans la forêt à chasser l’élan et l’ours, mais à mesure que ses amis s’en vont, il s’attache de plus en plus à sa bouteille d’alcool bon marché. Du fond de son ivresse, il lève même la main sur l’un de ses derniers compagnons, Petka. Et bien que le pardon devienne presque une nécessité dans cette vie solitaire au cœur de la taïga, la justice finit par venir. Mais même la prison ne peut capturer l’âme du chasseur : la vie libre dans sa taïga natale renaît alors dans les souvenirs qu’a Sasha de sa famille et dans les vieilles histoires. Le pire châtiment sera finalement le temps lui-même : lorsqu’il rentre chez lui, ses proches sont morts et il a perdu le sens de la vie. Il quitte alors progressivement le monde, accompagné par ses démons et les fantômes de la forêt. Le personnage de Sasha incarne la triste histoire du petit peuple Mansi, victime de l’ère soviétique et de sa disparition.

Mário Domingues, A afirmação negra e a questão colonial – textos 1919-1928 (La revendication noire et la question coloniale. Textes 1919-1928), Tinta da China, janvier 2022

L’autobiographie intellectuelle de Mário Domingues (1899-1977), le précurseur oublié de l’affirmation noire au Portugal, fait ressurgir dans notre présent le passé mal connu de cette lutte.

Journaliste, auteur dramatique, écrivain, chroniqueur, traducteur (de Henry Fielding, Walter Scott, Charles Dickens, George Elliot ou Stefan Zweig), fils d’une mère noire exploitée dans une plantation à São Tomé, et d’un père portugais, blanc, travailleur dans cette même plantation – Domingues a publié dans la presse portugaise plusieurs textes dans une époque où le rapport avec les colonies oscillait entre idéalisation et refoulement.

À l’aube de la dictature, parler – et faire parler – des noirs était loin d’être une priorité dans les politiques d’un régime raciste ou l’individu noir avait un rôle précis à jouer.

Organisé par José Luís Garcia, chercheur à l’Institut des Sciences Sociales de l’Université de Lisbonne, ce livre forme un recueil de textes publiés dans la presse entre 1919 et 1928 sur l’affirmation noire et la question coloniale. Il s’organise par thèmes : « Mário Domingues, précurseur de l’affirmation noire et de l’anticolonialisme », « Pour l’émancipation des noirs » ; « Un noir qui résiste a tous les Portugais », « L’Angola du Haut-Commissaire Rego Chaves », « Le pan-africanisme culturel ». Au fil de ces sections se trace le portrait d’un homme élevé dans la classe moyenne, qui devint très vite une figure incontournable dans le milieu intellectuel lisboète et dans la presse noire. Loin d’être une voix isolée, Mário Domingues a fait partie d’un mouvement noir à Lisbonne et a contribué par ses textes à la gestation de tout un courant de pensée.

Dans une remarquable préface, José Luís Garcia explique que l’être humain, pour Mário Domingues, n’a jamais cessé d’être esclave. À l’esclavage des dieux a succédé celui des patrons et de l’État, jusqu’à justifier le sacrifice des hommes pour la patrie. « L’écrivain d’aujourd’hui est esclave de son éditeur et de l’État, comme l’était le bouffon du Roi, celui qu’il divertissait par ses belles fantaisies littéraires. » Comme le souligne Garcia, « revenir aux textes de Mário Domingues, c’est jeter une lumière sur les territoires refoulés de notre mémoire collective, et permettre que la société portugaise, si indulgente vers son propre passé colonial, parvienne à comprendre son rôle dans le nœud fondateur qu’a été la domination impériale moderne ».

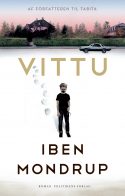

Iben Mondrup, Vittu, Copenhague, Politikens Forlag, janvier 2022

Vittu a cinq ans. Il a été arraché à sa mère au Groenland et se retrouve dans un orphelinat au Danemark. Le roman commence dans une boîte. Une boîte au plafond de l’orphelinat, dans laquelle Vittu se cache : « Il est le cœur de la boîte ». Iben Mondrup parvient, dans une prose dénudée écrite au présent, à nous mettre dans la boîte avec l’enfant, presque à entendre les battements de son cœur.

Mais Vittu n’est pas la seule personne avec qui Mondrup sympathise : les chapitres alternent entre son point de vue et, à partir du moment où celle-ci vient l’enfant chercher à l’orphelinat, celui de sa nouvelle mère Alice, une photographe d’origine française. Alice s’attache très vite à son petit « Chouchou » et fait de lui le motif préféré de son art photographique. Une histoire d’amour et d’art commence – et se développe loin de l’idylle. Mondrup excelle à dépeindre la pulsion — celle de l’artiste, de la mère, de l’enfant. Et à montrer comment la pulsion peut à la fois coïncider avec l’éthique et s’en séparer, dans sa complicité permanente avec le désir sexuel.

Ciò che si trova solo in Baudelaire, Adelphi, 2021

« Baudelaire s’est trouvé vivre au carrefour de la Grande Ville, qui était le carrefour de Paris, qui était le carrefour de l’Europe, qui était le carrefour du XIXe siècle, qui était le carrefour d’aujourd’hui. Ce n’est qu’à travers lui que nous en prenons conscience. On se demande pourquoi. C’est à cause du formidable écart entre son intelligence et ce qui l’entourait. Une intelligence d’un nouveau genre, fondée sur les nerfs. Mis à nu, les nerfs étaient le nouveau sensorium, le dernier fond – labile – sur lequel s’appuyer. En même temps que le regard. Le regard de Baudelaire n’a pas subi les outrages du temps. Il n’a pas été terni, rien ne l’obscurcit. Pour ceux qui le suivent, comme une lueur intermittente, se révèlent des barrières de corail, des tunnels sans fin, des réseaux de ruelles. Ils constituent le paysage de ses années, qui continue de s’étendre jusqu’à aujourd’hui – et au-delà. » (Roberto Calasso)À l’occasion du 200ème anniversaire de la naissance de Charles Baudelaire, et après La Folie Baudelaire, Roberto Calasso, lauréat du Prix Grand Continent 2021, revient sur « ce qui est unique chez Baudelaire » dans un essai inédit et posthume sur la singularité irréductible du poète et sur tout ce qui fait sa modernité. De ce florilège de pensées, résultat de décennies de fréquentation de l’œuvre de Baudelaire par le grand lettré que fut Calasso, en ressort un portrait qui, loin d’être hagiographique, est capable de saisir toutes les contradictions d’un homme d’exception qui a pleinement incarné son temps, d’un héros maudit, dont le regard demeure plus que jamais actuel.

Ce qui est unique chez Baudelaire, Traduit de l’italien par Donatien Grau, Les Belles Lettres

Pascal Quignard, L’Amour la mer, Gallimard, janvier 2022

« Tout homme, toute femme, qui assigne une fin à l’amour, n’aime pas. Tout être humain ou animal qui fixe un but à l’amour, n’aime pas. Qui impose un contenu, n’aime pas. Qui rêve un foyer, une maison, un enfant, de l’or, une récompense, n’aime pas. Qui court après la réputation, l’ascendant social, le cheval, la voiture, l’honneur, n’aime pas. Qui vise le champion du tournoi, l’intégrité religieuse, la propreté, la délicatesse de la nourriture, l’ordre du lieu, le soin du jardin, n’aime pas. Celui qui prétend s’introduire dans un groupe auquel il n’appartient pas, ne serait-ce qu’atteindre les objectifs les plus sûrs — la mère dans l’homme, le grand-père maternel dans la femme —, n’aime pas. Celui qui recherche la culture, la virtuosité, le courage, l’expérience, la fierté, le savoir, n’aime pas. Dans l’étreinte Dieu et Je sont morts. »