#populisme

Dans la perspective des élections européennes de 2019, des membres du Groupe d’études géopolitiques et de l’Institut Jacques Delors on réfléchi à un mot qui sera crucial pour ces élections : populisme. La note qui suit offre une synthèse des positions qui ressortent de cette discussion.

Le terme « populisme » est devenu omniprésent dans le débat politique, intellectuel et scientifique. Face au foisonnement d’usages et à leur intensification déterminée par la séquence ouverte par le Brexit et l’élection de Donald Trump, on peut se demander : que faut-il retenir du terme ? Que faudrait-il faire de cette notion lors de la campagne européenne qui nous attend ?

On remarque d’abord que le mot donne lieu à des oppositions devenues structurantes :

- Populistes c. progressistes (Macron, Discours du Congrès de Versailles, 9 juillet 2018)

- Populistes c. libéraux (The Economist, 13 septembre 2018)

En Europe, l’opposition aux populistes est devenue une polarisation commode et fonctionnelle. Elle semble douée d’une efficacité certaine, car chaque pôle paraît satisfait de son rôle au sein de ce clivage. Pourtant qui s’oppose réellement au populisme ? Les libéraux ? Les modérés ? Qui peut véritablement se passer d’une référence au populisme ?

Les attributs du populisme

La littérature scientifique la plus récente (Cass Mudde, Jan-Werner Müller, Yascha Mounk) permet de distinguer les attributs du populisme autour de quelques critères caractéristiques de cette notion.

Le « populisme » renvoie d’abord à la dénonciation des « élites » – politiques, économiques, médiatiques et intellectuelles – stigmatisées parce qu’elles auraient confisqué et trahi le pouvoir et la volonté du « peuple », seul fondement valable d’une autorité légitime. Mais de quel « peuple » s’agit-il (« peuple classe » ? « peuple nation » ? « peuple souverain » ? pour reprendre les expressions de François Dubet). Par ailleurs, de quelles « élites » s’agit-il ?1 En outre, que faire également de la tendance technopopuliste contemporaine ? Comme le montre le cas des administrations locales du MoVimento 5 Stelle, par exemple, on remarque une convergence entre l’appareil technocratique et les mouvements adoptant une méthode populiste de prise du pouvoir qui insiste souvent sur l’inefficacité des classes politiques traditionnelles.

Au-delà de cette composante « anti-élitiste », le populisme se caractérise par un « anti-pluralisme. » Le populisme prétend en effet détenir le monopole de la volonté populaire : les populistes se posent ainsi en « vrais démocrates » et en deviennent anti-pluralistes. Ils prétendent porter la voix de la « vraie » majorité contre des minorités (politiques, ethniques, religieuses) trop avantagées dans les démocraties. Certains auteurs en déduisent que « le populisme tend même sans doute à être anti-démocratique »2.

Le populisme se caractérise enfin par un « anti-libéralisme » sur le plan politique par l’évocation constante de la légitimité populaire et de la démocratie directe aux dépens d’autres formes de légitimités pourtant tout aussi importantes au fondement des démocraties constitutionnelles organisées autour de contre-pouvoirs.

Le populisme est enfin le plus souvent incarné par une figure, un tribun, homme fort — mais la crise en France des « gilets jaunes » montre que ce n’est pas non plus toujours le cas.

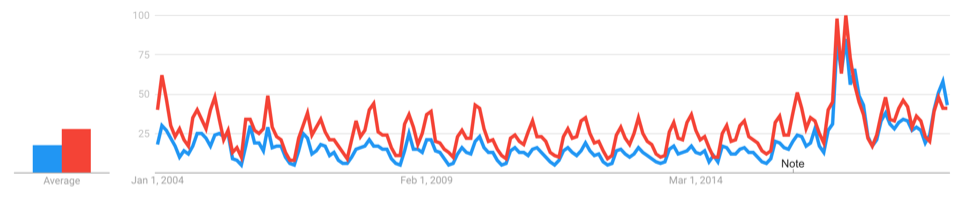

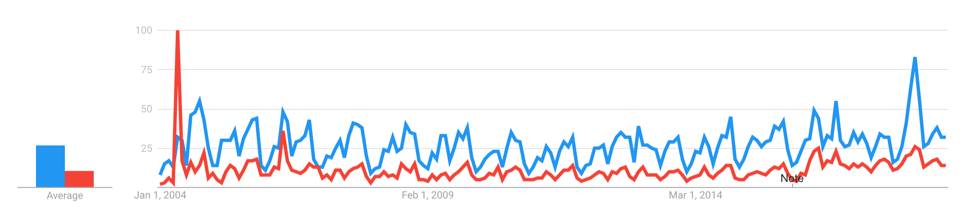

“populismo” (bleu) “populista” (rouge)

Au-delà de ces attributs, l’étude à travers l’histoire de la notion de populisme (des Narodniki à Berlusconi) et une attention à ses variantes géographiques actuelles (de Duterte aux Philippines à Orban en Hongrie) montrent qu’il demeure compliqué de déterminer en quoi consiste l’essence du populisme, à travers des attributs invariants et des tendances constantes.

Le populisme comme style politique

Un détour par la philosophie permet d’aborder le populisme par une toute autre approche. Dans les Recherches philosophiques, le philosophe autrichien Wittgenstein est confronté à un problème similaire, quand il se demande comment « savoir ce qu’est un jeu, qu’est-ce que cela signifie ? ». Comme pour le populisme, il ne semble pas évident de savoir quels éléments communs partagent la culbute et les échecs, un but de Ronaldo et le roi du silence. Pour le dire avec Wittgenstein, en effet : « Comment donc expliquer à quelqu’un ce qu’est un jeu ? Nous pourrions, je crois, décrire à son intention certains jeux et ajouter ceci : « nous nommons ‘jeux’ ces choses-là, et d’autres qui leur ressemblent. »

Le concept de Wittgenstein « d’air de famille » permettrait d’approcher la question des populismes sans essentialiser leurs similitudes : il y a quelque chose de semblable, comme un « air de famille » entre la culbute et un but de Ronaldo, donc entre Salvini, Duterte et le général Boulanger au XIXe siècle en France.

Afin d’étudier la ressemblance, le flux et le devenir, plutôt que l’essence, la stabilité et l’attribut, on peut aussi recourir à la philosophie politique italienne. On pense à Machiavel pour qui la question est de savoir comment on devient Prince. De cette façon, il devient possible de parler de styles populistes plutôt que d’un principe populiste déployé autour d’une série d’attributs. Le populisme devient une méthode de prise de pouvoir dans des périodes d’instabilité, où prendre et perdre le pouvoir sont deux moments rapprochés par la crise de la reproduction des élites et du pouvoir.

Cette approche permet de comprendre que le style populiste est distribué d’une manière plus ou moins homogène, même auprès des personnalités qui prétendent s’y opposer. On peut penser à Matteo Renzi qui s’est indéniablement servi d’un style populiste dans son entreprise de conquête du Partito Democratico, en proposant dans des discours très virulents, de « mettre à la caisse » (rottamare) les dirigeants de sa formation. La campagne présidentielle d’Emmanuel Macron a aussi été qualifiée de populiste.

Ce style populiste se retrouve aussi dans une culture médiatique ambiante pouvant véhiculer, dans l’immédiateté et à grande échelle, clichés, dramatisations et simplifications à outrance.

Aux sources du populisme

Si le style populiste est doué d’un certain succès en notre époque, il est nourri par des causes économiques, sociales, territoriales et institutionnelles, que l’on retrouve à des degrés variables selon les pays.

Le populisme se développe souvent sur fond de corruption, afin de dégager les corrompus — mais que faire alors du populisme de Berlusconi ou de Donald Trump ?

La montée des inégalités ressort comme l’une des sources alimentant le populisme. Les pays les plus touchés par les populismes sont le plus souvent ceux où les filets de sécurité sociale sont les plus faibles. La révolution technologique apparaît comme une cause majeure de cette montée des inégalités.

Les inégalités territoriales, qui en découlent en partie, ont imposé des nouveaux clivages : cosmopolite contre identitaire, ouverture contre fermeture, nomades contre sédentaires.

Au-delà du défi constitué par l’accroissement des inégalités sociales et territoriales entre les sociétés européennes et à l’intérieur de celles-ci, il faut s’intéresser au caractère relatif du sentiment de déclassement exprimé par de nombreux citoyens, sur fond d’extension du théâtre de la comparaison à toute l’Europe. L’un des grands paradoxes de l’intégration européenne, avec ses corollaires d’interdépendance économique, de mobilité accrue et d’élargissement des horizons, est en effet qu’elle crée du même coup de nouvelles perspectives pour l’expansion de de la rancœur sociale, de l’envie et de l’animosité. Le paradoxe n’est qu’apparent. Comme l’a rappelé Pierre Hassner, le problème qui se pose à l’Europe aujourd’hui « est moins de faire coexister des systèmes, des alliances, ou des superpuissances que des Etats nationaux et, plus encore, des communautés économiques, sociales et culturelles dans la vie quotidienne. » Si l’on distingue entre trois niveaux de relations en Europe – l’interaction stratégique, l’interdépendance économique et l’interpénétration socioculturelle – le potentiel de conflit et d’irruption nationaliste découle moins de nos jours du premier niveau que des deux autres, et notamment de leur combinaison.

Le ressentiment engendré par la perception des inégalités sur fond géopolitique n’est pas prégnant seulement dans les sociétés d’Europe centrale et orientale ; on entend aujourd’hui ce sentiment d’être des citoyens « de seconde zone » exprimé, par exemple, par des figures du premier rang du gouvernement italien.

Autre source de montée du populisme, un sentiment de frustration, de colère chez une partie des électorats qui se traduit par une désaffection des partis traditionnels, un “dégagisme” qui s’accompagne d’une valorisation des discours plus tranchants. On peut alors parler de crise politique que l’on peut lier à une crise de la souveraineté. Ceci facilite l’émergence de leaders forts dans lesquels les citoyens placent leurs attentes dans un contexte de crise des corps intermédiaires, accompagnée par la perte de leur fonction.

Même si on relativise leur montée aux prochaines

élections européennes, il est probable que les formations qui accepteront de se

décrire comme populistes constitueront tout de même une force politique face à

laquelle il faudra proposer une coalition transversale.

Cette note résulte d’un échange entre des membres groupe de travail de l’Institut Jacques Delors sur les élections européennes (Pascal Lamy, Sébastien Maillard, Christine Verger, Thierry Chopin, Geneviève Pons, Pervenche Bérès, Aziliz Gouez) et des membres du Groupe d’études géopolitiques (Ramona Bloj, Carlo De Nuzzo, Gilles Gressani)

1. Les 16 millions de Britanniques ayant voté pour rester au sein de l’UE font-ils tous partie de ces prétendues « élites » ? Aux Etats-Unis, une majorité des Américains ont voté pour Hillary Clinton – font-ils eux aussi tous partie de l’ « élite » ? De leur côté, la majorité des électeurs issus des minorités noire et hispanique ayant voté pour la candidate démocrate ne feraient-ils pas partie du « peuple » ? ↩

2. Cf. Jan-Werner Müller, Qu’est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace, Editions Premier Parallèle, 2016. ↩