Temps de lecture: 6 min

Vous nous lisez et vous souhaitez soutenir une rédaction indépendante ? Découvrez toutes nos offres pour s’abonner au Grand Continent

Le concept de backrooms (au pluriel) 1 a émergé en mai 2019 sur un fil anonyme de 4chan 2. Le cliché était accompagné d’une phrase quelque peu sibylline : « If you’re not careful and you noclip out of reality in the wrong areas, you’ll end up in the Backrooms… »

Cette photographie — moquette beige, murs jaunis (impressions nicotine ou moisissure), néons blafards et perspective aboutissant en impasse — incarnait l’esthétique cursed 3 tout en popularisant le concept des espaces liminaux.

L’image dévoile un lieu vidé de sa fonction. Cette brutale désarticulation — entre l’image d’un côté et sa raison d’être de l’autre — provoque un fort sentiment d’« inquiétante étrangeté ».

Depuis, les backrooms se sont organisées autour d’un vocabulaire visuel désormais défini : lumière fluorescente sans ombre portée, répétition claustrophobique des motifs, architecture clonée, portes qui n’ouvrent sur rien, fenêtres condamnées. Tout vise à la désorientation et à la confuse impression d’une temporalité suspendue. Les backrooms sont par excellence les lieux de la liminalité. L’endroit montré n’apparaît ni vivant, ni mort, il semble coincé quelque part entre l’espace public et la sphère privée. Pour le dire simplement, c’est un seuil devenu prison, une exagération fantastique de ce que Marc Augé appelle des « non-lieux ». Ces espaces de circulation standardisés sont pensés pour la circulation des anonymes. En dévoilant l’envers du décor, les backrooms exposent la logique inhérente à ces lieux finalement compris comme autant de non-lieux. L’implicite construction de nos espaces modernes apparaît à nu : nous vivons au sein d’immenses espaces de dépersonnalisation.

Depuis les publications des dossiers Epstein, le citoyen lambda peut désormais accéder aux corpus photographiques des perquisitions judiciaires et ceux-ci nous confrontent étrangement à une réalité quasi identique.

Dans les intérieurs photographiés des demeures du criminel, les backdoors liminales joue le rôle de ce qu’Erwin Panofsky appelait une forme symbolique : elles charrient une vision du monde qu’elles nous renvoient.

Les perquisitions menées dans les différentes propriétés de Jeffrey Epstein (New York, Palm Beach, Little St. James…) ont été documentées par plusieurs séries photographiques prises par les équipes techniques de la police ou du FBI. Si cette recension méticuleuse visait seulement à conserver et à figer d’éventuelles preuves et pourtant, en faisant défiler les clichés, on a l’impression de basculer dans un univers déconnecté du nôtre. Progressivement, un décor de backroom semble se mettre en place : on y retrouve les pastels salis, la lumière clinique des néons, les moquettes épaisses, les nombreux dédales et enchevêtrements sans cesse répétés de couloirs… On découvre des lieux pensés pour impressionner ainsi qu’une tentative maladroite de créer des espaces de sociabilisation qui, une fois désertés, révèlent leur dérangeante vérité : ils ne sont rien d’autres que des machines à faire circuler les corps sans laisser de trace. Ces demeures ne constituent pas de véritables maisons, ce sont des seuils permanents. Antichambres se multipliant à l’infini, couloirs de service, salons de façade, salles de bains stériles, chambres qui n’en sont jamais vraiment… L’architecture des lieux défile les espaces conçus pour que personne ne s’y attarde.

Les photographies judiciaires de l’affaire Epstein incarnent malgré elles la liminalité brutale de notre époque.

Les clichés ne montrent pas seulement des intérieurs vides : ils dévoilent l’architecture alambiquée du secret.

Leur puissance évocatrice réside notamment dans leur proximité plastique avec les backrooms. Ces clichés nous font ressentir ce que l’on éprouve à être piégé dans un entre-deux. Le concept de liminalité n’est pas seulement esthétique, il est aussi — et surtout — un conditionnement politique.

Car ces backrooms nous parlent d’une angoisse contemporaine : celle de l’oppression sans despote visible.

Le pouvoir qui soumet l’individu est désormais environnemental et l’horreur vient de l’idée qu’on peut progressivement disparaître au sein même de notre quotidien. Les backrooms sont souvent les arrière-cuisines de nos bureaux. Comme si le capitalisme ne promettait plus rien sinon la seule garantie de sa propre reproduction, ne visant plus des fins mais des « moyens sans fin ».

Le philosophe Nathaniel Metz parle à ce propos de noumenal capitalism : une doctrine autonome, quasi métaphysique, qui n’a plus besoin de justification idéologique pour s’exercer. Les backrooms seraient donc la traduction spatiale d’un monde qui a appris à fonctionner sans nous — voire malgré nous. Celles-ci n’annoncent en rien l’effondrement à venir. Elles formulent la promesse que rien ne s’effondrera jamais vraiment. Le système continuera et, telle une métastase, se dupliquera sans fin.

Le reportage visuel qui suit s’articule autour des photos de perquisitions de ses propriétés de Manhattan (New York, raid du FBI en 2019) et surtout Little St. James (la fameuse île privée aux Îles Vierges, fouillée en 2020). Tous ces clichés sont facilement accessibles sur le site du Department of Justice, il suffit de glisser le numéro de la photographie directement dans la barre de recherche

Salles de bain et sanitaires

Le plafond, les murs et le sol de cette salle de bains aussi fonctionnelle qu’impersonnelle sont entièrement revêtus d’un carrelage blanc. Décentré vers la droite, le regard perçoit un pommeau de douche tandis que, plus loin à gauche, un rebord abrite quelques bouteilles de shampoing et de gel douche. L’on devine à gauche un miroir sans cadre — à moins qu’il ne s’agisse d’une surface vitrée. Aucune serviette ou objet personnel ne sont visibles hormis ces produits d’hygiène alignés comme sur une étagère de magasin. L’espace est net, presque stérile, mais cette propreté a quelque chose de quasi oppressant tant elle évoque le chlore et le nettoyage à répétition.

Omniprésentes dans les demeures de Jeffrey Epstein, ces salles de bains souvent identiques dans leur blancheur clinique forment comme un sas critique. Conçues pour accueillir le corps nu, elles ont la froideur méticuleuse des douches de prison. Le carrelage blanc n’est en rien innocent et renvoie aux salles d’examen, aux blocs opératoires, aux corps entassés dans les morgues. Autant de lieux où l’individu est exposé, manipulé, parfois effacé.

On pressent l’endroit pensé pour la surveillance et le contrôle. La salle de bain n’est rien de plus qu’un cube blanc où le corps passe, est vu — puis disparaît.

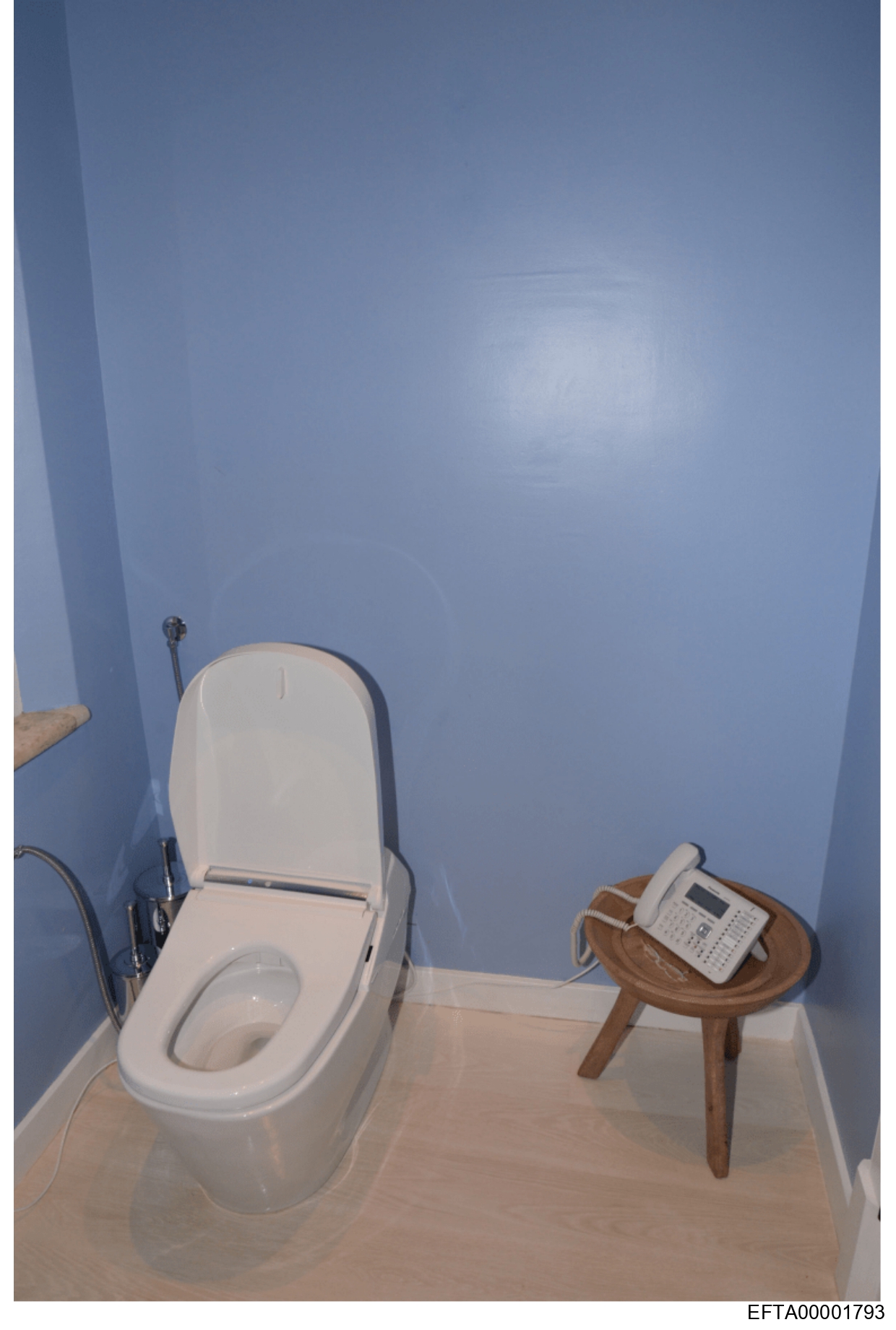

L’éclairage frontal du flash forme une petite auréole blanche sur le mur bleu pâle, renforçant le sentiment d’avoir sous les yeux le mugshot d’un lieu.

À droite de l’image, un petit tabouret sur lequel repose un téléphone fixe qui fait basculer le cliché dans l’absurde : que vient faire, bien posé en évidence ; un téléphone au sein d’un tel lieu ? Les toilettes, par nature dédiées à l’intimité absolue, se muent en espace de communication. L’objet le plus commun devient suspect dès lors qu’il est déplacé dans un endroit incongru. On appelle eerie, ce sentiment de malaise face à quelque chose d’apparemment normal aux premiers abords mais qui, nous fait basculer dans une réalité légèrement « décalée ». Notre esprit ne sait comment analyser l’alliance improbable de ces deux objets — d’autant que cette association revient à plusieurs reprises dans d’autres toilettes d’Epstein — si ce n’est la certitude qu’il ne saurait y avoir de refuge. L’entièreté de la maison est câblée.

Au centre de la pièce trône un fauteuil de dentiste jaunâtre, tirant sur l’orange avec son repose-tête inclinable et son éclairage chirurgical. Une dizaine de masques — du même ton que le fauteuil — représentent des visages masculins aux traits figés et aux yeux grands ouverts. Du matériel (médical ?) emballé et divers objets encombrent les coins, donnant à l’ensemble l’allure d’une installation provisoire. Que vient faire ce cabinet médical au sein d’une demeure privée ?

Le fauteuil évoque soudain la contrainte, l’examen forcé tandis que les masques, en silence, surveillent la pièce. Le motif est trop insistant, trop répétitif pour ne pas avoir de sens. La pièce est un hybride qui refuse de se définir.

Les espaces de service

Damier noir et blanc, le sol possède une ligne de fuite anormale sur sa droite. Le motif s’emballe et s’enfuit en direction d’un mur comme si la pièce avait soudain « penché » hors de la topologie euclidienne. Le plafond, constitué de dalles acoustiques ponctuées de néons, fait songer à des bureaux open space.

Au centre de l’image, deux réfrigérateurs blancs forment un monolithe étrange, presque sculptural. Ils occupent l’espace tout en bloquant la circulation. Au lieu d’être au service de cette pièce qui sert visiblement de cuisine, ils la parasitent et la condamnent.

Que signifie cette mise en scène ? Le damier porte en lui la tranquille horreur lynchienne. Les salles d’eau carrelées, les couloirs techniques, les pièces de service sont autant d’espaces secondaires où le mal se perçoit de manière résiduelle dans les coins incompréhensibles de l’image. Ici, les perspectives faussées propres à Kubrick rencontrent la confuse certitude que « quelque chose a eu lieu » propre au cinéma de David Lynch.

Tout au bout d’un long couloir carrelé, la perspective finit par aboutir sur le sombre hublot d’une machine à laver parfaitement centrée dans la composition. Ce rond qui nous observe fait penser à l’objectif d’une gigantesque caméra de vidéosurveillance. Légèrement réfléchissant, il rappelle l’œil impassible de HAL 9000 dans 2001 : L’Odyssée de l’espace. Cette présence mécanique observe sans intervenir et enregistre, sans se lasser, le vide qu’elle habite.

Les couloirs d’Epstein

Un couloir interminable. Sur le mur de gauche, une fresque domine l’espace, une file de silhouettes sombres sur fond clair — des chaises, visiblement. En face, une toile blanche. La ligne de fuite, implacable, est renforcée par les panneaux en contreplaqué et la disposition des néons qui force le regard à se plonger vers un horizon reculant sans cesse. La lumière plate et sans ombres tombe d’un seul tenant.

Cette fresque rappelle les images « inspirantes » ou « réconfortantes » que l’on accrochait jadis en forme de décoration dans les hôtels et autres espaces de transit. Ici, aucun écho ne résonne si ce n’est l’éternel bourdonnement des néons : on emprunte le couloir pour aller quelque part — mais où l’on reste coincé.

Les salons

Le mur blanc texturé de croix de saint André et la moquette jaune moutarde typique des années 1970-80 contribuent à l’atmosphère oppressante, d’autant que les fenêtres — doubles, elles aussi — s’ouvrent et se ferment sur des barreaux.

Un buffet surmonté d’objets anodins ainsi qu’un ensemble de fauteuils verts s’opposent au beige des autres assises. L’ensemble paraît figé dans l’attente.

Ce salon est le parfait spécimen cumulant tous les signes esthétiques propres à Jeffrey Epstein : mélange de couleurs éclectique, dépouillement spatial… Ces décors de façade tentent en vain de normaliser l’anormal mais une fois vidés de toute présence humaine, les lieux révèlent leur sordide vérité : ils ne sont là que pour inviter les corps à s’y asseoir, à y converser, à s’y détendre… avant qu’on ne les dirige vers d’autres espaces. Quelque part dans le processus, l’invité a glissé du statut d’hôte à celui de proie.

Les propriétés de Jeffrey Epstein sont souvent conçues pour désorienter l’invité, les pièces n’y ont pas toujours de fonction claire — ou, au contraire, la fonction est si ostentatoire qu’elle en devient suspecte. Ici, un parasol de jardin déployé au-dessus d’une table ronde domine la scène. Avec son mât central et ses baleines métalliques, il envahit l’espace de manière incongrue. On peine à expliquer en quoi un objet associé aux terrasses, aux piscines ou à la plage aurait sa place au sein d’un intérieur clos. L’image est surchargée. Le regard ne sait plus où se poser.

La lumière semble provenir d’une source artificielle ce qui — avec l’absence visible de fenêtres — renforce l’impression d’un espace confiné et artificiel.

Les parois tapissées de panneaux rouges encadrés de baguettes dorées élaborent la mélodie d’une géométrie oppressante. Le plafond bas, incurvé, est percé de spots encastrés. Le sol en damier noir et marron fait vaguement songer aux années 1970 et aux films d’espionnage. Tout est rouge : la table, le fauteuil, la banquette. À gauche, un sac de voyage noir est abandonné au sol tandis qu’on devine un oreiller laissé à même le sol. Ce que l’on pourrait prendre pour un miroir est une porte donnant sur un couloir. Les objets laissés en désordre rappellent que le cliché est bien celui d’une perquisition.

Sur le mode de la saturation chromatique, l’intimité est explicitement mise en scène. Les panneaux matelassés évoquent à la fois l’insonorisation — pour que rien ne sorte — et la cellule capitonnée — pour que rien ne s’entende.

Les chambres

Dans cette chambre, le rose bonbon des murs évoque un kitsch assumé alors que l’épaisse moquette renforce la sensation de huis clos étouffant. Au centre de la pièce se trouve un lit king size encadré de deux tables de chevet avec lampes à abat-jour frangés de vert et de noir dans ce qui apparait être comme le revival d’un motel.

Au pied du lit, deux tabourets capitonnés ajoutent encore à l’effet d’un décor de série B.

Les tentures rayées dans un étonnant arlequin de beige, de rose et de vert masquent la fenêtre et ferment l’espace. Loin d’être chaleureux, l’ensemble semble contraint, en attente, s’apprêtant à accueillir le prochain client ou la prochaine cible anonyme. Le rose vire à l’écœurement douçâtre et la possibilité d’une intimité se fige et s’annihile dans une mise en scène cheap.

Cette chambre aux murs peints d’un bleu marine profond, presque royal, contraste avec le plafond bas et les lourdes tentures à motifs floraux. Deux lampes de chevet à abat-jour beige éclairent faiblement la chambre tandis que le sol est tapissé d’une moquette à carreaux tartan typique des intérieurs d’hôtels de chaîne haut de gamme des années 1990.

Deux fenêtres identiques, parfaitement symétriques, sont encadrées des mêmes tentures crème — comme si l’architecte avait copié-collé une ouverture sans raison fonctionnelle apparente. Cette duplication parfaite, ce bug visuel, est comme un glitch dans la matrice : un endroit où la réalité aurait été générée à la va-vite et où les objets auraient dupliqués sans que personne ne s’en aperçoive.

Deux chaises, alignées côte à côte, regardent le lit. Qui est invité à s’asseoir là pour regarder la personne qui dort, va dormir ou a dormi ? À gauche, un miroir renvoie partiellement au lit son image, à droite, un écran de télévision éteint, noir et mat, évoque l’œil crevé d’un cyclope — regard aveugle fixant pourtant la chambre.

Sur la commode basse, une petite peluche isolée, unique pan d’enfance jeté là comme au hasard. Elle devient un punctum : dans une chambre ordinaire, un tel objet serait anodin. Ici, il verse dans le menaçant. Disposée selon les règles d’une logique qui nous échappe, elle semble faire partie d’une mise en scène dont le spectateur n’est pas censé comprendre les règles. Toutes les chambres des maisons d’Epstein partagent la même ambiguïté fondamentale : confortables en surface, elles demeurent profondément inhospitalières. Elles miment l’intimité alors qu’elles ne visent qu’à exposer cette dernière.

Les salons d’apparat

Assurément l’une des plus étonnantes du corpus, cette photographie sidère autant qu’elle dérange. Le luxe de la pièce — colonnes de marbre, boiseries, fauteuils profonds — contraste avec le tableau noir couvert de mots tracés à la craie : « Power », « Deception », « Appearances ! », « Time–Day », « Mirror in face », « Intellectual », « Political ».

Quatre fauteuils massifs recouverts d’un tissu imprimé animalier (léopards, zèbres et girafes stylisés) sont disposés en cercle, attendant le début d’une conversation — ou d’un rituel.

Le sol blanc immaculé contraste avec le chaos décoratif. Cette blancheur se retrouve d’ailleurs dans la lumière crue qui projette des ombres dures sur le faux ciel bleu et accentue l’effet décor de studio. La bibliothèque apparaît davantage comme un lieu de performance plutôt que de savoir. La récurrence du motif animalier — souvent présent dans les intérieurs de pouvoir ostentatoire — transforme le salon en cage dorée où le prédateur s’assoit pour dominer, jusqu’au tableau qui fonctionne comme un ready-made conceptuel… Le milliardaire joue avec les concepts comme il joue avec les personnes et le tableau noir devient la carte mentale ou l’organigramme fractionné d’une illusion en marche. Les mots effacés sont autant de portes menant à des couloirs sans fin. Les backrooms du XXIe siècle sont tissées de réseaux invisibles et d’apparences entretenues. Ce cliché judiciaire devient la nature morte la plus glaçante qu’il soit sur les coulisses du pouvoir.

Dans ce salon d’apparat inachevé — en construction ou en déconstruction — les boiseries côtoient les statues, une bibliothèque monumentale, des corniches, des moulures. Le plafond s’ouvre pourtant sur un ciel artificiel, promesse d’un ailleurs que la fenêtre grande ouverte ne délivre pas : la surexposition fait s’abolir le dehors en un blanc opaque et illisible. Des tréteaux et des valises viennent perturber la solennité du décor.

La répétition et le dédoublement structurent l’image : la petite statuette s’inscrit dans le prolongement de la grande et de son ombre : un même être, trois avatars. L’entièreté de la pièce baigne dans une certaine confusion entre ce qui est peint et sculpté, entre l’abandonné et le provisoire : le plafond-ciel magrittien répond à la fenêtre aveuglée. L’étrangeté de cette composition naît d’une superposition contradictoire et l’on reste captif d’un décor qui feint la possibilité d’un infini tout en soulignant de manière grossière les coulisses de sa propre fabrication et, de facto, de son incomplétude.

Sources

- Les Backrooms décrivent un espace liminal infini, vide et oppressant dans lequel on se retrouve coincé après avoir « noclippé » (traversé un glitch) en dehors de la réalité.

- 4chan est un forum anonyme anglophone extrêmement influent créé en 2003 et connu pour son absence totale de modération. Il est très populaire dans la droite radicale.

- Le genre « cursed » désigne des images au contenu volontairement perturbants qui provoquent une sensation de malaise en jouant sur le bizarre, le glauque ou l’absurde.