Devenir « sœurs » au-delà de la situation coloniale

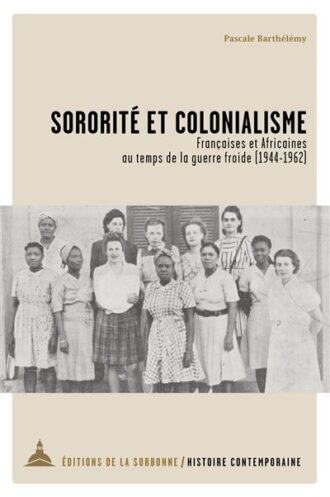

Que peuvent entendre les femmes qui emploient ce terme de « sœurs » pour définir la relation construite entre certaines Françaises, Malgaches, Africaines et Indochinoises ? Œuvrant dans le cadre d’une histoire connectée en donnant une épaisseur à la dialectique entre femmes françaises et africaines, l’analyse de ce chemin sinueux constitue la réussite majeure de l’historienne Pascale Barthélémy, qui enracine avec ce livre l’aboutissement d’un travail de plus d’une décennie.

Toutes, d’un même cœur, sans distinction de race, de religion ni d’obédience politique, nous sommes sœurs et devons travailler à l’amélioration des conditions de vie de tous 1. Que peuvent entendre les femmes qui emploient ce terme de « sœurs » pour définir la relation construite entre certaines Françaises, Malgaches, Africaines et Indochinoises ? Relève-t-il d’une connotation politique à l’image des communistes, d’un lien entre chrétiennes ou encore d’une connotation affective ? Pascale Barthélémy s’attèle ici à comprendre la sororité établie entre des femmes essentiellement originaires d’Afrique et de France, puis insiste sur une solidarité particulièrement forte, empreinte d’une réelle connotation affective pour celles qui emploient ici le mot de sœurs.

Profitant d’un riche corpus de sources collectées à Dakar, Bamako, Paris, Rome, Amsterdam et Bruxelles, mais aussi dans les archives départementales à Bobigny, puis à l’Institut d’histoire sociale de Montreuil, l’historienne réfléchit au lien établi entre un nombre, certes restreint, de femmes africaines et françaises, dans le cadre colonial mais aussi celui de la guerre froide. Pascale Barthélémy présente ce corpus et son questionnement dans une sous-partie bienvenue, intitulée « L’atelier de l’historienne ». Elle y présente son dépouillement guidé par trois objectifs, à savoir : documenter les mobilisations politiques des Africaines, repérer les Françaises présentes en Afrique, puis détecter les situations de contact entre les unes et les autres. Au fur et à mesure de son enquête, l’historienne identifie une réelle sororité entre certaines Africaines et Françaises selon des modalités plurielles. L’ouvrage nous renseigne donc autant sur les discours féministes, que les circulations de femmes et d’idées, les mobilisations politiques en Afrique de l’Ouest et la capacité de chacune à agir en situation coloniale/décoloniale.

L’ouvrage nous renseigne donc autant sur les discours féministes, que les circulations de femmes et d’idées, les mobilisations politiques en Afrique de l’Ouest et la capacité de chacune à agir en situation coloniale/décoloniale.

anthony Guyon

Saisir la sororité

Le terme anglo-saxon de sororité désigne en premier lieu la solidarité entre femmes. Il s’est forgé, en partie, en réaction à la notion de fraternité mais relève à la différence de cette dernière d’une nécessité. Le livre de Pascale Barthélémy approfondit cette réflexion par l’analyse de cette solidarité entre colonisées et colonisatrices, sans s’arrêter à ce seul paradigme puisqu’au fil du livre, cette barrière s’estompe à la faveur de combats communs, autres que celui de la décolonisation. L’étude commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale alors que les sources de l’historienne témoignent d’une surabondance du langage de l’affection autour des termes de « sœurs », « amies », « amitiés » et « amour ». C’est ici l’un des points centraux du livre, l’amitié et l’amour se trouvent au cœur de la sororité étudiée par l’historienne. Pourtant, l’entraide entre l’ensemble des femmes n’est pas systématique. Si le contexte coïncide avec l’obtention du droit de vote pour les Françaises vivant dans les colonies, les femmes de métropole et d’autres issues de certaines colonies, cette conquête n’est en rien une première victoire du militantisme féminin, puisqu’elle a été pensée sans elles. Le droit de vote est, en effet, débattu et établi par les hommes, puis n’est d’ailleurs inscrit que dans le programme final du CNR (Conseil national de la Résistance) alors que certains, tel le député radical Paul Giacobbi, se demandent s’il est bien raisonnable de l’octroyer aux femmes dans une période si troublée. La seconde barrière à la sororité est la division entre les mouvements féministes, par exemple des associations rassemblant essentiellement des femmes africaines et afrodescendantes reprochent à d’autres d’être sous l’emprise de femmes occidentales. Au-delà de la classe et de la « race », les femmes au cœur de l’ouvrage de Pascale Barthélémy évoluent en plus dans un contexte particulier mêlant l’après-guerre, la bipolarisation du monde et les luttes pour les indépendances. Sans se fondre dans ces enjeux, les mouvements féministes se les approprient et les mêlent à leurs premiers combats, essentiellement sociaux.

La période ici étudiée s’ouvre sur une solidarité limitée puisque la situation coloniale écrase la sororité et révèle de nombreux paradoxes.

anthony guyon

La période ici étudiée s’ouvre sur une solidarité limitée puisque la situation coloniale écrase la sororité et révèle de nombreux paradoxes, à l’image des femmes des Quatre Communes du Sénégal (Gorée, Dakar Rufisque et Saint-Louis) qui sont alors citoyennes françaises. Celles-ci s’apprêtent donc à voter en 1945 tandis que les autres Sénégalaises en demeurent exclues. Pourtant, ici la couleur prédomine au genre car des Européennes jugent le vote des Sénégalaises des Quatre Communes comme une mesure ridicule et révoltante, à l’opposé des manifestations populaires qui mêlent des femmes à des hommes sénégalais, antillais et français pour la généralisation de ce droit à toutes les femmes. La sororité s’applique donc, ou non, à l’échelle locale en fonction des combats et le militantisme féminin s’avère plus social que politique.

Militer

Deux organisations féminines, fondées par des femmes imprégnées par la lutte contre le nazisme, occupent le cœur de l’ouvrage : la FIDF et l’AFUF. La Fédération internationale démocratique des femmes (FDIF) naît en novembre-décembre 1945 à Paris et est incarnée par sa présidente, la scientifique Eugénie Cotton (1887-1967), qui n’hésite pas à faire l’apologie du régime stalinien et exclure les adhérentes yougoslaves après la rupture du maréchal Tito avec Staline. Pendant la guerre froide, la FDIF fustige les États-Unis et le plan Marshall mais glorifie l’URSS et la Chine de Mao. Bien qu’ouverte aux femmes de tous les continents, les Africaines y sont peu présentes. Le combat pour le droit des femmes n’est pas leur priorité et passe après la cause pacifiste qui apparaît comme leur fer de lance. Elles exaltent également une certaine maternité, qui n’empêche pas une activité dans l’espace public. Si jusque-là la maternité fut un moyen d’inférioriser et de soumettre les femmes, les membres de la FDIF revendiquent une maternité pacifiste et combattante. L’organisation est aussi résolument anticolonialiste et en dénonce les méfaits.

L’AFUF s’avère bien différente par de nombreux aspects. L’Association des femmes de l’Union française se pense d’abord comme un trait d’union entre les Françaises et les Africaines, puis entend participer à la consolidation de l’Union française. Dirigée par Jeanne Vialle de 1946 à 1953, une métisse franco-congolaise ayant rejoint Combat pendant la guerre, l’organisation se veut apolitique, puis cherche à rassembler les femmes françaises et d’outre-mer sans distinction de race, de politique ou de religion. Il s’agit donc de repenser la place des femmes dans le cadre d’une nouvelle forme d’impérialisme.

Pascale Barthélémy montre avec beaucoup de justesse que la cause féministe mobilise seulement une minorité d’Africaines instruites.

anthony guyon

Bien que fort différentes dans leurs philosophies, la FDIF et l’AFUF revendiquent la même solidarité entre les femmes. Si les Africaines s’affirment dans et hors de ces deux groupes, Pascale Barthélémy montre avec beaucoup de justesse que la cause féministe mobilise seulement une minorité d’Africaines instruites puisqu’en 1960 sur les 8 000 étudiants et élèves africains en métropole, 17 % sont des filles, dont une infime partie est politisée. Néanmoins, la FDIF ne cesse de gagner en visibilité tandis qu’elle dénonce les violences coloniales. Alors que les liens entre les peuples d’Afrique et d’Asie se consolident à l’occasion de la conférence de Bandung en 1955, une véritable solidarité s’établit également avec les femmes algériennes.

Circuler

L’autre réussite de l’ouvrage est de placer la sororité autant dans le cadre du système colonial que dans ceux de la guerre froide et de l’affirmation des pays nouvellement indépendants. Les logiques réticulaires dépassent les seules connexions entre l’Afrique de l’Ouest et le reste du continent, puis permettent aux femmes de construire des relations au-delà des frontières à l’image des Ougandaises qui, entre 1945 et 1962, nouent des liens avec des femmes asiatiques, britanniques et africaines 2.

Les logiques réticulaires dépassent les seules connexions entre l’Afrique de l’Ouest et le reste du continent, puis permettent aux femmes de construire des relations au-delà des frontières.

anthony guyon

Quelques Africaines parviennent donc à s’insérer dans l’effervescence des idées d’après-guerre, à l’image de Célestine Ouezzin Coulibaly, membre du Parti démocrate de la Côte d’Ivoire, qui quitte Abidjan pour le congrès de la FDIF à Pékin en novembre 1949. Néanmoins, son parcours montre que seules les femmes d’une certaine classe sont concernées puisqu’elle est la fille d’un chef de canton, monitrice d’enseignement et mariée à un instituteur diplômé de l’École normale William Ponty. Elle appartient donc à un « ménage d’évolués » 3 et montre que les femmes capables de s’insérer dans ces réseaux disposent d’un certain capital social, dans le sens défini par Pierre Bourdieu.

Pascale Barthélémy livre donc un authentique travail d’historienne qui fait la part belle aux sources. Les notes de bas de page, particulièrement étayées, contribuent à pleinement saisir le cheminement intellectuel suivi par la chercheuse et appellent à une réflexion sur les sources, en soulignant que les femmes africaines ont elles-mêmes laissé peu de traces. Si le propos est parfois difficile à suivre pour le néophyte, le recours constant aux actrices permet d’incarner le propos et participe ainsi à une meilleure compréhension de l’ensemble 4.

L’ouvrage s’inscrit parfaitement dans le cadre d’une histoire connectée en donnant une épaisseur à la dialectique entre femmes françaises et africaines. Si l’ambition de dépasser le seul cadre de la colonisation peut laisser dubitatif en début d’ouvrage, force est de constater en tournant la dernière page que le pari est relevé. En effet, ces femmes, qui restent certes peu nombreuses, parviennent à s’insérer dans les grands débats internationaux et leur place dans la société coloniale, colonisées ou colonisatrices, ne définit en rien la position choisie dans le cadre de la guerre froide ou la construction d’un nouveau bloc à la recherche d’une troisième voie. Si le droit de vote des femmes est bien délimité à l’époque par des hommes, en deux décennies les actrices ici présentées réussissent à s’emparer des débats structurants les relations internationales et témoignent d’une réelle capacité à agir. L’analyse de ce chemin sinueux constitue la réussite majeure de l’historienne Pascale Barthélémy, qui enracine avec ce livre l’aboutissement d’un travail de plus d’une décennie.

Sources

- Bulletin de l’AFUF, 1, décembre 1946, préambule des statuts. Cité par Pascale Barthélémy, Sororité et colonialisme au temps de la guerre froide (1944-1962), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2022, p. 88.

- Ali Mari Tripp, « Women’s mobilization in Uganda : Noracial Ideologies in European-African-Asian Encounters 1945-1962”, The International Journal of African Historical Studies, 34/3, 2001, p. 543-564. Cité par Pascale Barthélémy, p. 24.

- P. 125.

- Parmi les témoignages utilisés, on peut recommander la lecture de Jeanne Martin Cissé, La fille du Milo, Paris, L’Harmattan, 2009 (que Pascale Barthélémy a rencontré en 2007) et Aoua Keita, Femme d’Afrique. La vie d’Aoua Keita racontée par elle-même, Paris, Présence africaine, 1975.