Dans Love me tender et Nom (Flammarion, 2020 et 2021), elle habitait dix mètres carrés dans le Quartier latin et « quatorze mètres carrés dans le quatorzième » arrondissement, à Paris.

Dans Protocoles (Flammarion encore), Constance Debré habite un appartement qu’on lui prête dans « un immeuble à loyers modérés », à l’ouest d’une ville dont le nom n’est jamais cité mais dont on comprend qu’il s’agit de Los Angeles. Elle est moins souvent dans ce lieu que dans sa voiture : « Je roule des heures sur des boulevards des avenues des autoroutes », écrit-elle en se passant de virgules. Embarqué en voiture avec elle, le lecteur a l’impression de tourner autour de la ville et de l’observer en même temps que l’écrivain. Elle transforme en littérature ce qu’elle voit et un peu ce qu’elle vit – elle en dit moins à ce sujet que dans les livres précédents.

À l’occasion de plusieurs séjours aux États-Unis, Debré, ancienne avocate pénaliste née en 1972, a cherché et trouvé des protocoles d’exécution de condamnés à mort. Il en existe beaucoup car chaque État a ses méthodes, et parce que l’apparition d’une nouvelle procédure n’élimine pas les autres. La chaise électrique n’a pas disparu : « Selon le docteur W les hommes électrocutés par la chaise électrique ne meurent pas de mort cérébrale lors de la première décharge mais de cuisson des organes au cours de la deuxième ou troisième décharge. »

Constance Debré n’a pas besoin de se scandaliser explicitement contre ces modes d’emploi, ces « protocoles », pour rendre sensible ce qu’elle en pense. Ils sont le mal, l’impuissance ou l’échec de notre civilisation. Elle traduit ces procédures dans une langue clinique, sèche, efficace, en de brefs chapitres qui alternent avec d’autres dans lesquels elle raconte quelques miettes de son quotidien et donne le pouls de la ville. Le diagnostic ne porte pas à l’optimisme. Le récit des étapes d’une mise à mort, des objets et des liquides utilisés réverbère la vie que mènent les gens libres et innocents en Californie. Les deux pans sont comme l’intérieur et l’extérieur d’un même endroit, les deux faces d’une même médaille, l’Amérique. Dedans et dehors, il y a des protocoles. On distribue « des tests pour le fentanyl dans les librairies » ; de légers tremblements de terre se font sentir régulièrement, « juste quelques secondes qui font tomber un livre une tasse ou rien ». On a « l’impression que rien ne tient ». Dans une fête « une fille saoule se prend une porte vitrée en plein visage, elle renverse son bol de bortsch sur son pull blanc, on dirait du sang ». Une autre femme, quand elle prend un acide « m’écrit qu’elle est in love with me. Sinon non. Sinon tout est normal. »

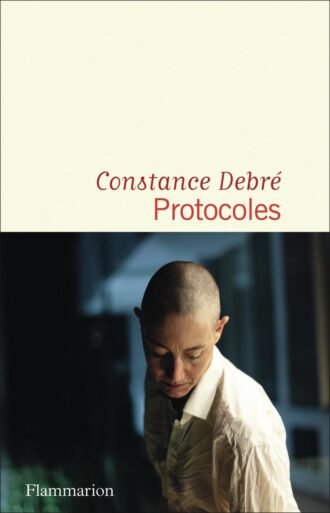

Cinquième livre de Constance Debré, Protocoles est peut-être le plus réussi, celui où la colère est sous-entendue et non pas exposée, explosive et agressive. L’écrivain n’essaie plus d’en découdre avec le lecteur. Le Grand Continent l’a rencontrée dans un café du 20e arrondissement. Elle occupe une chambre de bonne tout à côté. Elle est grande et très mince, élégante et d’allure monacale, souriante, accueillante et réfléchie.

Vouliez-vous que votre texte ait une valeur documentaire sur les protocoles de mise à mort ?

Je fais de la littérature et non du documentaire ou du journalisme parce qu’il me semble que seule la littérature peut prendre en charge le réel dans sa dimension littérale et parabolique.

Si mon but n’avait été que de faire connaître une part du réel, qui témoigne des coins les plus sombres de ce que nous sommes, je n’aurais écris que sur les protocoles d’exécution, lesquels ne constituent qu’un aspect de mon livre, et je les aurais « traités » très différemment.

Or les protocoles ne sont pas le sujet du livre, ils ne sont qu’une matière que j’utilise pour dire, plutôt pour laisser apercevoir autre chose qu’eux-mêmes. C’est la raison, pour ne parler que de la matière utilisée, pour lesquelles ces passages évoquant ou décrivant les exécutions, s’inscrivent dans des passages où un narrateur, assez opaque, se promène dans le monde, un monde lui même assez opaque, les lieux n’étant jamais nommés : et cela non par coquetterie mais précisément parce que l’aspect documentaire est sans importance et qu’il s’agissait de décrire les choses, en les détachant de leurs noms, dans leur réalité plus générale.

Comment parvient-on à cela ?

Tout est figure : les exécutions, le je, les autres, les lieux, rien n’est singulier et circonstanciel. Mon intention, en général et en particulier avec ce livre, était — ou est — double.

C’est-à-dire ?

Il s’agissait d’une part de faire prendre en charge par la littérature une part du réel qui est limite, c’est à dire à la limite du pensable et à la limite de ce qui lisible — c’est ce que j’appelle la part pornographique du réel —, et d’autre part lui donner une forme qui soit hors de celle conventionnelle de l’histoire, la narration, qui me paraît dépassée.

Je voulais, avec cette matière, faire un livre sans histoire ni personnage, sans opinion, explication, dénonciation.

Un livre mat, dans lequel les descriptions de mises à mort entrent en écho avec notre monde contemporain hanté par le mal, par la mort, la fin.

Le monde du dessus marche sur les corps de ceux qui nous ont précédés et qui nous servent de charbon.

Constance Debré

Avez-vous eu du mal à trouver cette forme assez singulière ?

Oui, je voyais que les protocoles seuls ne suffisaient pas.

J’ai envisagé à un moment de faire une espèce de chant avec cette matière, à la façon d’Éden, Éden, Éden, de Guyotat. Mais je n’ai pu renoncer à la beauté de la matière sèche et brute, plus proche de moi aussi sans doute.

Est-ce pour rendre sensible cet écho entre les couloirs de la mort et la vie du dehors que vous laissez entendre que la loi et les routines quotidiennes sont-elles une seule et même chose ? La routine, vous la mettez en scène notamment en racontant que vous nagez chaque matin dans une piscine. Vous parcourez chaque jour exactement la même distance à la nage…

Le désir de loi est sans doute une des plus profondes aspirations de l’homme.

Aux niveaux politique, moral, mais aussi quotidien et banal. Il n’est qu’à ouvrir Instagram pour s’en apercevoir. L’époque politiquement troublée, incertaine et anxiogène que nous traversons paraît avoir produit l’obsession du bon régime… alimentaire, de la quantité de protéines requises à la phobie du sucre.

Que Trump se soit associé avec Kennedy me paraît tout à fait éloquent. Le désir de règles, de lois personnelles ne dit qu’une chose : l’angoisse. En soi ce mouvement, qui n’est au fond qu’un désir de formes pour lutter contre le chaos — et peut-être la littérature n’est-elle pas autre chose — nous élève.

Sous réserve, bien sûr, des règles que nous établissons. Nous entrons alors dans l’esthétique de soi. Néanmoins, et pour parler de l’époque, l’obsession pour les règles personnelles, comme à défaut de penser les règles du monde, paraît aussi être un mouvement de fuite, assez préoccupant.

Vous roulez beaucoup, à Los Angeles, et à la lecture de Protocoles, on se sent en voiture avec vous. Le livre est presque un travelling sur ces protocoles de mise à mort des condamnés. Vouliez-vous faire voir ces choses ?

Los Angeles, de même que les autres lieux, américains ou non, qui m’ont inspirée, ne sont pas nommés. Mais ils apparaissent en effet de façon assez transparente.

Et s’il y a quelque chose de l’ordre du travelling comme vous dites, c’est plus inconscient qu’autre chose. Sans doute que l’Amérique, et en particulier l’Amérique de l’Ouest, est immédiatement cinématographique.

Mais je pense qu’un livre est toujours une traversée.

On songe au miroir stendhalien promené le long d’un chemin…

Cela me va. Plutôt que de dire des choses, je préfère prendre des éléments du réel et les poser, pour que le lecteur les voie.

La surface et ce qu’elle recouvre ou ce qu’elle cache est l’un des motifs de votre livre. On pourrait lire votre pratique intense de la natation comme la métaphore de l’idée que sous la surface se trouve un autre monde.

Oui, c’est l’idée du sacrifice, que j’avais déployée dans mon précédent livre, Offenses (Flammarion, 2023).

Le monde du dessus marche sur les corps de ceux qui nous ont précédés et qui nous servent de charbon.

Votre livre sort en librairie alors que les États-Unis semblent avancer vers le chaos. Faut-il lire Protocoles comme un texte circonstanciel, ou auriez-vous pu l’écrire il y a cinq ans ?

Les deux.

Qu’il existe plusieurs niveaux de lecture, c’est ce qui fait pour moi la littérature. On écrit à partir de notre sentiment du monde, lequel se construit petit à petit, par l’existence, en lisant des livres, en regardant ce qui se passe.

Un livre est d’abord une œuvre d’art, d’abord un projet esthétique qui prend en charge le monde. Un texte n’existe pas en premier lieu pour renseigner sur le monde. Il doit dégager un sentiment de damnation, l’idée que l’horreur fait partie du beau.

Ce que j’aime dans un livre ou dans un film est qu’ils embrassent notre défaite, notre chute, l’horreur de l’homme, ceux qui souffrent et ceux qui font souffrir ; notre folie. Ensuite vient le désir de définir une forme pour attraper cela avec le moins de commentaires possibles.

Qu’est-ce que je pouvais raconter en face de ces protocoles ? Rien. Il n’y a rien à raconter. Il faut chercher une solution et c’est là que cela devient intéressant.

On décèle parfois une ironie dans vos descriptions de ces mises en scène d’exécutions. Il arrive qu’une exécution échoue, qu’il faille s’y reprendre à deux ou trois fois. Un défibrillateur est à disposition au cas où la mise à mort ne fonctionne pas bien. Sur la recherche de nouvelles méthodes d’exécutions, vous écrivez « La commission croit au progrès » (p. 22).

Cette ironie, involontaire, est là, parce que l’ironie du réel est omniprésente : plus on s’approche d’un phénomène, plus on le voit, plus on en oublie le principe initial.

On a foi dans le progrès, les Américains ont foi en la loi, en la technique, mais ils ne savent plus où ils en sont.

Vous étiez partie aux États-Unis dans le cadre de la Villa Albertine, un programme de résidence dans des villes américaines mis en œuvre par le gouvernement français. Aviez-vous alors ce livre en tête ?

L’Amérique m’a toujours beaucoup intéressée et j’y suis toujours allée régulièrement. J’y ai vécu il y a longtemps et mon fils a les deux nationalités, français par moi et américain par son père.

Je suis retournée à New York dans le cadre de la Villa Albertine puis je suis allée à Los Angeles parce que la maison d’édition qui me publie aux États-Unis, Semiotext(e), y est installée. Mes livres ont été bien reçus aux États-Unis. Et depuis quatre ans je passe trois ou quatre mois par an dans ce pays, essentiellement à Los Angeles.

J’aime cette ville dont on a l’impression qu’elle se trouve au bord du monde, juste au-dessus de l’abîme.

Une impression qui peut être parfois très concrète à Los Angeles…

Oui, le fait que, de certains endroits, on voit le désert et la croûte terrestre me donne l’impression de sentir davantage le mal à Los Angeles qu’ailleurs. Ce n’est pas pour rien que le cinéma filme cette ville si souvent.

Je suis bien, là-bas.

Quand je traverse le pays en arrivant de Paris ou de New York, je vois ces étendues de terres sans fin et je me sens traversée par les mythes. J’y passe trois, quatre mois par an. J’y retourne bientôt. Il suffit de sortir dans la rue pour, en une seconde, voir le mal, la chute.

Dante est d’ailleurs cité dans le livre.

J’ai le sentiment qu’on traverse parfois des enfers, que La Divine Comédie est un texte réaliste.

On le voit en observant la faille de San Andreas : la Terre est ouverte, il y a un monde sous la surface du monde.

La violence est plus à vif à Los Angeles.

Il y a très peu de virgules mais le texte se lit très bien ainsi. Vous n’aimez pas les virgules ?

En effet, je ne les aime pas.

Chez Flammarion, mon éditeur, on discute de cette absence de virgules. Cela leur fait peur quand je les enlève. Mais si j’ai bien fait mon travail, on ne devrait presque pas en avoir besoin.

Un texte n’existe pas en premier lieu pour renseigner sur le monde. Il doit dégager un sentiment de damnation, l’idée que l’horreur fait partie du beau.

Constance Debré

Le monde du droit rencontre dans Protocoles celui de la littérature. En quoi votre regard, en entrant dans une prison, est-il différent aujourd’hui que vous êtes écrivain du regard que vous aviez lorsque vous étiez avocat ?

Je pense que ce sont les mêmes métiers.

Il faut, comme avocat et comme écrivain, pouvoir se mettre à toutes les places, déplier le monde, que les juges doivent ensuite fermer. La loi, c’est ce à quoi on n’échappe pas, disait Derrida : cela ne peut que m’intéresser.

Comme avocat, on arrive devant les juges et les jurés avec ce qu’on sait du monde, avec une grande pitié sur le monde, et on explique des faits extrêmement violents. Il ne s’agit pas d’empêcher les juges ni les jurés de juger, ni de leur faire remettre la légion d’honneur à qui a commis un crime, mais il s’agit de juger les hommes en hommes.

Je suis heureuse d’être aujourd’hui dans la position de l’écrivain parce qu’elle me semble plus difficile que celle de l’avocat, plus importante.

Mais je n’ai pas changé.

Vous écrivez dans Protocoles que la loi supprime les questions ; la littérature en pose, au contraire.

Oui, c’est juste. Dans un livre, le réel ne se referme pas, il n’y a pas de jugement.

Dans une scène, vous jouez au billard dans le désert et vous écrivez que « la loi morale est au-dessus de vous ». Qu’est-ce que cela veut dire ?

Il existe des moments de grâce et c’en était un, même si « grâce » est un mot que j’hésite à employer tant il est très chargé.

Le ciel était étoilé, le personnage avec lequel je jouais au billard est mon fils : à ce moment-là, il y a eu quelque chose de très juste entre deux êtres. Et la loi morale était au-dessus de nous : je ne critique pas la loi. Elle représente parfois la mort, parfois cet instrument des hommes qui tend au bien — et qui peut faire le mal.

Votre première phrase est excellente : « Vous êtes condamné à mort ». Elle fait songer au Dernier jour d’un condamné, de Victor Hugo. Y avez-vous pensé ?

C’est difficile de ne pas y penser, mais j’avais aussi en tête Camus, Dostoïevski, et surtout Kafka et Dennis Cooper : je cherchais quelque chose de sec, de brutal, de banal dans la représentation du mal, mais aussi de parabolique comme chez Kafka.

J’ai aussi pensé à Moins que zéro, de Bret Easton Ellis, son premier roman, celui que je préfère et le plus didionesque 1.

C’est impossible d’aller en Californie du Sud sans penser à David Lynch ni à Joan Didion. La Californie paraît très loin de l’Occident, et en même temps on y voit tout l’Occident.

C’est une caisse de résonance du mal-être, de la folie de l’Occident, et c’est pourtant très beau.

Certaines descriptions d’exécutions sont précises et difficiles, surtout lorsqu’elles tournent mal. Vous êtes-vous fixé une limite dans la description de l’horreur ?

Non, le réel est comme ça. Je n’ai pas cherché à être gore. Je pense qu’on est capables de regarder ce qui se passe, de voir ce que les exécutions font aux corps.

En lisant des autopsies, j’ai pensé que cela devait être dit et su. Je ne suis pas là pour en faire trop, j’essaie d’être factuelle.

Ces descriptions sont-elles compliquées à écrire en raison de leur violence ?

Non. Ce serait certainement difficile à regarder mais je me sens responsable de ce qui se passe et chargée de le dire.

Des yeux qui sortent de leur orbite et qui tombent sur les joues, c’est dur mais il faut le dire. Je n’ai ni atténué, ni exagéré ce que j’ai lu.

Je cherche une écriture objective, même si, bien sûr, je sélectionne certains faits et pas d’autres.

Vous faites référence aux témoins des exécutions : chaque condamné à des témoins le jour de son exécution. Leur présence est-elle obligatoire ?

Oui, parce que la justice, lorsqu’elle est prononcée, nécessite des témoins.

C’est un grand principe des États de droit et les États-Unis sont encore un État de droit — même s’ils ne le sont plus complètement. Les témoins, ce sont les familles, celle de la victime, celle du condamné, les avocats, et un ou deux journalistes qui n’ont pas le droit d’écrire sur ce qu’ils voient.

Lorsque vous êtes aux États-Unis, à quoi sentez-vous que c’est un grand État de droit ?

Il ne m’est heureusement jamais rien arrivé, mais je n’ai pas du tout envie d’avoir affaire à la police américaine.

C’est un État qui fait peur.

Y circule une violence qui n’est pas celle de la France ni celle de l’Europe. Je ne suis pas une spécialiste des États-Unis mais ce qui me paraît terrifiant est que le clapet de la loi est en train de sauter. Si la loi devient officiellement accessoire, c’est le début de la fin.

Vers la fin de Protocoles, vous avez rendez-vous avec une avocate new-yorkaise qui a assisté à une exécution, ce qui n’est pas votre cas. Vous écrivez qu’en regardant cette avocate, vous pensez à ses yeux qui ont vu la mort…

Oui, c’est une question, ça : « Avez-vous déjà vu un mort, ou quelqu’un en train de mourir ? » L’expérience par le regard est particulière.

Cette avocat travaille dans un cabinet, où j’ai travaillé quand j’étais plus jeune, qui fait du pro bono pour des condamnés à mort ; je suis en face d’elle, je cherchais à ce moment-là comment mettre en forme ces protocoles dans mon livre, et en regardant ses yeux, je mesurais mon ignorance et sa connaissance.

Elle avait vu quelque chose d’abyssal, à un degré horrible. Elle a vu la mort dans sa brutalité, dans son absence de mots. Je me disais qu’elle était à un autre niveau de la connaissance de l’humanité que moi. D’elle-même, elle m’a dit : « Personne ne regarde personne dans les yeux parce qu’on a tous honte ». On fait partie de l’humanité qui fait ça.

L’intérêt que suscite Protocoles tient peut-être aussi au fait qu’il va à rebours de beaucoup de livres publiés en ce moment, lesquels relient le mal à une classe sociale. Lisez-vous ces livres-là ?

Je trouve qu’il y a quelque chose de plus grand et de plus vrai dans le fait d’essayer d’embrasser l’humanité entière et la condition humaine. Quels que soient notre genre, notre classe sociale, notre époque, notre pays, nous partageons quelque chose, sans quoi il n’y aurait pas de littérature.

Elle permet la traversée de ces différences. Je ne dis pas qu’elles n’existent pas, mais qu’on peut les dépasser.

Et puis je pense qu’il y a du faux dans ces lois sociologiques. Il y a un peu de vrai aussi, elles nous permettent de voir ce qu’on ne voyait pas, mais je ne pense pas que la sociologie fasse bon ménage avec la littérature.Cela ne sonne pas toujours juste, même s’il y a des exceptions — comme Proust.

Quels auteurs lisez-vous, qui appartiennent à la littérature contemporaine ?

Pierre Guyotat (1940-2020), dont Gallimard sortira bientôt un texte inédit, Histoire de Samora Mâchel 2, un livre sur lequel il a travaillé pendant des années et dans lequel il invente une langue. Il pousse la langue aux limites de l’illisible. Guyotat avait une forme de génie.

La littérature peut repousser des limites.

Il m’inspire beaucoup par son travail et sa figure d’écrivain, sa conception de la littérature.

J’aime beaucoup Dennis Cooper 3, parce que lui aussi, comme Guyotat mais différemment, se pose la question des limites de la littérature, dans sa matière et sa forme. J’aime bien Bret Easton Ellis, surtout Less than Zéro, et bien sûr Don DeLillo ou Cormac McCarthy. J’ai une grande tendresse pour Charles Péguy, je lis Hérodote et le cardinal de Retz, et toujours Guillaume Dustan : je pioche.

Souhaitez-vous aller vers une forme, une écriture de plus en plus expérimentale ?

Je ne cherche pas la forme expérimentale pour le plaisir, et je souhaite sortir des formes conventionnelles du roman. Je ne comprends pas pourquoi elles reviennent à ce point.

Le roman à personnages et à histoire, je m’en éloigne. Je m’éloigne aussi de l’usage de la première personne que je faisais dans mes premiers livres. La première personne écrase un peu le texte. Elle existe un peu dans Protocoles, mais moins qu’avant.

Il me semble que nous sommes dans une période intéressante et préoccupante politiquement, nous ignorons ce qui va arriver, et je trouve important que la littérature se penche là-dessus.

J’ai parlé de ma famille, c’est fait.

Maintenant que le monde va mal, il faut en parler d’une manière littéraire. D’autant plus que nous sommes tous traversés par cette question : « Qu’est-ce qui se passe ? »

En partant aux États-Unis, en voyageant, en passant du temps dans les avions, des idées me viennent davantage qu’en restant à Paris. C’est la raison pour laquelle je continue de partir.

Un jour il faudra que j’aille ailleurs.

Savez-vous quelle sera la prochaine destination ?

Où précisément, je ne sais pas encore.

Mais il faut voir le monde.

C’est difficile parce qu’il est devenu une sorte de spectacle de lui-même.

Trouvez-vous facilement des sujets de livres ?

Bien sûr que non ! J’ai un peu hâte d’être sortie de la promotion de Protocoles pour penser à un prochain livre, relire mes carnets, même s’ils sont illisibles.

Écrivez-vous vite ?

En fait, je n’écris pas.

Très vite, avec Protocoles, j’ai eu beaucoup de pages. J’ai réduit cette matière et il fallait que je distingue la forme là-dedans. J’ai eu un texte deux fois plus gros que celui-ci.

J’aime bien l’épure.

Sources

- Constance Debré fait ici référence à l’écrivaine américaine Joan Didion, née en 1934, morte en 2021, qui a écrit sur la Californie ravagée par les excès des années 1970 un texte devenu une référence sur le sujet, The White Album, en 1979. Il est disponible dans un recueil d’articles intitulé L’Amérique, en Livre de poche.

- Pierre Guyotat, Histoire de Samora Mâchel, Gallimard, en librairie le 19 février 2026.

- Né en 1953 à Pasadena, Dennis Cooper est un écrivain, un journaliste et un réalisateur américain transgressif qui met en scène des personnages marginaux. Il est publié en France chez P.O.L.