« Diriez-vous que vous êtes quelqu’un qui ne porte pas de jugement ? », demande une femme à István. Il est son chauffeur privé, à Londres, et il paraît particulièrement impassible, discret, voire passif. Elle est séduisante, enjôleuse. Elle est son employeuse. À ce moment-là du livre, elle le domine d’autant plus qu’il est un Hongrois exilé en Angleterre.

Nous sommes au début des années 2000, la Grande-Bretagne fait encore partie de l’Union européenne qui vient d’accueillir dix nouveaux pays de l’Est, dont la Hongrie.

Cette femme, Helen, a envie que le jeune homme lui parle de lui car elle est comme nous, lecteurs : elle trouve István opaque mais intéressant ; opaque donc intéressant. Il est à la fois désincarné et très physique, il a un corps et il s’en sert.

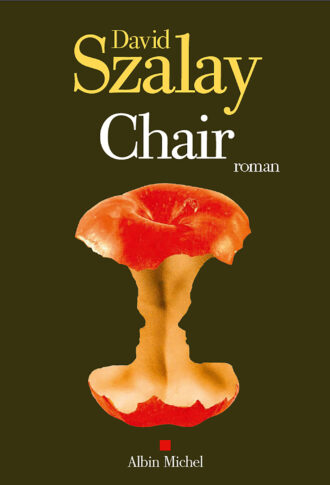

David Szalay réussit une prouesse dans Chair (traduit de l’anglais par Benoît Philippe), son sixième roman récompensé en novembre 2025 du Booker Prize, la plus prestigieuse récompense littéraire britannique : il construit une épaisseur, une texture fascinantes à un personnage qui ne dit presque rien excepté « Oui », « Ouais », et « Ok », si bien qu’un jour, Helen n’en peut plus du laconisme d’István et lui dit : « Merde, arrêtez de rester dans le vague. Vous êtes toujours comme ça ? » Sa remarque ne changera pas grand-chose.

On suit István de son adolescence jusqu’à sa vieillesse. Né en Hongrie à la fin des années 1980, il est envoyé — après quarante-deux pages stupéfiantes — dans un centre de détention pour mineurs parce qu’il a eu un geste aux conséquences dramatiques.

Une fois libéré, il sert comme soldat en Irak, en 2003, puis il part en Angleterre, y devient videur de boîte de nuit, chauffeur d’un riche homme d’affaires (et de son épouse, Helen) et homme d’affaires à son tour.

István est le héros de ce grand roman, qui offre une expérience de lecture singulière sans pour autant qu’il soit rédigé dans une langue expérimentale. Elle est au contraire sobre, tenue, et magistralement simple car elle allie la netteté à la profondeur, et surtout, à l’ambiguïté, à l’incertitude, un mélange qui provoque de l’attente.

Chair excelle dans l’implicite — ce qui est le propre de la bonne littérature. Les personnages partagent rarement leurs réflexions et leurs avis sur ce qui leur arrive, ils sont très seuls et ne s’entraident pas vraiment, même lorsqu’ils sont mariés. Et l’auteur ne se mêle pas de leurs histoires. C’est un roman, entre autres, sur la solitude fondamentale. István en prend conscience et pense : « On est ainsi exposé de manière absurde sans savoir si le monde sait tout ou rien de ce qu’on est, car on n’a pas les moyens de savoir si ces expériences sont universelles ou entièrement propres à soi-même. »

Nous aussi, lecteurs, nous restons seuls devant ces personnages, spectateurs pantois de leurs décisions.

Rares sont les romans qui provoquent à ce point un face-à-face avec des êtres de fiction. Les trajectoires sont en forme de montagnes russes : il y a dans Chair beaucoup de péripéties, preuves de l’inventivité de l’auteur. La chance des uns et des autres atteint un sommet puis elle dégringole après des accidents, ou à cause de choix cruciaux et imprévisibles comme le sont les choix des héros bibliques.

Le Grand Continent a rencontré David Szalay lors de son passage à Paris pour la promotion de son livre. Nous nous voyons chez Albin Michel, l’éditeur de ses trois livres traduits en français — outre Chair, il y a Ce qu’est l’homme (2018) et Turbulences (2020). Citoyen britannique né en 1974 au Canada d’un père hongrois, David Szalay a été élevé à Londres et il a une façon anglaise de se comporter : il répond avec générosité aux questions et il le fait sobrement et poliment.

Il comprend mieux le français que le hongrois, précise-t-il. Mais il nous répondra en anglais.

Pour recevoir tous nos contenus littéraires et nous soutenir, abonnez-vous au Grand Continent

L’une des choses les plus frappantes à la lecture de Chair est la constance dans le laconisme du personnage d’István. Avez-vous essayé de le faire parler de façon moins elliptique ?

Non, István n’a pas été plus loquace dans une version précédente du roman, il était ainsi dès le début. Le premier chapitre du livre, cette histoire d’un adolescent très timide qui vit une expérience troublante, c’est la première partie que j’ai écrite.

Le roman est né de là, et la personnalité d’István se dessine à travers cette expérience initiatrice, avec cette femme plus âgée que lui.

N’avez-vous pas craint que le personnage manque d’épaisseur à cause de cette économie de mots ?

C’est un défi que je me suis donné dès le début : construire un personnage sans qu’il s’explique par les mots. Au début, c’était difficile, et même à la fin de l’écriture du roman, je n’étais pas certain de ma réussite, parce que je n’emploie pas de moyen direct pour communiquer la substance de ce qu’est István. Lui-même ne dit pas qui il est, l’auteur non plus, les autres personnages non plus. Personne ne commente le comportement d’István.

Sa personnalité se dessine à travers une accumulation de faits, ou plutôt d’actes physiques, dont les conséquences sont parfois bonnes, parfois mauvaises.

L’initiation sexuelle d’István par une femme plus âgée fait penser à des scènes de Leçons (Gallimard, 2023), le roman de Ian McEwan. Le héros est initié à la sexualité par sa professeure de piano qui est plus âgée que lui. L’avez-vous lu ?

Non, mais plusieurs personnes ont fait ce rapprochement. Il faut que je le lise. Je crois avoir compris que mon personnage et celui de Ian McEwan ne vivent pas cette expérience de la même façon.

C’est un défi que je me suis donné dès le début : construire un personnage sans qu’il s’explique par les mots.

David Szalay

István m’a aussi fait penser à un idiot comme il y en a chez Faulkner…

Je n’ai pas pensé à Faulkner en inventant István, mais je comprends votre rapprochement.

Au début, on ne sait rien d’István, tant il s’exprime peu … Et l’impression qu’il donne change au fur et à mesure qu’avance le roman.

Quelle importance a le fait qu’István soit hongrois, et adolescent dans les années 1990 ?

C’est très important.

Les personnages sont ancrés dans leur temps, dans l’Histoire, et dans la réalité.

István devient adulte à une époque essentielle pour l’Europe, la fin du Rideau de fer, et il reste éberlué, confus, devant l’effondrement de l’empire soviétique. C’était une expérience saisissante et troublante. On essaie encore de comprendre ce qui s’est passé, d’ailleurs.

La confusion, le chaos existent toujours dans l’esprit des gens de cette partie de l’Europe. La relation entre ces anciens pays que l’on disait de l’Est, leurs habitants, et le reste de l’Europe est encore en cours de construction.

Où viviez-vous à ce moment-là ?

Je vivais en Angleterre. Je suis né au Canada mais j’ai grandi en Angleterre. Mon père est né en Hongrie, il en est parti dans les années 1960 mais sa famille, sa sœur, ses parents, mes cousins, sont restés en Hongrie. Nous leur rendions visite une fois par an, donc je garde des souvenirs forts de la Hongrie de ces années-là.

La chute du Rideau de fer a produit des effets divers sur les habitants, selon les générations.

Pour les tantes de mon père, qui étaient déjà âgées, ce fut un choc, il fallait tout déconstruire et créer quelque chose de tout à fait différent.

Pour les jeunes, c’était sans doute plus facile.

Les personnages sont ancrés dans leur temps, dans l’Histoire, et dans la réalité.

David Szalay

Comment l’Ouest était-il vu ?

Je fais sentir dans le début du roman que l’Ouest représentait un idéal de bonheur — si bien que ces populations de l’Est se trouvaient dans une position avilissante par rapport à ces gens plus riches qu’elles.

C’est comme lorsqu’on a, dans sa famille, quelqu’un de très fortuné et qu’on a envie de vivre comme lui. On est excité de venir dans sa magnifique maison, on fait exactement ce qu’il faut pour être invité, réinvité — et ces efforts ne sont pas bons pour l’estime de soi.

Je pense qu’une partie des situations politiques actuelles en Europe de l’Est peut se lire comme une réaction à cette humiliation. En partie, seulement. C’est une façon pour les anciens pays de l’Est de dire à ceux de l’Ouest : nous ne sommes pas obligés d’entretenir cette relation de soumission avec vous.

Pourtant, en 2026, la réalité économique reste la même : les pays de l’Ouest sont plus riches.

Le déséquilibre demeure, même si quelques pays ont réussi à rattraper leur retard, la Slovénie et la Tchéquie par exemple.

Cette réaction à l’humiliation des pays pauvres par les pays riches se sent, dans votre roman, à l’échelle des personnages, notamment lorsque la mère d’István remarque que Thomas, le beau-fils d’István, n’aime pas István. Elle analyse ce problème de façon pragmatique. Elle est inquiète parce que l’enfant, une fois majeur, pourrait causer de graves problèmes à István.

En effet, elle n’est pas sentimentale, et ce dès le début du livre. Mais je ne veux pas non plus la caricaturer.

Je ne veux surtout pas classer les personnages moralement, établir deux colonnes, les bons d’un côté, les mauvais de l’autre.

Certains critiques littéraires qualifient votre livre d’étude de la masculinité contemporaine, mais il est aussi une étude de caractères féminins contemporains.

Absolument. Je n’aime pas trop que les gens insistent sur la peinture de la masculinité que serait mon livre parce que c’est également un roman sur bien d’autres thèmes : l’argent, le temps, la vieillesse, l’avilissement.

Les personnages féminins sont tout aussi importants : Helen, avec laquelle István fait un bout de chemin, ou sa mère, sont essentielles.

Helen est un type de femme qui existe dans les pays riches d’aujourd’hui : elle a épousé un homme fortuné de vingt ans son aîné, tout en pouvant profiter d’une relative liberté, avoir un amant. Dans l’immense maison qu’elle habite, elle occupe un étage différent de celui qu’occupe son mari. Ils se voient rarement, elle fait des courses à Londres tandis qu’il travaille. Il est souvent « en déplacement ».

Je ne serais pas surpris que Houellebecq m’ait influencé.

David Szalay

La différence entre les classes sociales est un motif important de Chair…

Oui. Les classes sociales font partie de la dynamique dont je parlais tout à l’heure, celle des différences entre l’Est et l’Ouest. Sans grossir le trait, c’est un peu comme s’il y avait un système de classes entre pays auquel je donnais sa réplique dans les relations entre les êtres au sein d’un même pays, l’Angleterre.

István arrive à Londres en 2004 ou 2005, donc juste après l’élargissement de l’Union européenne à plusieurs pays de l’Est, dont la Hongrie.

Il est un migrant venu de l’Est et il est immédiatement associé par les Britanniques à une classe sociale. S’il avait été médecin, cela aurait été différent. Mais il n’a pas de diplôme, alors il se retrouve videur dans une boîte de nuit.

Helen, alors qu’ils viennent de se rencontrer, se moque de son accent quand il parle anglais ; il se sent un peu offensé mais il ne proteste pas, il laisse faire.

Les lieux sont très importants dans vos romans. Ce qu’est l’homme se déroule dans plusieurs pays, et Turbulences se passe en partie dans des aéroports ou sur le trajet d’aéroports, avec des personnages en transit entre deux villes. Dans Chair, István et Helen passent plusieurs semaines dans un hôtel de luxe à Munich, et leur comportement change.

En effet, dans un texte, le choix d’un endroit est déterminant.

Ce qui se passe dans l’hôtel est devenu une partie importante du roman alors que cela ne devait occuper initialement que quelques paragraphes. Or je me suis aperçu qu’en sortant Helen et István de leur environnement habituel, il se passait quelque chose, leur relation se transformait.

À ce stade du roman, István est le chauffeur d’Helen, mais la hiérarchie sociale pèse moins lourd lorsqu’ils sont tous les deux ailleurs qu’à Londres.

Bien sûr, cette situation inégalitaire persiste dans une certaine mesure, surtout lorsque le fils d’Helen les rejoint.

Mais lorsqu’ils sont sans Thomas, István et Helen sont presque des égaux. Il fallait cette étape à l’hôtel pour qu’ils se rapprochent plus tard dans le livre et que leur rapprochement soit vraisemblable. Cette partie à l’hôtel est ma préférée du roman.

Je suis gênée, je ne veux pas faire la morale : mais qu’ils se retrouvent dans un hôtel payé par le mari d’Helen renforce la faute morale qu’ils commettent…

Bien sûr, vous avez raison, ils sont fautifs. C’est atroce, je le pense aussi.

D’ailleurs j’ai éliminé une partie dans laquelle Thomas, le fils d’Helen, accusait durement sa mère de trahir son père. On peut raconter cet épisode d’une façon qui ferait passer Helen pour un monstre — mais je ne veux pas l’accuser, j’ai de l’empathie pour elle.

Son mariage est une union sans amour, elle trompe son mari richissime : c’est une situation qui paraît réelle, et qui existe. On peut avoir de la sympathie pour cette femme qui se conduit mal parce que Helen est dans une zone grise.

Son mari a des torts, lui aussi.

Un autre lieu qui apparaît dans votre roman : le lac Balaton, en Hongrie…

C’est une région importante dans la vie hongroise.

Pendant l’époque communiste, on y allait parce qu’il était difficile de partir ailleurs, il était difficile de voyager.

Aujourd’hui encore, les Hongrois y sont attachés et ils y vont pendant les vacances d’été. Le lac Balaton est lié à la jeunesse, dans l’imaginaire hongrois : c’est le premier endroit où l’on peut aller en amoureux quand on est jeune.

István y va d’ailleurs avec sa petite amie, Noémi.

István n’a pas de père. Lui avez-vous imaginé un père dans une version antérieure ?

Non. À un moment, je me suis dit : « Tu n’as pas parlé du père, il est mystérieux, il est absent. Faudrait-il dire quelque chose sur lui ? » Et j’ai décidé de ne rien imaginer.

Qu’est-ce que cela ajouterait ? C’est presque mieux que je reste silencieux sur ce père, cela ouvre différentes possibilités.

Je n’ai pas conservé des secrets sur ce père que je ne dévoile pas dans le livre. Aux lecteurs d’imaginer un père, ou pas. C’est ouvert.

Le regard que vous portez sur les relations sentimentales contemporaines — en particulier dans Ce qu’est l’homme, un texte cru, le portrait de neuf hommes dont certains sont fatigués de l’amour, désabusés, étanches au sentimentalisme, et couchent avec des femmes qui ne sont pas moins désabusées — fait penser à l’œuvre de Michel Houellebecq. Est-ce un auteur que vous lisez ?

J’ai lu deux ou trois romans de lui et je les ai beaucoup aimés. C’est tout le contraire d’ennuyeux.

La manière dont il décrit le monde contemporain me paraît plus juste que chez n’importe quel écrivain — c’est ce qui me fascine chez lui. Il est inclassable, contrairement à la plupart des auteurs.

Je ne serais pas surpris que Houellebecq m’ait influencé.

Je n’aime pas trop que les gens insistent sur la peinture de la masculinité que serait mon livre.

David Szalay

Trois romans de vous ont été traduits en français. Vous en avez écrit trois autres. Pouvez-vous nous en parler ?

Parmi les trois autres, il n’y en a qu’un que je voudrais voir traduit en français.

C’est un roman très londonien qui s’intitule d’ailleurs London and the South-East (Vintage Books, 2009).

C’est le seul que j’ai écrit entièrement à Londres. Il est différent des trois autres romans traduits, qui ont tous une dimension internationale.

London and the South-East raconte l’histoire d’un vendeur par téléphone, un type alcoolique. Il se trouve que j’ai travaillé comme vendeur par téléphone dans les années 1990. Il essaie de se prendre en main, mais il n’y arrive pas. Le ton du livre est comique.

Un autre roman parmi ces textes non traduits se passe en Russie entre les années 1940 et les années 1970. C’est le premier que j’ai écrit et le deuxième à avoir été publié, et je ne crois pas que j’écrirai un autre roman historique à l’avenir. Le troisième roman est également très londonien.

Chair est-il à vos yeux votre texte le plus réussi ?

Sans doute, avec Ce qu’est l’homme, qui est un livre drôle alors que Chair est sombre — tragique, même.

Le fait de passer sous silence plusieurs années entre les chapitres, l’aviez-vous décidé à l’avance ?

Oui. Je dessine d’abord une structure narrative globale et ces sauts à travers les années en faisaient partie.

Mais ce qui se passe dans le détail, je le découvre pendant l’écriture.

La guerre en Irak, à laquelle István participe comme soldat, j’y ai pensé pendant l’écriture.

La toute première idée était sans doute d’écrire sur un Hongrois qui migre en Europe au début des années 2000.

Dans Ce qu’est l’homme, vous écrivez, à propos de Venise, qu’elle est un « éphémère monument à la gloire d’une antique richesse, d’un antique pouvoir ». Est-ce ainsi que vous voyez l’Europe entière ?

C’est le danger et c’est ce qui pourrait se produire — à moins que quelqu’un agisse.

Par défaut, c’est ce qui pourrait arriver, mais je pense qu’il est possible de l’empêcher, je ne suis pas pessimiste. Mais on ne peut pas se contenter de dire que tout va bien, sous prétexte que nous serions différents du reste du monde.

Le plus grand problème, pour la survie de l’Europe, me semble être la croyance dans le fait que ce continent mérite un bel avenir et donc qu’il nous devrait cet avenir. Cette attitude passive conduirait au déclin.

Il faut se débarrasser de cette perception et se rendre compte qu’il faut agir pour empêcher la chute.

Avez-vous grandi dans un milieu intellectuel ?

Intellectuel, c’est relatif, et cela dépend des milieux auxquels on compare le mien.

Mais oui, j’ai grandi dans un foyer de classe moyenne, à Londres, dans un milieu porté par une vitalité intellectuelle. Je suis allé dans de bonnes écoles, puis à Oxford.

Je suis un privilégié.

À Oxford, la première année, on étudie la littérature des XVIIIe et XIXe siècles. La deuxième année, on a deux options, et la majorité des étudiants choisit la première. Elle consiste à travailler sur la littérature qui va du XIVe au XVIIIe siècles. L’autre option est de travailler sur la littérature qui précède le XIVe siècle, la littérature des temps obscurs, écrite dans une langue étrangère à la langue contemporaine. C’est l’option que j’ai prise et je m’en suis lassé assez vite.

Mon expérience à Oxford a été, de ce fait, assez bizarre. Je n’avais pas compris qu’il s’agissait de traduire des formes verbales qui appartenaient à une langue autre que la mienne — un domaine dans lequel je ne suis pas doué. Je reste fasciné par cette période sous l’angle de l’Histoire, mais pour l’étudier, il faut en passer par une approche technique qui m’ennuie. Il faut avoir envie de devenir philologue, chercheur, et ce n’était pas mon cas.

Le plus grand problème, pour la survie de l’Europe, me semble être la croyance dans le fait que ce continent mérite un bel avenir et donc qu’il nous devrait cet avenir.

David Szalay

Étudiant et jeune adulte, vouliez-vous devenir écrivain ?

À Oxford, j’écrivais des pièces de théâtre que je mettais en scène avec des amis.

Comme cela marchait bien, nous avons présenté une de nos pièces au festival d’Édimbourg où sont jouées des centaines de pièces. Malheureusement, la nôtre n’a pas du tout marché et pendant un certain temps, j’ai été convaincu que je n’écrirais plus jamais. C’est à ce moment-là que je suis devenu vendeur par téléphone.

Quelques années plus tard, j’ai eu l’occasion d’écrire des pièces radiophoniques pour la BBC. Elles ont été jouées à la radio, elles ont obtenu un certain succès, et mon retour à l’écriture a commencé là.

Vos dialogues sont excellents et cela vient peut-être en effet de votre pratique de l’écriture dramaturgique. Allez-vous souvent au théâtre ?

Lorsque je vivais à Londres, oui.

En Hongrie, où je vis une partie du temps, je n’y vais pas parce que ma maîtrise de la langue hongroise n’est pas suffisante.

Écrire pour le cinéma vous intéresserait-il ?

J’aime le cinéma comme spectateur et comme forme artistique mais je ne suis pas intéressé par l’écriture de scénarios.

J’ai l’impression que cela revient à écrire un plan que quelqu’un d’autre va exécuter. Et je suis trop perfectionniste pour abandonner ce travail à quelqu’un d’autre.

Une option d’adaptation a été prise par un producteur pour adapter Chair à l’écran, au cinéma ; il y a une chance sur deux pour que cela se fasse. Si c’est le cas, je serai impliqué comme une espèce de consultant, mais je n’écrirai pas le scénario. Je ne serais pas la meilleure personne pour réinventer le texte. Je suis trop lié à la forme romanesque que je lui ai donnée.

Cependant, je serais content de voir ce que ce livre pourrait devenir une fois transformé en film.

Comment captez-vous l’air du temps, qui est le matériau de vos romans, si l’on met de côté votre roman historique ?

Même si je ne vis plus à Londres, je lis toujours de très près les journaux britanniques, chaque jour. Et puis, je vis dans ce monde, je ne peux pas l’éviter.

Vous habitez la moitié de votre temps à Budapest et l’autre moitié à Vienne. Pouvez-vous décrire l’atmosphère de cette ville, Vienne ?

Je passe aussi du temps en Slovénie, où j’ai une maison. C’est là-bas que j’écris.

Je connais mal la scène littéraire viennoise, j’en suis un peu exclu parce que je ne parle pas allemand. C’est une ville dans laquelle je me sens encore comme un visiteur. Il est agréable d’y vivre. Je la vois comme une métropole d’Europe centrale.

Dans la rue, vous entendez du hongrois, du croate, du polonais, du roumain. On ne peut pas se promener longtemps dans la rue sans entendre des langues de pays qui firent partie de l’empire austro-hongrois, et grâce à cette présence des langues étrangères, on n’a pas le sentiment de se trouver dans une arrière-cour de l’Europe, dans une province.

Mais l’Autriche est un petit pays et on sent que Vienne appartient au passé — quand même pas comme Venise, qui atteint un sommet de ce point de vue, mais tout de même.

Et Budapest ?

C’est une ville moins confortable, moins riche que Vienne mais beaucoup plus excitante et intéressante.

Vienne est un fossile alors que Budapest est encore en train de devenir quelque chose. On verra ce que donneront les élections législatives du mois d’avril prochain. Ce sera important pour l’Europe.

Vous ne pourriez pas habiter dans une seule ville ?

Non, changer de lieu est devenu pour moi une façon de vivre ; elle s’est installée avec le temps. J’ai besoin de déménager régulièrement. Je suis tout le temps en train de bouger. C’est parfois un peu fatiguant mais si je ne le faisais pas, ça me rendrait claustrophobe.

Lisez-vous László Krasznahorkai ?

Très peu, et je le lis en anglais parce que je suis incapable de le lire en hongrois. Même en anglais, son écriture est compliquée.

Je n’ai lu qu’un livre de lui, Tango de Satan (Gallimard, 2000), sans doute le plus connu, et je comprends pourquoi il a obtenu le Nobel. Je lis une vingtaine de romans contemporains par an, que je choisis un peu au hasard.

On m’en envoie beaucoup, j’en saisis certains dans cette pile. Je vais poursuivre ma lecture de Houellebecq mais je ne me dis jamais qu’il faut que je connaisse l’œuvre entière d’un écrivain.

En ce moment je lis The land of Winter, d’Andrew Miller, qui faisait partie de la liste finale du Booker Prize en 2025, avec Chair.

C’est un excellent livre.

Vienne est un fossile alors que Budapest est encore en train de devenir quelque chose.

David Szalay

Ce qui se passe en ce moment aux États-Unis inspire-t-il l’écrivain que vous êtes ?

Cela m’inspirera sûrement mais il me faudra du temps.

Il est nécessaire d’arriver à digérer ce qui se passe, qui est aussi excitant que terrifiant.

Le roman n’est pas la meilleure forme pour traiter directement et consciemment de sujets géopolitiques. Il faut que les faits infusent en nous.

Hier, je rappelais à mon éditeur français ce fameux proverbe chinois, cette malédiction adressée par la Chine à ses ennemis : « Puissiez-vous vivre des temps intéressants. »

Aujourd’hui, hélas, les époques ennuyeuses nous manquent.