Les choses cachées de Peter Thiel

La prophétie et l'apocalypse sont des genres littéraires anciens, éprouvés, souvent assez risqués.

Le conseiller du Vatican pour l’IA Paolo Benanti a lu pour nous le dernier texte de Peter Thiel.

Le fondateur de Palantir y parle d’Antéchrist, d’Armageddon, de Francis Bacon et du manga One Piece — mais il décrit en négatif son programme violent de prise de contrôle de toutes les structures du pouvoir.

L'Avent de l'interrègne 8/9.

- Auteur

- Paolo Benanti •

- Image

- © Tundra Studio

Peter Thiel n’est pas un simple entrepreneur de la Tech. C’est un entrepreneur théologico-politique radical, obstiné et élaboré.

La construction idéologique complexe qu’il bâtit depuis plusieurs années a atteint son paroxysme dans l’essai théologique intitulé « Voyages At The End of The World », co-écrit avec Sam Wolfe, où son opposition radicale à la démocratie prend des contours explicitement apocalyptiques.

Thiel y relit la modernité scientifique — qui aurait commencé avec la Nouvelle Atlantide de Francis Bacon — non pas comme un chemin vers les Lumières mais comme un projet sacrilège visant à « abolir Dieu » et le hasard lui-même.

La « Maison de Salomon » imaginée par Bacon, une institution secrète vouée à la connaissance omnisciente pour « accomplir toutes choses possibles », est en fait un archétype de ce qu’il essaye lui-même de bâtir à travers Palantir.

Bien qu’il reconnaisse que cette ambition technologique cache une nature obscure — associant la figure du souverain caché dans le conte philosophique de Bacon à l’Antéchrist biblique qui promet de manière trompeuse « la Paix et la Sécurité » — Thiel semble accepter ce destin comme inéluctable.

Sa vision se cristallise dans le dilemme posé par Alan Moore dans Watchmen : l’humanité serait confrontée à un choix binaire et terrible : « Ozymandias ou la guerre nucléaire » — un régime technocratique mondial qui impose le salut par la tromperie ou l’anéantissement total.

Dans cette exégèse apocalyptique, publiée dans les pages de First Things en octobre dernier, Thiel ne se contente pas d’évoquer la dystopie de Watchmen ; de manière surprenante, il puise dans l’imaginaire du manga One Piece pour esquisser sa théologie politique.

Dans ces deux références de la culture populaire, le « gouvernement mondial », avec sa promesse d’ordre absolu au prix de la liberté, serait la représentation parfaite du Katechon sécularisé : un pouvoir qui retient le chaos, l’empire d’Ozymandias qui s’érige comme un rempart contre la dissolution.

Thiel semble laisser entrevoir un « espoir » dialectique : la possibilité que l’effondrement de cet ordre Léviathan — par la main de forces chaotiques et vitales incarnant une forme de piraterie existentielle — puisse inaugurer une nouvelle ère de liberté, une aube dorée qui brise la stagnation technocratique. À première vue, cela ressemblerait à une rédemption, une ouverture messianique dans laquelle l’effondrement de l’Antéchrist coïncide avec la libération de l’homme.

Mais à y regarder de plus près, cet espoir s’avère un mirage.

Il trahit la pensée profonde de Peter Thiel.

Ce long texte en forme de commentaires d’œuvres — intensément travaillés par un biais de confirmation — démasque en fait son auteur : ce qu’il envisage n’est pas la Parousie chrétienne, l’événement final qui rachète l’histoire en l’interrompant, mais une simple renaissance au sein du cycle girardien du temps.

La destruction de l’ordre établi ne conduit pas au Royaume des Cieux, mais relance simplement le mécanisme de la violence mimétique : du chaos indifférencié émergera inévitablement un nouveau bouc émissaire, sur lequel fonder un nouvel ordre précaire, destiné à son tour à s’effondrer.

Sa conception du temps n’est pas linéaire et eschatologique — comme le veut le canon chrétien et contrairement à ce qu’il prétend — mais tragiquement cyclique et païenne.

L’apocalypse que Thiel courtise n’est pas la fin des temps, mais seulement la fin d’un temps, une destruction nécessaire pour purger le système et permettre à l’éternel retour de la violence fondatrice de recommencer son cours.

Le défi que Thiel pose n’est donc pas fondé sur l’alternative entre démocratie et autoritarisme.

C’est un choix eschatologique : « Antéchrist ou Armageddon ». Il postule que face au risque d’un chaos ingouvernable — qu’il soit climatique, nucléaire ou résultant d’une intelligence artificielle hors de contrôle — le seul salut réside dans un pouvoir centralisé et totalisant, semblable au gouvernement mondial despotique mais salvateur d’Ozymandias dans la saga Watchmen.

Palantir devient ainsi l’instrument de synthèse de ces visions apparemment contradictoires : c’est la machine girardienne qui identifie et neutralise les menaces avant que la violence mimétique n’explose, agissant comme un système de gestion du bouc émissaire à l’échelle planétaire.

Mais dans le même temps, c’est la « Maison de Salomon » de Bacon — critiquée en apparence par Thiel — qui confère à l’élite le pouvoir quasi divin de surveillance et de prédiction — nécessaire pour gouverner la transition violente vers l’ère post-étatique.

I

Francis Bacon rêvait d’abolir la maladie, les catastrophes naturelles et jusqu’au hasard lui-même. Il rêvait aussi d’abolir Dieu. Ce second rêve, Bacon le dissimula dans La Nouvelle Atlantide (1626), un conte philosophique posthume que l’on peut lire comme une carte de la modernité, un livre de prophéties ou un grimoire. La Nouvelle Atlantide inaugura un débat littéraire clandestin, repris plus tard par Jonathan Swift, Alan Moore et Eiichiro Oda. Depuis quatre siècles, ces écrivains se posent la même question : la science appellera-t-elle l’Antéchrist ou le tiendra-t-elle en respect ?

Dans ce texte publié pour la revue conservatrice en ligne First Things, Thiel accumule les références livresques mais sans jamais utiliser de notes de bas de page ou de renvois vers des éditions critiques savantes. À la place, l’auteur insère en lien hypertexte de l’œuvre citée la page Amazon correspondante pour commander en ligne l’article en question, sans semble-t-il s’attacher à une édition en particulier — nous ne reproduisons pas ces liens dans cette traduction.

Le « débat littéraire clandestin » auquel il est fait allusion est en fait purement interne à cet article : c’est en poussant à l’extrême son biais de confirmation que Thiel tisse des liens entre des textes qui n’ont, en fait, rien à voir.

En apparence, Bacon présentait la science moderne comme parfaitement compatible avec le christianisme. Dans le Novum Organum, il écrivait que « la nature ne dévoile ses secrets que sous la torture de l’expérimentation », formulation à peine plus violente du commandement divin d’« assujettir […] tout être vivant qui se meut sur la terre » (Genèse 1, 28).

La version française des références bibliques mobilisées par Thiel est de l’édition de la Bible de Jérusalem.

Bacon citait les Écritures avec une telle aisance et une telle érudition que rares sont ceux qui, aujourd’hui encore, mettent sa foi en doute. Il présentait son projet de dévoilement des secrets de la nature par l’expérimentation empirique et le raisonnement inductif comme le prolongement même de la Révélation divine, nous accordant de « nouvelles miséricordes » destinées à soulager notre condition.

Comme ses contemporains dans l’Europe de l’humanisme et des Lumières, le philosophe anglais Francis Bacon avait en effet eu une éducation chrétienne. Pour prêter à Bacon des intentions de dévoilement de l’Antéchrist, Thiel déforme toutefois la réalité de l’héritage du philosophe précurseur de la méthode empirique pour lui donner une coloration « chrétienne girardienne » : l’apport de l’auteur du Novum Organum est bien plus à rechercher dans l’empirisme fondé sur l’expérimentation et la comparaison des phénomènes que dans une approche fondée sur la révélation comme le prétend Thiel.

Pour les Anciens préchrétiens, le progrès allait et venait au rythme de l’ascension et de la chute des empires. On peut pardonner à Thucydide d’avoir fabriqué les discours de Périclès, puisque les leçons de la guerre du Péloponnèse se voulaient intemporelles et éternelles. Un thucydidéen pourrait ainsi comparer l’Athènes montante, menaçant la Sparte établie, à l’Allemagne wilhelminienne face à la Grande-Bretagne au tournant du XXe siècle, ou encore à la Chine et à l’Amérique d’aujourd’hui.

Un chrétien, en revanche, reconnaîtrait dans le prophète Daniel le premier véritable historien. Daniel parle d’événements uniques, d’événements à l’échelle du monde. Il conçoit l’histoire comme la succession de quatre royaumes, s’achevant avec l’Empire romain. Un historien danielien observerait qu’Athènes et Sparte ne possédaient ni armes nucléaires ni capacité d’anéantissement globale, et découragerait toute assimilation de leurs conflits à ceux de 2025.

De manière alambiquée, Peter Thiel propose ici une typologie entre deux théories de l’histoire : l’une « préchrétienne », où tout se vaudrait ; l’autre chrétienne, où il y aurait des différences irréconciliables entre les ères — et, donc, plusieurs temps.

À l’appui de cette thèse, il prend le prophète Daniel, dont le livre est l’une des matrices de l’Apocalypse de Jean. Son livre, composé en hébreu puis en araméen et en grec entre les VIe et IIe siècles avant notre ère, s’inscrit à la fois dans le genre prophétique et apocalyptique.

Et si Daniel fut le premier historien, le Dieu du Nouveau Testament ne fut-il pas le premier progressiste ? Si le Nouveau Testament a supplanté l’Ancien en vertu même de sa nouveauté, et si la Révélation ne s’est pas close, alors les chrétiens ne devraient-ils pas être singulièrement réceptifs à la possibilité que « la connaissance augmentera » (Dan. 12, 4), y compris dans la sphère profane de la science baconienne ?

Depuis deux ans, Thiel utilise ces paroles du prophète Daniel — « la connaissance augmentera » — comme un signe qui valide toutes ses théories. Il n’a eu de cesse d’expliquer que la prophétie de Daniel serait arrivée à son terme : une époque de stagnation scientifique se serait ouverte qui serait un prélude à l’Armageddon.

Et pourtant, pour Bacon, cette alliance ne valait que jusqu’à un certain point. Dans La Nouvelle Atlantide, il prêche une doctrine entièrement nouvelle. À l’instar de l’Utopie de Thomas More un siècle plus tôt, La Nouvelle Atlantide décrit une île mystérieuse et inconnue, où presque rien n’est ce qu’il paraît être. Bacon trompe ses lecteurs par des ambiguïtés de l’intrigue, des références cryptiques et un narrateur peu fiable. Il écrit La Nouvelle Atlantide avec la finesse d’un cerveau criminel : craignant d’être démasqué, mais résolu à consigner ses crimes. Pour déchiffrer ce chef-d’œuvre maléfique, il faut l’aborder en théologiens-détectives.

Lecteur de Leo Strauss, élève de René Girard, le fondateur de Palantir a fait de l’écriture cryptique l’une des clefs de son dispositif — avec plus ou moins de réussite. Il aime à se présenter comme un exégète qui révélerait les « choses cachées depuis la fondation du monde » et c’est l’ambition de ce texte que de prétendre faire découvrir au lecteur que quatre œuvres bien connues seraient en fait un répertoire truffé de références cachées à l’Antéchrist.

La Nouvelle Atlantide s’ouvre sous le signe de la vulnérabilité face à la nature.

Un équipage de chrétiens européens navigue cinq mois vers l’ouest depuis le Pérou avant que les vents ne les poussent jusqu’à l’île de Bensalem. Bensalem, qui signifie en hébreu « fils de la paix » ou « fils de la sécurité », est la « nouvelle Atlantide ». Comme l’Atlantide antique de Platon, Bensalem est une cité insulaire riche et prospère. La richesse avait corrompu l’ancienne Atlantide, devenue si cupide qu’elle projeta « d’attaquer toute l’Europe, et l’Asie par-dessus le marché » (Timée, 24e). Zeus punit l’avidité des Atlantes en submergeant et en détruisant leur civilisation.

Bensalem, au contraire, semble à la fois riche et vertueuse. Les habitants soignent les marins malades grâce à des remèdes et les invitent à vivre sur l’île. Cette médecine constitue la première manifestation de la technologie bensalémite. Les inventions que l’on découvrira plus tard sont si miraculeuses que l’on se demande si même Zeus pourrait détruire cette nouvelle Atlantide. Grâce à la technologie, Bensalem traverse les catastrophes naturelles et échappe au kyklos classique de l’ascension et de la chute des empires.

Cette Atlantide n’est pas seulement nouvelle : elle est améliorée.

Une institution de recherche aux allures d’État profond, appelée « la Maison de Salomon » ou « le Collège des Œuvres des Six Jours », développe la technologie de Bensalem. Son premier nom rend hommage au roi-philosophe Salomon, auteur de trois livres de la Bible tout en ayant enfreint ses lois par ses épouses étrangères ; une figure dont la sagesse est vénérée à la fois par les chrétiens et les hermétistes, et dont Augustin lui-même doutait du salut. Son second nom renvoie aux six jours de la Création divine dans la Genèse — sans que l’on sache encore clairement si le Collège honore l’œuvre de Dieu ou s’essaie à quelque chose de plus ambitieux.

Dans ce passage au style confus — ce n’est pas parce qu’il enfreint « les lois de la Bible » que le roi Salomon est conduit au déclin mais bien parce qu’il outrepasse le commandement de Dieu — Thiel semble prêter à Bacon une intention qu’il n’a pas. Le débat sur le salut de Salomon est certes une question théologique qui a occupé la scolastique médiévale, mais ce roi est surtout connu comme le bâtisseur du premier Temple de Jérusalem : c’est plus probablement pour cette raison que Bacon en fait aussi le bâtisseur de la « Maison » de Bensalem, la société secrète qui gouverne l’île.

Les savants de Bensalem étudient tout ce qui existe « sous le soleil » et y découvrent quantité de choses nouvelles. Ils envoient des espions en mission de douze ans pour dérober les découvertes scientifiques de l’Europe, au grand étonnement des marins, qui n’avaient « jamais entendu la moindre rumeur » de l’existence de Bensalem. Plus loin dans le récit, un Père du Collège évoque des « consultations » internes destinées à décider « lesquelles des inventions et des expériences que nous avons découvertes doivent être publiées, et lesquelles ne le doivent pas ».

Bensalem paraît accueillante. Elle est aussi enveloppée de secret.

Un prêtre chrétien, répondant aux questions des marins sur l’île, « doit se réserver certains détails qu’il ne lui est pas permis de révéler ». Il rassure les voyageurs inquiets en affirmant que Bensalem est chrétienne. Mais sa foi repose sur un miracle authentifié par la Maison de Salomon. Elle s’inscrit en outre dans une culture profondément composite. Les habitants de Bensalem portent des turbans colorés et s’appuient sur des cannes turques. Les étymologies des lieux de l’île vont du grec au latin en passant par l’hébreu.

Les interprétations sur La Nouvelle Atlantide sont nombreuses. Certains voient ce conte philosophique comme s’inscrivant dans une stratégie de séduction du Roi d’Angleterre visant à faire financer les travaux scientifiques de Bacon — un certain nombre de références pourrait ainsi être comprises à cette aune : la Maison de Salomon ayant pour modèle de laboratoire de l’inventeur hollandais Cornelis Drebbel, précepteur des enfants du Roi. D’autres critiques ont pu y voir une œuvre de littérature occulte dans laquelle les premiers franc-maçons anglais auraient puisé.

Bensalem est un monde en soi.

Dans son commentaire de Bacon, Thiel omet peut-être à dessein que New Atlantis se trouve aussi être le nom donné à une tentative ratée d’État indépendant en mer des Caraïbes.

En juillet 1964, le petit frère d’Ernest Hemingway, Leicester, prend prétexte d’une loi américaine pour déclarer indépendante une barge d’une trentaine de mètres de long au large de la Jamaïque. Comptant six habitants, ce micro-État dont Leicester Hewingway se proclame le chef émet sa monnaie et ses timbres et se dote d’une constitution — avant de sombrer dans une tempête deux ans plus tard.

À travers son soutien au Seasteading Institute, Peter Thiel est un fervent partisan de la colonisation des océans pour créer des entités politiques autonomes libertariennes.

Bensalem envoûte les marins. Faisant écho au Psaume 137, 6, ils déclarent au prêtre que « nos langues devraient plutôt se coller au palais de notre bouche avant que nous oubliions sa vénérable personne ou cette nation tout entière dans nos prières ». Les Israélites cités se souvenaient alors de la ville sainte de Jérusalem, dont ils avaient été exilés. Géographiquement, les marins en sont eux aussi très éloignés : après cinq mois de navigation vers l’ouest depuis le Pérou, leur position les situerait près de la Polynésie française, à l’antipode de Jérusalem. Peut-être ignorent-ils que, vue de Jérusalem, Bensalem se trouve littéralement au bout du monde. Quoi qu’il en soit, Bensalem devient leur Terre sainte. À terme, « l’humanité » des Bensalémites « [les] fait oublier tout ce qui [leur] était cher dans [leurs] propres pays ».

Ce passage pourrait être l’un de ceux où Thiel glisse lui-même l’une des pierres d’attente cryptique qu’il prétend déceler dans les écrits des autres : ce « bout du monde » se dit en anglais « end of the world », cette « fin du monde » pouvant bien sûr se lire sur deux niveaux de sens — géographique et temporel. Cette ambiguïté donne son titre à l’essai.

Bacon ne nomme pas le narrateur du récit, mais un discours à tonalité homilétique, au début de la nouvelle, suggère qu’il s’agit de l’aumônier du navire. La conversion quasi religieuse de son équipage devrait l’inquiéter. Mais il se montre défaillant dans ses devoirs. Il note que « six ou sept jours » se sont écoulés sur l’île. Nous en déduisons qu’en naviguant vers l’ouest, les marins ont perdu un jour, et que l’aumônier ne sait plus quel jour est le dimanche. C’est à ce moment qu’il rencontre un homme fascinant nommé Joabin. Joabin, dont le nom est au pluriel, est « juif et circoncis » ; il descend de Nachoran, un fils oublié d’Abraham. Joabin reconnaît en Christ « de nombreuses et hautes qualités ». Le narrateur le qualifie de « sage » — une épithète qu’il refuse à tout autre Bensalémite vivant —, mais aussi d’« érudit, doté d’un grand sens politique, et parfaitement versé dans les lois et les coutumes » de Bensalem. Joabin décrit les mœurs sexuelles de l’île et, bien que celle-ci célèbre la fécondité, il la désigne de manière énigmatique comme « la vierge du monde ».

L’île vierge séduit l’aumônier. Il confie à Joabin que « la justice de Bensalem est supérieure à celle de l’Europe ». Un messager surgit alors et emmène Joabin. Celui-ci revient le lendemain matin pour annoncer l’arrivée imminente d’un Père du Collège, reclus et invisible « depuis une douzaine d’années ». Bensalem envoie ses espions en missions de reconnaissance de douze ans — le Père revient-il d’Europe ? Il entre en scène lors d’une procession triomphale, couvert de joyaux et arborant une expression « comme s’il prenait les hommes en pitié ». Trois jours plus tard, Joabin apporte une bonne nouvelle : informé de la présence de l’équipage à Bensalem, le Père souhaite s’entretenir avec l’un des marins. Au « jour et à l’heure » fixés (voir Matthieu 24, 36), les marins élisent leur aumônier pour les représenter. L’étrange dramaturgie de Bensalem va culminer dans l’initiation du narrateur — et du lecteur — aux mystères du Collège.

« La fin de notre fondation, révèle le Père, est la connaissance des causes et des mouvements secrets des choses, et l’élargissement des frontières de l’empire humain, jusqu’à rendre possibles toutes les choses possibles. » Cela peut sembler grandiose à un athée ; mais l’aumônier aurait dû y entendre un sacrilège, car la Bible enseigne que « pour Dieu » — et pour Dieu seul — « tout est possible » (Matthieu 19, 26). Le Père poursuit, exposant les installations, les instruments et les méthodes par lesquels le Collège poursuit ses ambitions, ainsi que les fruits vertigineux de son labeur. Le Collège possède des reproductions de tous les écosystèmes ; des tours hautes de trois milles — plus hautes, selon Strabon, que la tour de Babel ; des cuisines, des boulangeries et des brasseries ; des observatoires et des laboratoires ; des « maisons de perspective », des « maisons du son » et des « maisons du parfum », destinées à ravir et à tromper les sens ; et des « maisons des machines » où l’on construit des avions et des sous-marins. Le Collège exerce une quasi-omnipotence sur le monde naturel. On peut alors se demander si, au fond, personne n’aborde les rivages de Bensalem autrement que par la grâce de la Maison de Salomon — et conclure que les vents qui mettent l’histoire en mouvement n’étaient sans doute pas aussi fortuits qu’ils en avaient l’air.

Peter Thiel suggère ici que l’embarcation des marins aurait été comme attirée de force sur Bensalem par un sortilège de la Maison de Salomon. De manière étonnante, il n’en tire pourtant pas d’autres conséquences pour son interprétation du récit — interprétation qui met au centre le personnage « juif et circoncis » de Joabin.

Le Père décrit ensuite l’organisation du Collège. Il répartit son travail entre « divers emplois et offices », parmi lesquels des espions, des inventeurs et des philosophes de la nature. De manière inattendue, le Père annonce que le narrateur peut publier ses paroles « pour le bien des autres nations ». Le récit s’achève lorsque le Père remet à l’aumônier deux mille ducats — somme que celui-ci accepte, renonçant par là à ce qui subsistait encore de sa foi chrétienne.

Nombre des mystères de Bensalem ont désormais été élucidés.

Mais une question demeure : qui gouverne réellement Bensalem ? Plus tôt dans le récit, il est brièvement fait mention d’un « roi », sans que l’on n’apprenne rien de lui. On pourrait supposer qu’il s’agit d’une figure de façade, contrôlée par la Maison de Salomon. Mais la division du travail au sein du Collège exclut qu’un seul de ses membres puisse le diriger. Sa bureaucratie exige la supervision d’un secrétaire général. Seul le sage Joabin, intimement familier du gouvernement de Bensalem, pourrait remplir cette fonction. Et à mesure que nous reconsidérons les indices que Bacon a disséminés au sujet de Joabin, se révèle le secret le plus sombre de Bensalem : Joabin est l’Antéchrist biblique.

Toute la lecture de La Nouvelle Atlantide par Thiel n’a que pour unique fonction de parvenir à cette théorie : le conte philosophique de Bacon serait en fait le récit de la prise de contrôle par l’Antéchrist sur le reste du monde.

À partir de là, Thiel va prétendre déceler des « indices » laissés intentionnellement dans le récit par Bacon pour venir à l’appui de cette thèse qu’il est le seul à soutenir.

L’auteur semble passer complètement à côté d’une chose essentielle : l’exégèse biblique est une construction fondée sur des siècles d’érudition et de critique. En tirant à l’extrême le sens des mots de textes pluri-millénaires, il est toujours possible d’y trouver ce que l’on cherche — mais à condition de ne tenir aucun compte des précédents.

L’aumônier nous a appris que Joabin est juif et circoncis. En bon disciple, il a établi empiriquement ce dernier point dans des circonstances trop scandaleuses pour être rapportées. Le fait que Joabin soit à la fois juif et homosexuel accomplit deux des prophéties de Daniel concernant l’Antéchrist : « Il n’aura égard ni au Dieu de ses pères, ni au désir des femmes » (Daniel 11, 37). Nous savons également que Joabin descend d’une tribu perdue d’Israël — une origine que l’Apocalypse (7, 4-8) associe implicitement à l’Antéchrist. Et, chez Paul, les paroles qui annoncent l’apparition de l’Antéchrist sont : « Paix et sécurité ! » (1 Thessaloniciens 5, 3). Or, nous l’avons vu, Bensalem se traduit par « fils de la paix » ou « fils de la sécurité ».

Jean-Benoît Poulle Le rôle du peuple juif dans la survenue de l’Apocalypse et de la Parousie a fait l’objet de spéculations sans fin, parfois marquées par les préjugés de l’antijudaïsme chrétien. Ainsi, selon certaines révélations privées du XIXe siècle, l’Antéchrist sera lui-même le fils d’une femme juive. Selon certaines interprétations, le retour du Christ en gloire arrivera quand le peuple juif sera tout entier converti au christianisme ; selon d’autres, les Juifs résisteront jusqu’au bout à la conversion au christianisme, mais aussi à la séduction de l’Antéchrist, et joueront donc presque malgré eux un rôle providentiel et salvifique — c’est la version retenue dans le « court récit sur l’Antéchrist » de Soloviev.

Il faut aussi relire l’étrange vantardise de Joabin sur la virginité de Bensalem à la lumière de la spéculation de saint Jérôme, selon laquelle l’Antéchrist naîtrait d’une vierge. Dans le « Testament de Salomon » apocryphe, Salomon ordonne à des démons de bâtir son temple. La Maison de Salomon — le temple reconstruit — emploie la même main-d’œuvre.

Revenons enfin à la décision du Père d’autoriser la publication de son discours et de révéler Bensalem au monde.

Elle fonctionne en partie comme un procédé métafictionnel expliquant comment le livre de Bacon nous est parvenu.

Mais sa signification va plus loin.

Rappelons-nous les descriptions que le Père donne de l’arsenal de Bensalem, « plus fort et plus violent » que tout ce qui existe en Europe. Cet arsenal pourrait servir à dissuader d’éventuels envahisseurs. Mais pourquoi dissuader des envahisseurs qui ignorent jusqu’à l’existence de Bensalem ? Une explication plus sinistre s’impose : le Père ne met pas en garde contre une invasion à venir vers Bensalem — mais contre une invasion qui en partirait.

La Nouvelle Atlantide se clôt sur cette formule : « Le reste n’a pas été achevé ».

Le texte demeure ainsi volontairement incomplet. Il en allait de même du Critias de Platon, le récit de l’ancienne Atlantide.

Ce qui aurait dû suivre, chez Platon, était un discours de Zeus expliquant pourquoi il avait châtié les Atlantes.

Chez Bacon, en revanche, ce n’est pas la parole qui manque, mais l’acte : l’instauration d’un empire technocratique mondial, placé sous le règne de l’Antéchrist.

II

En 1953, Josef Pieper écrivait que « le nom d’Antéchrist résonne étrangement à l’oreille moderne ». En 2025, il sonne comme antédiluvien. À l’époque de la jeunesse de Bacon, l’évêque de Salisbury John Jewel affirmait que « nul, ni vieux ni jeune, ni savant ni ignorant, n’ait jamais entendu parler de l’Antéchrist ». L’amnésie qui est la nôtre aujourd’hui n’aurait pas seulement surpris les chrétiens des siècles passés : elle aurait été interprétée comme le signe même de l’imminence de l’Antéchrist.

Bacon a intronisé l’Antéchrist dans son utopie. Que se cache-t-il sous la surface chrétienne de son enseignement ? Les vêtements éclatants et les rituels de Bensalem relèvent-ils de la pompe hiératique d’une messe satanique ? D’une invocation de la prisca theologia ? Ou ne sont-ils qu’un décor, un habillage destiné à masquer un matérialisme athée ? Nous soupçonnons Bacon d’avoir été un athée dissimulé, invoquant l’Antéchrist avec désinvolture — de la même manière que son secrétaire, Thomas Hobbes, donna à son Léviathan le nom d’un démon. Mais un lecteur chrétien devrait s’inquiéter de ce que ce jeu n’est pas sans conséquences, et que, tandis que Bacon s’aventurait dans le démoniaque, le démoniaque s’aventurait en lui.

D’une manière ou d’une autre, même Bacon n’aurait pu imaginer un monde devenu à ce point illettré bibliquement qu’il en viendrait à lire Bensalem comme une cité chrétienne. Pour comprendre Bensalem, il faut revenir aux origines scripturaires de l’Antéchrist.

Dans l’Ancien Testament — chez Isaïe, Ézéchiel et Daniel — apparaît la figure d’un roi maléfique, d’un anti-messie. Daniel représente les quatre grands empires de l’histoire humaine sous la forme de bêtes, la dernière étant dotée de « dix cornes » et figurant l’Empire romain (Daniel 7, 7). Ces dix cornes, explique un ange, symbolisent « dix rois qui surgiront » au moment de la chute de Rome (Daniel 7, 24). Daniel prophétise que ces dix-là seront soumis par un onzième : « Je considérais les cornes, et voici qu’une autre petite corne monta au milieu d’elles […] ; et voici que cette corne avait des yeux comme des yeux d’homme, et une bouche qui proférait de grandes choses » (Daniel 7, 8). Cette « petite corne » dominera les puissances et les principautés du monde pendant trois ans et demi, jusqu’à l’Apocalypse.

Hippolyte, Origène et d’autres Pères de l’Église ont identifié ce tyran final à l’Antéchrist du Nouveau Testament. Dans le discours eschatologique du mont des Oliviers rapporté par les Évangiles synoptiques, le Christ met en garde contre l’apparition de « faux christs » dans les derniers temps. Les épîtres johanniques annoncent que « comme vous avez appris que l’Antéchrist vient, dès maintenant il y a plusieurs Antéchrists » (1 Jean 2, 18). Paul qualifie l’Antéchrist d’« homme du péché » et de « fils de perdition » (2 Thessaloniciens 2, 3). Et dans sa forme la plus saisissante, la plus étrangère, l’Antéchrist surgit dans l’Apocalypse sous les traits d’un monstre marin quasi lovecraftien : « Je vis monter de la mer une Bête qui avait dix cornes et sept têtes » (Apocalypse 13, 1).

Les chrétiens ont débattu de ces prophéties pendant des millénaires. Qui était l’Antéchrist ? Quand viendrait-il ? Que prêcherait-il ? Des pamphlétaires et des polémistes l’arrachèrent aux obscurités de la théologie pour en faire une arme contre leurs ennemis. Les empereurs romains Néron et Domitien, le prophète Mahomet, l’empereur germanique Frédéric II, plusieurs papes, le tsar Pierre le Grand, Napoléon Bonaparte, Adolf Hitler ou encore Franklin D. Roosevelt figurèrent tour à tour parmi les suspects les plus populaires. Certains auteurs comblèrent les silences de la légende de l’Antéchrist par la littérature — Francis Bacon au premier rang.

Une question, en particulier, se prêtait à un traitement littéraire : comment l’Antéchrist s’emparera-t-il du monde ? Joabin imagine un chemin qui mène de l’empirisme à l’empire par le détour de la technologie — en particulier les sous-marins et les avions issus des « maisons des machines » de Bensalem. Sans de telles techniques, il est difficile de concevoir qu’une nation puisse conquérir une planète dont 71 % de la surface est recouverte d’eau — une planète où le contrôle des océans équivaut au contrôle du monde. Depuis les premiers chapitres de l’histoire biblique, l’eau est hostile à la vie humaine, et ce n’est que par une intervention divine que nous avons survécu à son chaos (Genèse 1, 9). L’encyclopédie médiévale Liber Floridus représente l’Antéchrist surfant sur les flots, juché sur le démon marin Léviathan. Dans l’avant-dernier chapitre de l’Apocalypse, après la défaite de l’Antéchrist et le retour du Christ, Jean contemple un univers recréé : « Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle […] et la mer n’était plus » (Apocalypse 21, 1).

Pour Bacon, le contrôle des océans était une affaire trop cruciale pour être abandonnée à Dieu. Il rédige La Nouvelle Atlantide à la toute fin de l’âge des Grandes Découvertes, après que des hommes comme Christophe Colomb, Vasco de Gama ou Francis Drake eurent étendu l’empire humain aux quatre coins du globe. Au Parlement, Bacon plaida lui-même pour la saisie de territoires espagnols, dont le Pérou — port de départ des marins de La Nouvelle Atlantide. Deux siècles s’écouleraient encore avant que le duc de Wellington ne triomphe à Waterloo et que la Grande-Bretagne ne dépasse la France pour devenir le premier empire mondial. À ce moment-là, entre la Royal Society de Londres (qui avait consacré Bacon comme son « Moïse »), la révolution industrielle, la suprématie navale britannique et la Pax Britannica (« Paix et sécurité ! »), on n’exagère guère en parlant de la réalisation de l’empire planétaire de Bensalem.

Le frontispice de la Grande Instauration de Bacon représente un navire franchissant les colonnes d’Hercule, surmonté d’une citation de la prophétie apocalyptique de Daniel : Multi pertransibunt et augebitur scientia (« Beaucoup iront et viendront, et la connaissance augmentera »). Mais si Bacon pensait que la modernité marquait la fin du monde, il s’agissait seulement de la fin de l’ancien monde — celui que tourmentaient les caprices du hasard et de la nature. Pour Bacon, les fleuves de sang de l’Apocalypse ne coulent pas dans l’avenir de l’humanité, mais dans son passé : à travers les millénaires d’ignorance et de pénurie qui furent le lot de l’homme depuis qu’il foula la terre. En s’élevant au-dessus de cette histoire misérable, Bensalem devient presque indiscernable du Paradis.

Si Bensalem frôle d’aussi près le Paradis, à quelle distance se tiennent alors l’Antéchrist et le Christ ? Le moine du Xe siècle Adson, dans sa « biographie » de l’Antéchrist, insiste sur leur opposition radicale : « Le Christ est venu dans l’humilité ; l’Antéchrist viendra dans l’orgueil. […] Il exaltera toujours les impies et enseignera toujours des vices opposés aux vertus. » Adson désigne Antiochos, Néron et Domitien comme des préfigurations de l’Antéchrist — ce que Thomas d’Aquin appellera plus tard des quasi figurae Antéchristi. Mais selon Matthieu 24, 24, l’Antéchrist pourra « abuser, s’il était possible, même les élus ». Or nous nous souvenons que Joabin reconnaissait en Christ « de nombreux et hauts attributs ».

Hippolyte avertissait déjà : « Le Sauveur s’est manifesté comme un agneau ; de même l’Antéchrist apparaîtra extérieurement comme un agneau, mais au-dedans il est un loup. » Dans la fresque renaissante de Luca Signorelli, La Prédication et les actes de l’Antéchrist, celui-ci apparaît physiquement identique au Christ.

III

Jonathan Swift tenta d’exorciser de l’Angleterre le culte baconien de l’Antéchrist. Les Voyages de Gulliver rejoignent La Nouvelle Atlantide sur un point essentiel : à la faim ancienne de connaissance de Dieu s’est ajoutée, à l’époque moderne, une soif concurrente — celle de la connaissance scientifique. Dans ce conflit entre Anciens et Modernes, Swift se range résolument du côté des premiers.

Les Voyages de Gulliver nous entraînent à travers quatre périples vers des pays fictifs présentant de troublantes ressemblances avec l’Angleterre du XVIIIᵉ siècle. À travers les Lilliputiens, les habitants de Brobdingnag, les Laputiens et les Houyhnhnms, Swift tourne en dérision le parti whig, le parti tory, le droit anglais, la ville de Londres, le dualisme cartésien, les médecins, les danseurs, et bien d’autres personnes, courants et institutions encore. Sa misanthropie frôle parfois le nihilisme. Mais, comme chez tout grand satiriste, ce que Swift épargne nous apprend autant que ce qu’il pourfend — et Les Voyages de Gulliver ne s’en prennent jamais au christianisme. Si, en 2025, nous lisons ce livre comme une comédie, l’ami de Swift, Alexander Pope, y voyait l’œuvre d’un « ange vengeur de la colère ». Pasteur anglican, Swift était comique dans un souffle et prédicateur de feu et de soufre dans le suivant.

Gulliver affirme être un bon chrétien. Nous en doutons — comme nous doutions de l’aumônier de Bacon. Son prénom, Lemuel, se traduit de l’hébreu par « voué à Dieu ». Mais « Gulliver » évoque irrésistiblement la crédulité. Sur la page de titre de l’édition de 1735, Swift cite Lucrèce : vulgus abhorret ab his. Dans son contexte originel, cette formule décrit les horreurs d’un cosmos sans Dieu — horreurs que Swift entreprend précisément de nous révéler. Sous le portrait-frontispice de Gulliver figurent les mots splendide mendax : « magnifiquement mensonger ». Et dans le dernier chapitre du roman, Gulliver se remémore une promesse antérieure d’« adhérer strictement à la Vérité », avant de citer Sinon dans l’Énéide de Virgile. Sinon était le Grec qui persuada les Troyens d’ouvrir leurs portes au cheval de Troie — l’un des plus grands menteurs de toute la littérature.

Les troisième et quatrième voyages de Gulliver s’en prennent à deux formes d’athéisme — l’une scientifique, l’autre philosophique. Au début du troisième voyage, Gulliver est capturé par des pirates japonais. Il affirme courageusement sa foi, bien qu’il sache que le shogunat Tokugawa fait exécuter les chrétiens. Les pirates l’épargnent pourtant et le mettent sur la route de Laputa, une île volante conçue par la science moderne. Linguiste accompli, Gulliver remarque des ressemblances entre la langue laputienne et l’italien. En italien, la puttana signifie « la prostituée ».

Gulliver, toutefois, ne relève pas cette coïncidence. Son attention est accaparée par les Laputiens eux-mêmes — figures grotesques aux têtes et aux yeux de travers, caricatures de mathématiciens et d’astronomes rêveurs. Les Laputiens sont « si absorbés par leurs spéculations intenses » qu’ils se frappent mutuellement à l’aide de « battoirs » lorsqu’ils conversent, afin de ramener l’attention de leur interlocuteur. Lorsque Gulliver refuse d’être ainsi battu, les Laputiens en concluent qu’il doit être stupide. Mais leur illumination ne leur apporte aucun bonheur. Ils « ne jouissent jamais d’un seul instant de paix intérieure », hantés par la crainte que le soleil n’embrase la Terre, ou ne s’éteigne lui-même, ou qu’une comète ne vienne percuter notre planète et « nous détruire ».

Cette fascination obsessionnelle pour des phénomènes célestes échappant à tout contrôle constitue une réfutation implicite de Bensalem : même une domination totale sur la Terre ne garantit pas la survie.

Tandis que les Laputiens lèvent les yeux vers le cosmos, leur roi s’occupe, lui, de questions plus terrestres — au premier rang desquelles l’impôt. Depuis l’île volante de Laputa, il inflige des châtiments d’allure divine aux contribuables récalcitrants de l’île de Balnibarbi, située en contrebas, en occultant le soleil et en « affligeant les habitants de disette et de maladies ». Lorsque le peuple résiste, le roi menace de laisser l’île « tomber directement sur leurs têtes ».

Mais il hésite à mettre cette menace à exécution, car les villes dotées de « hautes flèches ou de piliers de pierre » pourraient endommager Laputa. Sur la carte illustrée de Balnibarbi que Swift insère dans son ouvrage, on distingue clairement que ces « hautes flèches » sont des églises.

Le roi totalitaire rendant la justice depuis les cieux a rappelé à la chercheuse Anne Barbeau Gardiner la figure de l’Antéchrist. Sa position, « au-dessus de la région des nuées et des vapeurs », accomplit une prophétie concernant la fausse ascension céleste de l’Antéchrist (voir Isaïe 14, 14 et 2 Thessaloniciens 2, 4) et correspond à la description de Satan comme « le prince de la puissance de l’air » (Éphésiens 2, 2). Isaïe 47, 13 évoque les « astrologues » et les « scrutateurs des astres » de Babylone, promis à l’embrasement à la fin des temps — de la même manière que les astrologues laputiens annoncent l’arrivée de la prochaine comète. L’Apocalypse 18, 8 prophétise de façon analogue que la puttana de Babylone « sera consumée par le feu ».

La science éthérée de Laputa est maléfique ; celle de Balnibarbi, en revanche, est simplement inopérante. À l’Académie de Lagado — institution sœur du Collège de Bensalem —, « les professeurs inventent de nouvelles règles et de nouvelles méthodes […]. Tous les fruits de la terre arriveront à maturité en n’importe quelle saison que nous jugerons bon de choisir […], et mille autres projets heureux encore ». Les fruits de la recherche à Bensalem sont d’abondance ; ceux de Lagado se dessèchent sur pied. « Le seul inconvénient, note Gulliver, est qu’aucun de ces projets n’a encore été mené à bien ; et cependant le pays tout entier est misérablement ravagé, les maisons en ruine, et le peuple sans nourriture ni vêtements » (voir Matthieu 26, 11). Un savant tente en vain « d’extraire les rayons du soleil à partir de concombres ». Un mathématicien apprend à ses élèves à digérer ses leçons — au sens littéral — en les écrivant « sur une mince hostie ». Cette scène parodie à la fois l’Eucharistie et l’Apocalypse 10, 10, où Jean assimile une prophétie angélique en mangeant un livre.

Nulle part la Bible ne promet des concombres lumineux ni des leçons de mathématiques comestibles. Dans la mesure où Lagado est incapable de les produire, nous n’en sommes que divertis. Mais qu’en est-il de la vie éternelle ? Si elle n’atteignait pas l’immortalité, la Maison de Salomon parvenait néanmoins à la « prolongation de la vie chez certains ermites ». Lorsque Gulliver se rend à Luggnagg, une cité de Balnibarbi, on lui propose de rencontrer les Struldbrugs, une race immortelle, née « avec une tache circulaire rouge sur le front » — rappelant la marque de l’Antéchrist (Apocalypse 13, 16–17). Enthousiaste, Gulliver s’imagine que, s’il était Struldbrug, il accomplirait d’innombrables découvertes scientifiques.

Il est aussitôt détrompé par « un gentilhomme […] avec une sorte de sourire, tel qu’il naît d’ordinaire de la pitié pour les ignorants » — un écho manifeste au Père de Bensalem, dont l’expression semblait « plaindre les hommes ». Les Struldbrugs, lui explique-t-on, jouissent d’une durée de vie éternelle, mais d’une santé strictement humaine. Ils vieillissent jusqu’à l’impuissance et à la sénilité. Lors des funérailles, les Struldbrugs « se lamentent et se plaignent que les autres soient partis vers un port de repos auquel eux-mêmes ne peuvent jamais espérer parvenir ». Ils incarnent les sujets misérables de l’Antéchrist décrits en Apocalypse 9, 6 : « En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas ; ils désireront mourir, et la mort fuira loin d’eux. »

Gulliver rencontre encore deux autres quasi figurae Antéchristi : un magicien à Glubbdubdrib qui ressuscite les morts (Daniel 12, 2), et le roi de Luggnagg, qui exige que Gulliver « lèche la poussière devant son marchepied » (Isaïe 49, 23). Gulliver échappe à ces hommes de péché sans dommage corporel. Il n’en va pas de même pour son âme. Au début de son voyage vers le Japon, Gulliver avait professé sa foi chrétienne devant des pirates japonais. À la fin, il se fait passer pour un Hollandais athée et feint d’avoir accompli le fumi-e — le piétinement d’un crucifix. Devenu apostat, Gulliver est désormais prêt pour son quatrième voyage, vers un pays gouverné par des chevaux.

La science ayant échoué à soulager la condition humaine à Balnibarbi, l’arrivée au pays des Houyhnhnms — qui ne connaît aucune science — a quelque chose de reposant. Le Psaume 32, 9 avertit pourtant : « Ne soyez pas comme le cheval ou comme le mulet, sans intelligence ». Cette description semble mal convenir aux Houyhnhnms, qui rappellent à Gulliver des philosophes. C’est précisément ce qu’ils sont — saint Augustin comme John Donne interprétaient d’ailleurs ce verset comme visant les philosophes qui raisonnent sans la foi.

Les Houyhnhnms sont stupéfaits d’apprendre que les vêtements de Gulliver ne font pas partie de son corps. Cette méprise lui évite bien des ennuis, car sans ses habits ils l’auraient pris pour un Yahoo — une espèce bipède réduite en esclavage par les Houyhnhnms. Les Yahoos inspirent à Gulliver une profonde répulsion : il n’a « jamais vu d’être sensible aussi détestable à tous égards ». Il ne s’émeut guère d’apprendre que les Houyhnhnms ont exterminé la plupart des premiers Yahoos lors d’une « chasse générale ». Mais lorsqu’il comprend que les Yahoos descendent des Européens — et qu’il est lui-même un Yahoo —, il « détourne le visage avec horreur et dégoût » à la vue de son propre reflet. Yahoo vient de « Yahweh » : les Yahoos sont des chrétiens soumis à la grande tribulation.

À Balnibarbi, les chrétiens résistaient à la tyrannie ; au pays des Houyhnhnms, ils sont menacés de génocide. Le parlement houyhnhnm ne débat jamais que d’une seule question : « Faut-il exterminer les Yahoos de la surface de la terre ? » Finalement, les Houyhnhnms découvrent que Gulliver est un Yahoo et lui imposent un choix : rester esclave au pays des Houyhnhnms ou partir. Gulliver décide de s’en aller, le cœur lourd. Il construit une pirogue « avec des peaux de Yahoos », choisissant « les plus jeunes [qu’il] pouvait obtenir, les plus âgés étant trop durs et trop épais ».

Pour Swift, l’athéisme n’aboutit pas à la prospérité hiérarchique de Bensalem, mais à la boucherie totalitaire du pays des Houyhnhnms.

Le techno-rationalisme laputien comme la raison philosophique houyhnhnm sont des chevaux de Troie dissimulant l’Apocalypse, introduits en chrétienté par des menteurs tels que Francis Bacon et des sots comme Lemuel Gulliver.

Gulliver achève ses voyages en misanthrope solitaire.

À l’instar des marins de Bacon, il a oublié « tout ce qui lui était cher » en Europe. Mais là où les marins de La Nouvelle Atlantide étaient illuminés, Gulliver revient aigri et désorienté. De retour en Angleterre, il ne supporte plus la vue de son épouse yahoo — un « animal odieux ». Il n’aspire plus qu’à contempler les Houyhnhnms. Il conclut son récit en interdisant avec fierté à tout Yahoo orgueilleux de « présumer paraître en sa présence », pervertissant ainsi la Prayer of Humble Access de la liturgie anglicane — « We do not presume to come to this thy Table, O merciful Lord » (« Nous n’osons présumer nous approcher de ta table, Seigneur miséricordieux »).

IV

Si l’on en juge par la popularité de leurs livres, Swift a remporté son duel avec Bacon.

Aujourd’hui encore, des millions de lecteurs rient aux Voyages de Gulliver.

Mais si l’on mesure l’influence de leurs idées, Bacon a eu le dernier mot.

Thiel procède ici à une inversion caractéristique d’une logique contrarian, qui est cherche toujours à prendre le contrepied des vérités admises ou du sens commun : il est clair que La Nouvelle Atlantide de Bacon n’a pas hégémonisé le monde des idées, là où Swift est au contraire encore enseigné comme l’un des écrivains les plus importants des Lumières anglaises. Contrairement à ce qu’affirme le fondateur de Palantir, le conte philosophique de Francis Bacon a par ailleurs connu un succès populaire à la suite de sa parution posthume.

Les inquiétudes de Swift face aux impostures scientifiques conservent une troublante actualité. Pourtant, envisagée dans son ensemble, la science baconienne a accompli presque toutes les prophéties de Bacon.

Swift se moquait des savants prétendant éclairer le monde à l’aide de concombres ; en 1879, Edison y parvint avec l’ampoule à incandescence. Si les petits-enfants de Gulliver avaient voulu reproduire ses voyages, ils auraient pu le faire rapidement et en toute sécurité, grâce aux coques doublées de cuivre et aux assemblages de fer qui accélérèrent les navires anglais dans les années 1780 et 1790 — sans même parler des navires à vapeur en fer apparus quelques décennies plus tard. Les vaccins, l’automobile, le téléphone et les locomotives à vapeur du XIXᵉ siècle donnent raison à Bensalem, non à Lagado.

L’île volante de Swift avait cependant anticipé le problème du « double usage » de la science. Samuel Colt conçut le premier revolver en 1830, à peine trois décennies avant que Richard Gatling ne mette au point la mitrailleuse, bientôt suivie, six ans plus tard, par la dynamite d’Alfred Nobel. Nobel — dont les prix éponymes contribuèrent à apaiser la conscience — comprenait mieux que quiconque où tout cela conduisait. L’horrible carnage de la Première Guerre mondiale n’empêcha pas un conflit ultérieur encore plus meurtrier. En 1943, beaucoup aspiraient déjà à la paix. L’ancien candidat républicain à la présidence Wendell Willkie publia One World, un récit de voyage qui blanchissait les liquidations staliniennes — Staline, apprend-on, « s’habille de teintes pastel claires » — et plaidait pour le caractère désirable et inévitable d’un gouvernement mondial. One World devint l’ouvrage de non-fiction le plus vendu de l’histoire américaine.

Si la grêle des mitrailleuses à la Somme a ébranlé l’optimisme baconien, l’arme nucléaire l’a purement et simplement pulvérisé.

Au double sens de l’achèvement et de la fin, Los Alamos marque le terme de la science baconienne. La science avait produit les moyens de mettre fin au monde ; désormais, le monde cherchait les moyens de mettre fin à la science. One World devint One World or None ?, un film de propagande de 1946 qui présentait le gouvernement mondial non plus comme un idéal lointain, mais comme une nécessité immédiate. « Les Nations unies doivent instaurer un contrôle mondial de l’énergie atomique », tonne le narrateur. « Le choix est clair : la vie ou la mort. » J. Robert Oppenheimer acquiesça : « Beaucoup ont dit que sans gouvernement mondial il ne pouvait y avoir de paix durable, et que sans paix il y aurait une guerre atomique. Je crois qu’il faut en convenir. »

Peter Thiel fait de l’arme nucléaire l’élément historique le plus important pour présenter une vision binaire du monde — l’annihilation totale ou le gouvernement mondial. Au fond, la mécanique thielienne — c’est-à-dire de dérivation girardienne — fonctionne à plein régime selon le triptyque Armageddon-Antéchrist-katechon — forcément « insuffisant » pour ce dernier.

La guerre froide tira un rideau sur le projet du « monde unique ». Mais en 1963, moins d’un an après la crise des missiles de Cuba, le guerrier de la guerre froide John F. Kennedy perdit son assurance et raviva l’idée. Dans son discours de remise des diplômes à l’American University, Kennedy rêva « non pas seulement de la paix pour notre temps, mais de la paix pour tous les temps ». Cette paix serait garantie par un « système international capable de résoudre les différends […] et de créer les conditions dans lesquelles les armes pourront finalement être abolies ». Certains, qui soupçonnent une implication du gouvernement américain dans l’assassinat de Kennedy, estiment que ce discours lui fut fatal.

On retrouve ici la veine complotiste que Peter Thiel avait déjà développée au lendemain de la victoire de Donald Trump, fin 2024, dans un texte où il promettait une nouvelle Apocalypse — au sens de révélation. Il y prédisait que Trump révèlerait des choses cachées — des origines du Covid à l’assassinat de John F. Kennedy.

Deux décennies plus tard, pour réveiller un monde somnambulant vers l’Armageddon, Alan Moore écrivit le comic de super-héros Watchmen (1986–1987), illustration tardive et moderne de l’Antéchrist.

Watchmen se déploie dans une chronologie parallèle : la guerre froide s’éternise, l’internationalisme libéral semble politiquement moribond, et en 1985 — l’année où débute la série — Richard Nixon en est à son cinquième mandat présidentiel.

Les super-héros de Moore sont des « watch men » en un double sens : ils veillent sur le monde, et ils sont les hommes de notre dernière heure. Une « vision terrible » du livre d’Isaïe, dont Moore a tiré son titre, condense précisément ces deux significations : « Car ainsi le Seigneur m’a parlé : Va, poste un guetteur ; qu’il annonce ce qu’il verra » (Isaïe 21, 6). Le guetteur d’Isaïe assiste à la chute apocalyptique de Babylone ; et dès les premières planches, sanglantes, de Watchmen, le même destin semble promis au monde de Moore. Chaque épisode se conclut par une horloge de l’Apocalypse avançant inexorablement vers minuit.

À l’âge nucléaire, les super-héros de Moore paraissent légèrement absurdes. À l’exception d’un seul, ils n’ont aucun pouvoir surnaturel. Mais ces individus à très forte capacité d’action n’en sont pas moins dangereux. « Qui surveille les surveillants ? » scandent les manifestants, citant Juvénal. En réponse, le Keene Act de 1977 a interdit les super-héros. Lorsque le récit commence, quelqu’un assassine les watchmen, l’un après l’autre.

Le seul héros doté de pouvoirs est Jonathan Osterman, un physicien nucléaire. Un accident de laboratoire le transforme en « Docteur Manhattan », un être capable de manipuler la matière subatomique et de percevoir le temps dans sa totalité — synthèse d’une intelligence artificielle générale et d’une arme thermonucléaire. L’existence même de Manhattan intensifie la logique apocalyptique de la modernité tardive. Si la menace que représente Manhattan ne suffit pas à désamorcer la guerre froide, se demande Moore, alors qu’est-ce qui le pourrait ?

Le narrateur de Watchmen est Rorschach, un super-héros au cuir épais, quelque part entre Bruce Wayne et Ayn Rand. Le jour, Rorschach est un prophète de rue apocalyptique, à demi convaincu que le monde mérite le sort qui l’attend. Mais il croit à la distinction du bien et du mal. La mort de ses compagnons super-héros le bouleverse, et il décide d’enquêter. Au grand dam de Moore, ce Rorschach manichéen est devenu le personnage le plus populaire de la série.

En 2005, Thiel interrogea son vieux maître René Girard sur la fin des temps : y croyait-il et si oui à quoi ressemblerait-elle ? La réponse de René Girard fut étonnante. En substance, il lui soutint que l’apocalypse pourrait venir précisément à une époque où il ne se passe pas grand-chose et qui pourrait perdurer pendant des décennies — un peu à la manière d’un zombie.

Watchmen glisse sans cesse entre les temporalités, les lieux et les genres littéraires. Des symboles récurrents confèrent au récit une mince linéarité. Peu à peu, nous pressentons que l’enquête de Rorschach est liée au destin même du monde. Cette intuition se révèle fondée : Rorschach découvre qu’Adrian Veidt, milliardaire industriel, est à l’origine des meurtres et qu’il a mis en scène une tentative ratée contre sa propre vie, conçue comme une opération sous faux drapeau.

Veidt est une figure de l’Antéchrist. Son nom de super-héros, Ozymandias, est la forme grecque du nom du pharaon égyptien Ramsès II, et renvoie au poème de Percy Shelley (Ozymandias). Jeune homme, Ozymandias fumait du haschich tibétain et rêvait de dépasser Alexandre le Grand en unifiant le monde. Pacifiste et végétarien autoproclamé, en un sens « plus chrétien que le Christ », il incarne précisément le type de figure capable de « séduire et de tromper, s’il était possible, même les élus ».

Pour s’emparer du monde, Veidt met en scène une fausse invasion extraterrestre. Sur une île paradisiaque digne de Bensalem, il fait construire un « alien » géant doté de pouvoirs télékinétiques et le largue sur un concert donné par un groupe nommé Pale Horse — le « cheval livide » de l’Apocalypse (6, 8) — provoquant la mort de millions de personnes à New York. Américains et Soviétiques instaurent alors un gouvernement mondial censé protéger la planète. Rorschach ne découvre le plan de Veidt qu’une fois celui-ci accompli, et décide de révéler la vérité au monde, fût-ce au prix de la fin de l’armistice. « Il y a le bien et le mal, dit Rorschach, et le mal doit être puni. Même face à l’Armageddon, je ne transigerai pas là-dessus. » Le pourtant méditatif Docteur Manhattan n’est pas de cet avis et tue Rorschach. Comme pour provoquer délibérément le lecteur chrétien, Manhattan marche ensuite sur l’eau. Des affiches célébrant « One World, One Accord » proclament la victoire de Veidt : la Terre est désormais pacifiée et en sécurité. Veidt contribue à la reconstruction de New York et y appose partout le logo de Veidt Enterprises (voir Apocalypse 13, 17).

Le grand accomplissement de Moore est d’avoir actualisé l’Antéchrist pro-science de Bacon pour la modernité tardive. Notre monde nucléaire engendre à l’infini des dystopies de science-fiction hollywoodiennes et ne croit plus que la science baconienne puisse garantir la « paix et la sécurité ». Ozymandias, lui, comprend que la clef du pouvoir consiste à nous terroriser avec l’avenir. Moore récuserait sans doute le rapprochement, mais il rejoint ici Carl Schmitt, obsédé par les épîtres pauliniennes et sceptique quant à la capacité de « l’humanité » à se rassembler autour d’un projet politique — « parce qu’elle n’a pas d’ennemi, du moins pas sur cette planète ».

Watchmen triomphe comme œuvre littéraire, mais échoue comme philosophie ou comme théologie.

Moore ne peut que poser — sans jamais y répondre — la question de Juvénal : « Qui garde les gardiens ? » Dans le monde sans Dieu qu’il dépeint, la question engendre une régression à l’infini. Qui surveille les promoteurs du Keene Act ? Qui surveille Nixon ? Avant la conclusion de Watchmen, il semble que Veidt — le grand homme destiné à clore l’ère des grands hommes — ait résolu le problème. Pourtant, dans les toutes dernières planches, le journal de Rorschach révélant le complot de Veidt repose dans la pile des manuscrits d’un journal. Le Docteur Manhattan déclare alors à Veidt que « rien ne finit jamais », suggérant que l’Ozymandias de Moore connaîtra le même destin que celui de Shelley — et que l’Antéchrist biblique. Mais dans la Bible, c’est Dieu qui met un terme à la souffrance (Matthieu 24, 22). Chez Moore comme chez Shelley, le seul salut réside dans l’impermanence des choses.

Bien qu’il se réclame de l’Antiquité, Veidt est un moderne précoce, à l’image de Bacon, qui espérait vaincre le hasard et établir une nouvelle Terre une fois pour toutes. Le Moore de la modernité tardive a renoncé à ce projet. Il rejette le Christ et, ambivalent face à l’Antéchrist, se résigne à un fatalisme désabusé.

Un dernier détail de Watchmen mérite d’être relevé. Dans l’histoire alternative imaginée par Moore, les super-héros menacent l’ordre public. À mesure que l’Apocalypse approche, les lecteurs se détournent des comics de super-héros au profit de bandes dessinées de pirates — en particulier une série intitulée Tales of the Black Freighter. Comme les super-héros, les pirates sont audacieux et individualistes. Mais, à la différence des super-héros, ils utilisent leur puissance pour le mal — ou, plus exactement, pour défier les autorités en place. Le super-héros de l’un, suggère Moore, est le pirate du gouvernement d’un autre.

V

Quatre ans après la fin de Watchmen, la guerre froide prenait elle aussi fin. Le président George H. W. Bush proclama l’avènement d’un « nouvel ordre mondial », à l’abri des conflits entre grandes puissances. Son successeur, Bill Clinton, désarma pour capter les fruits d’un « dividende de la paix » et accéléra la mondialisation par des accords commerciaux.

C’est dans ce moment d’accalmie que le flamboyant Eiichiro Oda entreprit l’écriture de One Piece, un manga qui — vingt-huit ans plus tard et après plus de 1 100 chapitres — est entré dans sa « saga finale ».

Si One Piece ne vous dit rien, vos enfants, eux, connaissent sans doute.

La série s’est vendue à plus de 570 millions d’exemplaires, sans même compter les millions de lecteurs en ligne ni les spectateurs de l’adaptation animée, encore plus populaire. Le forum de discussion r/OnePiece sur Reddit rassemble 5,2 millions d’abonnés — davantage que n’importe quel autre subreddit consacré à une œuvre de fiction (à titre de comparaison, r/StarWars en compte 4,6 millions, r/HarryPotter 3,6 millions).

Les lecteurs d’Oda n’aiment pas seulement ses scènes d’action et son worldbuilding à la Tolkien, mais aussi l’ésotérisme de son écriture.

L’exégèse de ses allusions, de ses jeux de mots, de ses énigmes numérologiques et de ses autres mystères constitue leur entreprise collective. Au fil de centaines de chapitres, les révélations fragmentaires d’Oda finissent par s’ordonner en une grande histoire linéaire de l’Antéchrist — supérieure, sur tous les points décisifs, à celle de Watchmen.

La question qui anime l’épopée d’Oda est celle du pouvoir : qui gouverne le monde ?

Nous suivons un équipage de jeunes pirates mené par le capitaine Luffy, à la recherche d’un trésor caché appelé le « One Piece ». Celui qui le découvrira deviendra le « Roi des Pirates », sans que l’on sache exactement ce que cela implique. Pendant ce temps, un Gouvernement mondial tyrannise les océans depuis huit cents ans, à la suite d’un mystérieux « Siècle oublié » dont l’étude est interdite. Au chapitre 233, Oda introduit l’oligarchie gérontocratique qui trône au sommet de ce gouvernement : les « cinq doyens » (Gorosei), qui se font appeler des saints. Six cent soixante-quinze chapitres plus tard, nous apprenons que ces gérontocrates vénèrent un souverain secret nommé Imu. Un révolutionnaire anti-gouvernemental, Ivankov, déduit à partir d’un livre intitulé Genèse qu’Imu est en réalité « Nerona Imu », l’un des membres fondateurs du Gouvernement mondial.

Imu administre son empire au moyen d’une armée amphibie, d’une police secrète et de forces spéciales — les « Chevaliers de Dieu ». Presque incidemment, nous découvrons enfin, au chapitre 1 115, que le nom originel du Gouvernement mondial était « les puissances alliées ».

En tant que dictateur d’un Gouvernement mondial, Imu ressemble à l’Antéchrist — et cette ressemblance n’a rien de fortuit. Le nom « Nerona » évoque immédiatement l’empereur romain Néron, mort par suicide en 68 apr. J.-C. Selon l’historien Suétone, des rumeurs complotistes prétendirent que la mort de Néron avait été simulée : « On publia des proclamations en son nom, comme s’il était encore vivant et qu’il dût bientôt revenir à Rome » (Néron, 57). Tacite rapporte l’apparition de faux Néron à la tête de rébellions (Histoires, II, 8), tandis que les Oracles sibyllins évoquent un roi matricide qui ferait retour à Rome en « se faisant l’égal de Dieu ».

De ces bruits naquit la légende du Nero redivivus — un Néron ressuscité, zombie grotesque, parodie infernale du Christ. Cette légende a probablement nourri la rédaction de l’Apocalypse. Saint Jean identifie 666 comme le nombre de la Bête ; or le nom hébraïque de Néron, Neron Qesar, possède précisément une valeur gématrique de 666. Les premiers chrétiens s’emparèrent de cette idée : « Celui-ci [l’Antéchrist], c’est Néron… des lieux cachés, à la toute fin du monde, il reviendra » (Commodien, Carmen apologeticum). Au Moyen Âge, la plupart des théologiens admettaient que Néron était mort, tout en le reconnaissant comme une quasi figura Antichristi. Ainsi, selon Joachim de Flore, « la Bête qui monte de la mer est tenue pour un grand roi… semblable à Néron et presque empereur du monde entier » (Expositio, fol. 168ra).

Quant à « Imu », lu à l’envers il devient umi, mot japonais signifiant « la mer » — faisant de Nerona Imu un « Néron marin », une bête surgie de la mer. Celle-ci recouvre une part encore plus grande de la « Planète bleue » d’Oda que de la nôtre. Elle est à la fois la voie qui mène au trésor et le champ de bataille où se décide la domination du monde. Elle se révèle particulièrement mortelle pour les personnages faustiens qui ont consommé des « Fruits du Démon », lesquels leur confèrent des pouvoirs aberrants. Luffy, par exemple, peut étirer son corps comme du caoutchouc — au prix de l’incapacité totale de nager.

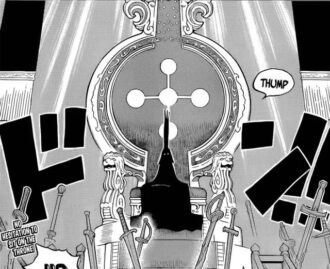

Imu porte une capuche, si bien que son apparence réelle demeure matière à spéculation. Pour l’heure, il se présente comme un pic noir doté d’yeux, d’une bouche et d’une couronne — littéralement la « petite corne » de Daniel, avec « des yeux comme des yeux d’homme, et une bouche qui proférait de grandes choses ». À l’image du roi de Babylone d’Isaïe, qui « élève son trône au-dessus des étoiles de Dieu », Imu réside dans une « Terre sainte » située au point d’élévation le plus haut du monde. Si certains lecteurs doutaient encore de la prétendue sainteté du Gouvernement mondial, la récente apparition d’un membre des Gorosei a dissipé toute ambiguïté : un pentagramme a annoncé son arrivée dans un éclair fulgurant, mimant la chute de Satan telle que la décrit l’Évangile selon Luc (10, 18).

Si Imu est l’Antéchrist, alors Luffy est le Christ. Pendant des centaines de chapitres, Luffy ne semble être que le capitaine insouciant de son équipage, rassemblant des disciples et renversant des tyrans. L’idée selon laquelle son image emblématique — un chapeau de paille cerclé d’un ruban rouge — évoquerait une couronne d’épines ensanglantée pourrait paraître forcée. Mais dans la saga finale de One Piece, l’imaginaire apocalyptique chrétien d’Oda devient impossible à nier.

Aux alentours du chapitre 1 000, Luffy et ses alliés affrontent leurs adversaires les plus redoutables : un dragon nommé Kaidou, et une ogresse cannibale dévoreuse d’âmes, mère de dizaines d’enfants, connue sous le nom de « Big Mom ». L’Apocalypse montre le Christ affrontant à la fois un dragon figurant Satan et la Prostituée de Babylone — « une femme ivre du sang des saints » (Apocalypse 17, 6), figure de prédation quasi cannibale. Kaidou manque de peu de vaincre Luffy. Mais celui-ci se métamorphose alors en une figure qui renvoie explicitement au Christ de l’Apocalypse 1, 14 : « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. »

Le Luffy christique vainc Kaidou et Big Mom. À l’image du dragon de l’Apocalypse, ils sont « jetés vivants dans l’étang de feu embrasé par le soufre » (Apocalypse 19, 20). Le Luffy transfiguré rappelle alors à Imu une figure messianique du Siècle oublié nommée « Joy Boy », le premier pirate. Le retour de Joy Boy — pirate divin — viendrait confondre l’Imu divinisé, comme le Christ, Fils de Dieu, confondit César Auguste, fils d’un César divinisé. Un « roi des pirates » de nature divine mettrait en péril la légitimité même du Gouvernement mondial. Plus loin dans le récit, nous rencontrons un esclave affranchi nommé Kuma, dont le père lui a appris à attendre le retour d’un dieu solaire nommé Nika. Dans notre monde, les chrétiens byzantins inscrivaient le christogramme « IC XC » aux côtés du mot grec « Nika » — « Jésus-Christ vainc » — sur les églises et les icônes. Les compagnons d’esclavage de Kuma, traqués par le Gouvernement mondial comme les Yahoos de Swift, trouvent du réconfort dans cette espérance.

Moore reformulait la logique de One World or None ? en une alternative brutale : Ozymandias ou la guerre nucléaire. Depuis la fin de Watchmen et le début de One Piece, les angoisses apocalyptiques — intelligence artificielle, changement climatique, armes biologiques — se sont multipliées. L’argument de Moore pourrait sembler aujourd’hui encore plus convaincant. Mais Oda sait comment y répondre. La jérémiade de Moore se déroule à quelques minutes de minuit ; Oda, lui, nous projette huit siècles dans le règne de l’Antéchrist. Il prend très au sérieux les dangers de la science : Imu emploie une arme qui ressemble à une bombe nucléaire pour « faire descendre le feu du ciel sur la terre » (Apocalypse 13, 13). Mais Vegapunk, le savant d’allure einsteinienne à l’origine de cette arme, croit au pouvoir salvateur de la science. Au chapitre 1 113, il révèle au monde l’existence de technologies perdues, étouffées par le Gouvernement mondial. Une illustration enfantine datant du Siècle oublié, découverte au chapitre 1 138, montre que ces technologies anciennes ressemblent aux nôtres. Furieux, le Gouvernement mondial ordonne l’exécution de Vegapunk.

Pour la philosophie, la question « un monde unique ou le néant ? » n’admet qu’une seule réponse : mieux vaut un monde soumis qu’un monde anéanti.

La théologie reformule alors le dilemme : « Antéchrist ou Armageddon ? »

« Ni l’un ni l’autre », répond le chrétien. Il prie pour de nouveaux miracles, de nouvelles technologies, de nouvelles possibilités — étranges, inédites, imprévues.

Oda nous rappelle qu’il faut espérer de telles choses en nous défiant précisément d’en déduire la fin de One Piece.

Ni l’anarchie apocalyptique d’un océan livré aux pirates, ni la gérontocratie sclérosée du Gouvernement mondial d’Imu ne peuvent durer. Oda devra révéler une voie étroite — une troisième voie.

« Comme des petits enfants » (Matthieu 18, 3), nous avons foi qu’il le fera.