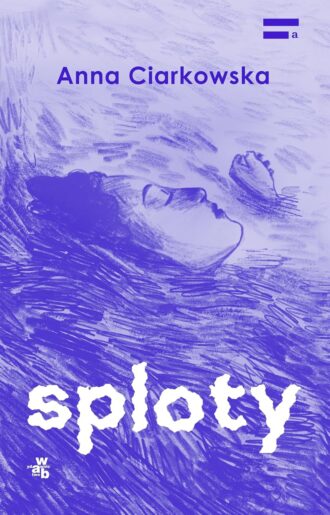

Un extrait de « Sploty », d’Anna Ciarkowska

En attendant la remise du Prix Grand Continent le 5 décembre, nous vous offrons des extraits des cinq œuvres finalistes.

Aujourd'hui, Sploty d'Anna Ciarkowska — ou la métamorphose d'une vie en mémoire de cette vie.

Le 5 décembre 2025, au cœur des Alpes, le Prix Grand Continent sera remis à un grand récit européen contemporain, dont il financera la traduction et la diffusion en cinq langues. À cette occasion, nous vous offrons des extraits des cinq finalistes de ce prix européen. Aujourd’hui, ce sont des bonnes feuilles de Sploty (WAB, 2025).

À 98 ans, Anna aimerait accomplir une dernière chose avant de mourir : raconter l’histoire de toute sa vie. Cependant, Sploty n’est pas une histoire sur la mort — mais sur ce qui reste après nous.

Si chaque vie est une ligne, de l’intersection de deux vies naît un point ; plus tard, d’autres lignes se rejoignent ce même lieu. Quand un homme disparaît, c’est ce point de coïncidence qui s’efface.

Lacis

Les corps

Au cours des différentes étapes de son développement, le botrytis cinerea produit une sclérote formée d’un lacis serré d’hyphes qui ont la faculté d’accumuler de la substance et de se multiplier. La plante attaquée dépérit, la sclérote passe alors dans la terre où il peut survivre plusieurs mois voire, si les conditions s’y prêtent, plusieurs années. Il est néanmoins difficile d’affirmer de manière catégorique que cet état puisse être qualifié de vie.

L. Pett, Les maladies transmises par les animaux et les végétaux

Je place un miroir devant son visage. Elle le regarde, étonnée.

— Eh bien voilà, voilà ce qu’on devient, ce qu’on devient.

Il y a longtemps qu’elle ne s’est pas vue, et le miroir, trop petit, se divise en plusieurs parties : œil gris, balafre d’une ride, intérieur noir de la bouche. Quel lieu serais-tu, me dis-je en te regardant tourner le miroir dans l’autre sens : un lit de rivière à sec ou l’automne dans un sous-bois ou une plage déserte que la mer découvre par un matin d’hiver ? Je pourrais te raconter à travers un paysage.

— Je ne savais pas que j’étais déjà si vieille.

Elle approche le miroir de sa bouche et souffle, elle vit, respire, sent sa respiration, sent la carotte cuisinée avec des petits pois, le dentifrice pour dentier, le vent, la chaleur, l’évanescence.

Ma petite-fille me prend la main d’un geste hésitant, comme si elle était une chiromancienne débutante. Elle la prend comme s’il y avait, entre sa main et la mienne, un corps étranger, froid et inconnu. Ce geste nous paraît gênant, alors nous ne tardons pas à l’interrompre en saisissant quelque chose de connu : moi, la tasse, elle, le cahier. Nous avons vu cela dans des films, mais ne savons pas le reproduire, alors que nous pensons sans doute toutes les deux qu’il faudrait le faire. À ce moment, avoir un corps me paraît gênant.

— Pardon, nous interrompt l’aide-soignante. C’est l’heure de la toilette.

— Mais je n’ai pas envie.

— Bien sûr, mais la puce ne ment pas.Vous ne vous êtes pas encore adaptée à notre système. Ça viendra. Je vous en prie.

Elle se tourne vers ma petite-fille et lui montre la porte.

— Je vous en prie.

L’aide-soignante lui demande de sortir, et tandis que toutes ces choses se déroulent autour de mon corps, je me rends compte qu’elle ne m’a jamais vue nue. Ou peut-être une fois, il y a longtemps, à la plage, elle a vu ma silhouette déjà flétrie, une partie des muscles et de la graisse s’affaissait, pendait sur les tendons affaiblis. Mon corps, bien qu’encore rond et opulent, se vidait. Des endroits pendouillaient comme si les tissus adipeux s’en étaient écoulés : les coudes, les genoux et enfin le visage, les joues saillantes, la ligne de la mâchoire, le nez et le cou — véritable poche de pélican. Mon corps devenait disproportionné.

Je voudrais demander qu’elle revienne, regarde et puisse ensuite l’écrire. Tel le docteur Tulp, l’aide-soignante écarte la première couche sous laquelle il n’y a plus que la vérité, la dure vérité physiologique.

Voir pour la première fois un vieux corps. La première devait être Pelagia, et ensuite il y a eu Marianka. Je demande à ma mère comment elles étaient, parce que ma mémoire d’enfant a littéralement éviscéré mes tantes, ne gardant que le fait qu’elles aimaient les leggings léopard trop amples, qu’elles avaient de gros chignons poussiéreux et qu’elles sentaient la lessive. Comme si elles n’étaient qu’un seul et même être de couleur lavande, à la peau duveteuse de pêche et aux baisers mouillés de leurs lèvres fines.

— C’est génétique chez nous, disait ma grand-mère. Ces lèvres.

Ma mère restait pensive, ne savait pas.

— Tu sais que je ne sais rien d’elles… Comment peut-on vivre tant d’années avec quelqu’un et ne rien savoir…

Pelagia est morte la première. C’était la première vieillesse que j’ai vue. Elle et sa petite télé, l’obscurité qui luisait et chuintait, et dans cette obscurité, il y avait Pelagia. Ma grand-mère descendait rarement dans le petit sous-sol de Pelagia qui sentait le gruau de sarrasin et l’urine, disant qu’elle préférait la garder en mémoire jeune. Pourtant, ma mère et moi descendions dans cette chambre remplie d’un vieux corps semblable à une pâte crue qui ondulait d’un mur à l’autre, respirait et gonflait avec, dans ses rides, de vieux petits yeux, une bouche édentée, et dans les creux des aisselles et du ventre — une femme souriante.

Pelagia partie, mes tantes ont procédé à un échange, et la chambrette a été occupée par Marianka, la deuxième vieillesse que j’ai vue. Mon autre grand-mère se mettait encore des bigoudis et avalait des quantités de pommes de terre, alors que Marianka était déjà ailleurs, sous son édredon, pareille à une racine de mandragore enfouie dans la neige. Odeur de moisi, odeur de terre, corps allongé dans le blanc, les couvertures, filet d’air venant de la fenêtre, accroché à l’obscurité où ne brillaient même pas le blanc d’yeux aveugles, ni les dents ni les cheveux gris, seulement la dentelle d’un pyjama et les lunules des ongles qui pétrissaient le bord.

Ma mère essaie de se rappeler quelque chose.

— Je me souviens… Je me souviens… Que Marianka faisait cuire des champignons dans une grande casserole. Tout le monde disait qu’ils n’étaient pas comestibles, mais elle les faisait cuire longtemps tellement elle était économe. Elles en ont toutes mangé, aucune ne s’est empoisonnée. Mais elles, dit ma mère, elles étaient résistantes. Elles étaient destinées à vivre longtemps, quoi qu’elles fassent, c’était leur destin. Toute cette lignée, profondément gravée dans la pierre. D’autres lignées s’arrêtent, disparaissent, et là, non, ces femmes, dit ma mère en hochant la tête, elles ont la santé, elles ont le corps robuste, indestructible. D’où ça vient ? De quoi elles sont faites ? Je pense qu’elles meurent seulement parce qu’il faut bien finir par mourir.

— Nous vivons toutes longtemps, a dit Marianka la dernière fois que je l’ai vue, quelque part au début du siècle. D’où ça vient ? Tant de longues vies rassemblées dans une même famille. On devrait nous examiner, dans un laboratoire. Mais comment savoir ? On s’aperçoit qu’on vit longtemps seulement quand on est vieux, et alors c’est trop tard pour se faire examiner. On n’a plus ni le temps ni les forces. Et avant, rien n’annonçait que ce serait si long. On avance lentement, pas à pas, et on se rend compte soudain qu’on a traversé la vie. Et il y a en a eu, des choses, dans cette vie. Un sacré bout de chemin, mais quand on marche, on ne le sent pas dans ses pieds.

Et elle a été la première à me dire en me regardant de ses pupilles ternies :

— Toi aussi, tu vivras longtemps, ma chérie, regarde bien autour de toi.

Tu ne sais plus ce que c’est d’être touchée. L’aide-soignante souffle dans son gant, le latex claque dans l’air, il est près de ta peau, mais toucher, ce n’est pas ça. Ça, c’est de la mécanique, de l’haptique qui se contente de façonner le corps, l’ordonner, le maintenir en vie : coiffer, laver, habiller, couper les ongles et les cheveux, mettre de la crème sur les coudes. C’est l’envers de la tendresse qui ne sert à rien.

Le corps apparaît comme une chose morte, un objet qui sert à contenir les organes, boîte mécanique et étui à conscience. Une valise de peau que quelqu’un défera un jour, dévoilant tout ce qu’on a jusqu’alors réussi à cacher : dessous d’adolescente, carnets, lettres, ongles rongés, test de grossesse, chewing-gum recraché dans un ticket et jeté à la hâte au fond du sac, boule de collants troués, odeur d’un corps, pellicules de cheveux, croûtes, papillomavirus, cicatrice d’un être perdu, naevus, pousses jaunes, mue de la nuit, moisissure noire, squelette hydrostatique, thalle, endomètre, autogamie, sidpai bardo, retour.

L’histoire de la vieillesse pourrait être un catalogue des transformations du corps. En bois, en pierre, en animal. Ou bien en gravier, sable et poussière. Ou en nuit.

Et donc tu restes sans bouger, tu te laisses laver avec une mousse épaisse qui ne pénètre pas à l’intérieur. Dedans, c’est toujours sec. Écoulement de sable, déplacement des os. Elle te soulève les jambes, te soulève les bras, tes petits seins, le pli du ventre, elle te touche avec son gant, et toi, tu regardes tes mains et tes genoux, et tes orteils, et le carrelage et le tourbillon sombre de la bonde.

Tu es assise dans un petit fauteuil en plastique percé d’un trou. L’aide-soignante lève le pommeau en plastique et ouvre le robinet. Tu voudrais lui demander de l’eau chaude, bouillante. Tu voudrais lui demander de te laisser te laver, au moins en bas, parce que tu sais que tu es capable de te laver, mais tu n’es pas capable de le demander. Tu es intimidée par ces gestes experts et indifférents.

De la mousse s’accumule à tes pieds. Tu t’imagines assise dans ce fauteuil blanc au bord de la mer, l’eau est chaude, elle ne sent pas le sel, il n’y a pas de vagues, pas de mouettes, pas d’horizon, rien que l’eau qui sort de toi, et quand elle enroule sa queue dans la grille, tu ne te sens pas propre, mais vide.

Tu soulèves ton corps, ce n’est à nouveau qu’un costume dont on te revêt, c’est à nouveau difficile de croire que c’est toi. Tu essuies avec la main la buée sur le miroir, l’aide-soignante te fait rasseoir, remet ta main sur l’accoudoir blanc.

— Encore un instant, dit-elle en prenant les ciseaux à ongles.

Puis le peigne. Les dents du peigne ratissent des bandes étroites sur ton crâne, c’est agréable. Elle prend la crème, t’en enduit les mains et les coudes. Elle se baisse, t’en met sur les genoux et l’intérieur des cuisses. Comme tu voudrais déjà être habillée.

Premier signe du vieillissement : de moins en moins de gens veulent te toucher.

Ma deuxième grand-mère ne tolérait aucune familiarité, elle ne voulait pas être touchée, qu’on serre son opulente poitrine, ses genoux, son ventre moelleux. Elle se dégageait vite des mains d’enfants qui se collaient à sa peau. Elle n’avait pas ce corps de grand-mère dont j’avais si souvent entendu parler, avec les hanches qui se balancent et les cheveux saupoudrés de sucre, ses rides ne formaient pas de paisibles vallées sèches. Elle était revêtue d’un corps qui ne sentait pas le savon des vieilles mémés, la vieillesse de lait, la vieillesse des shampoings à la lavande, la guimauve et l’odeur de rouille de la petite monnaie. Le corps de ma grand-mère sentait le gras dont on arrose les pommes de terre, le fauteuil imprégné de sueur, l’odeur douceâtre de draps humides gardés au fond de l’armoire.

Ma grand-mère tendait la main vers moi, une main froide et raide, alors que c’était en plein été, sa main était bleue, tavelée comme le dos d’un poisson fumé. Je ne voulais pas la toucher, mais par la suite, quand elle a cessé de parler, c’est devenu le seul moyen de communiquer.

Ton corps rappelle une tête labourée. Sauf qu’il est de couleur claire, contrairement à la terre qui, sous une première couche, a des ténèbres successives. Alors que sous ta peau qui, par endroits, devient transparente comme celle d’une daphnie et révèle des points palpitants bleus et rouges, il fait de plus en plus clair. L’épiderme se soulève, taches dorées, poils, surgeons de mousse, bribes de mycélium, tout ce qui devait être en toi depuis longtemps ne ressort que maintenant à la surface.

Je cherche des comparaisons pour toi, pour ton corps qui me répugne et m’effraie, que je ne veux pas toucher, comme si l’une de tes taches, de tes veines saillantes pouvaient glisser sur moi, comme si ta main pouvait se fondre dans mon corps et l’aspirer, l’aspirer jusqu’au fond pour finir par nous vider toutes les deux.

— J’ai beaucoup de mal à en parler, tu sais. Du corps. Tout est si… Décevant.

— Il m’a toujours semblé que toi, justement, tu étais libérée…

— Du corps ? ai-je lancé dans un éclat de rire.

Mais non, c’est vrai, justement.

— Je l’étais, c’est ce qu’il me semblait, mais la vieillesse m’a de nouveau asservie, quoique d’une manière totalement différente. C’est arrivé sans prévenir, pas par là où je m’attendais. Tu te rappelles Gregor Samsa ? Eh bien, c’est à peu près la même chose. J’ai honte de ce corps et c’est l’une de mes pires déceptions. J’en ai eu honte si longtemps, et donc quand, vers la quarantaine, j’ai réussi à le libérer, quand j’ai effectivement commencé à l’aimer, à le découvrir non pour les autres, mais pour moi-même, ou plutôt devant moi-même, quand je me suis mise à porter des choses confortables, à nager nue dans la mer, la vieillesse est arrivée sans prévenir, elle m’a pris la joie retrouvée récemment d’avoir un ventre, des bras, un coup, des taches de rousseur et de petites cicatrices, des mamelons sensibles et des pavillons d’oreilles tendres. Et donc, je les ai perdus à nouveau.

— Pourtant c’est un corps tout à fait normal.

Elle me touche la main, et moi, je perçois cette brève hésitation, ce temps suspendu. La microseconde où sa main s’approche de la mienne. Et ensuite, je ne sens ni son poids, ni sa pression, ni sa chaleur. Je sens la honte.

Quand j’avais quinze ans, je voulais adhérer à moi-même de tout mon corps. Je voulais parler de moi, comme mon père, mais parler d’une fille appuyée contre le mur brûlant de l’été, les pierres chaudes, le miroir de l’eau, d’une fillette qui passe librement dans l’air, non par la bouche, mais par les yeux et les oreilles, par toute la peau, par l’extrémité des cheveux qui seraient innervés. Cependant, quand j’avais quinze ans, je ne savais pas ça n’existe pas, tout un corps. Un corps qui fait un tout. Un tout unique.

J’étais alors au stade de la recherche de parenté et des questions : comment sont disposés les organes dans le corps minuscule de la Pupilla muscorum avec sa consistance transparente et sa fragile coquille dans laquelle doit se dérouler une vie si petite et pleine ? De quelle manière Salmacis était-elle entrée dans le ventre d’un autre ? La thigmonastie est-elle une sorte de caresse dans la gorge rouge du népenthès ?

Aujourd’hui encore, je cherche des espèces qui me ressemblent, toute une collection de parentés : la pieuvre taiaroa qui ondule toute seule au fond de l’océan, le dos d’un trilobite, la pulpe d’un séceçon cinéraire, le polypore oblique qui fait éclater la peau. Je ne peux voir mon vieux corps complètement usé, ce corps étranger, qu’en essayant de le classer dans ce qu’on appelle la « nature des choses » pour me dire que ce qui lui arrive est inéluctable.

— Inéluctable ? ! proteste Mewa.

— Tu plaisantes. Tout dépend de l’approche.

— Une pierre, dit Mi. Moi, je ressens mon corps comme une pierre.

Comme un arbre. Mon corps ne pousse pas comme un arbre, il ne forme pas des branches ni des doigts supplémentaires, ne s’enfonce pas dans la terre, ne cherche pas de sources, ne se hisse pas dans le temps, mais il a quelque chose de similaire — mon corps existe vers l’intérieur. Si on coupait ce corps, on y verrait cent lignes traçant cent cercles. Des sillons qui s’élargissent, le goût âcre du tanin sur les doigts, des talons craquelés, des jambes lignifiées qui, à en juger par le poids des pas, s’enracinent dans le sol. Marcher devient de plus en plus difficile, mes pieds traînent de plus en plus profondément dans la cendre. À chaque pas, au lieu d’avancer, je m’enfonce.

Je pense à présent aux différences et aux ressemblances, au corps de Mi déchirant la surface du lac. Cicatrice qui, un instant plus tard, ne se distingue plus des petites rides de l’eau.

— C’est fâcheux.

— Non, je suis seulement fâchée de l’avoir compris si tard et de n’avoir pas eu le temps de découvrir mes autres corps. Parce que j’ai l’impression qu’il y en a eu plusieurs, comme s’il y avait sous mon corps un autre corps qui surgit, fait surface puis retombe. Et je n’ai eu le temps de me sentir bien dans aucun d’eux. Quand on me demande quel est mon plus grand regret, je pourrais dire : celui de ne pas avoir adhéré à moi-même de tout mon corps. C’est peut-être justement ce que j’essayais de faire en écrivant : adhérer à ce qui est immuable sous chacun de ces corps.

Adolescence : saturation.

Quand j’étais adolescente, je sentais en moi un trop-plein indéfini, comme si quelque chose s’accumulait sous ma peau. L’adolescence comme bourgeon de fleur gonflé prêt à s’épanouir. Tension douloureuse en attendant un corps.

Ma deuxième grand-mère disait : prendre corps.

Elle discutait avec une voisine qui s’appuyait à la clôture, sa forte poitrine serrée dans des petites fleurs, ses grosses cuisses blanches finissant par les plis d’un mocassin trop étroit. Ce corps à la clôture, humide, ailes synthétiques, peau flasque des avant-bras, comme si tout s’affaissait en elle, vieux corps fatigué, distendu, usé. Et sa petite-fille, Beba, allongée sur la terrasse, son corps se répandait comme une tache sous son bikini jaune, ce corps, opulent et féminin, que ma grand-mère qualifiait d’un son impossible à transcrire, un murmure guttural de satisfaction, un son de plénitude, d’abondance, un humm graillonnant accompagné d’un geste tout aussi difficile à reproduire, comme si elle embrassait la plénitude de cette poitrine et traçait avec ses mains une forme dans laquelle on pourrait verser la jouvencelle. Ni fille ni femme, mais jouvencelle, justement.

— La jouvencelle, disait-elle, a pris corps.

Je ne sais pas s’il est possible que j’aie alors regardé avec envie ce que la petite-fille de Be avait pris, une envie sous-tendue par l’idée, empruntée à ma grand-mère, que tout finirait en poussière.

— Qu’est-ce que je suis devenue, disait la voisine en se tapant le ventre puis montrant Beba du doigt. Quand est-ce qu’on était comme ça ?

Je considérais que Beba n’avait pas le droit de bronzer dans son corps étalé sous un bikini jaune, non à cause de l’éventuel désir des hommes, mais à cause de ces vieilles femmes à qui ce corps jeune et beau rappelait quelque chose de perdu. Et rappeler ce qu’on a perdu me paraissait cruel.

Au moment où Beba était allongée au soleil, où ma grand-mère se tenait dans le jardin, où la voisine s’étalait sur la clôture, je me disais que moi, je ne prendrais jamais corps, que j’attendais en vain, mesurant avec le pouce et l’index la distance entre mes mamelons. Je ne prendrais pas corps, et donc je ne pourrais pas le donner. Je ne pensais alors pas aux hommes, mais au temps, bien qu’il soit aussi de genre masculin.

Je voudrais demander à ma petite-fille si elle a quelqu’un. Peut-être même lui dire que ce serait bien, qu’en général, c’est bien d’avoir quelqu’un, tout simplement. Néanmoins je ravale ma question, espérant tout bas qu’elle l’entende par télépathie. Cependant, elle ne saisit pas mon regard, mais essaie de régler la climatisation.

— Je vais changer de mode, on étouffe, non ?

Je me rappelle que ma grand-mère me le répétait sans cesse, elle avait lu dans le marc de thé que je finirais vieille fille et ça, ajoutait-elle en croisant les doigts sur son verre, c’est un fiasco, un désastre, un drame. Elle peignait le tableau effrayant d’une vie alternative où elle serait restée vieille fille, croupissante dans une petite masure enracinée dans un rocher solitaire, se flétrissant de soif, mais non de soif d’amour.

On ne peut pas dire que ma grand-mère ait aimé ou n’ait pas aimé mon grand-père.

Je lui ai posé la question, elle m’a regardée, étonnée, comme si elle ne connaissait pas ce mot. Elle n’avait peut-être pas compris ma question, parce qu’elle était âgée. Ou bien parce qu’elle n’avait jamais aimé personne. Tout simplement, de manière organique, elle n’avait pas en elle l’endroit qui sert à ça.

Le corps maigre de ma grand-mère, avec sa peau fine de poisson. Si on fendait ce corps le long de la colonne vertébrale, on verrait de la chair de poisson, les menues arêtes des côtes s’enroulant en arc vers l’intérieur, protégeant la délicate vessie natatoire que ma grand-mère avait depuis sa naissance en guise de cœur. Une vessie est plus commode qu’un cœur. Elle permet de remonter à la surface ou de descendre vers le fond, pompant de l’air au lieu de sang.

— Tu penses que je peux aussi avoir une vessie au lieu de…, demande la petite-fille en mordillant le bout de son crayon.

— Je ne sais pas si c’est une tare anatomique héréditaire… Sans doute une forme de handicap. Mais tu as peut-être autre chose ?

Ma mère n’a aimé qu’un seul homme, ce qu’elle répétait avec satisfaction, parce que cela lui facilitait la vie, lui épargnait beaucoup de tracas. Cette certitude dure comme du cristal, exposée à la place d’honneur dans la vitrine familiale, était intimidante. Elle m’aveuglait chaque fois qu’il s’avérait que ce n’était Pas Le Bon.

— Encore ?

Ma mère me regardait d’un air interrogateur et ma grand-mère secouait la tête avec dégoût.

— Quand est-ce que tu te décideras à vivre normalement, tu as déjà vingt-deux ans. La vie passera plus vite que tu ne le penses.

J’ai l’impression qu’on peut assez bien s’installer dans la solitude, savoir où sont les choses, les remettre à leur place, ne pas changer ses plans, ne pas partager les décisions, le lit, la table, les frais de voyage et les dilemmes. Et pour finir : ne pas dire adieu et ne pas abandonner, ne pas enterrer ni être enterré, ne pas mourir en se disant qu’il y aura une vie avec nous et sans nous. Parce qu’on ne sort pas comme ça, tout simplement, hop, en fermant la porte et le couvercle du cercueil, quelqu’un va pleurer en tombant sur une recharge de ton bain de bouche préféré, sur un bouton de ta chemise qui aura roulé sous le canapé, sur ton cheveu resté dans un coin poussiéreux, et peut-être aussi à la vue du printemps que tu ne verras plus.

Le premier homme qui a découvert mon corps l’avait découvert avant moi. Mais bon, ça arrive. J’avais même l’impression que c’était de lui que je le tenais. Car en fin de compte, la jouvencelle avait pris corps.

J’analyse l’expression et je me dis que ce n’est pas du corps, mais un pluriel, elle a pris différents corps, plusieurs, une quinzaine, des dizaines. L’un sur l’autre, l’un sous l’autre, ils pèlent au soleil.

— Il faut me mettre de la crème pour les rides avant qu’elles n’apparaissent, me dit Beba l’été suivant du ton de celle qui s’y connaît, en s’étirant sur le balcon, encore plus grande, plus plantureuse. Justement pour qu’elles n’apparaissent pas.

Qu’avais-je fait ou que n’avais-je pas fait pour que mon corps n’apparaisse pas encore ? J’étais gênée, je n’osais pas lui poser la question, alors que c’était justement elle qui pouvait connaître la réponse.

Comparé mon corps qui avait cessé de se développer, celui de Beba m’intimidait et me fascinait à la fois. Cet été-là, sa grand-mère ne l’appelle plus la jouvencelle, mais la coureuse, la fille de l’air. Ça me fascine encore plus : comment peut-on voler dans les airs avec un tel corps ? Un corps grand et plantureux que je ne peux pas m’imaginer dans l’air, arraché à la terre, à son transat, je ne peux pas m’imaginer s’élever de manière aphysiologique, pourtant dans fille de l’air, il y a quand même un certain poids, elle vole peut-être au ras du sol, ventre à terre. Fille de l’air, ça sonne un peu comme sorcière, pucelle, ça fait penser à un cerf-volant, à quelque chose qui se déploie, un grand corps qui se déploie. Sa gorge, ses joues, les plis de ses paupières et de ses lèvres, les recoins, les replis dans lesquels son corps s’enroule doucement vers l’intérieur.

Beba m’explique la réalité : les garçons aiment quand il y a du corps. Quand ils en ont plein les mains. Elle pince la peau blanche sur sa hanche, enfonce profondément un doigt dans un pli. Ils aiment, me dis-je alors, que le corps soit doux, moelleux comme de la pâte, qu’il sente la levure crue, le parfum bon marché de la droguerie, le zeste de citron et le polyester chinois du soutien-gorge trempé de sueur. Et ils aiment, dit-elle, le déshabiller, lentement mais pas trop, et pas trop vite non plus. Elle garde le soutif, dit-elle, sinon elle aurait les nénés sur les genoux. Et elle rit, et il y a dans ce rire quelque chose qui résonne longtemps, très longtemps dans mon corps quand je me déshabille et que je me dis, je garde le soutien-gorge, même si mes seins n’atteindraient jamais mes genoux. Pourtant quand une main d’homme touche l’agrafe, je dis fermement : non, pas le soutien-gorge. Même les Sorcières, et je sais déjà où se déployait leur corps et quel châtiment les attendait, ne tolèrent pas cette familiarité.

Des années plus tard, alors que mes seins sont desséchés, je m’interroge sur ce qui me poussait à ne pas vous laisser en liberté quand vous aviez encore de l’air en vous. Je pense au corps de Beba, à ce qu’il est devenu.

Cet autre corps que j’ai rejeté tant d’années, que j’ai frotté avec une brosse sèche ; ce corps dont je voulais me défaire comme d’une peau fraîchement arrachée à quelqu’un et qui a gardé l’odeur de cet autre, de draps où l’on a dormi, d’un pelage trempé de sueur, d’un lit de biche. Et maintenant, je regrette tellement cette chaleur, cette peau doublée d’une fine couche jaune de graisse, ce corps qui avait l’odeur du musc et de la sueur, qui m’enveloppait si étroitement, entrait en moi, poussant vers l’intérieur des ramifications de poils, les délicates canules des pores, laissait passer la chaleur, le vent, l’humidité, le frémissement et la viscosité, le poids des choses, leur tranchant et leur rugosité. Je regrette tellement ce corps qui touchait d’autres corps, traçait un couloir dans l’air et dans l’eau, creusait l’espace, traversait le temps tout en étant traversé par lui, parce que la ligne du passé et de l’avenir passait exactement par son milieu, faisant de moi le centre du présent.

Ce corps qui pouvait écrire et faire l’amour, et en fait, c’est la même chose.

— Ça devrait parler d’amour, dit ma petite-fille. On sait bien pourquoi les gens lisent les autobiographies. On mettra les initiales ou des pseudos ? Ils doivent déjà être morts, non ?

— Ne me dis que la vie sexuelle de ta grand-mère t’intéresse…

— Sexuelle, non, mais amoureuse, ça oui.

Ça me déprime. J’y pense très souvent, mais surtout, j’en rêve. Le même rêve : je suis une autre voie, avec quelqu’un d’autre, je prends une décision, quelqu’un en prend une autre. Je pense souvent à eux, tous ces hommes auprès desquels ma vie aurait pu changer de cours. Oui, ça me déprime, parce que j’ai toujours l’impression d’avoir raté quelque chose. Ma petite-fille me regarde attentivement, tendue, le crayon suspendu en l’air.

— Une autre vie avec quelqu’un d’autre ?

— Avec moi-même.

— Une autre toi-même ?

Elle se gratte la tête et fronce les sourcils.

Dommage que je n’aie aucune photo à lui montrer. La trace numérique n’a laissé aucune dépression, aucune particule de bromure d’argent ni de photos cachées. Des centaines, des milliers de photos dont il ne reste rien. J’ai essayé de lui raconter que l’un était grand, avec de longs cheveux, l’autre petit et corpulent avec des yeux de chien battu. L’un était exceptionnellement beau, les autres, quelconques. Invocation des esprits. Bien que je sois incapable d’évoquer consciemment leurs visages, ils peuvent revenir la nuit et prendre leur bout de temps, le plus étrange, c’est-à-dire le temps de la nuit qui, en rêve, s’étire pendant des heures alors qu’en réalité, il ne dure que quelques minutes.

— On pourrait faire un catalogue de tous ces mecs ! Tu sais, la totale, quelle aurait été ta vie si tu t’étais liée à un autre. Tiens, c’est une idée de livre, il faut que je la note !

— Je passerais pour une coureuse.

— Mais tu n’étais pas une coureuse, n’est-ce pas ?

— Non, j’aimais l’amour, tout simplement.