Trois générations de femmes sous le même toit

La bajamar est un roman habité par des personnages qui sont à la fois submergés par le passé et incapables de s'engager dans le présent. Si le passé les hante plus ou moins consciemment, c'est parce que les personnages ont découvert que la vie n'est rien d'autre qu’une lutte contre la vacuité de l’habitude.

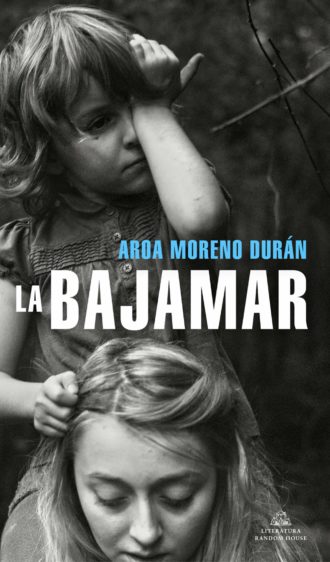

La bajamar est le deuxième roman de l’écrivaine espagnole Aroa Moreno Durán (née en 1981), qui a déjà publié des recueils de poésie et des biographies. Le roman s’ouvre sur un événement qui marquera la suite de l’histoire, c’est-à-dire qu’il constitue une sorte de canal par lequel se glissent inévitablement, l’une après l’autre, trois générations de femmes. Tout commence par une mère et son petit garçon dans un village basque au début du XXe siècle. Le courant d’une rivière défile à proximité, agité, abrupt et mortel lorsqu’un autre enfant pousse le petit garçon qui ne sait pas nager. Puis vient la tragédie : « À marée basse, sur un lit de vase, l’enfant gît face contre terre et les mains ouvertes sur le sol noir ». Dans Lumière d’août (1932), William Faulkner affirme, par la voix d’un de ses personnages, que les morts sont plus dangereux que les vivants, parce que l’homme, « c’est aux morts qu’il ne peut échapper, aux morts qui gisent tranquilles quelque part et n’essaient pas de le retenir. » Il s’avère que la mort du jeune garçon, inattendue et doublement racontée au début et à la fin du roman, marque non seulement le destin de sa mère qui l’a vu expirer dans ses bras, mais aussi les destins de la fille, de la petite-fille et de l’arrière-petite-fille auxquelles le deuil sera transmis. Parce que, comme nous le savons, on ne peut échapper aux morts.

Ainsi, il s’agit avant tout de l’histoire de trois générations de femmes – Ruth, Adriana sa fille, et Adirane, sa petite-fille – qui sont réunies par le besoin d’Adirane de connaître le passé familial. Soudain, trois générations qui ont survécu au bombardement de Guernica et, quelques décennies plus tard à l’affrontement entre ETA et les forces de l’ordre sont à nouveau réunies sous le même toit. En d’autres termes, un siècle de violence irrationnelle et destructrice dont les principales victimes ont été les survivants, les familles qui ont perdu parents, enfants et petits-enfants, un siècle transformé en histoire dans les récits des femmes. Et comment exprimer la perte lorsque l’histoire a introduit son tranchant dans l’intimité des familles ? L’un des plus grands défis à relever pour raconter le drame familial était de ne pas tomber dans le piège du documentaire ou de succomber à la facilité de la « fiction sans fiction » si courante à notre époque. L’auteure, quant à elle, présente une histoire dans laquelle les trois femmes donnent leur voix, des témoignages au milieu de l’incompréhension, des vérités irréductibles qui sont relativisées à chaque changement de narrateur, comme si le drame ne pouvait être accessible que par l’accumulation des récits et jamais par l’entente entre les personnages. Heureusement, peu à peu, la succession des voix finit par cristalliser dans la rencontre un peu de complicité et d’empathie entre des femmes qui auparavant se détestaient, précisément parce qu’elles ne s’étaient jamais écoutées, le silence de la douleur supplantant toute expression d’affection.

La plus grande qualité du livre est son style nerveux et laconique, qui permet une approche elliptique de l’histoire, jamais froide, racontée par ses trois protagonistes. L’auteure parvient à donner forme à une histoire, pleine d’intensité en raison de la dureté de l’expérience, mais surtout en raison de ce qu’elle provoque chez le lecteur. Soudain, le lecteur se trouve ému par les événements familiaux qui lui sont révélés, des événements qui ont été cachés, tus pendant longtemps. C’est précisément ce silence que l’auteure sait façonner par les mots, dosant l’information, se taisant quand il le faut, générant une atmosphère de tension, irrespirable dans la minuscule maison. En général, lorsqu’une personne qui vient de la poésie écrit un récit, elle met l’accent sur les images, négligeant le récit pur, quand elle ne met pas trop l’accent sur les émotions. Venant de la poésie, le mérite de Moreno Durán est double ; par la force de persuasion, la vraisemblance de sa fiction et aussi par l’attention qu’elle porte à son langage, qui ne grince à aucun moment, ni ne cède à la facilité.

En raison du sujet et de leurs dates de parution rapprochées, La bajamar fait penser à Patria (2016) de Fernando Aramburú. Mais là où Aramburú se concentre sur une réconciliation impossible, celle de deux amies, de deux familles, confrontées à la politique qui a parasité toute possibilité d’amitié et d’amour, Moreno Durán s’interroge sur la vérité qui apparaît, presque par inadvertance, qui clarifie le présent, pour lui donner une nouvelle qualité, pour le rendre moins vain. Si au début du roman, Adirane revient de Madrid au village pour s’entretenir avec sa grand-mère Esther et connaître la vie de famille, on découvre peu à peu qu’il y a quelque chose de plus, qu’à Madrid elle a été confrontée à une vie de couple compliquée, à une existence de plus en plus vide. Ainsi, la découverte de ses liens familiaux sous un jour nouveau l’amène non seulement à reprendre contact avec sa mère, mais aussi à réfléchir à sa propre situation. D’autre part, alors que dans Patria la figure du père était remise en question, dans La Bajamar les pères sont presque entièrement absents, comme si le fait de ne pas faire partie de la constellation familiale parce qu’ils ont été tués ou pour une autre raison, poussait les femmes à aller de l’avant par leurs propres moyens. Plus encore, c’est comme si ces absences permettaient, par contraste, de montrer le courage des femmes face au combat quotidien, en plus de l’histoire nationale.

La bajamar est un roman habité par des personnages qui sont à la fois submergés par le passé et incapables de s’engager dans le présent. Si le passé les hante plus ou moins consciemment, c’est parce que les personnages ont découvert que la vie n’est rien d’autre qu’une lutte contre la vacuité de l’habitude. Cela explique, par exemple, pourquoi Adirane décide d’interroger la mémoire familiale, celle de sa mère et de sa grand-mère, une mémoire qui est aussi celle d’un pays. À une époque comme la nôtre, où la littérature s’interroge sur le passé des sociétés trop durement frappées par la guerre et les conflits internes, le roman d’Aroa Moreno Durán non seulement suit le courant, mais l’enrichit de manière tumultueuse et ondulante. La véritable histoire de la famille émerge à la fin, avec la marée descendante, les réconciliations, les rapprochements, les sincérités et les morts. Les femmes du roman finissent par se libérer en quelque sorte de tous ces morts, certes plus dangereux que les vivants, mais qui sont enfin de retour dans l’histoire familiale.