L’écrivaine et le chat diabolique

La prose de Djørup résonne du rire désespéré aussi bien que du rire satirique, tendre, grotesque, critique. Et elle écrit diaboliquement bien.

Le point de départ du nouveau roman d’Adda Djørup, c’est le rejet de l’art du roman, de la fiction. L’ouvrage débute ainsi : « J’ai arrêté d’écrire des romans en avril, justement dans les jours où le printemps arrivait à Copenhague. » Avec cette première phrase, le livre s’inscrit dans la catégorie de l’écriture fondée sur la négation de l’écriture, cette grande tradition des écrivains « négatifs » sans lesquels la littérature européenne telle que nous la connaissons n’existerait pas : les écrivains qui ont écrit sur la négation de l’écriture (Kafka, Hofmannsthal), les écrivains qui ont arrêté d’écrire (Rimbaud), les écrivains qui n’ont jamais écrit (Socrate), et les écrivains qui ont cherché une sorte de degré zéro de la littérature (Celan, Beckett, Blanchot). Comme chez ces écrivains, le geste de la négation de l’écriture se montre très productif chez Adda Djørup.

La narratrice est une mère célibataire qui gagne sa vie pour elle-même et pour sa petite fille en écrivant des romans dans un genre « de facture honnête, avec un début, un milieu et une fin ». Mais vient un jour d’avril où elle entend la voix doucereuse du bouleau devant sa fenêtre lui souffler des questions sur l’utilité de l’écriture. Sous l’influence de cette voix, elle se met à ressentir « le poids étrangement laineux de toutes les heures de ma vie que j’avais passées à écrire des romans, à lire des romans, à penser aux romans, à parler de romans. J’ai eu le sentiment d’être devant un mur massif, infiniment grand, infiniment large. Derrière elle une autre vie, une vie sans fiction. La vie, toute simple » Elle prend alors une décision définitive : « J’arrête d’écrire. J’arrête maintenant ! »

Le sevrage romanesque pour l’écrivaine est décrit comme une cure de désintoxication pour un alcoolique. Elle se débarrasse de tout ce qui pourrait la laisser entrer en tentation : son ordinateur, ses livres. Dans un premier temps, elle garde le clavier de son ordinateur, mais finit par le jeter, parce qu’elle ne peut pas se retenir d’y taper des mots, sans produire autre chose qu’un son.

La toxicomane trouve alors des échappatoires : avec les feutres bleus de sa fille, la non-écrivaine écrit un manuscrit, une histoire de meurtres à Venise, avec des décalages temporels et des Doppelgänger. Ce manuscrit, retranscrit dans le livre, est écrit d’une manière étrange, un peu comme une esquisse ou un synopsis qui semblerait se conformer à la définition de l’écriture donnée par Marguerite Duras : « Écrire, c’est tenter de savoir ce qu’on écrirait si on écrivait. »

Comme on le sait, le refoulé a pour habitude de refaire surface. C’est quand l’écrivaine laisse tomber l’écriture que l’écriture commence véritablement. Au moment où elle lève son regard du bureau et le dirige vers « la réalité », elle fait une peinture verbale du vieux bouleau, de son voile tremblant et vert clair, comme seule la littérature sait en faire. La voix qui sort des murmures des feuilles de l’arbre est un trope également fort littéraire, qui s’autorise de surcroît un détour par T.S. Eliot : ”April is the cruellest month…”

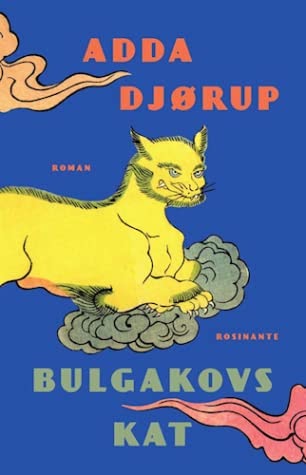

Quand la narratrice se laisse distraire par « la réalité », c’est bien la littérature qu’elle rencontre. Elle ne réussit jamais à livrer le manuscrit écrit au feutre bleu à son éditrice, car sur le chemin, alors qu’elle est sur son vélo au milieu de l’été, elle découvre sur le mur du parc un chat géant : « dans une posture fortement humaine, sur son derrière, penché en arrière avec les pattes avant appuyées sur le mur. Ses pattes arrière, écartées, étaient suspendues sur le bord, comme ses grandes couilles poilues qui se dessinaient clairement contre le mur jaune pendant qu’un grand membre rose en érection pointait vers le ciel chaud et bleu. » La vue du chat fait entrer la narratrice dans le parc, attirée par la vie d’été fleurissante, oubliant sa mission d’écrivaine mais finissant paradoxalement par se perdre complètement dans la fiction. En effet, le chat la rejoint dans le parc, et se révèle n’être autre que le chat Béhémoth du roman de Mikhaïl Boulgakov, Le Maître et Marguerite. Entrant dans la réalité du parc la narratrice fait une chute comme, Alice dans le roman de Lewis Carroll : « Je tombai, et je tombai, et je tombai… »

Dans le roman de Boulgakov, le chat Béhémoth est à la solde du Diable. Chez Djørup, le chat géant semble également offrir à l’héroïne une sorte de pacte avec le Diable. Elle se sent partagée entre le désir d’écrire et celui d’être « utile à l’humanité », mais Béhémoth lui offre une troisième voie : celle qui consiste à « reconnaitre son insignifiance complète, son impuissance, et à jouir du petit morceau de la vie qu’on a reçu ». Le chat libertin libère l’excitation sexuelle qui hantait depuis longtemps le corps de l’héroïne :

« Un coup menait à l’autre, dans le sofa, sur la table de la cuisine, ou penchés sur les bibliothèques vides. L’invention sexuelle de l’être humain est grande. Ajoutez à cela un chat géant souple avec une fourrure épaisse et douce, une queue sensible, une longue langue rose, des griffes, des moustaches et une gamme de ronronnements allant du son frémissant des whiskers sur la peau tendue d’un tambour au tonnerre d’un hélicoptère. »

Le chat et la femme partent en vol (Béhémoth n’est pas simplement un chat libertin, mais aussi au chat volant) d’une fête à l’autre, comme deux jet-setteurs, toujours reçus comme des rois, Béhémoth en fourrure, notre héroïne en costume d’Ève. Mais progressivement, les fêtes luxuriantes se transforment en visions de vanités apocalyptiques, grotesques, bestiales, dans le style de Jérôme Bosch.

Dans Le Maître et Marguerite, le Diable et son entourage participent d’une satire contre la bureaucratie soviétique qui étouffait l’art littéraire. Djørup donne également à son chat diabolique une fonction satirique ; au fil de sa longue vie, il a été « Éminence », « Consigliere ». Désormais, il est « consultant » et se laisse payer en âmes pour « accompagner les individus et les organisations particulièrement dynamiques et innovants vers une compréhension plus pragmatique et axée sur les résultats d’une série de concepts centraux dans la langue ». Chez Boulgakov la cible de la satire était le totalitarisme, chez Djørup c’est l’industrie de management et des services de conseil qui dominent le post-capitalisme.

« Pourquoi tout est parfait à qui ne désire rien ? » se demande la narratrice à plusieurs reprises, en admirant le bouleau du printemps ou la pleine lune en hiver. Le roman est une fable aussi comique que sérieuse sur une femme qui désirerait ne rien désirer, mais qui finit par désirer un grand chat, et le chat désire son âme, et la société, dont il est prêt à satisfaire les désirs, désire la jouissance, les résultats et le calcul pragmatique.

Chez Boulgakov, le diabolique est l’arme de la satire, formant une démonie comique qui fait éclater la bureaucratie. Chez Djørup, le chat diabolique incarne plutôt la cible de la satire : l’impératif de la jouissance et l’industrie des services de conseil. Chez Boulgakov, le rire caractérise le Diable. Chez Djørup, le rire se trouve plutôt dans l’humour irrésistible qui imprègne la prose. « Le rire est-il le jumeau du désespoir ? » se demande la narratrice tandis que le chat, pour l’impressionner, monte sur le toit de la cathédrale de Copenhague et se pose à côté de la croix comme une figure de proue sur un navire. La prose de Djørup résonne du rire désespéré aussi bien que du rire satirique, tendre, grotesque, critique. Et elle écrit diaboliquement bien.