¿Cómo pensar la catástrofe en el presente? En las páginas de la revista reunimos las voces que intentan poner palabras al Antropoceno, de Bruno Latour a Jean-Baptiste Fressoz, pasando por Chantal Mouffe y Dipesh Chakrabarty. Hoy publicamos la última entrega de una trilogía construida por Jean Vioulac a partir de sus trabajos sobre la metafísica del Antropoceno. Para recibir todos nuestros textos, suscríbete a la revista.

Ciencia y literatura

El pensamiento no es un simple epifenómeno de la corteza cerebral, ni procede de un cielo ideal; es siempre un fenómeno histórico y social: sólo pensamos en la medida en que heredamos una tradición, aunque sólo sea un lenguaje, y por eso todo pensamiento que quiera ser lúcido debe ante todo circunscribir su situación histórica.

Nuestra situación actual se caracteriza, entre otros rasgos notables, por la hegemonía global de la racionalidad científica, que no sólo domina el campo teórico del conocimiento, sino que también regula las infraestructuras tecnológicas cuyo entramado determina nuestras prácticas. Esta configuración de la racionalidad se desarrolló en Europa en el siglo XVII, mediante la reactivación del proyecto que los antiguos griegos habían llamado «filosofía». Según la tradición, el primero en llamarse «filósofo» fue Pitágoras, que definía las cosas por el número y las fundaba en el Uno, es decir, la unidad numérica concebida como principio único del universo: la digitalización total que caracteriza hoy a la ciencia y la tecnología es el despliegue pleno de esa racionalidad digitalizada. La filosofía no es otra cosa que la ciencia, es el proyecto mismo de la ciencia; la ciencia contemporánea no rechaza la filosofía, la realiza.

Todo pensamiento que quiera ser lúcido debe ante todo circunscribir su situación histórica.

Jean Vioulac

La elucidación de nuestra situación forma parte, pues, de esta lógica, pero presupone también que no estamos totalmente sometidos a ella, que disponemos aún de un margen de maniobra capaz de distanciarnos de ella y conquistar así el terreno de juego de nuestra lucidez. Sin embargo, la racionalidad numérica y estadística, el pensamiento calculador, es hoy dominante precisamente porque es perfectamente homológica a los dispositivos contemporáneos a los que permite funcionar eficazmente, y en este sentido sigue estando totalmente determinada por la época en la que pensamos.

En El arte de la novela, Kundera observaba que fue en el momento mismo de la revolución científica moderna, es decir, de la matematización del saber, cuando apareció en Europa el género de la novela, que contrapone los conceptos a los personajes, la deducción a la narración, la objetividad a la subjetividad, la universalidad de la razón a la singularidad de las pasiones y la jerarquía lógica a la anarquía trágica: y nadie puede dudar que hay un pensamiento profundo, «más profundo de lo que podía pensarse» (Nietzsche), en las obras de Dostoievski, Melville, Kafka, Orwell, Proust o Céline, entre muchos otros, que han dado voz a la carne ultrajada por el imperio de la idea, como afirmaba Balzac cuando decía: «Soy parte de la oposición llamada vida». La filosofía fue inaugurada por la represión platónica de la poesía y la tragedia: en el momento de su realización, la literatura constituía un recurso subterráneo de sentido del que echar mano para conquistar la lucidez, y para impugnar y desafiar los discursos funcionales de los «intelectuales fungibles, ya comprometidos en la máquina o no muy alejados de ello» (Valéry).

Lo mismo ocurre hoy, y más que nunca: las palabras de los escritores son tanto más preciosas cuanto que reinan sin oposición los discursos de los «especialistas» formados, informados y formateados por las máquinas, que no son más que la voz de su amo y, como tales, no saben nada de nada, incluida la identidad de su amo. El pasado 13 de diciembre, Emmanuel Carrère, que desde El adversario en 2000 publica libros tan esenciales como conmovedores, hizo la siguiente declaración al final de un programa de televisión que se le dedicó:

«Creo que hoy hay dos maneras de ver las cosas, la relativamente optimista y la radicalmente pesimista. Los relativamente optimistas creen que la humanidad atraviesa una fase de caos, trágica y aterradora, pero que ya ha ocurrido antes en su historia, y que la superará. Los pesimistas radicales creen que ese caos nunca ha ocurrido antes, que no es una fase, sino el fin. Analizar la situación no es muy complicado, y no hace falta ser muy inteligente ni estar muy bien informado para darse cuenta de estos tres o cuatro fenómenos. 1) El desastre climático, a pesar de las COP presididas por petroleras, es irreversible. 2) La crisis migratoria: una mitad del planeta se está volviendo inhabitable, así que los habitantes de esa mitad quieren trasladarse a la otra mitad y los habitantes de la otra mitad dicen que ya no hay sitio, que el barco está lleno. 3) La inteligencia artificial, que se abalanza sobre nosotros y probablemente nos devore. Podríamos añadir el fin de la democracia, el fin de nuestros propios valores, pero eso es menos importante porque sólo nos concierne a nosotros. Como escritor, siento que debo decir algo sobre todo esto: si esto es realmente lo que está pasando, no tiene sentido hablar de otra cosa. Lo intento, sigo los juicios de los atentados del 13 de noviembre, voy a Ucrania, pero en realidad no lo logro, soy como un conejo atrapado en los faros. ¿Y qué hago? Cierro las escotillas, escribo sobre mi infancia, la juventud de mis padres, no es una solución, pero nadie dijo que hubiera una solución».

Semejante afirmación es inadmisible y sólo puede provocar la negación, inmediatamente tachada de «catastrofista» 1 y engullida en el flujo de insignificancia del espectáculo, y sin embargo define una tarea tan necesaria como urgente: pensar la esencia de los «tres o cuatro fenómenos» descritos por Emmanuel Carrère.

Las palabras de los escritores son tanto más preciosas cuanto que reinan sin oposición los discursos de los «especialistas» formados, informados y formateados por las máquinas.

Jean Vioulac

La filosofía hoy

Ahora bien, tal pensamiento sobre la esencia viene precisamente de lo que llamamos “filosofía”: si la filosofía se definió desde el principio por el proyecto del conocimiento científico, no se identificó con él y conquistó su propio dominio apartándose de los fenómenos para mirar su esencia. La filosofía se definió entonces como metafísica porque situaba esta esencia más allá (en griego meta) de la naturaleza (en griego physis), en un cielo ideal y, en última instancia, en Dios. Hoy, sin embargo, la racionalidad científica ha abandonado todo fundamento teológico («No tenía necesidad de esa hipótesis», dijo Laplace a Napoleón, que le preguntó dónde estaba Dios en su física) y, en sus desarrollos, ha desenterrado los fundamentos arqueológicos, incluso psíquicos, de las creencias religiosas: nuestra época es la de la «muerte de Dios» (Nietzsche), que ha llevado a repatriar el fundamento esencial y a situarlo, no ya en un Dios creador trascendente y eterno, sino en una comunidad inmanente e histórica de productores. Desde lo que Kant llamó la «revolución total», todos los pensadores esenciales de nuestro tiempo —Marx, Nietzsche, Husserl, etc.— han realizado esta inversión, que los ha llevado a agruparse en torno a la «oposición llamada vida» evocada por Balzac. Esta inversión obliga a aceptar la finitud y la historicidad de los «regímenes ontológicos», como hace hoy Philippe Descola en etnología, y a dilucidar la situación fundamental de una comunidad de «hombres reales, de carne y hueso, parados en la tierra sólida y redonda» (Marx), a partir de la cual se define una perspectiva del mundo.

Pensar una época, una situación, un «régimen ontológico» no significa interpretar los fenómenos o los datos dentro de un sistema conceptual, una rejilla de lectura inalterada; significa intentar dilucidar el nuevo sistema que se está poniendo en marcha y sacar a la luz las estructuras fundamentales que nos determinan. Nos encontramos en una situación sin precedentes, en la que todos los conceptos, categorías e ideales desarrollados a lo largo de la historia han quedado a su vez obsoletos, y todos los valores se han devaluado. Por supuesto, no faltan valores actuales, de hecho, nunca ha habido tantos, ya que todos, sin excepción, están disponibles en el mismo campo de equivalencia, donde cada cual les pone precio en función del valor de uso que les atribuye. Pero del mismo modo, todos esos valores, sin excepción, están devaluados, y si bien permiten a quienes se aferran a ellos capear el temporal, no nos permiten en absoluto reflexionar.

Todos los valores actuales, sin excepción, están devaluados, y si bien permiten a quienes se aferran a ellos capear el temporal, no nos permiten en absoluto reflexionar.

Jean Vioulac

Tal es el caso de la «crisis migratoria» mencionada por Emmanuel Carrère, no cabe duda de que las migraciones son masivas hoy en día, y su potencial para desestabilizar sociedades ya frágiles es considerable, pero resulta anacrónico interpretarlas en términos de «nación», «territorio», «fronteras» e incluso «personas», no sólo porque el imperio del ciberespacio y del mercado global ha impuesto una desterritorialización universal, sino también porque el cambio climático es hoy la primera causa de migraciones, y en un planeta con 8 mil millones de seres humanos, donde regiones enteras se vuelven inhabitables, «¿qué podemos hacer sino empujarnos para hacernos sitio? «, como escribió Emmanuel Carrère en 2012 en su Carta a Renaud Camus. Los lugares en los que vivimos pierden poco a poco su estatuto de países y adquieren el de balsas, tras un naufragio: es este naufragio lo que debemos intentar explicar.

No se trata, pues, de enfrentarse a fenómenos peligrosos que amenazan una situación que puede mantenerse tal como es, sino de pensar la situación misma que es la nuestra como un peligro: «No cualquier peligro, sino el Peligro», decía Heidegger. Tal pensamiento, reconocía Heidegger, y lo verificaba catastróficamente, es en sí mismo peligroso: pero, para la filosofía actual, «no tiene sentido hablar de otra cosa».

Los lugares en los que vivimos pierden poco a poco su estatuto de países y adquieren el de balsas, tras un naufragio: es este naufragio lo que debemos intentar explicar.

Jean Vioulac

La edad de la Razón

Cualquier pensamiento filosófico debe tomar nota en primer lugar de los logros de la ciencia contemporánea. Georges Cuvier fue el pionero de la paleontología a principios del siglo XIX. Su análisis de los fósiles que desenterró en la cuenca de París demostró que muchas especies habían vivido en el pasado y luego desaparecido. Explicó su desaparición por «catástrofes», y fue así el principal promotor en biología de lo que el historiador de la ciencia William Whewell denominó «catastrofismo» en 1837. El catastrofismo quedó entonces marginado por el gradualismo de Lyell y Darwin, pero resurgió a finales del siglo XX con el descubrimiento de las cinco extinciones masivas que marcaron el ritmo de la evolución de la vida en la Tierra, lo que condujo a la reinstauración del concepto de catástrofe y a la imposición de lo que el paleontólogo Richard Leakey denominó «neocatastrofismo» en la década de 1990. Al mismo tiempo, la biología ha puesto de relieve un proceso contemporáneo de destrucción de organismos vivos de tal envergadura que debemos considerar nuestra época como la «sexta extinción»: en otras palabras, como una catástrofe. El catastrofismo no es pesimismo, es realismo, es la determinación científicamente rigurosa del momento geológico actual: la última vez que ocurrió algo así de grave fue hace 65 millones de años, y los dinosaurios no sobrevivieron.

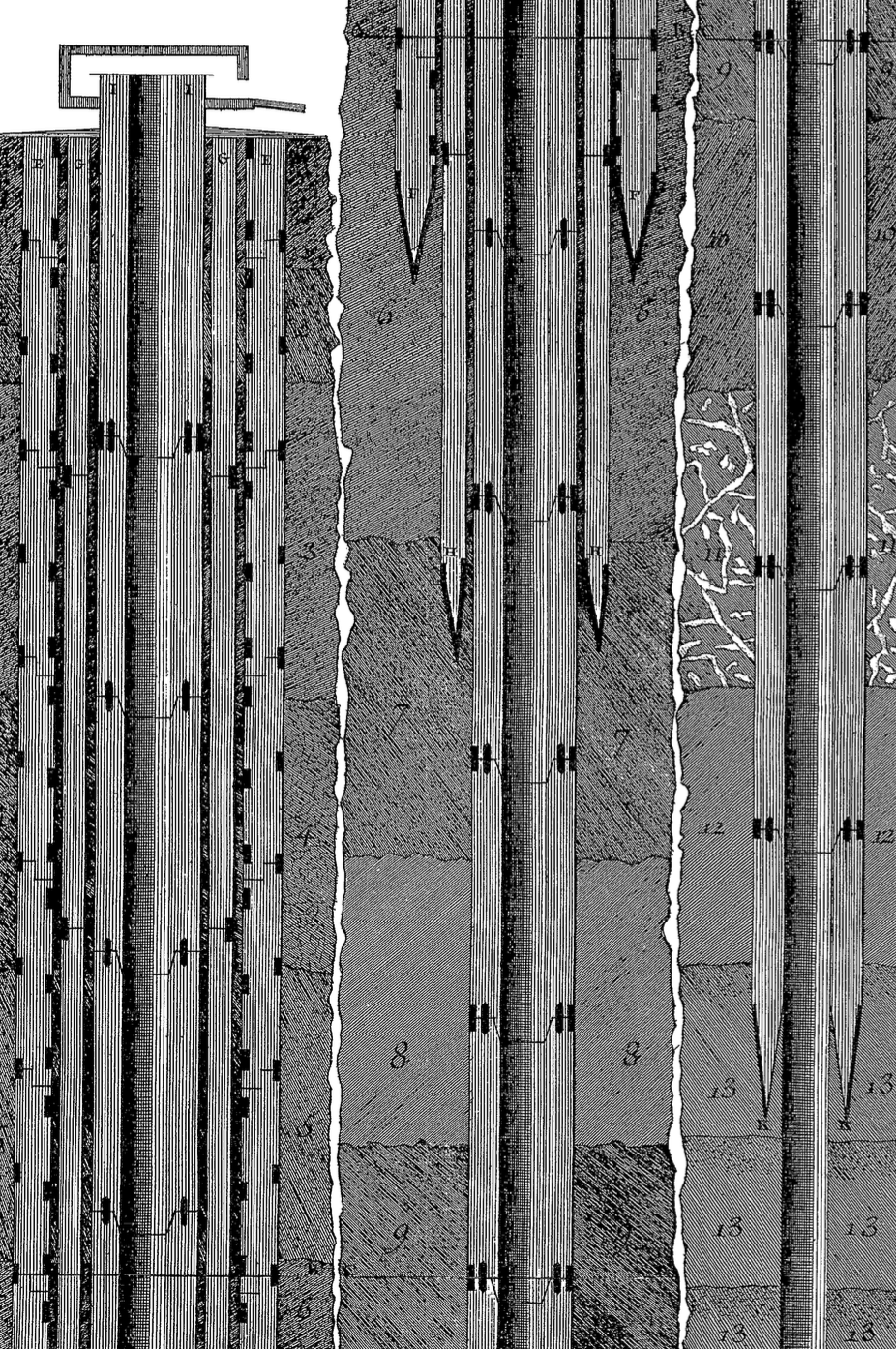

Aquella extinción, en el periodo Cretácico-Paleógeno, se explica por la caída de un asteroide, mientras que la que estamos viviendo ahora se explica por el impacto de la actividad humana: el origen antropogénico de la catástrofe actual ya no está en duda, lo que llevó a Paul Crutzen a proponer en 2000 que la era que ahora comienza se llamara «Antropoceno», tomado aquí como subdivisión de un periodo, en este caso el Cuaternario. Así que ya no se trata simplemente de marcar el final de la Modernidad y la inauguración de la Posmodernidad, ni siquiera el final de la Historia y la inauguración de la Poshistoria, sino el final del Holoceno y la inauguración del Antropoceno, con lo que ya no estamos en la escala de los tiempos históricos, sino en la escala de los tiempos geológicos, cuyo descubrimiento es una de las revoluciones epistemológicas de nuestro tiempo: la cronología bíblica daba a la Tierra unos 6 mil años, ahora sabemos que tiene más de 4 540 millones de años, y además tenemos que soportar el vértigo de enfrentarnos al «oscuro abismo del tiempo» (Buffon).

«Sexta extinción»: la última vez que ocurrió algo así de grave fue hace 65 millones de años, y los dinosaurios no sobrevivieron.

Jean Vioulac

La dificultad de concebir un acontecimiento semejante es, pues, considerable: en la medida en que es de origen antropogénico, su elucidación requiere una antropología, pero una antropología que sea ella misma radicalmente nueva, que deba renunciar a lo que creía saber sobre el «hombre» para aceptar tomar nota de lo que nuestra época revela sobre él, aun a costa de las más severas revisiones. El Antropoceno nos obliga a concebir la humanidad en términos de su relación con el sistema Tierra: nuestra era es el momento en que el tiempo de la historia (humano), que se había separado del tiempo de la evolución (viviente), que se había separado del tiempo mineral (materia), se une al tiempo geológico para hacer de la propia humanidad una potencia geológica, capaz de modificar la composición química de la atmósfera, derretir témpanos y glaciares y perturbar los ciclos oceánicos.

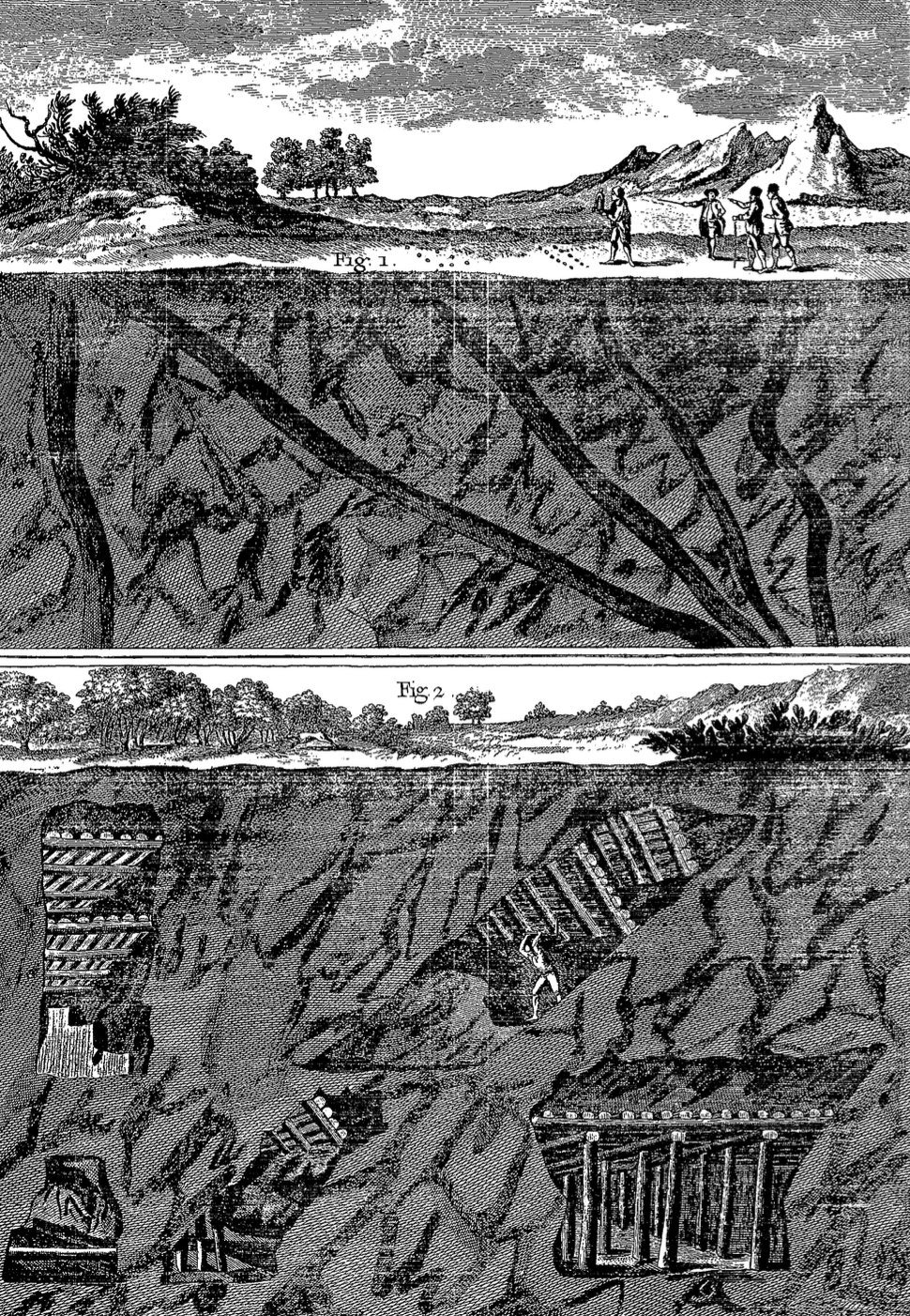

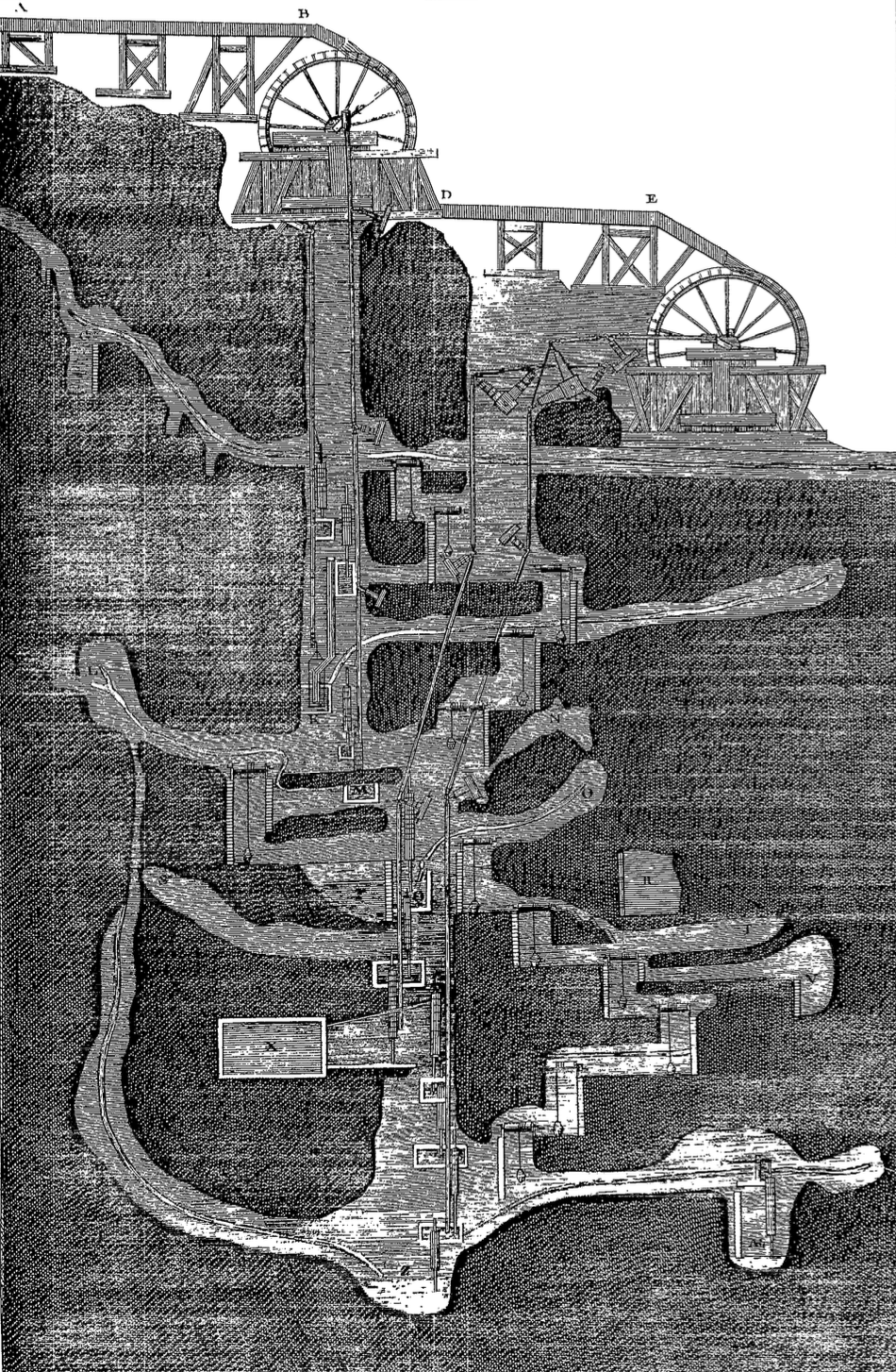

Situar a la humanidad en el tiempo, pensar en términos de épocas, nos obliga inmediatamente a reconocer que no es cualquier hombre en cualquier momento de su historia el culpable de la catástrofe contemporánea, sino el hombre que, desde la década de 1770, ha liberado (entre otras cosas) más de 1.5 billones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Estas emisiones son el resultado de combustión masiva de hidrocarburos y, por tanto, de un sistema de producción que requiere estas cantidades de energía. La implantación de este sistema de producción define la Revolución Industrial. La potencia que domina hoy en día es antropogénica, no procede del hombre como organismo, sino de un hombre que, a través de este sistema de producción, ha adquirido carbón, gas y petróleo: el hombre se ha convertido en una potencia geológica en la medida exacta en que ya no es simplemente un ser biológico, sino en la medida en que desencadena fuerzas que son a su vez geológicas.

Pero el desvelamiento de estas fuerzas sólo es posible sobre la base de las ciencias contemporáneas, la geología, la mineralogía, la química, el electromagnetismo, etc., es decir, la configuración de la racionalidad que precisamente domina hoy. Vladimir Vernadsky, fundador de la geoquímica y pionero de la ecología científica, constató ya en 1924 que «una nueva fuerza geológica ha aparecido ciertamente en la superficie de la tierra con el hombre», para precisar inmediatamente que esta fuerza no procedía de su organismo, sino de su conocimiento, lo que lo llevó a caracterizar «nuestra época geológica» por «la acción de la conciencia de la mente colectiva de la humanidad sobre los procesos geoquímicos» y, finalmente, a definirla como la «era psicozoica, era de la Razón». El poder dominante hoy en día no es tanto el «hombre» como la racionalidad científica, la razón griega, el logos, en el que nuestra era es más precisamente el Logoceno.

Vladimir Vernadsky, fundador de la geoquímica y pionero de la ecología científica, constató ya en 1924 que «una nueva fuerza geológica ha aparecido ciertamente en la superficie de la tierra con el hombre».

Jean Vioulac

La explosión atómica

Elucidar la catástrofe actual exige pensar en el logos. Es una cuestión de filosofía. Aristóteles llamó a los primeros filósofos los physiologoi, los que mantienen un discurso racional (logos) sobre la naturaleza (physis): el pensamiento griego es fundamentalmente una física, que determina el ser (en griego ta onta: lo que es) a través del concepto. «La física es un esfuerzo por captar el ser (das Seiende) como algo conceptual», escribió Einstein en 1949. La ciencia contemporánea continúa y completa el proyecto griego, y al hacerlo llega a determinar toda la materia como energía potencial (E=MC2): la racionalidad científica se basa hoy en la física relativista y cuántica, que define la naturaleza como un potencial energético. Siguiendo los análisis de Philippe Descola, es posible definir la Revolución Neolítica, que inaugura la historia, por el advenimiento del «régimen ontológico» del naturalismo, en y por el cual la realidad es «naturaleza», es decir, un objeto para un sujeto. La Revolución Industrial —y esto es precisamente lo que la convierte en revolución— es la instauración de un nuevo régimen, definido por el atomismo, en el que la realidad es un conjunto de partículas elementales para la razón matemática: la diseminación de radionucleidos procedentes de las 2057 pruebas nucleares confirmadas desde 1945 proporciona una de las posibles isócronas estratigráficas para definir la nueva capa sedimentaria característica de una nueva época geológica.

Así pues, toda la materia, no sólo el carbón o el petróleo, es una reserva de energía que puede convertirse, y el proceso actual se basa en esa conversión. La Revolución Industrial se caracterizó por un aumento exponencial de la producción de energía: de 305 mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 1800, el consumo mundial de energía pasó a 1 000 mtep en 1900, y alcanzó los 9 242 mtep en 2000; hoy supera los 14 000 mtep y sigue creciendo. La energía se ha producido multiplicando las fuentes, que nunca se sustituyen pero siempre se suman, lo que lleva a la transmutación de cada vez más materia en energía: la liberación repentina de energía que define una explosión. En 1923, Svante Arrhenius, el químico que destacó el impacto del aumento de los niveles de CO2 en el efecto invernadero y señaló la posibilidad del calentamiento global ya en 1896, señaló que «hemos consumido tanto carbón fósil en diez años como el hombre ha quemado en todos los años transcurridos. El desarrollo ha sido, por así decirlo, explosivo, y corremos hacia una catástrofe. Este progreso explosivo es el sello distintivo del industrialismo”. El Antropoceno nos obliga a mirar a la escala del tiempo geológico y, en efecto, tal proceso, que en dos o tres siglos consume los miles de millones de toneladas de hidrocarburos formados en el subsuelo a lo largo de varios cientos de millones de años, para producir energía y calor, es poco menos que explosivo.

Toda la materia, y no sólo el carbón o el petróleo, es una reserva de energía que puede convertirse; el proceso actual se basa en esta conversión.

Jean Vioulac

Nuestra época es la del dominio total de la razón, y este dominio es la atomización: la historia de la ciencia es una tragedia, cuyo desenlace (en griego, katastrophe) es una explosión. Se necesitaron menos de 20 años para pasar de la física fundamental (V Congreso de Solvay, 1927) a la bomba atómica (Hiroshima y Nagasaki, 1945). Cuando, el 31 de enero de 1950, el presidente estadounidense Harry Truman ordenó la producción de la bomba de hidrógeno, Einstein reaccionó con un discurso televisado en el que señalaba que «la aniquilación de toda la vida en la Tierra ha entrado en el reino de la posibilidad técnica» y que «la aniquilación general se avecina cada vez con más claridad», tras lo cual el New York Post publicó el siguiente titular: «¡Deporten al impostor rojo Einstein!». Se trataba de una reacción inevitable, ya que denigrar al mensajero, aunque ello significara imputarle marxismo, era la forma más fácil de ignorar el mensaje. En otra conferencia de 1950, Einstein observó que «un destino verdaderamente trágico ha caído sobre el científico», que se había «degradado hasta el punto de mejorar, cuando se le ordenó hacerlo, los instrumentos de la destrucción general de la humanidad». Pero la reacción más significativa es la de Oppenheimer, quien más que ningún otro, y utilizando el título de su biografía por Jai Bird y Martin Sherwin, encarnó «el triunfo y la tragedia» de la ciencia contemporánea, cuando se dio cuenta ya el 16 de julio de 1945, citando el Bhagavadgītā, de que la ciencia se había «convertido en la Muerte, la destructora de mundos».

El crepúsculo (de Occidente)

El advenimiento de la racionalidad científica en la antigua Grecia supuso la superación del empirismo, que en Egipto, Mesopotamia o Persia acumulaba casos particulares, en favor de un idealismo que determina formas ideales, universales y abstractas, paradigmáticamente las de la geometría: pero la forma resulta de la eliminación de todo contenido, lo universal resulta de la eliminación de toda particularidad y la abstracción resulta de la eliminación de lo concreto. La razón conquista la idealidad negando la realidad; conquista la objetividad negando la subjetividad, es decir, rechazando el cuerpo y su relación intuitiva y sensible con su entorno terrenal: la ciencia es desde el principio y por esencia la negación del entorno, que es siempre relativo a los sujetos concretos, en favor del universo, que es objetivo y abstracto, cuya validez no es relativa a nada y, por tanto, absoluta. La razón accede así al punto de vista de lo universal y se encuentra en condiciones de formular verdades que se aplican a todos y en todo momento: esto es lo que caracteriza al conocimiento científico.

La ciencia es desde el principio y por esencia la negación del entorno, que es siempre relativo a los sujetos concretos, en favor del universo, que es objetivo y abstracto, cuya validez no es relativa a nada y, por tanto, absoluta.

Jean Vioulac

Este punto de vista, que parte de la negación de la perspectiva que todo ser vivo tiene sobre su entorno y se define como antagónico a esta perspectiva, no es otro que el de la muerte. Los trágicos griegos llamaban al hombre «el mortal», los filósofos «el animal dotado de razón», pero sólo lo es en la medida en que es eso: es el ser vivo cuya vida va acompañada de la muerte, cuyo ser mismo está así penetrado por la nada, y se define por un poder de negación que es la raíz de la abstracción, la formalización, la universalización y la absolutización. El lenguaje mismo es una obra de muerte: la palabra «flor» nunca designa otra cosa que «la ausencia de todo ramo» (Mallarmé), la palabra es el producto del asesinato de las cosas y no es más que su fantasma; toda lengua es lengua muerta, y por eso son tan importantes los escritores, cuyo oficio es precisamente insuflarle vida; Céline lo dijo mejor que nadie: «La lengua llamada pura, muy francesa, refinada, siempre está muerta, muerta desde el principio, cadáver, dead as a door nail. Todo el mundo lo siente, pero nadie lo dice, nadie se atreve a decirlo. La lengua es como todo, muere siempre, tiene que morir. Hay que aceptarlo, la lengua de las novelas de siempre está muerta, la sintaxis muerta, todo muerto. Las mías también morirán, pronto sin duda, pero habrán tenido la pequeña superioridad sobre tantas otras, habrán vivido un año, un mes, un día».

El advenimiento de la racionalidad en la Grecia antigua está indisolublemente ligado a una lengua, el griego, y a su poder de abstracción, en particular el uso del neutro, que permite transformar verbos y adjetivos en conceptos, del que la obra de Platón es la explicitación sistemática. Todo el pensamiento de Platón está empeñado en oponerse a la tesis de Protágoras de que «el hombre es la medida de todas las cosas», a la que contrapone que «Dios es la medida de todas las cosas»: este Dios no es otro que Hades, el dios de la muerte, «un sabio perfecto, un gran benefactor». Platón repite constantemente que el filósofo sólo alcanzará la sabiduría a la que aspira después de la muerte, y le da como regla de vida «tender hacia un estado bastante próximo a la muerte»; concibe la vida como una enfermedad de la que la muerte es la cura, y define la filosofía como un deseo de muerte. Cuando se trata de precisar el estatuto de las «ideas» a las que cada uno tiene acceso mediante la «purificación» de todo lo que procede del cuerpo, es entonces para hacer de ellas la reminiscencia de un «tiempo anterior» que identifica con el reino de los muertos ya que, dice, «los vivos proceden de los muertos». La reminiscencia es revenance, y Platón descubre el estatuto fantasmal de las idealidades: somos fundamentalmente herederos, heredamos las ideas que pensamos, que permanecen en nosotros a pesar de la muerte de su creador, y están por tanto en nosotros como fantasmas. Toda sociedad está formada por más muertos que vivos, y sólo pensamos en la medida en que nos dejamos perseguir y poseer por el espíritu de los muertos, un espíritu que nunca es más que un espectro.

Somos fundamentalmente herederos, heredamos las ideas que pensamos, que permanecen en nosotros a pesar de la muerte de su creador, y están por tanto en nosotros como fantasmas.

Jean Vioulac

La configuración griega de la racionalidad sistematiza así la aproximación a todas las cosas sub specie mortis, desde el punto de vista de la muerte, y esto es lo que define a Occidente: del latín occidens, ‘ocaso’, ‘final del día’, ‘crepúsculo’. Occidente es el crepúsculo en el que se revela la verdad de todo, y ésta es la tragedia del conocimiento, que sostiene que la verdad objetiva sólo puede conquistarse a través de la muerte, que es efectivamente universal, cuando la vida, que es siempre subjetiva y singular, produce y requiere la ilusión: «La verdad es una agonía que nunca termina. La verdad de este mundo es la muerte. Hay que elegir, morir o mentir», decía Céline en el Voyage. Por eso es importante no confundir Europa y Occidente: Europa es una región geográfica determinada, Occidente es el crepúsculo de Europa, no una región geográfica, sino una dimensión espiritual, es decir, una dimensión espectral, que fundamenta su universalidad y la hace independiente de cualquier lugar concreto: el poder de Occidente en el siglo XX no lo ejercía Europa, que se autodestruyó en la guerra de 1914-1945, sino Estados Unidos, cuya implantación en Norteamérica significó la muerte de 18 millones de indígenas y la deportación y esclavización de 500 mil africanos. Nuestra época es el triunfo absoluto de Occidente, que, en un momento en que China está a punto de convertirse en la primera potencia científica del mundo, es efectivamente universal. A pesar del eslavismo pseudodostoievskiano que le sirve de ideología, Vladimir Putin no es en absoluto una alternativa a Occidente; lo único que hace es desatar el poder destructivo del atomismo y el numerismo: nos gustaría aconsejarle que (re)leyera El idiota, tal vez se daría cuenta de que no es más que un hombre poseído.

Occidente se ha definido a sí mismo por un principio de muerte, y no simplemente a través de especulaciones metafísicas, sino a través de instituciones que lo han aplicado realmente: las religiones monoteístas medievales —incluido el Islam, que, conviene recordarlo en el caos ideológico contemporáneo, es parte integrante de Occidente— eran neoplatonismos, e impusieron a pueblos enteros la metafísica del Uno y, por tanto, la «renuncia a la carne» (Peter Brown), el ascetismo, la mortificación, la claustración, la represión del deseo, el autosacrificio, el odio al mundo y a las mujeres; vieron su ideal de sumisión en la inercia del cadáver (perinde ac cadaver) y sistematizaron el concepto de la vida como mera antesala de la muerte.

Europa es una región geográfica determinada, Occidente es el crepúsculo de Europa, no una región geográfica, sino una dimensión espiritual, es decir, una dimensión espectral.

Jean Vioulac

Es cierto que la modernidad ha intentado, con éxito desigual, acabar con este imperio de lo universal (en griego katholikón, que dio lugar a «católico»), pero sólo ha sido para proponer una nueva elaboración del mismo: Galileo fundó la ciencia moderna rechazando el empirismo aristotélico en favor del idealismo platónico, es decir, rechazando la visión del sujeto sobre su entorno —que no puede ir más allá del geocentrismo— en favor de la visión matemática del universo, que sí proporciona la verdad objetiva, pero al precio de sacrificar al sujeto. La modernidad rompe con la sumisión al Uno (Dios) sólo para desencadenar el poder de la unidad (lo digital), un poder que es el poder de la atomización, es decir, de la destrucción. En un texto de 1971 titulado La Thanatocratie, Michel Serres destacaba el peligro inherente a la ciencia y la tecnología contemporáneas, y se preguntaba: «¿De dónde viene nuestra carrera hacia el suicidio calculado, qué es lo que hace de nuestra razón una razón de muerte?»; a continuación esbozaba una genealogía, remontándose hasta Platón, y concluía: «Todo está en su sitio desde entonces, desde el milagro griego, esa inmensa catástrofe histórica en la que el lógos transgrede hacia la destrucción y el homicidio. La razón es genocida desde su origen. La ciencia, la verdadera ciencia, habita en silencio el instinto de destrucción y aniquilación». El Antropoceno es, más precisamente, Logoceno, y el Logoceno es Tanatoceno.

La pulsión de muerte

De ahí la tarea de desvelar la relación primordial del hombre con la muerte, y revelar así un secreto inconfesable, un deseo inconsciente enterrado en los estratos más arcaicos que Freud concibió en 1924 como «pulsión de muerte». Freud fue contemporáneo de la Guerra Mundial, del fascismo y del totalitarismo, por lo que pensó en el hombre en términos de lo que revela nuestra época; su pensamiento se inscribe también en la revolución filosófica que repatría el fundamento, no situándolo ya en un más allá eterno, sino en un más allá temporal, el abismo del psiquismo humano en el que se sedimenta un pasado reprimido, y es así desde una metapsicología, y ya no una metafísica, como pensó los logros de la ciencia contemporánea.

Debemos asumir que hay una tendencia en la vida a volver a lo que la precede, es decir, al estado inorgánico, a lo inanimado.

Jean Vioulac

La biología demuestra que la vida aparece con el organismo, y la naturaleza misma del organismo es a la vez el intercambio constante con un entorno y la autorregulación: así, está expuesto a las perturbaciones provocadas por este entorno, pero siempre tiende a recuperar su equilibrio interno; se caracteriza, pues, por una tendencia constante a volver a su estado anterior. Si extendemos la validez de este principio a la vida como tal, y puesto que la vida aparece en la tierra a partir de la materia, debemos suponer que existe en la vida una tendencia a volver a lo que la precede, es decir, al estado inorgánico, a lo inanimado. La noción freudiana de «pulsión de muerte» fue a menudo mal entendida porque se confundía con la tendencia suicida, pero la pulsión de muerte no es incompatible con el mantenimiento de la vida, ya que es un intento de dar a la vida un modo de ser que la acerque a lo mineral: es una aspiración a salir del «dominio de la lucha» (Houellebecq), un repliegue y una anestesia, una rendición del deseo, un intento de reducir las actividades vitales al mínimo y alcanzar así la impasibilidad de la materia.

La tendencia suicida es patológica y excepcional, la pulsión de muerte es la norma y la regla, se manifiesta en todo lo que permite a la vida renunciar a la espontaneidad y descargarse de actividad en favor del hábito, de la rutina, del conformismo, del ritual, es evidente en todas las religiones de renuncia, ascetismo y abstinencia, y está en la raíz de la ética filosófica de Platón, que recomendaba expresamente «tender hacia un estado bastante próximo a la muerte»; la propia lengua, siempre ante todo una lengua muerta, es la que nos permite no pensar repitiendo mecánicamente lugares comunes, estereotipos y expresiones prefabricadas. Si el destino de Jean-Claude Romand no es una simple noticia, es porque, como señala Emmanuel Carrère en El adversario, «él, la muerte hecha hombre», no era más que esta pulsión, y, «solo, se convirtió en una máquina de conducir, de andar, de leer, sin pensar ni sentir realmente, un doctor Romand residual y anestesiado», que se mostró incapaz de suicidarse precisamente porque no quedaba nada vivo en él que pudiera matarse. La pulsión de muerte es el deseo de lo orgánico de volver a lo mecánico; se expresa en la tendencia a automatizar el comportamiento, no en el suicidio, sino en la automatización y la actividad de las máquinas: y la automatización y la actividad de las máquinas son precisamente lo que caracteriza al sistema de producción industrial.

La tendencia suicida es patológica y excepcional; la pulsión de muerte es la norma y la regla.

Jean Vioulac

La maquinaria

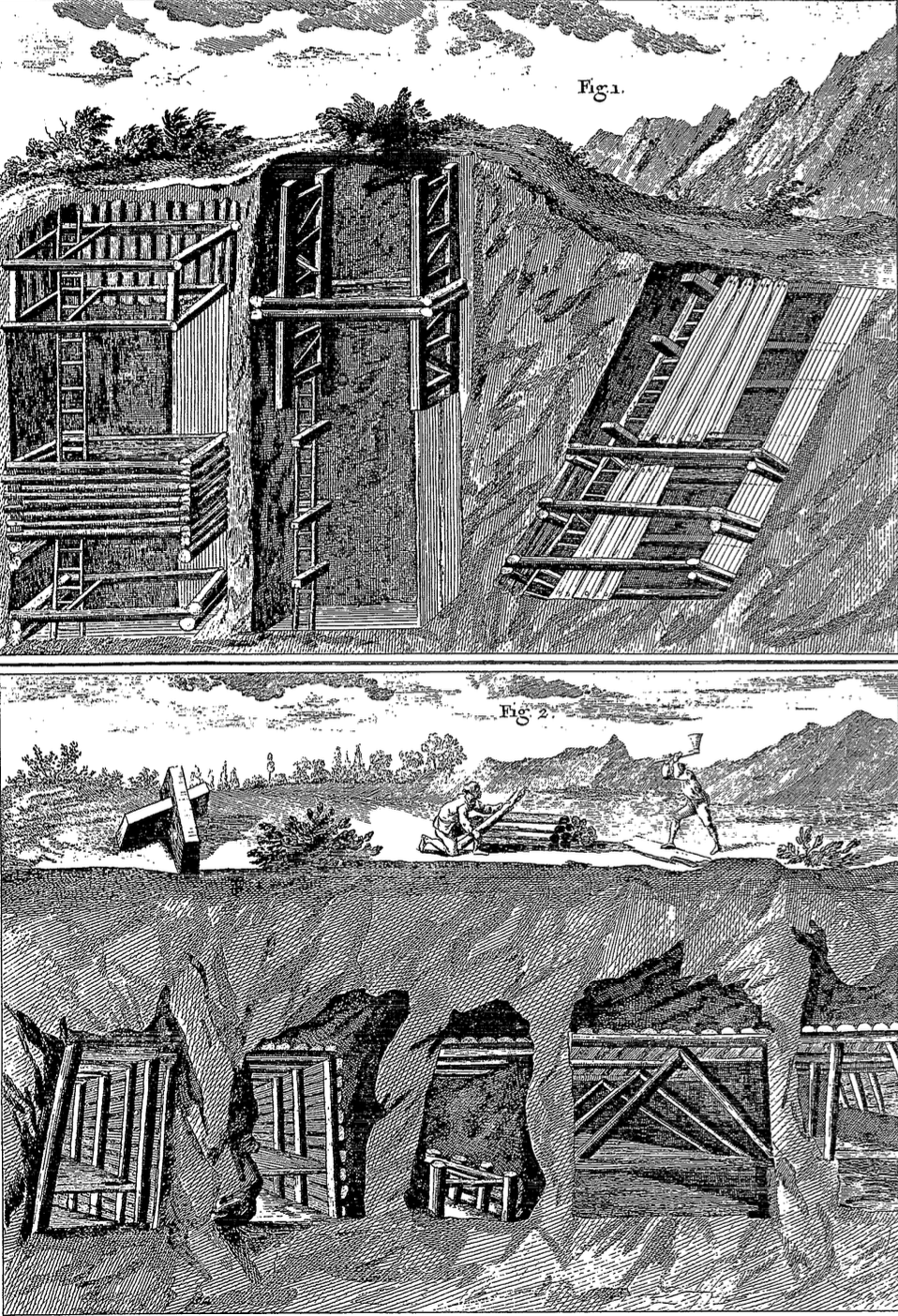

El problema del impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente pone en juego la cuestión de la técnica, porque desde los primeros guijarros tallados del Homo habilis, el hombre siempre se ha definido por el uso de instrumentos, que son los medios por los que actúa sobre la materia natural y así la transforma: la tecnología es uno de los principios de la hominización, y toda mutación técnica tiene efectos antropológicos. La Revolución Industrial fue una revolución tecnológica, que transformó el instrumento de herramienta en máquina: una herramienta es un instrumento que el hombre maneja para actuar sobre el mundo y aumentar así su control sobre él; la máquina despoja al hombre de sus instrumentos, que ahora son manejados por un sistema automatizado; el hombre ya no es dueño de su propio gesto, como lo era el artesano; está subordinado a un proceso que le impone sus procedimientos y su ritmo, como lo está un obrero en una cadena de montaje. El maquinismo no aumenta las competencias técnicas del hombre, al contrario; en Las partículas elementales, Michel Houellebecq hacía decir a uno de sus personajes: «Situado fuera del complejo económico-industrial, ni siquiera sería capaz de asegurar mi propia supervivencia: no sabría alimentarme, vestirme, protegerme de la intemperie; mis conocimientos técnicos personales son muy inferiores a los del hombre de Neandertal». De este modo ponía de relieve que el paso de las herramientas a las máquinas no es un «progreso» de la técnica, sino su alienación sistemática, que desposee al hombre de todo su saber hacer y lo transfiere a un dispositivo al que está totalmente y cada vez más sometido.

Que semejante transferencia de soberanía, semejante delegación de competencias, pueda instituir un nuevo poder de dominación, Hobbes lo puso de relieve en su concepción de la forma específicamente moderna del Estado, es decir, del aparato del Estado, que denominó «Leviatán» para subrayar la monstruosidad de una entidad nacida de la alienación de los hombres, y en ese sentido inhumana: la historia de la técnica moderna no es otra cosa que la transferencia de soberanía y delegación de poderes que instituye, no el Estado, sino lo que Marx llamó «Maquinaria», a la que define como un «monstruo mecánico» con «fuerza demoníaca» por estar totalmente emancipada de los límites del cuerpo humano, y que requiere precisamente de los poderes desproporcionados ocultos en los subsuelos geológicos.

La técnica es uno de los principios de la hominización, y toda mutación técnica tiene efectos antropológicos.

Jean Vioulac

Marx hablaba de la «maquinaria del Estado» para designar el poder alienado de la sociedad que se vuelve contra ella para dominarla. Sin embargo, no era más que un prototipo rudimentario, que sigue necesitando un hombre —el jefe de Estado— para encarnar su ipseidad, su yo (en griego autos): el maquinismo se define por la automatización, donde un sistema de objetos conquista su ipseidad a través de su propio automatismo. En la Maquinaria, «es el autómata mismo el que es el sujeto, mientras que los trabajadores, órganos conscientes, son sólo adjuntos de sus órganos inconscientes», escribía Marx en 1867: la automatización es la alienación de la subjetividad, dando estatuto de sujeto a los objetos y desposeyendo a los seres humanos, que se convierten en piezas intercambiables y sustituibles, pronto reemplazables. Marx es fundamentalmente el pensador de la «inversión de sujeto y objeto», de la «subjetivización de las cosas y la mercantilización de las personas» característica de la Revolución Industrial, y así es como podemos definir la máquina: un sistema de objetos dotados de los atributos del sujeto.

El advenimiento del Estado fue el advenimiento de un nuevo sujeto, dominador de los hombres así redefinidos por su sometimiento, y cuyo poder de causar daño, en las guerras y los totalitarismos, resultó considerable; Hobbes habló de «hombre artificial» dotado de un «alma artificial» para designar este nuevo poder. La Maquinaria es igualmente el advenimiento de un nuevo sujeto artificial que, con la interconexión y la puesta en red, se ha expandido a las dimensiones del planeta, y es ese sujeto el que está en condiciones de impactar en el ecosistema terrestre: no sólo porque su poder es inconmensurablemente superior al de los humanos de carne y hueso, sino también porque es el único capaz de poner en práctica «la acción de la conciencia de la mente colectiva de la humanidad sobre los procesos geoquímicos» que, según Vernadski, caracteriza «la era de la Razón», al estar dotado él mismo de un «alma artificial».

La originalidad de la máquina estriba, en efecto, en que se basa en conocimientos científicos: desde sus orígenes en el Paleolítico, la tecnología se ha desarrollado sin conexión alguna con ninguna ciencia, y desde sus orígenes en Grecia, la ciencia se ha desarrollado sin tener nunca ninguna aplicación técnica; la conexión entre ciencia y tecnología data del siglo XVII en Europa. Así pues, la máquina es el conocimiento científico objetivado, cosificado y mercantilizado, y su función es poner en práctica los conocimientos científicos, como la mineralogía, la química, el electromagnetismo y la física atómica. La herramienta es lo que permite a un sujeto realizar una idea que tiene «en su cabeza», así es como Marx caracteriza el trabajo humano en relación con la actividad animal, y la máquina produce conocimiento objetivo, universal y abstracto, cuya elaboración es ahora tarea de un mecanismo de investigación basado en la división del trabajo y la especialización de las tareas, conocimiento que es a su vez un producto de la Maquinaria.

La máquina produce conocimiento objetivo, universal y abstracto, cuya elaboración es ahora tarea de un mecanismo de investigación basado en la división del trabajo y la especialización de las tareas, conocimiento que es a su vez un producto de la Maquinaria.

Jean Vioulac

La máquina incluye así en sí misma un saber que le es propio, y este saber es el principio de su actividad, es lo que la anima, es su alma (del latín anima, lo que anima un cuerpo): «La máquina, que posee habilidad y fuerza en lugar del obrero, es ella misma el virtuoso que, a causa de las leyes mecánicas cuya acción se ejerce en ella, posee un alma propia», escribió Marx, que ya en 1858 observaba que en la maquinaria industrial de producción, el obrero está «al servicio de una voluntad y una inteligencia ajenas, dirigido por esta inteligencia —que tiene su unidad animadora fuera de él— del mismo modo que en su unidad material aparece subordinado a la unidad objetiva de la maquinaria, que, como monstruo animado, objetiva el pensamiento científico» y concluía que «el saber social universal, el conocimiento, se ha convertido en una fuerza productiva inmediata y, en consecuencia, las condiciones del proceso vital de la sociedad han pasado ellas mismas bajo el control del intelecto general«. Este «intelecto general», esta «inteligencia ajena» en la que Marx veía el «alma» del monstruo máquina, es lo que hoy se llama «inteligencia artificial».

La mente informática

La cuestión de la «inteligencia artificial» no puede reducirse a un análisis de las capacidades de tal o cual computadora, ni a una comparación con el funcionamiento del cerebro humano: la inteligencia, el pensamiento, la mente… es siempre un fenómeno histórico y social; la inteligencia es siempre ante todo una mente común, que puede adoptar formas muy diversas, como puso de relieve la antropología en el siglo XX al mostrar la profundidad y la complejidad del «pensamiento salvaje» (Lévi-Strauss).

El pensamiento hegemónico es hoy la racionalidad científica, que sale de la matematización del conocimiento que se dio en Europa en el siglo XVII; su modelo era el sistema axiomático-deductivo de la geometría euclidiana, que deduce sus proposiciones necesariamente de axiomas, garantizando así el rigor del razonamiento al eliminar todo rastro de subjetividad para alcanzar una objetividad pura en la que las verdades se deducen unas de otras: automáticamente, en otras palabras. La eliminación de todo elemento subjetivo es posible gracias al álgebra, que reduce todos los datos a cantidades numéricas procesables mediante cálculo. A finales del siglo XVII, Leibniz sistematizó la automatización del razonamiento, la identificación del pensamiento con el cálculo, la completa digitalización de la racionalidad y la completa atomización de una realidad definida por unidades numéricas (los «átomos metafísicos» que él llamó «mónadas»); universalizó el modelo de máquina para pensar el universo, cuyo devenir es la ejecución de un programa calculado por Dios, es decir, el Uno. La obra de Leibniz es «el final del período de incubación del principio de razón» (Heidegger); explicita y despliega todas sus potencialidades, poniendo de relieve la lógica de la automatización, la digitalización, la programación, la atomización y la maquinización. En palabras de Leibniz, la razón es un principio en forma de «mente computadora» (mens ordinatrix): incluso antes de que se fabricaran las primeras máquinas, el pensamiento estaba totalmente automatizado y era en sí mismo una vasta máquina lógica.

Este «intelecto general», esta «inteligencia ajena» en la que Marx veía el «alma» del monstruo máquina, es lo que hoy se llama «inteligencia artificial».

Jean Vioulac

Ya en 1679, Leibniz ideó un «cálculo binario» que podía reducir cualquier número dado a una serie de ceros y unos: este cálculo binario está en el corazón de la informática, cuyos principales fundadores (Gödel, Turing, von Neumann, etc.) afirmaron inspirarse en Leibniz. La informática fue posible gracias a la numeración de Gödel, que permitió universalizar la reducción numérica, y a la máquina de Turing, que consistió en objetivar los «estados mentales» de la computadora humana y confiarlos a un dispositivo mecánico. La teoría de la información se basa en el reconocimiento de que ésta es independiente tanto de la materia como de la energía: la digitalización de la información le ha permitido existir independientemente de los soportes físicos en los que puede implementarse (la diferencia entre software y hardware), y ha dado lugar a la proliferación de entidades ideales y formales, cuasi inmateriales (cuya única materialidad es la del flujo de electrones que transfieren los datos digitales, pero la materialidad de los electrones es en sí misma problemática), que son capaces de accionar sistemas materiales, a los que animan y sobreviven a su destrucción; en este sentido, son como su alma. El advenimiento de la informática en la década de 1940 fue el momento en que la racionalidad automatizada y maquinal concebida por Leibniz adquirió poder ejecutivo, cuando las idealidades formales fueron capaces de ordenar sistemas materiales: es el momento en que el logos se convierte en software, lo que Norbert Wiener, que también se declaraba leibniziano, reconoció al rebautizarlo como «cibernética» (del griego kubernetike, «técnica de pilotaje», «arte de gobernar») porque comprendió inmediatamente sus consecuencias políticas y sociales.

La historia de la informática desde entonces es la de la digitalización de todo y el crecimiento exponencial de la cantidad de entidades formales e ideales (el universo digital equivale hoy a la capacidad de almacenamiento de más de 60 mil millones de discos SSD de 1 TB), que están definitivamente fuera del alcance del intelecto humano (la secuencia de Google tiene más de 2 mil millones de líneas de código), y que sólo pueden ser procesadas por la propia máquina, cuya potencia de cálculo crece a su vez exponencialmente (sólo la computadora Frontier de Hewlett-Packard es capaz de realizar más de mil millones de millones de operaciones por segundo). Pero también se trata del dominio tentacular de este universo digital sobre personas reales, de carne y hueso: hoy hay más de 5 160 millones de usuarios de internet que están conectados una media de 6 horas y 37 minutos al día, incluidas 2 horas y 30 minutos en las redes sociales; 5 440 millones de personas tienen un teléfono móvil al que dedican 4 horas y 48 minutos al día. La escritura alfabética en la antigua Grecia propició el advenimiento de una «razón gráfica» (Jack Goody) que contribuyó poderosamente a estructurar la racionalidad; los lenguajes informáticos han instaurado el reinado de una razón digital cuyos efectos son igual de considerables. En este sentido, la informática es un «hecho social total» (Mauss), que ha reconfigurado profundamente la política, la justicia, la medicina, la educación, las relaciones sociales y familiares, nuestra relación con el tiempo y el espacio, y el pensamiento en todas partes y siempre sometido al imperativo de calcularlo todo. La función cibernética de la informática se manifiesta hoy en la «regulación algorítmica», que consiste en delegar en el software (razón digital) las funciones de la administración (razón gráfica): así, el código tiende a sustituir al derecho, y la maquinaria del Estado —cuya ineficacia, que le reprochan sus críticos neoliberales, era su mayor virtud— es sustituida por la maquinaria informática, cuya eficacia es el mayor peligro.

Hoy hay más de 5 160 millones de usuarios de internet que están conectados una media de 6 horas y 37 minutos al día, incluidas 2 horas y 30 minutos en las redes sociales; 5 440 millones de personas tienen un teléfono móvil al que dedican 4 horas y 48 minutos al día.

Jean Vioulac

Por tanto, la «inteligencia artificial» no es sólo una herramienta que los informáticos tienen en sus manos; define el régimen ontológico de una era fundada en la razón digital automatizada, en la que se cumple la racionalidad que Leibniz concibió como mens ordinatrix, «mente computadora», y Platón como nous kubernetikos, «inteligencia gobernante», o «intelecto cibernético»; es el advenimiento del «alma artificial» de un nuevo Leviatán, una masa colosal de datos digitalizados autorregulados por un poder informático desmesurado, y que conquista capacidades cada vez nuevas y poderes cada vez mayores.

El espíritu de la autodestrucción y de la nada

En su libro homónimo de 1929, Vladimir Vernadsky fue el primero en utilizar el término «biósfera» para describir la capa del sistema terrestre definida por los organismos vivos, pero también propuso el concepto de «noósfera» (del griego noos, inteligencia) para subrayar que al hombre se le había unido todo un universo intelectual y espiritual, que a su vez repercutía en el sistema terrestre; ya en 1924 había visto que el hombre se había convertido en una nueva fuerza geológica, no como ser vivo, sino como ser inteligente: en 1943, concluyó que «la noósfera es un nuevo fenómeno geológico en nuestro planeta. En ella, por primera vez, el hombre se convierte en una fuerza geológica a gran escala». Esto dilucida la esencia idéntica de los dos fenómenos descritos por Emmanuel Carrère: la catástrofe climática es el desencadenamiento del poder atomizador de la razón digital, en lo que nuestra época es el Logoceno, pero el logos sólo puede convertirse en el poder dominante porque se ha convertido en el software de una maquinaria planetaria y, por tanto, se ha vuelto autónomo y automatizado, y ha conquistado así su ipseidad (autos); la noósfera, que desde entonces se ha convertido en la verdadera infraestructura del sistema informático planetario, es por tanto el poder que se desencadena contra la biosfera.

Calcular, memorizar, analizar, observar, vigilar, decidir, prever, planificar, imaginar, escribir, hablar… todo lo que antes era prerrogativa de los sujetos se transfiere a los objetos.

Jean Vioulac

Este poder es inseparable de la alienación de los seres humanos, que renuncian cada vez más a sus funciones intelectuales y las delegan en sistemas automatizados: calcular, memorizar, analizar, observar, vigilar, decidir, prever, planificar, imaginar, escribir, hablar… todo lo que antes era prerrogativa de los sujetos se transfiere a los objetos. La «inteligencia artificial» no se encuentra en el disco duro de un ordenador, sino en la sociedad globalizada, y en una humanidad redefinida por el imperio cibernético de la razón digital, cada vez más conectada e integrada en la Maquinaria, y sometida a un «progreso» visto como providencia. ChatGPT es la innovación técnica de más rápida difusión de todos los tiempos, con la marca del millón de usuarios superada en cinco días y 100 millones de usuarios en dos meses, lo que pone de manifiesto la profundidad y la fuerza del deseo que satisface la máquina: no pensar, no actuar, obedecer en todo. Este deseo es la pulsión de muerte.

Es la revelación antropológica que Dostoievski formula en Memorias del subsuelo: «Nos pesa ser hombres, hombres con cuerpo real, cuerpo propio, con sangre; nos avergonzamos de eso, buscamos ser hombres abstractos universales. Todos somos nacimos muertos, y lo hemos sido durante mucho tiempo; los padres que nos engendraron están muertos ellos mismos, y cada vez nos gusta más. Le estamos tomando gusto. Pronto inventaremos una forma de nacer a partir de una idea». 2 Los animales se definen por herencia, los humanos por el legado, y en este sentido nacen en un mundo de fantasmas, siempre acechados por los muertos: el espíritu es espectral, el poder dominante de la Historia, concluye Dostoievski en la parábola del Gran Inquisidor en Los hermanos Karamazov, es «el Espíritu de la autodestrucción y de la nada», «ese Espíritu de la muerte y de la ruina» que «ha demostrado ser el Espíritu eterno y absoluto». Este poder espectral domina hoy en día a través de la digitalización y la virtualización, y la «inteligencia artificial» es en sí misma una inteligencia muerta; sus capacidades creativas son nulas, sólo puede digitalizar un patrimonio y codificarlo en un software, y así dar a las almas de los viejos maestros el poder de perseguir indefinidamente a la máquina, como Rembrandt, cuyo espectro digital pintó un nuevo cuadro en 2016; será posible producir a voluntad pseudonovelas de ciber-Balzac o ciber-Zola, o incluso ciber-Carrère. El poder de la Maquinaria es el poder de la muerte, por eso es la destrucción de los vivos.

El poder espectral domina hoy en día a través de la digitalización y la virtualización, y la «inteligencia artificial» es en sí misma una inteligencia muerta.

Jean Vioulac

Capitalismo y destrucción

El poder y la autonomía conquistados por lo digital, por la abstracción, por el espectro de la mente, siguen siendo difíciles de concebir: el intento de pensar el acontecimiento en curso requiere una radicalización de la investigación arqueológica para descubrir la esencia original de la abstracción que define la razón desde los griegos.

En el pensamiento de Platón, la abstracción y la universalidad de la idea se derivan de la eliminación de todas las características concretas y particulares de las cosas, lo que permite, por ejemplo, tomar una multiplicidad de cosas bellas y circunscribir la idea de belleza, que es su «forma» o «esencia» (griego eidos). Este proceso de reducción tiene lugar a través del diálogo, un intercambio entre interlocutores que tenía lugar, a instancias de Sócrates, en el ágora. El ágora era originariamente el mercado, donde tenía lugar otro tipo de intercambio, en el que se produce una reducción similar: el intercambio comercial implica que las cualidades particulares y concretas de los bienes intercambiados se ponen entre paréntesis, para reducirlas a una cantidad universal y abstracta de la que sólo son una fracción determinada, haciéndolas conmensurables. Esta cantidad universal y abstracta, puramente formal e ideal, es el valor, que es la riqueza abstracta, la idea de riqueza, la esencia universal de la riqueza real, y que además, en la medición, se expresa en forma numérica (el precio).

El dinero ya instituía una razón numérica de la que el pitagorismo era la expresión sistemática.

Jean Vioulac

La antigua Grecia fue la época del advenimiento de la moneda acuñada, y el dinero impuso el uso de tal patrón de medida y generalizó así la definición de las cosas por una cantidad numérica: definir las cosas por el número y basarlas en el Uno es lo que hizo Pitágoras en teoría, y lo que hicieron los griegos en la práctica; la escritura alfabética instauró una razón gráfica, el dinero ya instituía una razón numérica de la que el pitagorismo era la expresión sistemática. Así pues, el universal abstracto no es sólo una idea en la cabeza de un filósofo; es un poder real, efectivo en términos económicos, sociales y políticos: en el dinero, este universal abstracto se convierte en un objeto, en el que se cristaliza y se acumula, y a través del cual la forma ideal del valor adquiere una existencia autónoma en relación con la materia concreta de la que es la forma.

El valor es formal, pero tiene su propio contenido, el residuo de la reducción de las mercancías intercambiadas a su mínimo común denominador. Este denominador común es que son productos del trabajo: el contenido del valor es el trabajo, en sí mismo universal y abstracto, la esencia del trabajo. Pero esta esencia del trabajo (originalmente subjetiva) se deriva de la reducción de sus productos (objetivos) a su esencia formal: el trabajo es el acto presente por el que el sujeto pone en acción su fuerza vital; el producto es un objeto, el resultado inerte de esta actividad; el valor es trabajo pasado, trabajo muerto, momificado por así decirlo. Al cosificar el valor, el dinero permite la supervivencia de este trabajo muerto. Las protomonedas más arcaicas estaban ligadas a ritos funerarios y tenían la función de permitir a los vivos apropiarse de la sustancia de los muertos, y el dinero sigue permitiendo materializar una herencia, asegurar la supervivencia del trabajo de un hombre después de su muerte, permite hacer fructificar el trabajo muerto: el dinero, como decía Hegel, es «la vida misma en movimiento de lo que está muerto».

El valor es trabajo pasado, trabajo muerto, momificado por así decirlo. Al cosificar el valor, el dinero permite la supervivencia de este trabajo muerto.

Jean Vioulac

La Revolución Industrial se basó en una revolución económica que invirtió el estatus del dinero: el dinero era un medio de intercambio, pero ahora se convierte en el fin de la producción; el objetivo de toda actividad es ganar dinero, es decir, aumentar la cantidad de valor. Esto es lo que llamamos «crecimiento», que es ilimitado y continuo, ya que la cantidad de valor producida se reinvierte a su vez para aumentarla aún más: así, el valor no es sólo el fin del proceso, sino también su principio. Esta economía es el capitalismo, que sólo Marx —porque era el heredero de Hegel— fue capaz de pensar: todo el trabajo de Marx consistió en mostrar que hay Capital «cuando el valor es el sujeto» del proceso, cuando «se hace autónomo» y se toma a sí mismo como meta; el Capital, como él lo define, es «la autovalorización del valor», y por eso requiere automatización: el Capital es un «sujeto autómata», es el software de la Maquinaria, de la que los propios capitalistas no son más que «funcionarios» y «esclavos». El Mercado, como reconoció expresamente su apóstol Hayek, es una maquinaria cibernética autorregulada, que universaliza la razón digital imponiendo el cálculo de todo a todos, en todas partes, todo el tiempo, y produciendo en masa individuos incapaces de pensar de otro modo que en términos de costo/beneficio.

La referencia a Marx es esencial, porque el capitalismo es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los economistas: un sistema que requiere una infraestructura técnica extendida ahora a las dimensiones del planeta, que moviliza masivamente a todos los pueblos y reconfigura todas las sociedades, cuya necesidad de recursos naturales ha conducido a una crisis ecológica de proporciones geológicas, y que aplica sistemáticamente una racionalidad cuya emergencia y desarrollo han ocupado los 25 siglos de la historia occidental, un sistema así no puede abordarse a partir de las irrisorias cuestiones del «poder adquisitivo», el «espíritu empresarial» o la «libertad de comercio». Hay que recordar la diferencia entre el pensamiento de Karl Marx y lo que en el siglo XX pasó a llamarse «marxismo», que fue una contrarrevolución teórica que se retractó metódicamente de todos los logros marxistas para redescubrir un monismo (Spinoza), un positivismo (Comte) y un industrialismo (Saint-Simon) precríticos, y convertirse así en una ideología industrial más, reduciendo el problema del Capital al de las desigualdades sociales.

El capitalismo no se define por la sumisión de una clase a otra, sino por la sumisión del trabajo al valor.

Jean Vioulac

El capitalismo no se define por la sumisión de una clase a otra, nada nuevo bajo el sol, sino por la sumisión del trabajo al valor: el trabajo asalariado reduce la multiplicidad de trabajadores concretos a una cantidad de fuerza de trabajo abstracta, desposee a los trabajadores de esta fuerza y la transfiere a la maquinaria global, que la consume para alimentar la turbina de la autovalorización. El capitalismo universaliza y sistematiza la alienación de la subjetividad viva en lo que Marx llama la «objetividad muerta» u «objetividad espectral» del valor. El capitalismo no es la explotación del hombre por el hombre, sino la explotación de la subjetividad viva por la objetividad muerta, que conquista así su pseudo-vida de máquina mediante un parasitismo que se manifiesta hoy en el dominio del dispositivo digital sobre todos y cada uno de nosotros: el dinero era lo que permitía a los vivos apropiarse de la sustancia de los muertos; se ha convertido en lo que permite a la sustancia de los muertos vampirizar a los vivos. Marx —nacido en 1818, el año en que Mary Shelley publicó Frankenstein o el moderno Prometeo— siempre compara el Capital con un vampiro, un hombre lobo, un Moloch y, sobre todo, con un monstruo: «Al incorporar la fuerza de trabajo viva a su objetividad de cosas muertas, el capitalista transforma el valor, es decir, el trabajo pasado, objetivado, muerto, en Capital, es decir, en valor que se valoriza a sí mismo, en este monstruo animado que se pone a ‘trabajar’ como si tuviera el diablo en el cuerpo», escribe en El Capital, donde precisa que «el Capital es trabajo muerto, que sólo cobra vida chupando como un vampiro el trabajo vivo, y que está tanto más vivo cuanto más lo chupa».

El sistema de producción capitalista es así, según la metáfora de Marx, un vasto alambique donde tiene lugar la transubstanciación alquímica de toda la realidad en ese «sublimado idéntico» que es el valor: todos los recursos, humanos y naturales, se movilizan para producir la entidad formal, ideal, abstracta y espectral del valor, cuya irrealidad puede verse hoy en la desmaterialización de las monedas destinadas a convertirse en digitales, y cuyos intercambios se identifican con juegos de escritura informática, y por tanto con flujos de electrones; todos los recursos se consumen así, y por tanto se destruyen, para eliminar este residuo, esta ceniza, esta escoria, es decir, la irrealidad de un Capital ficticio cuya burbuja crece en proporción a su destrucción. Basado enteramente en el dinero, y por tanto en el numerismo, el capitalismo implanta el atomismo, para el que toda materia es valor potencial a convertir en función de un coeficiente de beneficio máximo. La hipotética «transición ecológica» no cambiaría en nada la naturaleza destructiva de un sistema que requiere recursos en cantidades sin precedentes (los volúmenes de arena utilizados para producir cemento son tales que se avecina una escasez mundial) y produce miles de millones de toneladas de residuos cada año, contaminando la tierra, los ríos y los océanos hasta tal punto que en 2050 más de la mitad de la humanidad estará en situación de estrés hídrico, con dificultades para abastecerse de agua potable.

Todos los recursos, humanos y naturales, se movilizan para producir la entidad formal, ideal, abstracta y espectral del valor.

Jean Vioulac

Fin

«Parece», se lamentaba Marx en abril de 1856, «que todas nuestras invenciones y todos nuestros progresos no tienen más que un objetivo: dotar de vida e inteligencia a las fuerzas materiales y reducir la vida humana al rango de fuerza material». Este es el proceso que se ha perseguido constantemente desde entonces, y que ahora se acerca a su umbral crítico: la Maquinaria global está reduciendo a la humanidad al nivel de un recurso natural y fusionándola con poderes geológicos, descargándola con actividades cada vez más automatizadas e integrándola como un engranaje, atormentándola y poseyéndola con todos los espectros del espectáculo; su poder acumulativo se desata en la «guerra insensata y suicida contra la naturaleza» a la que se refirió en mayo de 2023 el secretario general de las Naciones Unidas. En este sentido, nuestra época marca el final del periodo de incubación de la pulsión de muerte, que adopta la forma de lo que Freud concibió como la «pulsión humana de autodestrucción»: y, en efecto, en un momento en que los climatólogos advierten de que se han alcanzado umbrales irreversibles, todo el mundo parece haberse puesto de acuerdo para preparar la próxima guerra mundial, con un gasto en armamento que alcanzará los 2 240 billones de dólares en 2022, cuando todavía no se ha alcanzado el objetivo de la COP15 de dedicar 100 mil millones a la lucha contra el calentamiento global.

Lejos de ser una mera hipótesis freudiana, la pulsión de muerte es la verdad interior de nuestra época. Está definida por la racionalidad científica, y la ciencia por excelencia de la era industrial es la termodinámica, fundada por Sadi Carnot en 1824 y cuyo segundo principio fue formulado por Rudolf Clausius en 1865: el principio de entropía, que hace de la muerte térmica del universo el horizonte de todo, y establece así la pulsión de muerte como principio cosmológico. La formulación del principio de entropía es el momento en que la racionalidad, que había basado la universalidad de su verdad en el punto de vista de la muerte, descubre en la muerte el principio universal de la realidad. Ahora sabemos que el Homo sapiens no es más que una especie entre muchas, y que todas las especies son mortales. También sabemos que varias especies humanas han vivido y desaparecido; el Neandertal, que tenía lenguaje y prácticas artísticas y funerarias, desapareció hace unos 30 mil años en unas condiciones climáticas que no eran en absoluto críticas. Sapiens desaparecerá, y la hipótesis de su desaparición a corto o mediano plazo no es descabellada: la vertiginosa hipótesis prevista por Emmanuel Carrère —»tal caos, nunca ha ocurrido, no es una fase, es el fin»— esta hipótesis no puede ser barrida por meras protestas de optimismo.

En un momento en que los climatólogos advierten de que se han alcanzado umbrales irreversibles, todo el mundo parece haberse puesto de acuerdo para prepararse para la próxima guerra mundial.

Jean Vioulac

Por tanto, lo que urge es la acción concertada, la política: por ello, Emmanuel Carrère subestima lo que está en juego en «el fin de la democracia», es decir, el auge del neofascismo y del integrismo religioso, ya que es precisamente la posibilidad de una acción conjunta, razonada y basada en el conocimiento compartido lo que se pone en tela de juicio en la era de la posverdad y de la guerra de todos contra todos. Pero tiene razón al reconocer que nadie ha dicho que haya una solución: el Antropoceno refuta el optimismo de Marx, que pensaba que «la humanidad sólo se plantea problemas que puede resolver», y la ausencia de solución no significa que no haya problema, del mismo modo que la incurabilidad de una enfermedad no cuestiona la pertinencia de un diagnóstico. Así pues, tal vez debamos reflexionar sobre nuestra propia infancia, la infancia de la humanidad, y sobre lo que era el hombre, «esta especie dolorosa y vil, apenas diferente del mono, que sin embargo llevaba en sí tantas nobles aspiraciones, esta especie torturada, contradictoria, individualista y pendenciera, infinitamente egoísta, capaz a veces de estallidos de violencia inauditos, pero que nunca dejó de creer en el bien y en el amor», a la que Michel Houellebecq dedicó Las partículas elementales.

Notas al pie

- Nicolas Bouzou, «Le catastrophisme d’Emmanuel Carrère ? Exagéré, si ce n’est injustifié», L’Express, 02/01/2024.

- De ahí el cristianismo de Dostoievski. Pero la cuestión de la resurrección, para ampliar la observación de Emmanuel Carrère en El reino, no se plantea después de la muerte, se plantea desde el nacimiento, es el trabajo de toda una vida: se trata de conjurar el poder espectral de la muerte, lo que implica también conjurar el espectro de la religión, para convertirse en un hombre de carne y hueso, acampado en la tierra sólida y redonda; en este sentido, la encarnación es la resurrección.