Oppenheimer inédito: el imposible control internacional del átomo

1948, Estados Unidos seguía siendo el único país del mundo que poseía el secreto de la bomba. En Foreign Affairs, el antiguo director del laboratorio de Los Álamos encargado del Proyecto Manhattan reflexiona sobre las principales razones del fracaso de la cooperación internacional en materia de energía atómica. Setenta y cinco años después, Oppenheimer se ha convertido en un héroe de Hollywood, mientras que la central nuclear de Zaporijjia es objeto desde hace un año del chantaje apocalíptico del Kremlin. ¿Podemos realmente controlar lo que puede destruirnos?

Primer episodio de nuestra primera serie de verano: "Oppenheimer, escritos selectos", que encontrarán esta semana en nuestras páginas.

- Autor

- El Grand Continent •

- Portada

- J. Robert Oppenheimer declara ante la Comisión de Asuntos Militares del Senado en Washington. © AP Foto, Archivo

Estamos en enero de 1948. El «padre de la bomba atómica», Julius Robert Oppenheimer, preside desde hacía un año el Comité Asesor General de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. El arma atómica ha sido utilizada, el mundo es consciente de sus efectos; la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética también ha alcanzado un punto de no retorno, y la espiral de la Guerra Fría ha comenzado.

La cuestión planteada por Oppenheimer en esta larga reflexión publicada en Foreign Affairs, que traducimos por primera vez al español, es bastante simple: ¿por qué somos incapaces de deliberar colectivamente sobre una cuestión tan central como el control de la energía atómica y la revolución que supondrá para el futuro de la humanidad? La respuesta dada por el científico y antiguo director del laboratorio de Los Álamos encargado del Proyecto Manhattan ilustra claramente la ambivalencia de su carácter y su ambigua relación con el poder del átomo, así como su aguda conciencia del contexto histórico de la Guerra Fría –el «clima político del mundo de posguerra», por utilizar su eufemismo–.

Dividida en cinco partes, su exposición comienza con un largo debate sobre la necesidad de cooperar en materia de energía atómica, recordando que tal vía contó inicialmente con la aprobación de un gran número de profesionales y especialistas. Los científicos y los responsables políticos deberían, según Oppenheimer, preguntarse cómo este instrumento de muerte al servicio de la guerra puede hacerla obsoleta y traer la paz. A escala mundial, este esfuerzo debería ir acompañado de una cooperación para proseguir los descubrimientos y aprovechar al máximo esta nueva fuente de energía, rica en posibilidades. Pero el texto termina con una nota mucho más sombría y pesimista. Citándolo: «Cuando tratamos de examinar el papel que la energía atómica puede desempeñar en las relaciones internacionales en un futuro próximo, difícilmente podemos creer que pueda invertir por sí sola la tendencia a la rivalidad y al conflicto que existe hoy en el mundo. Por mi parte, creo que sólo un profundo cambio en la orientación general de la política soviética y una correspondiente reorientación de la nuestra, incluso en ámbitos muy alejados de la energía atómica, podrían dar contenido a las grandes esperanzas iniciales.»

Este punto, central en su argumentación, suscita una lectura pragmática: la función de este texto, publicado en el primer número de Foreign Affairs de 1948, es quizá más simplemente política. En aquella época, Oppenheimer está directamente en desacuerdo con una parte de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. Mientras que él promueve que se compartan los conocimientos fundamentales sobre la energía atómica, Lewis Strauss, un influyente miembro de la Comisión, se opone vehementemente –la rivalidad entre ambos hombres en los años siguientes está retratada en el biopic hollywoodiense de Christopher Nolan, en el que los interpretan respectivamente Cillian Murphy y Robert Downey Jr–. El intento en este texto de vincular la imposibilidad de la cooperación internacional directamente con «la orientación general de la política soviética» y la necesidad de una «correspondiente reorientación de la nuestra» podría explicarse así.

Para recibir en su correo el resto de la serie de textos de Oppenheimer, pueden suscribirse aquí.

I

Un día, en un claro del bosque, Confucio se encontró a una mujer en un duelo profundo, atormentada por la tristeza. Se enteró de que su hijo acababa de ser devorado por un tigre, y trató de consolarla, de dejarle claro lo inútiles que eran sus lágrimas, de devolverle la compostura. Pero cuando se marchó, apenas había regresado al bosque, cuando el llanto de la mujer lo llamó de nuevo. «Eso no es todo», dijo la mujer. «Verás, mi marido fue devorado aquí hace un año por ese mismo tigre». Otra vez, Confucio intentó consolarla y de nuevo se marchó, pero pronto volvió a escuchar el llanto. «¿No es eso todo?» «Oh, no», dijo ella. «El año anterior también mi padre fue devorado por el tigre». Confucio pensó un momento, y luego dijo: «Este no parece ser un lugar muy saludable. ¿Por qué te vas?». La mujer retorció las manos. «Ya sé», dijo, «ya sé; pero es que el gobierno es excelente».

Esta irónica anécdota viene a la mente cuando observamos los esfuerzos que el gobierno de Estados Unidos está haciendo para convertir el desarrollo de la energía atómica en algo bueno, y las frustraciones y penas de las negociaciones en el seno de la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas a las que se han reducido ahora los esfuerzos hacia el control internacional.

En estas notas quisiera escribir brevemente sobre algunas de las fuentes de la política de Estados Unidos, y sobre la formulación de esa política en el contexto del mundo contemporáneo. Con el trasfondo de las perspectivas actuales, que hacen que el éxito a corto plazo parezca bastante improbable, escribir hoy sobre estas cuestiones es necesariamente difícil. Es demasiado tarde para el apólogo y demasiado pronto para la historia. Sin embargo, el esfuerzo no puede carecer de cierta utilidad para ayudarnos a lograr una apreciación de lo que era sensato, oportuno y duradero en la política adoptada por Estados Unidos, e incluso más que eso, para ayudarnos a ver por qué esa política no ha tenido éxito. Responder simplemente que hemos fracasado debido a la falta de cooperación del gobierno soviético es, sin duda, dar la parte más esencial de una respuesta verdadera. Sin embargo, debemos preguntarnos por qué no hemos tenido éxito en un asunto tan abrumadoramente importante para nuestros intereses, y debemos estar preparados para tratar de comprender qué lecciones se desprenden de ello para nuestra conducta futura.

Es demasiado tarde para el apólogo y demasiado pronto para la historia.

J. ROBERT OPPENHEIMER

Evidentemente, para entenderlo hay que entender primero la naturaleza y las fuentes de la política soviética y, de hecho, nuestros propios procesos políticos. Este análisis, que en última instancia puede trascender la sabiduría colectiva de nuestro tiempo, está, por supuesto, totalmente fuera del alcance de este texto. Estas notas se refieren únicamente a las cuestiones de nuestra intención con respecto al control atómico, cuestiones que, aunque necesariamente demasiado abstractas, forman parte de la historia.

II

El desarrollo de la energía atómica no tuvo nada del carácter sobrenatural de los nuevos avances científicos. Se caracterizó desde el principio por una extrema conciencia de sí mismo por parte de todos los participantes, lo que le ha dado un aspecto a menudo heroico, aunque no pocas veces bastante cómico. Así, cuando Hahn descubrió el fenómeno de la fisión, tras menos de una década de exploración intensiva de la estructura nuclear y las transmutaciones nucleares, todos nos apresuramos a aclamarlo, no como un bello descubrimiento, sino como la fuente probable de un gran avance tecnológico. Mucho antes de que se supiera que podían darse las condiciones para mantener una reacción de fisión en cadena, mucho antes de que se apreciaran las dificultades de esa empresa o se esbozaran métodos para su solución, el fenómeno de la fisión fue saludado como una posible fuente de explosivos atómicos, y se instó a muchos gobiernos a desarrollarla. Así, cuando en Estados Unidos el Distrito Manhattan estaba a punto de completar su tarea, y las armas atómicas estaban casi listas para su uso, había un grupo de personas bastante bien informadas que, en una especie de intimidad fraterna, habían discutido lo que podrían significar esos trabajos, qué problemas plantearían y en qué líneas podría buscarse la solución. Tras el uso de las armas al final de la guerra, gran parte de ese pensamiento se hizo público; alcanzó una especie de codificación sinóptica debido a los requisitos conjuntos de fácil comprensión y seguridad militar.

Sin embargo, no deja de ser útil recordar cómo se nos presentaba el problema en el verano de 1945, cuando se hizo totalmente evidente que las armas atómicas y la liberación a gran escala de energía atómica no sólo eran factibles, sino que estaban a punto de hacerse realidad. Ya entonces se había reflexionado mucho sobre lo que más tarde se conocería como el uso pacífico de la energía atómica. Desde el punto de vista técnico, la preocupación era bastante natural, ya que muchas vías interesantes de exploración habían sido cerradas por los requisitos imperativos del programa militar, y naturalmente sentíamos curiosidad por esbozar lo que podría haber a lo largo de esas vías hasta el momento en que hubiera tiempo libre para su búsqueda.

[Si encuentra nuestro trabajo útil y quiere que el GC siga siendo una publicación abierta, puede suscribirse aquí.]

Pero más allá de eso había una consideración política. Teníamos claro que las formas y los métodos con los que la humanidad podría esperar protegerse en el futuro contra los peligros de una guerra atómica ilimitada estarían decisivamente influidos sólo por la respuesta a la pregunta «¿Hay algo bueno en el átomo?». Desde el primer momento, ha quedado claro que la respuesta pregunta tendría cierta sutileza. La respuesta sería «sí», y rotundamente «sí», pero sería un «sí» poco convincente, condicional y temporalizador en comparación con la afirmación categórica de la propia bomba atómica. En particular, las ventajas que podrían derivarse de la explotación de la energía atómica no parecen tener un carácter tal que puedan contribuir a muy corto plazo al bienestar económico o técnico de la humanidad. Pertenecen a los bienes de largo alcance. Por lo tanto, no cabe esperar que se recomienden como urgentes a los pueblos de países devastados por la guerra, que sufren hambre, pobreza, falta de vivienda y la terrible confusión de una civilización destrozada. Tal vez no se reconoció suficientemente la importancia de esas limitaciones para disuadir a otros pueblos y gobiernos de interesarse por el desarrollo de la energía atómica, lo que habría podido contribuir en gran medida a asegurar su apoyo a nuestras esperanzas. Sólo entre los científicos profesionales, para quienes el interés por el desarrollo de la energía atómica es más bien inmediato, podríamos haber esperado encontrar, y de hecho encontramos, un entusiasmo ilustrado por la cooperación.

Sólo dos clases de aplicaciones pacíficas de la energía atómica eran entonces aparentes. Que yo sepa, hoy en día sólo existen dos. Una es el desarrollo de una nueva fuente de energía; la otra es una familia de nuevos instrumentos de investigación, tecnología y terapia.

Teníamos claro que las formas y los métodos con los que la humanidad podría esperar protegerse en el futuro contra los peligros de una guerra atómica ilimitada estarían decisivamente influidos sólo por la respuesta a la pregunta «¿Hay algo bueno en el átomo?».

J. ROBERT OPPENHEIMER

En cuanto a lo primero, estaba claro hace dos años, y está claro hoy, que aunque la generación de energía útil a partir de fuentes atómicas sería sin duda un problema soluble y, en circunstancias favorables, haría progresos decisivos en el plazo de una década, la cuestión de la utilidad de dicha energía, la escala en la que podría estar disponible, y los costos y valores económicos generales tardarían mucho tiempo en responderse. Como todos sabemos, las respuestas dependen de la situación de las materias primas -esencialmente de la disponibilidad y el costo del uranio y el torio naturales- y de hasta qué punto se podría llegar en la práctica a consumir los abundantes isótopos de uranio y torio como combustibles nucleares. Así pues, ninguna evaluación honesta de las perspectivas de la energía en 1945 podría dejar de reconocer la necesidad de un desarrollo y exploración intensivos. Del mismo modo, ninguna evaluación honesta podía dar garantías en cuanto al resultado final más allá de las garantías generales que la historia de nuestra tecnología justifica. Ciertamente, ninguna evaluación en aquel momento, ni tampoco hoy en día, podría justificar la consideración de la energía atómica como una ayuda económica inmediata para un mundo devastado y hambriento de combustible, ni dar a su desarrollo la urgencia que el control de los armamentos atómicos seguramente tendría una vez que la naturaleza y la ferocidad de las armas hubieran quedado claras para todos.

En cuanto al uso de materiales trazadores, de especies radiactivas y de radiaciones para la ciencia, las artes prácticas, la tecnología y la medicina, estábamos en mejores condiciones de juzgar lo que podría venir. El uso de materiales trazadores no era nuevo. La última década -los años treinta- había visto aplicaciones cada vez más variadas y eficaces de los mismos. El uso de la radiación para el estudio de las propiedades de la materia, para el diagnóstico y para la terapia tampoco era nuevo. Varias décadas de experiencias esperanzadoras y amargas nos dieron una idea del poder y las limitaciones de esas herramientas. El desarrollo de los reactores atómicos y de nuevos métodos para la manipulación de materiales radiactivos y la separación de isótopos nos deparaba una mayor variedad y cantidad de materiales trazadores, así como una intensidad de radiación muy superior a la disponible hasta entonces. Que esto sería un estímulo para el estudio físico y biológico estaba claro; que su valor dependería en primera instancia del hábil desarrollo de técnicas químicas, físicas y biológicas, y que ese desarrollo, incluso en las mejores circunstancias, sería gradual y continuo, también lo sabíamos.

Sólo entre los científicos profesionales, para quienes el interés por el desarrollo de la energía atómica es más bien inmediato, podríamos haber esperado encontrar, y de hecho encontramos, un entusiasmo ilustrado por la cooperación.

J. ROBERT OPPENHEIMER

Así pues, nuestra imagen de los usos pacíficos de la energía atómica no era ni trivial ni heroica: por un lado, muchos años, quizá muchas décadas, de desarrollo -en gran medida desarrollo de ingeniería- con el fin de proporcionar nuevas fuentes de energía; por otro lado, un nuevo arsenal de instrumentos para la exploración del mundo físico y biológico y, con el tiempo, para su posterior control, que se añadiría al arsenal siempre creciente de que han dispuesto científicos e ingenieros.

Otras tres cuestiones estaban claras en aquel momento. Por un lado, el avance de la energía atómica no podía separarse del avance tecnológico esencial y en gran medida suficiente para la fabricación de armas atómicas. Por otra parte, ni el avance de la energía ni la utilización eficaz y generalizada de las nuevas herramientas de investigación y tecnología podían prosperar plenamente sin una apertura y una franqueza considerables con respecto a las realidades técnicas, una apertura y una franqueza difíciles de conciliar con las exigencias tradicionales de la seguridad militar sobre el desarrollo de armas de guerra. A estas consideraciones generales debemos añadir una vez más: aunque el uso pacífico de la energía atómica bien podría desafiar los intereses de los técnicos y aparecer como una inspiración para los estadistas preocupados por el bienestar de la humanidad, no podría hacer un llamado directo a los pueblos cansados, hambrientos, casi desesperados de un mundo devastado por la guerra. Un llamado así, si se hiciera, difícilmente podría hacerse con honestidad.

III

Por muy importantes que fueran estas opiniones sobre el futuro pacífico de la energía atómica, quedaron eclipsadas en ese momento, como han quedado eclipsadas desde entonces, por una preocupación de otro tipo. En una expresión demasiado simplificada, se trata de la preocupación por el «control de la energía atómica en la medida necesaria para evitar su uso con fines destructivos». Dos tipos de consideraciones influyen en este problema, una derivada de la naturaleza del armamento atómico y la otra del clima político del mundo de la posguerra. En los debates públicos se ha dado quizás más peso relativo al primer tipo de argumentos. Sin duda, es en el segundo en el que deberían haber residido las fuentes esenciales de la política.

Parece haber pocas dudas de que anhelamos la noción de una administración fiduciaria, más o menos como la formuló el presidente Truman en su discurso del Día de las Fuerzas Armadas de finales de 1945: desearíamos una situación en la que se reconocieran nuestras intenciones pacíficas y en la que las naciones del mundo nos vieran de buen grado como únicos poseedores de armas atómicas.

J. ROBERT OPPENHEIMER

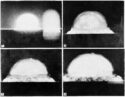

Incluso las armas probadas en Nuevo México y utilizadas contra Hiroshima y Nagasaki sirvieron para demostrar que, con la liberación de la energía atómica, se habían producido cambios bastante revolucionarios en las técnicas de guerra. Estaba bastante claro que, con las naciones comprometidas con el armamento atómico, se desarrollarían armas aún más aterradoras que las ya entregadas; y estaba claro incluso a partir de una estimación casual de los costos que las naciones tan comprometidas con el armamento atómico podrían acumular armas en cantidades verdaderamente aterradoras.

Al finalizar la guerra, era casi seguro que no existían defensas adecuadas contra el lanzamiento de armas atómicas. Habría variaciones, a medida que progresaran los avances militares, en las ventajas del ataque y la defensa. Si se desarrolla una interceptación antiaérea eficaz antes que nuevos tipos de aviones o cohetes, puede haber incluso períodos durante los cuales el lanzamiento de armas atómicas se vea seriamente perjudicado. Pero estaba claro entonces que, en su mayor parte, el desarrollo de esas armas había dado al bombardeo estratégico -esa forma de guerra que caracterizó peculiarmente la última guerra y contribuyó tanto a la desolación de Europa y Asia- un nuevo e importante aumento cualitativo de su ferocidad. No era necesario prever nuevos e ingeniosos métodos de distribución, como la maleta y el barco de vapor, para dejar claro este punto. A esto hay que añadir una preocupación no poco natural para nosotros en Estados Unidos. Parecía poco razonable suponer que cualquier gran conflicto futuro dejaría al país tan relativamente ileso como lo habían hecho las dos últimas guerras y tan totalmente indemne a los bombardeos estratégicos. Tales argumentos se han esgrimido con tanta frecuencia y fervor que quizá hayan oscurecido hasta cierto punto la verdadera naturaleza de los problemas que plantea el control internacional de la energía atómica.

En esta última guerra, el tejido de la vida civilizada se ha desgastado tanto en Europa que existe el grave peligro de que no resista. Dos veces en una generación, los esfuerzos y las energías morales de una gran parte de la humanidad se han dedicado a librar guerras. Si la bomba atómica ha de tener sentido en el mundo contemporáneo, tendrá que ser demostrando que no el hombre moderno, ni los ejércitos, ni las fuerzas terrestres, sino la guerra misma son obsoletas. La cuestión del futuro de la energía atómica aparecía así en un contexto constructivo principal: «¿Qué se puede hacer con este descubrimiento para convertirlo en un instrumento para la preservación de la paz y para lograr unas relaciones entre las naciones soberanas sobre cuya base hay alguna razón para esperar que se pueda preservar la paz?».

En 1945, aunque el uso pacífico de la energía atómica bien podría desafiar los intereses de los técnicos y aparecer como una inspiración para los estadistas preocupados por el bienestar de la humanidad, no podría hacer un llamado directo a los pueblos cansados, hambrientos, casi desesperados de un mundo devastado por la guerra.

J. ROBERT OPPENHEIMER

Aunque ésta haya sido la pregunta en principio, el mundo se enfrenta a un problema mucho más concreto e inmediato. Es cierto que puede haber cierta miopía en la excesiva preocupación por las relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Es cierto que pueden discernirse otras fuentes de conflicto, otras posibilidades de guerra y otros problemas que deben resolverse para que el mundo alcance la paz, y que bien podrían ser decisivos. Pero, aunque la cooperación -a una escala, con una intimidad y eficacia desconocidas hasta ahora- entre la Unión Soviética y Estados Unidos puede no ser suficiente para el establecimiento de la paz, es evidente que era necesaria. Así pues, se planteó naturalmente la cuestión de si el control y el desarrollo cooperativos de la energía atómica no podrían desempeñar un papel único y decisivo en el programa para establecer dicha cooperación. Es evidente que existen opiniones muy divergentes en cuanto a la disposición de la Unión Soviética a embarcarse en dicha cooperación, que van desde la creencia de que se produciría si Estados Unidos manifestara su deseo hasta la convicción de que no está en nuestras manos llevarla a cabo. La opinión predominante, y creo que en la que se basó nuestra política posterior, era que dicha cooperación representaría una inversión de la política soviética anterior y, en cierta medida, un repudio de elementos de la teoría política soviética, mucho más incisivos de hecho que las actitudes correspondientes por nuestra parte. La opinión predominante veía en los problemas de la energía atómica, no una oportunidad para permitir a los líderes del Estado soviético llevar a cabo una política de cooperación internacional, de apertura, franqueza y renuncia a la violencia a la que ya estaban comprometidos; más bien, veía una oportunidad para provocar un cambio decisivo en toda la tendencia de la política soviética, sin el cual las perspectivas de una paz asegurada eran ciertamente bastante sombrías, y que bien podría ser, si se lograba, el punto de inflexión en el modelo de las relaciones internacionales.

¿Por qué el campo de la energía atómica parecía esperanzador para esta empresa? Parecía esperanzador sólo en parte debido a la aterradora naturaleza de la guerra atómica, que para todos los pueblos y algunos gobiernos supondría un fuerte incentivo para adaptarse a una tecnología cambiante. Como tales, las armas atómicas no eran más que una especie de consumación del carácter total de la guerra tal como se libró en esta última guerra mundial, una especie de argumento final, si es que se necesitaba uno, una gota que derramara el vaso. Pero había otros puntos mucho más específicos. El control de las armas atómicas sólo parecía posible sobre la base de una colaboración intensa y operativa entre pueblos de muchas nacionalidades, sobre la creación (al menos en este ámbito) de modelos supranacionales de comunicación, de trabajo y de desarrollo. El desarrollo de la energía atómica se situaba en un ámbito especialmente apto para dicha internacionalización, y de hecho la requería para su explotación eficaz, casi por motivos exclusivamente técnicos. El desarrollo de la energía atómica se situaba en un campo internacional por tradición y los modelos nacionales de control preexistentes no lo tocaban. Así pues, el problema, tal como se planteaba en el verano de 1945, consistía en utilizar nuestra comprensión de la energía atómica y los avances que habíamos llevado a cabo, con sus esperanzas y amenazas implícitas, para ver si en ese campo podían derribarse las barreras internacionales y establecerse pautas de franqueza y cooperación que contribuyeran a la paz del mundo.

El desarrollo de la energía atómica se situaba en un ámbito especialmente apto para dicha internacionalización, y de hecho la requería para su explotación eficaz, casi por motivos exclusivamente técnicos.

J. ROBERT OPPENHEIMER

Era imposible, incluso en aquel momento, no plantearse dos cuestiones de cierta gravedad. Una era si la política soviética no se había convertido ya en una falta de cooperación casi total. Las dificultades durante los años de la guerra, tanto en la cooperación sobre problemas técnicos que tenían alguna analogía con la energía atómica, como en los asuntos más generales de la coordinación de la estrategia, podían interpretarse ciertamente como un mal augurio para un futuro cooperativo. Una segunda cuestión, relacionada con la anterior, era si el desarrollo de armas atómicas por parte de Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos, y el anuncio de la conclusión del avance al final de la guerra, no podría poner en duda nuestra voluntad de cooperar en el futuro con aliados con los que no habíamos estado dispuestos a cooperar en este campo durante la guerra.

En cualquier caso, esas dudas apuntaban con bastante fuerza a la necesidad de mantener conversaciones entre los jefes de Estado y sus asesores inmediatos, en un intento de reabrir la cuestión de la cooperación de largo alcance. Y posteriormente, relegar los problemas de la energía atómica a las discusiones en el seno de Naciones Unidas, donde los asuntos de la más alta política se trataban con dificultad y torpeza, parece haber perjudicado las posibilidades de un verdadero encuentro de mentes.

El control de las armas atómicas sólo parecía posible sobre la base de una colaboración intensa y operativa entre pueblos de muchas nacionalidades, sobre la creación (al menos en este ámbito) de modelos supranacionales de comunicación, de trabajo y de desarrollo.

J. ROBERT OPPENHEIMER

En el campo de la energía atómica, nuestra propia seguridad exigía un enfoque totalmente nuevo de los problemas internacionales. El fracaso para establecer nuevos sistemas de apertura y cooperación entre las naciones pondría en peligro la seguridad de todos los pueblos; y muchas circunstancias favorables hacían que la acción cooperativa concreta pareciera atractiva y factible. Así pues, la energía atómica desempeñaba un papel especial en los asuntos internacionales. Sin embargo, debe subrayarse de nuevo que ninguna perspectiva de colaboración íntima en este campo parecía tener posibilidades de éxito a menos que fuera acompañada de una cooperación comparable en otros campos. Hay que subrayar una vez más que, si la energía atómica parecía tener cierta importancia como cuestión internacional, era precisamente porque no se podía separar por completo de otras cuestiones, precisamente porque lo que se hacía en ese campo podía ser prototípico de lo que podría hacerse en otros, y porque parecíamos tener cierta libertad de maniobra -que nuestros progresos técnicos parecían habernos dado- para pedir que se consideraran en el plano más elevado posible los medios por los que las naciones del mundo podrían aprender a alterar sus relaciones de modo que las guerras futuras ya no fueran probables.

IV

Los puntos de vista que acabamos de esbozar no reflejan, sin duda, más que a grandes rasgos, los que prevalecían en los últimos meses de la guerra, entre las personas a las que la familiaridad o la responsabilidad habían hecho evidente la naturaleza de la energía atómica. Que consideraciones como éstas hayan encontrado expresión en la política del pueblo y del gobierno estadounidenses es en sí mismo algo sorprendente. Hay que tener en cuenta que el campo de la energía atómica era bastante desconocido para la gente del país, que todo el espíritu y el temperamento de un avance de este tipo requeriría explicar y volver a explicar. Hay que tener en cuenta que, por razones de seguridad, gran parte de lo que era relevante para la comprensión del problema no podía revelarse y no puede revelarse hoy en día. Hay que tener en cuenta que con el final de la guerra hubo una nostalgia generalizada entre toda nuestra gente de que los esfuerzos y las tensiones de los años de guerra se relajaran y de que volviéramos a una vida más familiar y menos ardua. Que, en tales circunstancias, Estados Unidos haya desarrollado y se haya comprometido en gran parte con una política de auténtica internacionalización de la energía atómica, y que haya reforzado esta política con propuestas concretas, aunque incompletas, sobre la forma de llevar a cabo la internacionalización, y que haya tomado la iniciativa de presentar esas opiniones a los gobiernos de las demás potencias, no debe considerarse a la ligera como un logro notable en la formulación democrática de la política pública. Sin embargo, esto ha costado algo.

Quizá lo que más ha costado es que, en nuestra preocupación por determinar y clarificar nuestra propia política, hemos pensado demasiado poco en intentar influir en la de la Unión Soviética en el único plano en que tal influencia podría ser eficaz. Hemos permitido que nuestras propias preocupaciones internas nos hicieran contentarnos con exponer nuestros puntos de vista en el foro mundial de las Naciones Unidas, sin perseguir con suficiente antelación, en un plano suficientemente elevado, o con una resolución suficientemente fija, el objetivo de hacer que los jefes del Estado soviético, al menos en parte, se adhirieran a nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo interno ha costado retraso, confusión y la inyección de algunos elementos irrelevantes e inconsistentes en nuestra política con respecto a la energía atómica. Sobre todo, ha costado una especie de separación esquizofrénica de nuestras relaciones en este campo de nuestras relaciones en todos los demás. De hecho, para seguir el ritmo de los acontecimientos políticos en todo el mundo, hemos negado en muchos contextos políticos concretos la posibilidad de tal confianza y cooperación que pedíamos en el campo de la energía atómica. Seguramente es ocioso especular, como también puede carecer de sentido preguntarse, si, de haber tenido las propias ideas en mejor orden en junio de 1945, y de haber estado preparado para actuar de acuerdo con ellas, las políticas de Estados Unidos habrían tenido mayor éxito. Sólo un historiador que conozca a fondo el pensamiento y las decisiones soviéticas podría empezar a responder a esa pregunta. Pero la evidencia, tal como se ha desarrollado el curso real de los acontecimientos, necesariamente da poco apoyo a la opinión de que con una acción más rápida, más clara y más magnánima podríamos haber logrado nuestros propósitos.

La solución que Estados Unidos ha propuesto y propugnado es una solución radical, y exige claramente un espíritu de confianza mutua para darle alguna sustancia.

J. ROBERT OPPENHEIMER

La historia del desarrollo de la política de Estados Unidos en materia de energía atómica, desde los primeros pronunciamientos del presidente Truman y del secretario Stimson el 6 de agosto de 1945, hasta los documentos de trabajo detallados más recientes del representante de Estados Unidos en la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas, es de dominio público, y ha sido resumida en gran parte por el informe del Departamento de Estado «Control Internacional de la Energía Atómica». Al respecto, dos aspectos necesitan ser mencionados. Uno tiene que ver con lo que puede llamarse el objetivo de la política de Estados Unidos: el esbozo de nuestra imagen del mundo tal como nos gustaría verlo en lo que se refiere a la energía atómica. Aquí, los principios de internacionalización, apertura, franqueza y ausencia total de secretismo, y el énfasis en el desarrollo cooperativo y constructivo, la ausencia de rivalidad internacional, la ausencia de derecho legal de los gobiernos nacionales a intervenir: esos son los pilares sobre los que se construyó nuestra política. Está bastante claro que en este campo quisiéramos que se establecieran pautas que, si se extendieran de forma más general, constituirían algunos de los elementos más vitales de un nuevo derecho internacional: pautas que no son ajenas a los ideales que de forma más general y elocuente expresan los defensores del gobierno mundial. Naturalmente, ha tenido que pasar algún tiempo para que quedara claro que intentos más modestos de control probablemente agravarían, en lugar de aliviar, las rivalidades y recelos internacionales que es nuestro propósito abolir.

La solución que Estados Unidos ha propuesto y propugnado es una solución radical, y exige claramente un espíritu de confianza mutua para darle alguna sustancia. Sólo en el campo de las sanciones -la ejecución de los compromisos relativos a la energía atómica- la política de Estados Unidos ha sido necesariamente algo conservadora. Aquí, en un esfuerzo por encajar el problema de aplicación de las normas en la estructura preexistente de las Naciones Unidas, ha tenido que confiar en las perspectivas de seguridad colectiva para proteger a los Estados cumplidores contra los esfuerzos deliberados de otro Estado por eludir los controles y armarse atómicamente.

El segundo aspecto de nuestra política que es necesario mencionar es que, mientras se desarrollaban esas propuestas y se exploraba y comprendía su solidez, las bases mismas de la cooperación internacional entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaban siendo erradicadas por la revelación de sus profundos conflictos de interés, la profunda y aparentemente mutua repugnancia de sus modos de vida y la aparente convicción por parte de la Unión Soviética de la inevitabilidad del conflicto, y no sólo en ideas, sino en fuerza. Por estas razones, Estados Unidos ha unido a sus propuestas de gran alcance para el futuro de la energía atómica una referencia más bien cautelosa a las salvaguardias necesarias, no sea que en nuestra transición al feliz estado de control internacional nos encontremos en una marcada desventaja relativa.

[Si encuentra nuestro trabajo útil y quiere que el GC siga siendo una publicación abierta, puede suscribirse aquí.]

Muchos factores han contribuido a este trasfondo de cautela. Parece haber pocas dudas de que, en la actualidad, nuestra posesión única de instalaciones y armas de energía atómica constituye una ventaja militar a la que sólo renunciaríamos a regañadientes. Parece haber pocas dudas de que anhelamos la noción de una administración fiduciaria, más o menos como la formuló el presidente Truman en su discurso del Día de las Fuerzas Armadas de finales de 1945: desearíamos una situación en la que se reconocieran nuestras intenciones pacíficas y en la que las naciones del mundo nos vieran de buen grado como únicos poseedores de armas atómicas. Como corolario, nos resistimos a ver revelado a enemigos potenciales cualquiera de los conocimientos sobre los que descansa nuestro actual dominio de la energía atómica. Por muy naturales e inevitables que sean estos deseos, entran en flagrante contradicción con nuestras propuestas centrales de renuncia a la soberanía, al secreto y a la rivalidad en el campo de la energía atómica. También en este caso es sin duda ocioso preguntarse cómo habría respondido el país si la Unión Soviética hubiera tratado el problema del control de la energía atómica con un verdadero espíritu de cooperación. Tal situación presupone cambios profundos en toda la política soviética, que en sus reacciones sobre nosotros habrían alterado la naturaleza de nuestros propósitos políticos y abierto nuevas vías para establecer el control internacional, sin las trabas de las condiciones sobre las cuales, en el estado actual del mundo, sin duda insistiremos. Tampoco debe olvidarse que, si los planes para la internacionalización de la energía atómica fueran más reales, nosotros mismos, y también los gobiernos de otros países, habríamos encontrado muchas dificultades para conciliar la seguridad, las costumbres y las ventajas nacionales particulares con un plan internacional general para garantizar la seguridad de los pueblos del mundo. El hecho de que estos problemas no hayan surgido de forma seria refleja la falta de realidad de todos los debates celebrados hasta la fecha.

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, el trabajo de la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas ha establecido un punto: a través de muchos meses de discusión, en circunstancias de frustración desalentadoras, y por delegados no comprometidos inicialmente, la idea básica de la seguridad a través del desarrollo cooperativo internacional ha demostrado su extraordinaria y profunda vitalidad.

V

La visión que acabamos de esbozar de los aspectos internacionales de los problemas de la energía atómica es, por tanto, una historia de grandes esperanzas, por no decir irracionales, y de fracasos. Naturalmente, se plantearán interrogantes sobre la imposibilidad de alcanzar objetivos limitados, pero no por ello menos loables, en este campo. Así, se plantea la cuestión de si unos acuerdos de proscripción de las armas atómicas más parecidos a los acuerdos convencionales, complementados por un aparato de inspección más modesto, no podrían darnos cierto grado de seguridad. Posiblemente, cuando las líneas de hostilidad política no estaban tan marcadas como ahora entre la Unión Soviética y Estados Unidos, podríamos haber intentado encontrar una respuesta afirmativa a esta pregunta. Si no estuviéramos tratando con un rival cuyas prácticas normales, incluso en asuntos que no tienen nada que ver con la energía atómica, implican el secreto y el control policial, que es todo lo contrario de la apertura que hemos defendido -y que nos hemos ofrecido a adoptar con las garantías adecuadas-, podríamos creer que sería adecuado dar pasos menos radicales en la internacionalización. La historia de los esfuerzos realizados en el pasado para ilegalizar las armas, reducir el armamento o mantener la paz mediante tales métodos no permite albergar esperanzas respecto a tales planteamientos.

Parece haber pocas dudas de que, en la actualidad, nuestra posesión única de instalaciones y armas de energía atómica constituye una ventaja militar a la que sólo renunciaríamos a regañadientes.

J. ROBERT OPPENHEIMER

Tampoco parece razonable esperar, con el mundo tal como está ahora, y con nuestras políticas en campos distintos de la energía atómica tan claramente basadas como están ahora en el conflicto (que no es lo mismo que la guerra) con la Unión Soviética, que nos parezcan útiles algunas soluciones intermedias que impliquen, quizás, una renuncia formal al armamento atómico, y alguna concesión con respecto al acceso a las instalaciones atómicas por parte de los inspectores internacionales. Difícilmente será así ni en la consecución de la seguridad actual ni en la posterior realización de relaciones de cooperación. De hecho, la posición oficial del gobierno de Estados Unidos ha llegado a ser que las soluciones paliativas en este sentido darían lugar, casi con toda seguridad, a una intensificación de las sospechas y a una intensificación de las rivalidades, mientras que perderían manifiestamente para nosotros cualesquiera que fuesen las ventajas nacionales -y a priori no pueden considerarse desdeñables- que nuestro desarrollo previo y nuestra amplia familiaridad con la energía atómica nos proporcionan en la actualidad.

Evidentemente, no podemos descartar a la ligera la consideración de si existen otros enfoques del problema del control internacional de la energía atómica que tengan más posibilidades de contribuir a nuestra seguridad. De hecho, la bibliografía reciente está repleta de sugerencias en este sentido. Nadie que sea consciente de la gravedad de la situación puede dejar de abogar por lo que parece ser una vía de enfoque esperanzadora; y nadie tiene derecho a descartar tales propuestas sin la más cuidadosa consideración.

En mi opinión, ninguna de esas propuestas tiene elementos de esperanza a corto plazo. De hecho, parece muy dudoso que Estados Unidos disponga ahora de alguna vía que pueda ofrecer a nuestro pueblo el tipo de seguridad que ha tenido en el pasado. El argumento de que ese camino debe existir parece engañoso y, en última instancia, la mayoría de las propuestas actuales se basa en tal argumento.

Esto no significa que, en un plano inferior y con objetivos mucho más limitados, no se planteen problemas de política con respecto a la energía atómica, incluso en el ámbito internacional. Es evidente que los acuerdos que puedan establecerse entre el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos, con el fin de explotar provechosamente la energía atómica o de fortalecer nuestra posición relativa en este campo, tienen algún tipo de relación con la seguridad, y tienen una relación importante, si no transparente, con las probabilidades de mantenimiento de paz. Pero tales acuerdos, por difíciles que sean de determinar, y por significativos que puedan ser para nuestro bienestar futuro, no pueden pretender, y no pretenden, ofrecernos una seguridad real, ni son pasos directos hacia la perfección de los acuerdos cooperativos a los que miramos, con razón, como el mejor seguro de la paz. Pertenecen a la misma clase, en nuestra situación actual, que la dirección adecuada, imaginativa y sabia de nuestro programa nacional de energía atómica. Forman parte de las condiciones necesarias para el mantenimiento de la paz a largo plazo, pero nadie supondría ni por un momento que fueran suficientes.

Ninguna de esas propuestas tiene elementos de esperanza a corto plazo. De hecho, parece muy dudoso que Estados Unidos disponga ahora de alguna vía que pueda ofrecer a nuestro pueblo el tipo de seguridad que ha tenido en el pasado.

J. ROBERT OPPENHEIMER

Así pues, si tratamos de examinar el papel que la energía atómica puede desempeñar en las relaciones internacionales en un futuro próximo, difícilmente podemos creer que por sí sola pueda invertir la tendencia a la rivalidad y al conflicto que existe en el mundo actual. En mi opinión, sólo un cambio profundo en toda la orientación de la política soviética, y una reorientación correspondiente de la nuestra, incluso en asuntos alejados de la energía atómica, darían contenido a las grandes esperanzas iniciales. El objetivo de aquellos que trabajan por el establecimiento de la paz y que desean que la energía atómica desempeñe el papel útil que pueda desempeñar en su consecución, debe ser mantener lo que había de bueno en las esperanzas iniciales y, por todos los medios a su alcance, buscar su realización final.

Se nos niega necesariamente en estos días ver en qué momento, con qué fines inmediatos, en qué contexto, y en qué tipo de mundo, podemos volver de nuevo a las grandes cuestiones tocadas por el control internacional de la energía atómica. Sin embargo, incluso en la historia de los recientes fracasos, podemos reconocer elementos que afectan de manera más general a la salud de nuestra civilización. Podemos discernir la armonía esencial, en un mundo en el que la ciencia ha ampliado y profundizado nuestra comprensión de las fuentes comunes del poder para el mal y del poder para el bien, de la restricción de uno y del fomento del otro. Esta es la semilla que llevamos con nosotros, viajando a una tierra que no podemos ver, para plantar en suelo nuevo.