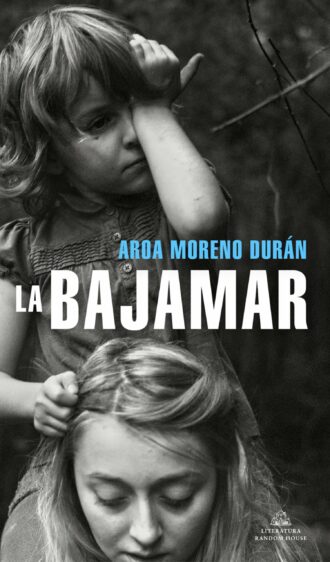

La bajamar

A partir de hoy y hasta el sábado, publicamos cada día extractos de las cinco novelas finalistas del Premio Grand Continent, que se entregará el domingo 18 de diciembre en el 3466, en el corazón del macizo del Mont Blanc. Hoy les ofrecemos largos fragmentos de La Bajamar, de Aroa Moreno Durán, una novela habitada por personajes abrumados por el pasado e incapaces de comprometerse con el presente.

p. 15-31

1

MATÍAS

No les enseñaban a nadar. A pesar de vivir en la ría. El agua estaba muy fría porque era noviembre. El agua estaba negra. Los peces arañaban calor de la superficie. Cuando el niño se cansó de mover los brazos y se hundió, ya nadie pudo ver más. Todavía se levantaba un poco de espuma cuando el otro niño dijo desde el pretil que un perro se había caído. Des pués, se arrepintió y pidió ayuda.

Una pescadora, acercándose a la ría, gritó que nadie se tirara. Ya que nadie se tire o serán dos los cuerpos. Y nadie se tiró. Los pescadores de las escaleras no levantaron la cabe za de los nudos. Las barcas siguieron recibiendo brochazos de pintura. La fábrica escupía su humo negro en la parte nueva. Algunas contraventanas se cerraron. Un carguero removió la bahía.

Entonces, la pescadora clavó el remo en el agua una vez y otra. Pero no pudo cruzar por debajo del puente porque la marea estaba muy alta y el agua lo golpeaba con el vaivén de las olas. Las vecinas apretaron los cuerpos unos a otros y se acercaron al borde agarradas de los brazos. Todas las manos se fueron a la boca. Todas recorrieron las calles buscando a sus hijos para aliviarse. Se oyeron los nombres de los chicos por todo el pueblo. Luego se fueron callando. Y se fueron marchando a sus casas.

Al niño grande su madre lo agarró del codo y lo arrastró por la calle. No lo miraba. Solo los dedos índice y pulgar de masiados clavados en la carne: Tú no te mueves hoy. Y tú te callas.

De vez en cuando, el crío daba la vuelta y todavía le pare cía estar oyendo la bronca, la discusión por quién usaba los salabardos. El niño pequeño había cortado en casa las cabezas de los cinco chicharros con una tijera y los había echado a la arpillera. Estaba sentado con los pies colgando sobre el canal del pueblo, que se llena de agua con las mareas altas y deja descubierto el fondo con las bajas. Más de dos metros entre subida y bajada. El niño estaba a punto de lanzar la cuerda cuando apareció el otro. Y el otro le dijo que él, que era ma yor, pescaría. Déjame pescar a mí. Tú no sabes. No, son míos, le respondió el pequeño. Y se agarró fuerte a las redes. El crío grande, sin pensarlo, empujó al pequeño y el pequeño cayó al agua.

Y no les enseñaban a nadar.

Aquella tarde nadie rondó la ría. Ninguno paseó por sus bordes. La pescadora sí miró durante todo el día el agua negra de la bahía. No es verdad que lo buscara, pero cuando fue bajando la marea, pasó varias veces por encima del sitio y miró hacia abajo y miró hacia todas partes.

Ya se estaba poniendo el sol cuando una mujer salió corrien do de una calle. Una mujer que había descubierto cinco pe ces muertos y sin cabeza sobre la mesa de la cocina. Y unas tijeras abiertas. Una sola de todas las mujeres que no encon traba esa noche a su hijo pequeño. Una vestida de negro que descendió urgente por la calle y se arrodilló junto a la orilla y metió los brazos hasta el codo en el agua moviéndolos en un intento de despejar la oscuridad.

Y entonces se partió en dos. Y entonces la mujer ya no fue más esa mujer. Y el cauce, como un espejo, expandió el sonido del grito por toda la bahía hasta la bocana del puerto como un altavoz de la muerte. Los vecinos temblaron. Pero cada uno adentro de su casa.

A la bajamar, sobre el fondo de cieno, boca abajo y con las manos abiertas sobre el suelo negro, el niño pequeño quedó al descubierto.

El juez fue a preguntar esa noche a la mujer qué hacían con el chico grande. Lo mismo me da, respondió mientras restregaba con un trapo la mancha de sangre aún fresca de los pescados.

Toda la casa olía a podrido.

MAREA BAJA

2

LA ESCALA

(Adirane)

Jon baja a su encuentro por el paseo de Francia. Lleva un abrigo oscuro. ¿No hace demasiado calor? Ella no llega a saber si los pantalones son vaqueros o si los zapatos están gastados. Porque no tiene mucho tiempo para mirarle. Lo que sí trae son esos dos ojos puestos en la cara. ¿Acaso no es eso caminar?: lo que va haciendo. Estar cada vez menos lejos.

¿No respondió con un sí a su mensaje pidiéndole que fuera a buscarla después de tanto tiempo? ¿No preguntó adónde llegas, si al pueblo o a la ciudad? ¿No ha conducido por una carretera diferente después del trabajo? ¿No se llama a eso, piensa, premeditación? ¿Es que no ha ido dejando el mar a su derecha, a su mujer atrás, todos los diminutivos del afecto sobre la mesa, los años envueltos dos veces en papel de estraza? Verduras asadas, agendas, botas de montaña. Está se gura de que usan azafrán a menudo.

Tiene que haber pensado en ella en estos días, al menos, un instante, y tal vez haberse excitado camino de la oficina, en la calle, debajo de ese abrigo y debajo del pantalón.

Cuando están a tres pasos ya no quedan árboles detrás de los que esconderse y la ciudad se ve tan perfecta que esta podría ser su última tarde antes del fin del mundo.

Se dan el primer abrazo, ella se pone de puntillas, clavándose en su hombro, no llega a respirarle.

¿Por qué has venido?

¿Adónde?, dice ella, apretando, ¿aquí? Y echa de la boca todo el peso de la pregunta.

La saturación de la dopamina ya ha colapsado las articulaciones y se descuelga el macuto de los hombros, se saca la chamarra negra con torpeza, y se queda fría al segundo.

La bajamar ha descubierto el fondo del río y una gaviota rebusca en la orilla entre las piedras cubiertas de verdín.

¿Tomamos algo?, le pregunta, ¿tienes tiempo?

Tengo. Le dije a Nora que llegaría para cenar, responde Jon.

Empiezan a caminar sin rumbo en dirección al mar, cruzan el último de los puentes sobre el río, no quiere apurar los minutos, solo que todo sea un ficticio atropello de las palabras felices, un vuelo abajo de la falda. No quiere llegar a ninguna parte.

Los dos han seguido enviándose mensajes de vez en cuan do y él escribe frases hechas disparando sin apuntar, poesía trillada sobre la distancia, y ella nunca se espanta, sino que hay días, cuando le conviene, que siente ternura, porque le parece que los axiomas más perversos, en esa pantalla, son la verdad pura. Después de tantos años y tantos correos siempre inten tando quedar en tablas, que nadie acabe de levantar la voz, salir indemnes: Hola, Jon. Hola, Adi. Ayer vi a tu madre. Qué tal el monte. Beso grande.

A ella ahora no le importa que él le cuente que son los vecinos los que limpian el agua de la ría cada mes en el pueblo, que su padre no se encuentra ya bien, que ya no le acompaña al caserío, o que tiene un perro mediano blanco y negro de pelo largo que su mujer y él recogieron en alguna parte y que duerme entre ellos cada noche.

Adirane no pregunta acerca de nada porque no podría archivar ninguna novedad en su memoria en este momento.

Y tampoco le interesan. Pero intenta rellenar el silencio que hay entre los dos diciendo algo ocurrente sobre la ciudad que pisan juntos otra vez. Aunque se esfuerza, no llega a acceder al lugar de su cerebro donde tiene grabada de sobra la fecha exacta en que unos extranjeros asaltaron el centro y saquearon las casas, quemaron toda la ParteVieja y violaron a las mujeres.Y se queda callada durante un largo rato buscando en su cabeza. Piensa que la memoria tiene un cupo y que todo lo vivido ha ido sacando lo viejo por la puerta de atrás. Y entonces él la trae de vuelta y le dice ¿Adi?, y mueve una mano delante de su cara, y ella suelta algo en voz baja mien tras señala una calle y él no llega a saber de qué le está hablan do exactamente cuando paran en el cruce donde una brecha abrió la muralla.

Cuánto hace que no nos vemos, y solo entonces se encara a él esperando el verde de un semáforo del Boulevard.

Estabas embarazada, ¿te acuerdas?

Claro que me acuerdo.

Ella recuerda todo lo que tiene que ver con él sin forzarlo, pero cada vez debe rescatarlo de un lugar más inaccesible. Estar ahí juntos y lo que acaba de dejar en Madrid no pertene cen a la misma escala de gravedades. Pero se deja llevar por la presencia de Jon, que es lo más leve, lo más fácil. Y recuerda una vez anterior, la última en la que estuvieron los dos solos, en la que él hizo escala un par de noches en su casa de Madrid, antes de irse a vivir a Viena, porque él siempre aparece con excusa mediante. Fue justo antes de que ella conociera a Iván, no hace tanto teniendo en cuenta la longitud de su historia.

Recuerda que el sol entraba por la ventana y ella tenía los pies descalzos sobre una silla. Aunque estaban desayunando, en su recuerdo él le dice que no fume más y ella toma un vino blanco. Y eso es todo un poco absurdo. La foto tiene las grietas oníricas del pasado lejano.

Lo que sí es real es que después le acompañó a la calle con un chubasquero azul marino que ya no conserva, y que nunca tuvo respuesta para la pregunta de cuánto duró aquella des pedida. La mano ya sin la mano que lo había tocado todo en la cama. El ojo azul dentro del ojo marrón. La mujer fuera del abrazo del hombre. El hombre ya para siempre fuera de la mujer. No pudo precisar entonces cuántos trenes hicieron temblar el suelo debajo de sus pies mientras la resistencia de uno se medía con la resistencia del otro. Cuando nadie dijo quédate ni vente conmigo. Mientras todavía tenían encima el olor de la noche. Cuánta gente salió y entró por aquella boca de metro mientras ellos fueron foto fija. Nadie tenía hijos entonces. Nadie había renunciado a nada por nadie. La onda expansiva de dar un paso adelante habría tenido damnificados cuantificables. Pero no lo dieron.

Ellos dos sí sabían cuánto tiempo pueden mirarse dos personas que no son una madre y un hijo sin decir una palabra.

Entran en un bar y cuando ella empieza a hablar hay mucho ruido y no quiere responder a eso que él ha tardado tan poco en poner sobre la mesa: por qué está de vuelta en el norte y por qué le ha llamado para que venga a buscarla. Ella no va a hablar de lo que ha dejado atrás y no quiere enfren tar todavía lo que tiene por delante. Esta tarde, solo quiere hacer un breve paréntesis juvenil de despreocupación manejable.

¿Es que no vas a darme una tarde? Y le suplica sin pronunciarlo: Déjame pensar que es diez años atrás, Jon. Dame un poco de nuestra levedad. Déjame pensar que tengo tiempo.

Pero él no parece dispuesto a consentir un silencio incó modo ni un poco de sarcasmo. No quiere dejar ningún hueco en blanco. Él no tiene ya la paciencia, la cabeza o el tiempo para eso. Jon hace preguntas que, en realidad, sí tienen respuesta. Hagamos como siempre, le dice. Y esto se lo calla: Pisemos el borde de un precipicio inofensivo. Y también le da una evasiva: Es que no quería volver a entrar sola en el pueblo después de tantos años y pensé que tu trabajo estaba a medio camino entre esto y aquello.

Aquello, repite él, y se ríe de la forma despectiva en que ella lo ha dicho todo y le da un trago largo a la cerveza. ¿Y cómo está tu abuela?

He venido a que me cuente su vida. Ya sabes lo que quie ro decir. Me da miedo que se me escape una parte de ella sin haberle preguntado bien. Que se la lleve consigo y no haber tenido oportunidad de hablarlo, como si yo diese por hecho que ella siempre fuera a estar y que no haya tenido más his toria ni más vida que los lazos familiares que compartimos. Puede acabarse cualquier día.

Eso no se sabe. ¿O es que ha enfermado?

A veces, se sabe. ¿De qué va a haber enfermado a estas al turas? La sangre coagulándose, miles de agujeros en la memo ria, los órganos agotados. Se le han muerto ya todos. No tiene a quién enterrar. Hay días enteros en los que parece la misma mujer que me cuidó, sabes cómo es, tan lúcida y con ese humor seco, esa forma de hablar tan precisa. Y otros días me dice cosas imposibles, nos confunde a unos con otros, cambia los lugares, los nombres, lo que ha sido su vida y lo que ha sido la vida de otros. O se queda ensimismada y de pronto me cuelga el teléfono y me deja al otro lado escuchando el silen cio. O me repite mil veces lo mismo. Como si no hubiésemos hablado justamente de eso el día anterior. Es como si se despidiera interrumpidamente. Un día está aquí; el otro, no. Un día es capaz de manejar un móvil y al otro un temblor le impide llevarse la cuchara a la boca. Grita el nombre de su madre por las noches, llama a sus hermanos. Llama a la belga.

¿Y tu madre?

No, no. Con mi madre no hablo. Esto lo sé porque me lo ha contado Naia, que vive debajo de ellas. Los días en que la abuela no me llama, le mando un mensaje y ella le pregunta a su madre y me pasa el informe.

Qué difícil os lo ponéis. ¿Hasta cuándo te quedas?

Pero Adirane se calla. Porque esa pregunta ya no sabe responderla, y menos aún antes de haber llegado y haber pisado la casa de su abuela, que es también la casa de su madre y su propia casa.

Sacude la cabeza e intenta hacer borrón mental y regresar al presente. Y trata de mantener la cordura en esa disertación que hace para él de por qué quiere hablar con su abuela. Pero él es el hombre que está ahí, sentado a menos de un metro con el equipaje de ella entre las piernas. Es él quien material mente ocupa un espacio muy cerca. Esta vez no es un mensaje. No es un atrevimiento en una noche de desesperación. Ella le ha convocado sin pensarlo dos veces en su peor momento y él ha acudido al silbido.

Es él de quien sabe de memoria todavía cómo es su forma de cerrar los ojos en un momento preciso y recuerda que hubo un tiempo en que se dejaban llevar el uno al otro. Es él de quien recuerda su perfil desnudo contra la ventana, la carne apretada y lisa, el remolino del pelo, mas largo en la nuca siempre. ¿No eres mayor para ese pelo, Jon?

Es él quien ha venido a buscarla. Esa es la única cuerda tendida en la realidad: él está ahí.Y parece real. Pero asume que la derrota de la que ella procede no necesita ahora mis mo calificar este encuentro más allá de un afecto antiguo y acaso entrañable.

Él no amarga la sonrisa de la boca en ningún momento de la tarde con un gesto bobalicón. Parece regodearse en su presencia y ella le devuelve una mueca torcida porque todo su cuerpo está rígido. Finalmente, asume que no es momento de tensar el encuentro y dejar de obviar que hay dibujada en el suelo la línea que separa dos frentes: es la distancia de un cuerpo a cuerpo.

Pasan más de una hora hablando de los viejos tiempos. Suenan los nombres de todos los amigos a los que hace años que no ven, las anécdotas mil veces repetidas, pero ya tan le janas que vuelven a ser originales. Ella no es completamente consciente de cómo articula las frases, del hilo del discurso, y va dejando todos los cabos sueltos. Le habla algo más del proyecto que tiene entre manos, de contar esa parte de la historia de la familia y de otras familias. De grabar todo lo que pueda. De registrar el testimonio y fijar esa última memoria todavía viva.

Me gustaría hacer algo así como un mosaico de memorias, le dice.

Y eso él lo entiende y dice que le gusta. Quiere filmar a su abuela contando sus recuerdos. Grabar la parte más antigua. Le dice que no sabe cómo hacerlo. Que tiene que hacerse primero muchas preguntas. Qué es lo que le mueve a contar esta historia ahora. Qué habría de sí misma en esa película de no ficción atravesada por su propia historia familiar. ¿Por qué debe contarla ella?

Hay una parte de intuición, le dice, pero tengo que traba jar. Tengo que pensar. Hace mucho que no hago nada de esto. Me he vuelto cobarde. Y luego le dice: O eso creo. Necesito trazar algunas líneas, pero no tengo mucho tiempo, así que, si mañana está bien, empezaré y ya iré colocando cada cosa en su sitio mientras avanza el proceso.

Un argumento interno se impone. Qué hace hablando así. ¿Y esa tranquilidad? ¿Quiere impresionarle? Como si no hu biera pasado nada en Madrid. Como si no arrastrara nada. Como si no se hubiera marchado de su casa, dejando a una hija, y no solo a una hija, sino a una familia detrás. Como si no hubiera dinamitado los puentes, las puertas y el salón antes de decidir dejarlos solos. Antes de hacerse cargo de que esa tristeza no se le iba a pasar solo poniendo tierra de por medio. Sin decir hasta aquí. Sin asumir un giro radical. Como si su abuela no fuera una excusa y a la vez fuera una buena y gran razón. Como si se hubiera equivocado llamando a quién, a un hombre del pasado en este momento. Para sentirse menos sola, para recordar que otra vez fue querida, para decir yo tuve un cuerpo que fue amado por esas manos que ya no.

Poco a poco, todo aquello en lo que había eludido pensar durante el viaje, él lo va iluminando con pequeños fuegos.

Y, aun así, mientras hablan, la imagen de él aparece y desaparece como un holograma que ahora se acaba un vaso de cer veza. Y ella se queda pensando en su casa. Y se siente profundamente ridícula por haberle hecho venir a recogerla. Y ya no quiere estar ahí.

¿Nos vamos?, le suelta.

Y solo en ese momento, como si haber dicho vámonos disculpara el disparate paralelo que es ese encuentro, consigue concentrarse y hace rápidamente cuentas con el pasado. Mientras él paga y sigue de espaldas, ella mira la consistencia de su postura, los pies enraizados en la tarima del bar, la curvatura lumbar. Al final de ese metro casi noventa, el pelo se revuelve como si se lo hubiera rascado. Ella se pone la chaqueta y recuerda un día en que todavía no amanecía. Serían las cinco o las seis. No sabe ahora cómo llegó hasta el aero puerto a esas horas del invierno. Él ya vivía en Viena. Y le había dicho, finalmente, que fuera y ella se había decidido a ir. Y antes de subir al avión se arrepintió.Y no llegó a volar. No le contó por qué sí pasó el control de la policía, si sonrió o no en la aduana, o por qué hasta hizo la cola para embarcar. Que llegó hasta la puerta. Y que no entró. No fue. Que tuvo miedo a romperlo todo. A no ser más amigos. A no volver a ser nada. Que aún guarda el billete en una caja de madera que no se abre porque esas cajas no se deben volver a abrir sin grandes razones. Podría decirle qué libro iba leyendo de ca mino al aeropuerto. Cómo imaginó que era su casa sin cono cerla. Qué ropa había decidido ponerse.

Podría contarle también que aquella noche fue al cine junto a San Telmo. Que vio sola Las horas. Que después me tió la nariz dentro de un abrazo que no tocaba, que alguien le dijo estás guapa con la chaqueta de rayas, con las botas así, con el pelo, con la mirada así. Que después encendieron la calefacción del coche durante mucho rato y que nadie volvió a hablar sobre por qué había dejado despegar un avión sin estar dentro. Tampoco ella sabe todavía responderse a esa pregunta de forma exacta, pero no le pesa. Hace mucho tiempo que, en realidad, lo que pudo ser o no ser con Jon le da lo mismo.

La realidad, la memoria y la imaginación ahora son tres líneas confusas que se funden y se separan.Todas las situaciones traídas una y otra vez, como un flotador de salvamento, la reescritura imposible.

Su vida real son los últimos años: su niña, Madrid. Piensa en Iván y en ella.Y luego mira a este otro hombre. ¿Por qué está todo el tiempo juzgándose por estar justamente aquí, con él?Y ya no sabe si es el mismo de siempre o es solo otro que en realidad no existe el que siempre le da un abrazo más lar go de lo permitido, un poco más apretado de lo que se con siente a un amigo antes de que llegue la incomodidad, el que nunca arañará más abajo del hueso.

¿Somos amigos?

Somos amigos.

Cuántas vidas caben en lo que ya no sucederá. Cuántas han tenido ellos dos desde los quince años. Desde el calor húmedo de la playa, los primeros estrógenos acentuando el des control y el ridículo.

Cuando salen del bar, ninguno sabe cómo han cruzado media ciudad. Ella siente la bajada de la adrenalina y aparece el descuido. La falta de mecanismos para la supervivencia. El fin del estado de alerta. Los ojos regresando al tamaño habi tual de la noche. La decepción. Porque entonces él se lo dice:

¿Nos damos prisa? Así llego a la cena.

Ya solo queda hablar de cosas fáciles. Él le mira las manos agarradas a los tirantes del macuto. Ella también se mira las manos. ¿Acaso no sabes que me muerdo las uñas? Nadie nombra más a los que esperan. No existen en sus bocas, pero están ahí, son el público fantasma que asiste al encuentro. Él está más flaco que en su recuerdo. Es más alto que en su recuerdo. Más guapo. Más listo. Sonríe mejor.

También más viejo.

Le cuenta las nuevas arrugas que tiran de los ojos oscuros y se han acentuado por los días de montaña, de tantos viajes a sitios altos, a ruinas de antiguas de civilizaciones abandona das donde el sol pega con más fuerza. No le distingue el iris y la pupila. El jersey rojo que se pega a los brazos y a la respi ración.

Te queda bien así el pelo.

Me lo corté yo misma.

Detrás de esta ficción a cámara lenta ya lo único que importa es no salir con la boca demasiado manchada. Sálvese el que pueda. Cuando Jon gira la llave del coche, se enciende la radio. Suena una canción: «siempre quiero, lobo hambriento», y ella se ríe y lleva su mano al asidero del techo y guarda la cara en su propio brazo.

Él se disculpa: A ver, le gustan a ella.

Ya, ya. No pasa nada. Déjame aquí, le pide cuando van a entrar en el barrio.

Qué dices.Te dejo en tu puerta y nos vemos estos días.

Sobre las diez ya se han despedido y él no ha apagado el motor. ¿Está escapando? Ella le llama cuando empieza a acelerar, le da un grito. Entonces, se da cuenta de que, justo en ese momento, el teléfono comienza a vibrar en su bolsillo. A la vez, él baja la ventanilla y ella lo único que le dice es Jon, no corras, llegas de sobra a cenar. Y luego, sin volver a levantar la mirada, ninguna noche aguantaría otra pausa, descuelga: Te dije que no me llamaras, por favor. ¿Pasa algo grave? No ha pasado ni un día.Y cuelga.

Antes de llamar desde el portal, mira el lugar exacto donde murió Matías, donde un crío acabó con él de un empujón. Y piensa que esa ría que ahora está limpia es leyenda familiar. Hace una respiración profunda que baja hasta el vientre, siente que necesita ir al baño con urgencia, y pulsa el botón, que suena con el mismo timbre de siempre. Se queda mirando la inclinación de la casa sobre la marisma.Todo el pueblo siempre a punto de derrumbarse. Las casas viejas apoyadas sobre las casas nuevas. Es el pasado empujando sobre el presente.

Alguien abre, pero no pregunta quién es. Cuando está a punto de cruzar el umbral de la casa, ve una sombra rápida que apaga una luz al final del pasillo. Otra ha quedado encendida, es el cuarto donde dormía de niña. Encima del escritorio hay un bocadillo de tortilla y un vaso de agua. Una naranja y un cuchillo.

Son las once y media de la noche.

Baja la persiana y el olor de la casa entra súbitamente en su memoria.

————————————

p. 123-150

13

LA CERRADURA (Adriana)

Podría decirle que voy al local de la vieja academia de francés. Que si quiere puede acompañarme. Se lo podría decir todo como si las cosas no tuvieran importancia para que exista la posibilidad de negarse sin pensar que me hace daño. En realidad, queda ya poca incisión que hacerse. Escojo el abrigo negro y grande, largo hasta la rodilla. Necesito calor y que la ropa no suponga un artificio para los movimientos.

También puedes no venir, le diría. Y ella seguiría toda la mañana en pijama, despeinada y sentada en el mismo sofá y no pasaría nada, leyendo al lado de mi madre, que mira la televisión por encima del plato de pastas que nos manda sacar por la mañana y guardar cada noche por si queremos probar. Todavía, en la confianza de nuestra soledad compartida, nos agasaja. Siempre las mismas galletas ablandadas, cada vez más húmedas.

O, si no, directa: Salgo hacia la academia de francés de la abuela, abrígate porque allí hace frío, el aire está helado dentro porque es una habitación pequeña donde lleva años sin prenderse ningún radiador y la puerta tiene un cristal roto. Solo si quieres, podemos revisar qué queda, hurgar en los papeles, en los registros y en los cajones, planificar cómo la vaciamos en estos días, su limpieza y su venta, podemos tomar algo después en la tahona, un café con un dulce, antes de volver a casa, algo así como un desplazamiento natural de la ruta, un frenazo espontáneo en la media mañana.

La reconocería en el gesto de quitarse el abrigo, de remo ver el café. A lo mejor, podría enfadarse porque su madre dice algo que no le conviene oír. ¿Cómo llevas así los bajos del pantalón? Sigue siendo tan silenciosa como era de niña. Atenta a los discursos de los adultos, enterada antes de tiempo de lo que se dice en voz baja. Se molestará conmigo con cual quier frase que empiece por una madre lo que debería… y lo que sea detrás.

Si no viene, no importa. Esto me lo repito para no confundirme. Puede dejarse los auriculares, no fijar la mirada en algo más concreto, yo misma, no responder al teléfono que se ilumina y se vuelve a apagar. Podría decirle también que lo que saquemos por la venta del local será suyo. Que eso está pensado. Quiéreme bien por algo, maitea. O quiérela a ella solamente. Yo me quito de en medio. Quiéreme sin esfuerzo como el eslabón necesario de un engranaje antiguo. Con eso podrás financiar algún proyecto. Es justo, ¿no te parece? Eso le diría.

En realidad, sabe que nunca he querido ni he sabido acon sejarla por encima de lo que me ha pedido. No se lo digo, pero quiero que entienda que, de alguna manera, una madre y una hija sabrán cómo rellenar ese silencio o dejarlo vacío, no importa. Aunque yo sea solamente la última isla antes del océano abierto. El último peldaño antes de la caída. Me cruzo el bolso y, mientras me ato los cordones del zapato, solo pronuncio: Voy a la academia, ¿vienes?

Y ella responde que sí.

Le lleno a mi madre una botella de agua que dejo abierta sobre la mesa y le digo que nos marchamos. Muy bien, res ponde sin mirarme. Dudo si es buena idea dejarla sola y sen tada. Hace días que no la veo bien. Se cansa demasiado hablando. Se duerme temprano y le cuesta amanecer por las mañanas. A veces, ha tardado en despertarse angustiosos minutos. Algún día, le he puesto el oído sobre el corazón, le he vigila do el pecho respirando. Le doy un beso en la frente y le digo: No tardamos.

Espero a mi hija con las manos en los bolsillos y un me chón de pelo sobre los ojos que no me retiro para que no pueda ver mi cara de pánico y cierro la puerta mientras ella desciende los peldaños de la escalera sin esperarme, la palma llevándose el polvo del pasamanos, y atraviesa los rellanos a punto de tropezar con el cordón suelto de un zapato.

Justo en la puerta, nos chocamos al empezar a caminar. Cada una supone una ruta.

¿No vamos en coche?

No, son diez minutos. Damos un paseo.

Entonces, me gustaría pasar por la librería.

Vamos.

Nada es ligero como yo lo imaginaba. Los nubarrones no dejan ver el fondo del cielo y siento que me pesa el cuerpo más de lo normal, en un ajuste de cuentas con la gravedad. Me pienso cada paso, medito el balanceo de los brazos en los costados, ¿llevo la cabeza erguida? Me estiro. Bajo los hombros, resuelvo la postura congestionada. Ella mira al suelo y vigila las señales de tráfico, lanza un brazo rígido sobre mi vientre cuando casi cruzo con el semáforo en rojo. No pasa nadie.

Paramos en la librería y le digo que espero fuera. Enciendo un cigarro que enseguida me revuelve el estómago y me baja la presión y la veo deambular entre las estanterías apreta das, muchas de ellas combadas por el centro. Derriba una torre de libros con el abrigo. Veo que pide perdón con la mano y vuelve a montar la pila en el mismo orden. Mira mucho tiempo un libro grande con fotografías en blanco y negro y se lo pone debajo del brazo. ¿Se habrá olvidado de que estoy aquí? Se acerca al mostrador y el librero consulta algo en el ordenador. Luego se levanta y pone una escalera junto a la estantería para alcanzarle otro libro más. Cuando sale le pregunto qué ha comprado y me dice que nada, que algo sobre el urbanismo del barrio y el origen del puerto, y que poco más. Se le caen un par de fotografías de dentro de uno de los libros. Las recojo y las miro y les doy la vuelta, leo sus leyendas. En una de ellas, varias mujeres trabajan de pie alrededor de una mesa de madera y bajo la luz de una bombilla en un secadero de bacalao en los años cincuenta. En otra, unas diez mujeres agarradas de los brazos suben por un monte. Por de trás: «Mujeres que trabajan vendiendo pescado en sus distritos o en puestos de pescado de poblaciones cercanas. Años cua renta». Todas sonríen a la cámara, todas llevan falda y las piernas al aire. Zapatos negros. La foto recoge el ímpetu alegre de su paso.

Siempre le han gustado los libros. A veces, mi madre le de cía que iba a perder la cabeza de tanto leer. Como don Quijote, le decía. De niña, iba a esa misma librería a gastarse el dinero que le daba mi padre los domingos y elegía al azar las lecturas. Pero no fue buena estudiante. Le costaba hacer la tarea. Sentarse sabiendo que tenía unas cuantas horas por delante para cumplir con la obligación escolar. Era sucia en sus cuadernos, desorganizada y nada minuciosa. Las hojas de papel que escribía tenían siempre relieve en el dorso de su trazo esforzado. Las letras picudas y disparadas. Perdía constante mente los rotuladores, nunca me avisaba cuando teníamos que firmar las autorizaciones para una excursión. Cuántas veces, después de llevarla al colegio, me encontraba con la escuadra y el cartabón verdes de plástico olvidados sobre las migas al lado de la taza vacía del desayuno. Nunca le ha gustado que le digan lo que tiene que hacer.

Intento abrir la puerta de la academia después de varios forcejeos con la llave. Es la cerradura, me quejo, está oxidada. Ella empuja con el pie. Le doy paso y entra y se queda parada en el centro con las manos en los bolsillos. Luego se sienta sobre una de las mesas. Están todas descolocadas, alguna silla caída, no recuerdo nada que haya podido provocar este caos. En la pared, una gran humedad ya seca ha descascarillado la cal sobre el suelo de gres. Un póster del monte SaintMichel y unos dibujos que mi madre hacía para decorar la escuela con manos que parecen saludarse y despedirse. Bonjour. Merci. Au revoire. Enciendo el fluorescente, que tirita emitiendo un ruido de temblor al intentar arrancar. Quítate el abrigo, o tendrás más frío cuando salgamos. Me hace caso. La estantería está llena de papeles: matrículas, exámenes, fotocopias de ejercicios de gramática. Te acercas y te quedas mirando una hoja con la conjugación del verbo être.

¿Cuántos años dio clase la abuela?

¿Veinte años? Algo así. Hasta que tú tenías diez u once. ¿Venía mucha gente?

Bueno, tenía seis o siete alumnos cada hora. Y daba clase cuatro horas al día. No tanto. Pero suficiente.

¿Por qué no quisiste dar clase tú?

Porque este era su espacio. Lo había levantado ella sola. Se empeñó. En casa hacía falta dinero y a ella le aburría mucho pasarse el día entre las cuatro paredes. Ya sabes cómo es. Ella nunca me habló en francés. Pero pasé tanto tiempo aquí, esperándola, que acabé aprendiéndolo de oído. Podría haberme hablado cuando yo era niña, pero antes no se entendía que un idioma fuera tan importante como ahora, aunque ella reconocía que hablar la lengua de la gente que quieres es lo primero para entenderla. Por eso le daba rabia no hablar euskera. No haberme podido enseñar ni hablarlo ella. Cuando saqué la oposición de profesora y me liberaron un tiempo para aprenderlo, se sentaba conmigo a hacer los ejercicios y algo se le quedó para leerlo, no para hablarlo.

Pero Adirane no hace caso a esto último que le digo y entra al cuarto de atrás y la oigo hurgar entre los papeles, abrir y cerrar los cajones.Sale con un cartel plastificado y amarillento en el que dice «Hoy no habrá clase». Me pregunta de cuándo es. Le digo que por las amenazas y las huelgas. Que era un cartel que la abuela se hizo y plastificó con celofán para po nerlo siempre que aparecían a decirnos que al día siguiente no se abría. Y que eso era a menudo. Porque habían cogido a uno. Porque encarcelaban a otro. Porque se habían matado manipulando una bomba. Un chico golpeaba la puerta en mitad de la clase y soltaba: Mañana no se abre. Y la abuela no abría. Qué iba a hacer. Los que abrían se la jugaban. Al día siguiente podías tener el negocio reventado.

¿Ella nunca se negó?

¿Por qué crees que la cerradura abre tan mal?

Pasamos casi una hora tirando papeles en bolsas de basura. No hay nada de valor. Saca el teléfono y graba los sacos de papeles. El cartel exterior. El nombre de la academia impreso en las hojas de examen. Sé que me graba de espaldas y que graba mis manos pasando los papeles sobre mi pecho en busca de algo que valga la pena conservar. Tengo la nariz y las manos congeladas y ella empieza a toser y le digo que nos vayamos. Apago la luz y cierro la academia.

Creo que podremos sacar algo por este lugar, ¿no crees?

Entramos en un bar. Pide algo con un gesto al camarero.

Nos sentamos en la barra, algo enfrentadas la una a la otra. Estamos en una especie de tregua. Casi puedo sentir algo pa recido a la paz que se cuela entre una y otra batalla.

Una mujer rubia parece reconocerla y, a su paso por nuestro lado, suelta el manillar del carrito de bebé que va empu jando y apoya las manos en sus hombros, Adirane, berdin zau- de, le dice. Es una vieja compañera del colegio. Ya ves, sigue, este es el tercero. Los otros están en la ikastola. Pero cuéntame tú. Y ella le sonríe y no dice nada. Tarda demasiado en res ponder.

Adi, pero cómo estás. Pesa su silencio.

Está bien, respondo yo.

¿Qué haces por aquí?

Ha venido a hacer un trabajo. Y a vernos.

Qué bien. La amona estará contenta. Cómo te quería esa mujer.

Sí, lo está, le digo.

Tendrás ya niños y todo.

Entonces la vieja compañera entiende que no va a recibir respuestas y dice agur y parece coger impulso para volver a empujar el carro. Cuando suena la puerta, la miro y tiene los ojos cerrados. Parece decepcionada consigo misma.

Llevo mi mano a su mano. Y se deja acariciar sin retirarla. ¿Hija?

Se le caen dos lágrimas sobre la piel tensada por el frío.

Tienes que decirme qué pasa.

Tuve mucho miedo.

¿A qué, maitea?

A todo.

Traga saliva y pide con la mano al camarero otro vaso para mí. Yo me quito el abrigo y lo doblo sobre mis rodillas y tiro de su bufanda, que se desliza por debajo del pelo, y la pongo encima. Ella se baja la cremallera y echa el aire en un soplido que puedo oír. Y mira hacia arriba tragando saliva.

Sobre todo, miedo de ser algo malo para ella. Para la niña. Porque no estaba bien. Porque pensaba que me iba a pasar algo. Y me fui. La dejé con su padre. Me fui. Decidí no ser más su madre. No quería que me viera angustiada. No quería transmitirle esta oscuridad.

Pero ¿por qué te iba a pasar algo a ti?

Y arranca: A todo el mundo le pasaban cosas a mi alrededor. A mí ya me había fallado el cuerpo una vez, cuando perdí el anterior embarazo tan tarde y tuvieron que ayudarme para sacar al bebé. Tuve que parir a un bebé tan grande. Yo pensé que eso no había significado nada. A todas nos dicen que eso pasa, que a casi todas nos pasa. Que a una de cada tres. Pero nadie nos habla de eso. Nadie te lo cuenta. Yo te dije estoy bien, y es que estaba bien. Pero algo se había que dado ahí, quiero decir no adentro donde el bebé, sino una pena. Era una amargura que yo no podía controlar. Que tampoco podía compartir. Eso era lo que me desquiciaba, que yo no tenía el control sobre lo que pasaba dentro de mi cuerpo.

Pero, laztana, eso le pasa a muchas mujeres. La abuela per dió dos. Pero ¿y la niña?

Dice que el embarazo de la niña lo vivió mal, con mucha tensión. Dice que eso la transformó. Que le dolía la cabeza varios días a la semana. Que no podía trabajar. Que le hicieron mil ecografías porque iba sola a urgencias diciendo que sentía algo o que no sentía nada y le hacían la ecografía y no sabía si crecía bien o no crecía.

Me aprendí de memoria cómo es un embrión, dice, cuán tos gramos crece un feto cada semana. Sabía lo que tenía que medir. Qué órgano estaba creándose en ese momento. Leía textos sobre los bebés muertos antes de nacer. Buscaba foto grafías. Cuando ya podía sentirlo dentro, me compré un pequeño aparato, como un estetoscopio que pasaba por encima de mi barriga y podía encontrar su latido. Si iba a hacer una grabación, volvía a casa y me lo ponía. Si iba a por el pan, con el abrigo abierto, pero todavía puesto, escuchaba. O si me despertaba a mitad de la noche.

¿Y qué oías?

Un zumbido, un burbujeo, gotas. Fum, fum, dice. Muy rápido, pero eso me dejaba tranquila. Cuando yo no lo encontraba, llamaba a Iván y él me lo pasaba untado en gel por la barriga. Y me decía: Confía en ella, está aquí. Y era verdad: la niña nació. Cuando ya estuvimos en casa, dejé de preocuparme de que algo le pasara a ella y empecé a preocuparme de que algo me pasara a mí. Algo incontrolable, como una enfermedad, como apagarme de pronto. Y no he sabido controlar la preocupación. Y él tampoco me ayudaba. Pero también como si estuviera perdiendo los últimos días de mi vida en esa casa, parada, aislada, empeñada en la nada. Hasta que ya no he podido más. Porque tenía tristeza todos los días. Estaba siempre enfadada. Es difícil vivir pensando que te va a pasar algo. Anticiparse es la peor forma de vivir. Y me alejé. Y ya estaba alejada de vosotras.

Entonces se lo digo. Que lo siento. No sé de dónde nacen las palabras. Desde qué año de nuestra vida nacen. Ni sé a dónde van a caer. En cuál de todas mis hijas. En la que jugaba sin preguntar a mis pies. En la que se encontró con la bofe tada de la verdad en una bronca juvenil: Tu padre no se murió cuando te han dicho, lo mataron, pregunta a tu madre por qué.

Ser madre no es fácil, y no sé si te lo he dicho antes, pero sueno como si me repitiera.Todas tenemos tardes difíciles. Todas dudamos.Todas tocamos alguna vez la desesperación.

En realidad, sueno como si repitiera un secreto evidente gritado por generaciones de madres a las que no se ha prestado atención. Pero tampoco es esto, le digo. No puedes alejar a tu hija de ti.

Sí puedo. Lo he elegido. Necesito salvarme. Tú me alejas te de lo que te pareció. En este caso, la violencia soy yo: la violencia es mi amargura.

Entonces abre su cartera y saca una fotografía reciente de la pequeña Ruth. Me la extiende sin conseguir mirarla. Es igual que tú, le digo. Ya no es un bebé, es una niña. La nariz pequeña y los ojos rasgados, casi orientales, más claros aún que los nuestros. Los mofletes rojos y brillantes. Pero tiene el pelo liso y claro de él y le nace en la frente con un pico en medio casi platino. Sonríe con la boca enorme y dentro todos esos dientes brillantes y nuevos. Paso mi mano por su cara como si de verdad pudiera tocarla.

Me hace un gesto y me dice que me la quede.

¿Y qué pasa con Iván?

No responde.

¿Estás mezclando las cosas? Nadie te ha dicho que tengáis que ser una familia como las demás. Tu hija os tiene a los dos.

No puedes dejarla atrás. Tú eres su madre. Nadie te dice que tengas que estar de ninguna forma. Nosotras fuimos dos, nada más. Estaban los abuelos, pero éramos tú y yo.

Por eso, ama. Por eso.

Se cierra el abrigo y se encara a la barra, deja un billete en el plato de metal. Me quita la bufanda de las manos y se la enrosca dos veces en el cuello. El borde de la bufanda acumula lágrimas que se quedan prendidas sobre la lana roja sin llegar a romperse.

Sale.

Y la veo alejarse por la calle.

En el corazón del macizo del Mont Blanc, a 3.466 metros de altura, se entrega el Premio Grand Continent -el primer galardón literario que reconoce cada año un gran relato europeo-.

14

OCÉANO MAR

(Adirane)

Pasea por uno de los muelles del puerto. No está pensando. No de forma verbal. ¿Así que esto era? Cuando ella le pedía una razón para entender lo que les pasaba, le suplicaba que buscara dentro, ábrete y encuentra, le decía, explícame tú, no tengo que ser yo siempre la que tire de esto: dos tazas de café vacías sobre la mesa, la casa tomada por los juguetes. Dime qué hacemos. ¿Qué es esto? Nosotros es esto. Pero no había ninguna aceleración. Ningún resorte saltaba. Y él le respondía que no tenía pensamientos que pudiera expresar. Que no sabía hilarlos. Que era una sensación entre las costillas.

¿Estás angustiado?

Si acaso miedo.

Te tengo miedo, le dijo una vez.

¿Era ella alguien a temer?

Ha dejado a su madre en el bar, a punto de decirle algo pro bablemente inteligente, un consuelo de palabras. La ha dejado con esa pequeña granada de mano en su palma sin estallar.

A veces es mejor no saber, ama.

No quiere encontrarse con nadie. Busca en los bolsillos y, entre restos de galletas y las instrucciones de montaje de la sorpresa de un Kinder, encuentra unas monedas. Las suma y paga el peaje de la motora y cruza al barrio del Este. La campana de la iglesia suena una vez. Van con ella un niño y su madre y su abuela. No son de aquí. Están de visita. Madrid, quizá. Esa forma recortada de decírselo todo. No se parecen, pero la forma de la cara, una dulzura de las líneas, se repite de la una a la otra y al niño. El silencio del muelle recoge sus movimientos rápidos y esa conversación extranjera en la bahía. Todos con sus chubasqueros azules. Los zapatos húmedos. El niño se inclina de pie sobre la barandilla de la barca y la ma dre lo apresa como si de verdad fuera a caerse por la amura, como si existiera la posibilidad de que el niño se le escapara, se oyeran un par de gritos y después se perdiera bajo el agua. Agua, agua, dice el niño. Eso es lo peor, que sí puede pasar, piensa ella. Y dice que sí con la cabeza sin darse cuenta. Que hay niños que caen al agua en una mañana de excursión y a los que no se vuelve a encontrar.

Es algo simple como la gravedad. Las posibilidades más oscuras de cada verdad pesan en el fondo de los ríos.

La abuela del niño le sonríe como disculpándose porque la madre pronuncia tantas veces el nombre, le da órdenes inquietas, desea alcanzar ya la orilla y rompe la tranquilidad de ese miércoles: Pablo, estate quieto, te puedes caer al fondo y yo no me voy a tirar a por ti, le dice. Sí te tirarías, idiota. Claro que te tirarías, con el bolso cruzado, las botas australianas que se hin charían de agua y ese teléfono caro con el que intentas haceros fotos con la mano que no aprieta la cintura del niño.

Irías de cabeza detrás de él.

Bajan de la motora y, al otro lado, la pasarela de tablones desemboca en la plaza de la que arranca la única calle que discurre paralela a la ría. La lluvia ha despejado las mesas de las terrazas junto al embarcadero.Va hasta el final del callejón y toca la pared y da la vuelta.

Por mí. Casa.

El mar pega fuerte sobre las balconadas de los restaurantes. Los tejados a dos aguas, cuya bisectriz parte los edificios en dos y traza una línea entre las viviendas, con los marcos de las ventanas y las barandillas de los balcones todos de diferente color, pintados con los sobrantes de las barcas. Sobre la puerta de la taberna, una red de pescadores y una cesta de mimbre, una boya antigua, una taza de peltre, objetos viejos colgados que indican algo: aquí se bebe pensando en el pasado.

La ropa se moja en las cuerdas de tender, se tiñe de oscuro, las sábanas dan bandazos contra los balcones. Junto a una colección de pantalones de diferentes tamaños: Euskal Preso Eta Iheslariak. Saca la cámara y baja unos peldaños hacia el agua. Están completamente cubiertos de verdín y le cuesta mantener el equilibrio. Graba durante algunos minutos. Graba las olas pegando en los bajos de las casas. Graba la motora aleján dose vacía y una escalera estrecha, entre dos edificios, que trepa hasta el monte. Al fondo, en un muro pintado de blanco sobre el que cae la hiedra, aparece escrita en negro y mayúsculas la palabra tortura. Una línea roja la atraviesa.

Siente un pinchazo de dolor en el vientre y la humedad pegada a sus pantalones. También su propia humedad, esa descarga de calambres inesperados de los músculos. Pero no va a volver ahora, tiene que dejar respirar a su madre, necesita estar un rato sola, y sale del pueblo y toma la ruta de la costa, que avanza serpenteando hacia la bocana del puerto. Se para en una pared de piedra a la que le han recortado una ventana. Como en una lámina, el Cantábrico asoma con es puma y movimiento manso. Siempre esa frontera líquida. De aquí para allá, arreglaos vosotros, parece recordar. De la orilla hacia dentro, la ley de las tormentas.

Recuerda los paseos por ese mismo camino junto a sus abuelos, una, dos y tres, salto. Y los abuelos, cargados, frágiles, los tobillos cansados, tiraban de sus muñecas hacia arriba y ella conseguía saltar un desnivel o un charco. Ese esfuerzo constante por mostrarse felices. Le parece sentir en su mano la aspereza de la mano de su abuelo, la anchura de la palma y las falanges cortas y callosas. Y la tersura siempre en las de su abuela. La piel resbaladiza sobre los huesos. Nada más que una mano sobre otra mano sobre otra mano. ¿Es eso una familia? Y duda profundamente de que ese hombre y esa mujer tuvie ran alguna vez una renuncia verdadera. Y cómo se tomaron siempre tan en serio y,a la vez,con tanta alegría,la obligación de quererlas a ella y a su madre por encima de todo lo demás.

Intenta no pensar en el dolor de tripa, pero empieza a descender como una descarga hasta las rodillas.

A él no le importaba la sangre. Sobre todo, al principio. Ni que tuvieran que cambiar después las sábanas. No le importaban sus descuidos por la casa: la mancha sobre la silla, el tampón envuelto en papel sobre la cisterna, el sabor a hierro del sexo. Piensa en él con algo parecido a la ternura y salta los años y hace un esfuerzo por regresar al primer comienzo, el resbalón sobre el paso de cebra agarrada tan fuerte a su brazo que cayeron los dos borrachos en San Bernardo. Las horas que pasaron tirados en un colchón sobre el suelo porque no tenían dinero ahorrado para comprar el somier ni el sofá. Todas las películas que vieron en aquellos días, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Hierro 3, Tideland, Pulp Fiction mil veces repetida. La saliva cambiando de piel sobre la almohada durante horas. La mano en el cine, dentro del pantalón. El recorte de la silueta de él de madrugada sobre la silla guardando imágenes de vídeo de ella en un disco duro. Los miles de correos a todas horas, también dentro de la oficina, mirándose por encima de los cubículos blancos. Cuando cocinaban platos diferentes para me ter en los túperes y que nadie sospechara en el comedor. Que dando en la esquina a la salida y corriendo a casa. Todo lo que a él le gustaba de ese secreto al principio, vivir como si exis tiendo juntos se jugaran algo, como en las películas de espías.

Recuerda también la torre de libros leídos junto a su cama que hacía de mesilla y que ella derrumbaba cada amanecer, cuando se levantaban para salir corriendo a la productora. La información de Martin Amis con el billete de viaje sencillo incrustado en las páginas. Enero de 2008. El pasado de Alan Pauls terminado solo por él; nunca por ella. En este libro no pasa nada, pero es una maravilla, decía. Océano mar, Manituana, 62 modelo para armar, todos aquellos libros de tapa blanda de Terry Pratchett. Este sí que tienes que leerlo, insistía, soste niendo desnudo y entre las manos El día del Watusi: es el me jor libro escrito aquí en los últimos cincuenta años, mínimo. Pero ella nunca lo leyó. Muchos años después, todavía tomaría algunas veces ese mismo ejemplar de la estantería, donde ya se mezclaban los libros de los dos, en busca de una pista, de algo revelador. Y encontraría dentro una decena de aquellas propagandas que le daban en la boca del metro: magos, bru jería, médiums. Pequeñas fotocopias cuadradas de timos eso téricos de principios de siglo.

Se metieron el uno en la vida del otro sin precauciones. Esta es mi familia. La mía está lejos, al norte. Pero también viajaron para conocerlas. No durmieron en la casa, apenas tomaron un café con su madre y su abuela en el paseo. Todos estuvieron bastante callados. Ella se recuerda desnuda sobre él en la cama, mirando el mar por la ventana del hotel más alto del monte. Él, que nunca sabía hacia dónde estaba el puerto, hacia dónde la playa. Y ella le explicó que su pueblo estaba partido en cuatro. A un lado del río, la postal de aldea, abertzale, euskalduna. Enfrente, la hilera de casitas de los pes cadores. A las faldas del monte, las casas que se construyeron debajo del caserío para alojar a los marineros que llegaron durante el auge de la industria pesquera, el barrio de los gallegos. Después, el pueblo obrero donde viven su abuela y su madre, que nace a los pies de la regata del río y se extiende hasta los muelles nuevos. Atrapado bajo un puente del tren y la Marealta. Es difícil, ya lo sé, y se reía de él.

¿Hacia dónde queda el mar ahora?

Por allí, respondía.

Pero, piénsalo, hacia allá es Francia, ¿entonces? No nos confundas. Mira, aquí es el pueblo. Y entonces ella se cruzaba en cuatro pasos la calle: Y aquí, ya es la ciudad.

En aquel viaje, una tarde, ella empezó a sentirse mal. La fiebre subió por encima de treinta y nueve y durmió casi un día entero. Cuando se despertó, era su madre la que estaba sentada a su lado sobre el colchón y le cambiaba el paño frío de la frente. ¿Tienes placas? No puedo tragar, ama. Él fumaba de espaldas a la habitación, en la terraza.

¿Por qué tuvo que llamarla?

El primer golpe real se lo llevaron con la pérdida del pri mer embarazo. No pasaba nada. Seguían siendo dos. Ella se liberó del peso que había cargado casi nueve meses. Un rasguño, apenas nada. Poco después, la despidieron de la produc tora y empezó a trabajar desde casa. Pasó muchas mañanas sola. Aceptaba todo tipo de trabajos, publicidad, recursos, lo que fuera. Pero ella quería hacer documentales, quería contar.

Entonces dijeron ahora. Y llegó Ruth, llegó la niña y la atrapó. Ellos dejaron de dormir y también dejaron de verse. No sé por qué llora tanto. No puede ser que tenga más hambre, decían, acaba de comer. El amor cambió de dirección y convergía en un punto externo a ellos. El epicentro de una mujer a la intemperie desplazado a un cuerpo pequeño que proteger. Él ayudando como podía. Él no llegando. No estando. Él, con pies de plomo, no queriendo nunca despertar a la fiera. Luego, la resaca deforme de los somníferos. Solo he tomado medio, solo un cuarto, solo las migas que quedaban en la caja. Cualquier paso en falso se convertía en una discusión que se arrastraba durante días. ¿Era eso dejar de quererse?

El pasado se levantaba dentro de ella como una huella oro gráfica y lo pronunciaba sin pensarlo dos veces: ¿Y si no me doy cuenta y la niña se cae al agua? ¿Qué agua?, le preguntaba él. No sé qué agua, no lo sé. Como Matías. ¿Qué dices?

Él también dejó de mirarla. Nunca más piel. Nunca más ojos. Solo dos adultos organizando los cuidados de un cuerpo pequeño que fue estirándose y ocupando un espacio cada vez mayor. El único espacio posible, hermoso y aterrador, entre un hombre y una mujer que crían y quieren a alguien nuevo. Y ella cada vez más fuera.

Cuando está pensando que no hay vuelta atrás, que lo único que podía hacer era marcharse, cuando piensa que tal vez pudieron enderezarlo todo en algún momento, pero ya no, frena en seco delante de una placa blanca con información. La mira durante varios minutos, pero no está leyendo. Sabe perfectamente lo que cuenta. Regresa la conciencia y pestañea para humedecer las córneas y mira más allá: la silueta blanca sobre la roca de cuatro hombres que murieron tiroteados por la policía en ese punto del camino. Sabe que también murió un animal. Que les dispararon a todos a bocajarro. Más de veinte orificios en los cuerpos. Que se oye ron los disparos por toda la bahía. También en su casa. Que el abuelo se asomó a la terraza. Entra para dentro, Miguel, por favor. Ella misma oyó la ráfaga. Que a aquello siguieron días aún más oscuros. Que la oscuridad tardaría mucho en marcharse. Que su madre no habló en todo aquel día.

Vibra el teléfono dentro del bolsillo del abrigo y sobre el muslo. Sí, sí, no te he respondido, pero nos vemos, acompáña me a ver de dónde partió ese barco. Pero solo si quieres. Puedo ir sola.

En la motora, de regreso, la familia de tres parece enfadada. El niño duerme sobre el hombro de la madre con el gesto desarmado de los confiados y la abuela y la madre miran cada una a un margen de la bahía. No se hablarán al descargar el carro del bebé en el muelle, pero ejecutan y sincronizan los movimientos como un equipo muy bien entrenado.

Se alejarán juntas. En silencio.

15

LA MUÑECA DE CARA DE CHINA

(Ruth)

¿Sabes lo que me gusta de los niños? Que no se compadecen de sí mismos. No se tienen pena. Están como en otra realidad más simple. Pero, no te creas, son capaces de detectar cualquier tristeza de los adultos. Puedes engañarlos, pero no se les pueden guardar secretos. Se dan cuenta de la violencia, aunque no hablemos de ella cuando están delante. Esos silencios se les quedan. Es algo de la supervivencia. Somos animales. No somos otra cosa más que animales. Y es como si se fueran haciendo marcas en nosotros y en ellas se acumularan los años. Mírame a mí. Y un día, sin darte cuenta, cuando estás visitando a un familiar lejano o te sientes desprotegido, cuando estás como fuera de lugar, zas, te encuentras ante una angustia que no esperabas. Entonces, el adulto se da cuenta de algo que estaba ahí, como si abriera una caja, y se acuerda de algo y reconoce el origen. Lo reconoce con agobio. Como cuando de pronto te acuerdas de una deuda que te has olvidado de pagar.

Cenábamos pollo en Nochebuena. No lo asábamos porque no teníamos horno. Mi madre nos mandaba a robar almendras a los caseríos. Ella llamaba a todas las puertas del vecindario hasta que conseguía cambiar un par de pescados frescos por cuatro huevos. Las claras las usaba para la tortilla. Con las almendras picadas y la yema dura preparaba una salsa en la que cocía la carne. La almendra se reblandecía. El pollo se teñía de amarillo. A nuestra casa no venía el olentzero, ni los Reyes Magos. No venían las vecinas. No teníamos a qué invitar. El último año que pasamos juntos, nos regalaron una manzana de sidra a cada uno por Navidad. Esperé tanto para comérmela que el día en que me decidí a abrirla estaba pica da por los gusanos.

En esa casa no había desorden porque no había cosas que desordenar. No teníamos ropa de domingo, así que no nos arreglábamos para cenar. Pero mi madre nos atusaba el pelo antes de sentarnos a la mesa y nos echaba unas gotas de agua de lavanda y bergamota que mi padre le había traído de un puerto de Francia. Ponía los dedos sobre la boca del frasco para que no se escapara nada de líquido y nos los pasaba por encima del pelo. Luego, volvía a esconder el bote debajo de la cama para protegerlo de la luz.

Esa noche, mi madre cantaba. Se juntaba con su hermana a última hora y convertían las canciones en una obligación a la que todos teníamos que asistir con buen ánimo. Corro de sillas. Botella vacía de anís. Almirez y majador. Sin turrón, ni polvorones. Mi madre cantaba mucho antes de la guerra. Luego, ya se calló. De pequeña, en su pueblo, habían tenido unos vecinos gaditanos y les habían enseñado canciones populares que no tenían nada que ver con las f iestas. «El cura no va a la iglesia, dice la niña, ¿por qué?» Si la estufa se apagaba y ya no quedaba leña para la recarga de ese día, cada uno a su casa y nos acostábamos. «Porque no tiene zapatos, zapatos yo le daré. Ora pro nobis, kirie leison.» Harina de cacao en agua y sin churros para el desayuno del día uno de enero.

En esta foto, estamos en la puerta de la iglesia para la misa del Gallo de 1935. La única vez que fuimos. Mi padre lleva a Matías dormido como un cordero al hombro. Después de la misa, nos dejó en casa y no volvió hasta la mañana siguiente.

Mira a mi madre, solo tiene veinticinco años ahí: tiene tres hijos y tiene a ese hombre.

Yo no había tenido cosas.

Pero tampoco había deseado tener cosas.

No entendía lo que significaba ser dueña de nada.

Mi vestido de percal había sido antes de mi hermana. Sí eran míos el par de zapatos y sus cordones, iguales para el verano y para el invierno, deformados por mis huesos planos hasta que el calcetín asomaba por la suela gastada o los dedos se apretaban tanto en la puntera que no podía caminar. La mancha de humo de la pared y la estrechez del colchón para los tres cuerpos no tenían importancia. No la tenía vestirnos igual durante una semana. Pero cada noche, antes de irse a dormir, mi madre nos limpiaba los zapatos a todos cuando ya estábamos acostados y los dejaba junto a la estufa para que perdieran la humedad y estuvieran calientes al día siguiente.

La primera Navidad que pasamos en Châtelineau, nos dimos cuenta de que todo lo que habíamos vivido en el pueblo era miserable. Sí, sí, miserable, eso digo.

A primeros de diciembre, Sinterklaas me dejó una caja de chocolatinas de diferentes amargores y una muñeca con la cara de china, de porcelana, y el cuerpo de cartón y trapo y dos piernas larguísimas para ese cuerpo. Cómo me gustó. Por primera vez, tuve un juguete y era solo mío. Algo que había sido construido expresamente para jugar. Y no un aro de alambre. Y no un cabo de barco encontrado en el muelle.

Esa muñeca era para mí una niña de dos o tres años con un vestido de flores con canesú y cuellos blancos. Tenía la cara redonda y pálida como una actriz americana. Unos ojos azules enormes, enmarcados por líneas negras y siempre abiertos, permanentemente sorprendidos, y la boca muy pequeña y pintada de rojo. Llevaba unas pequeñas medias blancas y zapatos de papel maché. Si ponía la muñeca en el suelo, me llegaba más arriba de la cintura. Dormía con ella, la sentaba a la mesa, la sacaba al jardín bajo el toldo y me imaginaba regresando a la casa en el tren agarrada a su cuerpo tieso y luciéndola después por La Alameda. Aquella muñeca me quitó mucha pena.

La llamé Marie.

A finales de noviembre, nos llevaron a la plaza para ver el mercado y a Sinterklaas. Hicimos una fila y cuando me tocó el turno me agarré a la mano de la madrina.

No, mejor, no, le decía. Il ne vaut mieux pas.

Ivo nos cogió a Amelia y a mí de la muñeca y nos plantó delante de aquel hombre vestido de obispo blanco y rojo. Estas niñas vienen de la guerra de España, le soltó. Pues a España nos llevamos a los niños que se portan mal. El obispo ese y sus ayudantes negros podían devolverme a mi país. Eso sí que no me lo esperaba. ¿Me habían llevado allí para devol verme? No te creas que yo tenía muy claro si ese hombre era de verdad Sinterklaas o qué era. Pero me miró y me dijo: Creo que te has portado bien, ¿verdad? Yo no le respondí.

Une sage jolie fille. Sí, sí, decía Ivo. Es buenísima. Une grande poupée para ella.

Y llegó la poupée. Unos días después, cuando nos levanta mos, junto a la chimenea estaba mi muñeca.

Ahora te voy a hablar de algo que sabes. Cierra la puerta. No es por tu madre. Es que no quiero que se oiga. Como si no estuviera el miedo ya ahí. No te acordarás de la primera vez que te lo conté porque tu madre luego impuso un silencio total. Que para qué esas historias. Que ahora la niña vuelve a dormir en mi cama. Que ya está bien de lo antiguo. Que no se habla de lo que no existe. Que eso no es más que ruido.

No te creas que a mí me encanta contarlo. Y menos ahora. Tu madre a veces se pone demasiado recta con lo que no tiene sentido. Ella sabrá. Debería haber sido científica y dejarnos averiguar a los demás por qué hay esos agujeros incomprensibles dentro de la vida de cada uno. La suya también los tiene. Otra cosa es que no los cuente o que mire para otro lado. Además, de nada sirve la tenacidad para olvidar las cosas que nos impactaron.Tu madre ha tenido mucha aversión a lo pasado. Y mira, de eso no se puede escapar. Tu propia memoria necesita de la suya. Al final, aquí estás otra vez, pidiéndome que hable. Pues te voy a hablar. En la casa de Elise pasaban cosas para las que yo no he sabido encontrar explicación. No todavía. A lo mejor, no sé, lo descubro enseguida.

El tiempo fue pasando y nosotras cada vez nos sentíamos me jor con Ivo y Elise. Ellos no habían podido tener hijos. Algu nos años después, cuando Elise ya había muerto, en una carta, Ivo nos contó que perdieron varios embarazos por un pro blema que ella tenía en la sangre. Formaba coágulos que iban a parar al corazón del bebé. Le pasó como a ti, que uno de ellos se murió ya grande dentro de la tripa de Elise. Dejó de moverse. Lo parió en casa. Era un chico enorme, eso dijo Ivo. Y ella no quiso intentarlo más.

Ellos sabían que nuestra presencia allí podría terminar en cualquier momento. Que solo iban a cuidarnos durante una época y formaba parte del acuerdo dejarnos marchar.

No les quise como a mis padres, eso no, aquello no nacía de la víscera, pero a lo mejor solo fue cuestión de tiempo. Aquella época en mi vida y en la de mi hermana fue importante. Un paréntesis de pena y alegría a la vez. Si todos los años que he vivido fueran un puzle, aquel exilio sería una pieza muy grande para los pocos años que fueron. Tú sabrás cómo colocas tus piezas, es muy pronto para eso.

Pero la falta de noticias de la familia pesaba mucho. Me sentía culpable cuando abría la boca y hablaba francés cada vez con más naturalidad, cuando pisaba descalza las alfombras tibias de la casa, cuando me lavaba la cara con una pastilla de jabón. Era imposible que a cada cucharada de sopa caliente que me metía en la boca no recordara la boca de mugre de mi hermano. Todo lo anterior empezaba a transformarse en una película de cine mudo donde las escenas se iban emborronando y cada vez tomaban más velocidad.

Qué te pasa, petite.

Y yo: Rien.

Una tarde, estábamos jugando a la cuerda en la huerta y en uno de los saltos, al clavar los talones en el suelo, me pareció que dentro se me había roto algo. Amelia me acompañó al baño y se quedó esperando al otro lado de la puerta. Ruth, ¿qué? Pasa algo, Amelia. Abrí la puerta y ella se rio y me dijo: Sí, pasa, que ya eres mujer. ¿No lo era antes? En mis bragas había una mancha marrón oscura. Amelia me las envolvió en papeles y me dijo que tenía que contárselo a Elise para me diera algunas toallas y gasas. Pero no me atreví. Pasé esos días pensando que me iba a morir y caminando con la espalda pegada a las paredes para que nadie notara el bulto de papel que llevaba entre las piernas. Me sentaba en el borde de las sillas para no mancharlas. Cuando me levantaba, siempre una mirada rápida hacia atrás. Voy a morirme, Ame, y madre no te dejará volver con una niña muerta. O te pegará.

Claro que no me morí. La madrina me abrazó cuando se lo dije y me estuvo explicando algunas cosas con mucha torpeza. No me enteré de casi nada. Sí de que sangraría cada mes, aunque a la vez yo siguiera jugando durante horas con mi muñeca, aunque una parte de mi creyera en Sinterklaas. Tenía todavía un pie en el mundo de los niños, pero una puerta se había abierto y cada veintiocho días, como las mareas, echaba de menos a nuestra madre, incisiva y profunda mente.

No podía creer que mi madre, mi hermana, Elise y todas las mujeres que había conocido me hubieran ocultado una cosa tan importante. Y, sobre todo, no podía creer que esto solo nos pasara a nosotras. Quién se iba a acordar de explicar le eso a una niña en medio de una guerra. A una niña que crece lejos de su casa, quién iba a hablarle de nada.

En el otoño de 1940, meses después de que acabara la guerra, Elise se dio cuenta de que yo ya no era la niña rebel de que llegó, que aquella indocilidad estaba desapareciendo, dando lugar a algo peor, a la tristeza. Así que decidió volver a escribir a la familia exigiendo noticias. Las niñas están bien, pero quieren saber. Nadie respondió.

Cuando pienso en aquello, se me pone rígida la espalda, mira las manos, no puedo abrirlas. Es un escalofrío. No es miedo. Es otra cosa.

Tú sabes que nosotras no rezábamos. Acaso nos persignábamos con desmaña.

Amén, decían. Pues amén nosotras.

Cuando tienes urgencia por llenarte el estómago, se te olvida que puedes alimentar también otras partes. Pues esa noche Amelia tuvo algo de fiebre y daba vueltas en la cama. La ayudé a cambiarse el camisón empapado. Le traje un vaso de agua y la desarropé para que bajara la temperatura. Tenía las mejillas con dos chapas amoratadas y calientes y las manos hela das. Elise había estado toda la tarde con ella. Será mejor que duerma. Vigílala, petite.

Me senté a los pies de su cama y empecé a hablar para distraerla. ¿Te acuerdas de cuándo apareciste toda blanca por que te habías caído contra los sacos de la harinera? Mamá dijo que, si pudiera, te freiría en la sartén. Con la flaqueza de la memoria de los pocos años, recordamos también el temblor de las bombas, cómo habían ido desapareciendo los hombres de las casas, la feria suspendida de aquel verano, las calles cada vez más vacías. Antes de meterme en la cama, le dije a Amelia que le iba a hacer una infusión con miel. Y bajé las escaleras a oscuras. Desde el recibidor, oí la voz de Elise en el comedor. Parada en el rellano, vi cómo la puerta de la calle dio un portazo. Ivo se alejaba de la casa bajo el paraguas. Pero Elise seguía hablando y hablando.

¿Y con quién?, dirás.

Volví a subir porque me pareció raro. Parecía que había alguien con ella. ¿A estas horas? Es imposible, nunca nos visitaban después del atardecer. Le di la mano a Amelia y le hice un gesto para que no hablara. Fuimos bajando poco a poco los peldaños. De puntillas. Como si nuestro cuerpo pequeño fuera capaz de hacer algún ruido contra la moqueta mullida. Todos los dedos de nuestros pies hundiéndose en la lana clara del suelo.

Las puertas del comedor estaban cerradas, pero quedaba entre ellas una leve ranura. Dos velas altas iluminaban la habitación. Elise estaba de espaldas a nosotras, sentada en una silla. Tenía las palmas extendidas sobre la mesa y la cabeza apoyada en el respaldo. Estuvo mucho rato en silencio. Pero luego empezó a hablar otra vez, primero en voz baja y sin que pudiéramos entenderla, hasta que gritó: Cristales, crista les. Y luego cristales y el niño tiene tos. El niño tose. Cristales, cristales. Y mandaba callar a alguien agitando la mano arriba y abajo. Y decía que silencio. O mandaba a alguien que man dara callar a otra persona. Nos asustamos, porque en la voz de Elise había una cavernosidad diferente, surgía de un lugar más profundo que su garganta.

Yo no sé, te digo, qué estaba pasando allí, al otro lado de la puerta. Si me preguntas, hoy en día, no sé explicármelo.

¿Estaba loca Elise? Ni idea.

Por la mañana, cuando bajé para anunciar que Amelia estaba mejor, me la encontré sentada en camisón delante de una taza de café en esa misma mesa del comedor.Aquella mujer no había dormido. En el centro, había un balde de cristal lleno de agua. Me sonrió y extendió hacia mí un papel doblado. En ese papel, en una letra casi indescifrable, había escrito:

Vuestra madre ha vuelto a casa.

Vuestro padre no.

Todo está quieto. Todo está mojado.

Va a llegar una carta.

Me sonrió y se levantó y subió a su dormitorio. No volvimos a verla en todo el día. No pregunté nada más porque entendí que en el silencio de Elise había algo que no se podía abordar. Agradecí que mi hermana hubiera decidido acompañarme en aquella expedición; si no, habría pensado que todo había sido una pesadilla. O que yo también estaba en ferma y las dos delirábamos. Amelia y yo nunca insistimos.

Después, fuimos testigos de cómo algunos hombres y mujeres llegaban de noche, cuando nosotras ya estábamos en la cama, y ella les hablaba, con la cabeza siempre echada hacia atrás en la silla y las manos abiertas sobre la mesa, todos los dedos extendidos, de gente que habían perdido, les anunciaba la cura de enfermedades, cuándo iban a encontrar a alguien que les quisiera. Elise nunca decía nada malo en aquellas se siones. Ivo siempre se marchaba.

Si te digo la verdad, no sé bien qué parte llegué a com prender cuando era niña y cuál no y qué parte entiendo aho ra. Qué asumí como una forma de vivir en esa casa. He renunciado a encontrar las razones. Qué de todo aquello no me importaba conocer. Pero nunca tuvimos miedo. Porque Elise no daba miedo. Jamás nos metió miedo, no existieron las ame nazas. Nada de eso llegaba a trascender hasta la luz del día. Amelia y yo grabamos aquellas palabras con nosotras y guar damos el papel.

Ábrelo, es ese que tienes ahí. Fíjate desde qué antigüedad vienen esas palabras.

La carta llegó. Nuestra madre no se extendía demasiado. Se alegraba de que sus niñas estuvieran vivas, sanas, agradecía todos los cuidados de Ivo y Elise. Contaba que su hermana había tenido otro niño. Que sus hermanos seguían en pri sión. Que nuestro edificio volvía a estar, poco a poco, habitado. Y que pronto podríamos estar todas juntas.

Aquella carta inició una cuenta atrás.

Cuando la segunda gran guerra tocó Bélgica, nos despedimos de Elise y de Ivo y regresamos a España. Elise lloró desde días antes de que nos marcháramos. En la estación de trenes de Bruselas, antes de subir al vagón, me entregó a Marie. Le había cambiado el pelo de lana por mechones de su propio pelo rubio. Si me acercaba la cabeza a la nariz, podía aspirar el olor del jabón de Elise.

Otra vez, dejábamos atrás un país cercado por la guerra.

Muchos años después, subí la muñeca al trastero. Tu madre llegó a conocerla y jugó con ella.

Yo empecé a pensar que esa muñeca solo traía desgracias a las mujeres.

Jamás, ya sé que lo sabes, pero jamás pongas un balde de agua sobre una mesa.

La muñeca la puedes buscar, estará arriba. Ve a por ella si quieres.

Tú sabrás.