Un viaje sobre las aristas de la vejez y la libertad

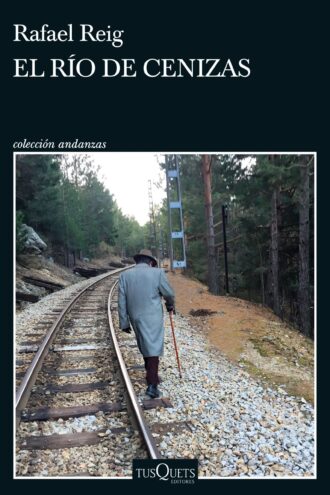

“El río de cenizas”, la última novela de Rafael Reig, editada por Tusquets, ahonda en los días finales de un hombre que vive en una residencia de ancianos y hace un balance sobre su vida para ajustar cuentas con el pasado.

Decía el cineasta Ingmar Bergman que envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube la cuesta, las fuerzas disminuyen, pero la mirada se vuelve más libre, la vista más amplia y serena. Cuando uno cumple años la sociedad presupone que alcanzas dos virtudes claves: por un lado, cierta tranquilidad de espíritu, y por otro, una destacada madurez que te han concedido los años. Sin embargo, hay otro elemento que suele acompañar el hacerse mayor y del que se habla menos: la soledad como la gran protagonista, el aislamiento como fiel acompañante. Precisamente esa es una de las principales claves de la última novela del escritor Rafael Reig (Cangas de Onís, 1963) titulada “El río de cenizas” y editada por la casa Tusquets. Vayamos al núcleo central de la historia que ha cautivado a numerosos lectores.

El narrador y protagonista es un hombre adinerado que tiene 75 años y ha sufrido un ictus. A raíz del preocupante episodio de salud, que le ha dejado importantes secuelas, ingresa en la residencia para la tercera edad “Los Carrascales”. El sitio en cuestión acoge a todos aquellos ancianos que pueden pagarse un alojamiento de alto standing. Allí, rodeado de numerosos personajes muy diferentes y extravagantes, irá desplegando un mapa de su vida, ahondará en la vejez e intentará encontrar respuestas a muchas de sus preguntas vitales. El contexto de la historia nos sitúa ante una peligrosa pandemia que modifica los hábitos y la realidad de los pacientes y los cuidadores, y que tiene numerosos paralelismos con los que podemos hacer referencia a la crisis de la covid-19. Aquí comienza paulatinamente la trama y el desarrollo de la obra: el protagonista, que oscila entre la nostalgia y el desamparo, decide intentar pactar con el pasado. Lo hace porque necesita ajustar cuentas y despedirse de este mundo intentando encontrarle un significado a la existencia. Entre lecturas y actividades típicas de una residencia de ancianos, el narrador redactará una misiva dedicada a su hijo Gonzalo en la que reflexionará acerca de su vida pasada y de las conclusiones que ha podido extraer.

Hay mucha alegría en este libro porque Reig despliega un humor muy fino, pero también hay mucha tristeza. El escritor asturiano es ya un hábil maestro que sabe combinar lo trágico y lo cómico, y encontrar un sano equilibrio entre el dolor y la alegría. El novelista y periodista Isaac Rosa escribió, con mucho acierto, que estamos ante un tratado sobre la decencia y la honestidad, pero también una maravilla escrita para que leamos felices, para que riamos, y para que hallemos alegría, incluso, o, sobre todo, en medio del dolor. La biografía se mezcla con sus arrepentimientos, con el recuerdo de sus seres queridos, incluso con la búsqueda de una redención imposible. He aquí una problemática que plantea la novela: ¿Es posible firmar la paz con tu pasado, o, por el contrario, envejecer implica asumir que habrá determinadas personas y recuerdos que llevaremos clavados como un puñal en la piel hasta el fin de nuestros días? El escritor nos presenta muchas pinceladas de nostalgia por una juventud perdida y por todo lo que le quedará por hacer. ¿Acaso no es eso hacernos mayores, creer que ya es demasiado tarde para darle la vuelta a la tortilla, para enmendar nuestros errores? Quizá por eso comienza la historia diciendo que ha soñado con un río que nunca ha visto, y que en su vigilia “andaba a buen paso y tenía treinta años”. Rafael Reig, una figura clave de las letras españolas, nos regala una confesión autobiográfica a bocajarro en la que desarrolla no solo el viaje que supone la vejez, sino también lo que ha aprendido del amor, de la familia, de los amigos, del propio paso del tiempo.

Una característica especialmente destacable de la novela es su originalidad, especialmente debido a la particularidad del protagonista, que se caracteriza por ser un anciano muy culto y extremadamente apegado a la literatura. Fruto de ello, maneja un amplio bagaje cultural que va repartiendo entre las más de doscientas páginas. Por ejemplo, hace referencia a La muerta en Venecia (de Tomás Mann) o a la Leyenda del santo bebedor (de Joseph Roth), con las que el lector podrá conectar rápidamente si también es aficionado a este mundo. Los ojos que se posen en esta novela podrán gozar de asociaciones culturales tan insólitas como la que ofrece al comienzo de los designios de Catilina, el senador romano a quien Cicerón denostó, y de Santa Teresa.

El humor también está muy presente, como es habitual en las novelas de Reig. He aquí uno de los principales valores de esta novela: combinar un relato de ideas tan densas como la tristeza, el arrepentimiento, la angustia o el sexo, sin perder la ternura y la gracia. Entre los elementos que cabe resaltar de la novela está el concepto que plantea de libertad. ¿Qué entendemos por libertad? ¿Qué podemos subrayar como redención? ¿Cumplir años implica gozar de mayores respuestas a las infinitas preguntas vitales? Todas estas preguntas están presentes en la novela a través del protagonista, que intenta responder a ellas mediante los recuerdos y su particular odisea en la residencia.

Como ya hizo en otras obras pasadas, como la apasionante novela autobiográfica “Amor intempestivo”, en “El río de cenizas” encontraremos una mezcla de comedia y existencialismo que combinan perfectamente. Según el narrador, la vejez nos puede quitar muchas cosas y por tanto puede llegar a suponer algo negativo y deprimente, una penosa representación teatral, como diría el propio autor. De hecho, hace referencia a los cambios en el cuerpo y el empeoramiento de ciertos hábitos que en la juventud se dan por hecho, como el gusto de dormir a pierna suelta, algo que nuestro protagonista dejó de disfrutar con la edad, tal y como afirma: “Hace años que me levanto a las cinco de la mañana y ya no puedo conciliar el sueño. Dicen que el despertar precoz es propio de la edad avanzada o de las depresiones”. Sin embargo, también ofrece una lectura positiva: la libertad de afrontar con lucidez el destino final, allí donde todos nos encontraremos tarde o temprano. “Mi pasado está compuesto de partes llenas, compactas e indivisibles, girando y golpeándose unas con otras en un vacío diáfano; duros átomos de dolor, de placer, de vergüenza, también de amor, que permanecerán errantes en la oscuridad, cuando, sin haber llegado a comprenderlos, yo haya atravesado la fría corriente con mi moneda en la boca”.

En “El río de cenizas”, los lectores también podrán encontrar hilos históricos que interpretan la España reciente y nos acercan a unos años en los que las tradiciones culturales, sociales y políticas eran muy distintas a las actuales. El protagonista, que pertenece a otra generación que se aleja de la llamada generación millennial actual, recurre a los versos del poeta Vallejo: “Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir”. En esa afirmación podría estar el resumen de toda la historia. El autor viene a decirnos que el final de los días no es tan alegre como la época juvenil, pero sigue valiendo la pena porque nos regala cosas nuevas. Como el propio autor reconocía en una entrevista, una vejez digna es la que permite aceptar que luego viene la muerte. Ya no hay miedos, ni jefes, ni hay que quedar bien con nadie callando lo que pensamos. La vejez es liarse la manta a la cabeza.

La estructura narrativa nos sitúa ante una galería de personajes secundarios que articulan toda la novela. Para empezar, destaca la figura de su hijo cincuentón Gonzalo y cómo los hilos familiares se van alejando conforme los padres se hacen mayores: “Lo que más recuerdo del primer día cuando me trajo mi hijo Gonzalo es lo asustado que estaba. Pero el encuentro con un árbol de ancha copa me hizo sentir acompañado”, dice el protagonista. Junto al hijo, sobresalen amores pasados del protagonista y una gran cantidad de amigos que remiten a su pasado. Por otro lado, están los numerosos compañeros y compañeras de la residencia de ancianos, que son muy extravagantes, pero también tiernos, únicos e irremplazables. Como si de un puzzle gigante se tratara, el autor nos presenta a un jugador de ajedrez que indaga en la vida de los demás, a una mujer que dirige una orquesta inexistente, incluso a una viuda que prepara la maleta cada día esperando que vaya a recogerla su marido. En el asilo conviven figuras muy diferentes, pero todas tienen algo en común: quieren matar al tiempo, y lo hacen a través de innumerables actividades que les hagan sentir más o menos vivos.

El final termina con esta frase melancólica: “Gonzalo, estaré contento, y espero que tú también. Sé feliz y vive despacio. Ya te he dicho que te quiero, aunque muchas veces te haya querido mal”. Si la novela empezó con su hijo, también termina con él. De esta forma, el arco narrativo se cierra dejando claras tres conclusiones que los lectores más avispados sabrán llevarse a casa. La primera, que la existencia es demasiado corta como para vivirla de forma acelerada y con rencores innecesarios; la segunda, que crecer implica reconocer los errores cometidos y hacer balance del pasado para poder despedirse correctamente; y la tercera, quizá la más importante de todas, es que se puede querer a la familia, a los amigos, a los amores, y que el sentimiento nunca sea el mismo, que cambie sin cesar, que incluso creamos perderlo con el paso de los años cuando lo único que estamos haciendo es reinventarlo.