Green Deal versus ecología: la era del ecologismo productivista

En la cumbre sobre el clima celebrada los días 22 y 23 de abril, que pretendía marcar el regreso de Estados Unidos a la diplomacia post-carbono, los distintos líderes que subieron al podio pudieron poner a prueba sus discursos. Joe Biden describió el desafío climático como una oportunidad para devolver a Estados Unidos a una posición competitiva basada en la “energía limpia” (entendiéndose como sinónimo de bajas emisiones de carbono). Su enviado, John Kerry, añadió: “A nadie se le pide un sacrificio: esto es una oportunidad”. Décadas de descalificar el ecologismo como una carga para el trabajador y los empresarios han dado finalmente sus frutos: para allanar el camino hacia un futuro por debajo de los 2°C de calentamiento global, lo que triunfa es la retórica de la viabilidad técnica y la conveniencia económica. Jennifer Granholm, la secretaria de Energía demócrata, recicló una de las metáforas más famosas de la Guerra Fría al anunciar que los mercados abiertos y las innovaciones dentro del green tech equivalían al “lanzamiento a la luna” de nuestra generación 1. El eco histórico es obvio: ya en los años cuarenta, la diplomacia económica estadounidense declaraba de forma grandilocuente que la cooperación técnica y científica podía salvar al mundo del hambre y la guerra, que la “frontera infinita” del Proyecto Manhattan y el programa espacial 2 teorizada por ingenieros como Vannevar Bush abría posibilidades técnicas hasta el punto de que la miseria y el miedo serían pronto un recuerdo lejano. El gobierno de Biden reconoce explícitamente estas referencias históricas al denominar su proyecto de ley de financiación de la investigación como “Endless Frontier Act”.

En la misma cumbre, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, rebajó en parte los ánimos: “Seré franco. Los compromisos por sí solos no son suficientes. Necesitamos un cambio real en el mundo real. Ahora mismo, los datos no coinciden con la retórica, y la brecha es cada vez mayor”. 3 Pero esto no cambia el paradigma político que se ha establecido desde hace varios meses. La recuperación necesaria debido a la crisis de la COVID-19 (o al menos después de la crisis de la COVID-19 en el hemisferio Norte) está acelerando la integración del imperativo climático en la regulación de la economía mundial. La entrada en la política del Antropoceno, ahora está claro, no está en absoluto en el terreno de la reconciliación con la naturaleza y los seres vivos o de la promoción de valores post-materialistas. Más bien adopta la forma de una reinvención de la productividad, un nuevo pacto entre el trabajo y los mercados, y una cooperación técnica que se supone que garantiza la seguridad global.

La política del Antropoceno, ahora está claro, no está en absoluto en el terreno de la reconciliación con la naturaleza y los seres vivos o de la promoción de valores post-materialistas. Más bien adopta la forma de una reinvención de la productividad, un nuevo pacto entre el trabajo y los mercados.

PIERRE CHARBONNIER

Hay que valorar la importancia de esta reformulación del imperativo ecológico y climático. La cultura política nacida en los círculos ecologistas de los años sesenta y setenta, retomando algunos de los temas de la crítica a la industria ya desplegados en el siglo XIX, puso de relieve las patologías de la sobreexplotación y el consumo excesivo, de la alienación entre el ser humano y su entorno, y de la carrera por el poder en la búsqueda del crecimiento. Medio siglo después, los resultados de este ecologismo son ambivalentes. Por un lado, ha proporcionado los principales actores en la lucha por imponer la cuestión de los riesgos y límites ecológicos del desarrollo moderno. Rachel Carson, Vandana Shiva, Chico Mendes y muchos otros han recopilado datos sobre las amenazas medioambientales mientras forjaban los afectos políticos centrales del movimiento verde. Pero, por otra parte, el ecologismo ha permanecido ajeno al problema fundamental que planteaba, el de la tensión entre la aspiración a la emancipación y su inscripción dentro de los límites ecológicos, o dicho de otro modo, entre la seguridad social y la seguridad ambiental. Una coalición social basada en la respuesta a este dilema nunca ha estado en una posición de fuerza en el juego de la política parlamentaria o revolucionaria.

Por eso, sin duda, esta cultura política está siendo eliminada o, al menos, relegada a los márgenes del debate político. Es evidente que los ecologistas de base realizan un trabajo esencial a nivel local y regional en cuestiones específicas como el uso de los bosques, la conservación de la biodiversidad y la fauna, y la agroecología. Pero es absolutamente sorprendente que el tema central de los movimientos verdes en el Norte y en el Sur, es decir, la crítica al productivismo y sus abusos, esté siendo completamente invertido por las actuales políticas climáticas. Dado que la crítica al productivismo le parecía a la gran mayoría (y en particular a las clases trabajadoras atrapadas en el paradigma industrial) un obstáculo para la realización de sus aspiraciones, esta crítica ha sido desactivada, por así decirlo, para dar paso a un ecologismo oportunista y, in fine, productivista. La preservación de un oïkos habitable y la interiorización de los límites planetarios por parte de los actores más poderosos de la comunidad internacional toma la forma de una reinvención de la productividad. Los combustibles fósiles se designan como el enemigo a destruir y los objetivos de reducción de emisiones se formulan de forma prudente gracias al dispositivo contable del “cero neto”, que deja abierta la posibilidad de compensar el exceso de emisiones. El horizonte se abre entonces para lo que describen Biden, Kerry, Granholm, pero también los dirigentes chinos en las negociaciones climáticas: la apertura de gigantescos mercados de transición y la puesta en marcha de mecanismos de apoyo político destinados a no comprometer la aceptabilidad social de esta reorientación industrial. Los Chalecos Amarillos franceses están en la mente de todos los gobiernos, ansiosos por lograr la transición sin perder su legitimidad, o incluso consolidándola.

El fin de los conjuros: el medio ambiente como campo de batalla geopolítico

Las ciencias sociales han descrito a menudo el modo en que los actores más poderosos consiguen apropiarse de las críticas que se les hacen redefiniendo los términos y las implicaciones de estas críticas. En este caso, dicho movimiento es evidente: mientras que el cuestionamiento del modelo productivista condicionó la apertura de un futuro verde a la construcción de vínculos de interdependencia humana emancipados del imperativo capitalista del beneficio y la acumulación, las políticas climáticas del siglo XXI utilizan la búsqueda del beneficio como palanca de reorientación. Y detrás del beneficio, por supuesto, está el mantenimiento de las estructuras de poder vinculadas a la capacidad de proporcionar trabajo, formación, protección y defensa de la soberanía. Las políticas climáticas actuales se hacen eco de la famosa frase de “El Gatopardo” de Lampedusa: “Todo debe cambiar para que nada cambie” 4.

Por ello, los elementos de continuidad histórica entre el mundo de los combustibles fósiles y la era post-carbono son importantes, más de lo que probablemente hubieran deseado los héroes y heroínas de la causa medioambiental. Pero el elemento de discontinuidad no es menos masivo e imposible de ignorar: la inmovilidad geopolítica que ha caracterizado las últimas décadas y el ciclo de la COP parece estar llegando a su fin. Con ello se acaba lo que Aykut y Dahan denominaron como política encantadora 5, una gobernanza climática que fue incapaz de actuar in concreto sobre las causas del Antropoceno y que se replegó en la afirmación de principios normativos tan universales como abstractos. Este largo periodo de diplomacia climática se asemeja a otros episodios históricos, como el pacto Briand-Kellog de 1928, que declaró la guerra ilegal o, más tarde, la adopción por parte de las Naciones Unidas de una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Independientemente de cómo y por qué tipo de ascendencia moral y práctica se pueda eliminar el uso de la guerra o la negación de los derechos fundamentales, estas declaraciones definieron un horizonte normativo, un espacio de posibilidades e imposibilidades que solo podía ser universal en la medida en que no fuera vinculante.

Mientras que el cuestionamiento del modelo productivista condicionó la apertura de un futuro verde a la construcción de vínculos de interdependencia humana emancipados del imperativo capitalista del beneficio y la acumulación, las políticas climáticas del siglo XXI utilizan la búsqueda del beneficio como palanca de reorientación.

PIERRE CHARBONNIER

El Acuerdo de París obtenido en 2015 fue un legado de esta diplomacia encantadora, un logro real e históricamente significativo en términos de afirmaciones normativas, pero un logro que solo nos permitió medir el tiempo perdido y observar pasivamente el agravamiento de la tragedia climática. Por el contrario, la construcción de una política climática económicamente agresiva, basada como está en la carrera por las ventajas comparativas en los sectores industriales emergentes, y que pretende ser socialmente inclusiva integrando mecanismos de promoción a través del trabajo, supone una ruptura con el tiempo del encantamiento. Las infraestructuras de la economía post-carbono se están desplegando y el equilibrio de poder político está pasando de la lucha contra la inacción y la negación a la lucha por captar los beneficios económicos y simbólicos de la transición 6.

Es así que, la centralidad histórica del capitalismo se manifiesta todavía de forma vívida, ya que es en sus términos y condiciones donde se está organizando la respuesta a la crisis que parecía desbordarla sin remedio.

Esta nueva economía política, que combina el retorno de una forma de dirigismo al estilo de Roosevelt y la cooperación técnica internacional típica de los años de posguerra, es una etapa ambivalente del proceso de modernización. El objetivo común de las grandes potencias es mantener la intensidad energética de las sociedades industriales al tiempo que se deshacen de lo que había sido su fundamento desde el siglo XIX. El axioma de George Bush, “el modo de vida americano no es negociable”, enunciado en la Cumbre de la Tierra de Río en 1992, parece haber prevalecido: solo una vez reunidas las condiciones técnicas para la descarbonización sin pérdida de crecimiento y sin cambios fundamentales en los modos de vida y las relaciones sociales, se ha comenzado a responder al desafío climático, al precio de un aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera de 350 a 415 ppm. De hecho, nunca antes se había podido plantear una intensificación energética sin acceso a los recursos fósiles concentrados en el subsuelo, por lo que el resurgimiento de una modernización post-carbono parece un juego de manos, una apuesta tecnológica y política cuyo resultado es totalmente incierto. La idea defendida desde hace tiempo en los círculos más bien restringidos del ecomodernismo 7, que consistía precisamente en desvincular el régimen económico del crecimiento del soporte energético de los combustibles fósiles, es ahora el supuesto implícito del modo de desarrollo en formación.

La apuesta incierta de la modernidad verde

Después de más de medio siglo de cuestionamiento del proceso de modernización, después de la crisis existencial de la Segunda Guerra Mundial, después de las conmociones epistemológicas y morales provocadas por la constatación de la magnitud de los daños ecológicos, la modernidad aún no ha muerto. Incluso se podría decir que ha renacido allí donde debería yacer gracias a la construcción de una respuesta al desafío climático. En un momento en el que parecía imposible avanzar, y en el que el futuro parecía una negociación más o menos trágica con el colapso de un paradigma intelectual y económico, el sueño de la modernización está recuperando fuerza. Ya ni siquiera se trata, como decía Ulrich Beck en los años ochenta, de construir una modernidad prudente y reflexiva, sino de transformar triunfalmente los fracasos en oportunidades. Se trata de transformar el horizonte de una crisis planetaria en una fuente de creatividad, para superar de nuevo los obstáculos que la naturaleza se complace en poner en el camino del homo sapiens.

El impasse más evidente que este paradigma corre el riesgo de encontrar es, por supuesto, la todavía exuberante factura ecológica que presentará al sistema terrestre.

PIERRE CHARBONNIER

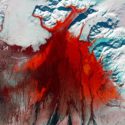

El impasse más evidente que este paradigma corre el riesgo de encontrar es, por supuesto, la todavía exuberante factura ecológica que presentará al sistema terrestre. Porque incluso suponiendo que las emisiones de CO2 se estabilicen en niveles compatibles con un daño mínimo, el esfuerzo productivo necesario para instalar las nuevas infraestructuras no se hará con aire limpio. La electrificación del mundo, mediante el despliegue de nuevas redes inteligentes y la generalización de las baterías en los vehículos y sistemas de transporte, conlleva una transferencia de la carga extractiva de los recursos fósiles a otros minerales, como el litio, el grafito, el cobalto. Los petro-nacionalismos que se desarrollaron en la época de la descolonización y la gran aceleración en Oriente Medio y América Latina están en proceso de ser profundamente desestabilizados 8, mientras que las nuevas ganancias mineras están redefiniendo el destino de Ecuador y Bolivia 9. También en este caso, las continuidades con el viejo mundo son claras: el halo ecológico y político de las nuevas cadenas de suministro y procesos de producción es considerable y da argumentos a quienes quieren añadir al problema del presupuesto de carbono el de un presupuesto de recursos más general 10. Los sistemas de compensación de gases de efecto invernadero también plantean cuestiones tecnopolíticas: ¿podemos confiar en la geoingeniería y, en caso afirmativo, bajo qué modelo de gobernanza? ¿Cuántas tierras agrícolas se engullirán para garantizar el almacenamiento biológico de las emisiones industriales? La cuestión de la seguridad alimentaria también forma parte del dilema climático, lo que añade otra dimensión a cuestiones ya complejas.

Pero una cosa está clara: la construcción de una economía mundial descarbonizada no garantiza un futuro libre de problemas, de límites y riesgos. Estamos ante una situación trágica. Por un lado, el esfuerzo climático no puede relativizarse, y menos aún desanimarse con argumentos maximalistas que correrían el riesgo de hacerlo parecer vano o fuera de alcance. Por otra parte, los medios elegidos para llevar a cabo esta empresa dan lugar a nuevas amenazas, desplazan las zonas de conflicto, las presiones extractivas, las relaciones de poder entre los actores estratégicos y, por supuesto, redibujan la división social entre beneficiarios y perdedores de la transición, todo ello en un contexto en el que el cambio climático se manifestará en cualquier caso. La construcción de una economía descarbonizada es un imperativo universal, pero la vía emergente vincula este proceso a la consolidación del poder del Partido Comunista chino y del establishment político estadounidense. Se trata de una tensión clásica de la modernidad técnica, que desde el siglo XIX ha perseguido las consecuencias negativas de sus propias innovaciones improvisando respuestas institucionales y materiales a las crisis que crea.

A pesar de estas limitaciones e incertidumbres, los principales actores geopolíticos ya han preparado la base ideológica para su futura reorganización.

Tras una fase de desarrollo “sucio”, necesaria por la salida de cientos de millones de personas de la pobreza, China ve en las próximas décadas una reconciliación con la biosfera, en una forma de soberanía simbiótica que toma ciertos argumentos de la filosofía antigua. Las medidas de protección de la biodiversidad y el paisaje forman parte de la construcción de una narrativa nacional en la que la conquista de la prosperidad pacificará las relaciones sociales y ecológicas. El Estado desarrollista se plantea el reto de aparecer como líder responsable en la escena internacional y, al mismo tiempo, dibuja los contornos de un método de producción de alta calidad que respeta la unidad y la armonía de la naturaleza. El comunicado de Xi Jinping para la cumbre del 22 de abril es un sorprendente ejemplo de prosa ecosoberanista 11. Se reconocen elementos de deep ecology que glorifican lo sublime natural y el respeto que impone, elementos claramente ecomodernistas, que presentan el futuro del desarrollo como la integración de las normas ecológicas en el régimen productivo a través de la innovación técnica y, por supuesto, elementos estratégicos que presentan a China como garante de la justicia climática, es decir, del derecho al desarrollo de las naciones menos avanzadas. Todos estos elementos articulados en conjunto dan testimonio de una preocupación por encarnar un universalismo antiimperialista, un universalismo que no se formula en los llamados términos “occidentales” de los derechos humanos.

Estados Unidos también está dando forma a su filosofía de la historia. Esto es mucho más fácil de entender para nosotros, ya que se basa esencialmente en la historia del siglo XX, el New Deal, Roosevelt y el esfuerzo de guerra. La apuesta de Biden y su equipo por una transición segura tanto para los inversores como para los trabajadores (“win-win”), que pretende romper la “coalición fósil” 12 que llevó a Trump al poder, haciendo que grandes segmentos del capital y del trabajo se pongan del lado de la lucha climática, remite al discurso de la unidad nacional frente a la crisis, de la movilización de los medios, de la inteligencia y del trabajador honesto frente a un enemigo total. El éxito de esta apuesta es aún muy incierto, porque depende de la capacidad de reacción del adversario republicano en el juego político interno y, por supuesto, de la eficacia inmediata de estas propuestas a escala de una legislatura de cuatro años.

La rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China se debe así a la similitud de sus proyectos en muchos aspectos. Compiten por los mismos beneficios económicos y políticos derivados de la gran transición climática. Pero no comparten únicamente un proyecto de reconducción industrial: también comparten necesariamente las incertidumbres de una apuesta de esa índole.

PIERRE CHARbONNIER

La rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China se debe así a la similitud de sus proyectos en muchos aspectos. Compiten por los mismos beneficios económicos y políticos derivados de la gran transición climática. Pero no comparten únicamente un proyecto de reconducción industrial: también comparten necesariamente las incertidumbres de una apuesta de esa índole, es decir, los riesgos que conllevaría su eventual fracaso en caso de que el proceso de descarbonización sea demasiado lento, se tope con demasiados muros ecológicos, no ofrezca suficiente esperanza social y, por tanto, sea poco movilizador, o ante el resurgimiento de la coalición de los combustibles fósiles. En un escenario en el que las decisiones políticas son tanto superadas por el Antropoceno como confiscadas por fuerzas sociales opuestas, todo el edificio ideológico y normativo de la transición capitalista se derrumba y, con su derrumbe, el de cualquier perspectiva de futuro. Porque en este caso, el Plan B es lo que fallaría.

En ese marco, dos preguntas nos deben quitar el sueño. Ante todo, ¿estamos realmente atrapados por este horizonte histórico? ¿La reinvención de una productividad post-carbono y el impulso modernista avalan necesariamente la perspectiva de un mal ecológico menor? En segundo lugar, ¿la Unión Europea posee los medios para generar, incluso para sí misma, una narrativa similar a la que proponen Estados Unidos y China?

La brecha política: el capitalismo verde y su oposición

Empecemos por la primera. Se nos suele presentar la espiral geopolítica y social de los acuerdos post-carbono como una necesidad al estar profundamente asociada a ciertas convicciones ideológicas e inercias heredadas del pasado. Traté de ponerlas de relieve en mi libro Abondance et liberté, en el que describí cómo la naturaleza y el territorio habían sido concebidos como limitaciones a superar en el marco de una racionalidad política organizada para estimular la conquista de la productividad. Paradójicamente, es este pacto el que sigue en marcha al momento de construir las actuales políticas climáticas, quizás en sus mejores versiones cuando permiten la reinserción de millones de trabajadores en una economía a la altura de los retos del Antropoceno. Sin embargo, todo parece estar hecho para que la emancipación colectiva no pueda reivindicar la autolimitación como condición. Todo parece estar hecho para que no tengamos que plantearnos la cuestión política de las formas de libertad que nacen con la multiplicación de las fuerzas productivas. Pero, ¿cuántas fronteras más podremos ampliar antes de que la máquina modernista se agote definitivamente?

Sin embargo, algunas certezas han sido puestas a prueba en los últimos meses como pocas veces lo han sido en el pasado cercano. La inquietud generada por la crisis de la COVID-19 ha permitido levantar ciertas prohibiciones relativas a la deuda, la intervención del Estado y, todo parece indicarlo en ese sentido, los derechos de propiedad intelectual. El miedo ha ayudado a desbloquear mecanismos de protección que se habían considerado contraproducentes durante unos 40 años. Y la conjunción de esta crisis sanitaria con la crisis climática, de la que en algunos aspectos no es más que un ensayo general a pequeña escala, refuerza estos mecanismos de contención de la crisis: si se trata de reconstruir una economía capaz de amortiguar los choques y de abrir un nuevo horizonte histórico de progreso, entonces también podríamos matar dos pájaros de un tiro y organizar una economía post-COVID que sea al mismo tiempo climáticamente responsable.

Se justifica entonces interrogarse sobre la legitimidad de una economía intensiva en energía entre los mecanismos de protección puestos en marcha a raíz de la crisis de la COVID-19. Si hay que mantener la posibilidad teórica y política de otra reestructuración del pacto social, diferente de las variantes norteamericana y china del ecomodernismo, no es únicamente porque la perspectiva de un capitalismo verde sea insuficientemente radical en términos de ideas y porque conserve la esencia de las relaciones de poder tal como existen. Esto es indudable y ya lo era en el caso de la socialdemocracia, el Estado desarrollista poscolonial o cualquier acuerdo político establecido tras las grandes crisis. El problema específico que plantea la perpetuación del modo de desarrollo basado en el crecimiento en el siglo XXI es el hiato entre las formas de vida, de deseo y de justicia que ha engendrado, y las limitaciones materiales a las que se enfrenta. Allí es donde el pensamiento del decrecimiento tendrá siempre toda la razón, sin importar lo que se piense de su enfoque estratégico, de su antimodernismo o incluso de la elección del término en sí: los flujos de materia que estructuran la economía mundial están sobredimensionados y no son sostenibles. Desde ese punto de vista, la invención de un capitalismo verde se asemeja a un proceso de negación psicoanalítica. “Lo sé, pero aun así”, nos decimos en nuestro fuero interno colectivo. Entre una reorganización de la productividad que promete cambiar poco o nada nuestras formas de vida –y me refiero aquí a las formas de vida del Norte global industrial–, al tiempo que protege el planeta, y un cuestionamiento del esquema ideológico y práctico de la productividad que implicaría vivir de otra manera para aumentar nuestras posibilidades de preservar la Tierra y, probablemente, aumentar la justicia global, la gran mayoría elige la primera alternativa porque percibe la segunda como una aventura incierta. Esto se debe a la inercia no solo de las infraestructuras de toma de decisiones y de poder, que necesitan una continuidad para realizar cambios graduales, sino también de las estructuras sociales y los deseos colectivos.

El problema específico que plantea la perpetuación del modo de desarrollo basado en el crecimiento en el siglo XXI es el hiato entre las formas de vida, de deseo y de justicia que ha engendrado, y las limitaciones materiales a las que se enfrenta.

PIERRE CHARBONNIER

Sin embargo, no debemos ver necesariamente la alternativa entre el capitalismo verde y la autolimitación voluntaria como una divergencia ideológica. Más bien, ambos modelos deben analizarse como dos futuros posibles con una relación dinámica. Lo que debemos hacer es imaginar lo que es política y socialmente posible con la actual apuesta por la descarbonización del capitalismo. Esta perspectiva puede considerarse de dos maneras:

- En primer lugar, este proceso impacta negativamente en la creatividad social y política. La aceleración de la transición energética se produce sin mayores cambios sociales y ecológicos, genera un mayor apoyo a las élites políticas, a las que se las consideraría capaces de haber desviado el meteorito, y mantiene la posibilidad, para los más ricos, de vivir bajo el mismo modelo material que en décadas pasadas. El culto a la libertad se refleja en el acceso a medios de transporte individuales y eléctricos que siguen siendo baratos, y la esfera de la existencia individual y doméstica sigue siendo impermeable a las limitaciones ecológicas y territoriales. La demanda de energía se gestiona principalmente mediante el desarrollo de maquinaria más económica y los incentivos discretos limitan el efecto rebote. Se endiosan a Elon Musk y a los empresarios de la revolución eléctrica, salvaguardando así el sistema de valores que impera en la regulación neoliberal del capitalismo. Metafóricamente, el giro se produce sin necesidad de pisar el freno, sin que las élites políticas se cuestionen fundamentalmente. Después del vuelco, el mundo se despierta de la pesadilla climática diciendo: “¿Simplemente era eso?”.

- En otro escenario, mucho más realista, el desarrollo de las políticas climáticas va acompañado, de forma más o menos voluntaria, de cambios sociales más profundos. La eliminación de los lobbies de los combustibles fósiles cambia el equilibrio de poder dentro de la economía y permite comprender mejor el papel de la ciencia en la sociedad; el esfuerzo industrial de la transición modifica el equilibrio entre el trabajo y el capital, tendiendo a favorecer al primero; el diseño urbano se modifica para integrar nuevas formas de movilidad y posibilitar el ahorro de energía; las cadenas de suministro, sobre todo en el sector agrícola, se acortan y el vínculo entre productores y consumidores se estrecha; la adopción de tecnologías de transporte eléctrico acostumbra a la sociedad a integrar en su comportamiento nuevas limitaciones de tiempo y nuevas relaciones con el espacio; la responsabilidad jurídica hacia las generaciones futuras permite limitar la corrupción de los asuntos públicos por parte del mercado, mientras que los países exportadores de minerales críticos organizan su equivalente de la OPEP y nos obligan a una cierta sobriedad. El capitalismo no ha muerto, pero una serie de efectos secundarios, en parte intencionados y en parte no, tienden a redibujar las relaciones sociales y los perfiles antropológicos que pueblan la Tierra.

En este segundo escenario, las necesidades prácticas e institucionales de la descarbonización no cierran la puerta de la historia al instalar un modo de desarrollo hegemónico y polivalente, una etapa final de las fases de crecimiento económico descritas por Rostow en los años sesenta. Por el contrario, inducen a profundizar la reflexión colectiva sobre los vínculos entre productividad y emancipación. No cabe duda de que las grandes infraestructuras de la modernidad se transformarán, pero aún no sabemos si estos cambios contribuirán a inhibir el deseo de cambio (o si lo decimos positivamente: a asegurar una fórmula socioeconómica que funcione bien año tras año) o por el contrario a estimularlo. Pero si esto último es así, debemos estar preparados para concebir y articular juntos las nuevas aspiraciones que surgen cuando las sociedades, cebadas por el anticipo de las nuevas libertades que se les ofrecen, deciden no conformarse con ellas y exigir aun más.

El error del movimiento por el decrecimiento fue presentar la limitación drástica de los niveles de consumo como una precondición absoluta para cualquier futuro deseable, como si la observación física fuera suficiente para impartir un movimiento histórico y un reajuste de los intereses sociales

pierre charbonnier

El error del movimiento por el decrecimiento fue presentar la limitación drástica de los niveles de consumo como una precondición absoluta para cualquier futuro deseable, como si la observación física fuera suficiente para impartir un movimiento histórico y un reajuste de los intereses sociales, como si fuera suficiente ver el problema para superarlo. En ese marco, el inevitable cambio de régimen energético estaría condicionado por una revolución ideológica que, por el momento, no solo está fuera del alcance de nuestros sistemas sociales, sino que es contraproducente por ser demasiado intransigente y, por tanto, objeto de críticas por su inviabilidad. Por otro lado, podría ser que la cultura y las instituciones necesarias para esta autolimitación sean menos la condición inicial del cambio que su efecto progresivo. Los pocos ejemplos citados nos permiten imaginar que algunas de las consecuencias del capitalismo verde abrirían la puerta a nuevas disposiciones materiales y sociales, que, a su vez, generarían nuevas ideas, nuevos intereses. El universo de la producción total, tal como señala Bruno Latour, no se abandona como resultado de la constatación súbita y dogmática de sus males, sino a lo largo de un proceso de integración gradual de las normas de existencia inducido por una iniciación socio-histórica: la modernización verde.

No se trata simplemente de nuevos modos de vida, una modificación superficial de los paisajes urbanos y regímenes alimentarios, sino de una serie de transformaciones que afectan a todas las dimensiones de la convivencia, desde el derecho hasta la relación de fuerzas, desde los modos de producción hasta las dinámicas de empleo, desde las representaciones de la ciencia hasta las formas de legitimación. Sin embargo, una vez puesta en marcha la espiral de esta nueva política de productividad, con todas las consecuencias que conlleva, es posible que empecemos a pedir más. Después de haber saboreado los beneficios de un régimen socioeconómico despojado de sus características más ruinosas y alienantes, quizás una mayoría quiera seguir explorando esa vía, aunque no sea el escenario previsto por los líderes del capitalismo verde. Esa es la ambivalencia fundamental de los proyectos del Green New Deal. Pueden entenderse como instrumentos para mantener el statu quo, para relegitimar un capitalismo que se ha vuelto responsable y sostenible, o como un impulso transformador más profundo. Esa es a la vez la debilidad y la fuerza de esta plataforma: su fuerza, porque en principio es capaz de federar a actores políticos guiados por intereses e ideales muy diferentes entre sí, desde el beneficio más trivial hasta la revolución social más exigente; su debilidad, porque este movimiento federador se construye en parte sobre un malentendido. Entre el uso que hace el equipo de Biden de algunos elementos del Green New Deal para reconstruir la diplomacia económica de Estados Unidos y los movimientos progresistas, que buscan aprovechar el potencial de justicia social y racial de la transición, la brecha es grande. En la segunda opción, más exigente, surge una hipótesis de socialismo democrático y sostenible. Esa hipótesis puede formularse ex cathedra como consecuencia natural de los principios de justicia, o como filosofía de la historia ecológica, pero es más probable que se realice a partir de un efecto dominó de mutaciones que den lugar a otras y que acaben abriéndose camino a través del Estado. Ante la incertidumbre del desarrollo histórico de las políticas climáticas, queda la posibilidad de nuevas formas de politización de la sociedad.

Es muy probable que los medios utilizados para salvar al capitalismo de su propia ruina, de sus propias contradicciones, lleven a superar la aparente fatalidad de un ecomodernismo que se ha universalizado, basado en la electrificación de las necesidades de siempre y en la transferencia de la carga extractiva de los combustibles fósiles a otros minerales. Frente a esta hipótesis, la tarea del movimiento ecologista y de justicia social no es oponerse frontalmente al capitalismo verde y a sus mentiras, como si fuera una cuestión de vida o muerte. Consistiría más bien en identificar en los mecanismos de descarbonización de la economía aquellas palancas con las que se podría repolitizar las necesidades, redefinir el papel del Estado y de sus élites, consolidar otro modo de desarrollo, otro modo de organización, deseable para la mayoría. La tarea implicaría aprovechar las brechas abiertas por la reinvención de la productividad (y en particular el poder devuelto a los trabajadores y operadores técnicos en una economía más intensiva en mano de obra) para convertirlas en fundamento de una demanda socioecológica más exigente. La oposición por principio al capitalismo verde satisface ciertamente las aspiraciones teóricas que, como tales, son legítimas, pero solo tienen un papel estratégico secundario. El verdadero reto se encuentra en la capacidad de captar aquello que erosiona el deseo de capitalismo dentro de la sociedad, es decir, aquello que debilita los mecanismos que alimentan la legitimidad de la búsqueda incesante de crecimiento. Desde ese punto de vista, la respuesta política al impasse material de las economías modernas ya no aparece como una utopía, o como la construcción abstracta de un ideal desarraigado de la experiencia colectiva (y arraigada más bien a una vanguardia minoritaria), sino como una tendencia social que se concreta en las prácticas.

La tarea del movimiento ecologista y de justicia social no es oponerse frontalmente al capitalismo verde […]. Consistiría más bien en identificar en los mecanismos de descarbonización de la economía aquellas palancas con las que se podría repolitizar las necesidades, redefinir el papel del Estado y de sus élites, consolidar otro modo de desarrollo

La hipótesis de una transformación europea

Por último, llegamos a la segunda pregunta sobre Europa. La incertidumbre entre el potencial soporífero o, por el contrario, involuntariamente regenerativo del capitalismo verde varía considerablemente en función de las regiones del mundo 13. La capacidad de Estados Unidos y China para movilizar grandes cantidades de recursos y territorio en pos de una economía de crecimiento descarbonizado es real. Esto se debe principalmente a las características geoecológicas de estas dos formaciones políticas, que comparten los beneficios de gigantescos heartlands extractivos, ya sea bajo su propia jurisdicción o a través de diversos procesos neoimperialistas. Entre los Apalaches y Alaska, por un lado, y en los macizos de Asia Central, por otro, se encuentran las reservas necesarias para una descarbonización políticamente conservadora. De hecho, no es descabellado interrogarse sobre la propia definición del objetivo “cero neto”, como un simple eco de las oportunidades geoecológicas que comparten las dos grandes potencias del mundo, ambas imperios continentales con espacios poco poblados y geológicamente ricos a su disposición que permiten la extracción de recursos estratégicos y la forestación de vastos territorios para recrear sumideros de carbono.

Las cosas son muy diferentes en Europa. Desde el punto de vista geográfico y físico, Europa es la única potencia económica del mundo (quizás junto con Japón) que ha alcanzado una fase de casi-saturación demográfica o que, en todo caso, contiene pocos vacíos. El hecho de que Noruega, uno de los pocos países del continente que cuenta con un margen ecológico considerable, no forme parte de la Unión no es, desde luego, una casualidad: no sería razonable introducir un activo de esa índole en el fondo común. Finalmente, Europa, privada de las tierras coloniales que constituían buena parte de su riqueza en el pasado, no es más que el corazón metropolitano de un antiguo imperio marítimo que tenía sus propios márgenes de extracción. El libre mercado y la ventaja tecnológica adquirida antes de la guerra le han permitido no atrofiarse del todo, algo que, de todas formas, sigue siendo posible, pues las limitaciones ecológicas y territoriales se manifiestan de inmediato en el viejo continente, que también es el pequeño continente. Sería ciertamente peligroso afirmar que Europa está condenada por sus características morfológicas al decrecimiento, pero sin duda está predispuesta a ello.

Para evitar plantear las cuestiones únicamente en términos neomalthusianos, con los que se enfrentarían de forma limitada la demografía y el territorio, debemos en cambio reflexionar sobre el vínculo histórico entre socialismo y crecimiento, o entre reparto y frenado. François Ruffin, diputado de La France Insoumise, ha contribuido a popularizar en los últimos años en Francia el eslogan aparentemente idealista “Menos bienes, más vínculos”, que aboga por un redimensionamiento de nuestros patrones de consumo con la esperanza de regenerar la solidaridad social. ¿Pero es realmente tan ingenuo? Como sabemos, la socialización parcial de la economía fue posible después de la guerra por el aumento de la productividad y el acceso a recursos baratos (o abaratados por la externalización de los riesgos). En otras palabras, el modelo social de Europa Occidental tiene una profunda afinidad con el crecimiento, una afinidad que tiene sus raíces en el progresismo de la Ilustración y en la teodicea marxista de la producción. La crisis del Estado del bienestar ancló entonces en las representaciones políticas dominantes la idea de que este modelo social debía plegarse al juego de la competencia para salvaguardar sus condiciones de existencia. Así fue como el neoliberalismo pudo presentarse como el salvador del bienestar. Sin embargo, la cuestión de la relación entre socialismo y productividad puede plantearse a la inversa. Al definir una cartera de derechos sociales inalienables, un conjunto de infraestructuras públicas incondicionalmente accesibles, es posible circunscribir una esfera de relaciones sociales fuera del alcance de la ley del mercado, incluso cuando ésta se presenta como un vector de crecimiento. Es decir, en un caso, la socialización de la economía depende de la conquista de las ganancias de productividad y de las ventajas comparativas en el mercado. En el otro, el mercado está condenado a ocupar el espacio que surge una vez que se han asegurado los derechos y las infraestructuras sustancialmente definidas y garantizadas “cueste lo que cueste”.

La crisis del Estado del bienestar ancló en las representaciones políticas dominantes la idea de que este modelo social debía plegarse al juego de la competencia para salvaguardar sus condiciones de existencia. Así fue como el neoliberalismo pudo presentarse como el salvador del bienestar.

PIERRE CHARBONNIER

La fórmula “Menos bienes, más vínculos”, o la de George Monbiot “Suficiencia privada, lujo público”, pueden entonces tomarse como guías políticas sin que sea necesaria una conversión repentina de la población a la simplicidad voluntaria y a los preceptos de Gandhi. Son más bien el resultado de una limitación práctica impuesta al socialismo: en la medida en que ya no puede concebirse como un efecto secundario de la extensión de la esfera económica (el paradigma productivista del reparto de beneficios), se redefine como un principio de limitación, como una voluntad política que provoca un cambio en la dimensión de la economía. Esta inversión de la jerarquía entre crecimiento y redistribución se observa, por ejemplo, en la creación de redes para compartir coches y electrodomésticos diversos, en el desarrollo del reciclaje, la reparación y la renovación, que inhiben la comercialización de nuevos objetos y la acumulación de residuos, en las políticas de salud pública que limitan las patologías evitables y, por supuesto, en las medidas fiscales que impiden la creación de fortunas privadas confiscatorias y ecológicamente costosas. Hay muchos ejemplos que demuestran que compartir no conduce a la aceleración económica, sino al contrario, a la optimización de los flujos de materiales y recursos.

En un contexto en el que es poco probable que Europa obtenga los mayores beneficios de la modernización verde tal y como se concibe en Pekín o en Washington, y en el que tampoco tiene una necesidad acuciante de crecimiento por imperativos de desarrollo, el escenario de la economía sin límites post-carbono es, para ella, incluso más que para cualquier otra parte del mundo, una apuesta arriesgada. Por lo tanto, debemos mirar con distancia las profecías modernizadoras de Biden tanto como el desarrollo simbiótico de Xi: la “frontera infinita” no es accesible para nosotros y ciertamente no la necesitamos. Mejor mirar a la economía estacionaria prefigurada por J. S. Mill en 1848 o la idea de una obsolescencia del “problema económico” imaginada por Keynes en 1930. La descarbonización de la economía mundial será una prueba para Europa, donde se definirá su actitud hacia el futuro. Las próximas transformaciones de nuestro entorno económico y técnico pueden provocar lo que la “gran aceleración” provocó en los años cincuenta, es decir, una despolitización de la existencia, absorbida en la salida del consumo y una aparente paz social. Pero también pueden provocar una repolitización de las necesidades, del tiempo y del espacio, que no se limita a la demanda de las clases altas de una mejor calidad de vida.

Europa, que carece de una narrativa fundacional capaz de sustituir los mitos del universalismo imperial y del libre mercado, podría encontrar en estas transformaciones el inicio de una respuesta a esta carencia. Podemos rechazar esa idea de Europa como cuna del modernismo, pero no cabe duda de que fue Europa la primera en relacionar modernidad e intensidad energética. Tal vez sea el momento, entonces, de transformarla en la vanguardia de otra propuesta política, menos dependiente del espíritu de conquista que triunfó cuando se creía que la Tierra era infinita y que ahora es obsoleto.

Notas al pie

- Russonello, G. (2021), On Climate, Biden Takes On ‘Our Generation’s Moonshot’, The New York Times, 21 de abril de 2021.

- National Science Foundation, A Report to the President by Vannevar Bush, Director of the Office of Scientific Research and Development, julio de 1945

- Mychasuk, E., Climate summit as it happened: Biden caps event with green jobs and co-operation message, The Financial Times, 21 de abril de 2021

- Aykut, S. y A. Evrard (2017), Une transition pour que rien ne change ? Changement institutionnel et dépendance au sentier dans les « transitions énergétiques » en Allemagne et en France ?, Revue Internationale de Politique Comparée, 1-2(24), pp.17-41.

- Aykut, S. y A. Dahan (2015), Gouverner le climat ? Vingt ans de négociations internationales, Paris: Presses de Sciences Po.

- Gabor, D. (2021), Private finance won’t decarbonise our economies – but the ‘big green state’ can, The Guardian, 04 de junio de 2021.

- Ver The Break Through Institute.

- Pétriat, P. (2021), Aux pays de l’or noir. Une histoire arabe du pétrole, Folio histoire, n° 306.

- Riofrancos, T. (2020), Resource Radicals. From Petro-Nationalism to Post-Extractivism in Ecuador. Durham: Duke University Press.

- Lewis, S., Four steps this Earth Day to avert environmental catastrophe, The Guardian, 22 de abril de 2021.

- Xinhua Net, Full Text: Remarks by Chinese President Xi Jinping at Leaders Summit on Climate, 22 de abril de 2021.

- Oatley, T. y Blyth, M., The Death of the Carbon Coalition. Existing models of U.S. politics are wrong. Here’s how the system really works, Foreign Policy, 12 de febrero de 2021.

- Tooze, A., Chartbook Newsletter #17. Realism & Net-Zero: The EU Case. Adamtooze.substack, 23 de marzo de 2021.