Si nos lee con regularidad y desea apoyar a una redacción independiente, considere la posibilidad de suscribirse al Grand Continent

Un miércoles a las 11:00 de la mañana en la estación de metro de Petare, una de las más concurridas de un sistema que transporta a casi un millón de personas por día, la fila para la única taquilla que permite cargar dinero en la tarjeta para viajar se enrosca a lo largo del subsuelo, que es amplio y está limpio y ventilado. “Una hora, más o menos”, me dice una señora con ojo de experta y un manojo de bolsas de la compra. “Mira el ritmo que tiene: si trabajara en un supermercado, la botan al otro día”, agrega señalando a la cajera.

—¿Es la única forma de cargar?

—Sí. Antes no había ni que pagar, porque se acabó el papel con el que hacían los boletos y entonces liberaron los torniquetes, pero después se inventaron esto de la tarjeta. Siempre es así, nos hacen perder tiempo, y no es que no haya personal —dice, y apunta con el dedo a los trabajadores del Metro de Caracas, de camisa celeste y pantalón azul, que charlan al costado de la caseta de cobro o pasan desganadamente un escobillón gigante por el piso.

Observo a un señor ubicado detrás de uno de los molinetes, de jeans y gorrita, que deja pasar a la gente con un gesto, sin marcar la tarjeta. Le pregunto a la señora y me explica que es el encargado de administrar las excepciones. Por una buena decisión del chavismo, los jubilados, los discapacitados y el personal autorizado —policías, por ejemplo— viajan gratis, pero el mecanismo no es, como uno supondría, un permiso en la tarjeta, sino el criterio del hombre de la gorra, que verifica a ojo —y, hay que decir, con bastante flexibilidad— si las personas cumplen alguno de los requisitos. Cuando finalmente me toca el turno y llego a la ventanilla resulta que no aceptan tarjetas de crédito o débito internacional, ni bolívares o dólares en efectivo, sólo tarjetas de débito expedidas en Venezuela. La señora parada detrás de mí resopla ansiosa, así que me dicen que vaya al molinete de los exceptuados y le explique al hombre mi situación. Le muestro el DNI argentino y me deja pasar. Una vez adentro, espero quince minutos comiendo un caramelo de tamarindo a que lleguen los vagones, viejos y bastante sucios.

La crisis del metro es una muestra del fracaso gestionario del proceso bolivariano, un fracaso sin medias tintas.

JOSÉ NATANSON

El Metro de Caracas era el orgullo de Venezuela. Se construyó en 1983 con el objetivo progresista de conectar la ciudad de este a oeste a través de los diferentes barrios y clases sociales, utilizando la mejor tecnología de la época, con estaciones funcionales y elegantes, algunas decoradas con obras de arte. Hoy es una sombra de lo que fue. La falta de mantenimiento, la escasez de repuestos y la emigración masiva de sus trabajadores (hay ex empleados del Metro de Caracas en sistemas de transporte de varios países) han llevado a una situación de colapso: averías, incendios crónicos por el acero chocando contra el acero, el 95 % de las escaleras mecánicas detenidas 1, descarrilamientos y vagones rotos. Las frecuencias se han ido estirando, de los cinco minutos de otros tiempos a los quince o veinte de la actualidad.

La crisis del metro es una muestra del fracaso gestionario del proceso bolivariano, un fracaso sin medias tintas: alcanza con fijar la atención en prácticamente cualquier área de la administración para comprobar que la performance es mala, que los rendimientos son decrecientes y que los usuarios están disconformes. Una realidad que resulta aún más irritante por cuanto contrasta con inversiones que los venezolanos califican lógicamente de absurdas y que suelen explicar, con o sin pruebas, en términos de corrupción y “enchufados”, como se conoce a las personas que hacen negocios turbios con el Estado. Cuando algo no se entiende, el peso explicativo se traslada inmediatamente hacia ese lado. Por ejemplo, los 70 millones de dólares destinados a finalizar las obras del Estadio Monumental de Caracas, donde se disputan las finales de béisbol, que cuenta con un sector VIP provisto de restaurante, parrilla y jacuzzi. Y quizás todas estas cosas —el abandono, la negligencia, la irracionalidad— no causarían tanta irritación si no vinieran acompañadas por una retórica pseudosocialista saturante, que últimamente se ha ido atenuando pero que persiste, como sucede sin ir más lejos con los carteles de la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora que pueblan las estaciones del metro, o los avisos omnipresentes del plan “Metro se mueve contigo”. “Yo creo que todo sería más fácil de soportar si no fuera por el machacón”, me dice un joven historiador con el que converso mientras regresamos de una visita a un barrio. “La hiperinflación, los apagones, la falta de agua, la escasez… creo que podríamos soportar todo mejor si no nos rompieran la cabeza todo el día diciéndonos que además de tener que aguantar todo esto estamos construyendo el socialismo”.

Cuando Chávez anuncia sus primeras medidas, el precio del petróleo está en ascenso, las misiones sociales en su mejor momento y su legitimidad revalidada en el referéndum revocatorio del año anterior.

JOSÉ NATANSON

Convertido en una mímica de algo en lo que casi nadie parece creer de verdad, el Socialismo del siglo XXI recuerda la tesis del Mayo Francés de Raymond Aron 2. En 1968, recién llegado de un viaje a Estados Unidos, el filósofo francés, que un año antes había provocado a medio mundo con su libro El opio de los intelectuales, se encontró con la rebelión de los estudiantes parisinos. Asombrado por el modo en que el país entero se sacudía al compás de las barricadas, las huelgas y los intentos fallidos de apaciguamiento de Pompidou, Aron publicó una serie de artículos en Le Figaro que luego reuniría en un librito, La révolution introuvable, cuya traducción aproximada sería “La revolución imposible de encontrar”. La tesis de Aron, que generó el rechazo instantáneo de casi todo el campo cultural francés, era que Mayo del 68 había sido algo así como un ejercicio colectivo de “psicodrama”, una falsa revolución, una revolución que se actúa porque no se ejerce. El poder —sostuvo Aron— nunca estuvo cerca de los estudiantes, que levantaron barricadas más como un gesto escénico que motivados por verdaderas necesidades tácticas, como si estuvieran jugando, a punto tal que las protestas se disolvieron después de semanas de “lucha” con un discurso de De Gaulle de tres minutos. “Un hombre habla y la comedia se termina”, escribió Aron.

Esta disonancia —una nota que no es falsa sino exagerada, dramatizada: actuada— aparece al revisar la breve historia del Socialismo del siglo XXI.

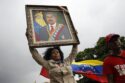

El primer anuncio llegó el 30 de enero 2005, ante unas 15 mil personas reunidas en el Estadio Gigantinho de Porto Alegre en ocasión del encuentro inaugural del Foro Social Mundial. Con el precio del petróleo en ascenso, las misiones sociales en su mejor momento y su legitimidad revalidada en el referéndum revocatorio del año anterior, Chávez decidió que había llegado la hora de dejar atrás los titubeos programáticos e imprimirle un rumbo ideológicamente más claro a su Revolución Bolivariana, al estilo de la célebre declaración del carácter socialista de la Revolución formulada por Fidel Castro el 16 de abril de 1961 frente al cementerio de Colón (sólo que al momento de volcarse al marxismo-leninismo Cuba había repelido el intento de invasión organizado por la CIA y el dictador dominicano Leónidas Trujillo y soportaba uno y tras otro los bombardeos que preparaban el desembarco en Bahía de Cochinos, en tanto que Chávez pronunció su discurso en Porto Alegre en momentos en que el principal socio comercial de Venezuela seguía siendo Estados Unidos).

Anunciado intempestivamente por el líder, el Socialismo del siglo XXI fue desde el comienzo un proyecto de Estado. Es cierto que la llegada al poder del chavismo había generado una importante efervescencia social que activó la movilización popular y dio pie a nuevas formas de organización, pero las líneas maestras del programa socialista fueron básicamente una iniciativa de Chávez: un antojo del líder más que un proyecto revolucionario (aún el de una vanguardia). Precisemos este punto: Chávez se situó durante años en la cresta de una ola de movilización, pero esa ola estaba lejos de constituir un movimiento revolucionario, por lo que las iniciativas dependían en última instancia de su voluntad, es decir, del apoyo estatal, es decir, de la renta petrolera. Ni revolucionaria como la cubana ni democrática como la chilena, Chávez encarnaba la vía estatal —y un poco atolondrada— al socialismo.

Chávez se situó durante años en la cresta de una ola de movilización, pero esa ola estaba lejos de constituir un movimiento revolucionario, por lo que las iniciativas dependían en última instancia de su voluntad, es decir, del apoyo estatal, es decir, de la renta petrolera.

JOSÉ NATANSON

Una forma de entender de qué hablamos es la parábola del “modelo de la cogestión”. Lanzado por Chávez en 2006, el programa de cogestión establecía que el Estado compartiría con los trabajadores la propiedad de las empresas cooperativas, una forma bienintencionada de apoyar el esfuerzo cooperativista con recursos públicos y hacerlo escalar hasta lograr la sustentabilidad económica. El Estado como muleta hasta que las compañías, lideradas por sus propios trabajadores, pudieran caminar solas. El programa resultó muy exitoso en el objetivo de multiplicar las cooperativas, que pasaron de 91.157 a 260.000 en menos de dos años, pero fracasó rotundamente en todo lo demás. Además de los numerosos casos de fraude (cooperativas que al recibir la primera cuota de apoyo estatal directamente desaparecían), las dificultades económicas terminaron ahogando la mayoría de los proyectos. Fue así que al poco tiempo los trabajadores de las empresas cogestionarias se organizaron en el Frente Revolucionario de Trabajadores de Empresas en Cogestión y Ocupadas (Freteco) y pidieron… la estatización. “Las empresas cogestionarias deben ser propiedad del Estado, es decir, deben convertirse en empresas públicas, y los trabajadores que laboramos en ellas debemos pasar a ser trabajadores al servicio del Estado”, reclamaron.

El Socialismo del siglo XXI no sólo no produjo nuevas formas de autoorganización popular ni ayudó al surgimiento de esquemas autónomos de producción ni dio pie a iniciativas capaces de trascender el capitalismo, como se proponía, sino que muchas veces acabó con las pocas iniciativas que ya existían. Y sumó, en su fase más ambiciosa, la estatización de un conjunto de empresas que por el simple hecho de pasar a formar parte del entramado público eran declaradas automáticamente “empresas socialistas”, y cuyos resultados en términos productivos y financieros fueron, como señalamos antes, un desastre sin excepciones.

Pero la dependencia estatal no es el único motivo que explica el fracaso. Tampoco ayudó el hecho de que el primer paso de un modelo que se supone debería estar al servicio del pueblo haya sido rechazado por el mismísimo pueblo. En efecto, la reforma constitucional impulsada por Chávez mediante el referéndum de 2007 establecía, además de la reelección indefinida del presidente, una serie de transformaciones tendientes a “acelerar” el tránsito al socialismo, desde la creación de las comunas y los “consejos populares” a la recentralización de los servicios sociales y el establecimiento no de una, ni de dos, ni de tres, sino de cinco —¡cinco!— formas de propiedad: las clásicas propiedad privada y propiedad pública y las misteriosas “propiedad social”, “propiedad colectiva” y “propiedad mixta”.

La propuesta fue rechazada en el plebiscito, en la primera caída electoral del gobierno bolivariano desde su llegada al poder y a pesar de que menos de un año antes, en diciembre de 2006, Chávez había obtenido su reelección por una diferencia de 30 puntos. No era por lo tanto un repudio a Chávez lo que habían votado los venezolanos, sino a un proyecto que nadie terminaba de entender del todo. A pesar de ello, y a pesar también de que la Constitución establecía que una vez rechazado un intento de reforma había que esperar al próximo período presidencial para presentarlo nuevamente, Chávez insistió, y le ordenó a la bancada oficialista de la Asamblea Nacional que aprobara por vía legislativa lo que la sociedad había impugnado por vía electoral. En diciembre de 2010, pocos días antes de que cambiara la composición de la Asamblea y el oficialismo perdiera la mayoría calificada, el chavismo votó un “paquetazo legislativo” que incluía algunos de los puntos centrales del Socialismo del siglo XXI 3.

En 2008, cuando supuestamente estaba atravesando un proceso acelerado de abandono del capitalismo, Venezuela importó 43 millones de botellas de whisky escocés.

JOSÉ NATANSON

El tercer motivo del fracaso, además de la dependencia estatal y la escasa legitimidad popular (dos cuestiones evidentemente relacionadas), es el tipo de sociedad sobre el cual se intentaba imponer. Lejos de la sociedades preindustriales en las que habían estallado las dos grandes revoluciones comunistas del siglo XX (la rusa y la china), y lejos también del camino de construcción de movimientos antidictadura como paso previo al giro marxista, como en Cuba o Nicaragua, Chávez intentó establecer el socialismo en una sociedad plenamente integrada al capitalismo globalizado y habituada a los exuberantes patrones de consumo de los años buenos del petróleo: las estadísticas oficiales cuentan que en 2008, cuando supuestamente estaba atravesando un proceso acelerado de abandono del capitalismo, Venezuela importó 43 millones de botellas de whisky escocés, consolidando su lugar de primer importador de whisky del mundo (la afición de los venezolanos por el whisky se remonta a los líderes de las guerras de independencia como Francisco de Miranda, que habían conocido la bebida durante sus frecuentes viajes a Inglaterra y Estados Unidos en busca de apoyo para la guerra contra el imperio español, y a los trabajadores petroleros de las empresas multinacionales estadounidenses que llegaron a comienzos del siglo XX y que lo popularizaron como consumo de moda; suele servirse en vaso de trago alto, con mucho hielo para morigerar el clima del trópico).

Único país del mundo en declararse explícitamente socialista desde la caída del Muro de Berlín, Venezuela quiso cambiar de régimen sin una potencia en la que apoyarse, sin una Unión Soviética que la sostuviera con armas y alimentos, apenas con el respaldo de Cuba y Nicaragua y un puñado de islas del Caribe interesadas en petróleo a precio de saldo. ¿Qué tiene Venezuela de socialista hoy? Parafraseando a Lenin, ni soviets ni electrificación: ni organización socialista ni mejoras materiales.

Al recorrer las ciudades y las calles de Venezuela no queda claro qué hay del nuevo socialismo, ese que quiso construir Chávez por el simple efecto de su voluntad majestuosa. Una economía dolarizada, islas de consumo de hiperlujo, un sector privado al que el gobierno estimula a invertir disolviendo regulaciones ambientales y sindicales, un boom de emprendedorismo. La sensación es que nadie, ni siquiera sus defensores, se toma demasiado en serio al Socialismo del siglo XXI, a punto tal que los candidatos del Partido Socialista Único de Venezuela han ido dejando en el placar las camisas rojas y reemplazándolas por otras color azul, celeste pastel o, a lo sumo, con los colores bolivarianos. Y lo mismo está ocurriendo con los logos de empresas estatales, en los que el azul comienza a reemplazar silenciosamente al “rojo, rojito”, como lo llamaba Chávez. Si en el pasado la llegada a Maiquetía, el desangelado aeropuerto de Caracas, significaba toparse con carteles gigantes de Chávez, Maduro y la Revolución Bolivariana, ahora apenas aparece alguna referencia perdida y muchos letreros de Yulimar Rojas, la campeona olímpica de salto, que es el último orgullo del país.

Porque el último efecto del Socialismo del siglo XXI es la despolitización. A diferencia de lo que ocurría hasta hace unos años, y de lo que sucede en otros países latinoamericanos, en Venezuela no hay un escenario de polarización bajo las reglas de la democracia electoral, sino un paisaje de fragmentación y desencanto, de creciente distancia respecto de la política y los asuntos públicos, tal como señalan las encuestas y confirma la caída de la participación electoral. Sometida a una cotidianeidad dificilísima, la población sufre una desorganización permanente de su vida, sobre todo en los sectores populares, que nunca saben cuánto cobrarán ese mes, cuándo llegará la caja CLAP, si habrá agua, si el metro estará funcionando, lo que obliga a una búsqueda constante de vías para sobrevivir que es, sobre todo, un consumo desmedido de tiempo hecho de filas, esperas y reclamos. El resultado es un repliegue sobre la vida privada, la búsqueda de soluciones individuales a través de los emprendimientos más variados, la revalorización de los espacios de ocio y un auge del evangelismo como forma alternativa de darle sentido a la vida.

Notas al pie

- Luna Perdomo, « ¿Suspendieron trabajos de recuperación del Metro de Caracas ? Ya no hay obreros laborando », Tal Cual, 20 de enero de 2023.

- Le debo esta idea a Pablo Touzon.

- Margarita López Maya, « Venezuela : socialismo y comunas », Sin Permiso, 20 de abril de 2018.