En la continuidad del diálogo intelectual emprendido por la revista con la UNESCO, tras la magistral conferencia de Dipesh Chakrabarty el año pasado, publicamos la primera conferencia Albert Hirschman, lanzada por Gabriela Ramos y el Programa MOST, titulada «¿Puede el progreso tecnológico generar una prosperidad compartida?», pronunciada por el Premio Nobel de Economía Daron Acemoğlu 2024 en París el 8 de octubre.

English version available on the Groupe d’études géopolitiques website

¿Puede el progreso tecnológico generar una prosperidad compartida? Quizá deberíamos preguntarnos más bien: ¿cuándo puede el progreso tecnológico dar lugar a una prosperidad compartida? Para intentar responder a esta pregunta, voy a partir del último libro que escribí con Simon Johnson, Power and Progress 1.

La razón por la que estamos tan obsesionados con el progreso tecnológico no es muy difícil de entender. Gran parte de la humanidad lleva una vida más sana, más próspera y más cómoda que hace 300 años. No es difícil sentirse impresionado por lo que han aportado la tecnología y la innovación.

Pero vamos a demostrar que este panorama general oculta variaciones mucho más interesantes, ricas en enseñanzas para la época en que vivimos. En la historia de la prosperidad propiciada por el progreso tecnológico, pocas cosas son automáticas o inevitables. Depende esencialmente de las instituciones, del tipo de progreso tecnológico y de quienes lo controlan.

Estas cuestiones son tanto más importantes cuanto que nos movemos en lo que algunos consideran la era de la innovación, en la que cada día estamos rodeados de nuevos productos, aplicaciones y gadgets de inteligencia artificial. Según la mayoría de las métricas que miden la innovación, como las patentes, estamos experimentando de hecho una auténtica explosión: véanse los datos sobre solicitudes de patentes en Estados Unidos, que se han cuadruplicado entre principios de la década de 1980 y la actualidad. Y lo que es aún más sorprendente, este aumento ha sido impulsado por lo que muchos consideran sectores fundamentales, como las comunicaciones, la informática y la electrónica, en los que ahora se basan muchas otras actividades económicas y, por supuesto, la IA, y en particular la IA generativa, que está llenando la imaginación a ambos lados del Atlántico.

Basta con mirar a Estados Unidos para poner en perspectiva la obsesión europea por la IA: al otro lado del Atlántico, el entusiasmo por estos temas ha alcanzado un nivel muy superior. En una época de innovación, grandes avances de la IA e impresionantes progresos tecnológicos, sigue habiendo preguntas centrales en la mente de mucha gente: ¿quién se beneficiará de estas tecnologías? ¿Irán acompañadas de una prosperidad compartida? ¿Quién controla realmente estas tecnologías?

Estas preguntas son centrales en parte porque, si nos fijamos en la historia, hay líneas muy claras que vinculan el control de las tecnologías con la forma en que se distribuyen los beneficios, y plantean la cuestión de si aportan beneficios o no. Estas cuestiones deberían ocupar un lugar central en el debate público y en la economía.

En economía, sin embargo, existe una especie de «teorema de todo mundo» 2. Como la mayoría de los teoremas, contiene algunas verdades y muchas simplificaciones y falsedades. Junto con otras fuentes estructurales de optimismo tecnológico, ha moldeado la manera de pensar de muchas personas, responsables políticos, periodistas y creadores de opinión de todo el mundo y de Estados Unidos sobre el progreso tecnológico y la IA. Como suele ocurrir con los teoremas que forman parte de la cultura o el folclore, ni siquiera tenía nombre. Simon Johnson y yo intentamos darle uno: «productivity bandwagon» o efecto de arrastre en la productividad. Según este teorema, el progreso tecnológico conduciría, mediante un proceso automático, a una especie de prosperidad compartida.

Si esta teoría es cierta, no nos exime de hacernos algunas preguntas sobre quién controlará la tecnología y quién se beneficiará más, o un poco menos. Nos dice, a grandes rasgos, que no debemos tener miedo a la tecnología y que debemos acogerla con los brazos abiertos, porque hay muchas posibilidades de que nos beneficie a todos.

¿Qué es el «productivity bandwagon»? No cabe duda de que los estudiantes de la Sorbona lo aprenden en sus cursos de licenciatura o máster: cuando la tecnología mejora, también lo hacen nuestros conocimientos y nuestra capacidad para hacer cosas.

Si aplicamos esto al proceso de producción, significa que cuando aumenta la productividad, podemos obtener más producción y más bienes y servicios a partir de los mismos insumos porque tenemos mejores capacidades, mejores conocimientos y mejor tecnología. A partir de ahí, un conjunto de fuerzas conducen a mejoras también para los trabajadores, en términos de mayores salarios y potencial de ingresos. Esto es esencial, ya que la mayoría de nosotros seguimos obteniendo la mayor parte de nuestros ingresos del mercado laboral: si es dinámico, los salarios son altos. Esta es una base sólida para la prosperidad compartida.

¿Cómo explicar este vínculo entre el aumento de la productividad y los beneficios para los trabajadores? También podríamos preguntarnos si, cuando mejora la tecnología, también aumenta la productividad, porque hay casos en los que la mejora de los conocimientos se utiliza para fines distintos del aumento de la productividad. Dejemos de lado esta cuestión y concentrémonos en otro aspecto: la productividad aumenta, y los trabajadores se benefician de ello.

El argumento económico básico es el siguiente: cuando las empresas tienen medios para producir más, quieren expandirse y contratar más mano de obra para poder producir más. Esta dinámica aumenta la demanda de mano de obra, y los procesos del mercado laboral conducen a unos salarios más altos.

Este argumento contiene en realidad dos afirmaciones: por un lado, si aumenta la productividad, las empresas querrán contratar más mano de obra; por otro, esta demanda de mano de obra se traduce de una forma u otra en un aumento de los salarios.

Estas dos afirmaciones no son descabelladas. Hay muchos ejemplos, incluso en el siglo XX, en los que ambas afirmaciones funcionan: el aumento de la productividad conduce de alguna manera a una mayor demanda de mano de obra, que se traduce en salarios más altos.

Sin embargo, también podríamos encontrar ejemplos que contradigan cada una de estas afirmaciones.

Esto es lo que vamos a intentar desarrollar y explicar, tratando de comprender cuándo funciona el mecanismo de la prosperidad compartida.

Empecemos por la segunda hipótesis: la idea de que una mayor demanda de mano de obra no conduce a un aumento de los salarios. Dos ejemplos ayudan a ilustrar esto, aunque podemos pensar en otros, quizás tan significativos para su época como los avances tecnológicos digitales que estamos viendo hoy en día.

El poder desempeña un papel crucial en la forma en que se distribuyen las ganancias y en el éxito de este paso hacia la productividad.

Daron Acemoğlu

En primer lugar, la Edad Media, que a menudo se ha descrito como una «edad oscura», no lo fue tanto en términos de tecnología, como demuestran los impresionantes avances logrados en el ámbito de la agricultura. Los molinos de viento modificaron considerablemente el proceso de producción, multiplicando por diez o incluso por veinte la productividad de determinadas tareas. ¿Cuál fue el efecto? La nobleza y el alto clero cosecharon todos los beneficios, mientras que la vida de los campesinos apenas mejoró. Pensándolo bien, es bastante lógico: los campesinos estaban sometidos a una relación coercitiva a través de la servidumbre y los impuestos que debían pagar a los terratenientes. Y lo que es más importante, esos mismos terratenientes tenían el monopolio absoluto de los molinos, por lo que no sólo podían impedir que alguien abriera su propio molino, sino incluso obligar a la gente a utilizar los suyos. En tales condiciones, el tipo de proceso competitivo en el mercado laboral que sería necesario para que un aumento de la demanda de mano de obra se tradujera en un aumento de los salarios no puede funcionar.

El segundo ejemplo es aún más llamativo: la máquina del algodón diseñada por Eli Whitney. A mediados del siglo XVIII, el sur de lo que se convertiría en Estados Unidos era una región económicamente desfavorecida, que ya iba a la zaga de muchas otras partes del país. El clima era favorable y había mano de obra suficiente para desarrollar algunos cultivos muy rentables, como el algodón. Pero el algodón cultivado en el sur no podía limpiarse con el método habitual, lo que hizo necesaria la aparición de una máquina que se intentó perfeccionar durante algún tiempo.

Finalmente se fabricaron algunos prototipos, entre ellos uno patentado por Eli Whitney. Contemporáneos e historiadores coinciden en que la máquina de Whitney transformó totalmente el sur de Estados Unidos, provocando un aumento considerable de la producción de algodón. De hecho, Estados Unidos se convirtió en el mayor exportador de algodón del mundo, desempeñando un papel destacado en la Revolución Industrial junto a la industria textil británica. Muchas fortunas gigantescas se crearon gracias a este aumento masivo de las exportaciones. Pero los trabajadores quedaron completamente excluidos de este movimiento porque eran negros estadounidenses esclavizados que no podían exigir salarios más altos en mercados laborales competitivos. Cuando los terratenientes querían más trabajo de ellos, simplemente recurrían a la coacción. Un gran número de esclavos fueron trasladados al sur, donde se encontraban las plantaciones de algodón, y sus condiciones de vida se deterioraron incluso para la mayoría de ellos.

Bajo la dirección de Giuliano da Empoli.

Con contribuciones de Josep Borrell, Lea Ypi, Niall Ferguson, Timothy Garton Ash, Anu Bradford, Jean-Yves Dormagen, Aude Darnal, Branko Milanović, Julia Cagé, Vladislav Surkov o Isabella Weber.

Estos dos ejemplos ilustran la importancia del entorno institucional o, para decirlo más claramente, el papel del poder. De ahí viene la palabra «poder» en Power and Progress, el título de nuestro libro.

El poder desempeña un papel crucial en la forma en que se distribuyen las ganancias y en el éxito de este paso hacia la productividad. Tiene canales institucionales, pero no los únicos. El poder también desempeña un papel esencial en la configuración de la innovación.

Cabe preguntarse si esta historia es realmente pertinente en la era digital.

Para decir que vivimos en condiciones mucho mejores que hace 300 años, no hace falta remontarse a los tiempos del molino de viento, sino al comienzo de la Revolución Industrial británica, hacia 1750, cuando empezaron a utilizarse tecnologías mucho más avanzadas en las fábricas.

Una forma simplista de resumir la Revolución Industrial británica sería decir que todos se beneficiaron —incluidos los trabajadores— y que, por tanto, no había nada que temer de la tecnología. Pero una mirada más atenta a esta historia pinta un cuadro más complejo. En primer lugar, durante la mayor parte de este periodo —alrededor de cien años— los trabajadores no estaban muy bien situados. Y esto tiene que ver precisamente con lo que hemos mencionado antes: el poder.

Los trabajadores a menudo no tenían opciones: los sindicatos eran perseguidos, por lo que no podían estar representados; la negociación colectiva no era posible; las leyes eran muy hostiles a los trabajadores. Por ejemplo, se enviaba a la gente a la cárcel sólo por dejar a su empleador y buscar un trabajo mejor.

Pero hay algo aún más profundo que tiene que ver con la propia naturaleza de la tecnología.

Las primeras tecnologías de la revolución industrial correspondieron a lo que hoy llamaríamos automatización, es decir, la creación de máquinas y algoritmos para realizar tareas que antes realizaban los trabajadores.

Lo que muestran los ejemplos que hemos enumerado es que este tipo de automatización no ha liberado necesariamente las fuerzas del efecto de arrastre de la productividad. Esto no es realmente sorprendente: la hipótesis que hemos mencionado antes, según la cual los aumentos de productividad fomentan la contratación de más trabajadores, no es en sí misma indiscutible.

La economía nos enseña que las empresas están dispuestas a pagar por los trabajadores. El número de trabajadores que probablemente contraten estaría vinculado a la contribución de la mano de obra a la producción, lo que los economistas llaman productividad marginal. En cambio, cuando decimos que la productividad aumenta, hablamos de la cantidad producida en relación con la cantidad de mano de obra, lo que corresponde a la productividad media.

Hay razones para creer que la productividad media y la productividad marginal evolucionan juntas. Una aumenta, la otra también. Pero también hay muchas razones para pensar que no es así. Un chiste nos ayuda a captar la esencia de esta cuestión, a saber, una visión utópica o distópica del futuro: la fábrica del futuro tendrá dos empleados: un hombre y un perro. El hombre está ahí para alimentar al perro. El perro está ahí para asegurarse de que el hombre no toque las máquinas.

Puede que sea una idea utópica. Pero no es precisamente una buena noticia para el trabajo en general. La esencia de este chiste es que el efecto de arrastre de la productividad no funciona: puedes aumentar la productividad haciendo que tu fábrica se parezca cada vez más a la que acabamos de describir. Las máquinas de esta fábrica mejoran. Ahora puede producir el doble. Pero no necesitas ni al hombre ni al perro: son completamente innecesarios.

Si la productividad se duplica, ninguna fábrica se apresurará a contratar más hombres ni perros.

Lo que este ejemplo ilustra esencialmente es que la máquina elimina la necesidad de trabajadores y crea una brecha entre la productividad marginal y la media. Y esto es precisamente lo que ocurrió en la primera mitad de la Revolución Industrial británica, un periodo que probablemente duró entre 90 y 100 años.

No fue hasta finales de la década de 1840 cuando empezamos a ver aumentos salariales regulares y mejores condiciones de trabajo, coincidiendo, no por casualidad, con el reconocimiento de los sindicatos. Se trata de una historia tanto tecnológica como institucional.

Puede que estas historias no te interesen porque piensas que pertenecen al pasado. Puede que algunos gurús de la tecnología hayan utilizado la Revolución Industrial para justificar sus teorías, pero podemos olvidarnos de ellos, vivimos otros tiempos.

Pero, ¿son los tiempos modernos realmente tan diferentes? Sí y no. De hecho, hay algunas similitudes y distinciones notables, que son particularmente evidentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 en Estados Unidos, Francia, Alemania y muchos otros países.

Podemos echar un vistazo a los datos en Estados Unidos, analizando los salarios ajustados a la inflación para hombres y mujeres, y para cinco grupos de educación, que van desde los trabajadores que han abandonado la escuela secundaria hasta los que tienen un título de posgrado.

Los datos utilizados en los gráficos anteriores están normalizados a cero para que podamos seguir el aumento acumulativo de los salarios reales. Vemos que desde 1963 (cuando comienza la serie de datos) hasta mediados y finales de la década de 1970, hay un notable periodo de prosperidad compartida. Los diez grupos demográficos experimentan un aumento de los ingresos reales y un crecimiento relativamente rápido.

Si ampliáramos esta serie de datos con otras fuentes hasta la década de 1940, veríamos un crecimiento aún más rápido para los grupos demográficos con menor nivel educativo. Este fue un periodo de crecimiento relativamente igualitario, en el que la parte inferior de la distribución salarial creció muy rápidamente. El crecimiento medio entre 1949 y 1975 en Estados Unidos fue de alrededor de dos puntos porcentuales y medio al año, ajustado a la inflación, lo que significa que los ingresos reales se duplicaron esencialmente en 30 años. Con ese tipo de crecimiento, es bastante fácil entrar en la clase media.

Es una experiencia de prosperidad compartida que han vivido muchos países, sobre todo occidentales. En Francia, esas tres décadas fueron gloriosas, pero también lo fueron en otras partes del mundo. Pero hacia 1980, quizá un poco antes, empezamos a ver una trayectoria muy diferente: hay una marcada divergencia entre los de arriba y los de abajo. La razón por la que me fijo en los datos acumulados es que podemos ver que los ingresos reales de los que tienen diploma de secucndaria y de los que abandonan los estudios disminuyen a lo largo de este periodo. Así pues, durante unos treinta años, una gran parte de la población, lejos de beneficiarse del crecimiento económico, ha visto disminuir sus ingresos reales, ajustados a la inflación. Existen similitudes en otros países, especialmente en el Reino Unido, donde la marcada desigualdad ha coincidido con rápidos cambios tecnológicos y sociales perturbadores.

Sin embargo, esta trayectoria no es la misma en todas partes. Si observamos lo que está ocurriendo en Suecia durante el mismo periodo, o al menos durante la segunda mitad del mismo, la desigualdad salarial tiende en realidad a reducirse. Suecia está expuesta a las mismas tecnologías y a la misma globalización, pero el panorama es mucho más complejo. La desigualdad salarial disminuye mientras que la desigualdad general aumenta, en parte debido a los cambios en la jornada laboral, las rentas del capital y otros factores que pueden verse afectados o no por la globalización.

La idea que quiero subrayar es que hay diferentes decisiones tomadas por los países que determinarán quién gana y quién pierde. Así que volvemos a la pregunta con la que empezamos: ¿cómo podemos garantizar la prosperidad o el crecimiento compartido? ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, Europa y el Reino Unido el crecimiento de la renta se haya distribuido relativamente bien en las décadas transcurridas desde la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se manifestó esto en la segunda mitad del siglo XIX, durante la Revolución Industrial británica? ¿Y cómo se invirtió esta tendencia en la década de 1980?

La automatización no es un fenómeno nuevo, que estamos descubriendo con las tecnologías digitales.

Daron Acemoğlu

Mi argumento está vinculado a los dos pilares del mecanismo de prosperidad compartida ya esbozados. En primer lugar, el poder se distribuye de forma equitativa entre trabajadores y empresas —o al menos no muy desigual— para evitar las situaciones que vimos con la servidumbre en Europa en la Edad Media o la esclavitud en el Sur de Estados Unidos. En segundo lugar, hay una tendencia hacia la tecnología que no sólo automatiza, sino que también crea nuevas posibilidades tecnológicas para aumentar la productividad del trabajo y la contribución del trabajo al proceso productivo. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en la industria automovilística de Estados Unidos, que sentó las bases de la evolución de la posguerra ya en la década de 1910.

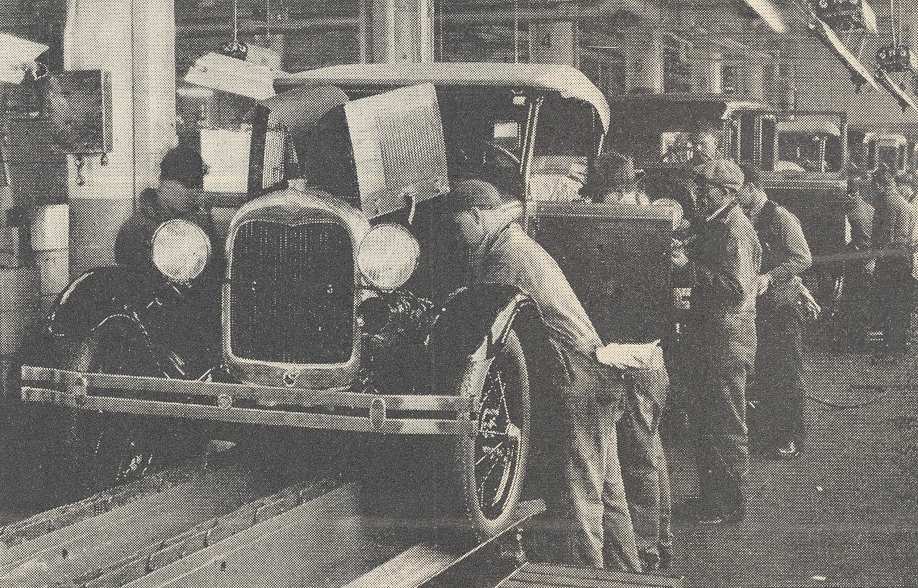

Henry Ford fue pionero en las cadenas de montaje, la maquinaria eléctrica, la alta productividad y la producción en masa. En su fábrica de River Rouge, Michigan, estableció una disposición plana que permitía desplazar los coches por toda la superficie. Máquinas eléctricas descentralizadas realizaban tareas que antes sólo podían llevar a cabo los trabajadores.

La automatización no es un fenómeno nuevo, que estamos descubriendo con las tecnologías digitales. Nada de lo que digo está en contra de la automatización, pero lo que vemos en la fábrica de Ford es que la automatización se ha asociado a un gran número de nuevas tareas técnicas para los trabajadores. Los que aparecen en la foto realizan funciones esenciales, mientras que otros, aún más numerosos, trabajan detrás de ellos en reparaciones, mantenimiento, contabilidad, ingeniería y trabajos de oficina. Por eso, cuando empezó la producción en serie, se disparó el empleo en las fábricas de Ford y en la industria del automóvil. La automatización se combinó con otras tecnologías que crearon nuevas tareas para los trabajadores, de modo que éstos fueron reasignados a actividades más técnicas y mejor remuneradas a medida que algunas de las actividades que antes realizaban eran asumidas por las máquinas.

Este equilibrio entre nuevas tareas y automatización es tanto organizativo como tecnológico. Hay que tener la tecnología para hacerlo, así que lo que importa es la dirección de la tecnología y la organización.

Henry Ford tomó esta decisión no porque fuera amigo de los trabajadores, ni mucho menos, sino porque comprendió que aumentar la productividad del trabajo era la mejor manera de aumentar sus propios resultados. No era el único. La industria del automóvil también era un hervidero de actividad sindical.

Estas dos fuerzas son notablemente similares cuando analizamos la segunda fase de la Revolución Industrial británica, en la que también se produjo un cambio en el enfoque de la tecnología, que pasó de la pura automatización a formas de aumentar la productividad laboral y equilibrar la distribución del poder en fábricas y empresas.

Si estos son los dos pilares de la prosperidad compartida, no le sorprenderá mi argumento de que es también su derrota lo que está detrás del enorme aumento de la desigualdad y de la naturaleza tan poco compartida del crecimiento económico en Estados Unidos y en muchos otros países industrializados en las últimas cuatro décadas.

La imagen de arriba muestra el aspecto actual de una fábrica de automóviles. La automatización ha avanzado mucho, pero no se ve a los trabajadores como en la fábrica de Ford. Sólo hay una persona, y probablemente tenga un doctorado. De hecho, aunque la automatización en las fábricas de automóviles ha progresado mucho, el número de trabajadores manuales, que eran los responsables de la producción, ha disminuido considerablemente porque las máquinas se han centrado en la automatización, sin que haya habido cambios en otras tecnologías que creen nuevas tareas para los trabajadores. Quizá no sea un argumento que se esgrima a menudo, ya que el aumento de la desigualdad en Estados Unidos se explica con frecuencia por otros posibles factores.

La forma en que utilizamos y desarrollamos la tecnología, y la forma en que nos organizamos en torno a ella, surgen en gran medida de una serie de decisiones. Es en esta maraña donde resulta esencial comprender cómo funcionan las instituciones y el poder.

Daron Acemoğlu

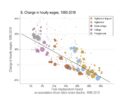

Para destacar la importancia de la automatización, me gustaría presentar otro conjunto de datos, basado en mi trabajo con Pascual Restrepo, en el que analizamos los cambios en la desigualdad salarial en Estados Unidos en relación con la automatización. Cada punto representa un determinado grupo demográfico. En lugar de mostrar la serie temporal en el eje vertical, trazamos el cambio en los ingresos reales para cada grupo demográfico desde 1980 hasta 2016.

Casi la mitad de los puntos están por debajo de cero. Esto pone de manifiesto la naturaleza desigual del crecimiento económico. Alrededor de la mitad de los grupos demográficos no se han beneficiado realmente del espectacular crecimiento de la era digital. Y lo que es más interesante, en el eje horizontal presentamos nuestra medida de la automatización, que es esencialmente la fracción de tareas que solía hacer un grupo demográfico y que se han automatizado. Para muchos grupos con bajos niveles de educación, como los que tienen el título de secundaria, en particular los hombres jóvenes, la mayoría de los empleos consistían en tareas manuales en empresas como Ford o General Motors. Constatamos que la automatización aumenta la desigualdad y es responsable de alrededor del 60-70% del cambio en la desigualdad salarial.

La forma en que utilizamos y desarrollamos la tecnología, y la forma en que nos organizamos en torno a ella, surgen en gran medida de una serie de decisiones. Es en esta maraña donde resulta esencial comprender cómo funcionan las instituciones y el poder. Podemos analizar dos tendencias que han surgido de las grandes transformaciones que han tenido lugar desde los años ochenta.

La primera es un cambio que puede parecer inevitable en retrospectiva, pero que no debe subestimarse: en 40 años, el movimiento sindical en Estados Unidos se ha debilitado considerablemente. Es cierto que, si miramos a largo plazo, la desindustrialización ya había iniciado el proceso de debilitamiento de los sindicatos. Pero fue una decisión política la que invirtió definitivamente esta tendencia. En el verano de 1981, el presidente Ronald Reagan decidió despedir a más de 10 mil controladores aéreos en huelga. Muchas otras empresas siguieron su ejemplo y adoptaron una línea mucho más dura con los trabajadores, lo que aceleró el declive de la fuerza sindical en Estados Unidos.

Hay otra tendencia que me parece igual de importante. Nos demuestra que no basta con estudiar la tecnología y el poder. Las ideas y las normas que justifican las acciones de los directores generales, los jefes de empresa o ciertos políticos especialmente influyentes desempeñan un papel importante. Tomemos el ejemplo de Henry Ford y el modelo que desarrolló, probablemente sin querer, y que los economistas institucionales de principios del siglo XX denominaron «capitalismo de bienestar». Las empresas obtienen buenos resultados y luego comparten las ganancias con sus trabajadores. Comparten las ganancias porque los sindicatos los obligan y porque, al mismo tiempo, creen que compartir las ganancias motivará a los trabajadores.

En los años ochenta surgió una ideología alternativa. Como muchas revoluciones ideológicas, no puede remontarse de forma lineal. Sin embargo, la figura de Milton Friedman merece ser mencionada: al menos porque habló mucho de ella. Nótese que su texto más influyente no se publicó en una revista científica, sino en el New York Times Magazine. En él sostenía que la única responsabilidad social de las empresas era aumentar el valor para el accionista. Esto tenía una consecuencia obvia: había que animar a los jefes de empresa a reducir los costos laborales. La idea era sencilla: ¿por qué pagar más si no es necesario? Esto significaba más dinero para los accionistas y el deseo de reducir los costos laborales, que es el componente más importante de los costos, lo que por supuesto significa automatización. Así que podemos decir que la ideología corporativa conduce mecánicamente a más automatización. Unos sindicatos fuertes podrían haber sido un baluarte contra esta tendencia, pero estaban en declive y, por tanto, no podían pretender ofrecer una resistencia suficientemente bien construida.

Estas dos tendencias se han combinado para producir un maremoto. Hay una tercera, pero quizá no menos importante. Se puede automatizar todo lo que se quiera sin encontrar la menor resistencia, pero si no se dispone de suficientes herramientas técnicas, no se tendrá mucho éxito.

Pero, sobre todo a finales de los años setenta y ochenta, había una industria dispuesta a proporcionar esas herramientas. Es en esta industria donde encontramos la matriz de una mentalidad especialmente extendida hoy en día. Para entender la IA y, de forma más general, lo que debería conseguir el desarrollo tecnológico de la tecnología digital, no se puede pasar por alto este punto.

Por qué sustituir a los humanos

Para entenderlo, tenemos que remontarnos al pensamiento de Alan Turing, el pionero de la informática contemporánea. Turing, que era matemático, intentó conceptualizar lo que las máquinas deberían hacer, lo que pueden hacer y cómo sus acciones pueden compararse a las de la mente humana. Llegó a la conclusión de que las computadoras funcionaban o deberían haber funcionado como la mente humana, o quizás incluso que la mente humana ya funcionaba como las computadoras que él había imaginado. Si seguimos esta visión, lo deseable sería que las computadoras, herramientas digitales, asumieran cada vez más tareas realizadas por los humanos a medida que se desarrollaran.

Turing pensaba que el cerebro humano no era más que una máquina de Turing. Esta idea tenía una consecuencia: en última instancia, si se tiene una máquina de Turing universal, significa que puede realizar todas las tareas cognitivas que realiza el cerebro humano. Parece obvio que este es el punto de vista que la comunidad de la IA ha abrazado sin inmutarse.

El venerable grupito de caballeros que dio origen al campo de la IA en la Conferencia de Dartmouth de 1956 adoptó esta perspectiva. Para ellos, la IA era la rama que debía desarrollar la inteligencia autónoma de las máquinas. Su objetivo era desarrollar máquinas capaces de realizar tareas como los humanos, de forma autónoma, es decir, sin intervención exterior.

Esta poderosa idea tiene dos consecuencias. Por un lado, si las máquinas ya son capaces de hacer cosas como los humanos y van mejorando poco a poco, habrá que confiarles más tareas, quitándoselas a los humanos. Por otro lado, esta tendencia no creará un incentivo natural para que los humanos realicen nuevas tareas y amplíen las capacidades y acciones humanas.

El problema es que esta perspectiva, al menos antes de la era de la IA, no ha tenido éxito. La era de la innovación sigue sobre nosotros, impulsada por las herramientas digitales, pero las ganancias de productividad nunca llegan. Si nos fijamos en la medida de productividad preferida por los economistas, el crecimiento de la productividad total de los factores, la era digital es mucho más lenta en términos de crecimiento de la productividad que las décadas anteriores. Este fenómeno no se limita a Estados Unidos, sino que también se observa en otros países industrializados.

Cada día elegimos el tipo de instituciones en las que vivimos.

Daron Acemoğlu

El uso excesivo de la automatización es problemático por sus efectos distributivos. Si abusamos de ella, sustituyendo tareas realizadas por humanos por otras que pueden ser realizadas por máquinas, no conseguiremos ningún beneficio en términos de productividad. Tendremos este tipo de automatización perezosa que yo llamaría «so-so automatization»: por supuesto, al final, las empresas ganarán unos dólares más porque ahorrarán en mano de obra, pero no habrá ninguna revolución en la productividad, ninguna mejora en la calidad del producto. Es como el servicio de atención al cliente automatizado o las cajas registradoras que no funcionan.

¿Cambiará eso la IA? No lo creo. Por eso no basta con hablar de las tecnologías digitales y la IA como un simple fenómeno económico. Son herramientas de información, lo que significa que influyen en todos los aspectos de nuestra vida social, incluida la participación democrática y política.

La vigilancia es sólo un aspecto de cómo la IA y otras herramientas relacionadas, en particular las de reconocimiento facial, afectarán al panorama político. Es mucho más amplio que eso, porque se trata del control de algo fundamental: la información. Todo el mundo, al menos en Occidente, reconoce la naturaleza problemática del sistema de crédito social que ya se ha implantado en China, donde tienes que ir a comprobar tus puntos antes de poder pasar por caja y comprar un boleto para ver un espectáculo o tomar el metro.

Pero lo que tenemos aquí no es mucho mejor. En lugar de dar al Partido Comunista el monopolio del control de la información, dejamos que sean las empresas privadas las que la recojan, procesen y controlen. Y si nos atenemos a lo que he demostrado en otro lugar, a saber, que no existe una superposición necesaria, ni una alineación completa entre los intereses de las empresas y los de los trabajadores y la sociedad en su conjunto, ¿por qué deberían recurrir a este control masivo y profundo de la información? Me parece que se trata de una cuestión que requiere un debate mucho más amplio.

Cómo bifurcar

Me gustaría concluir hablando de algo un poco más alentador. He destacado los problemas asociados al cambio de rumbo de la innovación. No quiero dar la impresión de que se trata de una trampa de la que no se puede escapar. Siempre tenemos la oportunidad de tomar decisiones que son esenciales. Cada día elegimos el tipo de instituciones en las que vivimos. Elegimos la dirección de la innovación o, al menos, podemos opinar en teoría sobre esa dirección. El problema actual es que estamos renunciando a esta decisión y dejando el debate sobre la futura era de la IA en manos de unos pocos individuos. La sociedad, los trabajadores y los sindicatos deben participar en el debate sobre la IA. Se trata de una cuestión crucial. El capitalismo social no nació solo. Fue construido por los sindicatos y las organizaciones intermediarias de la sociedad civil.

Estoy firmemente convencido de ello. Es imposible construir una prosperidad compartida si todas las herramientas de la tecnología digital impulsan la automatización y la centralización de la información en manos de unas pocas grandes empresas.

Hay que elegir. Es muy interesante observar que en cada etapa de la revolución digital, algunas personas, y no las menos importantes, pensaron que era posible y probable que las herramientas digitales desempeñaran un papel descentralizador y democratizador.

Al principio de la era de la difusión masiva de la computadora personal, un activista político y tecnólogo, Ted Nelson, consideraba que las grandes empresas estaban matando la tecnología porque la explotaban de forma equivocada. Él creía que otra forma era posible. Ted Nelson nunca logró un avance tecnológico, pero varias otras personas sí lo hicieron y son, en mi opinión, un modelo mucho mejor para los tipos de IA que queremos.

Al mismo tiempo que Alan Turing desarrollaba su visión de las computadoras y su futuro, un matemático e ingeniero de renombre, Norbert Wiener, realizaba un trabajo notable. Ya en 1949 se preocupaba por la automatización del trabajo por robots y sus efectos sobre los trabajadores y los salarios. En su obra, Norbert Wiener expuso una visión diferente de lo que debía hacer la tecnología. Podemos referirnos a ella como «utilidad de la máquina», por oposición a inteligencia de la máquina. Las máquinas deben estar al servicio del hombre y de la acción humana. Norbert Wiener, que era ingeniero teórico, nunca propuso tecnologías para lograrlo, pero otras personas sí lo hicieron. Douglas Engelbart y sus alumnos, en los años cincuenta y sesenta, hicieron muchos avances, como la invención del ratón, las computadoras con menús, los hipervínculos, el hipertexto… que hoy damos por sentados, porque estructuran nuestro mundo. Estas herramientas no son fruto de una visión según la cual debemos automatizarlo todo a toda costa. Al contrario, muestran cómo el hombre y la máquina pueden complementarse.

Las máquinas deben estar al servicio del hombre y de la acción humana.

Daron Acemoğlu

Joseph Carl Robnett Licklider, que podría considerarse el padre de internet porque concibió y apoyó su desarrollo en el seno de ARPA, tenía exactamente la misma idea. Utilizó una expresión que merece la pena recuperar: la simbiosis hombre-máquina. Fueron estos pensadores los que concibieron la idea de la bifurcación. Siguiéndolos, podremos desarrollar herramientas que permitan a los humanos hacer más, no menos.

La IA, si se diseña sin limitarse a la automatización, podría ir en esta dirección. Como herramienta de información, podría dar a muchas personas más capacidades en lugar de tratar de sustituirlas.

Sin embargo, esta no es la dirección que estamos tomando. ¿Cómo podemos decir algo que no suene a mera ilusión? Puedo ver cómo podría sonar como si estuviera postulando que todos estos enormes genios de Silicon Valley no saben lo que es mejor para todos nosotros, para la sociedad y para nuestras instituciones, y que nosotros, analistas ajenos al desarrollo, no podemos tener una visión diferente de lo que podría ser más deseable… La regulación gubernamental y la presión social podrían cambiar eso. Muchos economistas dirían que se trata de un pensamiento fantasioso, pero no lo es tanto como podría pensarse.

Un ejemplo lo ilustra muy bien: el sector energético. Durante décadas, hemos estado construyendo más y más tecnologías basadas en combustibles fósiles. Los ingenieros que las construyeron no tuvieron en cuenta que, aunque las tecnologías basadas en combustibles fósiles eran muy rentables para ellos, no eran buenas para la sociedad. Hicieron falta negociaciones, normativas, la actuación de varios gobiernos, subvenciones para la innovación verde y la presión de la sociedad para cambiar la situación. A finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, las energías renovables eran 20 veces más caras para producir electricidad. Pero nos hemos beneficiado de enormes avances tecnológicos y del aprendizaje práctico.

Hoy son más baratas que los combustibles fósiles para producir electricidad. Nuestro camino no está trazado.

Todavía podemos tomar bifurcaciones en el camino.

Notas al pie

- Este artículo es una transcripción ajustada de la conferencia inaugural Albert Hirschman, lanzada por el programa de la UNESCO Gestión de las Transformaciones Sociales el 8 de octubre en la sede de la UNESCO en París. La Conferencia Albert Hirschman representa una nueva modalidad concebida para promover el diálogo sobre los apremiantes retos mundiales y catalizar la exploración intelectual en las ciencias sociales para las futuras generaciones de investigadores, responsables políticos, agentes de la sociedad civil y activistas. Gracias a esta conferencia anual, la UNESCO ofrece una plataforma para que intelectuales de alto nivel e investigadores de renombre de diversas disciplinas discutan cuestiones globales en un contexto interdisciplinario.

- Utilizamos la traducción de Bernard Guerrien utilizada por varios teóricos del juego. La expresión se refiere a un teorema muy extendido que no puede atribuirse a un autor concreto. También se traduce a veces por «teorema común». Véase Eulalia Damaso, «Le traducteur face à un domaine spécialisé», ASp, 11-14 | 1996, 181-193. (NdT)