En 1750, la población mundial era de 700 millones de personas, hoy supera los 8.200 millones. La tasa de urbanización era entonces del 8 %, hoy en día alcanza el 57 % según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y supera el 85 % según los trabajos del proyecto Global Human Settlement de la Comisión Europea, basados principalmente en datos de satélites de observación. A principios del siglo XVIII, el 66 % de la superficie terrestre estaba cubierta de bosques, hoy en día solo queda el 31 %. Es evidente que algo nos está pasando a nosotros, los seres humanos. Y algo le está pasando a la Tierra.

Esta evidencia se debe a las ciencias, que nos proporcionan los conocimientos que nos permiten tomar conciencia de esta situación. El IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) sintetiza periódicamente los conocimientos científicos disponibles sobre el medio ambiente, pero su propia existencia también es testimonio de la unanimidad 1 de sus 195 Estados miembros en reconocer en la ciencia la norma de la verdad. Nuestra relación con la realidad está determinada por la ciencia, más concretamente por la ciencia derivada de lo que se ha dado en llamar la «revolución copernicana», que en este caso es obra de Galileo, Descartes y Newton en el siglo XVII, es decir, la axiomatización, la algebraización y la matematización del conocimiento, capaz de proporcionar datos cuantificados.

Los avances del conocimiento científico fueron también los de la geología, la paleontología, la arqueología, la historia… que impusieron situar a la humanidad en el largo plazo. La antropología contemporánea muestra que la humanidad surge de la animalidad, que nuestra especie —el Homo que se autodenominó sapiens— apareció hace más de 315.000 años y que durante más de 300.000 años vivió en pequeños grupos de cazadores-recolectores nómadas, para quienes la naturaleza era un «entorno donador» 2. El paso a las sociedades sedentarias de agricultores y ganaderos —es decir, lo que se ha dado en llamar «revolución neolítica» hace unos 10.000 años— fue realmente revolucionario, ya que redefinió la posición del hombre en la naturaleza: el medio ambiente se convirtió entonces en materia prima para un trabajo productivo. El advenimiento de las sociedades de producción —vinculada a una primera explosión demográfica, ya que la neolitización se tradujo en un aumento de la fertilidad 3— inaugura la historia, que se ha caracterizado por un proceso continuo de antropización del medio ambiente.

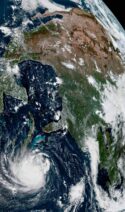

La situación contemporánea es el resultado de un nuevo umbral alcanzado por este proceso, que corresponde a lo que se ha dado en llamar «revolución industrial». La antropización se ha vuelto ilimitada, ya no se refiere simplemente al medio ambiente (por definición limitado) de un ser entre otros, sino a todo el planeta, cuyo sistema climático modifica, hasta el punto de alterar la velocidad de rotación del globo terráqueo 4. El concepto de Antropoceno 5 se impuso entonces para designar ese momento en el que el ser humano rivaliza con las fuerzas geológicas en su impacto sobre la naturaleza.

Es evidente que algo nos está pasando a nosotros, los seres humanos. Y algo le está pasando a la Tierra.

Jean Vioulac

La filosofía de la historia y la escatología

La primera pregunta es: ¿cómo hemos llegado a esta situación?

Esto requiere una filosofía de la historia.

Sin embargo, este género está desacreditado: no solo porque nadie puede pretender abarcar todo el conocimiento histórico y conquistar un punto de vista dominante sobre la historia, sino también porque la filosofía de la historia, tal y como la elaboraron desde Hegel hasta Heidegger, dependía profundamente de la teología.

El libro que Karl Löwith escribió en 1949 con el título Historia y salvación: los presupuestos teológicos de la filosofía de la Historia puso de manifiesto lo que esta debía al esquema providencialista y escatológico de la teología cristiana y su economía de la salvación. Ahora bien, la ciencia moderna fue revolucionaria en el sentido de que impuso el vuelco de la teología, que explicaba los fenómenos por una causa trascendente eterna, a la arqueología, que los explica por causas inmanentes y temporales: completar la desteologización de la filosofía conduce, por tanto, a renunciar a esa teología secularizada que era la filosofía de la historia.

Si bien nadie puede pretender totalizar el conocimiento, este se totaliza de hecho en y a través de los dispositivos encargados de su producción, acumulación, circulación y puesta a disposición: el siglo XX es también el siglo en el que la ciencia llevó a cabo su revolución industrial, pasando de la artesanía a una investigación globalizada definida por el trabajo en equipo y la especialización de las tareas. Este conocimiento tiene su coherencia: presenta el devenir de la Tierra, la evolución de la vida y también el fenómeno humano como un proceso que es posible situar dentro de sus límites y recuperar en su unidad.

Este proceso es el de la hominización, por el cual una especie deja de ser animal para convertirse en humana, es el advenimiento de la humanidad a partir de la animalidad y, por lo tanto, pone en juego el ser del hombre.

Pensar este proceso no puede reducirse a una acumulación de hechos empíricos: esta ontogénesis requiere una ontología, lo que define la tarea de la filosofía de la historia. Desde el punto de vista que domina la totalidad histórica que reivindicaba la teología, se trata entonces de oponer un punto de vista crítico, que lo aborda desde sus sótanos arqueológicos, es decir, desde las bases reales —en particular técnicas— mediante las cuales el hombre ha forjado su historia en el seno de la naturaleza, ha forjado su ser y se ha convertido así en lo que es.

Helenismo y judaísmo

El pensamiento se sitúa en sí mismo en una historia.

Pensamos solo en la medida en que heredamos una tradición, una cultura, una lengua. Nuestro conocimiento científico es una herencia, fruto de toda la historia de las ciencias, cuyo origen se encuentra en la antigua Grecia, desde Pitágoras y Tales hasta Euclides y Aristóteles. Ahora bien, el pensamiento griego es fundamentalmente físico, rompe con el mito porque explica los fenómenos naturales mediante otros fenómenos naturales y ya no mediante fuerzas sobrenaturales: el pensamiento científico es, por tanto, una naturalización de los fenómenos. Por ello mismo, resulta incapaz de pensar la historia: Tucídides saca ciertamente la historia del mito para elaborarla como ciencia, pero lo hace concibiendo todas las acciones humanas como realidades naturales situadas en la naturaleza.

Pero no solo somos herederos de los griegos: nos define lo que Jean-Luc Nancy denominaba «la esquizofrenia greco-judía de Occidente». Ahora bien, si el pueblo griego se situó fundamentalmente en la naturaleza, su eternidad y sus ciclos, el pueblo judío se situó fundamentalmente en la historia, inaugurada por la caída y orientada hacia el día del juicio. El pensamiento de la historia proviene del macizo hebreo y se impuso en Europa a principios del siglo V con La ciudad de Dios de San Agustín, quien elaboró la primera teología de la historia en esta estructura escatológica.

Nuestra época también se caracteriza por el triunfo de la inhumanidad.

Jean Vioulac

Los esquemas del pensamiento hebreo resultan entonces indispensables para pensar la historia: pero se trata de recurrir a ellos manteniendo la exigencia arqueológica de su desmitificación.

Afirmar que la teología de la historia no es más que una teología secularizada no es suficiente: completar la desteologización exige una arqueología de sus conceptos y categorías, que intente acceder a los fundamentos históricos de los que fueron expresión en el lenguaje del mito, la poesía, del lamento y de la oración. La caída puede interpretarse así como un eco de la revolución neolítica, por la cual el hombre abandonó un «entorno generoso» por una condición que lo obligó a «ganarse el pan con el sudor de su frente» (Gn 3:19) y le llevó a «dominar sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra» (Gn 1:26).

La filosofía del siglo XX se ha caracterizado por el recurso a la tradición hebrea: así, Walter Benjamin o Jacques Derrida hicieron del mesianismo una categoría central de su pensamiento, pero un mesianismo no religioso, lo que Derrida subrayaba renombrándolo «mesianicidad».

El mesianismo tiene que ver con la promesa, con la fidelidad a esa promesa y con la espera inquieta de su realización: ahora bien, la ciencia contemporánea, al abordar la llegada del hombre a partir de la evolución, lo concibe como un ser en devenir, en un proceso de diferenciación con la animalidad, y en eso como la promesa de la humanidad. La humanidad del hombre —en el sentido ético que también tiene la palabra francesa— siempre ha permanecido en estado de promesa, nunca del todo cumplida, nunca del todo traicionada. El hombre es la promesa de sí mismo, y si la historia aparece hoy como un proceso de antropización y humanización, entonces se plantea la cuestión del devenir de esta promesa.

Historia y catástrofe: conocer a los monstruos

Sin embargo, nuestra época también se caracteriza por el triunfo de la inhumanidad: el siglo XX se inauguró en julio de 1914 con la movilización total, que redujo a las masas humanas a la categoría de material, ya no simplemente explotable, sino consumible, y por lo tanto destinado a ser consumido.

Los totalitarismos proceden directamente de ello: la inhumanidad se desató entonces sin ningún límite en la Segunda Guerra Mundial, hasta llegar al Holocausto, donde los judíos, según el propio vocabulario de los burócratas del Tercer Reich, eran «tratados» (behandelt) como «piezas» (Stück) que había que «liquidar» (liquidieren). Nunca antes se había organizado, planificado, sistematizado e institucionalizado tal inhumanidad: la promesa de la humanidad fue traicionada en Auschwitz.

Pero tal masacre no puede explicarse por la «maldad» de los nazis —como hacía Vladimir Jankélévitch—, sino que es el resultado de una estructura, una organización, un sistema y no de voluntades individuales; del mismo modo, el poder destructivo sin precedentes que se desató en Europa 6 no puede explicarse únicamente por la inhumanidad de Hitler y Stalin y sus secuaces, sino por el mecanismo industrial que ponía ese poder destructivo a su disposición. La cuestión se refiere a la civilización que puso en marcha dicho mecanismo, y ya a finales de la década de 1940 Theodor Adorno se preguntaba: «Millones de judíos han sido masacrados, y se querría que esto fuera solo un interludio y no la catástrofe en sí. ¿Qué más espera esta civilización?» 7.

La pregunta de Adorno sigue intacta: ¿qué más espera esta civilización?

Jean Vioulac

Tanto en Grecia como en Roma, un «monstruo» era un signo que los augures debían interpretar para saber qué anunciaba.

Verdún, Auschwitz, Hiroshima, Chernobil son acontecimientos monstruosos que muestran la catástrofe en la que se ve envuelta hoy la humanidad. Los datos precisos, verificados y contrastados que proporcionan las ciencias contemporáneas no dejan lugar a dudas sobre el proceso en curso desde los inicios de la Revolución Industrial: calentamiento global y extinción masiva de especies, deforestación y desertificación, acidificación y eutrofización de los mares y océanos, deshielo de los casquetes polares y glaciares, lluvias ácidas y escasez de recursos de agua potable… Solo la contaminación atmosférica causa hoy en día 9 millones de muertes al año, de las cuales más del 90 % se deben a la exposición a partículas finas (PM 2,5) procedentes de la combustión de hidrocarburos, la contaminación química del agua (plomo, pesticidas, dioxinas, bisfenoles, ftalatos…) causa 1,8 millones de muertes al año: el nivel de letalidad es el de la Segunda Guerra Mundial. La pregunta de Adorno sigue intacta: ¿qué más espera esta civilización?

Pensar el proceso histórico hoy en día es constatar que, de hecho, y sin pretender que hubiera una necesidad, hemos llegado a este punto, y que la multiplicidad originaria de las historicidades se ha disuelto en un proceso global que no perdona a los pueblos de la Amazonia o de Nunavut. La única pregunta que vale la pena es entonces cómo salir de esta situación.

Esta pregunta es de carácter político, es decir, de acción colectiva y concertada de seres humanos que así unen sus fuerzas para influir en los acontecimientos. Esta unión de fuerzas constituye una potencia, cuyo uso define el poder: tiene el poder quien puede maniobrar y poner en práctica esa potencia.

Historia y apocalipsis: revelar a los monstruos

Esta fuerza se manifestó en los acontecimientos del siglo XX.

Verdún, Auschwitz, Hiroshima, Chernobil y, hoy en día, el calentamiento global, son catástrofes en las que se revela la destructividad de la fuerza liberada por la Revolución Industrial.

Una catástrofe reveladora, una revelación que se produce en una catástrofe, en la que culmina un proceso histórico que desvela así una verdad oculta, es lo que define el concepto de apocalipsis —en griego apokálupsis, «revelación», literalmente «descubrimiento». Pensar la historia impone así el recurso a esta otra categoría del pensamiento judío, pero en un sentido no teológico: el concepto debe entenderse en el sentido en que Emilio Gentile habla de «apocalipsis de la modernidad» 8 para definir la Primera Guerra Mundial como un acontecimiento en el que se reveló brutalmente el potencial destructivo de la civilización industrial, o en el sentido en que Philippe Lacoue-Labarthe pudo decir que «en el apocalipsis de Auschwitz, no es ni más ni menos que Occidente, en su esencia, lo que se ha revelado» 9.

El concepto filosófico de apocalipsis no consiste, por tanto, en predecir —proféticamente— nada, sino que define la exigencia —fenomenológica— de describir lo que se manifiesta en tales acontecimientos.

Las catástrofes contemporáneas revelan la enormidad de un poder que surgió en Europa en la Edad Moderna. Thomas Hobbes, en el siglo XVII, fue el primero en concebirlo al enfrentarse al Estado: el poder de este Estado procede de una transferencia de soberanía, que despoja a todos los hombres de su fuerza individual para concentrarla, masificarla y delegarla en una entidad distinta de ellos, dedicada a dominarlos. Este poder se basa así en la alienación (del latín alius, «otro»), es decir, la transferencia del poder de los hombres a otra cosa distinta de ellos mismos, lo que instituye así un poder diferente: diferente de los hombres y, por lo tanto, inhumano. Para subrayar su monstruosidad, Hobbes recurrió al pensamiento judío y a un nombre tomado de la Biblia, el Leviatán.

Los individuos no solo tienen una tarjeta de identificación y un pasaporte, sino también un número de identificación bancaria: el Estado ejerce su poder a través del aparato estatal, el Capital a través del aparato bancario.

Jean Vioulac

Sin embargo, el «pacto» mediante el cual Hobbes concibe esta transferencia no es más que un modelo teórico. En la práctica, la transferencia de poder de los individuos al Estado se lleva a cabo a través de los impuestos, el poder gubernamental se ejerce mediante políticas de asignación presupuestaria y la remuneración de sus funcionarios. La constitución del Estado-nación en Europa a partir del siglo XIV es indisociable de la institución de la moneda, que define la majestad real mediante la soberanía monetaria. El dinero es, por tanto, el vector y el operador mediante el cual se lleva a cabo una transferencia real del poder de la sociedad al Estado.

De este modo, el Estado se ve sometido a los principios y las leyes de la moneda, que se imponen igualmente a las sociedades redefinidas por la monetización de todos los vínculos y todas las cosas; además, los individuos tienden a definirse ya no como ciudadanos por sus derechos civiles, sino como consumidores por su poder adquisitivo. Este poder monetario, fruto de la desposesión y la alienación de los seres humanos de carne y hueso, que crece y se concentra cada vez más para dominarlos, es lo que Karl Marx concibió como Capital: y, al igual que Hobbes, recurrió al pensamiento judío y a un nombre tomado de la Biblia, Moloch.

De este modo, reconoció en la deuda pública una nueva transferencia de soberanía: ya no de la sociedad al Estado, sino del Estado al Capital, transferencia que hoy se ha completado con la sustitución del Estado fiscal por el Estado deudor 10.

Los individuos no solo tienen una tarjeta de identidad y un pasaporte, sino también un número de identificación bancaria: el Estado ejerce su poder a través del aparato estatal, el Capital a través del aparato bancario.

El aparato es, por tanto, el instrumento de aplicación del poder, cuya modernidad es el desencadenamiento.

Todo ejercicio de poder requiere, en efecto, técnicas, y la Revolución Industrial es una revolución tecnológica: es el paso de la herramienta a la máquina, es decir, de los instrumentos y los conocimientos técnicos de los seres humanos a los instrumentos y los conocimientos técnicos puestos en práctica por dispositivos automáticos. La historia de las técnicas desde hace tres siglos es esta transferencia continua de competencias de los sujetos a los objetos, de los hombres a las cosas: no un progreso, sino una alienación. La técnica ya no es la multiplicidad de herramientas mediante las cuales los seres humanos ejercen su poder individual, sino el dispositivo mediante el cual se ejerce el poder que los domina. Günther Anders dedicó su obra al advenimiento de este aparato planetario al que está sometido el hombre de hoy, siempre equipado, y también recurrió al pensamiento judío y a un nombre tomado de la Biblia, el Behemoth.

Para describir la maquinaria industrial, Marx hablaba de un «monstruo mecánico» y precisaba que «nos hemos cubierto los ojos y los oídos con una capucha para poder fingir que los monstruos no existen» 11. De ahí la necesidad de una fenomenología, ya que se trata de hacer aparecer —en griego phaínétaï, participio presente phaïnómenon, que en francés dio lugar a «phénomène»— algo que no solo permanece inicialmente invisible, sino que nadie quiere ver.

Esta fenomenología es teratológica —del griego téras, «monstruo»— en el sentido de que debe mostrar la monstruosidad del poder que nuestra época revela (apokálupsis): el Antropoceno es, en este sentido, Teratoceno.

Pero esta monstruosidad es el resultado de la alienación metódica de la humanidad, es inhumana: el Antropoceno es en realidad Anantropoceno —del griego ananthrôpos, «inhumano»— y es por eso que a la antropización del medio ambiente ha sucedido su devastación.

El Antropoceno es la era del atomismo: la diseminación de radionucleidos desde 1945 es un posible marcador estratigráfico isócrono para definir esta nueva era geológica.

Jean Vioulac

Atomismo y geología política

Por lo tanto, el pensamiento del Antropoceno no puede tener como único objeto el conjunto de los efectos devastadores de la actividad humana sobre el planeta, sino que debe centrarse más esencialmente en el poder global de devastación que ha traído consigo la modernidad. Suponiendo que una hipotética «transición» 12 permitiera eliminar la nocividad de estos efectos, seguiría siendo necesario enfrentarse a este poder global cuyo despliegue arrastra y redefine a toda la humanidad.

Este poder es inhumano y, al estar liberado de los límites inherentes a la condición humana, se une a las fuerzas ilimitadas de la naturaleza, lo que es posible gracias a la ciencia moderna. La revolución científica del siglo XVII europeo también es fruto de la alienación: Galileo despoja a los hombres de su legitimidad para interpretar los fenómenos en beneficio de la abstracción matemática; la revolución científica moderna no es copernicana —paso del geocentrismo al heliocentrismo—, sino galileana —paso del antropocentrismo al aritmocentrismo—. El marco interpretativo para la totalidad de lo real es el campo matemático, a partir del cual la naturaleza aparece como reserva de potencia y la materia como reserva de energía (E=MC2): la relación con lo real se define por la atomización.

El Antropoceno es la era del atomismo: la diseminación de radionucleidos desde 1945 es un posible marcador estratigráfico isócrono para definir esta nueva era geológica.

La política es el ejercicio del poder, es decir, el uso de la potencia: esta ya no es solo potencia social, sino la potencia desmesurada de las fuerzas fundamentales de la naturaleza.

Por lo tanto, la política ya solo puede ser geopolítica, donde el concepto debe entenderse, sin embargo, en un sentido nuevo, es decir, como geología política, que asume el hecho de que el poder en juego es geológico.

Emmanuel Levinas lo comprendió desde 1956 ante la llegada de la energía nuclear: «La energía atómica liberada ha sustraído precisamente el curso de la realidad a la voluntad humana. Esto se llama, muy exactamente, el fin de la historia», y concluía que, a partir de ahora, «la política es sustituida por una cosmo-política que es física» 13.

La Revolución Industrial desató fuerzas telúricas que determinan el curso de la historia. Esta se convierte en un proceso geofísico que reduce a la humanidad al rango de recurso y material. El poder del atomismo, en efecto, no solo se ejerce en la teoría científica, ni solo en la técnica nuclear, sino también en las propias sociedades, transformadas en reservas de poder.

Así es precisamente como Leo Löwenthal, en 1946, en La atomización del hombre por el terror, explicaba el terror fascista: no como un paréntesis político vinculado a un régimen concreto, sino como la esencia misma de la modernidad industrial. El terror es el ejercicio ilimitado de un poder de atomización por el cual la humanidad sale de la historia porque se ve «reducida por completo a su materialidad natural […] La humanidad, nuevamente domesticada, se une a la sobreabundancia de la naturaleza. Se convierte así en un material en sí mismo, para ser explotado si es necesario y destruido en caso contrario» 14.

Liberalismo, tecnolibertarismo y tecnofascismo

Al convertirse así en geopolítica, la política se transforma profundamente: ya no puede contentarse con promover tal o cual organización social según tal o cual principio, ya que, de hecho, las sociedades se remodelan de arriba abajo por el poder de atomización del aparato industrial y solo obedecen a sus principios de eficacia y productividad, es decir, de aumento del poder. La cuestión ya no es solo regular las relaciones entre los hombres, sino también, y sobre todo, regular sus relaciones con la Tierra y, por lo tanto, gestionar el poder desmesurado que ha traído consigo la sociedad industrial: lo que está en juego ya no es convertirse en «dueño y poseedor de la naturaleza», en palabras de Descartes, sino intentar convertirse en dueño y poseedor de ese poder.

La política ya solo puede ser geopolítica, aunque el concepto debe entenderse en un sentido nuevo, es decir, como geología política, que asume el hecho de que el poder en juego es geológico.

Jean Vioulac

Una primera opción consiste en definir la política por su contención, lo que confiere al poder una función totalmente nueva: ya no monopolizar el poder para ejercerlo, sino esforzarse por contenerlo y limitarlo.

Esta política de contención se impuso desde la llegada de la energía nuclear, mediante instituciones y tratados de control de las instalaciones y de limitación de la proliferación, lo mismo ocurrió con la ingeniería genética, regulada por los principios de la bioética, así como en la lucha contra el calentamiento global y la crisis ecológica. La política se define entonces por la creación de instituciones destinadas a preservar ciertos ámbitos de los efectos de un poder reconocido por su peligrosidad. Esa fue toda la sabiduría de Montesquieu ante la llegada del Leviatán del Estado, o de Tocqueville ante el de la fuerza niveladora de las masas, que comprender y promover la necesidad de diques, de protecciones, es decir, de instituciones destinadas a preservar a la humanidad de estos nuevos poderes y, en particular, a salvaguardar la libertad: por eso este movimiento político se conoce con el nombre de liberalismo.

Lo que se ha dado en llamar «neoliberalismo» constituye una pura y simple perversión: elaborado en la década de 1930 como reacción a los totalitarismos —y, por ello, obsesionado con la cuestión del Estado—, se ha definido por el desmantelamiento metódico de sus instituciones y la delegación metódica de sus funciones al mercado. Si el mercado puede ejercer por sí mismo estas funciones de regulación es porque se autorregula: el núcleo de la doctrina de Friedrich Hayek consiste en definir el mercado como una «maquinaria cibernética» que ejerce su poder a través de lo digital —el sistema de precios como sistema de codificación y comunicación de la información— y promover así un gobierno cibernético. La política neoliberal solo transfiere la soberanía de la política al mercado en la medida en que este es una máquina: esta transferencia se acelera cada vez más, hasta la automatización de las finanzas en el comercio algorítmico, hasta la automatización de la justicia 15, que tiende así a sustituir la ley por el código. La desinstitucionalización sistemática pretende entonces «liberar energías»: la política neoliberal —centrada en la peligrosidad del Leviatán del Estado y decididamente ciega al Moloch del Capital y al Behemoth de la máquina — ya no es la contención del poder, sino su desencadenamiento ilimitado en forma de explotación máxima de una tierra reducida al rango de «recursos naturales» y de una humanidad reducida al rango de «recursos humanos», pero también de atomización del campo social, donde solo subsiste el agente calculador de sus intereses.

Estados Unidos lleva hoy este proceso a su paroxismo: Elon Musk fue su manifestación caricaturesca cuando dirigía el DOGE (Department of Government Efficiency), donde se dedicó a desmantelar el máximo número de instituciones posible, al tiempo que promovía su red X como sustituto de la prensa, una institución encargada de regular la información mediante su verificación. La irrupción de Donald Trump en el ámbito político es la de un programa ideológico que tiene su coherencia: el del tecnolibertarismo de Silicon Valley, que pretende acabar con las instituciones del Estado en beneficio de la regulación algorítmica y del dispositivo técnico, cuyo dominio es tal hoy en día que puede bastar para gestionar a las masas a un menor costo.

El libertarismo, que promueve la libertad individual mediante la desinstitucionalización total y la desregulación total, no es más que atomismo: su libertad es la del electrón libre en el campo de atracción del mercado, la de un individuo íntegramente determinado por los procesos de individuación impuestos por el poder de la atomización.

Leo Löwenthal escribía que «el terror lleva a cabo su obra de deshumanización mediante la integración total de la población en colectividades a las que luego priva de los medios psicológicos para comunicarse directamente, a pesar —o más bien debido— al enorme dispositivo de comunicación al que están expuestas»: ya en 1946 comprendió que el dispositivo de telecomunicación —«tele»: del griego têlós, «lejano», y têlóthé, «desde lejos»— era un dispositivo de alejamiento, que funcionaba como un aparato de atomización, intuyó su potencial de deshumanización y vio en él la esencia del terror fascista.

El tecnolibertarismo es un tecnofascismo que pretende someter a las sociedades al poder desregulado de la «maquinaria cibernética» con la que soñaba Hayek, es decir, al poder (inhumano) de un dispositivo anónimo: lleva a su término la renuncia a la política en favor de la técnica.

La política neoliberal solo transfiere la soberanía de la política al mercado en la medida en que este es una máquina.

Jean Vioulac

Esta renuncia es mundial: la llegada de lo que se ha dado en llamar «inteligencia artificial» culmina la delegación de las competencias humanas, hasta el lenguaje mismo, en dispositivos automáticos: Jacques Lacan definía al hombre como «parlêtre» (ser que habla) para subrayar que su ser es habla, y ya en 1955 decía del advenimiento de la informática y la cibernética que «es mucho más peligroso para el hombre que la bomba atómica».

La inversión masiva en estos dispositivos por parte de los ministros es, por otra parte, un suicidio, ya que se perfila inevitablemente la gran sustitución de los propios ministros por IA: ya es el caso en Albania, donde Edi Rama ha «nombrado» a una IA ministra de Contratación Pública, insistiendo en que sus decisiones serían «100 % libres de corrupción» , lo que equivale a delegar en las máquinas una moralidad de la que se admite que los hombres son incapaces, una moralidad que, sin embargo, podría definir a la humanidad.

El tecnofascismo completa el fascismo, es decir, la gregarización de las masas y su animalización mediante la delegación metódica de su humanidad a dispositivos técnicos que ahora se encargan de gobernarlas.

En La democracia en América, en 1840, Tocqueville temía la llegada de un nuevo modo de dominación que «degradaría a los hombres sin atormentarlos»: tal poder «solo busca fijarlos irrevocablemente en la infancia», los asiste en todo, «los molesta, los oprime, los irrita, los apaga, los atonta» y «a la larga privaría a cada uno de ellos de varios de los principales atributos de la humanidad».

«¿Qué le impediría quitarles por completo la inquietud de pensar y la pena de vivir?», se preguntaba Tocqueville, que temía que los seres humanos «perdieran poco a poco la facultad de pensar, sentir y actuar por sí mismos, y que así cayeran gradualmente por debajo del nivel de la humanidad» 16. Hoy en día hay que constatar que no es el Estado —y sus instituciones educativas, siempre pedagógicas, donde a veces incluso se enseña filosofía— el que «elimina por completo la inquietud de pensar», «molesta, apaga y atonta» a los seres humanos y «solo busca fijarlos irrevocablemente en la infancia» , sino el aparato técnico —y sus dispositivos mediáticos, siempre demagógicos—, que efectivamente «priva a cada uno de ellos de varios de los principales atributos de la humanidad» al universalizar la asistencia, hasta el punto de ayudaros en la tarea de hablar, escribir, imaginar, pensar y decidir.

Una tecno-teología política

La instauración de este poder tecnocrático es el proyecto de los ideólogos del tecno-fascismo, algunos de los cuales asumen el programa de una renuncia, ya no solo a la política, sino a la humanidad: Nick Land explica así el rechazo de cualquier intento de contener el poder y promueve, por el contrario, el desencadenamiento ilimitado del capitalismo y el maquinismo, con el fin de precipitar la catástrofe, para que de ella surja una élite transhumanista. El individuo libertario no es más que un puro producto del mercado, es el hombre redefinido como átomo individual y calculador de sus intereses; el proyecto transhumanista es consentir a convertirse en un puro producto de la tecnociencia y la bioingeniería. Como promoción de una nueva especie humana, el transhumanismo no es más que el proyecto de suicidio del Homo sapiens: así se confirma que nuestra época es el Antropoceno, la de la inhumanidad, y se revela que también es el Tanatoceno, impulsado por la pulsión de muerte.

El adjetivo «neorreaccionario» para designar estas corrientes de pensamiento puede, por tanto, dar lugar a confusión.

Ciertamente son reaccionarios en el sentido de que quieren acabar con todos los logros emancipadores de la modernidad europea, con todas las instituciones que han intentado —más o menos— preservar y promover esos logros —en particular las instituciones educativas—, pero no pretenden en absoluto volver a un estado anterior, sino que reivindican, por el contrario, la necesidad de acelerar los procesos de modernización mediante el despliegue ilimitado del poder de la maquinaria, con el fin de alcanzar un estado posterior al propio ser humano.

En lo que se ha dado en llamar «derecha» e «izquierda», ellos se sitúan, sin embargo, en la extrema derecha y se codean así con corrientes auténticamente reaccionarias, en particular las del fundamentalismo religioso, que sueñan con acabar con Marx y Freud, Foucault y Derrida —y muchos otros—, incluso con la ciencia y la literatura, para volver a las certezas tranquilizadoras de los dogmas religiosos. Sin embargo, esto no es más que la exacerbación de la esquizofrenia característica de la burguesía capitalista, que pretende salvaguardar en política unos «valores» que toda su actividad económica se esfuerza por liquidar, en beneficio del único valor mercantil. También es la manifestación de un pánico identitario ante el proceso de liquidación total.

Esta proximidad del tecnofascismo con la reacción fundamentalista ha favorecido su apropiación de las categorías del pensamiento judeocristiano.

Así, Peter Thiel, uno de los ideólogos más influyentes del nuevo régimen estadounidense, toma nota de los peligros de destrucción que se ciernen sobre la humanidad: aborda la época contemporánea en términos de «fin de los tiempos» y, reivindicando a René Girard, recurre al concepto de «apocalipsis». Pero lo hace para convertir a Donald Trump en el agente mesiánico de este apocalipsis, entendido como la revelación, gracias a la llegada de internet, de la verdad que ocultaban las instituciones del Estado, y para identificar al Anticristo con un hipotético Estado mundial. El motivo girardiano solo sirve así para bordar el conspiracionismo y la obsesión antiestatal del libertarismo y para atribuir un papel escatológico a internet, que se supone que hace posible la revelación terminal de la verdad: así, el individuo alcanza la liberación mediante el conocimiento —en griego gnôsis— de una verdad oculta desde la fundación del mundo.

El tecnolibertarismo es un gnosticismo que, en realidad, debe menos a René Girard que a Pierre Teilhard de Chardin y su doctrina de la «noosfera», en la que se supone que culmina una historia finalizada por el «Cristo cósmico».

Como promoción de una nueva especie humana, el transhumanismo no es más que el proyecto de suicidio del Homo sapiens.

Jean Vioulac

El esquema estructurante de tal pensamiento sigue siendo teológico: es una soteriología, es decir, una doctrina de la salvación —en griego sôtéría—, que pretende salvar a la humanidad de la catástrofe que se avecina, o más bien salvar a una élite, pero salvarla mediante la tecnología.

El solucionismo tecnológico cumple entonces las funciones de la soteriología teológica y se basa en la misma hipótesis de una deficiencia innata del ser humano, una insuficiencia congénita que habría que superar, ya no divinizándolo, sino tecnificándolo, hasta confiar a la tecnología la promesa de la inmortalidad e incluso, en los casos más graves —el de Elon Musk, por ejemplo—, localizar en el planeta Marte la «nueva tierra» destinada a sustituir a la actual tras su destrucción (Ap 21, 1: «Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía»). El estatus del «progreso técnico» en las sociedades contemporáneas es exactamente el de la providencia divina: se concibe como un proceso inexorable y necesariamente beneficioso, al que solo hay que abandonarse con confianza, aceptando cada nueva etapa; cualquier política de contención se considera herética, destinada a ser eliminada para que llegue su reinado.

La intervención de Peter Thiel tiene el interés de poner de relieve la filosofía de la historia de la que procede esta tecnología política, y de mostrar que sigue estando determinada por un esquema teológico acrítico: el del advenimiento apocalíptico de la verdad absoluta en la historia en forma de red informática — un advenimiento salvador en la medida en que derrota definitivamente al Estado (el Anticristo) y hace posible el advenimiento de un mercado totalmente desregulado, por lo tanto perfectamente autorregulado, y en eso idéntico al dispositivo cibernético.

El alfa y el omega de esta doctrina es, en efecto, económico, y radicaliza la filosofía de la historia de Hayek, entendida como génesis espontánea del orden universal del mercado. Ahora bien, el concepto mismo de economía es teológico: proviene de los Padres de la Iglesia y de los primeros siglos del cristianismo, que distinguían la théología, el pensamiento de Dios en su eternidad, de la oïkonomía, el pensamiento de la historia de la salvación, es decir, de la acción de la providencia divina en el mundo a lo largo del tiempo; la elaboración del modelo de la «mano invisible» del mercado por Adam Smith en el siglo XVIII se inscribía directamente en la problemática teológica del gobierno providencial del mundo 17. El neoliberalismo es una teología providencialista del mercado: renuncia a cualquier contención de su poder y, por el contrario, promueve su despliegue ilimitado, porque se postula que ese poder es benéfico y generoso, liberador y salvador.

El algoritmo y la economía de la destrucción

Pero, contrariamente a lo que afirman los profetas de la noosfera, la llegada de la red mundial no es la de la verdad, sino la del simulacro y la simulación, de lo pseudo y el avatar; sustituye la realidad del mundo por la virtualidad del espectáculo y sistematiza la atomización social mediante algoritmos que confinan a cada uno en una «burbuja filtrante» 18.

La aparición de Donald Trump es también el signo de la ruina del espacio público que era el de la política (res publica) en beneficio de un ciberespacio que impone a las sociedades una tendencia a la baja de la tasa de realidad: Donald Trump es el producto y el triunfo de la era de la posverdad, que tiende a convertirse en la de la posrealidad. El imperio del universo digital no favorece el advenimiento de individuos liberados por el conocimiento —un programa tan difícil como ambicioso que en Francia fue el de la escuela republicana—, sino de psicóticos encerrados en su paranoia conspirativa; no revela la verdad del mundo, la oculta.

La verdad del mundo no la dan los algoritmos de la red y su espacio publicitario, sino que se accede a ella mediante un trabajo que requiere rigor y método, probidad y racionalidad. Este trabajo es el de los científicos, y los datos proporcionados por las ciencias contemporáneas obligan a concebir la economía mundial de una manera completamente diferente.

El sistema económico contemporáneo extrae cada año 100.000 millones de toneladas de materiales —combustibles fósiles, metales, minerales no metálicos y biomasa— del medio ambiente —según las estimaciones de la OCDE, que evalúa esta cifra en 167 mil millones de toneladas para 2060— y los consume en un gasto energético que expulsa cada año 36 mil millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, sin contar el metano, el protóxido de nitrógeno y los gases fluorados — para luego verter miles de millones de toneladas de residuos y contaminantes en la naturaleza, entre ellos, cada año, dos mil millones de toneladas de residuos domésticos y 400 millones de toneladas de metales pesados, disolventes y residuos tóxicos vertidos en los océanos.

La obsolescencia programada condena a los propios productos de la industria a convertirse en residuos: el sistema económico contemporáneo es un gigantesco dispositivo de destrucción.

El capital es el principio constitutivo de un poder tendencialmente ilimitado.

Jean Vioulac

Sus defensores se alarman ante cualquier cuestionamiento que pueda ir en detrimento del ser humano 19: pero la contaminación causa más de diez millones de muertes al año, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad se ha más que duplicado en treinta años, el 60 % de los adultos y un tercio de los niños se verán afectados en 2050, con las patologías asociadas: diabetes, insuficiencia cardíaca, osteoporosis… , la incidencia mundial de cánceres en menores de 50 años ha aumentado casi un 80 % entre 1990 y 2020 y se prevé que siga aumentando un 30 % de aquí a 2030, la depresión se ha convertido en la primera causa de morbilidad e invalidez en el mundo. Los centros de producción chinos donde se fabrican, entre otros, los productos de Apple, Dell, Nokia o Sony «pueden compararse con campos de concentración» 20.

La humanidad no se beneficia de este sistema, sino que es su víctima: no es la ecología la que castiga, sino la economía.

Este sistema económico se está implantando como mercado mundial.

El mercado es un entorno totalmente determinado por el dinero, que define todo mediante una cantidad numérica (un precio), lo que hace que las cosas sean conmensurables y permite su intercambio.

La teoría clásica y neoclásica del dinero solo ve en él, según la fórmula de Jean-Baptiste Say, un «velo» sobre las actividades económicas.

Por lo tanto, es este velo (en griego kalúptra) el que hay que apartar (en griego apó) para hacer posible el desvelamiento (en griego apokálupsis) de la realidad del dispositivo industrial. Sin embargo, bajo la superficie de los intercambios entre mercancías y del sistema de precios se encuentra el ámbito social en el que actúan y trabajan hombres y mujeres de carne y hueso: sus acciones y sus trabajos están polarizados por el centro de gravedad del mercado.

El dinero es la finalidad común de todas las actividades: el mercado es mundial porque el dinero es el principio de una movilización total de fuerzas, energías y recursos. Por lo tanto, el dinero no es solo un velo, un medio neutro, sino el principio de constitución de un poder eficaz.

Sin embargo, el dinero parece solo una abstracción, que es lo que es en realidad: el dinero aparece espontáneamente en el juego de los intercambios, donde se trata de comparar riquezas concretas y reales (comestibles, bienes, productos diversos y variados) que, sin embargo, son incomparables. El intercambio impone la reducción de estas riquezas a lo que tienen en común, lo que las hace conmensurables. Lo que las riquezas concretas tienen en común es ser riquezas: el dinero representa así la esencia de la riqueza, la forma pura de la riqueza, la riqueza abstracta. Pero esta abstracción, por irreal que sea, es sin duda una forma de riqueza: es una riqueza virtual que tiene la posibilidad de realizarse en cualquier riqueza concreta y que se convierte en sí misma en un bien acumulable por su reificación en un objeto de metal o papel.

El dinero se convierte en principio de movilización total con la Revolución Industrial, que puso en marcha una auténtica revolución al invertir su función y su estatus: de medio de intercambio, pasó a ser principio y fin de la producción. El punto de partida de la actividad económica es una cantidad de dinero, su finalidad es el aumento de esa cantidad. Esta inversión es el momento en que el dinero se convirtió en Capital, en el sentido en que lo concibió Karl Marx, es decir, «el dinero en cuanto se produce a sí mismo» 21, en un movimiento que lo convierte en un «sujeto autómata» 22. El Capital es la lógica de un proceso automático, el del autoaumento ilimitado de la masa monetaria: el Capital no es el poder de una clase social, es el poder monetario (Geldvermögen) cuando ha movilizado (a través del salario) todas las capacidades de trabajo (Arbeitsvermögen). Incluidas las de los capitalistas: lejos de ser ocioso o parásito, el capitalista es «un funcionario necesario de la producción» 23, cuya función consiste en garantizar el funcionamiento del proceso de autocrecimiento de la masa monetaria reinvirtiendo continuamente la plusvalía en la circulación.

«En la medida en que no es más que un funcionario del Capital, es decir, el soporte de la producción capitalista, lo importante para él es el valor de cambio y su aumento, y no el valor de uso y su aumento. Lo que le importa es el aumento de la riqueza abstracta» 24, precisa expresamente Marx: solo es capitalista en la medida en que está al servicio de este aumento de la riqueza abstracta; en la medida en que acapara una parte para su beneficio personal con el fin de transformarla en riqueza concreta —en valor de uso—, no es más que un explotador como los que siempre ha habido desde el advenimiento de las sociedades de producción en el Neolítico.

El capitalismo es ese dispositivo de producción cuyo objetivo es el crecimiento ilimitado de la cantidad de riqueza abstracta, lo que exige no solo la movilización ilimitada de la fuerza de trabajo, sino también energía y recursos en cantidades ilimitadas: el Capital es el principio de constitución de un poder tendencialmente ilimitado. Este poder se pone en práctica en un dispositivo cuya lógica es la del autoaumento, la de la autovalorización, es decir, la de la automatización: en esto el capitalismo es indisociable del maquinismo. Este crecimiento es el de la abstracción de una riqueza que hoy en día se ha liberado de la materialidad de las monedas y los billetes para identificarse con juegos de escritura informática, y que así se ha digitalizado: el Capital es la lógica de un proceso de abstracción que se ha universalizado gracias a la digitalización. El dispositivo consume, y por lo tanto destruye, riquezas concretas para producir abstracción: es un dispositivo de destrucción. «El proceso de destrucción creativa constituye el dato fundamental del capitalismo: en última instancia, en él consiste el capitalismo» 25, escribía Joseph Schumpeter en 1942, donde hay que precisar que lo que se crea está siempre destinado a ser destruido y que la creación es fundamentalmente la de abstracciones.

Apocalipsis y revolución

La cuestión fundamental de la política actual es la gestión del poder liberado por la Revolución Industrial, que el siglo XX reveló que era un poder de destrucción, constituido y puesto en práctica por el aparato planetario del dispositivo de producción capitalista: la cuestión fundamental de la política es la del Capital. El neoliberalismo (Hayek) es una rendición: una sumisión al Capital, que desata su poder mediante la desregulación total, hasta terminar en el libertarismo que consiente la liquidación total. El liberalismo (Tocqueville) es un conservadurismo que intenta salvar lo que se puede salvar, pero que en la práctica resulta impotente para contener la oleada de mercantilización y tecnificación, que hoy en día llega incluso a despojar a los padres y profesores de sus funciones educativas para delegarlas (catastrofícamente) en el aparato de las redes. Las valiosas instituciones y normas establecidas para prevenir la catástrofe climática sufren a su vez los embates de las industrias petroquímicas y los intereses financieros, y son incapaces de contener el «progreso técnico» (la «inteligencia artificial» y su voracidad energética).

Pero el poder de destrucción es antropogénico.

Es el resultado del proceso de alienación que caracteriza a los tiempos modernos, es decir, la transferencia continua de las capacidades humanas a dispositivos que se han vuelto dominantes. Otra opción política consistiría entonces en superar la alienación, y es precisamente eso lo que Marx concibió como revolución.

En varias ocasiones, y en particular en El Capital, cita los mismos dos versículos del Apocalipsis según San Juan, 17, 13: «Solo tienen una intención: poner al servicio de la Bestia su poder y su fuerza» y 13, 17: «Y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la Bestia, o el número de su nombre»: caracterizaba la era industrial por la puesta a disposición universal de las fuerzas y poderes humanos a una entidad monstruosa, que se impone en los intercambios por su marca y su número, y así asimilaba el Capital a la Bestia del Apocalipsis.

El capitalismo es monstruoso en cuanto que es el punto extremo alcanzado por la alienación y, por tanto, la deshumanización; la revolución sería la reapropiación por parte de los seres humanos de todo aquello de lo que han sido desposeídos, reapropiación mediante la cual realizarían plenamente su humanidad: es, por tanto, el acontecimiento redentor en el que se cumple la promesa mesiánica. Así como la pasión de Cristo es su kenosis —del griego kenós, vacío—, en la que se vació de su divinidad antes de hacerla triunfar en la resurrección, del mismo modo los seres humanos se han vaciado de su humanidad antes de hacerla triunfar en la revolución.

Si el pensamiento económico de Marx se basa tanto en la economía clásica (Smith y Ricardo) como en la filosofía (Aristóteles y Hegel), su pensamiento político procede del esquema soteriológico y escatológico de la teología de la historia, aunque desteologiza estas categorías para explicarlas sobre bases arqueológicas y concebir la historia como el devenir de la humanidad.

Esta dimensión profética del pensamiento marxista se ha presentado a menudo como su debilidad, incluso como su peligrosidad.

Pero lo cierto es que hoy en día se impone otro profetismo apocalíptico, el del futuro transhumanista y el reinado cibernético, es decir, la alienación total que debía conjurar la revolución.

Hay que reconocer que esta revolución no se ha producido y que quienes se han reivindicado de Marx no han hecho más que desatar la destructividad y la inhumanidad del maquinismo en lo que Karl Kautsky ya identificaba como fascismo 26.

El proceso socialmente dominante hoy en día es la atomización y, bajo el dominio totalitario del espectáculo publicitario, la pauperización se vive como una humillación y genera el resentimiento del que se alimentan los demagogos. Por eso, la fascistización de las masas por parte de los medios de comunicación y las redes sociales monopolizadas por los oligarcas también constituye una catástrofe.

Notas al pie

- Al menos hasta la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos: los días del IPCC podrían estar contados.

- Nurit Bird-David, « The giving environment. Another perspective on the economic system of gathering-hunters » in Current Anthropology, vol. 31, n°2, abril de 1990.

- Jean-Pierre Bocquet-Appel, « La transition démographique agricole au Néolithique », dans La Révolution néolithique dans le monde, sous la direction de Jean-Paul Demoule, Paris, CNRS édition, 2010, p. 301.

- Mostafa Kiani Shahvandi (et al.), « The increasingly dominant role of climate change on length of day variations », Proceedings of the National Academy of Sciences, 121 (30), 2024.

- Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, L’Événement Anthropocène. La terre, l’histoire et nous, 2de édition remaniée et augmentée, Paris, Le Seuil, 2016.

- Timothy Snyder, Terres de sang. L’Europe entre Hitler et Staline, traducido del inglés por Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Gallimard, 2012.

- Theodor W. Adorno, Minima moralia. Réflexions sur la vie mutilée, traducido del alemán por Eliane Kaufholz y Jean-René Ladmiral, Paris, Payot, 1991, p. 53.

- Emilio Gentile, Apocalypse de la modernité. La Grande Guerre et l’homme nouveau, traducido del italiano por Stéphanie Lanfranchi, Paris, Aubier, 2011.

- Philippe Lacoue-Labarthe, La Fiction du politique. Heidegger, l’art et la politique, Paris, Christian-Bourgois, 1987, p. 59.

- Wolfgang Streeck, Du temps acheté. La crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique, traducido del alemán por Frédéric Joly, Paris, Gallimard, 2014.

- Karl Marx, Le Capital. Livre I, traducido del alemán por Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Puf, « Quadrige », 1993, p. 428 y p. 6.

- Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie, Paris, Le Seuil, 2024.

- Emmanuel Levinas, Les Imprévus de l’histoire, Paris, le Livre de Poche, 2000, p. 141 y p. 144.

- Leo Löwenthal, L’Atomisation de l’homme par la terreur, traducido del inglés por Benjamin Saltel, Paris, Allia, 2022.

- Antoine Garapon et Jean Lassègue, Justice digitale. Révolution graphique et rupture anthropologique, Paris, Puf, 2018.

- Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Livre II, 4ème partie, chapitre VI.

- François Dermange, Le Dieu du marché. Éthique, économie et théologie dans l’œuvre d’Adam Smith, Genève, Labor & Fides, 2003 y Dany-Robert Dufour, Le Divin marché. La révolution culturelle libérale, Paris, Gallimard, 2009.

- Eli Pariser, The Filter Bubble. How the new personalized Web is changing what we read and how we think, London, Penguin Books, 2012.

- Pascal Bruckner, Le Fanatisme de l’apocalypse. Sauver la Terre, punir l’homme, Paris, 2011.

- Oficina Internacional del Trabajo, 2010. China Labor Watch, 2019.

- Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858 (« Grundrisse »), Traducido del alemán bajo la dirección de Jean-Pierre Lefebvre., Paris, éditions sociales, 1980, tome I, p. 273.

- Karl Marx, Le Capital. Livre I, op. cit., p. 173.

- Karl Marx, Théories sur la plus-value, traducido del alemán bajo la responsabilidad de Gilbert Badia., Paris, éditions sociales, 1974, tome II, p. 42.

- Karl Marx, Théories sur la plus-value, op. cit., tome I, p. 321.

- Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, traducido del inglés por Gaël Fain, Paris, Payot, 1998, p. 117.

- Karl Kautsky, Le Bolchevisme dans l’impasse, traducido del alemán por Bracke, Paris, Puf, « Quadrige », 1982.